去看看

去看看

心电图导联(electrocardiogramlead)就是观察心脏电活动在体表两点或两极之间电位变化的连线。导联一般由一个正极和一个负极组成,在正极和负极之间存在着一根假想的连线,称之为导联轴(lead axis),导联轴代表心脏电活动移动的方向。由于每个导联代表着不同方位的心电信息,故每个导联都能形成自己的特征性图形。了解每个导联图形的正常组成有助于解释和确认节律(图1)。

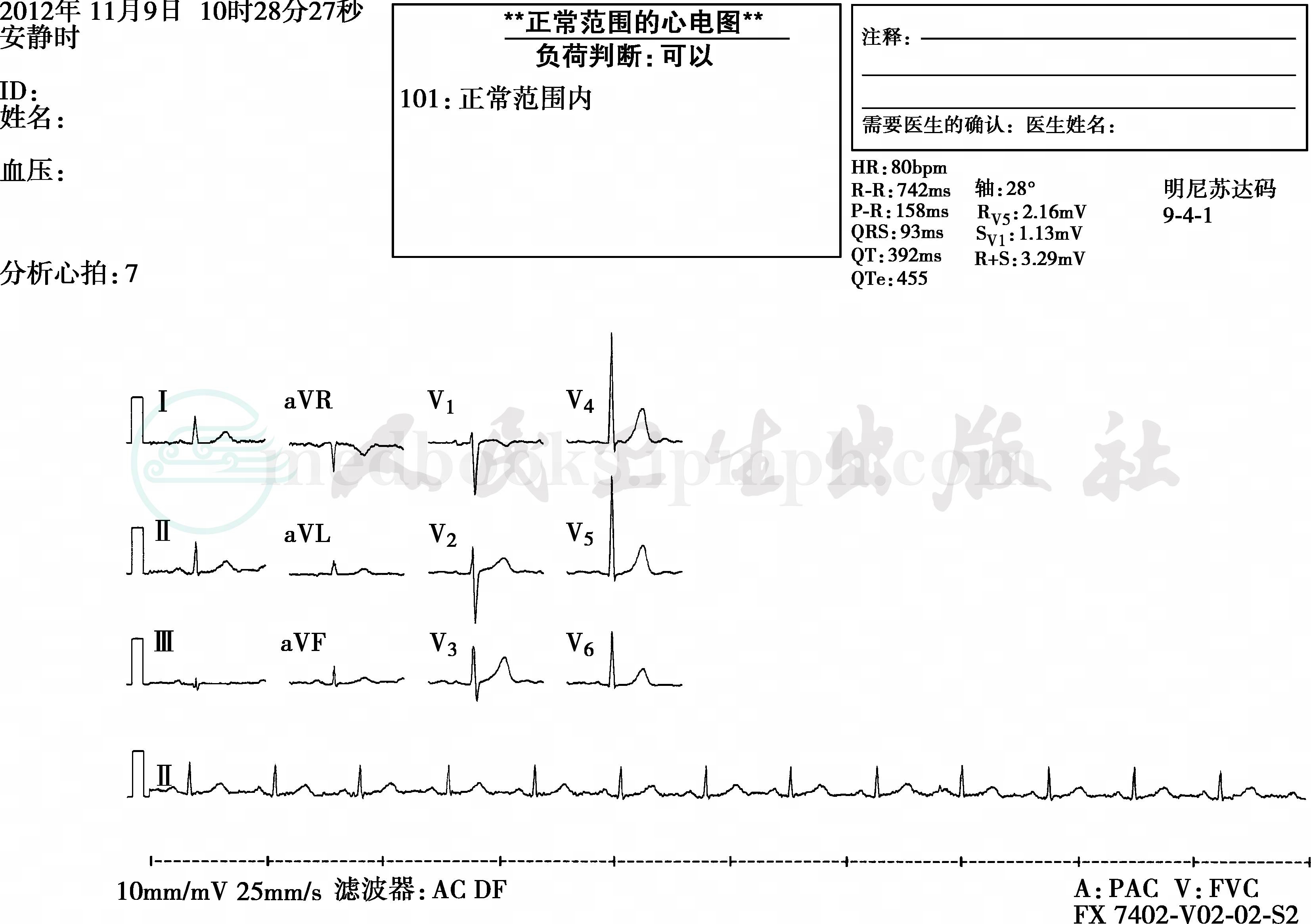

图1 标准12导联心电图

标准12导联心电图是一种鉴别心脏生理或病理状态最常用的诊断检测手段之一。它对于下列影响心脏电生理的疾病诊断很有帮助,如心律失常、心绞痛和心肌梗死、心脏扩大或肥厚、地高辛或其他药物中毒、电解质紊乱、肺动脉栓塞、心包炎、起搏器心律等。

标准12导联心电图分为六个肢导联和六个胸前导联。六个肢导联提供心脏额面的心电信息,它们分别是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF导联。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联需连接一个正极和一个负极,故称这三个肢导联为双极肢导联,而aVR、aVL、aVF只需连接一个正极(探查电极),而负极(无干电极)连在中心电端上,故这三个导联称单极肢导联。六个胸前导联包括V 1、V 2、V 3、V 4、V 5、V 6六个导联,它们记录心脏水平面的电活动,像单极肢导联一样,每个胸前导联只需连接一个正极(探查电极),另一端也连在中心电端。上述每个导联各自代表心脏不同区域的相关信息,所记录到的波形依所在导联的位置以及心脏的除极顺序而定。

心电图也可以动态方式检查,如动态心电图、电话传输心电监测系统等。事实上,动态心电图和电话传输心电监测系统对患者在家或者在其他情况下的心脏电功能诊断评估变得越来越重要。

1. 任何心电活动异常,特别是心律失常和传导障碍。

2. 缺血性心脏疾病的诊断,对心肌梗死不仅能确定是否存在,而且还可确定梗死的病变期、部位范围以及演变过程。

3. 对房室肥大、心肌炎、心肌病、冠状动脉供血不足和心包炎的诊断有较大帮助。

4. 能够帮助了解某些药物(如洋地黄、奎尼丁)和电解质紊乱对心肌的作用。

5. 作为一种电信息的时间标志,常为心音图、超声心动图、阻抗血流图等心功能测定以及其他心脏电生理研究同步描记,以利于确定时间。

6. 动态心电图和心电监护可广泛应用于手术、麻醉、用药观察、航天、体育等项目以及危重患者的抢救。

对鉴别各种临床上暂时不能确诊的心律失常最有实际意义;帮助确定心肌病变(如心肌梗死、心肌炎、心绞痛及慢性冠状动脉供血不足);急性心包炎、缩窄性心包炎的辅助诊断;提示心房、心室肥厚扩大的情况,从而协助临床诊断(如风湿性瓣膜病、肺心病及先天性心脏病等);提示药物的影响(如洋地黄、奎尼丁等);提示电解质紊乱(如血钾过高过低);在心脏手术中、心导管检查时,进行心电图监测,可以及时反映心律与心肌功能情况,借此指导手术进行,并提示必要的药物处理。

一份合格的心电图需要图形清晰,干扰波少,特别是电压和走纸速度合适(如果调整了电压和走纸速度需要标明)(图4)。对于检查心律失常的心电图,要有足够长的走纸时间,以便使心律失常能够表现出来。而对于缺血性心肌病的心电图检查要涵盖临床医生推断的可能病变部位,包括右心或下壁。

图4 正常心电图

(一)P波

P波前1/3代表右心房除极,中1/3代表左右心房共同除极,后1/3代表左心房除极。P波在肢体导联呈钝圆形,有时有轻度切迹成双峰,双峰间距<0.04秒。P波的宽度(时间)<0.11秒,儿童<0.09秒。额面P环的电轴多在+60°左右,因此P波在aVR导联倒置。窦性P波的标志是在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V4~V6P波直立。其余导联P波可以双向、低平或倒置。P波振幅在肢体导联不超过0.25mV,在胸导联不超过0.2mV。P波的振幅和宽度超过正常范围即为异常,表示心房肥大或房内传导阻滞。P波在aVR导联直立,Ⅱ、aVF导联倒置,称为逆行型P波,表示冲动起源于房室交界区。

(二)P‐R间期

P波开始至QRS波开始的一段时间,表示心房开始除极至心室开始除极的时间,又称房室传导时间。P‐R间期的正常范围为0.12~0.20秒,它与年龄及心率快慢有关,健康人心率在50~60次/分时,P‐R间期>0.20秒表示有房室传导障碍。测定P‐R间期应选择P波最宽,QRS波群起点清楚,最好有q波的导联,一般选择Ⅱ导联,因为最大P波向量与Ⅱ导联几乎平行,故投影最大。

(三)QRS波群

QRS波群代表心室肌除极电位和时间的变化。

1. 时间范围

自QRS综合波的开始至终末。表示全部心室肌激动过程和最早期的复极过程,正常人为0.06~0.10秒,儿童0.04~0.08秒。一般测量标准导联中最宽的心室波或在V3导联中测量之。

2. 波形和振幅

正常人V1、V2导联可呈qR型、qRs型、Rs型或R型,R波多在1.2~1.8mV之间,最高不超过2.5mV。在V3、V4导联,R波和S波的振幅大体相等。所以自右至左(自V1至V6)R波逐渐增高,S波逐渐减小,R/S的比值逐渐增大:V1<1,V5>1,V3近于1。在肢体导联中,QRS波群的形态与振幅取决于额面QRS环最大向量投影的角度,若最大向量接近90°并作顺时钟方向运行时,aVF、Ⅲ导联呈qR型,而aVL、Ⅰ导联呈rS型或RS型,此时RaVF不应超过2.0mV。当额面QRS环最大向量接近0°并作逆时钟方向运行时,aVL、Ⅰ导联呈qR型,而aVF、Ⅲ导联呈rS型或RS型,此时RaVL不应超过1.2mV。QRS波群时间>0.12秒,表示室内传导障碍。QRS波群振幅超过上述指标,考虑左或右心室肥厚,若肢体导联的每个QRS波群(R+S或Q+R)电压的绝对值都小于0.5mV或每个胸导联QRS波群电压的绝对值都不超过0.8mV,称为低电压,常见于心包积液,肺气肿、甲状腺功能低下和肥胖人。

(四)Q波

Q波振幅不超过同导联R波的1/4,时间不超过0.04秒。V1、V2导联不应有q波,但可以呈QS型,V5、V6导联经常可见到正常范围的q波。aVR导联可呈QS型或Qr型,如在其他导联出现超过正常范围的过深、过宽的Q波,称为异常Q波,常见于心肌梗死。

(五)S‐T段

自QRS波群的终点至T波起点间的线段,相当于动作电位曲线的2相。正常的ST段为一等电位线,但可有轻度向上或向下偏移。正常人S‐T段压低在R波为主的导联上不应超过5mm(即0.5mV);而S‐T段抬高在V1、V2导联不超过3mm(0.3mV),V3导联不超过5mm(0.5mV),其余导联不应超过1mm(0.1mV)。测定S‐T段要在J点后0.04秒处,与T‐P段(等电线)的标准基线作比较,如心率过快至T‐P段融合,便以P‐R作为对照基线测定之。

(六)T波

T波代表晚期心室复极时的电位改变,是S‐T段后出现的一个低圆形占时较长的波。复极的顺序与除极相反,是从心尖向心室基底部蔓延,从心外膜向心内膜复极,电穴在前,电源在后。

1. 形状

T波可有多种不同形状,这取决于T向量环在各导联轴上的投影。一般情况是,直立T波低圆而宽大,其近肢(T波起始点至波峰或波谷)的坡度较远肢(T波远峰或至T波终末)为小,使波形不对称。如两肢对称,是异常现象。

2. 方向

正常T波的方向多与QRS波群的主波方向一致,在Ⅰ、Ⅱ、V4~V6导联直立,aVR导联倒置。Ⅲ、aVL、aVF、V1~V3导联可以直立,双向或倒置,但若V1导联直立,V2~V6导联就不应倒置。

3. 振幅

胸前导联中,T波较高,V2~V4导联可高达1.5mV,但不应超过1.5mV,V1的T波不超过0.4mV,一般不超过0.6mV。除Ⅲ、aVL、aVF、V1~V3导联外,其他导联T波振幅不应低于R波的1/10。

(七)Q‐T间期

Q‐T间期是从QRS波群开始至T波终了,代表心室肌除极和复极全过程所需的时间。Q‐T间期的长短与心率的快慢有密切关系:心率越快,Q‐T间期越短,反之则越长。心率在70次/分时,成年男性Q‐T间期<0.40秒(0.361~0.395秒),女性<0.41秒(0.371~0.405秒)。

(八)U波

U波是在T波后0.02~0.04秒出现的小波,其方向一般与T波一致,振幅很小,一般在胸导联(尤其在V3)较清楚,可达0.2~0.3mV,其产生原理有人认为系浦氏纤维的复极波,发生U波的时间恰为心动周期的超常期。凡使U波波幅增大的因素均可使心肌应激性提高,故在U波上发生的刺激,容易诱发快速的室性心律失常。U波明显增高常见于血钾过低,U波倒置可见于高血钾和心肌缺血等。

1. 检查应在机体安静状态下进行。肌肉活动会产生生物电,当啼哭、深呼吸、四肢抽动时,均会影响心电图的结果。

2. 注意安放肢体导联不能错位,否则将出现“异常”心电图。

3. 注意标准电压与走纸速度,如果有调整需要标记清楚。

4. 最后记录患者的基本信息。