去看看

去看看

鼻及鼻窦的影像检查包括X线平片、X线计算机辅助断层成像(X-ray computed tomography,CT)、磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)。X线平片检查鼻和鼻窦与颌面部、眼眶及头颅结构投影重叠,对鼻窦、鼻甲及鼻道窦口复合体区结构很难精确显示,故诊断敏感性、特异性均较低。除少数拍摄体位仍在临床应用外,目前基本为CT检查所取代。CT对解剖细节、空间关系显示良好,尤其是多排螺旋CT(multidetector computed tomography,MDCT),一次扫描可进行任意平面图像重组,对显示和理解鼻、鼻窦结构及周围毗邻关系尤为合适。MRI对软组织分辨力高,可显示鼻及鼻窦黏膜,根据信号特征可对部分病变进行定性诊断,尤其在病变组织侵犯范围和界定边界方面占有优势。CT和MRI目前已成为鼻及鼻窦主要的影像检查方法。DSA用于部分鼻与鼻窦病变的介入治疗,以减少术中出血或对肿瘤供血动脉进行栓塞治疗,基本不用于鼻与鼻窦疾病的诊断。

一、外鼻

外鼻由骨和软骨构成支架,外覆以软组织和皮肤。外鼻形似一个基底向下的三棱锥体,上窄下宽,构成鼻腔的前壁。上端位于两眶之间,与额部相连,称为鼻根,向前下延续为鼻梁,鼻梁的两侧为鼻背,其下端向前方凸出称为鼻尖,鼻尖两侧的半圆形隆起称为鼻翼,三棱锥的底部为鼻底。

外鼻的骨性支架:由额骨的鼻突、鼻骨、上颌骨额突构成。

鼻骨为成对的不规则四边形骨片,位于鼻梁的最高部位,两侧鼻骨大致对称,可分为两面四缘。前面从上至下略凹,从外到内稍凸,有肌纤维附于该骨面;后面外半部有从上而下的纵深沟,为鼻睫神经沟,内半部有骨嵴,两侧的骨嵴合成一个粗嵴,称为鼻骨嵴,此嵴由上而下与额棘、筛骨正中板的前上缘及鼻中隔软骨相连接。鼻骨上缘窄而厚,呈锯齿状,与额骨的鼻骨切迹相连接,形成鼻额缝;下缘宽而薄,接游离的鼻软骨,是鼻骨骨折的好发区,故临床上的鼻骨骨折多数发生在下2/3处;内缘上厚下薄,与对侧的同名骨相连,形成鼻骨间缝;外缘呈锯齿形,全长与上颌骨额突相连,形成鼻上颌缝。

鼻骨的中下部有一小孔,称鼻骨孔,内有鼻外动脉、鼻外静脉及鼻外神经通过,鼻骨孔的分布范围一般位于鼻骨中下1/3~1/2交界处,近鼻骨间缝侧,未成年人鼻骨孔分布较成人靠上、靠外,一般位于近鼻骨上中1/2交界处。

二、鼻腔

鼻腔由鼻中隔分为左右各一,每侧鼻腔为一前后开放的狭长腔隙,冠状面呈三角形,顶部较窄,底部较宽,前起于前鼻孔,后止于后鼻孔,每侧鼻腔分为鼻前庭和固有鼻腔两部分。

1. 鼻前庭(nasal vestibule)

介于前鼻孔和固有鼻腔之间,位于鼻腔最前端,起于鼻缘,止于鼻内孔,相当于鼻翼内面小空腔。内壁为鼻中隔的前下部,外壁为鼻翼,前为鼻尖,后下为上颌骨。

2. 固有鼻腔(cavum nasi proprium)

简称鼻腔,前界为鼻内孔,后界为后鼻孔,由内、外、顶、底四壁组成。

(1)内侧壁:即鼻中隔,分为软骨部和骨部,软骨部居前。骨部后上为筛骨垂直板和蝶骨嵴,后下由犁骨、上颌骨鼻嵴和腭骨鼻嵴构成。鼻中隔一般不在正中,多偏于一侧。

(2)外侧壁:即上颌窦、筛窦的内侧壁,分别由上颌骨、泪骨、下鼻甲骨、筛骨、腭骨垂直板及蝶骨翼突构成。外侧壁有突出于鼻腔中的三个呈阶梯状排列的骨性组织,分别为上、中、下鼻甲。下鼻甲为独立的骨,中、上鼻甲为筛骨的一部分,各鼻甲的外下方均有一裂隙状空间,称为鼻道,故有上、中、下三鼻道,各鼻甲与鼻中隔之间的共同腔隙称为总鼻道,总鼻道上界至嗅裂,后上缘至蝶筛隐窝。

1)上鼻甲及上鼻道:属于筛骨的一部分,为各鼻甲中最小,有时仅为一黏膜皱襞。后组筛窦开口于上鼻道,上鼻甲后内上方有一凹陷称为蝶筛隐窝,位于筛骨与蝶窦前壁所形成的角内,为蝶窦的开口处。

2)中鼻甲与中鼻道:属筛骨的一部分,分为垂直部和水平部。中鼻甲前端附着于筛窦顶壁和筛骨水平板连接处的前颅底,下端游离垂直向下,中鼻甲后端延续到筛窦下方,与颅底无直接的骨性连接。中鼻甲后部在向后延伸中,逐渐向外侧转向,附着在纸板后部,并向上连接于前颅底,称为中鼻甲基板,中鼻甲基板将筛窦分为前组筛窦和后组筛窦,其生理作用是能减少前组鼻窦的炎症向后组鼻窦扩散。

中鼻道位于中鼻甲的下外侧,为前组鼻窦的开口引流所在。

3)下鼻甲及下鼻道:下鼻甲骨为独立呈水平状卷曲的薄骨片,是三个鼻甲中最大者,呈水平位附着于上颌骨鼻甲嵴和腭骨垂直板,其上缘有三个突起,位于前方较小、突向上方者称为泪突,与泪骨相连,形成鼻泪管的一部分;位于中部向外下方卷曲者称为上颌突,与上颌骨及腭骨的上颌突相接,形成上颌窦的一部分;位于后方者称为筛突,与筛骨的钩突相接,参与构成上颌窦口和鼻囟门。

下鼻道呈穹隆状,是各鼻道中最宽最长者,其外侧壁常向上颌窦内膨隆,顶端有鼻泪管开口。

(3)顶壁:呈穹隆状,狭小,由鼻骨、额骨、筛骨、筛板、蝶骨等构成。分为三段,前段倾斜上升,为额骨鼻部及鼻骨的背侧面;中段呈水平状,为分隔前颅窝与鼻腔的筛骨水平板,后段倾斜向下,由蝶窦前壁构成。

(4)底壁:即硬腭的鼻腔面,与口腔相隔,前3/4由上颌骨腭突构成,后1/4由腭骨水平部构成,左右两侧在中线相接形成上颌骨鼻嵴和腭骨鼻嵴,构成条状的鼻中隔骨部的最下部分,与犁骨下缘相接。

(5)后鼻孔:是鼻腔与鼻咽部的通道,左右各一,被鼻中隔分隔,由蝶骨体下部(上壁)、蝶骨翼突内侧板(外侧壁)、腭骨水平部后缘(下壁)、犁骨后缘(内侧壁)构成,通常双侧对称。

三、鼻窦

鼻窦为鼻腔周围颅骨中的一些含气空腔,左右成对,共4对,依其所在颅骨命名,为上颌窦、额窦、筛窦和蝶窦。依照窦口引流的位置、方向和鼻窦的位置,将鼻窦分为前组鼻窦和后组鼻窦,前组鼻窦包括上颌窦、前组筛窦、额窦,引流至中鼻道;后组鼻窦包括后组筛窦、蝶窦,后组筛窦引流至上鼻道,蝶窦引流至蝶筛隐窝,进而引流至上鼻道。

1. 上颌窦(maxillary sinus)

上颌窦位于上颌骨体内,为近似锥体的腔洞,成人平均容积约为13~14ml,为4对鼻窦中最大者,有5个壁,左右对称。上颌窦在胎儿期发育,出生时,上颌窦的直径约为6~8mm,生后4~5个月,可在CT图像上显示。

(1)前壁:中央处骨质最薄,略凹陷,称为尖牙窝。在尖牙窝的上方,眶下缘之下有一骨孔,称眶下孔,有眶下神经和血管通过。

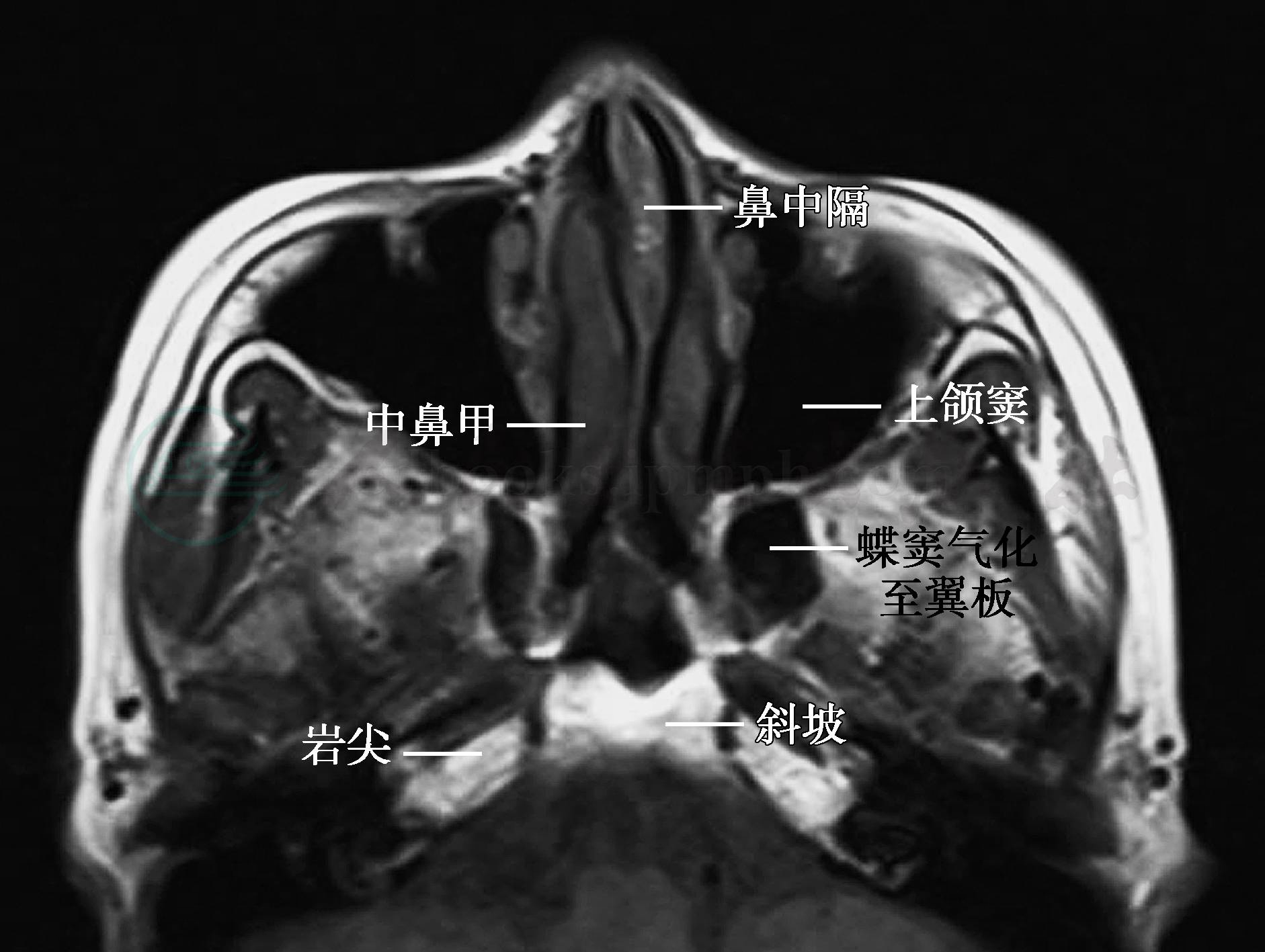

(2)后外壁:与翼腭窝及颞下窝毗邻。

(3)内壁:鼻腔外侧壁下部分,内上方邻接后组筛窦,上颌窦自然开口位于内侧壁前上方。

(4)上壁:即眼眶底壁,骨壁薄,有从后向前走行的眶下管,内有眶下神经、血管。如眶下管下缘骨质缺损,眶下神经、血管直接暴露于上颌窦黏膜下。

(5)底壁:上颌骨牙槽突,为上颌窦各骨壁中骨质最厚者,与上列第二尖牙及第一、二磨牙根部关系密切,其牙根常与上颌窦仅由一层菲薄骨质相隔,有时直接埋藏于窦内黏膜之下,故牙根尖感染容易侵入窦内,引起牙源性上颌窦炎。

2. 额窦(frontal sinus)

额窦位于额骨的内、外侧骨皮质之间,在筛窦的前上方,额窦在出生时还未形成,6个月至2岁开始气化,6~7岁额窦向上发展更快,20岁发展至成人形态。

(1)前壁:为额骨鳞部外板,骨质坚厚,含有骨髓,额窦炎时可发生骨髓炎。

(2)后壁:为额骨鳞部内板,较薄,窦内黏膜静脉常通过此壁与硬脑膜静脉相连,故额窦炎有发生颅内并发症的危险。

(3)内壁:为分隔两侧额窦的骨性间隔。

(4)底壁:外侧3/4为眼眶顶部,其余内侧部分为前组筛窦顶,骨质最薄,尤其在眶内上角部分,所以由额窦炎所引起的眶壁骨膜下脓肿多发生于眶内上角部分。

额窦通过额窦口与额隐窝相通,引流至中鼻道。

3. 筛窦(ethmoid sinus)

筛窦位于鼻腔外上方筛骨内,是鼻腔外侧壁上部与眼眶、蝶窦、前颅底之间的蜂窝状气房结构,在4对鼻窦中解剖关系最复杂、变异最多、与毗邻器官联系最密切,筛骨与额骨、蝶骨、鼻骨、上颌骨、泪骨、腭骨、下鼻甲骨、犁骨相连。胚胎3~4个月筛窦气房开始发育,出生时可能有几个气房,12岁时筛窦气房基本达到成人状态。筛窦被中鼻甲基板分成前组筛窦和后组筛窦,前组筛窦开口于中鼻道,包括鼻丘气房、筛泡、额隐窝气房、钩突气房、终末气房、中鼻甲气房(气化中鼻甲)、侧窦;后组筛窦气房数少,开口于上鼻道。以横行于筛顶壁的筛前动脉为界,将前组筛窦划分为前组和中组筛窦。

(1)前壁:由额骨筛切迹、鼻骨嵴和上颌骨额突组成。

(2)后壁:为蝶窦前壁。

(3)内侧壁:鼻腔外侧壁上部,附有上鼻甲和中鼻甲。

(4)外侧壁:即眼眶内侧壁,大部分由泪骨、筛骨纸样板构成,额骨下缘、蝶骨前部、上颌骨、腭骨眶突亦参与外侧壁构成。纸样板与额骨眶板之间有额筛缝,从前向后有筛前动脉孔、筛后动脉孔,相应动脉经此进入筛窦。

(5)顶壁:内侧与筛骨水平板连接,外侧与额骨眶板延续,筛顶上方为前颅窝。

(6)下壁:为中鼻道的外侧壁结构,有筛泡、钩突、筛漏斗等结构。

4. 蝶窦(sphenoid sinus)

位于蝶骨体内,居鼻腔最上后方,由蝶窦中隔分为左右两腔,蝶窦在3岁时开始发育,且两侧发育较对称,6岁时大部分已发育,至青春期两侧发育极不一致,故成人两侧蝶窦的大小、形状多不相同。

(1)上壁:构成蝶鞍底壁,蝶鞍上方为脑垂体,前有视交叉沟。

(2)下壁:为后鼻孔上缘和鼻咽顶,其外侧有翼管,内为翼管神经。

(3)前壁:参与构成鼻腔顶壁的后部和筛窦后壁,前壁内侧界为蝶骨嵴,连接鼻中隔后上缘,前壁外侧为最后筛房的后壁,即蝶筛板。

(4)后壁:骨质较厚,毗邻枕骨斜坡。

(5)内壁:即骨性蝶窦中隔,如缺如,蝶窦为一个窦腔。

(6)外壁:毗邻结构复杂,与海绵窦、视神经管、颈内动脉毗邻,在气化良好的蝶窦,视神经管和颈内动脉在外侧壁上形成隆起,骨壁菲薄甚至缺如。

蝶窦的自然开口位于前壁上方近鼻中隔处,开口于蝶筛隐窝。

四、影像学表现

1. X线平片

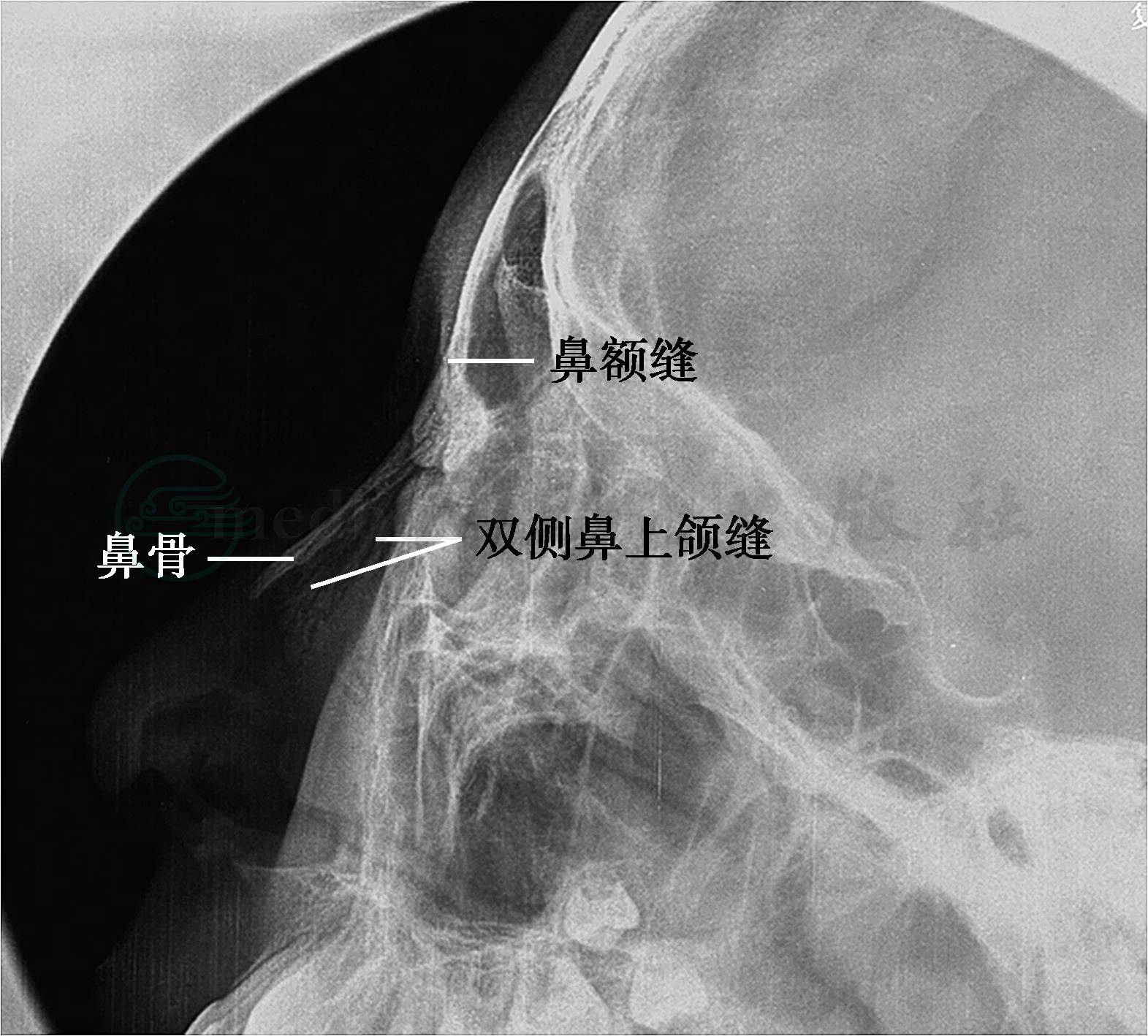

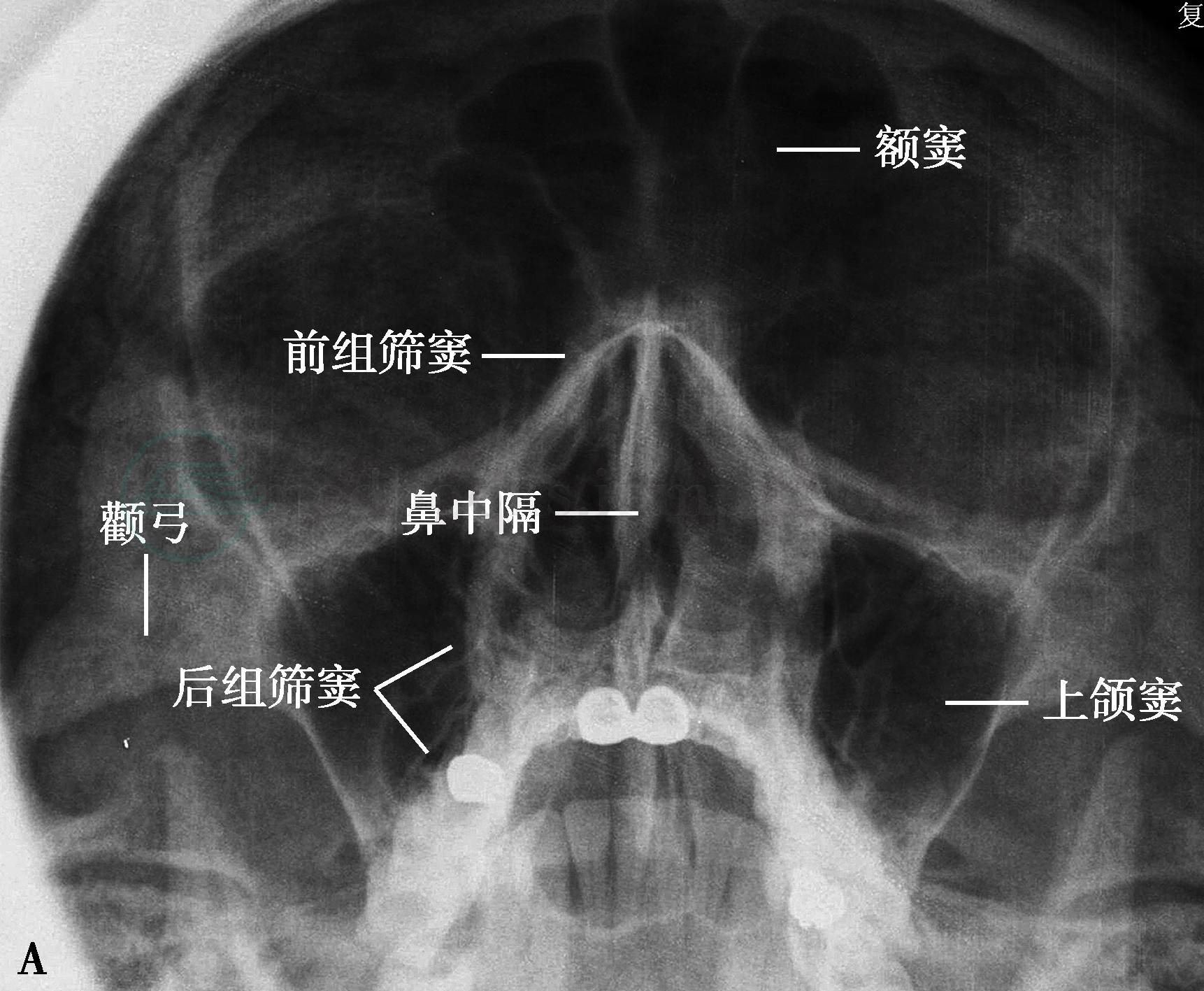

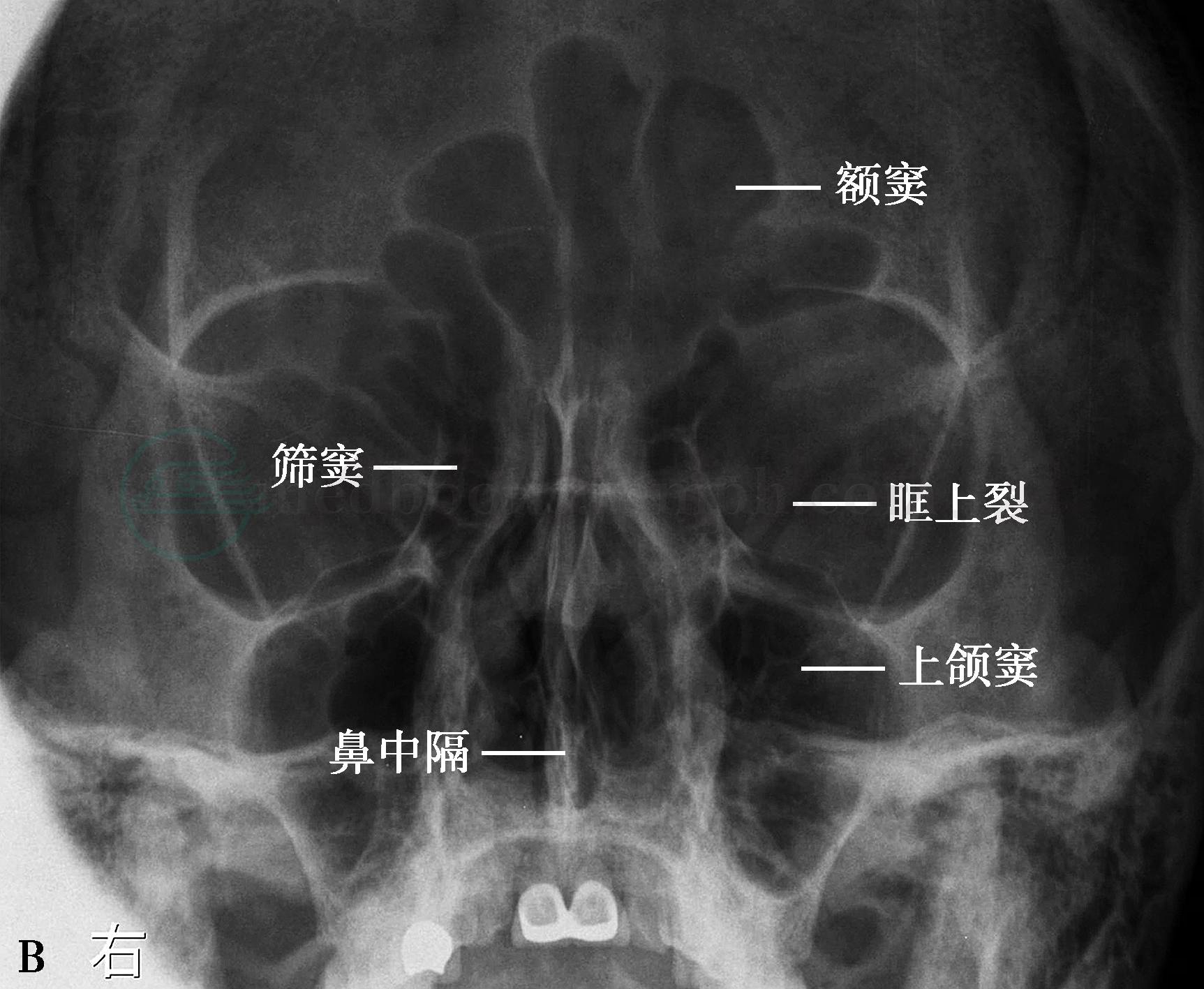

鼻腔、鼻窦的X线摄片已基本由CT取代,目前在临床中应用的主要包括鼻骨侧位(图1)、鼻窦的华氏位(Waters位或37°后前位)(图2A)、柯氏位(Caldwell位或23°后前位)(图2B)。

图1 鼻骨侧位X线片

图2 鼻旁窦X线片

图A、B为同一患者。A:华氏位;B:柯氏位

2. CT

鼻腔、鼻窦的影像学检查主要为CT,常规以横断位、冠状位扫描或重建为主,矢状位重建为辅。

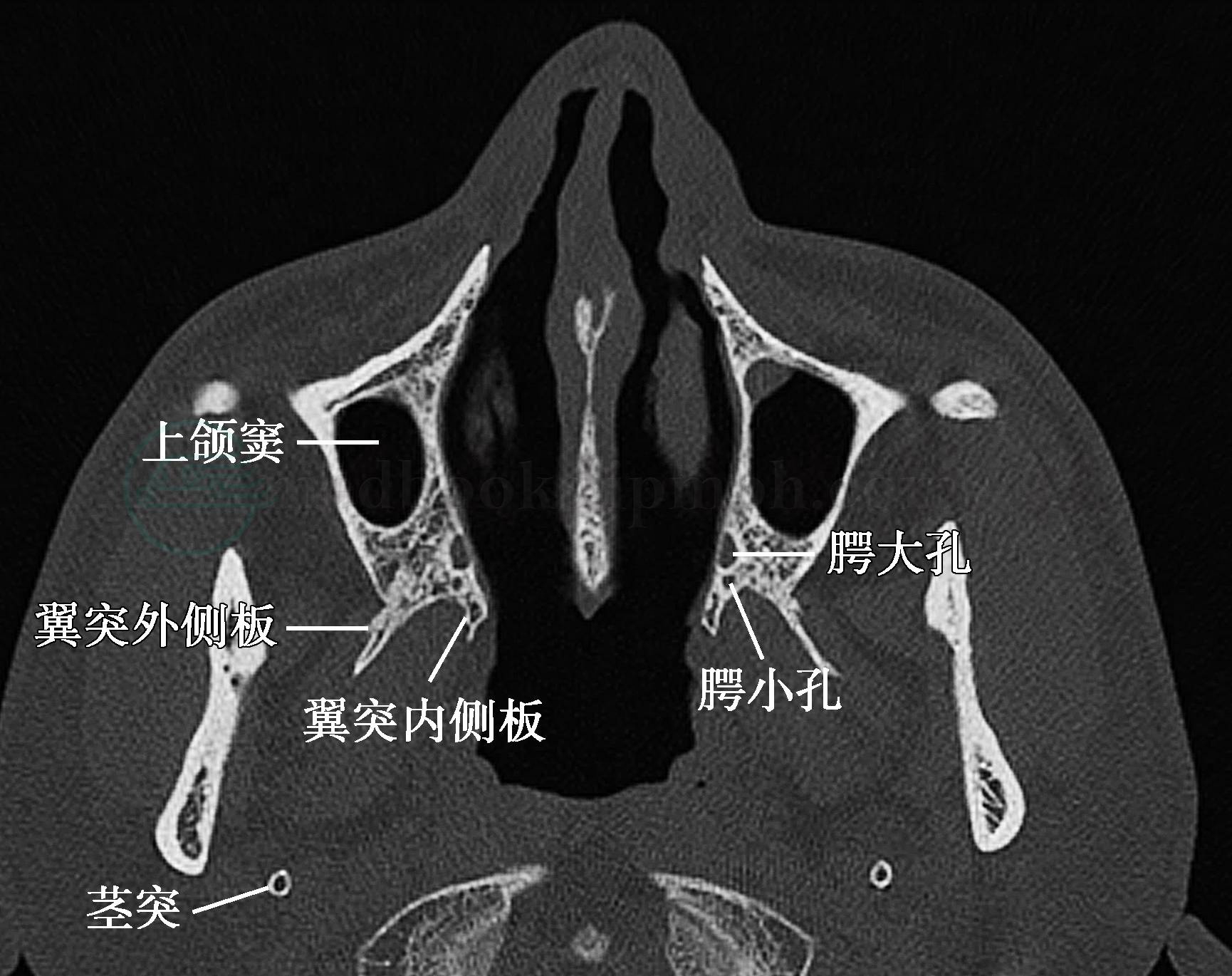

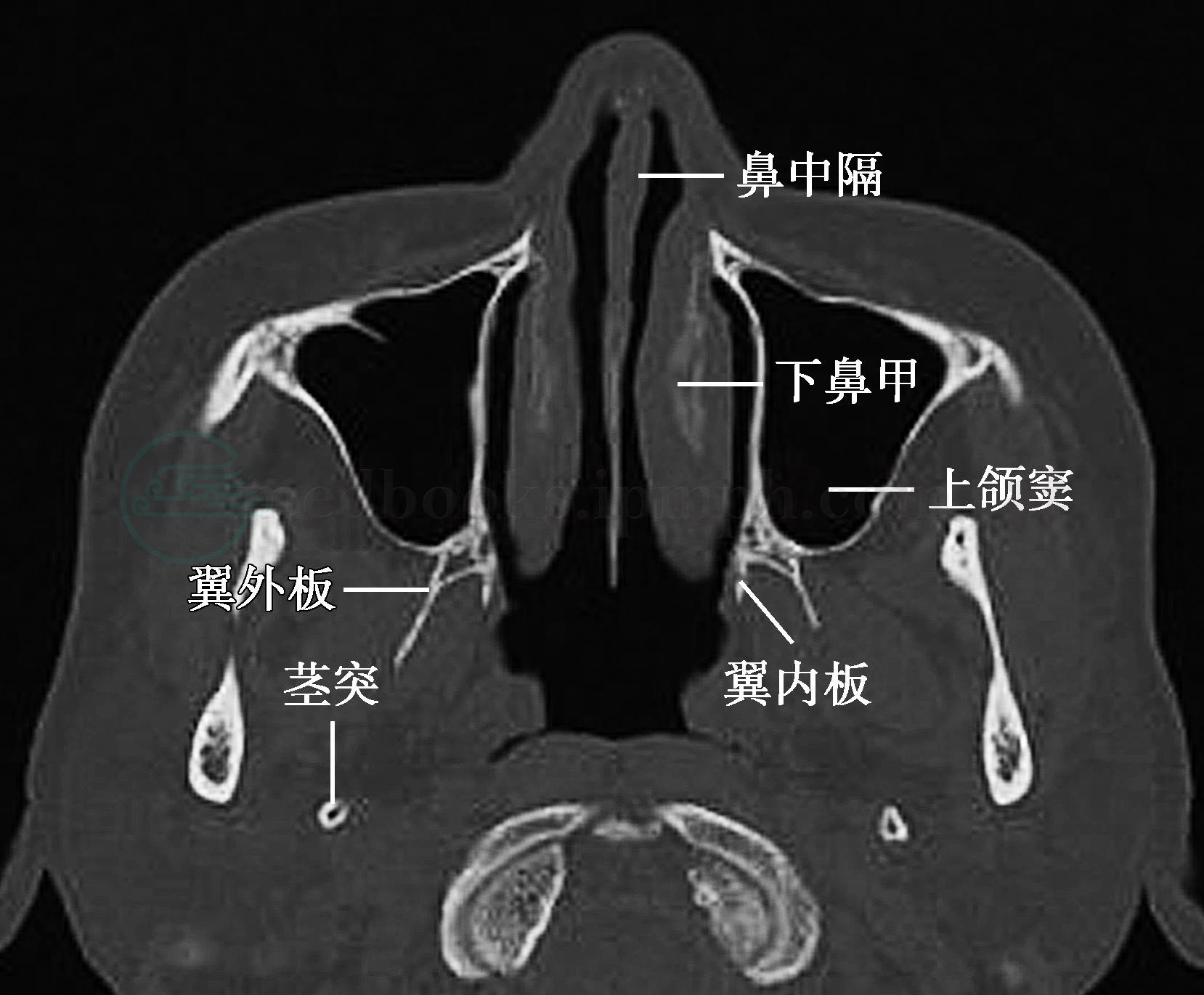

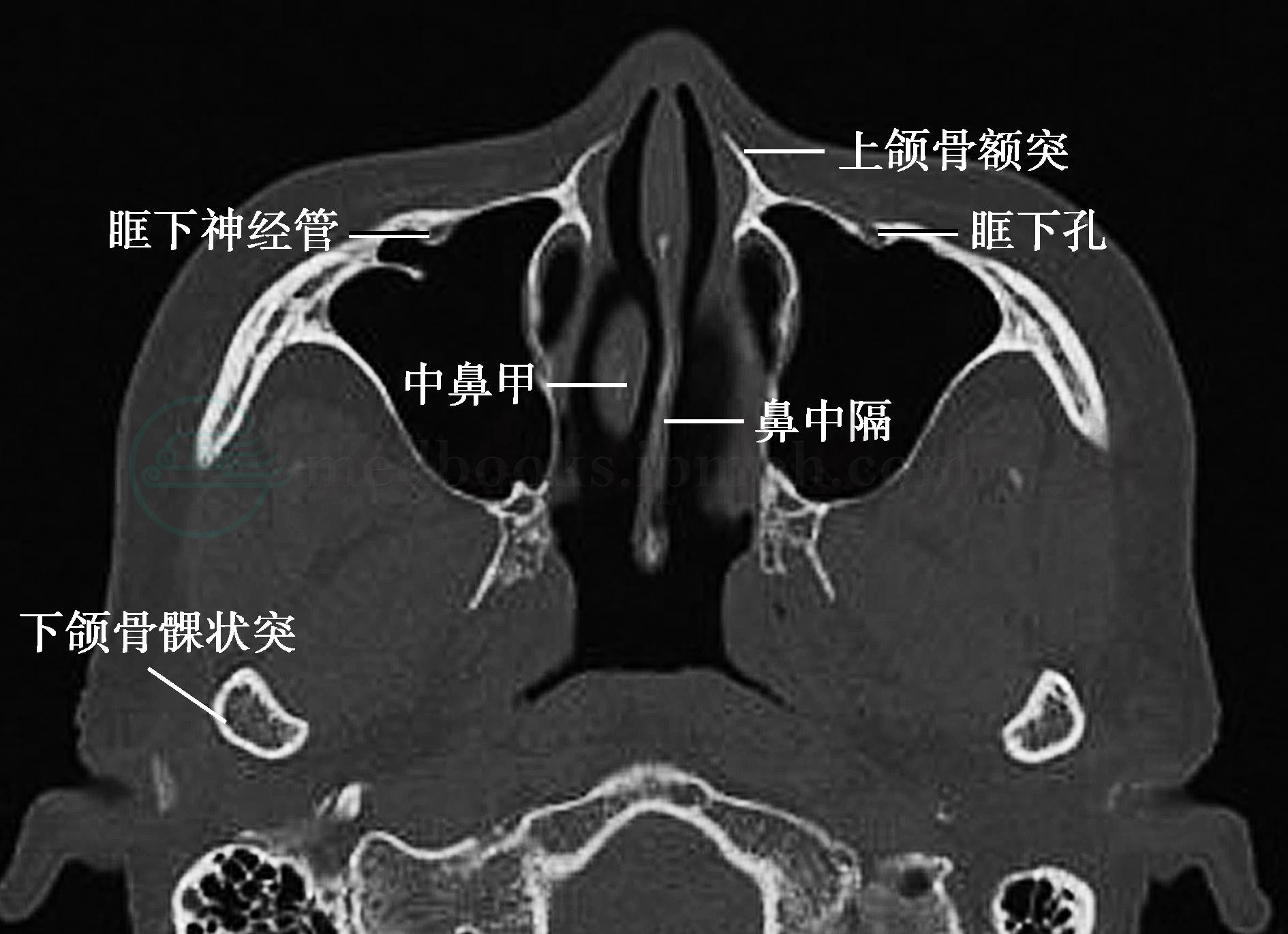

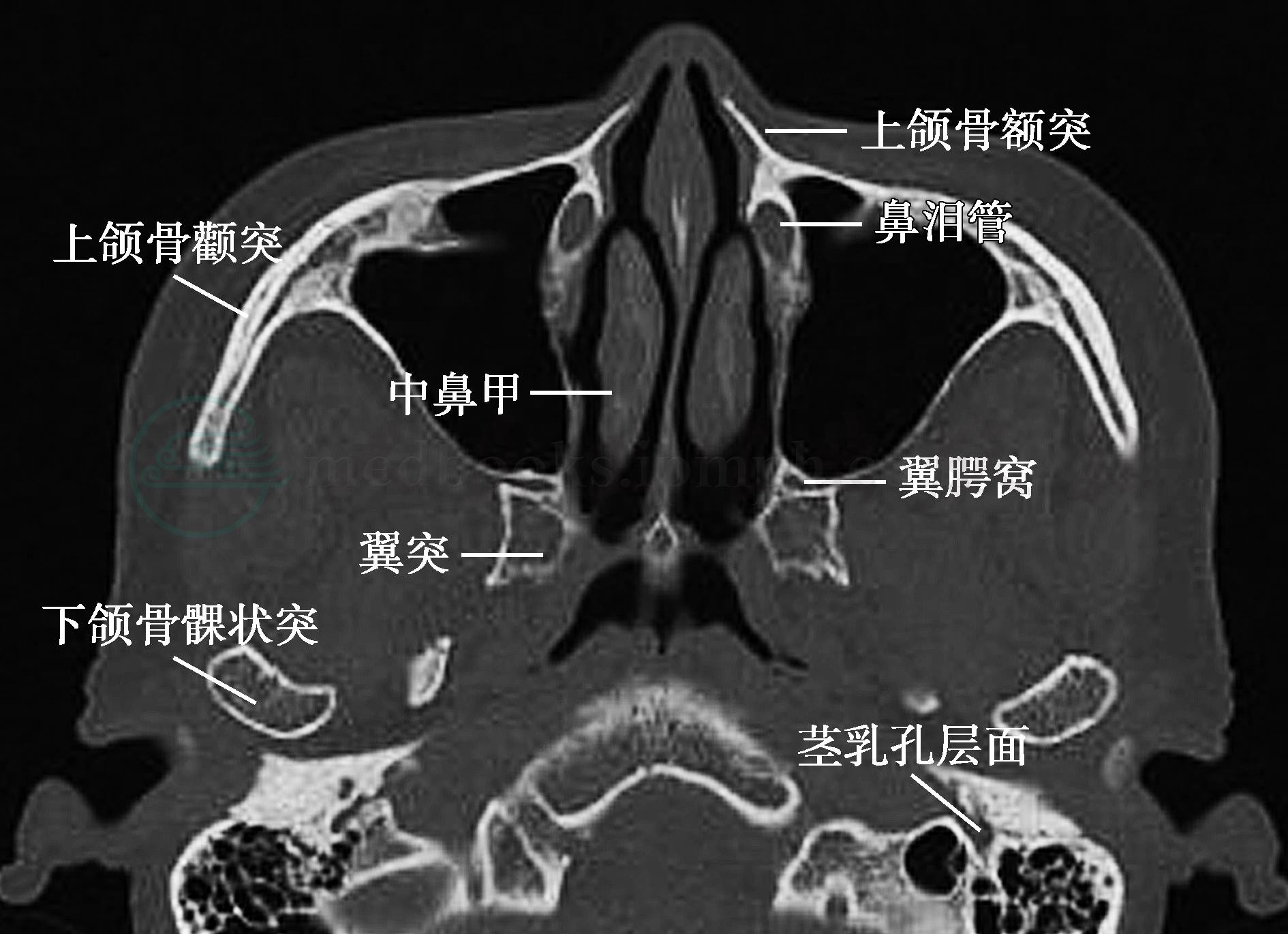

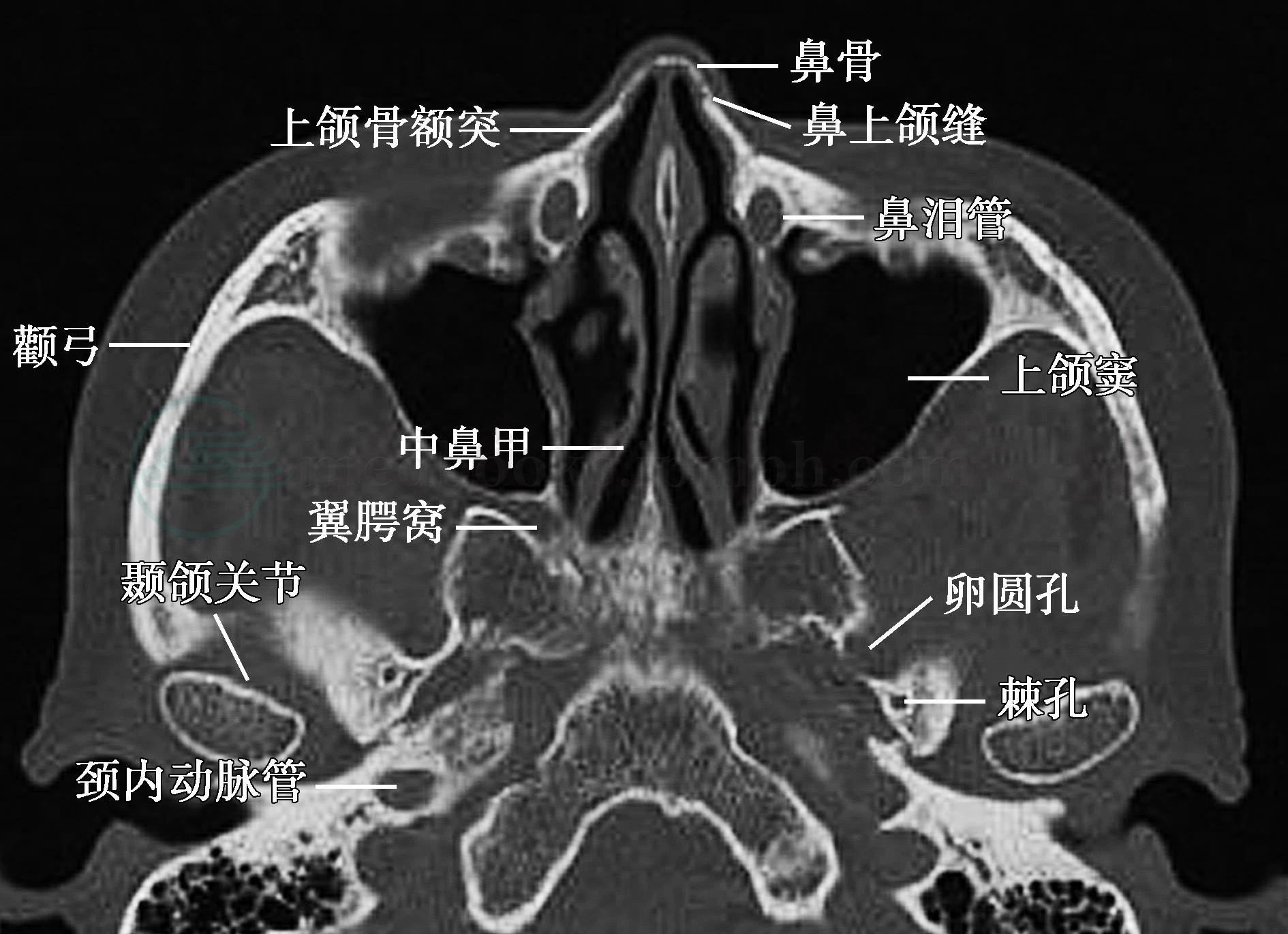

(1)横断位图像:对鼻中隔、后鼻孔与各鼻窦的前后、内外侧壁、翼腭窝显示良好(图3~图12)。

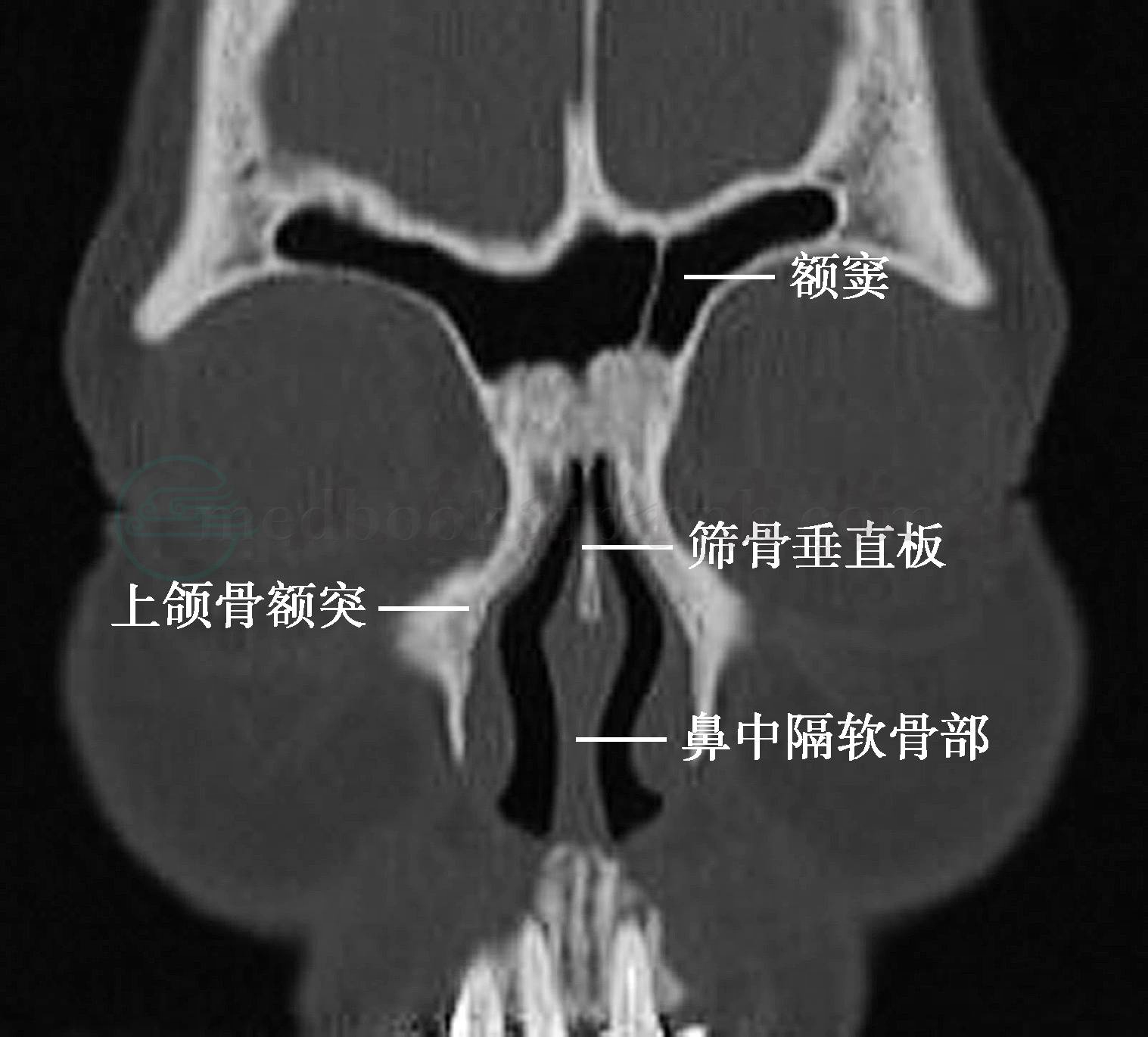

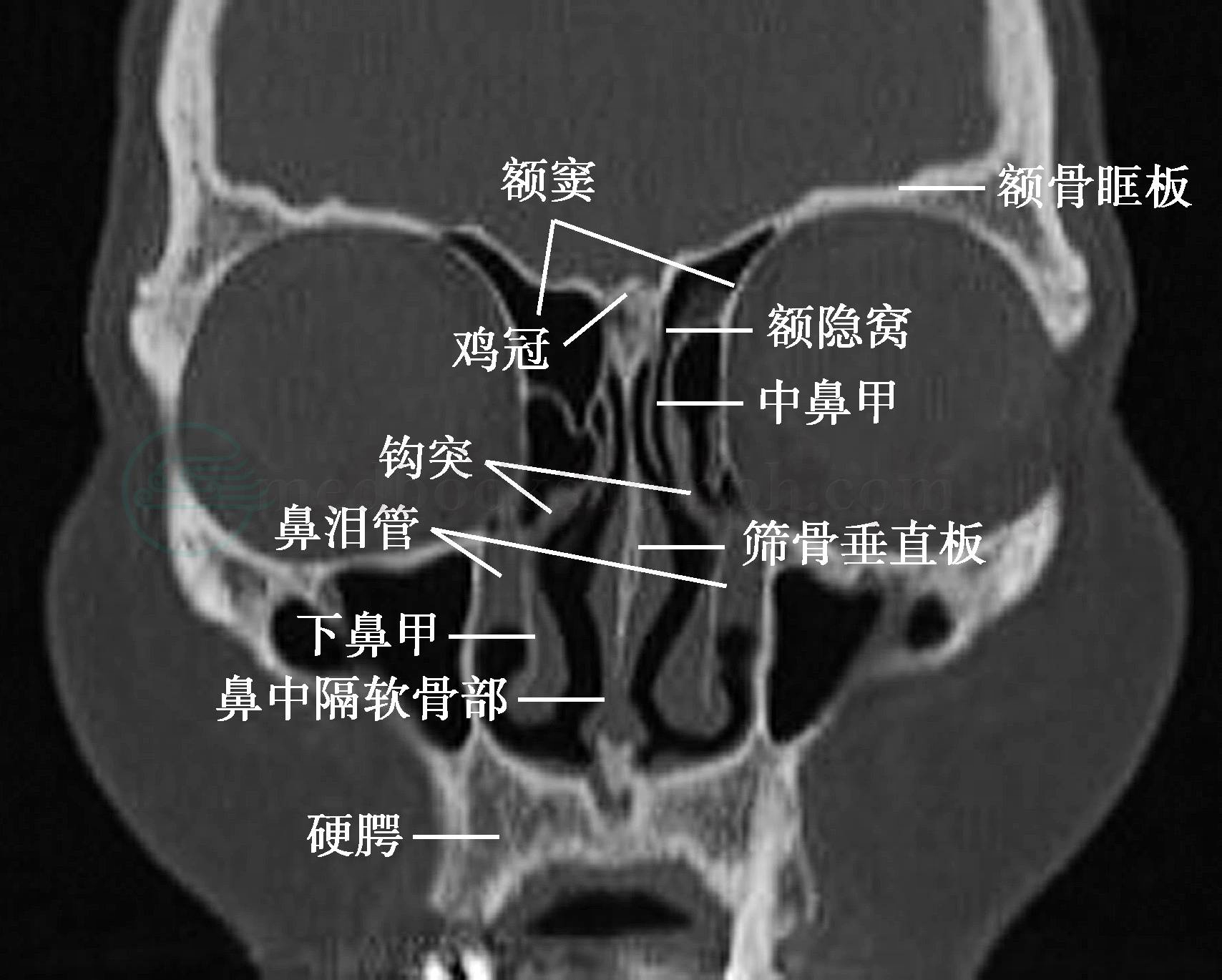

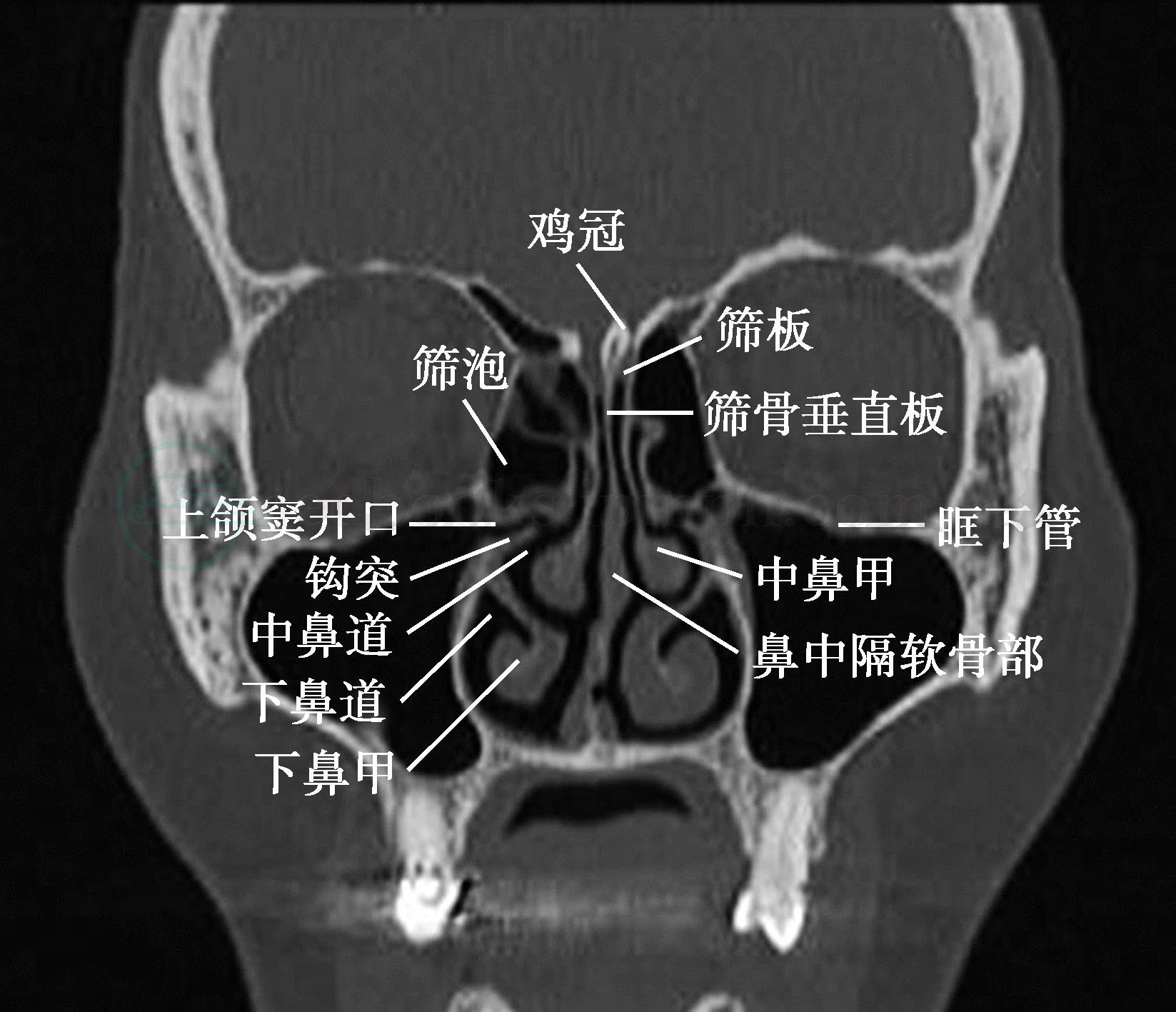

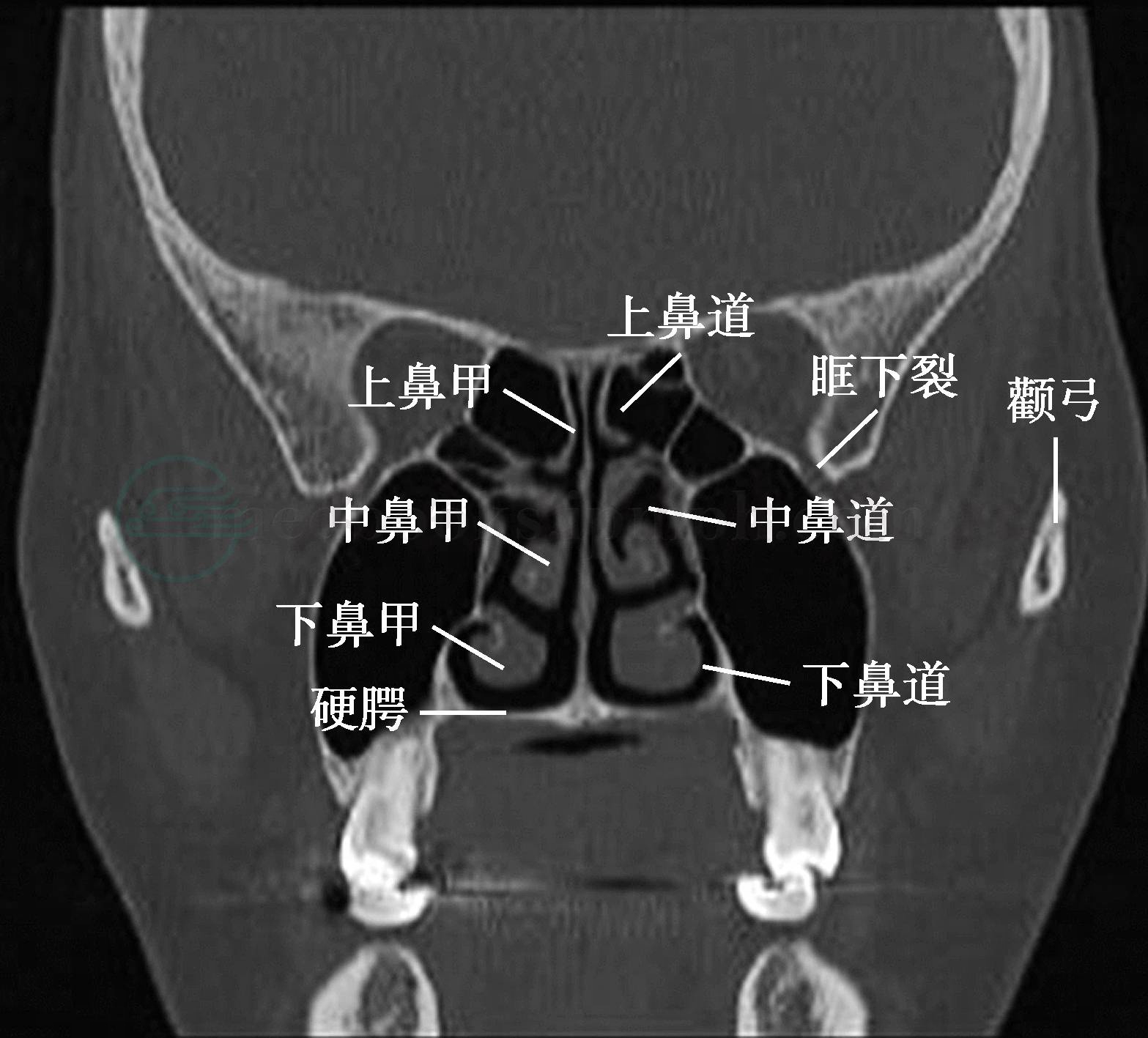

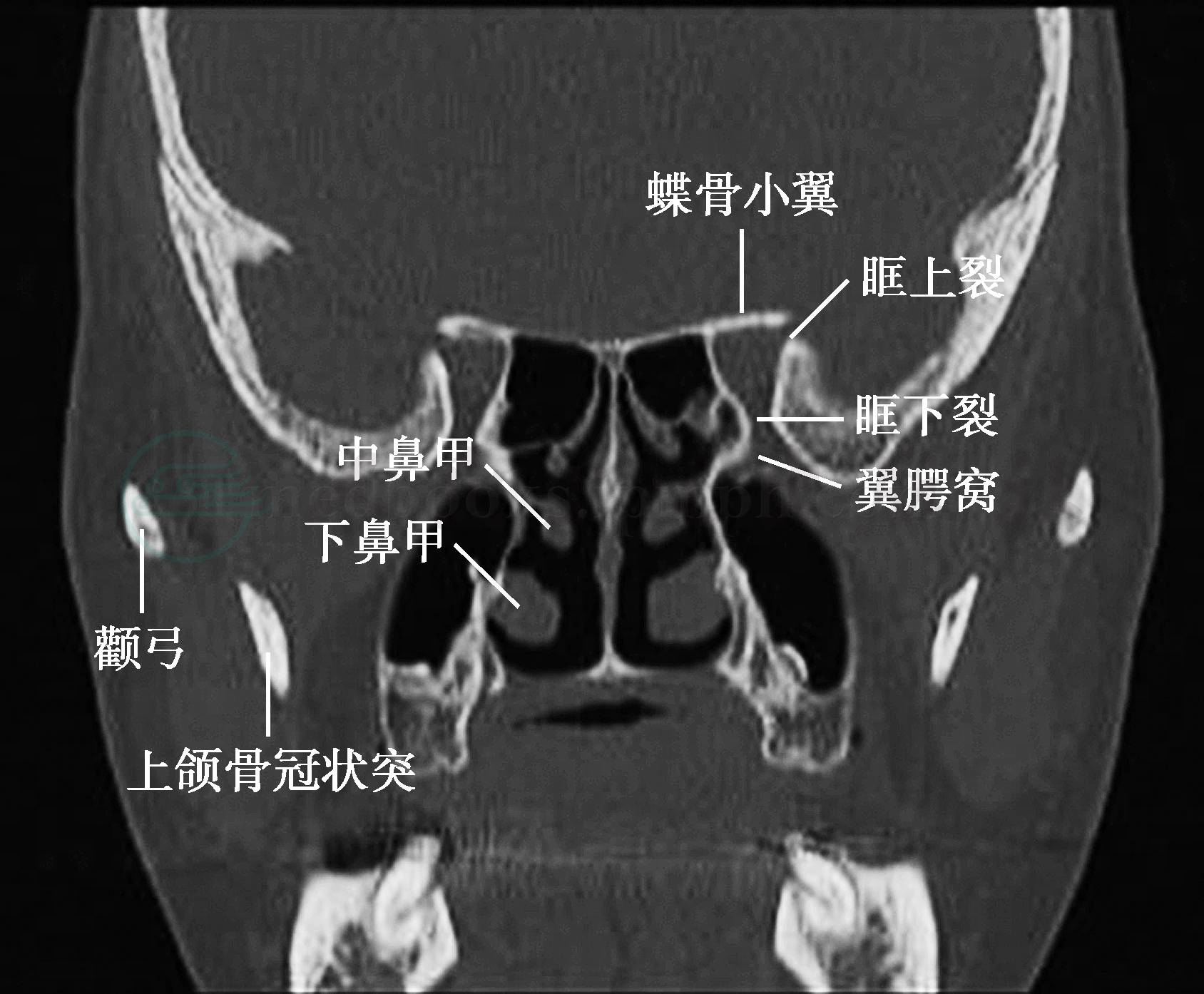

(2)冠状位图像:对鼻道窦口复合体区、筛板、前颅底、眼眶等结构显示良好(图13~图18)。

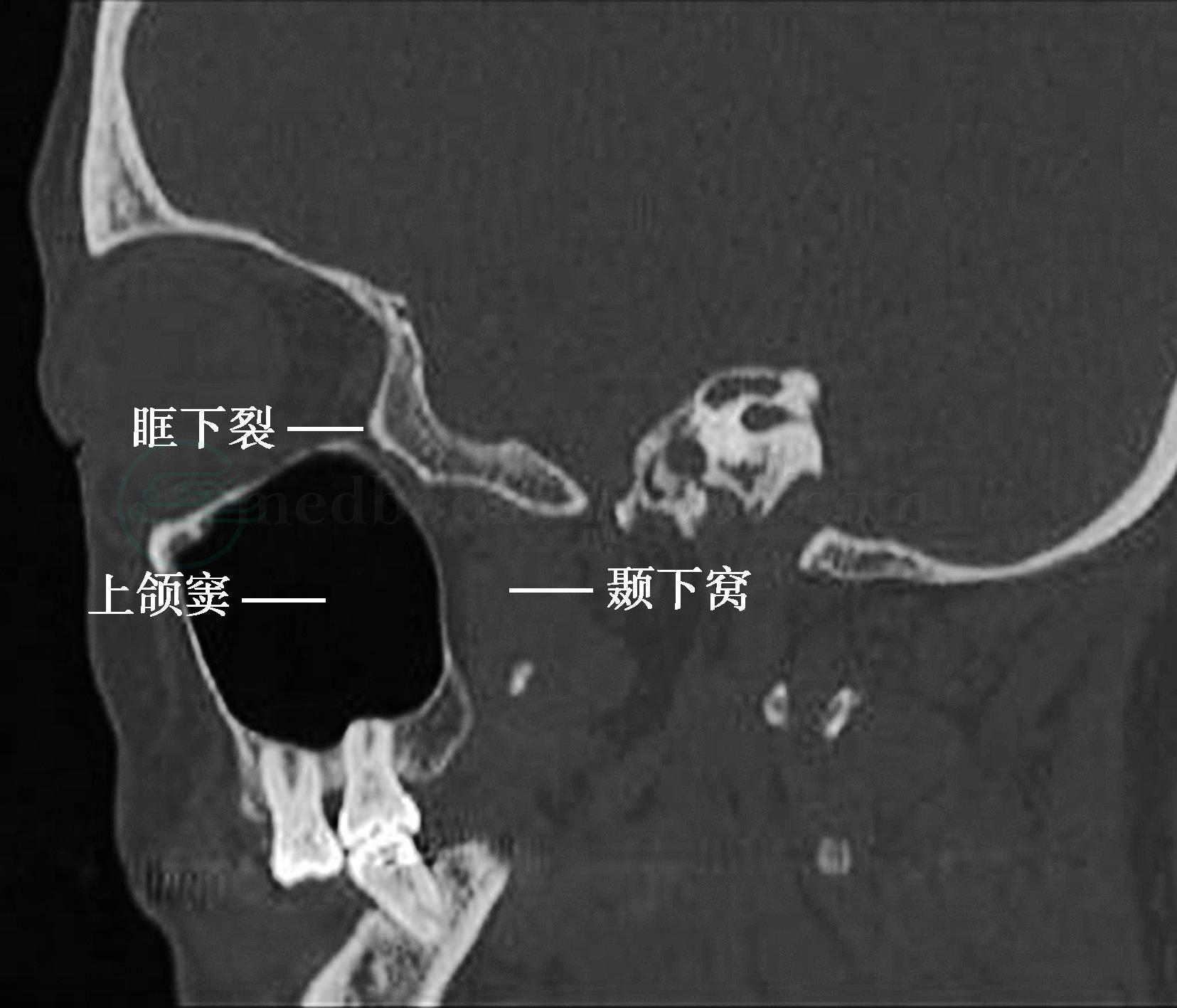

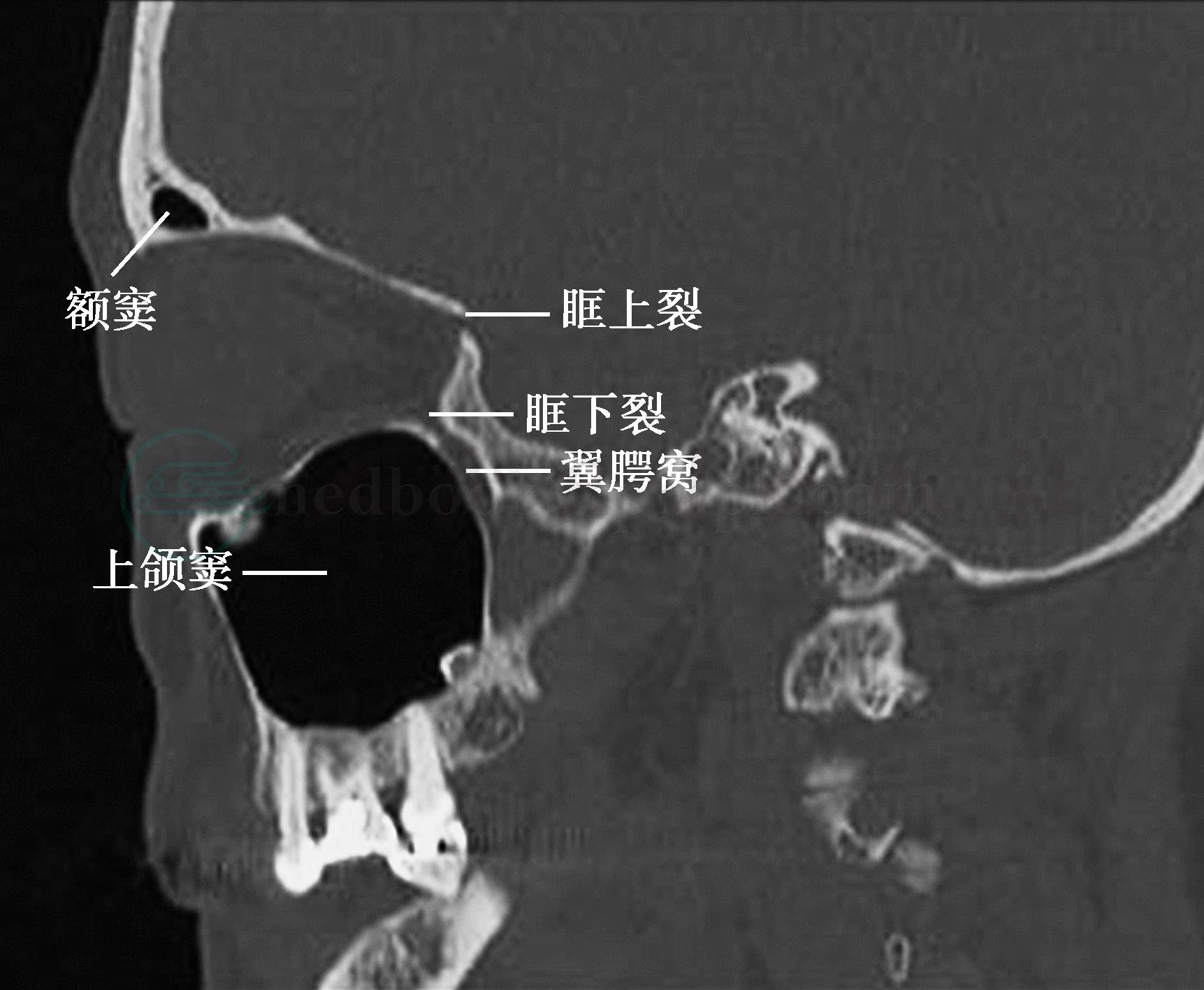

(3)矢状位图像:对额窦内外板、额隐窝区域显示良好(图19~图26)。

图3 鼻窦CT横断面——腭大、小孔层面

图4 鼻窦CT横断面——下鼻甲层面

图5 鼻窦CT横断面——眶下孔层面

图6 鼻窦CT横断面——中鼻甲层面

图7 鼻窦CT横断面——卵圆孔、棘孔层面

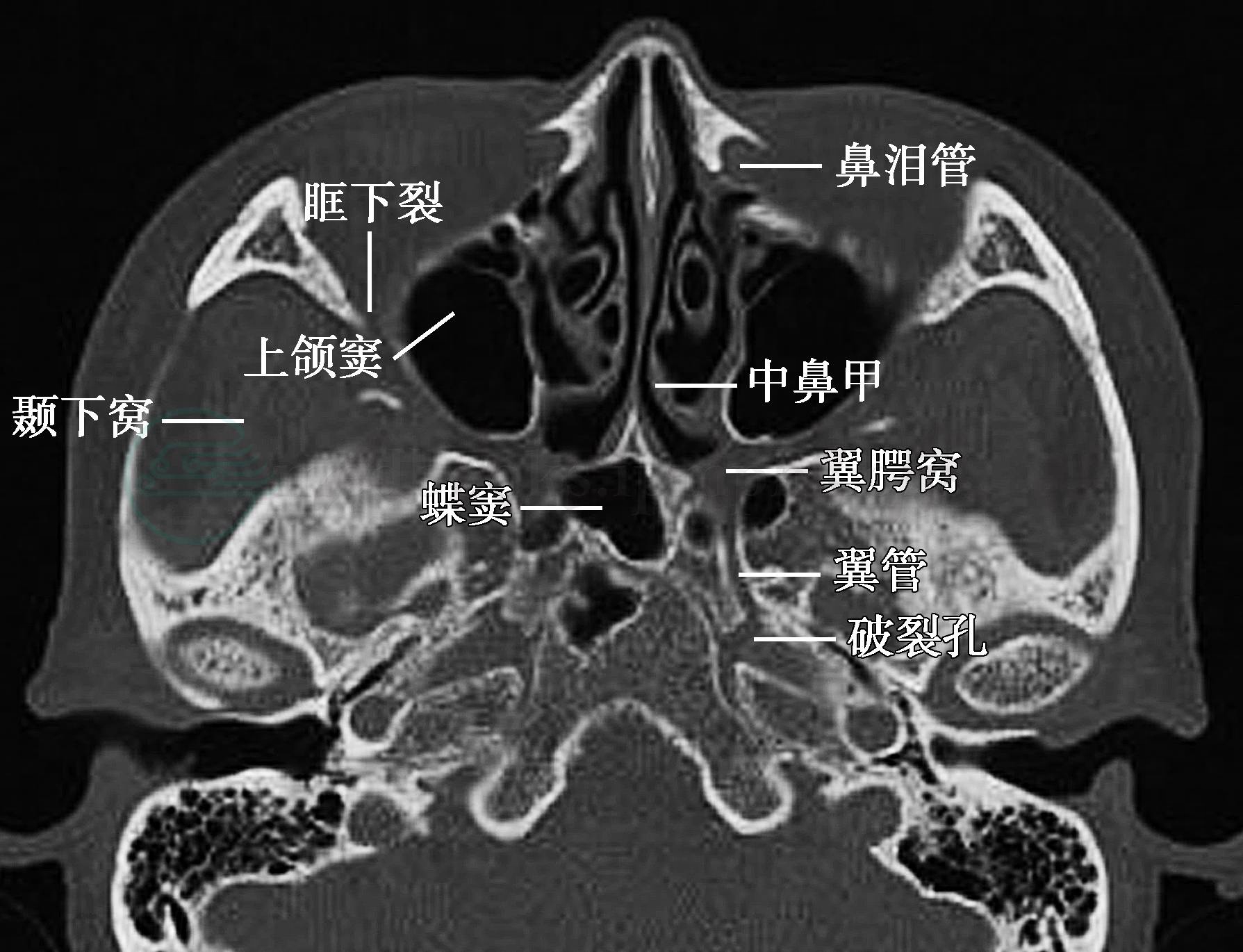

图8 鼻窦CT横断面——破裂孔层面

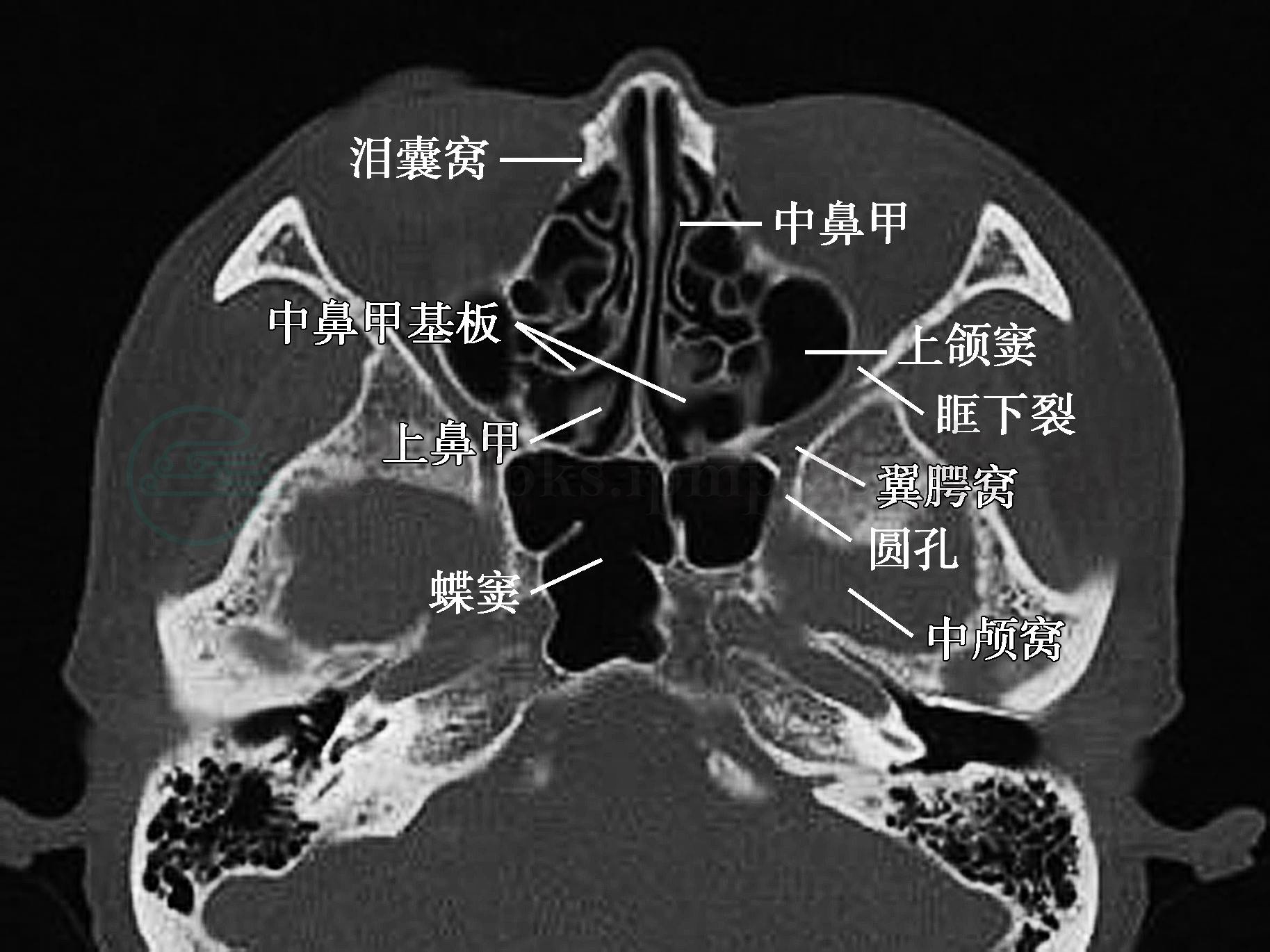

图9 鼻窦CT横断面——圆孔层面

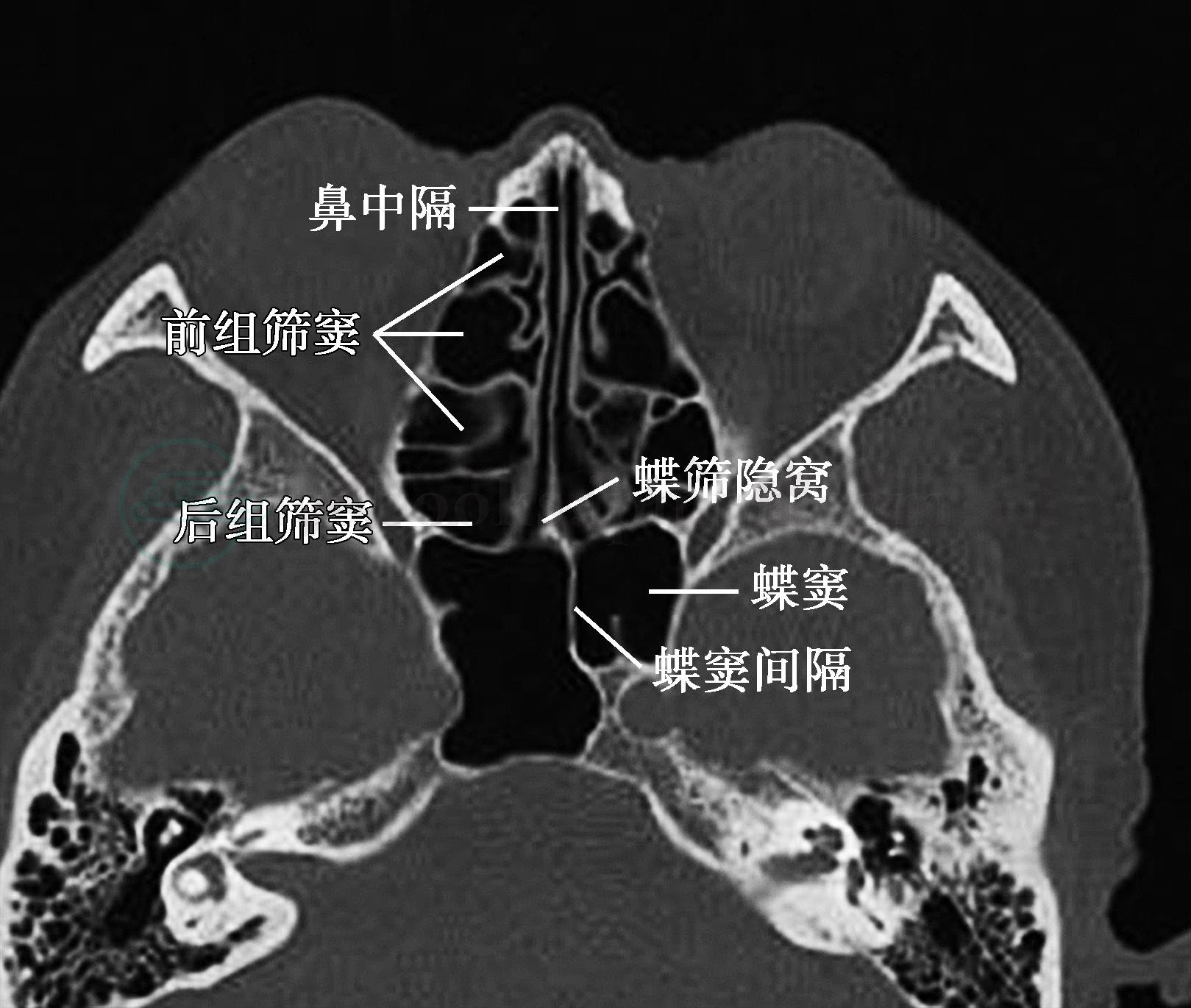

图10 鼻窦CT横断面——蝶筛隐窝层面

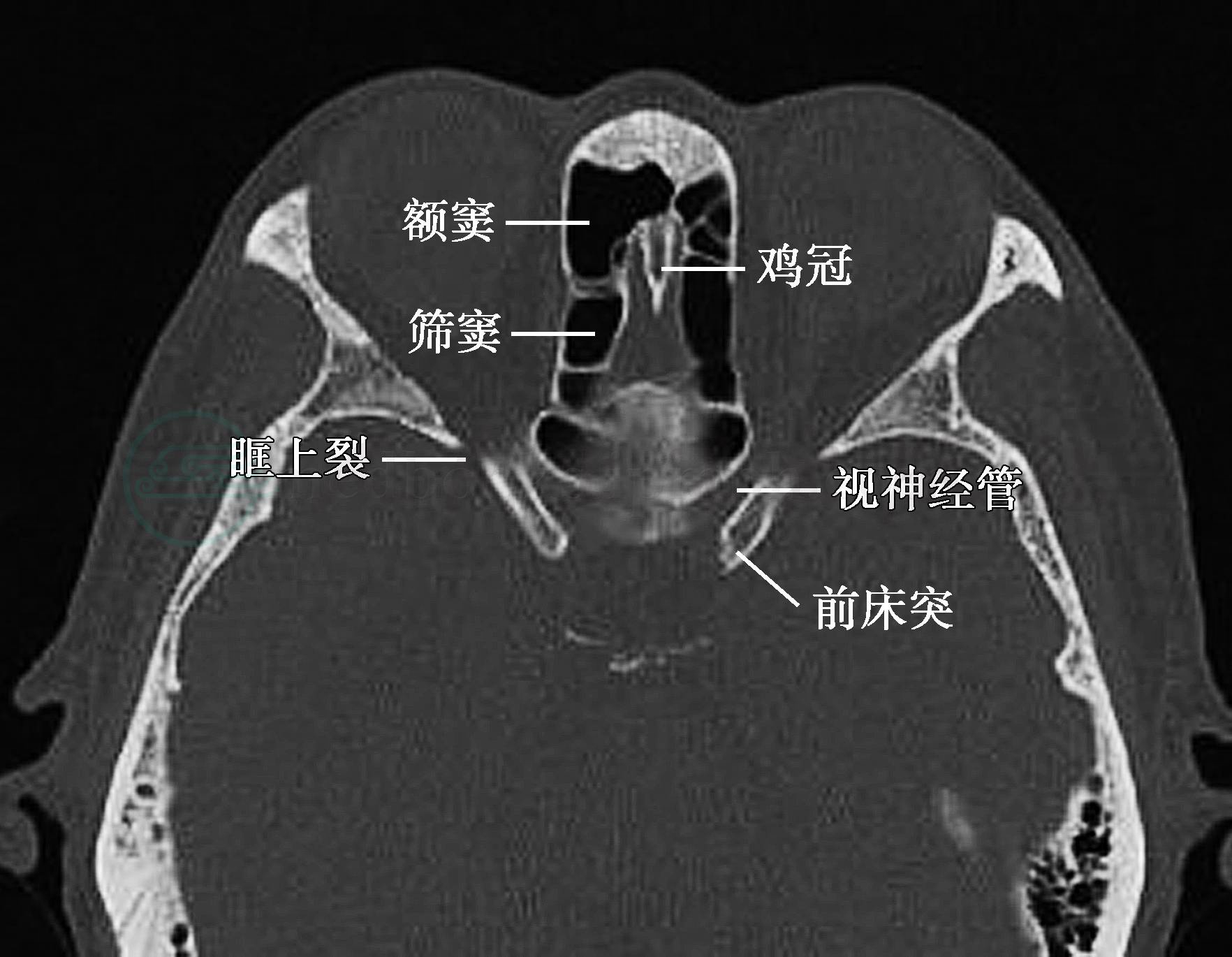

图11 鼻窦CT横断面——视神经管层面

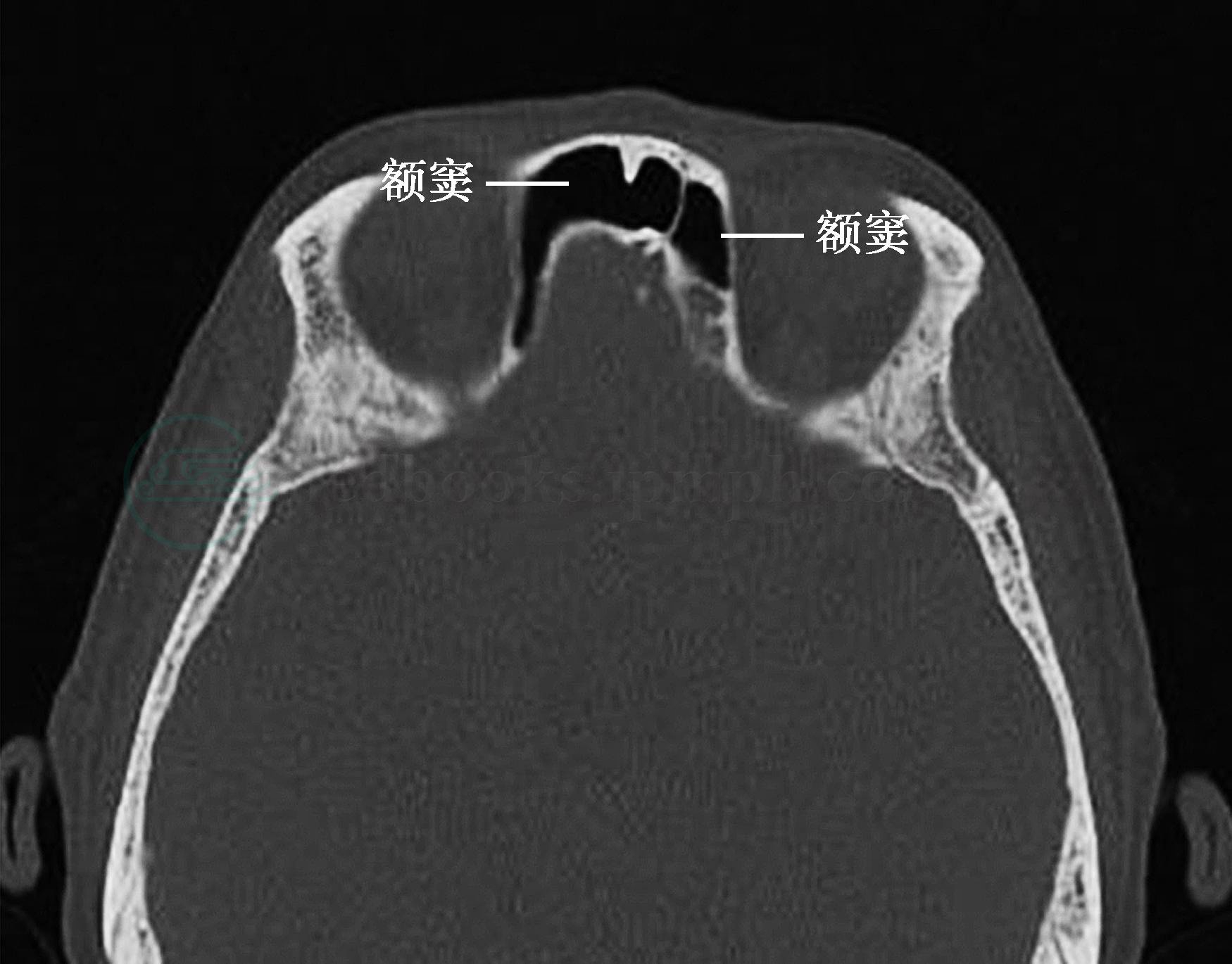

图12 鼻窦CT横断面——额窦层面

图13 鼻窦CT冠状面——上颌骨额突层面

图14 鼻窦CT冠状面——鼻泪管层面

图15 鼻窦CT冠状面——钩突层面

图16 鼻窦CT冠状面——眶下裂层面

图17 鼻窦CT冠状面——翼腭窝层面

图18 鼻窦CT冠状面——后鼻孔层面

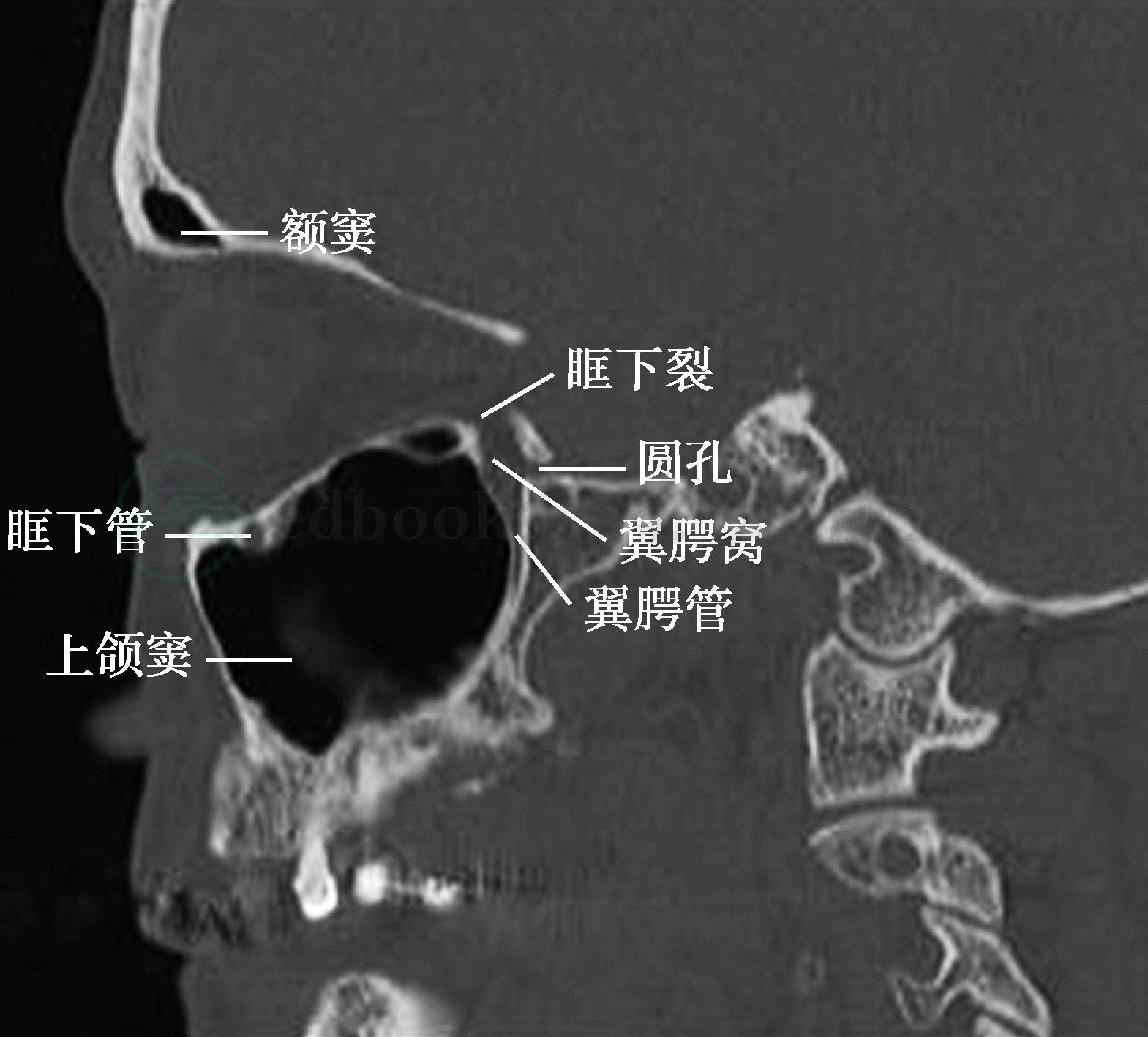

图19 鼻窦CT矢状面——颞下窝层面

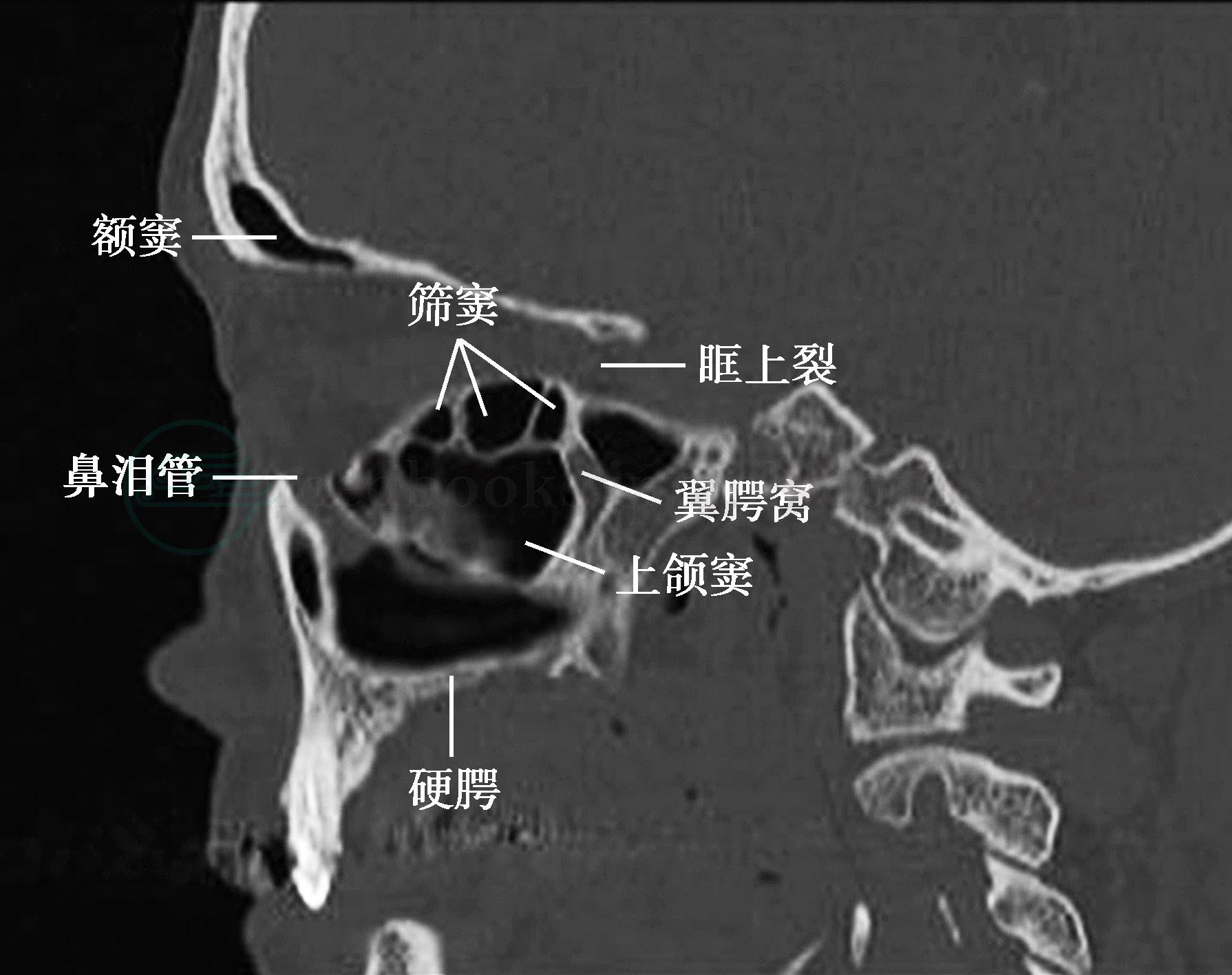

图20 鼻窦CT矢状面——眶上、下裂层面

图21 鼻窦CT矢状面——圆孔层面

图22 鼻窦CT矢状面——鼻泪管层面

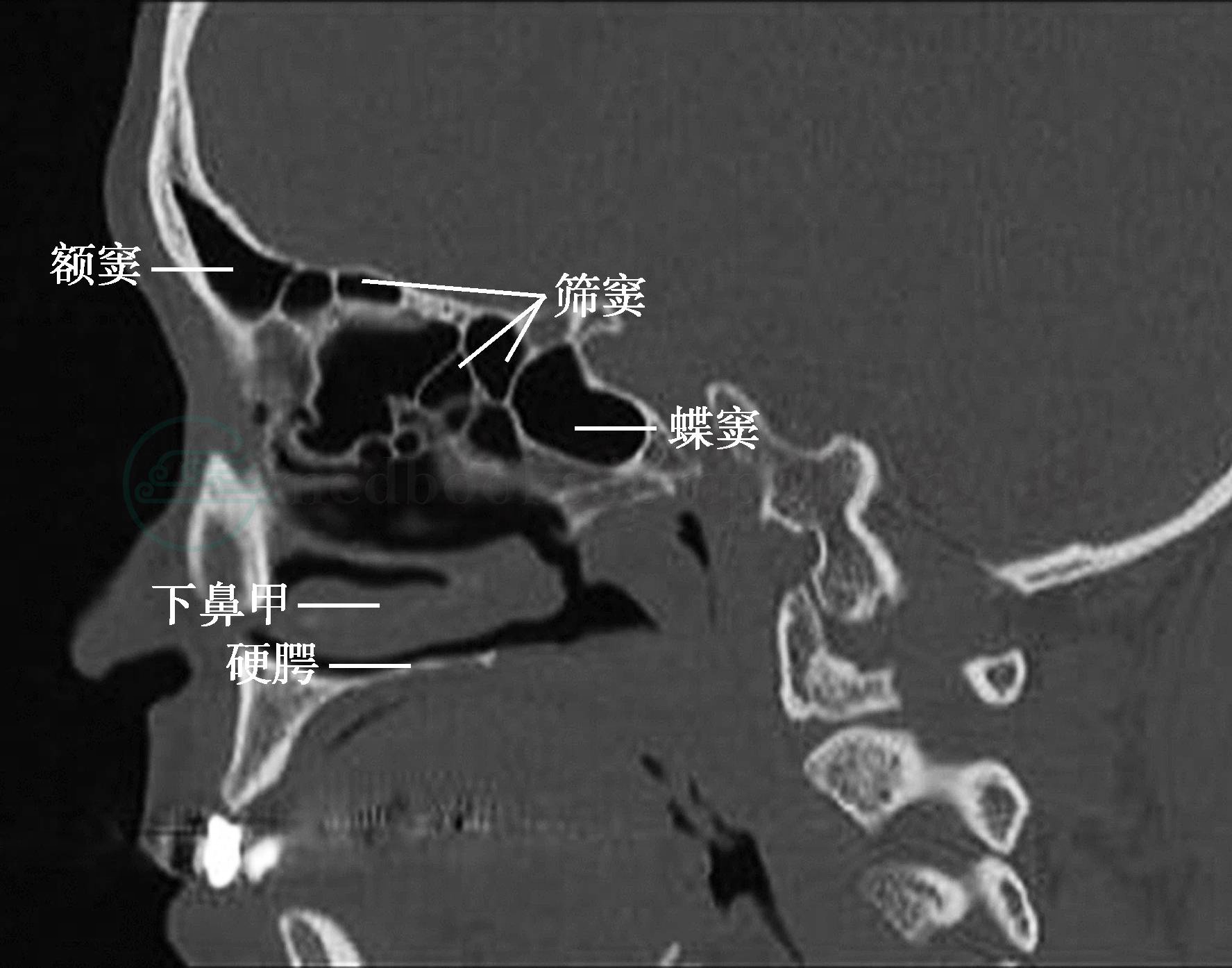

图23 鼻窦CT矢状面——下鼻甲层面

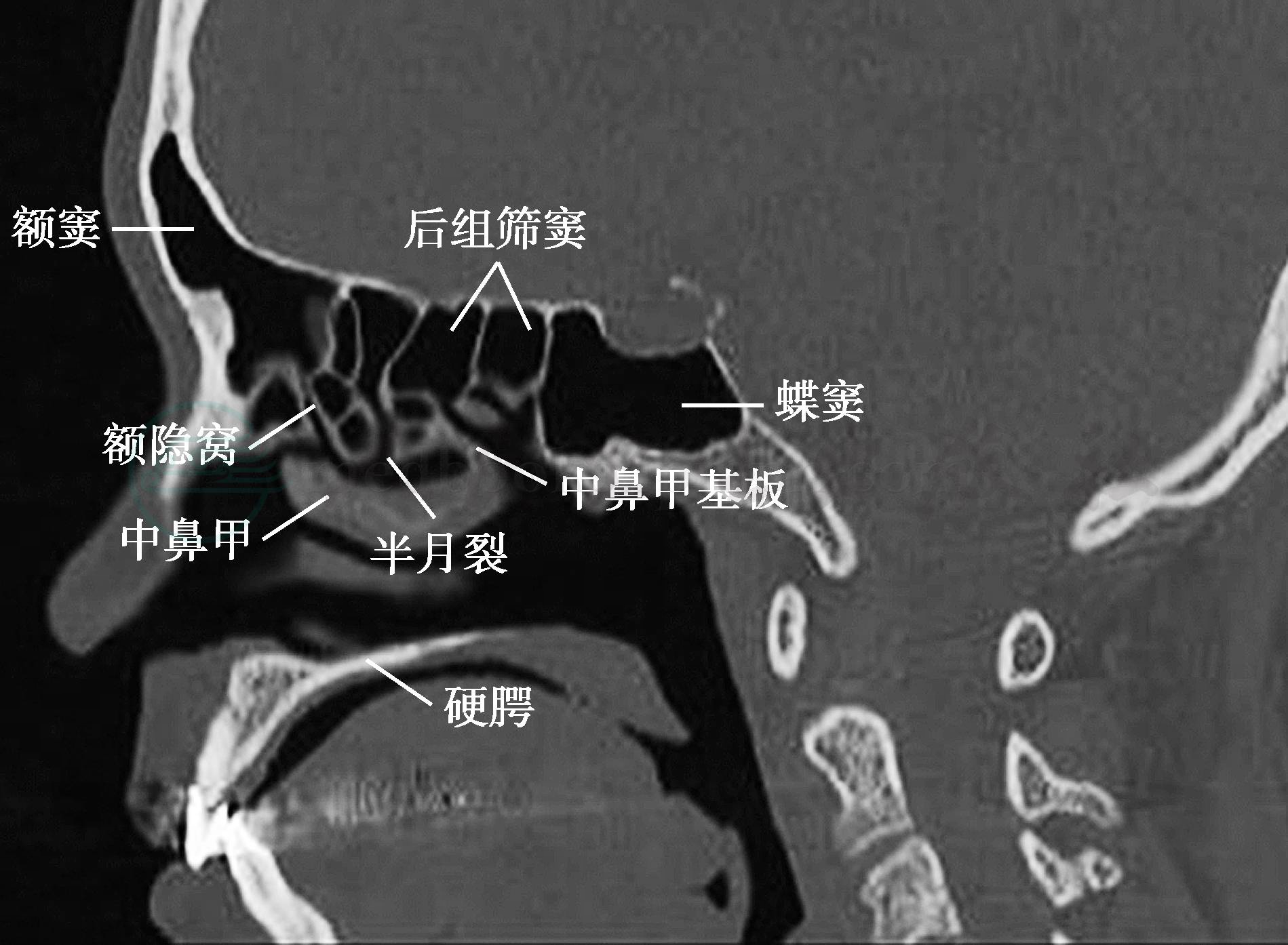

图24 鼻窦CT矢状面——中鼻甲层面

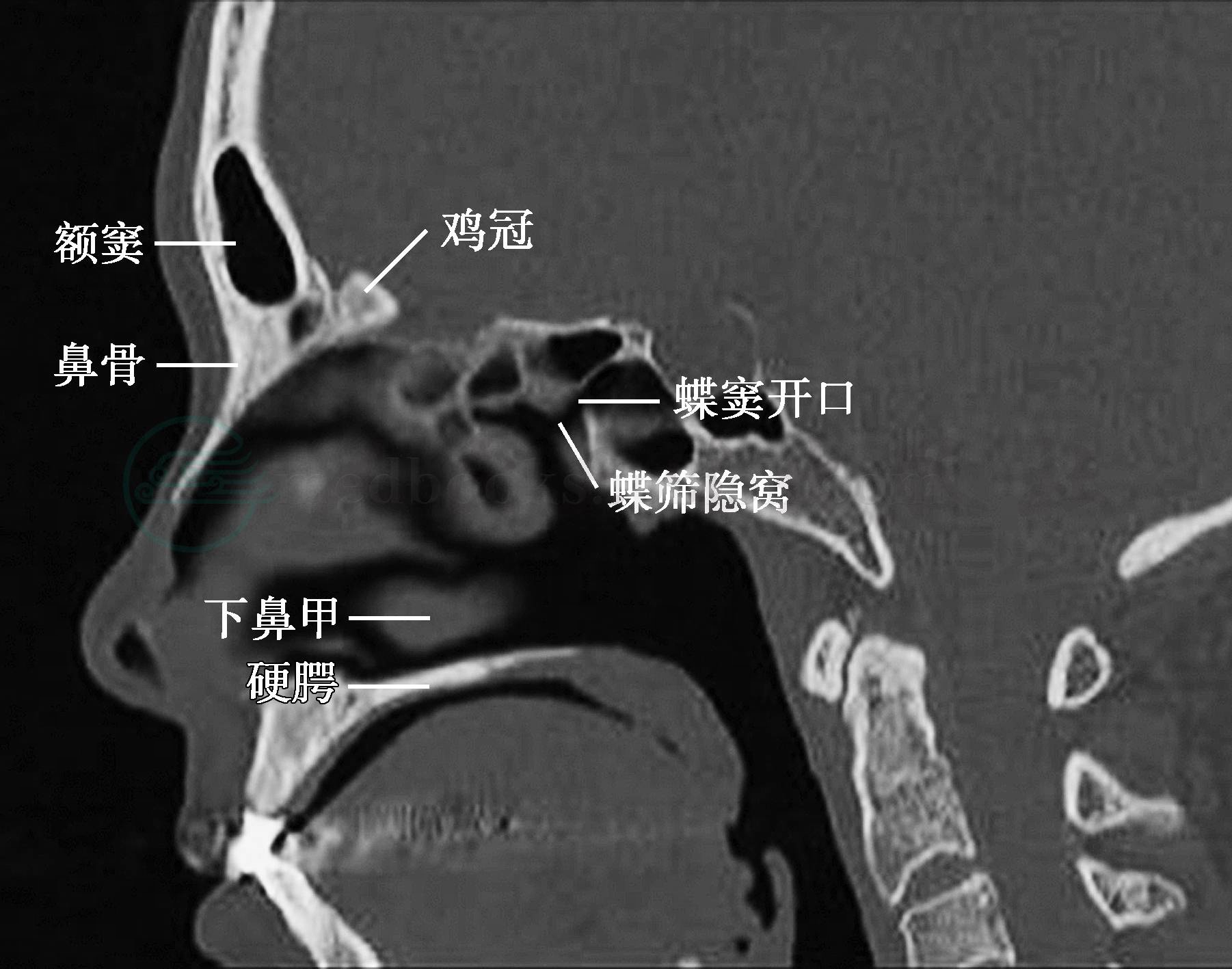

图25 鼻窦CT矢状面——鸡冠层面

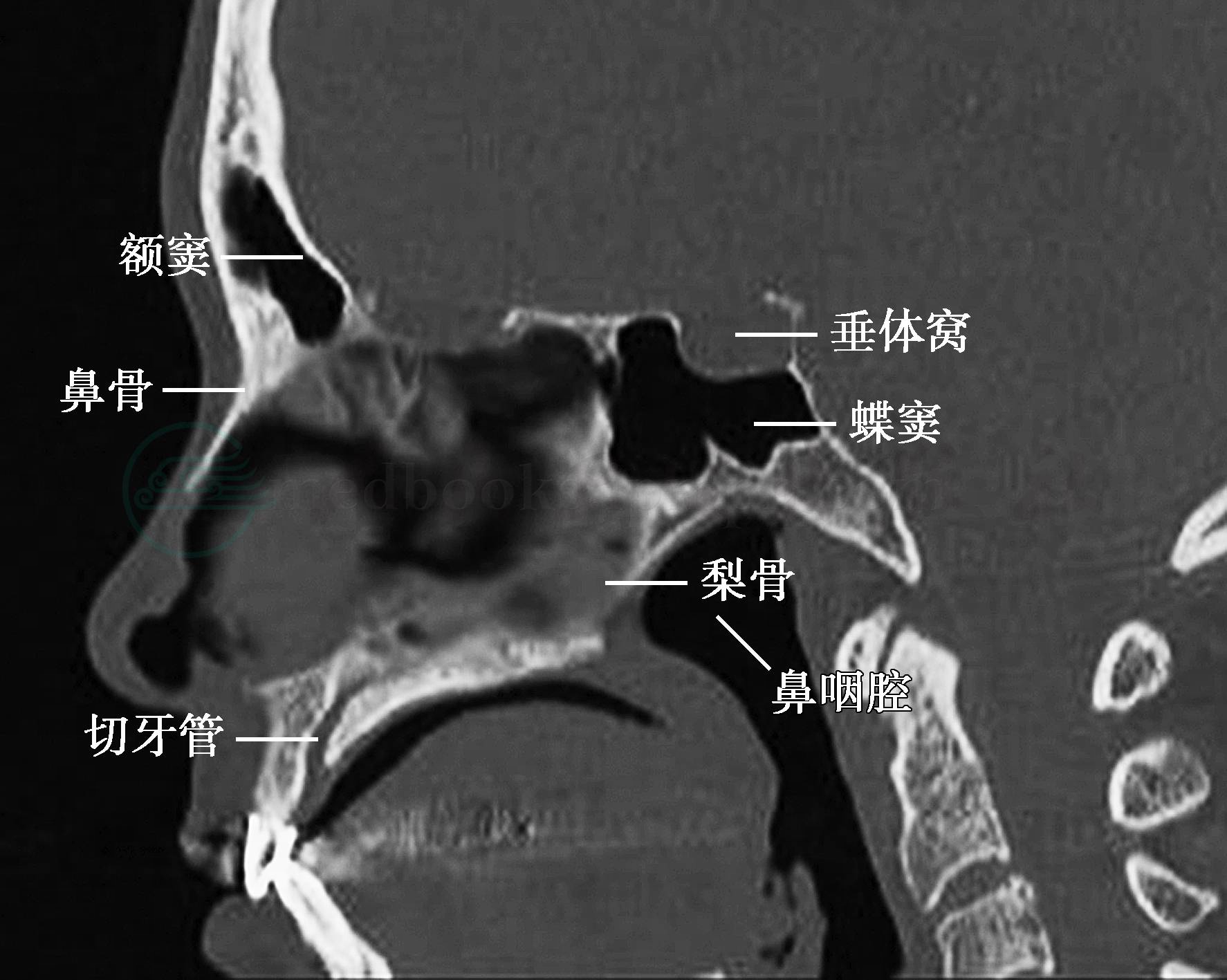

图26 鼻窦CT矢状面——鼻中隔层面(正中矢状面)

3. MRI

软组织对比好,对鼻腔鼻窦软组织病变的范围、颅内及眼眶侵犯的范围显示清楚。

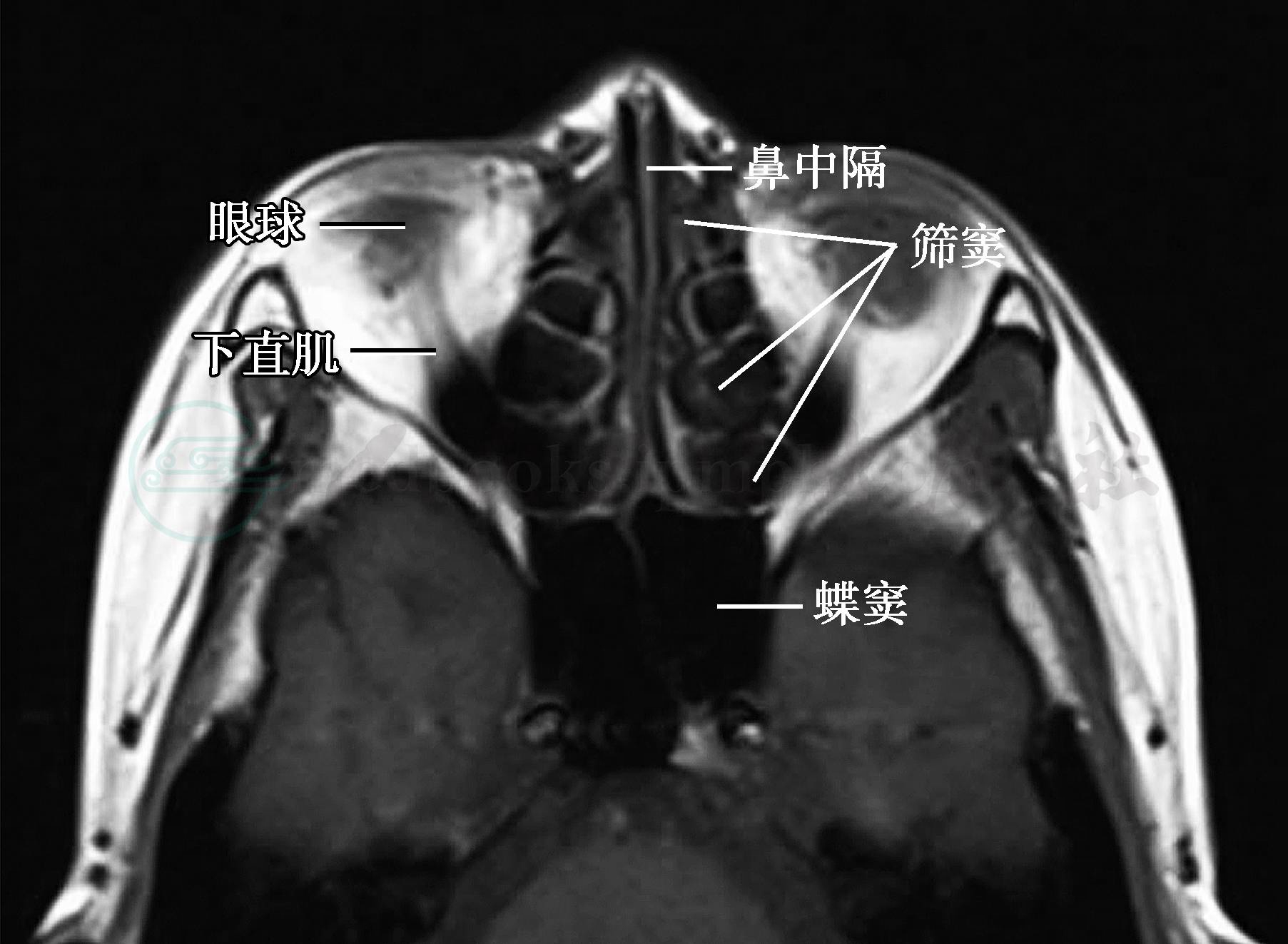

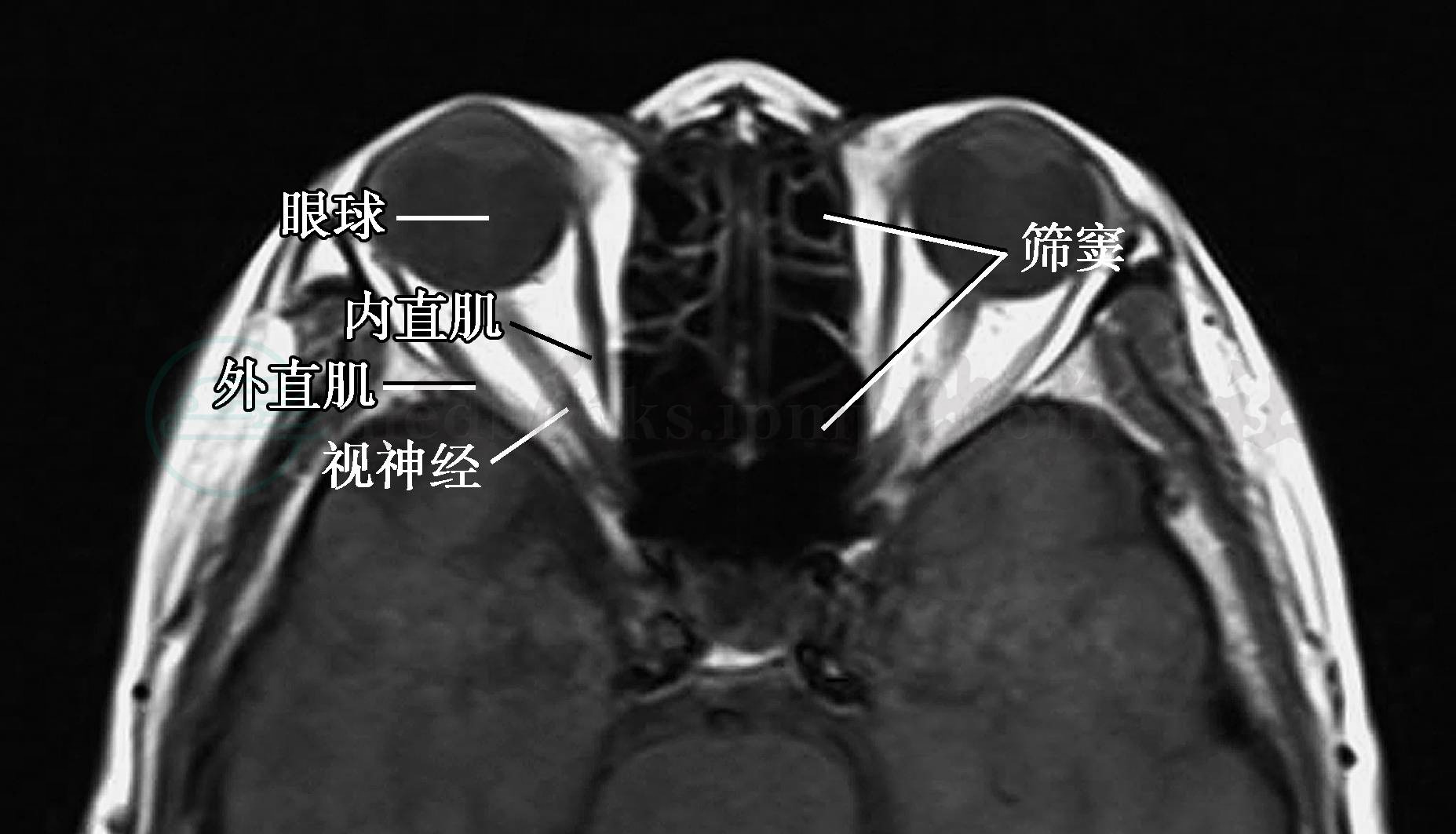

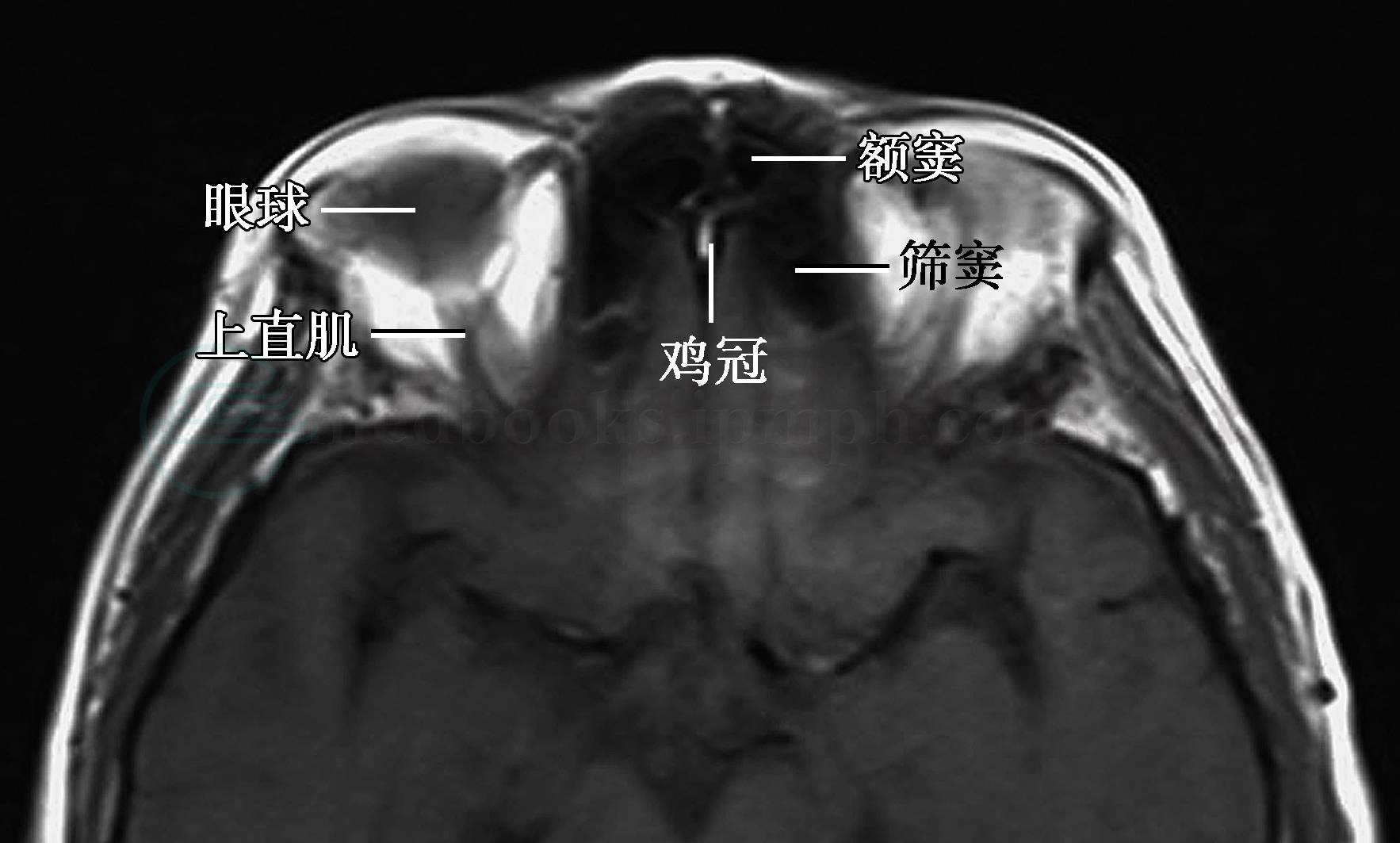

(1)横断位图像:对眶尖、翼腭窝、颞下窝、鼻咽部及相邻解剖结构显示较好(图27~图32)。

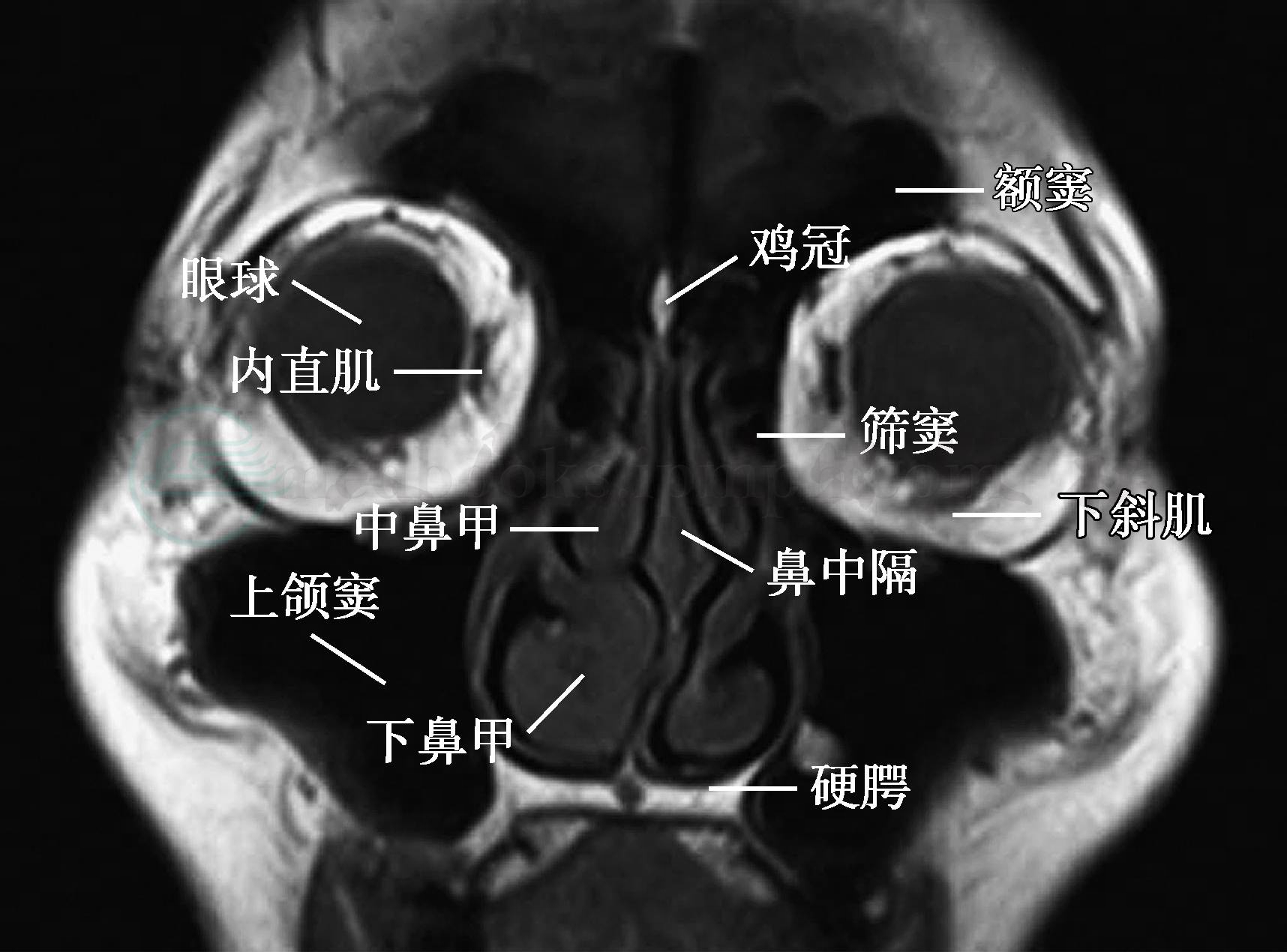

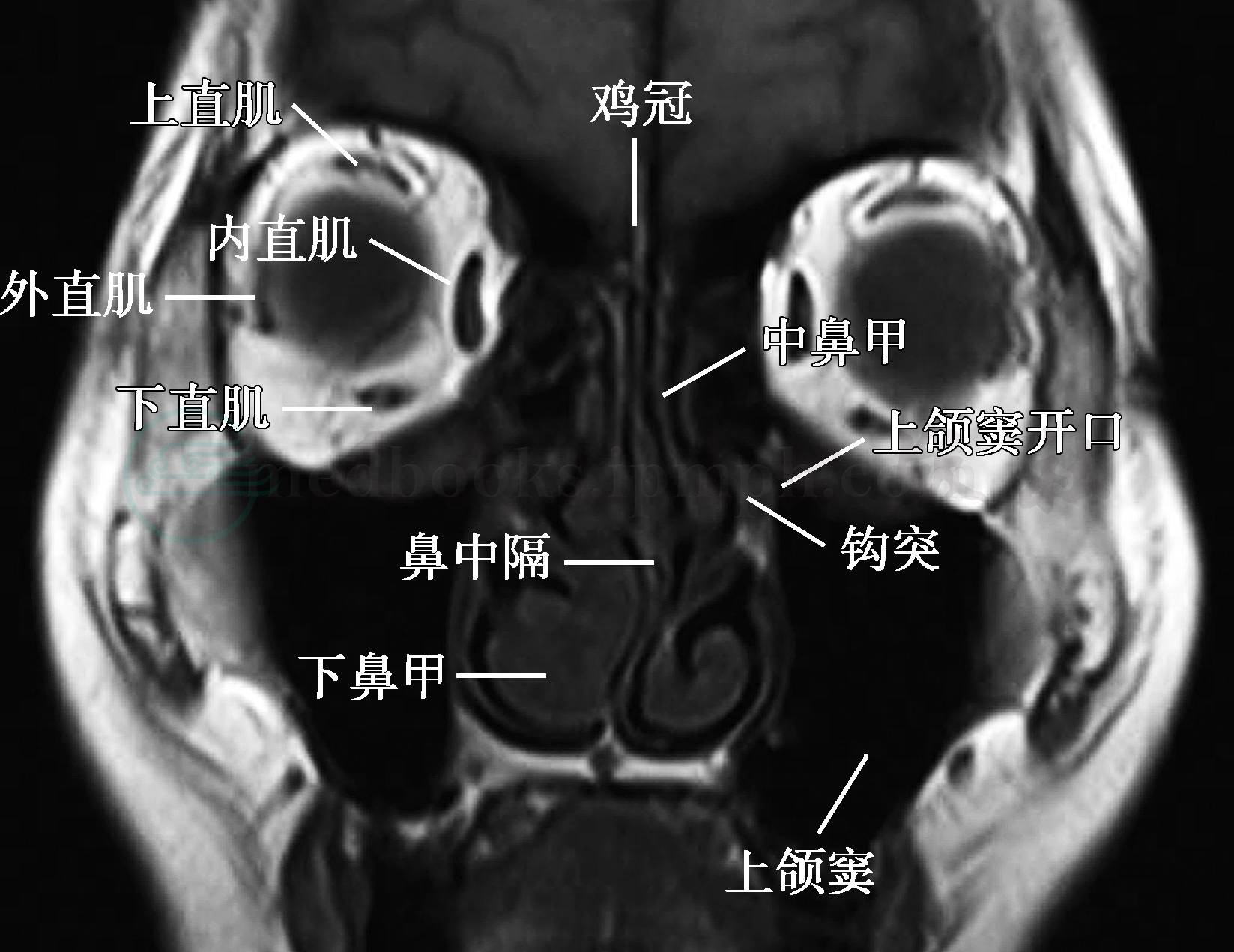

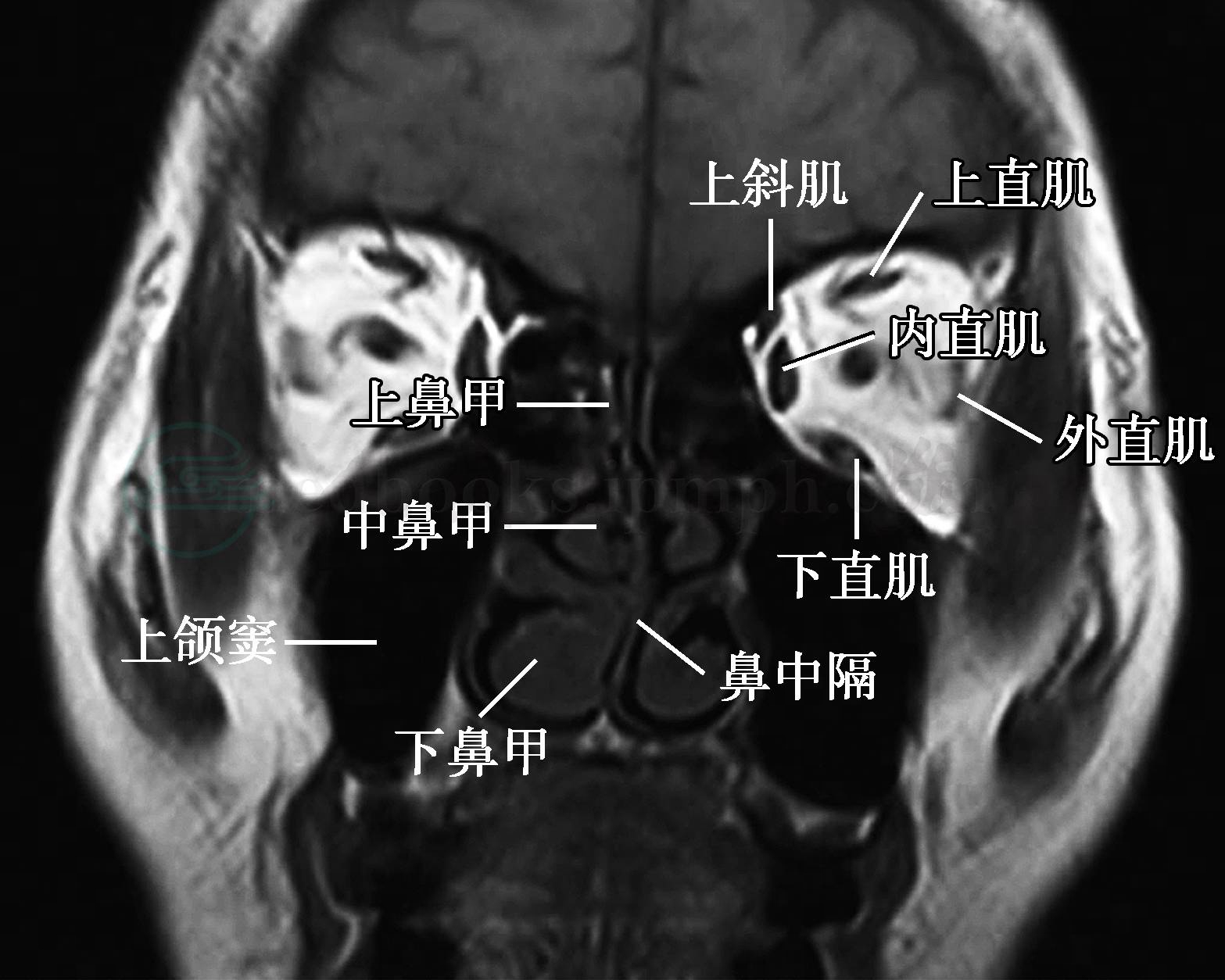

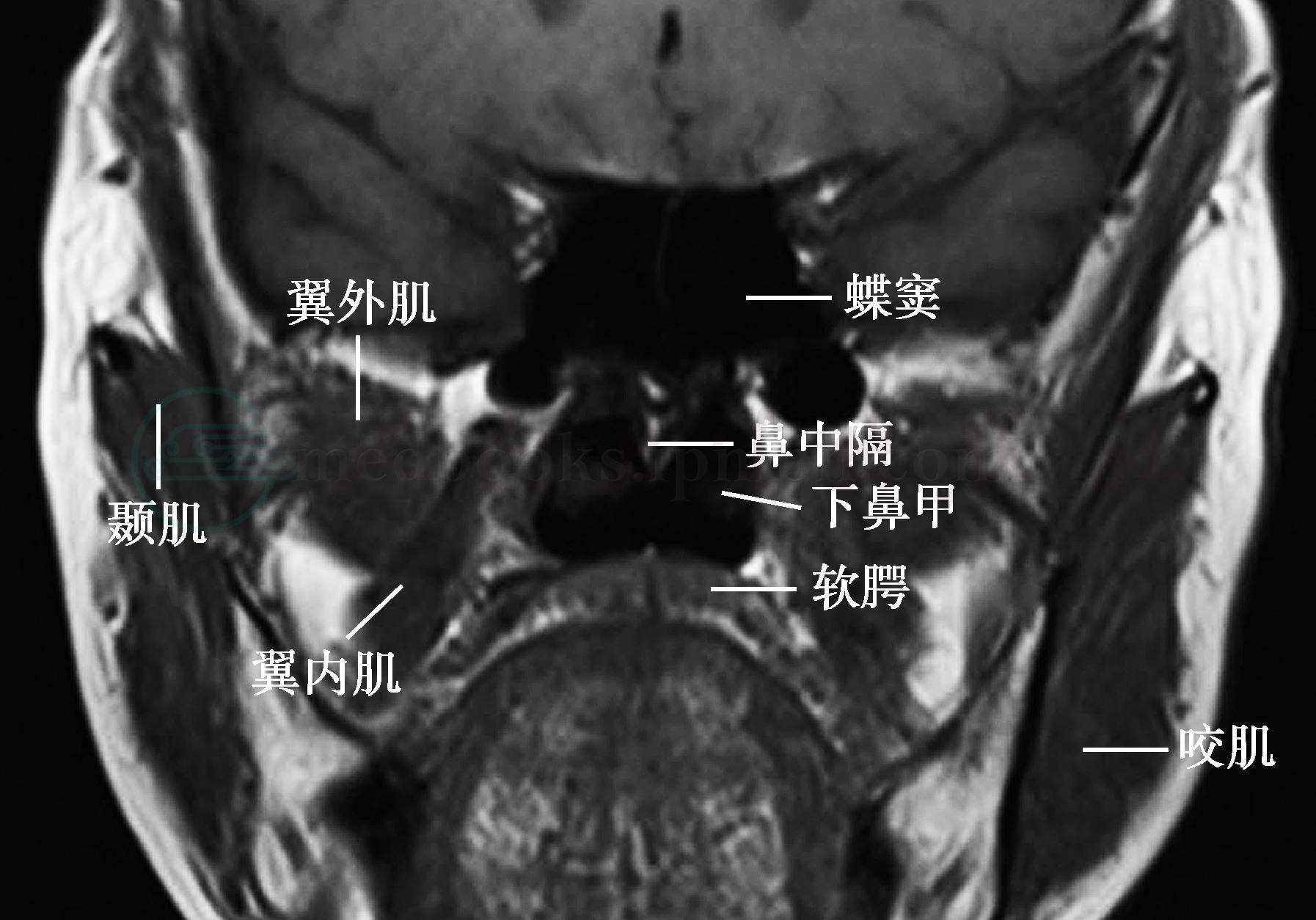

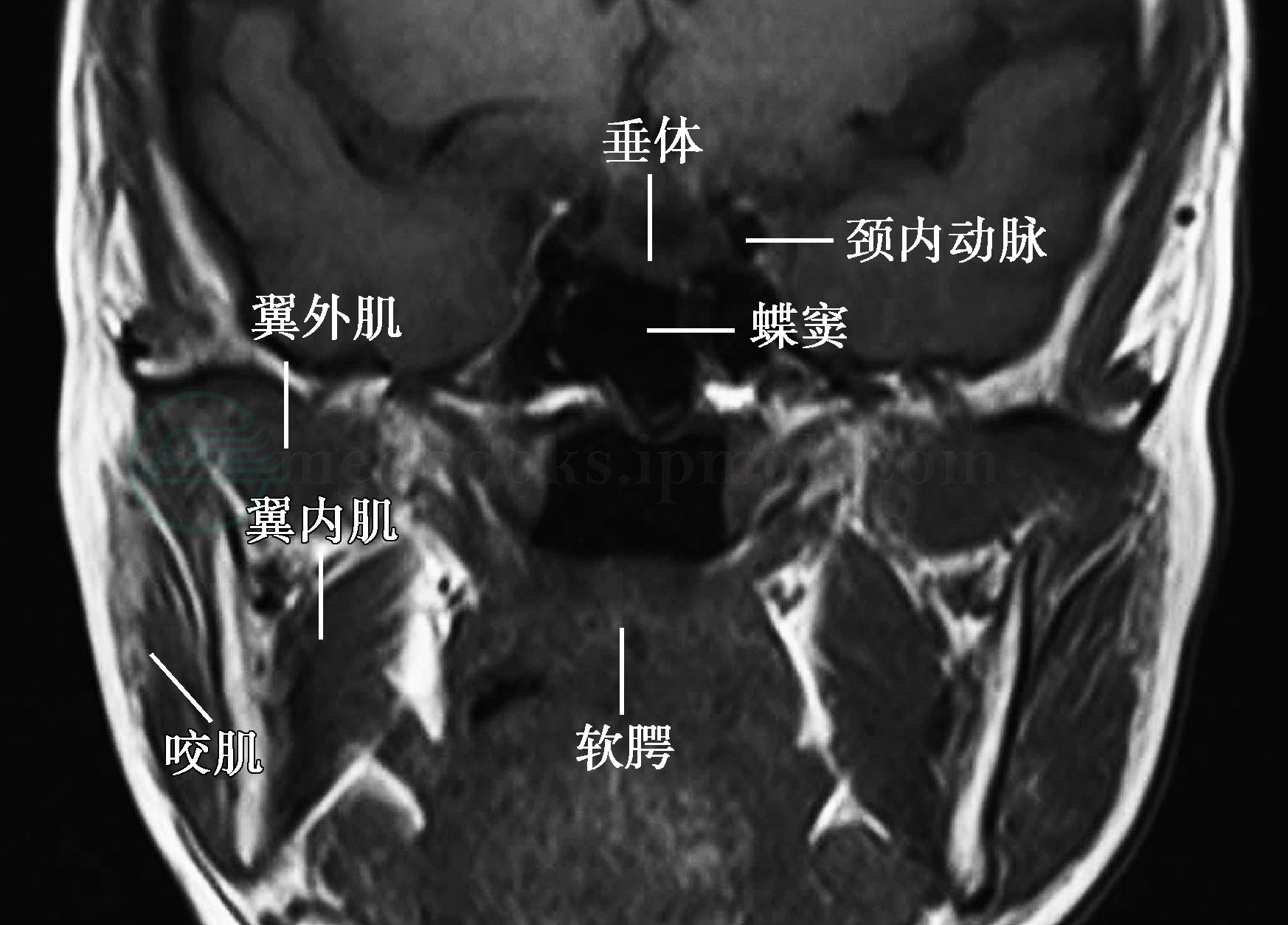

(2)冠状位图像:对眼眶、颅内结构,尤其海绵窦区域、垂体窝区显示良好(图33~图37)。

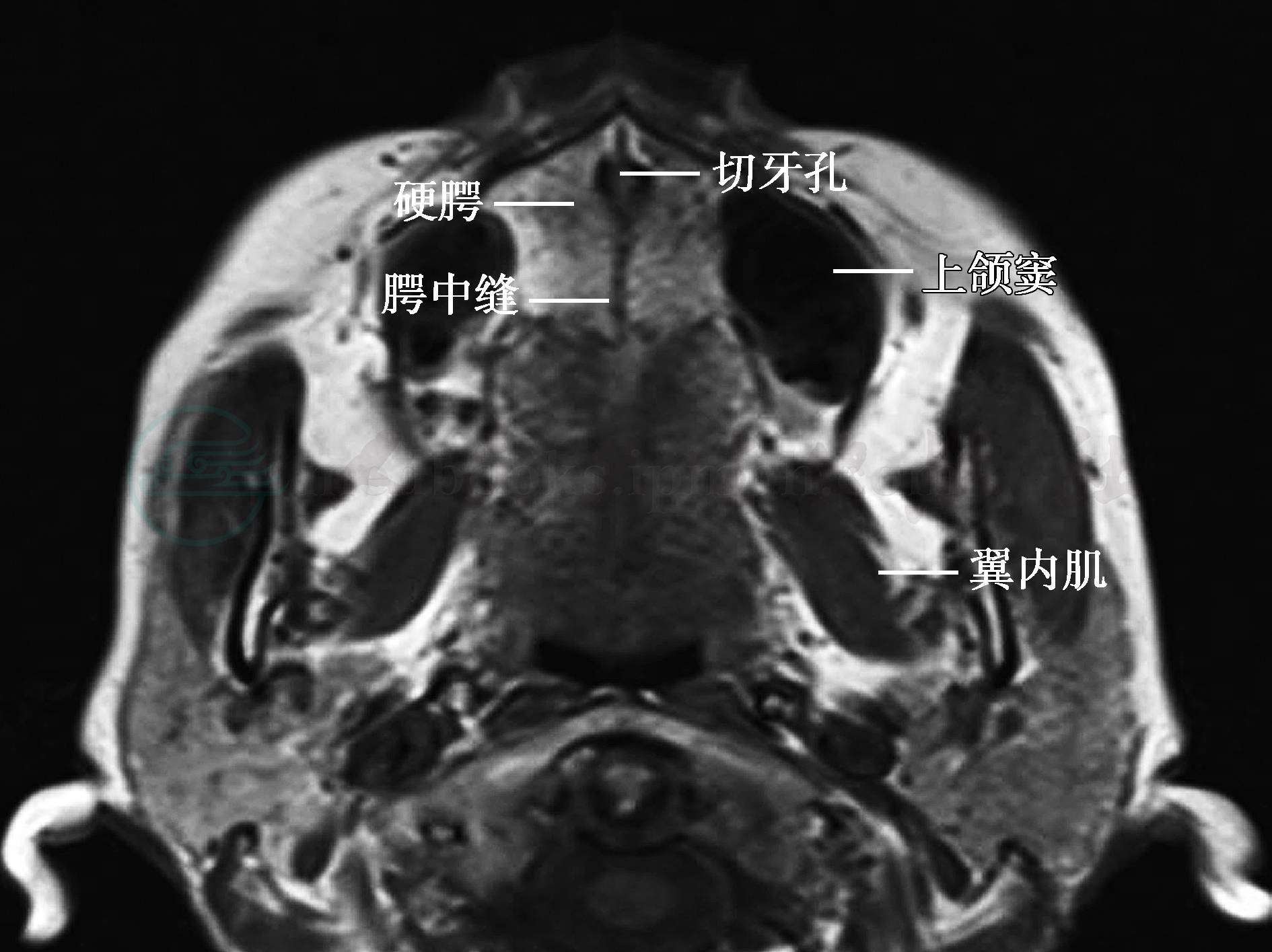

图27 鼻窦MRI横断面T1WI——切牙孔层面

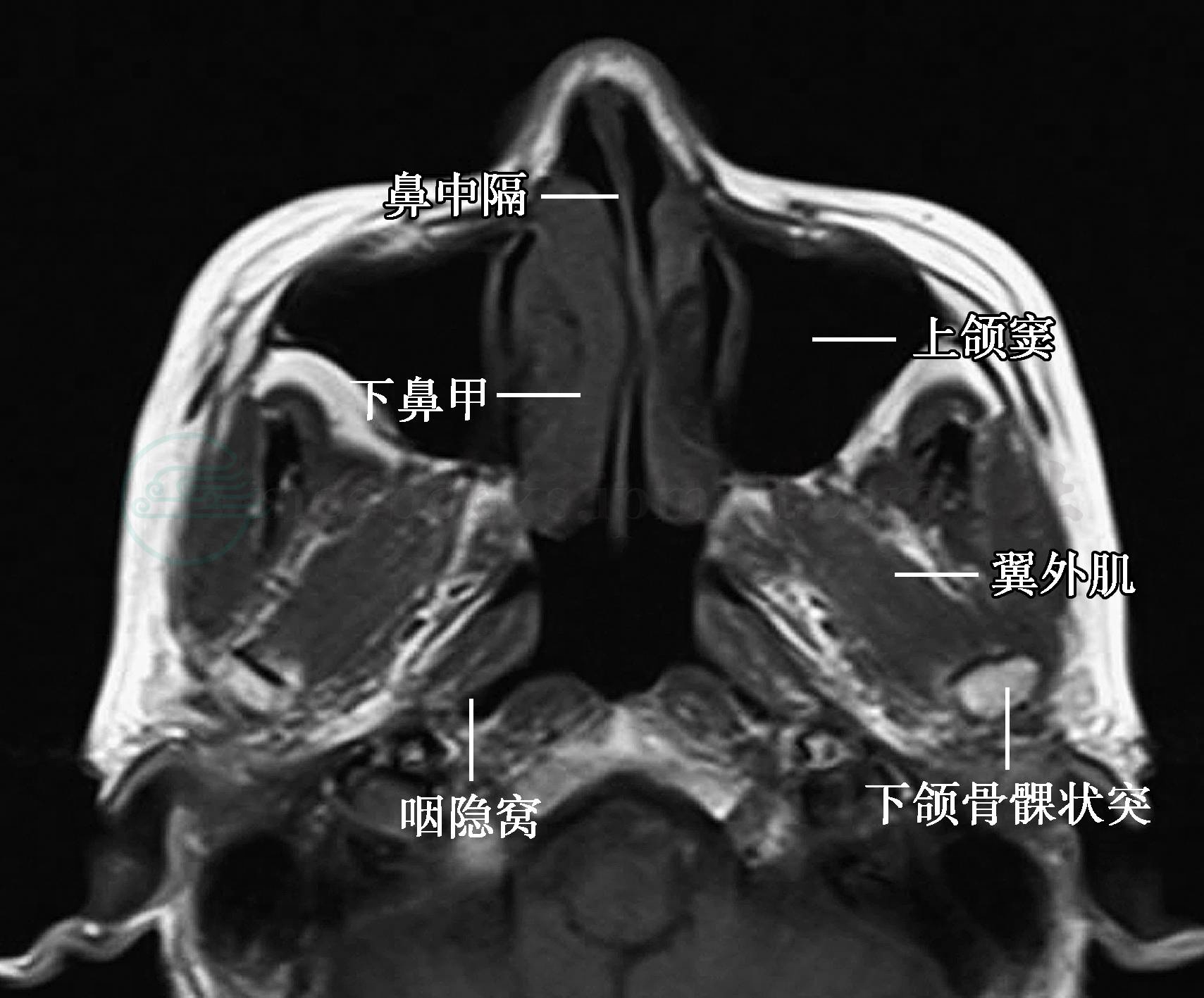

图28 鼻窦MRI横断面T1WI——下鼻甲层面

图29 鼻窦MRI横断面T1WI——中鼻甲层面

图30 鼻窦MRI横断面T1WI——蝶窦层面

图31 鼻窦MRI横断面T1WI——垂体层面

图32 鼻窦MRI横断面T1WI——鸡冠层面

图33 鼻旁窦MRI冠状面T1WI——鸡冠层面

图34 鼻旁窦MRI冠状面T1WI——钩突层面

图35 鼻旁窦MRI冠状面T1WI——上鼻甲层面

图36 鼻旁窦MRI冠状面T1WI——后鼻孔层面

图37 鼻旁窦MRI冠状面T1WI——垂体层面