去看看

去看看

动态心电图(dynamic electrocardiography,DCG)于1949年由美国Holter首创,故又称Holter心电图。是一种可以长时间连续记录并编辑分析人体心脏在活动和安静状态下心电图变化的方法。DCG可连续记录24h心电活动的全过程,包括休息、日常活动和睡眠等不同情况下的心电图资料,能够发现常规心电图不易发现的心律失常和心肌缺血,是临床分析病情、确立诊断、判断疗效重要的客观依据。目前已成为临床心血管领域中非创伤性检查的重要诊断方法之一。

1.评定患者症状(心悸、胸痛、晕厥等)的性质。

2.对发作性心律失常进行定性和定量分析,并对患者心律失常的危险性和预后进行评估。

3.心肌缺血的诊断,并对心肌缺血进行定性和定量分析,尤其可作为发现无症状性心肌缺血的主要检测手段。

4.鉴别冠心病心绞痛的类型,对稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛及变异型心绞痛作出判断。

5.对某些心脏病患者预后进行评价,如心力衰竭、冠心病(心肌梗死后)、原发性心肌病、二尖瓣脱垂、瓣膜病、先心病术后、QT间期延长综合征等。

6.评价抗心律失常药物和抗心肌缺血药物的疗效。

7.选择置入起搏器的适应证,评定起搏器的功能,了解患者症状(心悸、胸闷、晕厥等)是否与起搏器功能异常有关,观察和监测起搏器介导的心律失常。

8.用于流行病学和医学科学的调查和研究。

1.心律失常的定性及定量诊断

对检出偶发性或阵发性心律失常具有极大的优越性。可准确计算某一时间内的同类型的期前收缩的次数,以及长R‐R的出现频率等。

2.晕厥的病因鉴别

在动态心电图监测的过程中,如发生了晕厥或黑、头昏等症状,而实时的心电图上有较长的心脏停搏或严重的快速性心律失常如室速、室颤等为心源性晕厥的诊断提供了直接证据。但在大多数情况下,患者在监测的24甚至48小时内未发生晕厥或有关症状,而对确有心源性晕厥的患者常可发现一些间接的依据,如:①心动过缓及或窦房阻滞、窦性停搏;②有多源室性期前收缩、成对或成串室早及频率极快的短阵室上性心动过速。可检出症状性和无症状性心肌缺血以及冠脉痉挛为主的心肌缺血。

3.心肌缺血的诊断。

4.抗心律失常药物及抗心肌缺血药物的评价及心肌梗死后患者再发梗死及猝死的预测。

5.心脏起搏器功能的检测等。

(一)操作分析人员素质的基本要求

AECG分析报告的质量、准确性及可靠性很大程度取决于报告分析者的素质。因此应十分重视AECG操作分析人员的素质培养和上岗训练。

1.操作分析人员应具备一定的心血管内科临床经验及丰富的心电图专业知识和经验。

2.应熟悉所使用的动态心电图仪的各项技术性能和功能,熟练掌握AECG分析的操作方法。

3.能掌握各种心律失常的心电图表现并能作出正确的分析判断,能通过人机对话方式,对计算机自动分析报告进行检查、判定、修改和编辑,作出诊断报告。

4.应熟悉各种心律失常和ST‐T改变与临床症状、治疗及预后的关系。应根据患者就诊的目的和临床医师的要求,善于观察和捕捉有价值的动态心电图变化,为临床诊断提供有价值的心电信息。

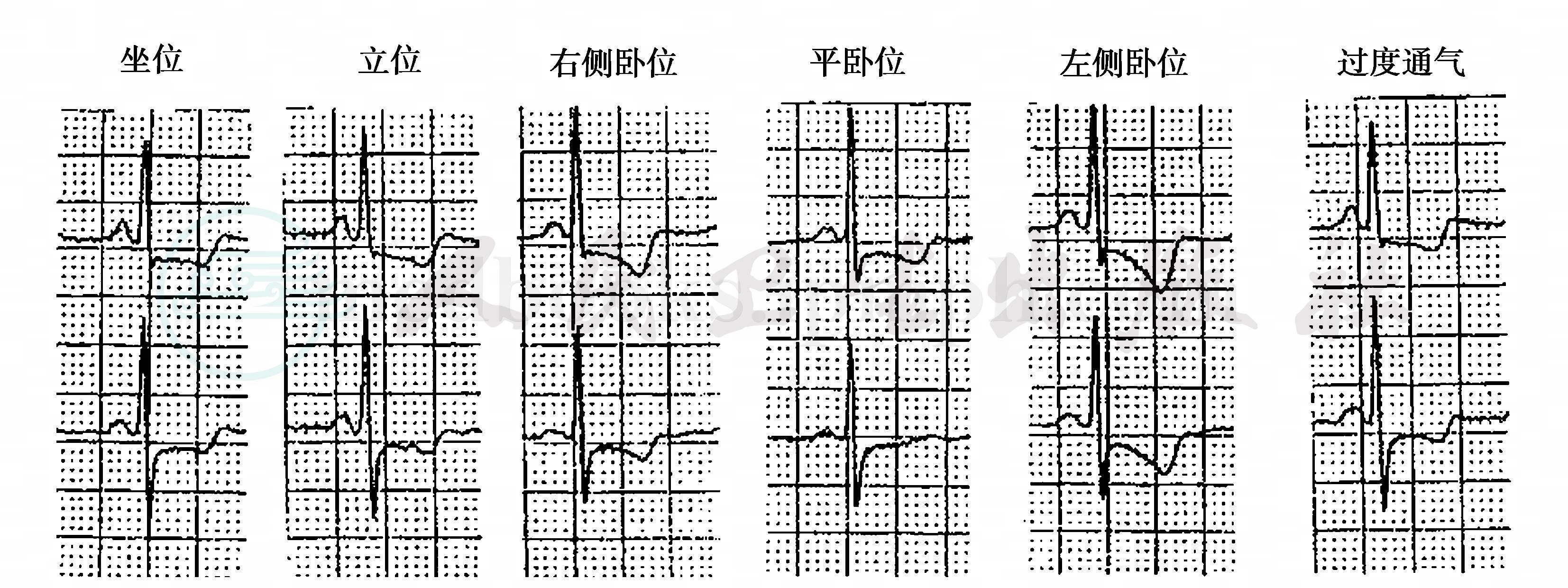

2001年ACC/AHA发表了关于从事心电图和动态心电图职业人员应具备的临床能力的指南。指南认为动态心电图是临床心电图学的一部分,因此对适合从事动态心电图工作的能力的判断标准与心电图相同。然而,动态心电图的检测技术和知识有其特殊之处,操作人员还需要具备额外的知识和技能。指南要求从事AECG工作的职业人员应具备的基本知识和技能包括:心电专业的基础知识(心电图知识);起搏器的基本知识;熟悉一般公认的AECG诊断标准;熟悉技术原因或生理活动变化(体位、呼吸、自主神经)对解释AECG的影响;熟悉AECG在检测心律失常及心肌缺血方面可能出现假阳性或假阴性表现的常见原因。图9‐3显示在动态心电图记录中不同的体位及过度通气可引起ST‐T变化。

图9‐3 动态心电图记录中不同的体位及过度通气引起ST‐T变化

(二)伪差的辨识

由于AECG长时间(24~72小时)记录患者日常活动状态下的心电图,加上操作步骤较多,仪器结构复杂,疏忽任何一个环节均可导致AECG记录出现伪差,并对心电图分析和诊断造成一定困难。因此,应力求减少AECG伪差,并善于辨识伪差是AECG检查分析的重要内容。

AECG常见的伪差及原因:

1.基线漂移

常见于电极与皮肤接触不良,电极导电胶干涸,呼吸运动,皮肤紧张等。

2.伪心律失常

以伪室性期前收缩多见,偶见伪室性心动过速或伪房室阻滞、窦性停搏等。其原因多为电极黏附不佳,导联线或连接电缆断裂或似断非断,受检者活动过大,静电干扰,磁带不洁,电池容量不足。磁带记录仪转速故障还引起伪房性心动过速或伪房性期前收缩。

3.非心律失常伪差

以低电压和波形失真常见,多见于电极安置不佳、安置部位偏移;电极质量差、电池容量不足、记录仪或回放系统故障等;如果磁带消磁不良或未消磁处理,还会出现假性交替性心电图。

4.伪ST‐T改变

这是AECG常见伪差之一,患者剧烈运动、体位突然改变、静电干扰、仪器频响不合要求等,均可产生这种改变,并对诊断有较大影响,应仔细分析判断。

伪差的鉴别方法有:注意生活日志,回放分析时,对可疑伪差,应对照日志记载的活动、运动、体位改变和症状等内容进行判断。注意比较两个或三个通道的记录,如果可疑的伪差仅发生于1个通道上,而同步记录的另一通道心电图仍然保持常态,则可认为是伪差。但有时伪差亦可同时发生在两个或者三个通道上,应仔细分析鉴别(图9‐4)。观察波形及前后的变化,若可疑伪差的P‐QRS‐T间期明显变窄或增宽,而其前后的心电波形正常,则可认为是伪差。正常QRS波形后的P‐QRS‐T成比例地变窄,常是由于电池容量不足或磁带记录仪故障使磁带转速改变所致。

图9‐4

上图AECG同步三通道记录均显示短阵成串“宽大畸形QRS波”,易误认为“尖端扭转型室速”,检查患者生活日志,相应时间无任何症状。仔细分析可以发现落在伪室速中的正常R波尖峰,且RR间期与“室速”前后正常的RR间期相等,据此可以识别出上图“室速”为伪差。下图为同一人同日另一段AECG记录,“室速”仅出现在某一通道,证实上图的“室速”系导联线接触不良震动产生

(三)分析报告

分析报告前需仔细阅读患者的生活日志和临床医师申请AECG的目的,以提高AECG分析的准确率。目前,AECG均采用计算机分析处理,并可打印各种表格、趋势图、直方图、浏览图、异常心电图片段等。鉴于AECG变化的复杂性和目前计算机自动分析技术的限制,AECG计算机分析结果可能包含不少误判和漏判情况,特别是AECG记录有较大的干扰或患者有较复杂的心律失常更是如此。因此,操作人员必须对计算机结果进行回顾分析,并对计算机分析出现的错误和遗漏的诊断进行修正和补充,以获得正确的分析报告。

AECG分析报告应包括以下主要内容:

1.监测期间的基本节律,24小时心搏总数,平均心率,最高与最低心率及发生的时间。

2.各种心律失常的类型,快速性和(或)缓慢性心律失常,异常心搏总数,发生频度,持续时间,形态特征及心律失常与症状、日常活动和昼夜的关系等。

3.监测导联ST段改变的形态、程度、持续时间和频度,ST段异常改变与心率变化及症状的关系。

4.应选择和打印有代表性的正常和异常(各种不同类型心律失常,ST‐T改变,QT间期异常等)的实时心电图片段,作为AECG诊断报告的依据。

如为起搏器患者,报告中还应包括起搏器功能的评价和分析。

分析报告最后应作出此次AECG监测的诊断结论。

目前AECG报告的格式尚无统一标准,图9‐5提供的AECG报告单仅供参考。

华中科技大学同济医学院附属同济医院动态心电图监测报告

图9‐5 动态心电图检查结果报告单示例

嘱患者按时返回检查室,在取下导联线之前应注意观察以下情况:记录器与导联线插头有无脱开。电极有无脱落及电极与导联线有无脱开。磁带有无缠绕或折叠于主运转轴或压带轮,或磁带并未转完但已停转。闪光卡记录器指示灯是否仍显示在正常工作。如出现上述异常情况,操作人员应在生活日志上详细注明,以便在回放分析时能了解和判断AECG上出现伪差的原因。