去看看

去看看

尽管数字式X线摄片成像已成为常规检查,但随着CT及MRI检查技术普及和迅猛发展,胸部X线检查日趋减少,其临床价值有限,由于精准医疗要求,已逐步被新技术所取代。胸部X线检查仍是发现胸部病变最常使用和便捷的技术,即使不能对病变做出决定性诊断,它也是进一步做其他影像学检查的基础。由于其同时包括较大范围的胸部结构,价格低廉,迄今仍是许多胸部疾病复查、观察病变变化的首选快捷方法。

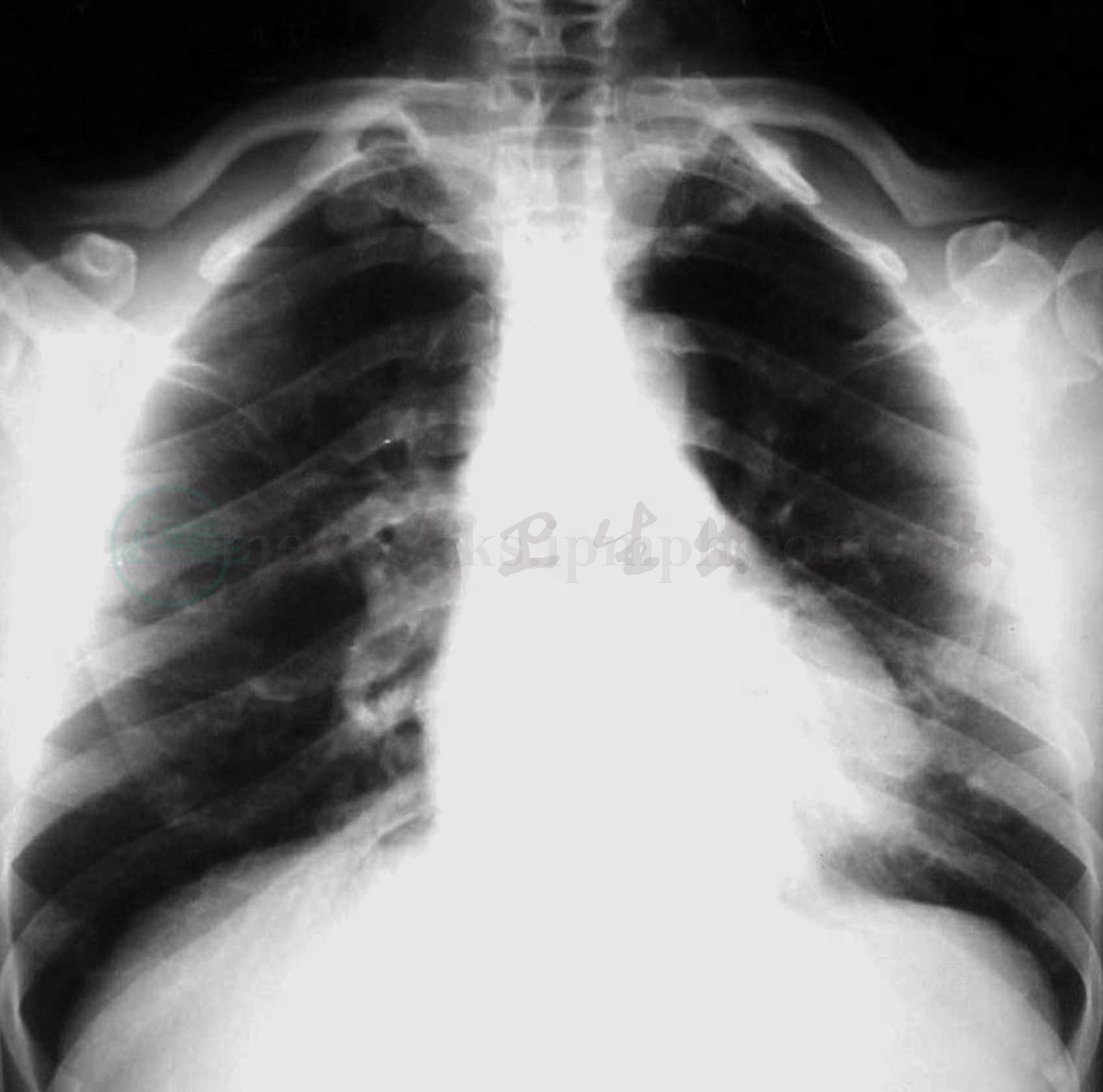

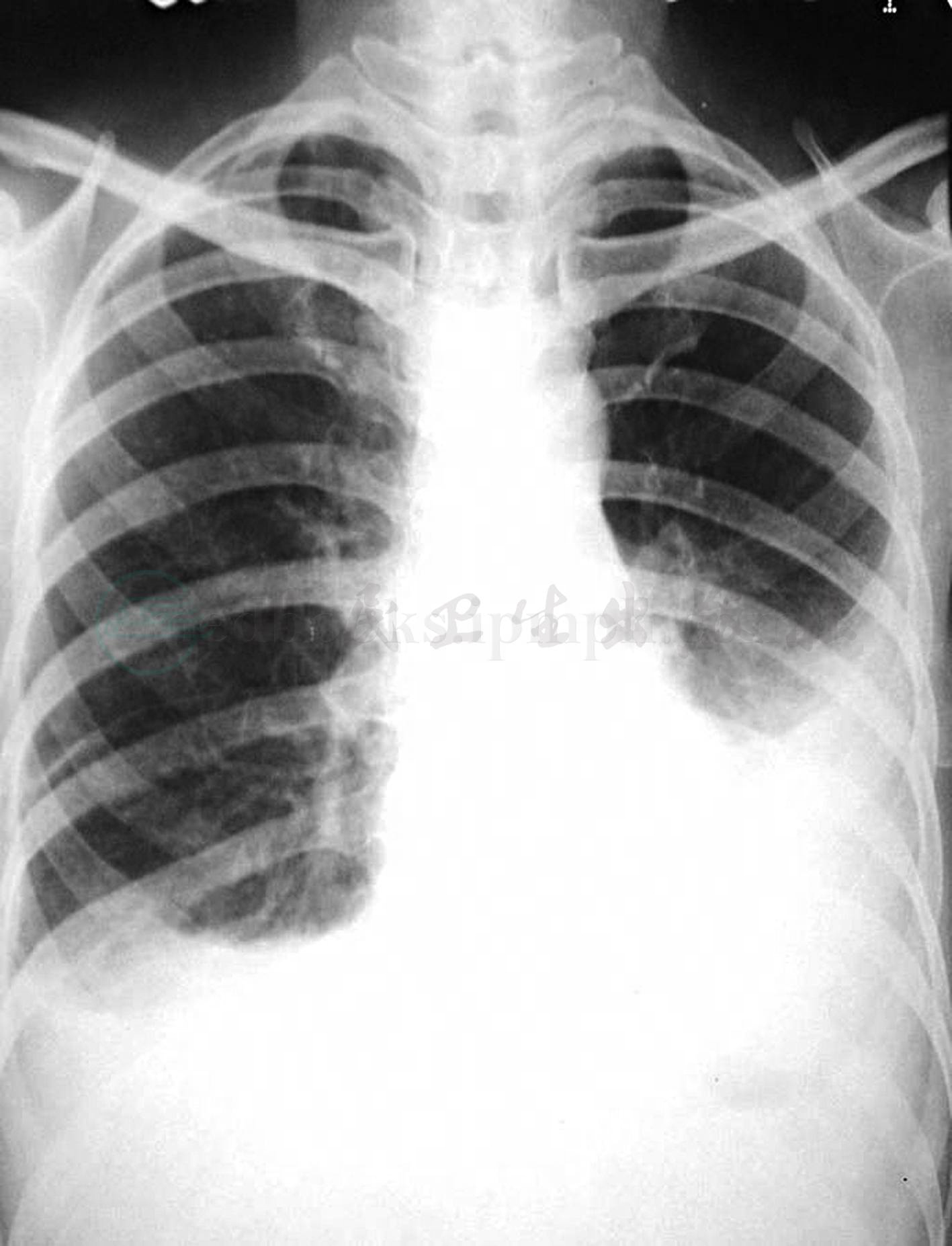

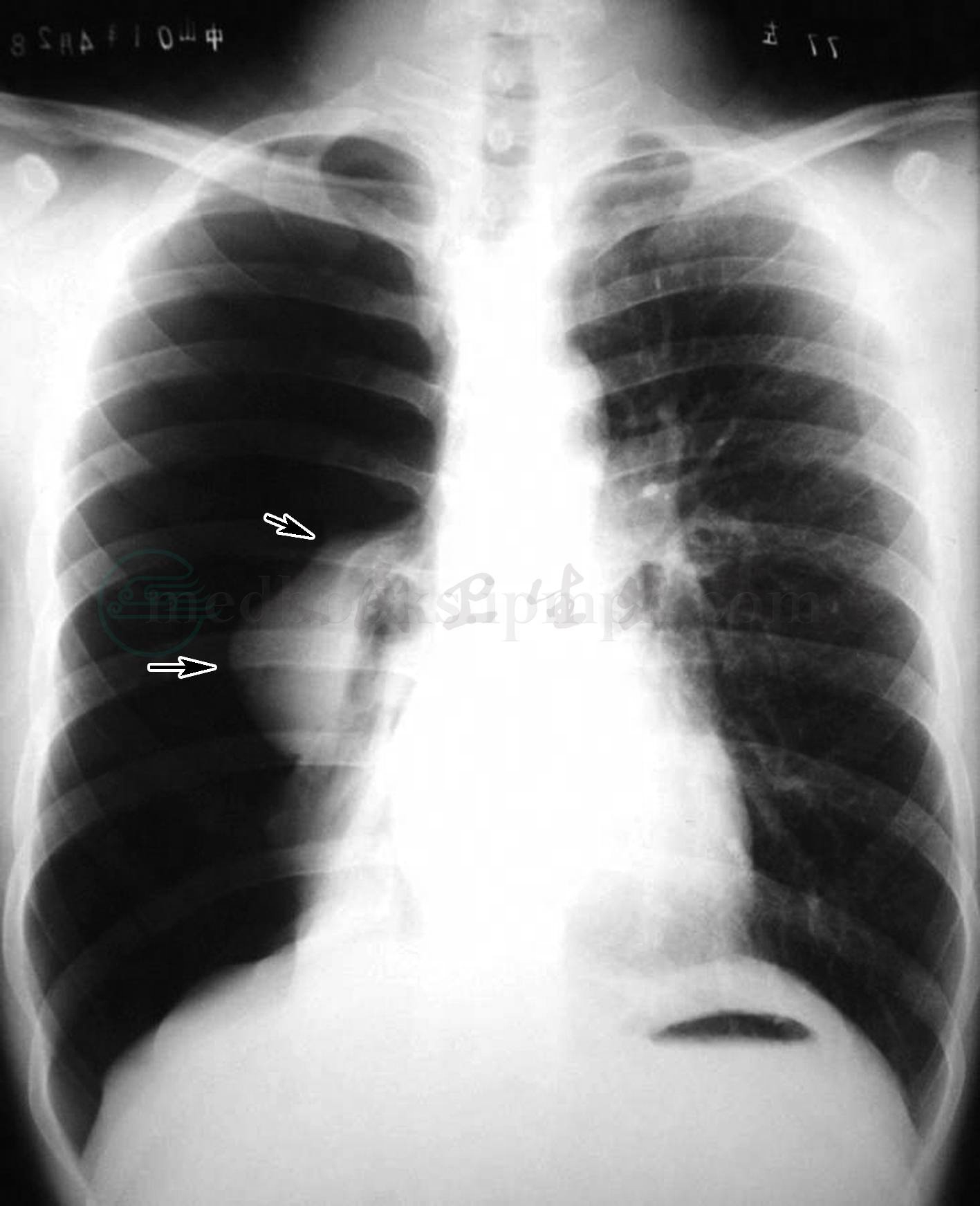

胸部的常规摄片位置为后前位,指X线从患者后方即背部进入,从前方射出。这样的位置可使位于前方的心脏影扩大较少,增加肺野的能见范围。在一张质量优良的胸片上,应能清晰地看到第1~4胸椎(图1)。另一常用摄片位置为侧位,即左侧位和右侧位。观察胸部右面病变,右胸应靠近X线,称右侧位;观察左胸病变则取左侧位。纵隔病变时,可任意选用一种侧位。尚有一种特殊位置,称前弓位,患者直立,身体后仰,肩背部靠近X线(图2)。这一位置有利于显示肺尖部病变,排除锁骨及第一肋骨的重叠;此外,还适用于检查右肺中叶,有助于显示中叶不张等病变。

图1 后前位

图2 前弓位

1. 健康查体,早期发现症状不明显的疾病。

2. 明确病变部位、性质和范围,有利于胸部疾病诊断。

1. 婴幼儿、孕妇 (尤其怀孕初期3个月内),应谨慎接受X线胸片检查,儿童期使用尽可能低的照射剂量和次数,并注意晶状体、甲状腺和性腺等敏感组织器官的防护。

2. 除检查者外,其他人员不宜在检查室内久留。

3. 检查前,摘去项链等饰品,避免穿有金属配件的衣物。

4. 口袋内去除硬币、手机。

5. 检查过程中配合医 (技)师的指挥,学会屏气,避免影响检查效果。

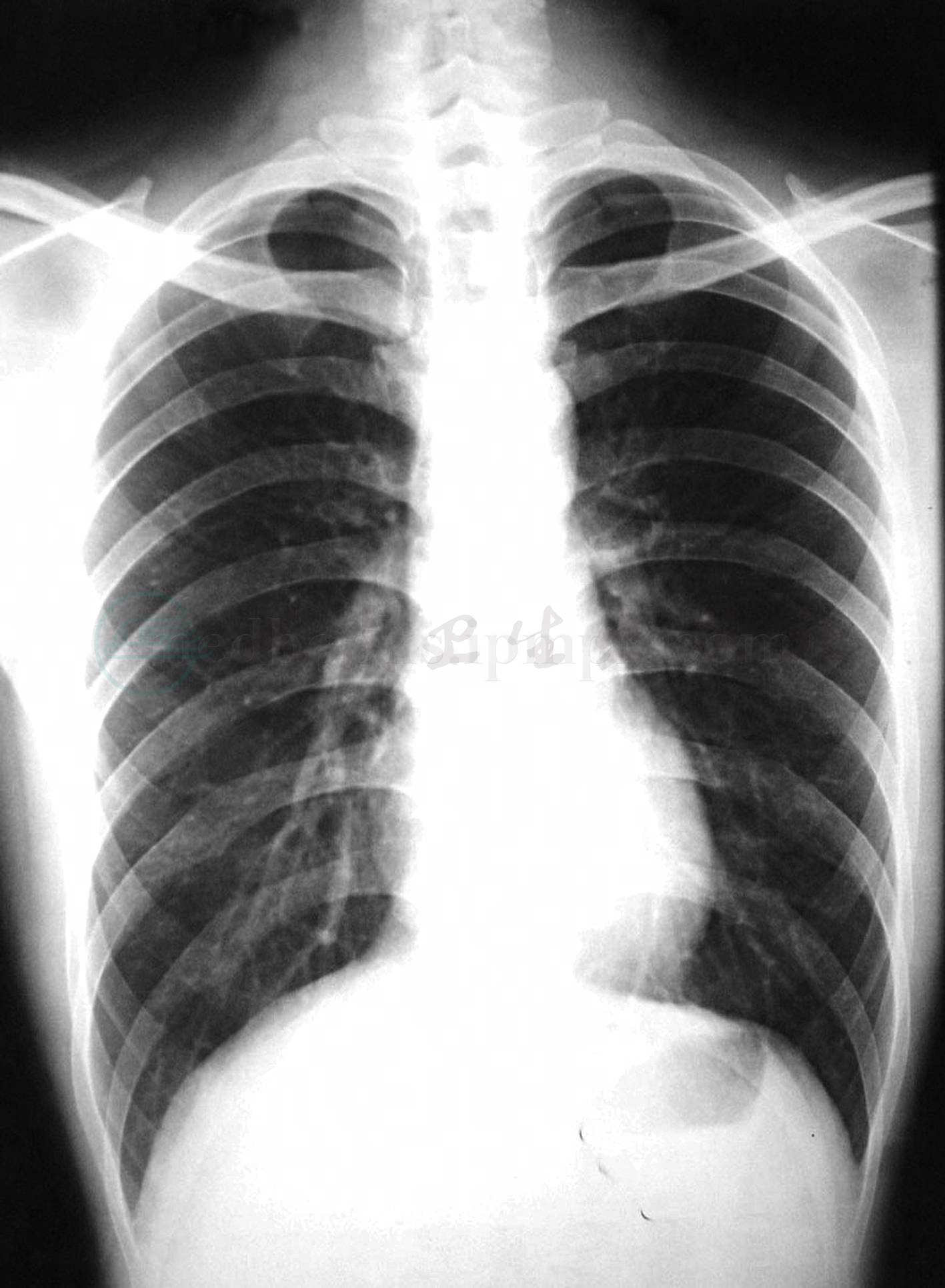

正常胸部X线表现见图3。

图3 正常胸部平片

双肺透亮度正常,肺纹理清晰,肺门不大,膈肌光滑,肋膈角锐利,心影大小及形态正常

(1)胸廓:含软组织和骨组织,前者包括胸锁乳突肌、胸大肌、乳房等,后者有肋骨、锁骨、肩胛骨、胸骨和胸椎。

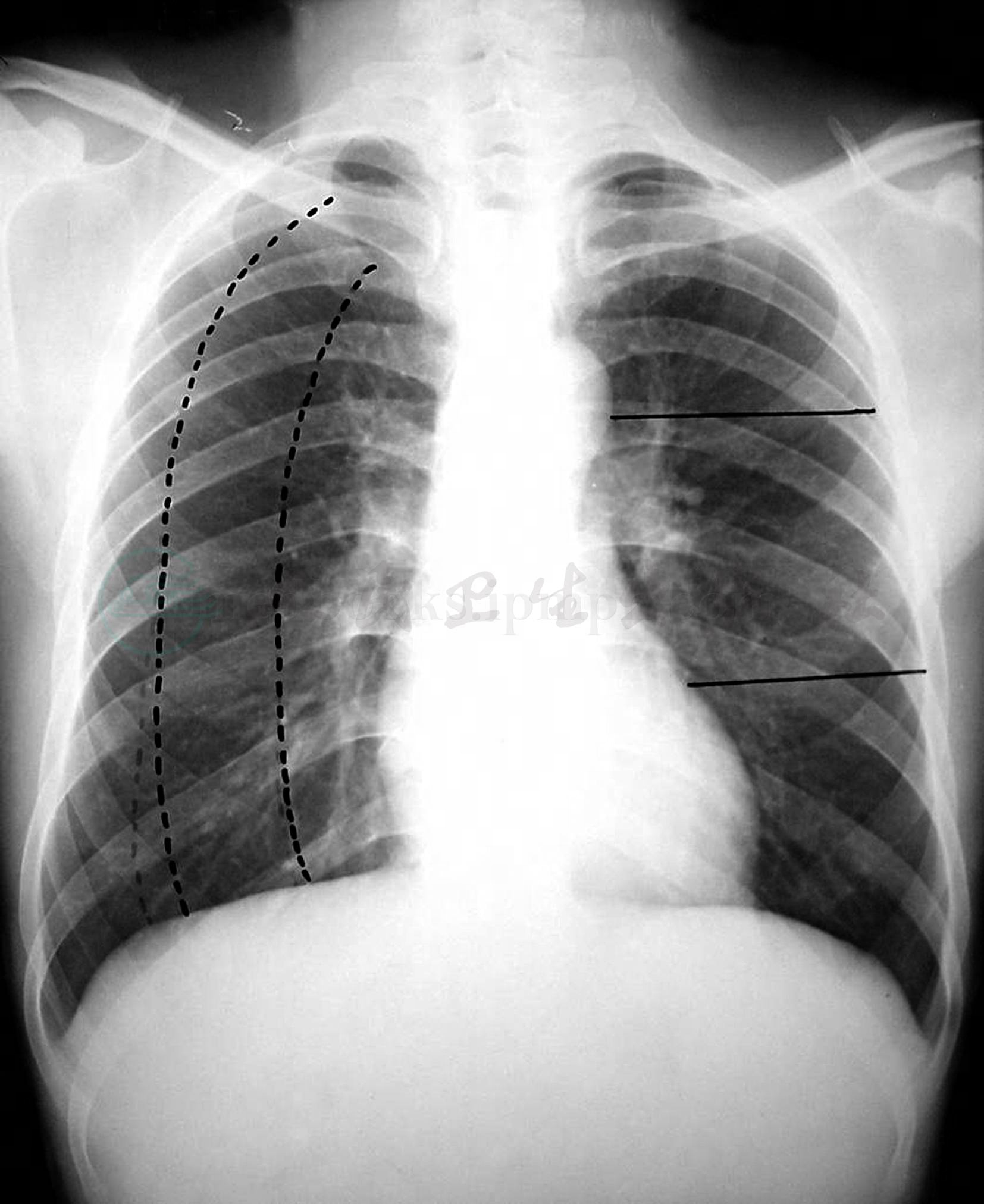

(2)肺:胸片上两肺所表现的均匀透明区域称肺野,为便于标记病变部位,将肺野分为上、中、下野及内、中、外带(图4);肺叶由叶间胸膜分隔而成,右肺分上、中、下三个肺叶,左肺分上、下两个肺叶,肺叶是解剖单位,与肺野是两个不同的概念(图5);肺纹理由肺动脉、肺静脉分支构成,表现为密度均匀、边界清楚、自肺门向外呈放射状分布的树枝状阴影;肺门由肺动脉和肺静脉主支构成,表现为密度均匀、边界清楚的致密影,右肺门呈竖“八”字状,左肺门呈逗点状。

图4 肺野的划分

肺野横向的划分:分别在第2、第4肋骨前端下缘作一水平线,将肺部分为上、中、下三野;肺野纵向的划分:分别将两侧肺野纵行分为三等分,从而将肺部分为内、中、外三带

图5 肺叶的划分

右肺以横裂、斜裂为界分上、中、下三叶;左肺以斜裂为界分上、下两叶横裂:正位片上表现为从腋部第6肋骨水平向内止于肺门外1cm处的水平线状致密影;斜裂:侧位片上表现为自后上(第4、5胸椎水平)斜向前下方的线状致密阴影,横裂起自斜裂中点,向前水平走行达前胸壁右上叶位于右肺前上部,上缘达肺尖,下缘以横裂与中叶分隔,后缘以斜裂与下叶分界;中叶位于右肺前下部,上缘以横裂与上叶分界,下缘以斜裂与下叶分界;下叶位于右肺后下部,以斜裂与上叶及中叶分界。左肺分两叶,上叶位于左肺前上部,以斜裂与下叶分界;下叶位于左肺的后下部

(3)气管和支气管:两者呈管状透明区,边界清楚,支气管分支在胸片上不能显示。

(4)纵隔:指两肺之间、胸廓入口以下、膈肌以上的各种组织和器官,表现为中等密度阴影。主要包括心脏、大血管、气管、支气管、食管、淋巴组织、神经、脂肪及胸腺等。

(5)膈肌:呈圆顶状位于胸、腹之间,膈影内高外低,边界光滑,与侧胸壁相交形成肋膈角,与心脏相交形成心膈角。

(6)胸膜:胸片上一般不显示,当胸膜折返处与X线平行时,显示线状致密影。

胸部的基本病变包括气管、支气管、肺及胸膜的病变。气管、支气管的改变主要是支气管的阻塞,X线平片主要显示肺内的继发改变,常表现为肺气肿或肺不张。肺部病变包括炎症、肿块及弥漫性病变等。胸膜的基本病变最常见的有胸腔积液、气胸、液气胸。

(1)肺气肿:指肺组织充气过度的一种状态,可分为慢性弥漫性阻塞性肺气肿和局限性阻塞性肺气肿。前者多见于慢性支气管炎及支气管哮喘,胸片表现为:①胸廓前后径增宽,肋骨走行变平,肋间隙增宽,横膈低平;②两侧肺野的透明度增加,有时可见肺大疱,肺纹理分布稀疏、变细,肺野中外带肺纹理可消失,近肺门处的肺纹理增粗;③心影狭长(图6)。局限性阻塞性肺气肿可见于支气管异物、支气管内肿瘤和支气管的慢性炎性狭窄等,多为一个肺叶或一侧肺的肺气肿。

图6 弥漫性肺气肿

肺的透光度增加,肺纹理稀疏、变细、变直,肋骨平直,肋间隙变宽,膈肌位置低,活动减弱

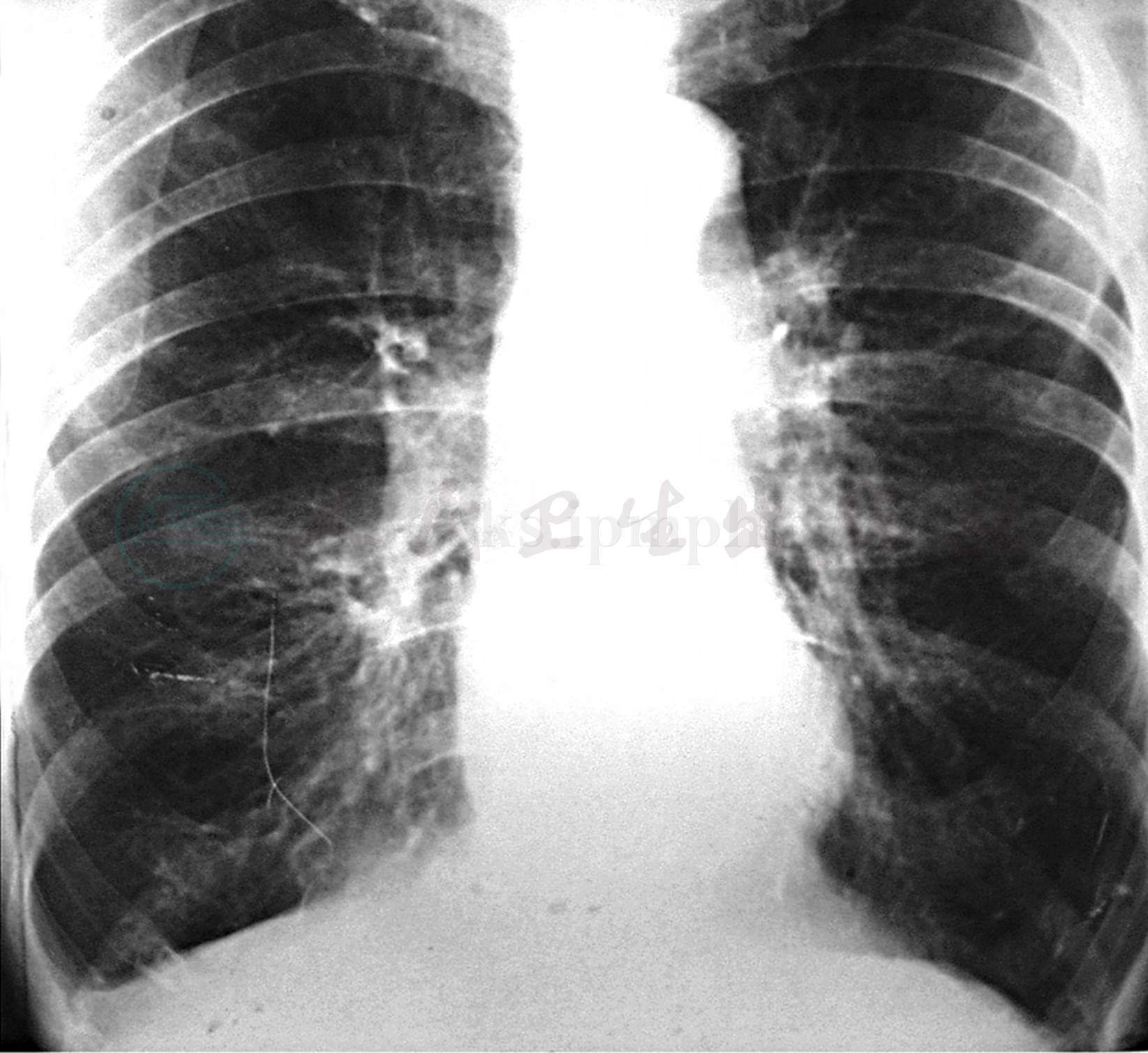

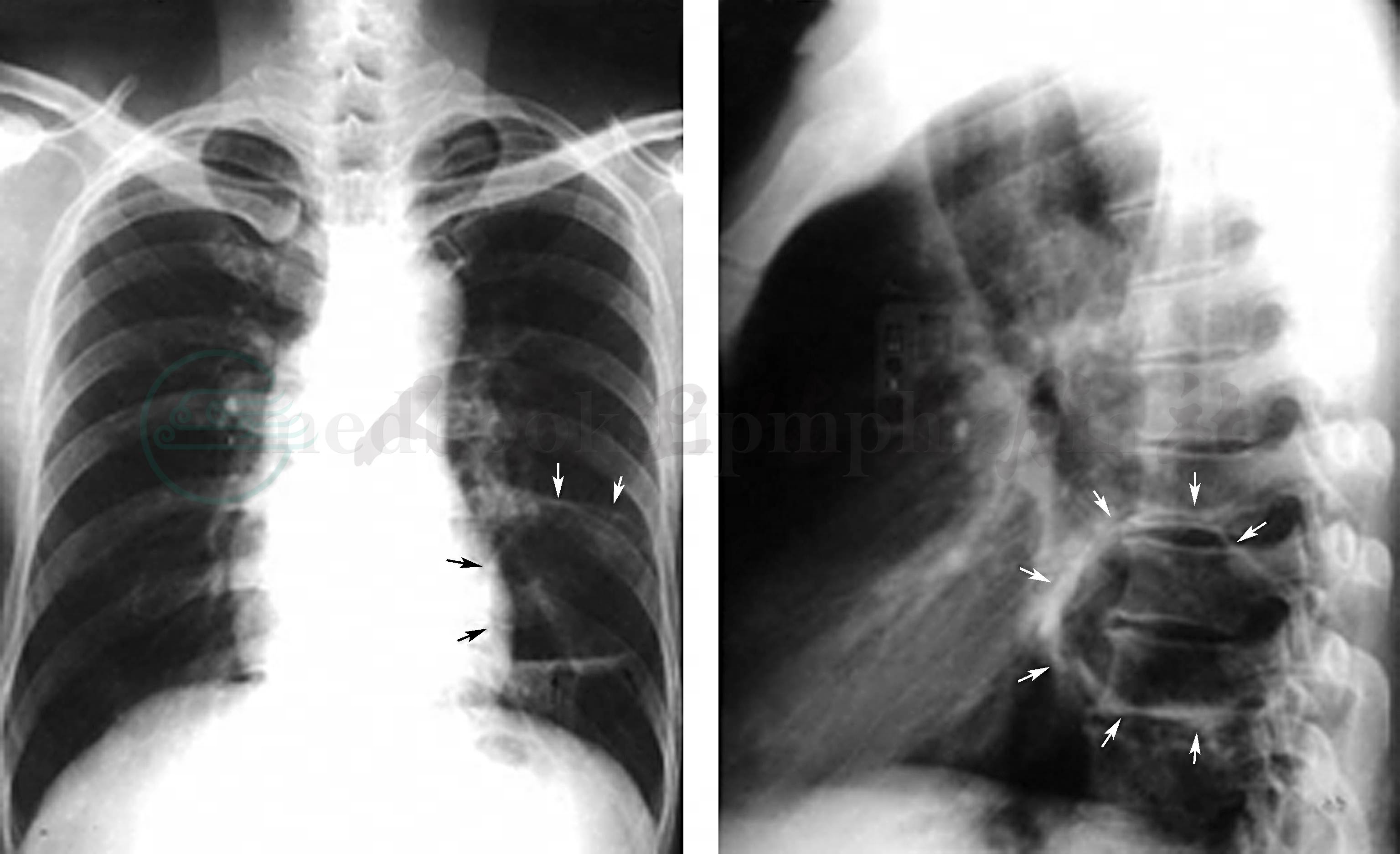

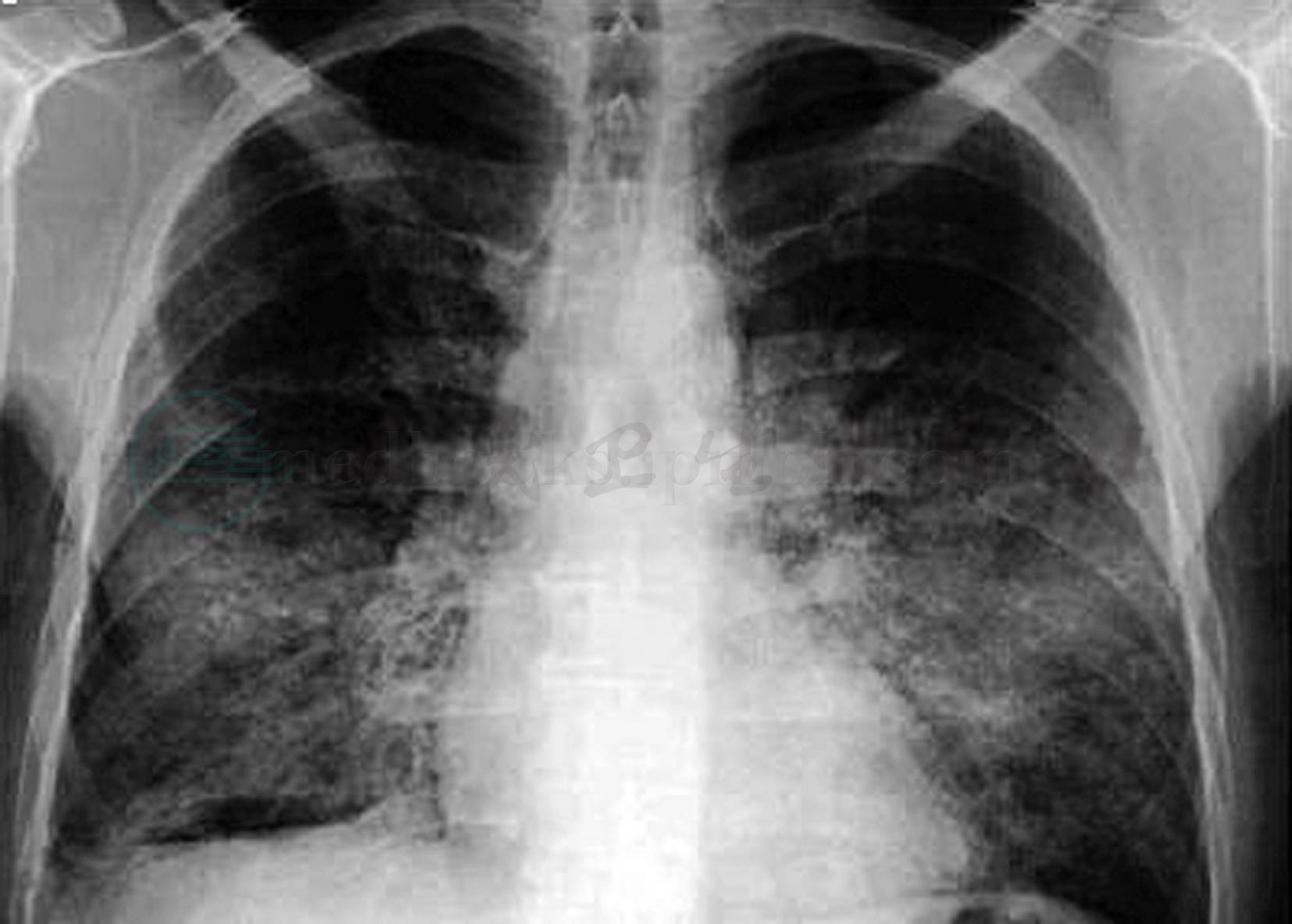

(2)肺不张(图7~图11):当肿瘤、炎症或异物阻塞支气管引起肺内气体减少或消失,同时伴有肺体积缩小,称为阻塞性肺不张。肺不张可发生在一侧肺、肺叶或叶以下组织。其X线的基本表现为肺叶体积缩小,密度增高;纵隔及叶间裂移位,膈肌抬高;周围肺叶代偿性肺气肿。

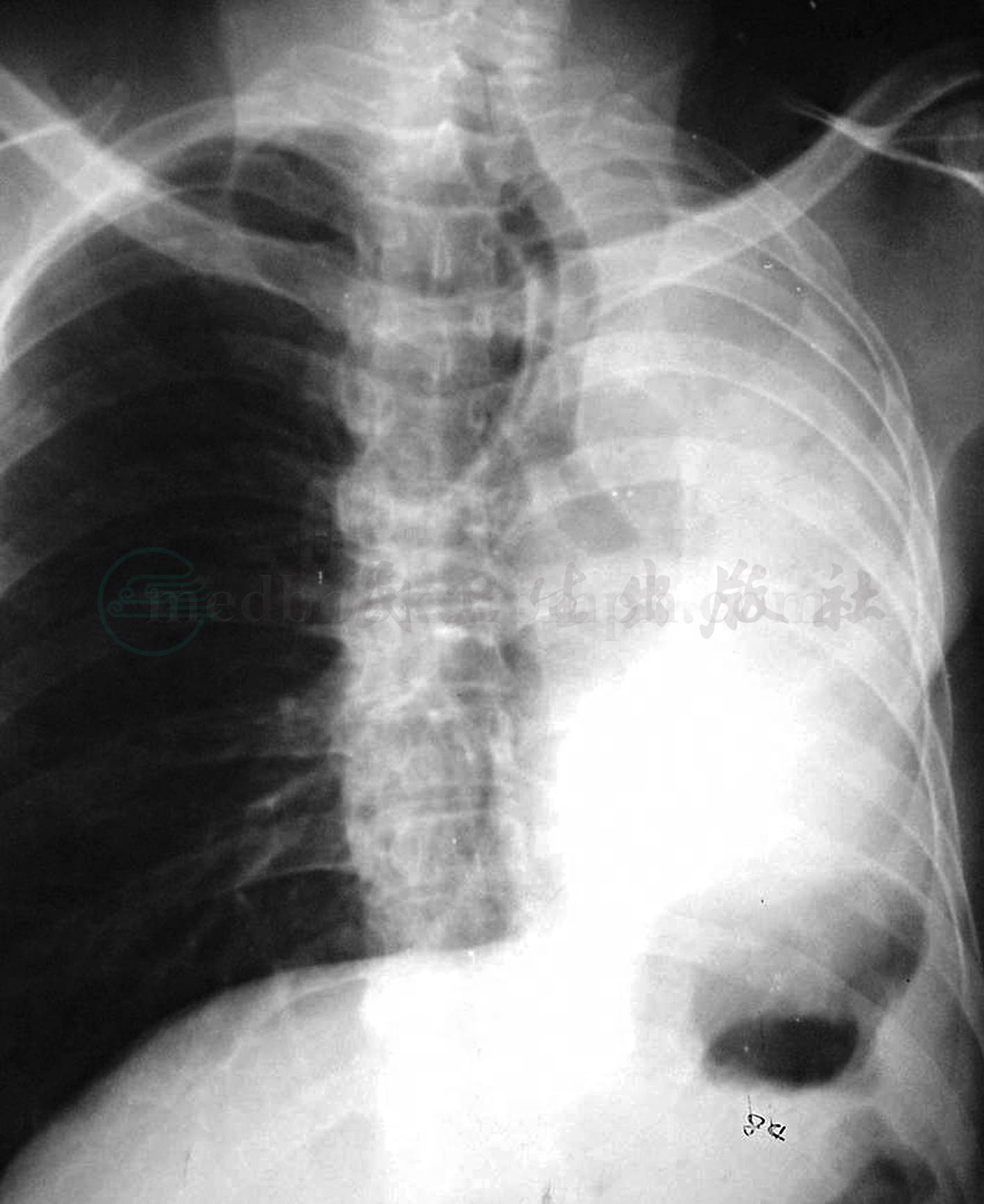

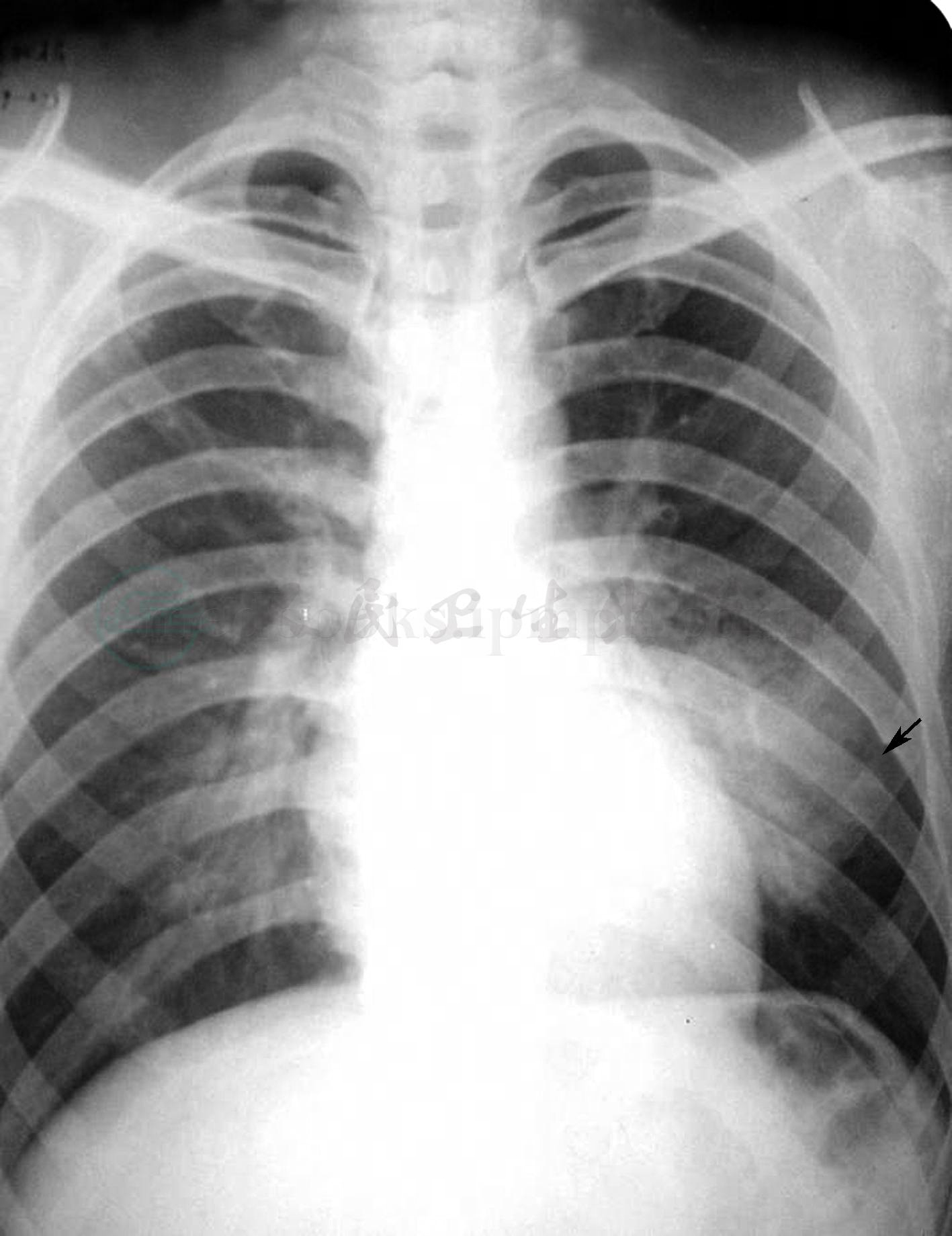

图7 左侧肺不张

X线表现为患侧肺野呈均匀一致的密度增高影,纵隔向患侧移位,横膈升高,健侧肺呈代偿性肺气肿表现

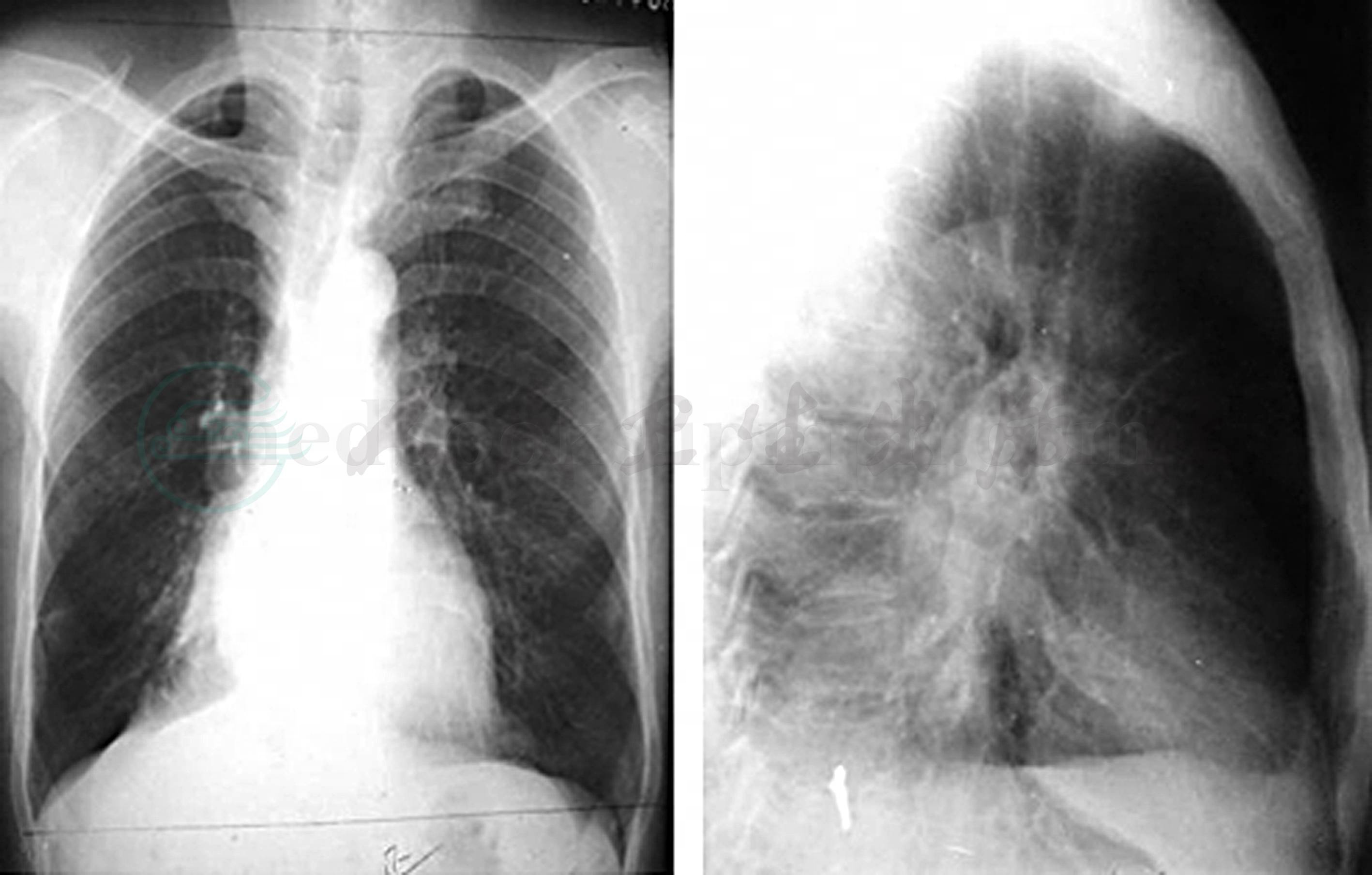

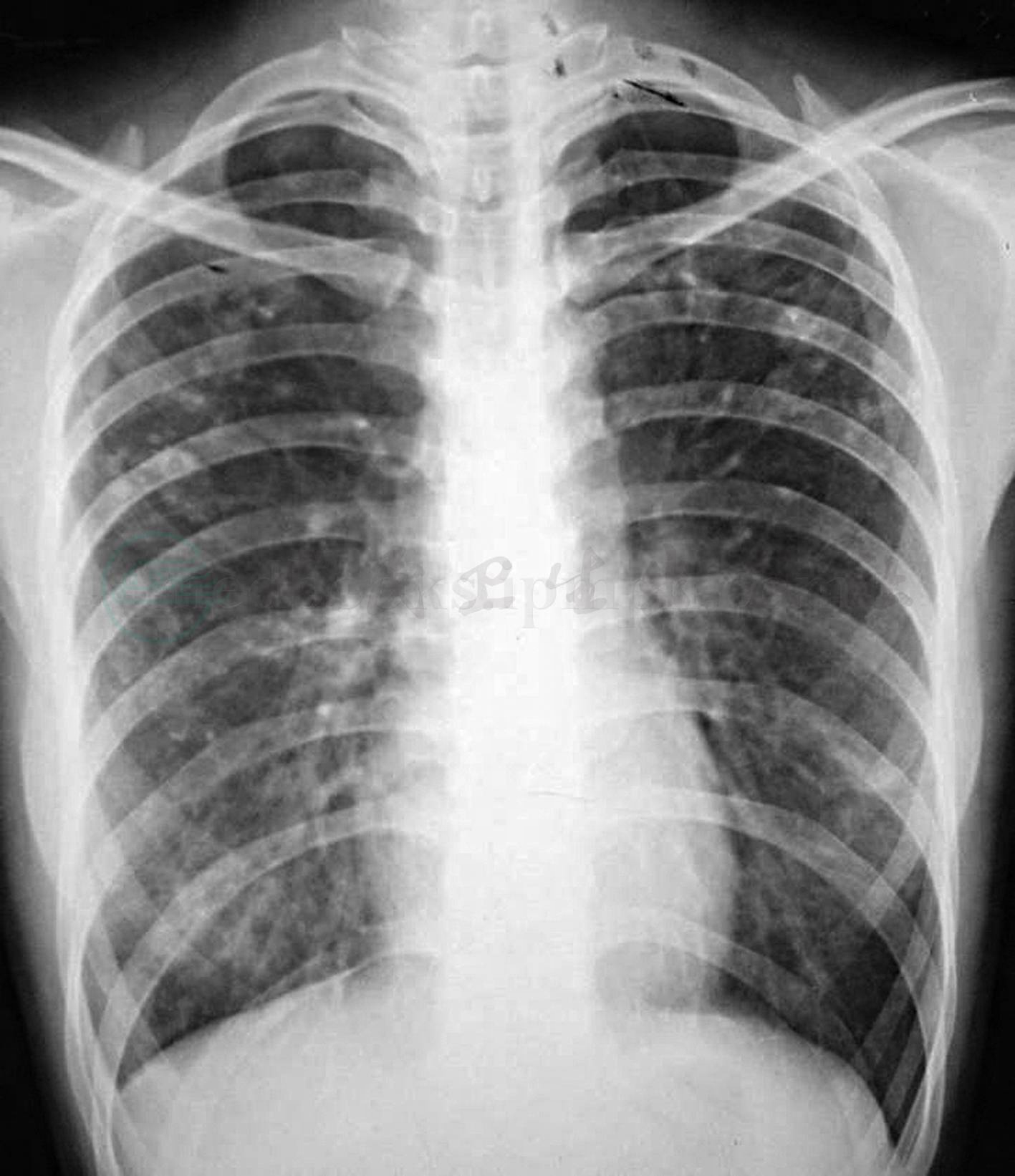

图8 左上叶肺不张

正位片左上中肺野的中内带呈大片密度增高影,气管左移,左心缘模糊。侧位可见斜裂向前移位,下叶代偿性肺气肿

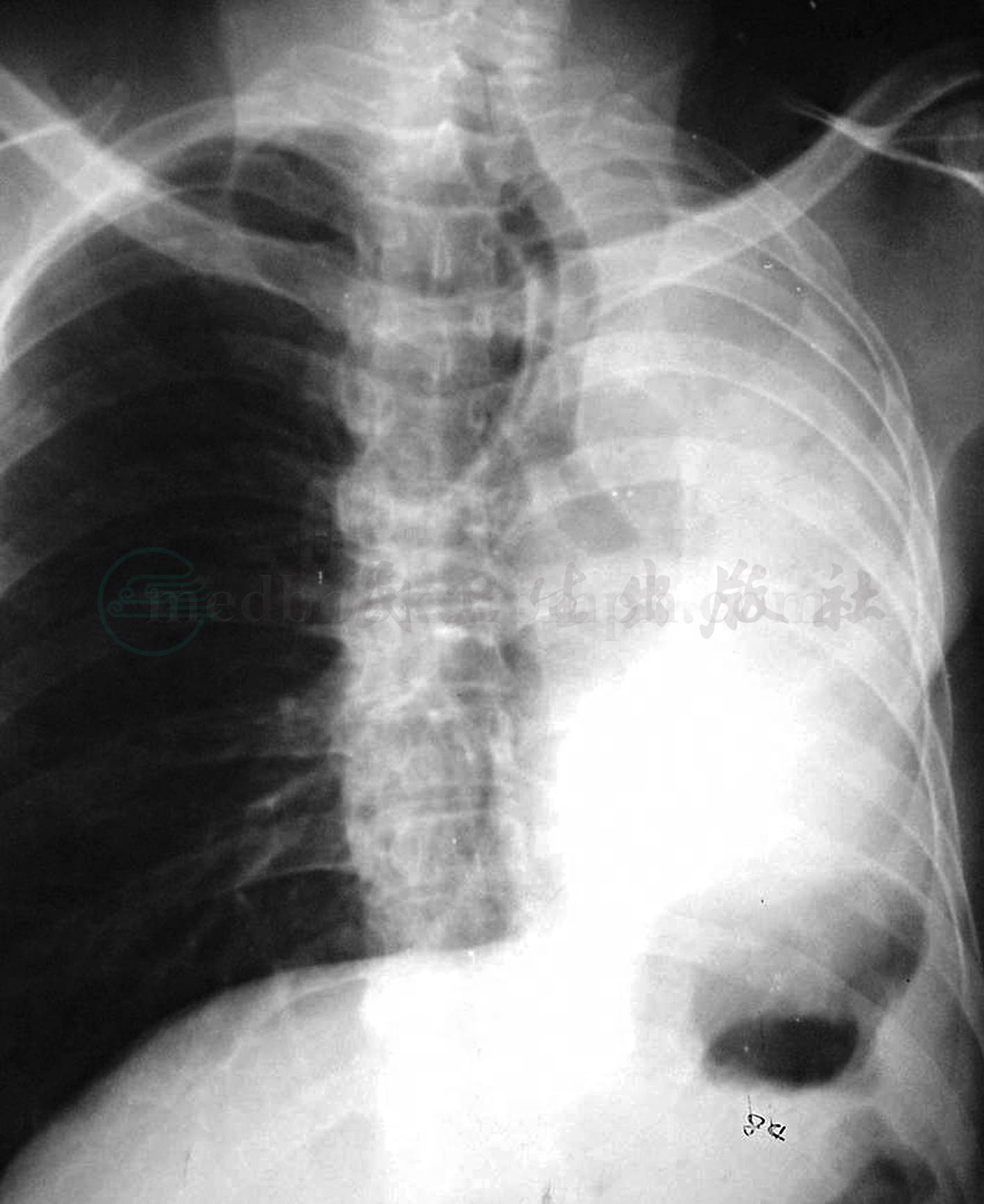

图9 右上叶不张

正位片右叶横裂外侧部上移,右上叶于纵隔旁呈三角形,尖端指向肺门,基底位于肺尖。右肺门向上移位,气管可向右侧移位。右中下叶呈代偿性肺气肿

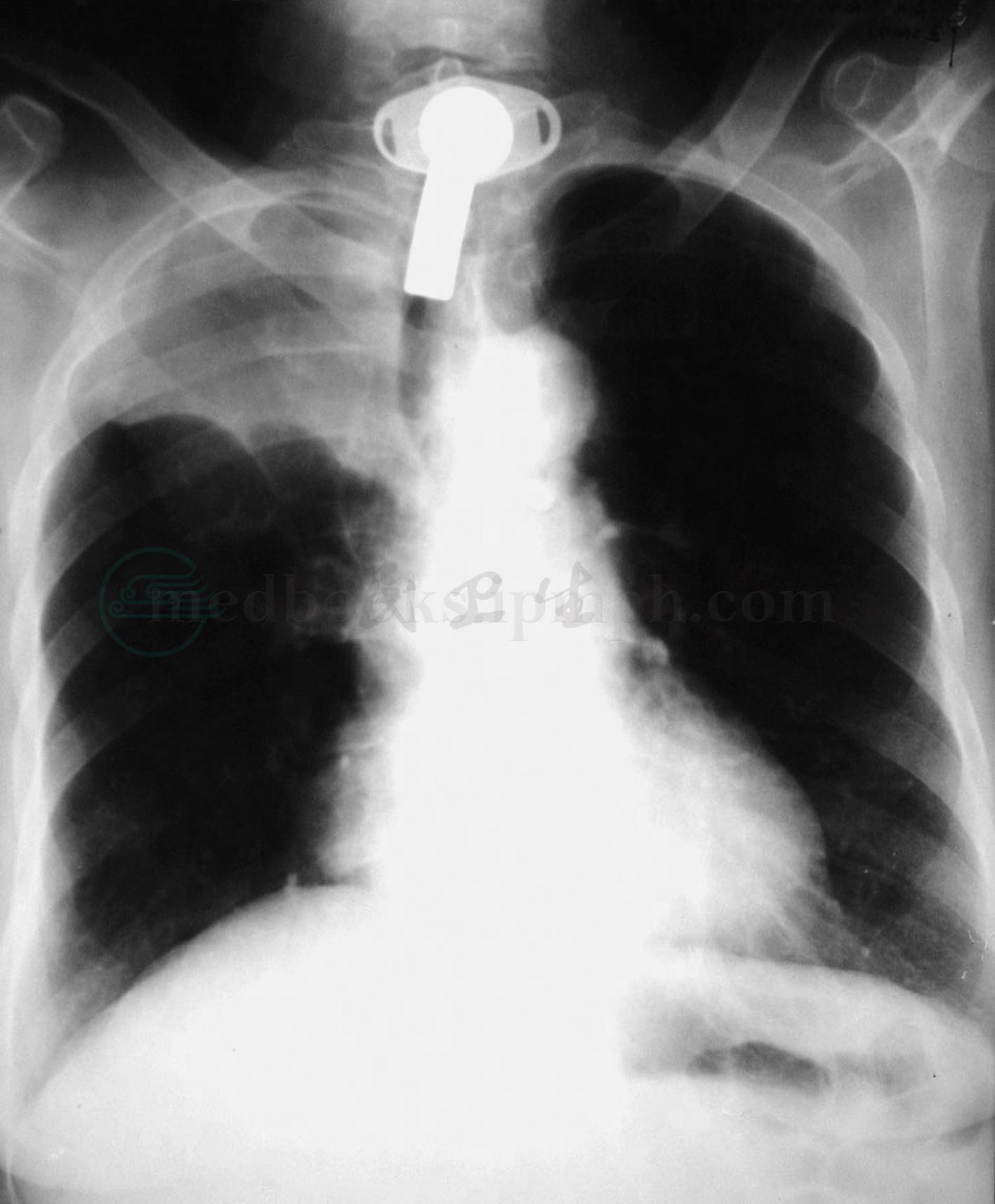

图10 右中叶不张

正位片右下肺野中内带呈底部位于右心缘的三角形阴影,上界较清楚,下界模糊。侧位呈底在前胸壁尖向肺门的三角形阴影。上叶及下叶可有代偿性肺气肿

图11 右下叶不张

两肺下叶不张的X线表现相似。正位片表现为底在膈面尖指向肺门的三角形阴影,肺门向下移位。侧位可见斜裂向后下方移位。右上中叶出现代偿性肺气肿

(3)渗出与实变:渗出是机体对急性炎症的一种反应,肺泡内的气体被血管内渗出的液体及白细胞代替,X线表现为片状、云絮状密度增高影,境界不清(图12);当肺泡内气体完全被血管渗出物所代替,即形成渗出性实变(图13)。渗出性病变病情好转时可完全吸收,愈后不留瘢痕。

图12 肺部渗出性病变

左下肺斑片状阴影,密度较淡,边缘模糊

图13 肺部实变

右下肺大片状实变影

(4)增殖:肺部的慢性炎症在肺内形成肉芽组织称为增殖性病变。X线表现为境界清晰的结节影,密度较高(图14)。增殖组织大多向纤维化过渡,愈后留有瘢痕。

(5)纤维化:是肺内急慢性炎症的愈合表现。X线表现为密度增高的条状影,边界清晰,粗细均匀,行径僵直,不同于正常的肺纹理(图15)。

图14 肺部增殖性病变

两肺散在密度较高的结节影,境界清晰

图15 肺部纤维化病变

两下肺索条状高密度影,边界清晰

(6)钙化:在炎症破坏后发生坏死、出血、机化,直至最后钙化。钙化多见于肺或淋巴结干酪样结核灶的愈合,也可发生于退行性改变和坏死组织内。X线表现为高密度影,境界锐利,形态不一(图16)。应注意不要把肺纹理上的小圆形血管横断面影误认为钙化点,前者密度不如钙化点,且境界不如钙化点清晰。

图16 肺部钙化病变

两肺散在斑点状密度影,境界锐利

(7)空洞与空腔:空洞是大范围炎症性破坏的后果,肺组织坏死液化,并经支气管排出。X线表现为实变区内大小不等、不规则的透亮影(图17,图18)。急性空洞多为厚壁空洞,慢性空洞的壁多数较薄。空腔是肺内腔隙的病理性扩大,如肺囊肿、支气管扩张、肺大疱等,X线表现如同薄壁空洞(壁厚<3mm)(图19)。

图17 肺部空洞性病变

右中肺薄壁空洞呈环状透明区

图18 肺部空洞性病变

右上肺厚壁空洞呈边缘较模糊的圆形实变影,内有透明区和液平面

图19 左下肺囊肿(空腔性病变)

两肺透过度增加,肺纹理细、少、分散,肋间隙增宽,左下肺类圆形透明区

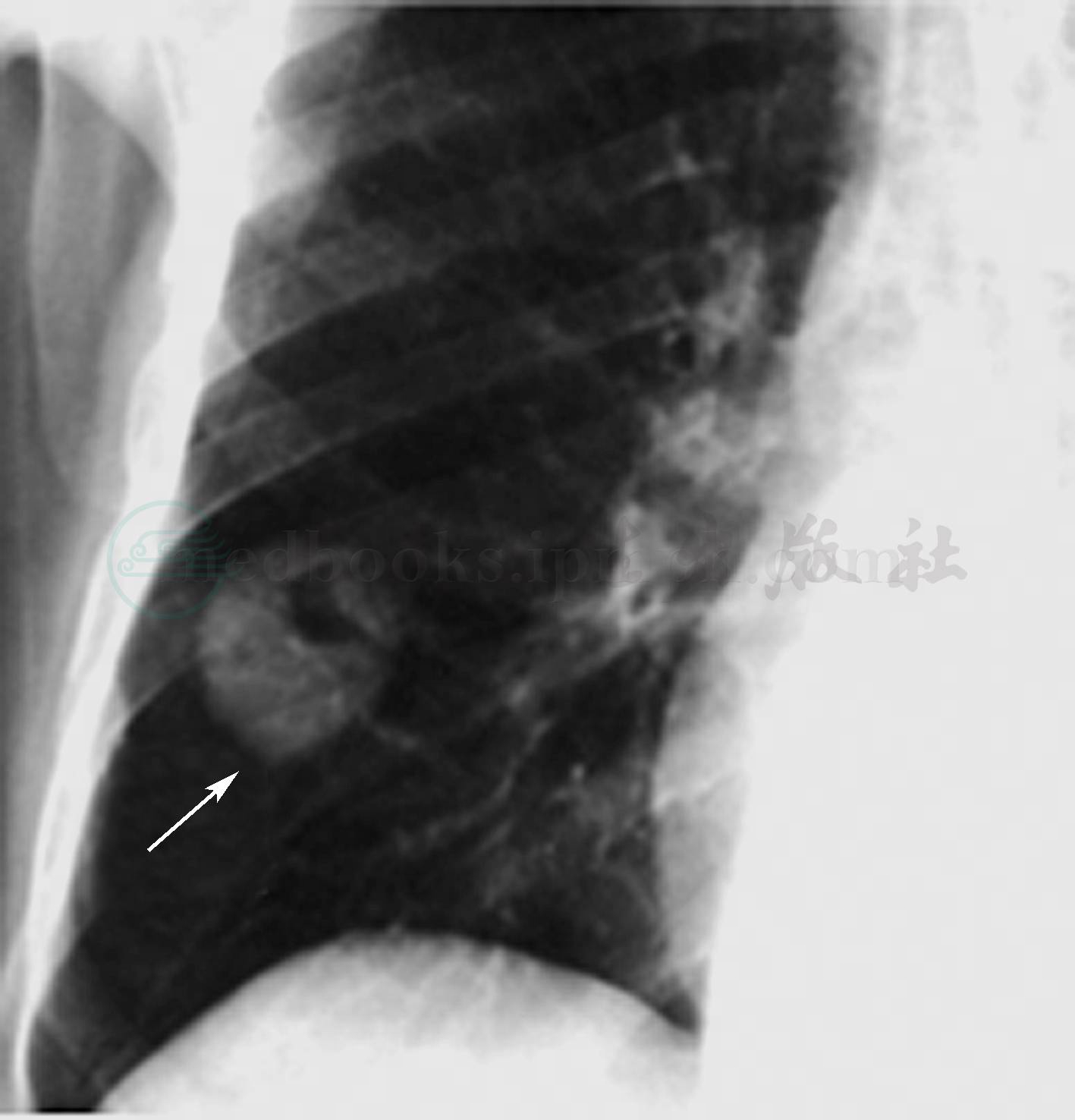

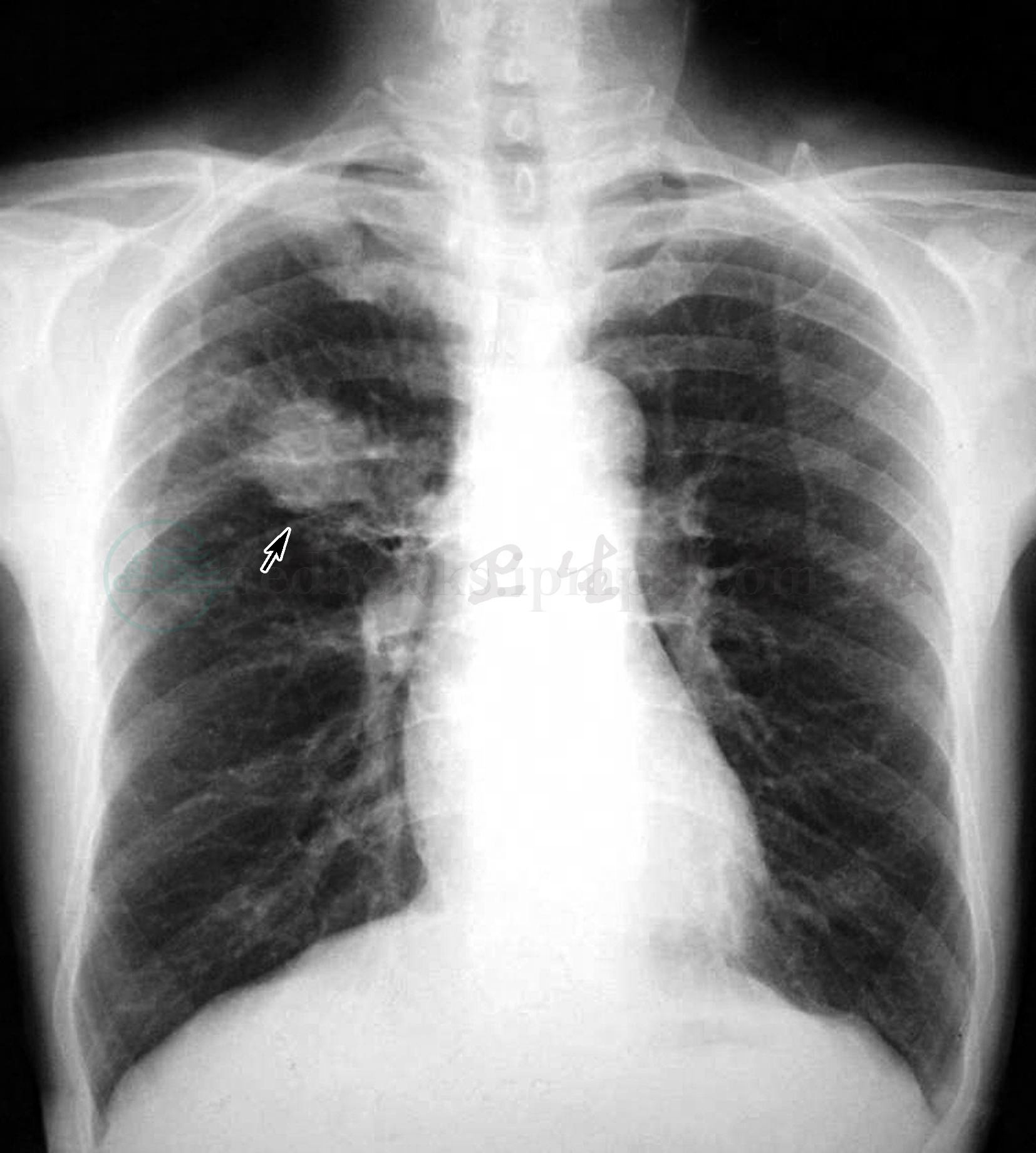

(8)肿瘤性病变:良性肿瘤(图20)大多表现为球形阴影,边缘光滑,轮廓清晰;恶性肿瘤(图21)常呈不均匀性生长,轮廓为分叶状,边缘可出现毛刺,肿瘤内部有时残留含气组织,即空泡征。

图20 肺部良性肿瘤

右下肺球形阴影,边缘光滑,轮廓清晰

图21 肺部恶性肿瘤

右上肺肿块呈分叶状,边缘毛糙

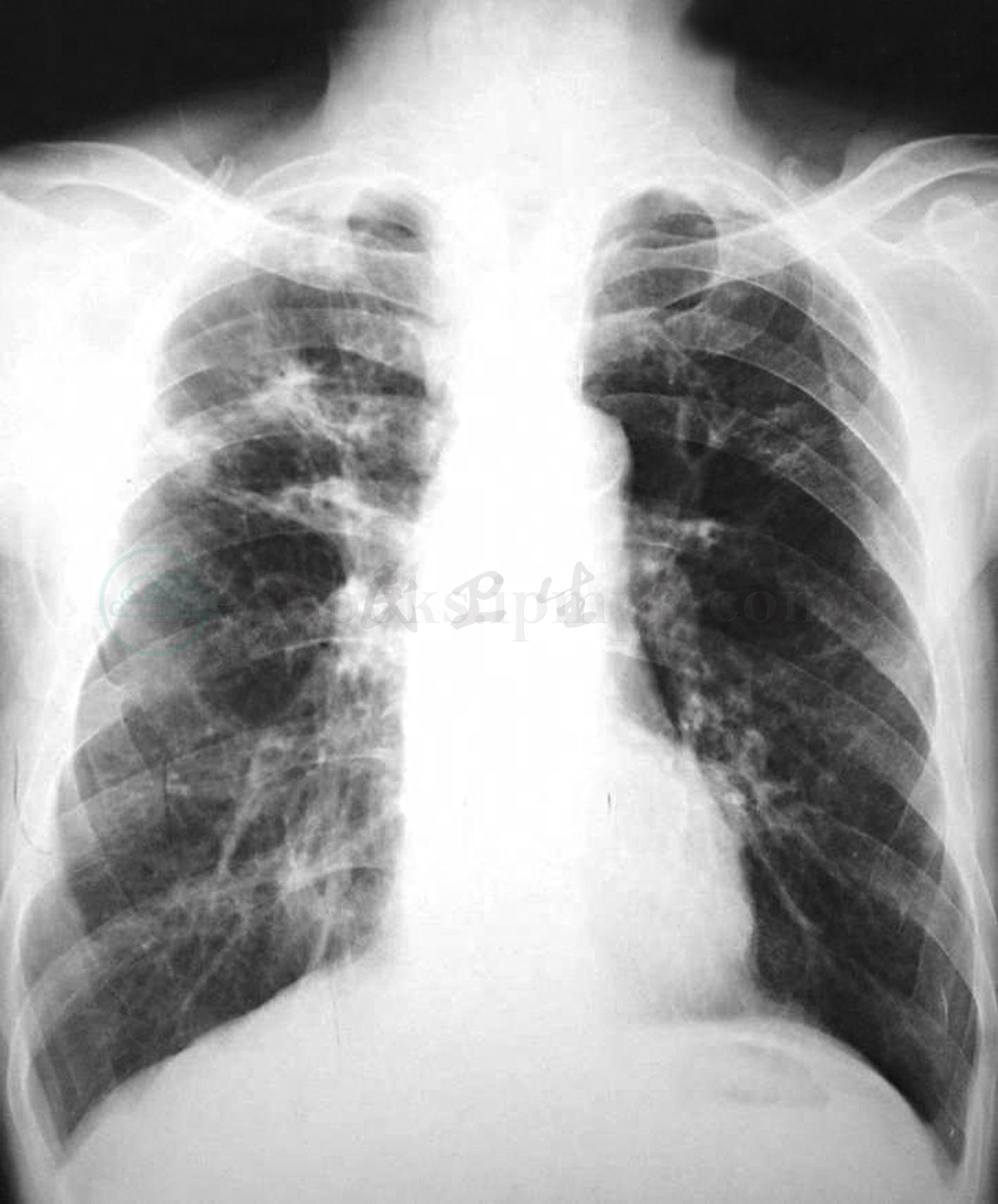

(9)弥漫性病变:肺内广泛分布,病因复杂,病情重,常有肺功能障碍。X线表现为边界模糊的斑点状影,常融合成片;或分布于肺间质内,呈结节形、网织形、索条形或网织结节形(图22)。

图22 肺部弥漫性病变

两肺中下野斑点状阴影,融合成团片,边界模糊

(10)胸腔积液:X线检查可明确积液的存在,但无法鉴别积液的性质。少量积液X线表现为肋膈角消失;中等量积液可达肺门水平,液体上缘呈外高内低的边缘模糊的弧线影,为胸腔积液的典型X线表现(图23);大量积液,其上缘可达第2肋前端以上,患侧肺野呈均匀致密影,有时仅见肺尖部透明,横膈下降,纵隔向健侧移位。

图23 胸腔积液

右侧肋膈角变钝,左肺下野密度均匀增高,见外高内低的弧线影,边缘模糊

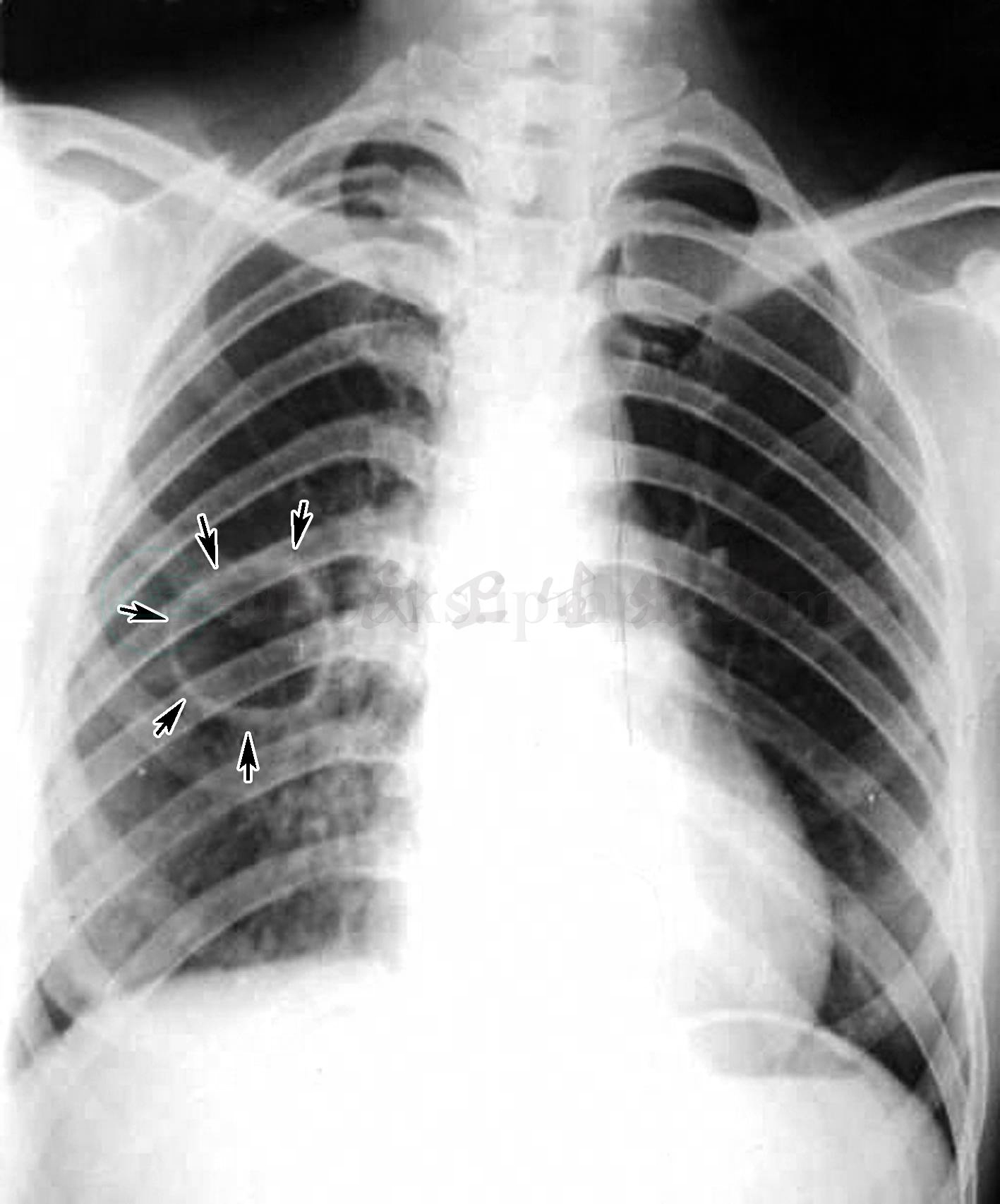

(11)气胸:气体通过壁层或脏层胸膜的破口进入胸腔,称为气胸,肺组织被压向肺门方向,气胸区无肺纹理。少量气胸时,气胸区呈线状或带状,同时可见被压缩肺的边缘;大量气胸时,气胸区可占据肺野的中外带,内带为压缩的肺,呈密度均匀软组织影(图24)。

图24 右侧气胸

右侧气胸区为无肺纹理透明区,可见气胸线,右肺压缩,呈密度均匀的软组织影