去看看

去看看

糖尿病是一组以慢性高血糖为特征的代谢异常综合征。随着中国社会经济的飞速发展,机械化程度的不断提高,获取高热量食物的途径越来越多且唾手可得,人们普遍采取的是久坐少动的生活方式,我国糖尿病的患病率呈现井喷样的增长态势,2017版糖尿病防治指南指出我国糖尿病患病率达10.4%,其中60岁以上的老年人糖尿病患病率在20%以上。很遗憾的是我国糖尿病患病率位居世界之首,给国家、社会、家庭和个人造成了沉重的经济和精神负担。糖尿病逐渐成为一个慢性非传染性疾病中的世界难题。

糖尿病是一组由于胰岛素分泌缺陷及/或其生物学作用障碍引起的以高血糖为特征代谢性疾病,老年糖尿病是指年龄≥60岁的糖尿病患者,包括60岁以前诊断和60岁以后诊断的糖尿病患者。2型糖尿病是我国老年糖尿病的主要类型。

近30年来,我国糖尿病患病率显著增加。2017年20~79岁之间的人中,大约有400万死于糖尿病。由于需要终生服药,糖尿病也是最大的用药领域之一。我国约有1.14亿糖尿病患者,患病率高达11.6%,位居世界第一。2007—2008年全国糖尿病调查报告显示60岁以上老年糖尿病患病率达20.4%。而最新一次中国糖尿病横断面调查显示,截至2013年中国糖尿病患者知晓率及治疗率只有1/3,而控制率不足50%,仍处于较低的水平。

不同类型的糖尿病其病因不同,即使在同一类型中也存在差异性。概括而言,引起糖尿病的病因可归纳为遗传因素及环境因素两大类。发病机制可归纳为不同病因导致胰岛β细胞分泌胰岛素缺陷和/或外周组织胰岛素利用不足,而引起糖、脂肪及蛋白质等物质代谢紊乱。

糖尿病时,葡萄糖在肝、肌肉和脂肪组织的利用减少以及肝糖原输出增多是发生高血糖的主要原因。而在糖尿病发生发展过程中出现的高血糖和脂代谢紊乱可进一步降低胰岛素敏感性和损伤胰岛β细胞功能。

因脂代谢紊乱,脂蛋白酯酶活性降低,血液循环中血游离脂肪酸浓度过高及非脂肪细胞(主要是肌细胞、肝细胞、胰岛β细胞)内脂质含量过多,导致胰岛素抵抗的发生以及引起胰岛β细胞的脂性凋亡和分泌胰岛素功能缺陷。

糖尿病分为4型:1型糖尿病、2型糖尿病、其他特殊类型糖尿病和妊娠糖尿病。但老年糖尿病不考虑妊娠糖尿病。

(一)代谢紊乱症状群

1.多尿、多饮、多食和体重减轻。

2.皮肤瘙痒。

3.其他症状 四肢酸痛、麻木、腰痛、性欲减退、阳痿不育、月经失调、便秘、视力模糊等。

(二)并发症

1.糖尿病急性并发症 糖尿病酮症酸中毒、高渗高血糖综合征、糖尿病乳酸酸中毒。

2.感染。

3.糖尿病慢性并发症 糖尿病大血管病变、糖尿病微血管病变、糖尿病神经病变、糖尿病足。

糖尿病治疗强调早期、长期、综合治疗及治疗方法个体化的原则。综合治疗包括:健康教育、饮食治疗、运动锻炼、药物治疗、自我检测和心理疏导6个方面,以及降糖、降压、调脂和改变不良习惯4项措施。

老年糖尿病患者随着增龄、病程的延长,周围血管病变及周围神经病变是老年糖尿病患者常见的慢性并发症,早期介入康复护理可以有效防治慢性并发症的发生与发展。

(一)老年糖尿病周围血管病变的评定与康复训练方案

糖尿病周围血管病变(peripheral arterial disease,PAD)是指糖尿病患者周围动脉粥样硬化导致动脉狭窄,甚至发生闭塞,使远端组织出现相应缺血痉挛或坏死,主要累及下肢动脉。糖尿病患者PAD的发病率比非糖尿病患者高11倍,尤其是老年糖尿病患者,随着病情的进展极易诱发PAD。糖尿病PAD是2型糖尿病患者中常见的慢性并发症之一,也是导致糖尿病患者致残和死亡的主要原因之一。

1.老年糖尿病周围血管病变的评定

糖尿病周围血管病变(PAD)患者存在下肢缺血,临床表现为足背动脉搏动消失、皮肤色泽及温度的改变、间歇性跛行、静息痛等,会引起患者不适主诉及行走能力下降,若不及早干预,足溃疡发生风险增高,严重影响患者的生活质量。因此,需要对老年PAD患者进行全面整体的评定,包括下肢血管情况、下肢肌力及行走受损能力的评定。

(1)客观指标

1)糖尿病足部动脉触诊:

触摸足部动脉搏动情况是探测PAD缺血最重要的物理检查,通常首先检查足背动脉和胫后动脉搏动情况。动脉搏动可分为正常、减弱、可疑和消失。如果以上两条动脉搏动可以触到,且搏动有力、规律,则为正常;搏动明显减弱或消失为异常。

2)足表皮温度检查:

红外线足部皮肤温度检查是一种简单、实用的评定足部组织供血的方法,常用于患处与健处的表皮温度对比。正常时皮肤温度为24~25℃,PAD患者皮肤温度降低,如双下肢或足部皮肤温度不对称,相差≥2℃,提示温度低侧存在血管病变。

3)足动脉多普勒超声检查:

多普勒超声检查可了解动脉粥样斑块的情况、动脉峰值血流速度、均值流速及血流波形等,配合血压计可测量下肢血压,可听诊足背动脉、胫后动脉血流声音,检查踝部、足趾血压,踝肱指数(ankle/brachial index,ABI)。ABI是通过测量踝部胫后动脉或胫前动脉以及肱动脉的收缩压,得到踝部动脉压与肱动脉压之间的比值,可用来评定PAD严重程度和下肢血液循环情况。ABI正常值为1.0~1.3,ABI<0.9提示存在下肢血管病变,0.7~0.9为轻度缺血,0.5~0.7为中度缺血,<0.5为重度缺血,ABI>1.4提示存在动脉钙化。

4)下肢肌力测试:

下肢肌力是行走应当具备的首要要素,良好的肌肉力量可以促使患者完成一系列的运动动作。采用30秒连续坐椅试验评定患者下肢肌力,简单易行。用秒表计时,记录受试者30秒内符合要求的连续坐椅动作完成次数,不正确的动作不被计数。不能完成30秒连续坐椅试验或完成次数<15次,则表明下肢肌力减退。

(2)主观指标

1)行走受损问卷:

间歇性跛行是PAD最早及最典型的症状,常会导致患者行走能力受损。行走受损问卷(Walking Impairment Questionnaire,WIQ)是美国学者Regensteiner于1990年编制的疾病特异性量表,2010年,王洁等将量表进行了汉化,在糖尿病PAD人群中,WIQ量表总的Cronbach’s α系数为0.94,各维度的Cronbach’s α系为0.84~0.91。中文版行走受损问卷具有较好的信效度及反应度,可用于评定PAD患者的行走能力。中文版WIQ量表对反映PAD患者日常活动的3个方面(行走距离、行走速度和爬梯能力)进行了评定,主要有14个问题。WIQ量表计分方法:分别评定三个方面得分,考察各部分对患者行走能力的影响,即得分最低部分对患者行走受损影响最大。同时将这三部分得分均值作为WIQ量表总评分。分数越高,则代表行走能力越好。

2)皮肤颜色观察:

观察足部尤其是足趾颜色变化,颜色的改变可能是局限或广泛的。PAD患者的早期皮肤为红色,提示局部缺血,而后变成暗紫色,最后若局部组织坏死,则为黑色。

2.老年糖尿病周围血管病变的康复训练方案

2010年美国运动医学会(ACSM)和美国糖尿病学会(American Diabetes Association,ADA)联合声明推荐,糖尿病(PAD)患者除每周至少150min的中等强度有氧运动外,应至少进行2~3次/周的轻中度抗阻力运动。目前,国外针对老年PAD患者的运动方法多样、干预方案完善、效果显著。

(1)步行运动训练:

是最常用的运动方式,包括常规步行训练、平板步行训练和持杖行走训练。常规步行训练指不借助任何辅助器具的下肢有氧运动训练方式。常规步行训练操作简单、运动强度适中,易被老年患者接受。

(2)平板步行训练(treadmill-walking exercise, TWE):

模拟正常步态不断循环练习,其训练的节律性和重复性更接近于正常人的生理步态,能够改善患者动态平衡功能,提高行走能力,促进下肢运动功能恢复。此外,TWE依靠平板,能够及时获得客观数据、了解疗效,但因价格相对昂贵、需要场地放置等原因在家庭和社区中难以开展。

(3)北欧健步走(Nordic pole walking, NPW):

是借助专用行走手杖,让上肢也参与到步行运动中。研究表明,NPW不仅能像TWE一样提高患者的步行距离,还能减轻疼痛。因此,对于因身体功能下降、担心摔倒、产生疼痛等原因难以或不敢快速行走的老年PAD患者来说,使用手杖步行可使行走更加稳定、安全、自信。且因手杖经济、使用方便、无需特定运动区域,更适合在家庭和社区使用。

(4)功率车训练(Ergometry cycle training, ECT):

包括手摇ECT和脚踏ECT,在改善患者的行走能力方面与步行训练具有相似的效果,手摇功率车作为上肢有氧运动训练,能够提高心肌细胞获氧率和心脏利用氧的能力,改善心肺功能,增加全身血液循环,从而间接地促进下肢的血流,改善步行能力。此外,还能很好地避免下肢运动所带来的疼痛。若患者下肢疼痛可耐受,可进行脚踏ECT,其效果与手摇功率车类似,且能够直接促进下肢血液循环,提高步行能力。

(5)抗阻力运动(resistance training, RT):

包括不同强度的抗阻力训练及借助阻力带的抗阻力训练,可帮助老年患者储备肌糖原,增强肌肉,减轻因PAD导致的肌肉无力和萎缩的症状,已被许多研究证实几乎可以改善所有已知的风险因素。RT适用于高龄或各种原因导致的活动能力不佳的老年患者。借助弹力带进行训练既可以保证动作强度的到位、保证运动质量,又可以增加运动的乐趣、提高依从性。

(6)Buerger运动:

是国内学者多用于PAD患者的非负重运动方式。通过患肢动静脉系统被动性快速的充盈和排空,加速患肢侧支循环的建立,侧支代偿能部分改善病变血管远端的组织供血,减轻患肢缺血症状。Buerger运动适用于轻、中度下肢血管病变,且结合步行训练能达到更好的运动效果,适用于居家康复训练。

(7)被动运动:

用以促进下肢血流,调节运动神经,防止肌肉萎缩,增加腿部肌肉力量,防止足部溃疡的发生及行走无力,适用于因重度下肢血管病变等原因而无法进行主动运动的患者。另外,被动运动可在其他运动方案中作为辅助运动,增加整个运动训练的效果。

(二)老年糖尿病周围神经病变的评定与康复训练方案

1.老年糖尿病周围神经病变的评定

糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy,DPN)是老年糖尿病患者最常见的一种慢性并发症,国际上将DPN定义为“在排除其他原因的情况下,糖尿病患者出现周围神经功能障碍的症状和/或体征”。分为感觉神经病变、运动神经病变和自主神经病变,其中感觉神经病变表现为保护性感觉缺失,对疼痛、冷热、针刺等感觉不敏感,容易发生外伤、烫伤等且对已发生的损伤无法及时察觉;运动神经病变易引起足部肌肉萎缩及形成鹰爪样脚趾,足底压力异常分布,导致平衡不稳、步态异常而发生跌倒的可能性增加;自主神经病变引起交感神经张力缺失,血液供应相应减少,且汗腺神经病变导致足部干燥、开裂,容易使皮肤受损。

目前,临床有多种筛查DPN的方法。临床评分系统如多伦多临床评分系统(Toronto Clinical Scoring System,TCSS)、密歇根神经病变筛选法(Michigan neuropathy screening instrument,MNSI)和神经症状(Neurological symptom score,NSS)/神经缺陷评分(Neurological deficit score,NDS)等。

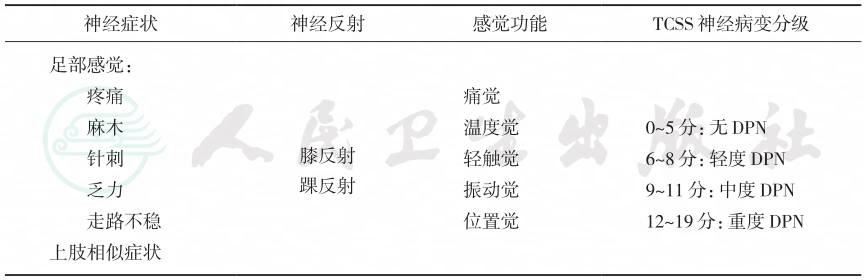

(1)多伦多临床评分系统(TCSS):

2001年美国多伦多大学糖尿病及神经病学专家提出的用于筛查DPN及评定其严重程度的方法,包括神经症状、神经反射、感觉功能评定3个部分。总分19分,≥6分即存在DPN。可根据TCSS分值将DPN进行严重程度分级,6~8分为轻度DPN,9~11分为中度DPN,12~19分为重度DPN。

1)神经症状:

询问受试者是否存在下肢麻木(或无知觉)、疼痛、针刺、乏力等感觉,是否出现走路不稳的情况,以及上肢是否存在与下肢相似的症状,如存在以上情况计1分,如感觉正常计0分,共计6分。

2)神经反射:

踝反射、膝反射,实行双侧计分。神经反射正常计0分,减弱计1分,消失计2分,共计8分。①踝反射:受试者坐在高度适中的床边或椅子上,使双腿自然下垂,检查者一手轻轻托住受试者足部,另一手持叩诊锤快速敲击受试者跟腱处。如果反射被引出,表明踝反射“正常”;如果反射不能被引出,嘱受试者做Jendrassik动作,如果Jendrassik动作反射被引出,说明踝反射“减弱”。如果Jcndrassic动作反射仍不能被引出,说明踝反射“消失”。②膝反射:受试者坐在高度适中的床边或椅子上,使双腿自然下垂,检查者右手持叩诊锤快速敲击受试者膝盖处髌骨下方的股四头肌肌腱,膝反射判断方法与踝反射相同。

3)感觉功能检查:

包括痛觉、温度觉、触压觉、振动觉和位置觉检查,感觉正常计0分,感觉异常则计1分,共计5分。①痛觉:用尖锐物体(如注射器针头)轻轻刺向受试者足底皮肤,询问受试者疼痛情况,如受试者无疼痛感觉或疼痛感觉异常,说明痛觉异常。②温度觉:用冷热觉测试棒两端分别贴于受试者足底皮肤1~2s,如受试者能正确区分前后两次温凉情况,则温度觉正常,如受试者不能区分或回答错误,说明温度觉异常。③轻触觉:将医用棉球撕出一条细长的棉纤维,在受试者足部皮肤上轻轻划过,如受试者感觉不到有物体触碰,说明轻触觉异常。④振动觉:嘱受试者闭眼,敲击音叉(128Hz)使其振动后放置于受试者足部趾间关节处,询问受试者是否感觉到震颤,如受试者感觉不到震颤,说明振动觉消失,如受试者感觉到震颤,嘱受试者在感觉不到震颤时告知检查者,此时若检查者在自己手指上感觉震颤时间达到10s或以上,说明振动觉减退,重复测试3次,至少1次为虚假应用,受试者能准确回答其中两次再计分。⑤位置觉:轻轻夹住受试者足部𧿹趾两侧,并上下移动,询问受试者足趾被扳动方向,不能正确回答者,存在位置觉异常。

TCSS赋值说明见表5-5-1。

(2)密歇根神经病变筛选法(MNSI):

MNSI包括:①足部外观检查,即观察是否有畸形、干燥、胼胝、裂痕或感染,无计0分,有计1分。②足部溃疡无计0分,有计1分。③踝反射正常计0分,重叩击出现计0.5分,消失计1分。④大𧿹趾振动觉正常计0分,减弱计0.5分,消失计1分。双侧检查,共8分。MNSI>2分诊断为DPN。

表5-5-1 TCSS赋值说明

注:神经症状:有=1分,无=0分;

神经反射:双侧计分,消失=2分,减弱=1分,正常=0分;

感觉功能检查:异常=1分,正常=0分。

总分为19分,根据TCSS得分将DPN按严重程度分为四级

| 神经症状 神经反射 感觉功能 TCSS神经病变分级 |

| 足部感觉: 疼痛 麻木 针刺 乏力 走路不稳 上肢相似症状 膝反射 踝反射 痛觉 温度觉 轻触觉 振动觉 位置觉 0~5分:无DPN 6~8分:轻度DPN 9~11分:中度DPN 12~19分:重度DPN |

引自:主编:.老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1

(3)神经症状/神经缺陷评分(NSS/NDS):

NSS为患者下肢有麻木、烧灼样痛或刺痛计2分,乏力、隐痛计1分,无计0分;上述症状出现在“足部”计2分,“小腿”计1分,“其他部位”计0分;上述症状只出现在日间计0分,日间及夜间均出现计1分,夜间症状加剧计2分;若患者曾因疼痛或不适而从睡眠中惊醒则再加1分;以下方法能否减轻疼痛或不适,即“坐位”或“卧位”计0分,“站立位”计1分,“行走”计2分。NSS3~4分为轻度神经病变症状,5~6分为中度神经病变症状,7~9分为重度神经病变症状。

NDS根据踝反射、大𧿹趾振动觉、针刺觉及温度觉评分。①踝反射正常计0分,减弱计1分,消失计2分。②大𧿹趾振动觉为将128Hz音叉末端置于患者足𧿹趾背面的骨隆突处,检查者持音叉手的拇指较患者感觉到的振动时间>5秒且<10秒为正常,计0分,若≥10秒或感觉不到振动均计1分。③针刺觉为用大头针均匀轻刺患者足部皮肤,如患者感到针刺疼痛,计0分,感觉消失计1分。④温度觉用冷热觉测试棒两端分别贴于受试者足底皮肤1~2秒,如受试者能正确区分前后两次温凉情况,则温度觉正常,计0分,如受试者不能区分或回答错误,说明温度觉异常,计1分双侧检查,总分10分。NDS3~5分为轻度神经病变体征,6~8分为中度神经病变体征,9~10分为重度神经病变体征。

MNSI、TCSS诊断DPN准确性中等,价值相当,而NSS/NDS价值较低。国外研究表明,NSS/NDS并不适合临床筛查及诊断DPN。MNSI操作相对简单,耗时短,患者易于配合,但未对DPN严重程度进行评定。Bril等研究证实,TCSS神经病变分级与神经肌电图检查的相关性好,建议可将TCSS作为DPN严重程度评定,但操作相对烦琐,耗时较长,患者不易配合。

2.老年糖尿病周围神经病变康复训练方案

2010年荷兰马斯特里赫特大学公共卫生和初级保健学院L.Allet教授和日内瓦大学医学院S.Armand教授共同研发了针对老年DPN患者的运动训练方案(下肢肌力训练结合平衡训练);2016年国内臧娴等人将此方案应用于社区老年糖尿病周围神经病变患者,进行可行性和有效性的研究,取得良好的效果,具体运动训练方案如下:

(1)热身(10min)

1)摆胯及绕胯练习:

身体自然挺直,双腿分开略比肩宽,微微弯曲膝部,手放在胯骨上。上身保持直立,利用腰胯力量使胯部左右摆动各10次,注意腹部收紧;然后顺时针逆时针环绕各10圈。

2)扭膝旋转练习:

身体自然挺直,使双腿并拢,然后弯曲膝盖呈半蹲姿势,将双手放在膝盖上,轻轻转动膝部,先从左至右转动10~15次,再从右至左转动10~15次。

3)脚跟环绕练习:

身体自然挺直,双手叉腰,抬起右脚脚跟使脚尖着地脚跟离地,脚尖固定脚跟画圈,顺时针、逆时针各10圈,然后换左脚重复以上动作。

(2)下肢肌力训练、平衡训练交替进行:

在稳定平面进行训练,每个训练任务做2次,每次1min,每一训练周期结束后可休息5min。训练过程中如有必要,可手扶椅背、桌旁或墙面,以防跌倒。

1)下肢肌力训练:

①起坐训练:

坐在约45cm左右高、有靠背的椅子上,一手扶住椅背、桌旁或墙面,从坐位到站立位连续变换姿势,完成“起立-坐下”动作,站立时身体保持直立,坐位时要坐实椅子,重复15~20次。

②爬台阶训练:

身体自然挺直,站在高约30cm台阶旁,双脚分开与臀部等宽,双手叉腰,左脚踏上台阶,弯曲左腿使膝盖呈侧弓步,右腿尽量绷直直至感觉小腿肌肉被拉伸,上身保持直立,维持10~15秒,收回左脚,恢复最初准备姿势,重复10~15次,然后换右脚重复以上动作。

③斜坡行走训练:

身体自然挺直,站在约15°斜坡下,以日常行走自然步态走上斜坡,到达斜坡顶点后,再走下斜坡,返回原地,重复10~15次,行走时可手扶墙壁,研究者在旁保护,防止跌倒等意外情况发生。

2)平衡训练

①静态平衡训练:

提脚跟:身体保持直立,双脚对齐并拢,双脚脚尖着地,慢慢提起脚跟,使脚跟尽量上提到所能达到的高度,将小腿绷直至感觉小腿肌肉被拉伸,维持几秒后脚跟缓慢落地,动作要舒缓,重复15~20次。提脚尖:身体保持直立,双脚对齐并拢,双脚脚跟着地,慢慢提起脚尖,脚尖尽量上提到所能达到的高度,将小腿绷直至感觉小腿肌肉被拉伸,维持几秒后脚尖缓慢落地,动作要舒缓,重复15~20次。

双脚串联站立:身体保持直立,双手叉腰,双脚一前一后站立,前脚脚跟尽量与后脚脚尖紧贴,使双脚保持在一条直线上,上身自然挺直,尽量维持5~10秒,站立不稳时松开双脚,恢复最初的准备姿势,重复10~15次。

单腿站立:身体保持直立,双手叉腰,两腿并拢,脚尖向前,单腿站立在平地上,另一腿屈膝,提起脚离开地面,离地腿尽量上提,使大腿与身体成直角,尽量维持5~10秒,站立不稳时放下,恢复最初的准备姿势,重复10~15次。

②动态平衡训练:

训练中尽量保持身体重心平稳,灵活协调。

前向行走:身体自然挺直,站在开阔平地上,双眼平视前方,以正常步行方式向前行走,并尽量保持直线行走,重复10~15次。

背向行走:身体自然挺直,站在开阔平地上,双眼平视前方,以正常步行方式倒退行走,并尽量保持直线行走,重复10~15次。

横向行走:身体自然挺直,站在开阔平地上,双眼平视前方,向左或向右水平方向行走,并尽量保持直线行走,重复10~15次。

足尖行走:身体自然挺直,站在开阔平地上,双眼平视前方,行走提起足跟,以双脚足尖作为支撑向前行走,并尽量保持直线行走,重复10~15次。

足跟行走:身体自然挺直,站在开阔平地上,双眼平视前方,行走时提起脚尖,以双脚足跟作为支撑向前行走,并尽量保持直线行走,重复10~15次。

3)居家运动建议:

运动结束后,发放老年糖尿病周围神经病变运动训练指导手册、运动训练演示视频和老年糖尿病周围神经病变患者运动锻炼记录表,告知患者在家需参照运动手册及视频进行运动训练,每周至少3次,每次60min,并详细记录。

(一)糖尿病足部保护鞋的使用

1.鞋袜的选择

(1)鞋子的选择

1)鞋面:应该是皮革或者其他舒适的材料制作,鞋子里衬应该光滑,脚趾附近不能有笨重的缝合接线。

2)适合的鞋长:在脚长的基础上增加1cm作为鞋长。

3)适合的深度:鞋子前端有足够的空间以避免足趾之间过度挤压。

4)适合的宽度:当鞋子被穿上时应该相对宽松,鞋边不应该凸起。

5)鞋跟:鞋跟要低,鞋跟小于等于2cm。

6)松紧度:应该有鞋带或魔术贴用来调节,以防止脚向前滑动。

7)有缓冲的内外底,前脚掌处应该有0.5~1cm的缓冲垫。

8)包裹脚跟,后脚跟暴露在外容易皮肤受伤,导致脚趾用力以保证脚跟处于鞋底内,这样容易增加溃疡的风险。

9)鞋底防滑。

(2)袜子的选择

选择浅色、无破损的棉袜,袜口勿太松或太紧;每日更换袜子;必要时可选用5趾袜。

2.个性化定制矫形鞋垫在糖尿病患者中的应用

周围神经病变和关节活动度变化是糖尿病患者的足部压力改变的主要影响因素。当感觉神经病变使足失去自我保护机制时,容易损伤,运动神经病变使足部小肌肉萎缩,足(趾)畸形和跖骨头突出,前足的纤维脂肪垫前移,前足和跖骨头部位局部压力升高,还可致步态异常、足和踝关节运动受限、胼胝形成。糖尿病患者往往会伴有一些足病,常见的有足内翻、足外翻、足底筋膜炎、跖痛、平足、高弓足、莫顿神经瘤等。个性化定制型矫形鞋垫应用在该类糖尿病患者中效果明显,在消除足底压力异常增高的同时,改善生物力学结构,减轻腰腿部疲劳,让行走更轻松。常见足部异常处理如下。

(1)胼胝:

摩擦及压力增高易形成胼胝,胼胝又增加了压力负荷,破损时易形成溃疡。往往存在足的过度旋前或旋后,在矫形鞋垫相对应部位或溃疡点增加减压的同时矫正旋前或旋后。

(2)𧿹外翻:

第1跖趾关节底面侧面增大,𧿹趾外翻,在矫形鞋垫上增加𧿹趾垫限制其旋前,同时注意鞋内空间,防止鞋面对𧿹趾内侧及顶部挤压摩擦。

(3)足底筋膜炎:

往往表现为足跟、足底痛,矫形鞋垫上加深跟杯的同时可矫正旋前或旋后。

(4)跖痛及莫顿式神经瘤:

通常疼痛位于第2到第4跖骨头下方,矫形鞋垫上加跖骨圆拱支撑跖骨头同时矫正旋前。

(5)足内翻、足外翻:

矫形鞋垫上增加内外翻填充,让足保持中立位。

(6)平足:

通常由过度旋前引起,矫形鞋垫上矫正过度旋前的同时加大支撑足弓。

(7)高弓足:

通常由过度旋后引起,足部僵硬顶压足背足踝,矫形鞋垫需增厚足底缓冲层,同时注意鞋内空间,防止鞋面对足背足踝部挤压摩擦。

(8)截肢:

截肢过后的足部,有一些原本不会接触到鞋内面的部位开始与鞋有接触,很容易将这些部位磨损,发生溃疡。矫形鞋垫要对缺损部位进行填充。

3.糖尿病患者矫形鞋垫使用时注意事项

(1)新鞋垫初次穿着时有适应期,以每日2~3小时累积逐渐增加,通常1周后可全天使用,如果出现疼痛或步态异常,需重新评定调整,避免产生损伤。

(2)矫形鞋垫放置在非糖尿病矫形鞋内时,因为矫形鞋垫比较厚,鞋内需有合适的空间,避免足趾过度挤压。

(3)使用新鞋垫时需要每周仔细检查足部,查找有无损伤迹象,3~4周后再次评定足底压力。

(4)配置多双矫形鞋垫,交替更换,延长使用寿命。因为矫形鞋垫多由高分子材料制作,长期受压和弯曲会有一定的形变,建议每年更换。

(5)定期清洗,保持干燥,防止细菌繁殖,保证鞋内卫生,祛除异味。

(二)老年人胰岛素注射技术

1.注射部位的选择

注射部位应选取皮下脂肪丰富的部位,包括腹部、大腿外侧、上臂外侧和臀部外上侧。在腹部,应避免以脐部为圆心、半径1cm的圆形区域内注射。不同注射部位吸收胰岛素速度快慢不一,腹部最快,其次依次为上臂、大腿和臀部。

2.注射部位的轮换

注射胰岛素后产生局部硬结和皮下脂肪增生是胰岛素治疗的常见并发症之一,注射部位的轮换是有效的预防方法,轮换方法包括不同注射部位之间的轮换和同一注射部位内的轮换。注射部位不同,其胰岛素吸收速率不同。因此,为了准确预测每次注射胰岛素后的药效,必须严格遵守“每天同一时间,注射同一部位”、“每天不同时间,注射不同部位”或“左右轮换”。一旦发现注射部位有疼痛、凹陷、硬结的现象出现,应立即停止在该部位注射,直至症状消失。

3.胰岛素规范注射九步骤

(1)注射前洗手。

(2)核对胰岛素类型和注射剂量。

(3)安装胰岛素笔芯。

(4)预混胰岛素需充分混匀。

(5)安装胰岛素注射笔用针头。

(6)检查注射部位和消毒。

(7)选择合适的注射方法,根据胰岛素注射笔用针头的长度明确是否需要捏皮以及进针的角度。绝大多数成人4mm或5mm针头无需捏皮,垂直进针即可。

(8)注射完毕以后,针头滞留至少10秒后再拔出。

(9)注射完成后立即将针头取下,丢弃在加盖的硬壳容器中。

4.针头重复使用的危害

所有型号一次性注射笔用针头仅限一次性使用,在完成注射后应立即卸下,当患者自我注射时,套上外针帽后废弃,而不应留置在胰岛素笔上。这样可避免空气(或其他污染物)进入笔芯或笔芯内药液外溢,进而影响注射剂量的准确性。此外,针头重复使用与脂肪增生相关,并会造成针尖钝化,切面受损,针头表面的润滑层脱落,增加疼痛。

1.多吃五谷杂粮,如玉米、燕麦、芹菜等高纤维食物。

2.规律饮食,控制食量,尤其是含糖量高的食物和高脂肪的食物要少吃或不吃。细嚼慢咽,不暴饮暴食。

3.注意休息,保证每天6~8小时睡眠,过多或过少均会增加患糖尿病概率。

4.避免体重增加,适量运动。

5.戒除吸烟饮酒等不良嗜好。

(白姣姣 王 峥 孙 皎)