去看看

去看看

随着人口老龄化及人们对生活质量的重视,骨质疏松症日渐成为困扰老年人的一个社会问题。老年性椎体骨质疏松及其引起的椎体骨折给医学及社会带来的难题也越来越受到重视。老年人骨质疏松症是椎体压缩性骨折的常见原因,并且骨折后骨愈合过程减缓,再次发生骨折的风险明显增大。容易因长期卧床导致患者坠积性肺炎、肌肉萎缩、关节粘连、心肺功能衰退等并发症。严重影响老年患者的日常生活质量,并有较高的致残率及致死率。

(一)定义

脊柱压缩性骨折是由于外力挤压影响,导致椎体的形态及高度发生压缩性改变,破坏了椎体的正常形态结构的骨折,称之为脊柱压缩性骨折。

(二)术语表达

脊柱压缩性骨折存在许多表达方式,如:椎体压缩性骨折、椎体挤压骨折、椎体受压骨折等,临床医学将此骨折的表达术语定义为脊柱压缩性骨折。本指南将椎体压缩性骨折、椎体挤压骨折、椎体受压骨折统一定义为脊柱压缩性骨折。

骨质疏松的发病率已经跃居世界各种常见病的第7位。我国目前的老年人口约2.5亿人,60岁以上老人每年以3.2%的速度增长。每年大约有700 000例与骨质疏松相关的椎体骨折。16%的女性和5%的男性会出现有症状的椎体骨折。由骨质疏松引起的骨折好发于髋骨及脊柱的胸、腰段。而对老年患者尤其是绝经后妇女来说,又以脊柱压缩性骨折多见。

老年人脊柱骨质疏松,高处坠落伤、臀部着地从而导致身体前倾,引起椎体受到挤压;再就直接暴力作用于脊柱部位从而导致脊柱部位过屈过伸。最后导致脊柱压缩性骨折。

由于椎体骨量减低、骨强度下降、骨脆性增加,日常活动中由轻微损伤即可造成脆性骨折,以脊柱压缩性骨折发病率最高,发生在L1的最多,其次是T12,再依次是T11、L2和L3。

基于椎体形体改变脊柱压缩性骨折分三型:

(一)椎体楔形骨折

椎体前方高度明显变低,后方高度变化不大。

(二)双凹状骨折

椎体前方,后方高度变化差别不大,中间高度明显变低。

(三)椎体全压缩性骨折

椎体各部分高度均变小。

(一)影像学检查

1.X线片

受累椎体不同程度楔状改变,前部或侧部变扁,后部高度正常。

2.CT

椎体前部呈现不规则形骨折线,椎体后壁完整,椎管形态正常。

3.MRI

椎体楔形改变,显示椎体内信号异常,椎管内结构正常,椎旁软组织正常。

(二)临床表现

1.腰背痛

腰背部疼痛为脊柱压缩性骨折最主要的临床表现,是患者就诊的主要原因。

(1)急性期:

骨折后,大部分患者腰背部出现急性疼痛,疼痛部位即伤椎处,翻身时疼痛明显加重,以至不能翻身,不敢下床。大多数患者腰背痛在翻身及起床时疼痛加重,可能为脊柱屈伸时骨折处不稳定,组织水肿造成的疼痛。

(2)慢性期:

部分患者早期短暂卧床休息后疼痛减轻,即下床负重活动,易导致骨折不愈合,假关节形成。还有部分患者骨质疏松严重,虽长期卧床,但骨强度及密度难以迅速提高,骨质疏松存在,骨折不断发生,此类患者多长期存在慢性腰背痛。

2.相应神经分布区的放射痛

某些脊柱压缩性骨折的患者除了表现骨折部位的局限性疼痛外,常表现为沿骨折部位神经走行的放射痛。腰背部压痛可向胸前、腹前区及下肢放射。如胸椎压缩性骨折,背部疼痛沿肋间神经放射,多表现为胸前区或肋弓处疼痛;腰椎压缩性骨折的患者,腰部疼痛可向腹前区放射,或沿股神经或坐骨神经放射,相应神经支配区疼痛、麻木。

3.后凸畸形,脊柱矢状面失平衡

部分患者发生骨折后无明显疼痛不适,或经早期卧床及自服止痛药物治疗后疼痛减轻,仍能从事日常工作而未诊治,常导致骨折椎体继续压缩变扁,骨折愈合差,发生进展性脊柱后凸畸形。

4.腰背部的慢性疼痛及身高下降,背部肌肉的痉挛和抽搐

部分患者由于骨折部位疼痛,患者长期保持疼痛最小的体位,背部肌肉长时间痉挛,翻身或屈伸疼痛加重时,可发生抽搐。大部分患者出现骨折部位棘旁疼痛和压痛,部分患者骨折部位疼痛、压痛不明显,表现为骨折部位以下棘旁疼痛及压痛,如胸腰段椎体压缩骨折,表现为下腰痛,患者由于腰背部疼痛,下腰段肌肉长时间痉挛,肌肉疲劳,会引起远离骨折部位的疼痛及压痛。

(三)其他表现

肺活量减少、呼吸功能障碍、腹部受压、食欲减退、腰椎前凸增大、椎管狭窄、腰椎滑脱、健康状况恶化、脊柱椎体的叩击疼痛等。

(一)保守治疗

1.保守治疗的目的包括 缓解疼痛,早期活动,维持脊柱的矢状面和冠状面稳定,预防晚期的神经压迫。

2.应用镇痛剂及支具来控制患者的症状 如三点Jewett伸展支具或Cash支具,便于穿带,但患者的顺应性较差。

3.限制活动及卧床休息常可改善症状。

4.物理治疗有助于患者早期恢复活动 激光、微波、中频脉冲电治疗、磁疗、超声波药物离子导入、针灸等。

5.药物治疗即抗骨质疏松治疗。

(二)手术治疗

1.开放性手术

目前多用于伴有神经、脊髓受压及结构性失平衡的病例,但骨质疏松常易导致内固定失败。

2.微创手术

目前开展较成熟的微创手术主要包括经皮椎体成形术(PVP)和经皮后凸成形术(PKP)。

因脊柱压缩性骨折的老年患者,常伴有脑萎缩、感觉功能障碍、运动功能障碍、心肺功能的减退、心理焦虑抑郁等以及日常生活活动能力降低,所以本指南在进行康复评定时主要从其骨折愈合情况、认知功能、感觉功能、运动功能、心肺功能、心理及日常生活能力评定等方面进行。

(一)骨折愈合情况、骨折部位稳定性情况评定

骨折愈合情况:骨折的临床愈合标准①局部无压痛,叩击痛;②局部无异常活动;③X线照片显示骨折线模糊,有连续性骨痂通过骨折线;④连续观察两周骨折处不变形。

(二)认知知觉功能评定

认知是认识和知晓事物过程的总称,是人类大脑特有的高级功能,是指人在对客观事物的认识过程中,对感觉输入信息的获取、编码、操作、提取和使用的过程,是输入和输出之间发生的内部心理过程,包括注意、知觉、思维及记忆等。

1.筛查法

筛查法指的是从总体上大致检查出患者是否存在认知障碍的方法,常用的筛查量表有:简易精神状态检查量表、长谷川痴呆量表等。

2.成套测验法

主要用于认知功能较全面的定量测定,其信度和效度均经过严格检验,当分值低于正常范围时,提示患者存在认知功能障碍。认知功能的常用成套测验主要有Halstead~Reitan神经心理学成套测验、韦氏记忆量表以及洛文斯顿作业认知评定成套试验等。

(三)疼痛评定

视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)用于疼痛的评定。在国内外临床使用较为广泛,基本的方法是使用一条长约10cm的游动标尺,一面标有10个刻度,两端分别为“0”分端和“10”分端,0分表示无痛,10分代表难以忍受的最剧烈的疼痛。临床使用时将有刻度的一面面向患者,让患者在直尺上标出能代表自己疼痛程度的相应位置,医务人员根据患者标出的位置为其评出分数,临床评定以“0~2”分为“优”,“3~5”分为“良”,“6~8”分为“可”,>“8”分为“差”。

(四)感觉评定

利用感觉评定的常用设备如:大头钉(一端尖,一端钝),棉花,试管,音叉等评定老年患者的浅感觉、深感觉、复合感觉等,检查时先检查健侧,建立患者的正常标准,通过对感觉检查的结果分析,应能判断引起感觉变化的原因,感觉障碍对患者日常生活、功能活动的影响,以及采取哪些安全措施可防止患者由于感觉上的变化而再受损伤。

(五)肌力评定

国际上普遍应用的肌力评定为徒手肌力检查方法,该方法是1916年美国哈佛大学矫形外科学教授Robert Lovett提出来的。此检查方法是根据受检肌肉或肌群的功能,让患者处于不同的受检体位,然后嘱患者分别在去重力、抗重力和抗阻力的条件下做一定的动作,按照动作的活动范围及抗重力或抗阻力的情况将肌力来进行分级。脊柱压缩性骨折患者主要检查腰背肌核心肌群肌力及双下肢主要活动的肌群。

(六)关节活动度评定

1.测量工具

关节活动度(ROM)的测量工具有很多种,常用的包括量角器、电子角度计、皮尺等。

2.测量内容

脊柱前屈、脊柱后伸、脊柱侧屈、脊柱旋转的关节活动度。

(七)肢体围度测量

脊柱压缩性骨折的患者,由于长期卧床或合并神经损伤时,肢体肌肉萎缩,周径缩小。测量工具一般选择软尺测量,软尺的放置应与四肢长轴垂直呈直角,不可倾斜。测量点选取以肌肉最粗壮处为宜。

(八)步态平衡功能检查

1.步态分析检查

定量分析法,通过器械或专门的设备获得的客观数据对步态进行分析的方法,所用器械或设备可以非常简单,如:卷尺、秒表、量角器等测量工具以及能留下足印的设备;也可以是较为复杂,如利用电子角度计,肌电图,录像,高速摄影,甚至步态分析仪等设备,通过获得的运动学参数、动力学参数、肌电活动参数和能量参数分析步态特征。

2.平衡功能检查

(1)Berg平衡功能评定法(Berg Balance Scale, BBS):

由Katherine Berg于1989年首先报道,最初用来预测老年患者跌倒的危险性。评定内容及评分标准:共14个项目,20min左右完成,满分56分。按得分分为0~20分、21~40分、41~56分三组,其代表的平衡能力则分别对应于坐轮椅、辅助步行和独立行走三种活动状态、评分少于40分说明平衡功能有障碍、有跌倒的危险性。

(2)Fugl-Meyer平衡功能评定法:

此法包括从坐位到站位的量表式的平衡评定,内容较全面,简单易行。七项检查均按3个等级记分,最高平衡评分为14分。评分少于14分说明平衡功能有障碍,评分越低,功能障碍程度越严重。

(九)心肺功能评定

1.心功能评定

(1)1928年美国纽约心脏病学会心功能分级:见表4-4-1。

表4-4-1 1928年美国纽约心脏病学会心功能分级

| 分级 评定标准 |

| Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级 患者活动量不受限制,平时一般体力活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛 患者的体力活动受到轻度限制,休息时无自觉症状,但平时一般活动即可出现 疲乏、呼吸困难或心绞痛 患者体力活动明显限制,小于平时一般活动即引起心悸、气促等症状 患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状,体力活动后加重 |

引自:主编:.老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1

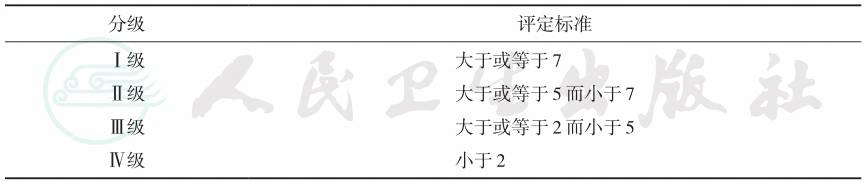

(2)代谢当量(metabolic equivalent,MET)量化心衰患者的心功能分级标准:见表4-4-2。

表4-4-2 代谢当量量化心衰患者的心功能分级标准

| 分级 评定标准 |

| Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级 大于或等于7 大于或等于5而小于7 大于或等于2而小于5 小于2 |

引自:主编:.老年病康复指南.第1版.ISBN:978-7-117-30662-1

(3)也常用6min步行试验(6MWT)、心电运动试验(ECG)等。

2.肺功能评定

一般包括通气功能检查,呼吸力学检查和小气道功能检查。常用呼吸困难分级检查量表:Borg评分量表,通过0~10分渐进描述呼吸困难强度。要求试者对呼吸不适的总体感觉分级,0分代表完全没有感觉,而10分代表想象得到的最严重感觉。临床还常用肺容积与肺通气功能测定、运动气体代谢测定、动脉血气分析、呼吸分析等方法来评定患者的呼吸功能情况。

(十)心理评定

1.汉密尔顿抑郁量表(Hamilton depression scale, HAMD)

是由Hamilton于1960年编制,是临床上评定抑郁状态时应用得最为普遍的量表。本量表有17项、21项和24项等3种版本。这项量表由经过培训的两名评定者对患者进行HAMD联合检查,一般采用交谈与观察的方式,检查结束后,两名评定者分别独立评分;在治疗前后进行评分,可以评定病情的严重程度及治疗效果。

2.汉密尔顿焦虑量表(Hamilton anxiety scale, HAMA)

是英国学者汉密尔顿于1959年编制的一种医师常用的焦虑测验量表,它能很好地衡量治疗效果,一致性好、长度适中、简便易行,用于测量焦虑症以及患者的焦虑程度,是当今用得最广泛的焦虑量表之一。评分方法HAMA每项评定按症状轻重分为0~4分5个级别。0分:无症状;1分:症状轻微;2分:有肯定的症状,但不影响生活与活动;3分:症状重,需加以处理,或已经影响生活和活动;4分:症状极重,严重影响其生活。

(十一)日常生活活动能力评定

1.ICF活动和参与评价量表评定

参照ICF“活动和参与”成分的内容和体系及类目定义,从理解和交流、身体活动、自我照护、与人相处、生活活动和社会参与六个方面评价个人的整体健康状况。适用于老年骨折患者的日常生活能力评定。

2.FIM量表检查

美国物理医学与康复学会1983年制定功能独立性评定量表(functional independence measure,FIM),它是“医疗统一数据系统”的核心部分。用来评定患者独立生活能力。目前已广泛应用于医疗机构中,是国际公认的独立生活能力评定量表,FIM包括两大类,六个方面,共18项。126分,完全独立;108~125分,基本独立;90~107分,极轻度依赖或有条件的独立;72~89分,轻度依赖;54~71分,中度依赖;36~53分,重度依赖;19~35分,极重度依赖;18分,完全依赖。

3.Barthel指数评定

产生于20世纪50年代中期,一直沿用至今,Barthel指数评定简单,可信度高,灵敏度高,是目前临床最常用的ADL能力评定方法之一。评定内容包括大、小便控制,修饰,如厕,进食,转移,步行,穿着,上下楼梯,洗澡共10项。根据是否需要帮助及帮助程度分为0、5、10、15四个等级,总分为100分。100分为独立,>60分为轻度依赖,60~41分为中度依赖,40~21分为重度依赖,<20分为完全依赖。

(十二)环境评定

环境评定可通过问卷调查或实地考察完成。推广评定各种环境,了解伤残者在家庭、社区及(或)工作环境中的功能水平,安全性以及舒适和方便程度等,找出影响患者功能活动的环境因素。针对该因素,确定有针对性的康复治疗方案,并为患者、家属、雇主甚至政府有关部门提供符合实际的解决方案。通过评定,确定患者是否需要使用以及需要使用何种辅助用具或设备。

(一)治疗原则

1.早期诊断、早期干预、早期康复。

2.循序渐进、持之以恒、以被动运动开始逐渐转变为主动运动。

3.全面评定、全面康复。

4.个性化康复方案。

5.家庭、社会共同参与,共同支持。

(二)心理治疗

心理活动贯穿于疾病的全过程,它既是疾病变化的必然反映,又是疾病转归的影响因素。因此针对老年骨折患者出现的心理问题及时做好疏导,保持良好的心态、轻松愉快的情绪是疾病康复的重要前提。加强与老年患者的沟通交流,帮助老年患者重塑康复信心。

(三)心肺功能训练

1.膈肌呼吸训练

患者处于舒适而放松的体位,示范膈肌的正确呼吸方式,治疗师将手放置于前肋下方的腹直肌上,让患者用鼻缓慢深吸气,同时腹部鼓起,再让患者有控制地用口呼气,同时腹部下陷,每个循环持续3~4次,不要让患者过度换气。

2.吹笛式呼吸

指导患者缓慢地深吸气,然后让患者轻松地做出吹笛姿势呼气。

3.呼吸肌训练

①横膈肌抗阻训练;②吸气肌阻力训练。

心肺功能训练30~45min/次,1~2次/d。

(四)感觉训练

1.常用工具

刷子、振动器、冰、橡胶用品、圆棒、各种质量的球等。

2.促进技术

(1)触觉刺激:

快速刷擦和适当地触摸患者肢体,刺激C纤维,活化y2纤维的末梢,诱发主动肌收缩,抑制拮抗肌收缩。

(2)温度刺激:

常用冰刺激,一般采取:①一次刺激法;②连续刺激法。

(3)轻叩:

轻叩皮肤可刺激低阈值的A纤维,从而引起皮肤表层运动肌的交替收缩。

(4)挤压:

按压肌腹可引起与牵拉肌梭相同的牵张反应,用力挤压患者下肢关节可使关节间隙变窄,可刺激患者提高阈值感受器。

感觉训练10~20min/次,1~2次/d。

(五)物理治疗

1.物理因子治疗

(1)光疗法:

光疗法指利用人工光源或自然光源防治疾病和促进机体康复的治疗方法。光疗法作用于脊柱压缩性骨折的老年患者可起到缓解肌肉痉挛,镇痛,改善局部血液循环,促进炎症消散,减轻术后组织粘连,软化瘢痕,促进组织再生等疗效。10~20min/次,1~2次/d。

(2)低频电疗法

1)神经肌肉电刺激疗法:

是应用低频脉冲电流刺激神经或肌肉使其收缩,以恢复其运动功能的方法,主要用以刺激失神经肌、痉挛肌和平滑肌。作用于患者腰背部可刺激引起腰背肌的肌肉收缩。对于脊柱压缩性骨折伴有神经损伤的老年患者,将其作用于双下肢功能受损的肌群,可刺激其收缩,利于肌肉神经传导的恢复与重建。10~20min/次,1~2次/d。

2)经皮电刺激神经疗法:

是以一定技术参数的低频脉冲电流,经过皮肤输入人体,用于治疗急、慢性疼痛。作用于腰部可缓解腰部的急性以及慢性疼痛,伴有神经损伤导致双下肢肌肉疼痛的患者,可作用于双下肢肌肉,缓解其疼痛。10~20min/次,1~2次/d。

3)低频高压电疗法:

是一种应用150~500V高压的低频脉冲电流来治疗疾病的方法,既能兴奋感觉神经,又能兴奋运动神经,同时还可以促进血液循环。作用于患者的腰部及双下肢,可促进腰部及双下肢的血液循环,兴奋患者的运动、感觉神经,促进患者运动及感觉功能的恢复。10~20min/次,1~2次/d。

(3)中频脉冲电治疗:

临床上应用频率为1 ~100kHz的脉冲电流治疗疾病的方法称为中频电疗法。中频电疗法可分为:干扰电疗法,等幅中频电疗法,调制中频电疗法,低、中频电混合疗法(音乐电疗法、波动电疗法)等。利用中频电疗法,对腰背部肌肉进行作用,可产生缓解腰部疼痛,改善腰部局部血液循环,促进淋巴回流,提高神经肌肉兴奋性,锻炼肌肉,软化瘢痕等疗效。10~20min/次,1~2次/d。

(4)高频电疗法:

频率大于100kHz的交流电属于高频电流,应用高频电流作用于人体以治疗疾病的方法,称为高频电疗法,高频电疗法的主要治疗技术有:共鸣火花疗法,短波疗法,超短波疗法,微波疗法,高频电热疗等,作用于患者,可起到消炎,止痛,改善局部循环的作用。作用区域有金属固定患者禁用。

1)短波电疗法:

短波电疗以温热效应为主,又称短波热透疗法。可改善组织的血液淋巴循环和镇静、止痛、缓解肌肉痉挛。10~20min/次,1~2次/d。

2)超短波电疗法:

可改善局部的血液循环,增强毛细血管的通透性,加强营养代谢,促进药物向病灶的进入和炎性介质、病理产物、细菌毒素的清除以及水肿的消散。10~20min/次,1~2次/d。

3)微波电疗法:

可使局部血管扩张促进水肿吸收及炎症产物、致痛物质等的排出,也可降低周围神经的兴奋性,具有镇痛作用。10~20min/次,1~2次/d。

(5)磁场疗法:

磁场疗法是一种利用磁场作用于人体穴位、局部或全身,以达到治疗疾病目的方法,磁场影响人体电流的分布,电荷微粒的运动,膜系统的通透性和生物高分子的磁矩取向等,利用磁疗作用于脊柱压缩性骨折的老年患者可起到消肿、镇痛、促进血液及淋巴循环,提高骨密度等作用,可加快老年患者骨小梁的生长及恢复。作用区域有金属固定患者禁用磁场疗法。10~20min/次,1~2次/d。

(6)传导热疗法:

是指以各种热源为介体,将热直接传导于机体,从而达到治疗疾病以促进疾病康复的一种治疗方法,又称温热疗法。目前临床常用的治疗方法有:蜡疗、中药热罨包、蒸汽疗法、泥疗、砂疗等,作用于老年患者腰背部有降低张力,镇痛,促进水肿的吸收,改善组织营养,促进创面愈合,软化瘢痕,促进组织代谢等疗效。10~20min/次,1~2次/d。

(7)压力疗法:

压力疗法可分为正压疗法与负压疗法,或两种压力交替的正负压疗法。

1)正压顺序循环疗法:

采用气袋或加压装置,能促进肢体组织间隙的过量积液由肢体远端向近端挤压,促进静脉血和淋巴液回流,促进肢体的血液和淋巴液循环。

2)皮肤表面加压疗法:

通过对人体表面施加适当压力以预防皮肤表面瘢痕增生,防止肢体肿胀。10~20min/次,1~2次/d。

2.运动疗法

老年脊柱压缩性骨折患者常伴有骨质疏松、骨折后愈合缓慢,术后长期卧床制动,导致双下肢肌力下降、直立性低血压、心肺功能低下、泌尿系统感染、褥疮、便秘等。老年人骨折后长期卧床缺乏功能锻炼势必造成骨质疏松加重,骨组织修复能力降低从而出现肌肉萎缩,康复锻炼应尽早开始。

(1)肌力训练

1)非手术治疗的患者:

腰背部核心肌群力量进行中小强度的训练,对腰背部的核心肌群进行等长收缩训练,强化肌肉的力量与脊柱稳固性,增强肌肉对脊柱的稳定及保护,改善血液循环,加快水肿的吸收。对患者的踝足进行节律性踝部的背伸和跖屈活动,促进下肢的血液循环,预防双下肢血栓形成。

2)手术治疗后的患者:

腰背部核心肌群力量进行患者所耐受的强度的训练,对腰背部的核心肌群进行等长及等张收缩训练,强化肌肉的力量与稳固性,增强肌肉对脊柱的稳定及保护。

3)双下肢的肌力训练:

对老年患者双下肢的髂腰肌、臀大肌、股四头肌、股二头肌等肌群进行力量性训练及耐力训练,提高患者双下肢肌肉的肌力及耐力,从而增强患者的日常生活活动能力。30~45min/次,1~2次/d。

(2)电动起立床训练:

通过电动起立床循序渐进地改善患者的体位,预防老年患者骨折后因卧床所导致的坠积性肺炎及直立性低血压的产生,对患者脊柱施予应力作用,促进骨质的再生及愈合。30~45min/次,1~2次/d。

(3)有氧训练:

又称为有氧代谢运动训练,是指人体在运动过程中所需要的能量主要依靠细胞有氧代谢提供,运动方式为中等强度的大肌群、节律性、长时间、周期性运动。给予老年脊柱压缩性骨折的患者有氧训练,可以增强患者的心肺功能,改善患者代谢,预防糖尿病及高血脂,增强患者体质。30~45min/次,1~2次/d。

(4)负重和平衡功能训练:

跌倒是老年人发生非椎体骨折的最主要且独立影响因素,平衡功能异常是老年人发生跌倒的主要原因。平衡的维持需要一定的躯干、双侧上肢及下肢的肌力来调整姿势。非手术治疗患者需要恢复8~12周才可进行训练。手术治疗患者需要恢复2~3周才可进行训练。

主要训练内容包括:①坐位重心转移训练;②站立位重心转移训练;③左右负重训练;④从静态平衡到动态平衡的训练。

(六)作业疗法

老年患者在脊柱压缩性骨折后,日常生活独立能力会存在一定程度的障碍,帮助患者训练日常生活独立能力,可以提高老年脊柱压缩性骨折患者的生活质量。

主要训练内容包括:①坐站转移训练;②独立穿脱训练;③独立行走训练;④上下楼训练。30~45min/次,1~2次/d。

(七)康复工程

1.辅助器具使用

让患者佩戴适合的矫形装置,以保护老年患者的脊柱稳定性,有助于椎体的安全愈合,如:颈托、腰部围带、胸部围带、胸腰围带、胸腰固定夹板等。

2.环境改造

根据患者需要,对患者的卧室,门窗,卫生间,厨房进行合理改造,增加老年患者居住环境的安全性和便利性,可以减小老年患者日常生活中跌倒风险,提高老年患者的生活质量。

(八)传统中医治疗

1.针灸治疗

(1)常规针刺疗法

1)初期:

素髎、后溪、人中、腕骨、三焦俞、肾俞、大肠俞。可视病情取患侧或对侧穴位。留针30min。可视病情加用电针、温针。普通针刺、电针1次/d、温针1次/d;治疗一周休息1天。

2)中期:

三阴交、阿是穴、患处夹脊穴、大杼,可视病情加用电针、温针。普通针刺、电针1次/d、温针1次/d;治疗一周休息1天。

3)后期陈旧性:

患处夹脊穴、肾俞、大肠俞、三焦俞、关元俞、大杼。双侧取穴,留针30min,可以视病情可以加用电针、温针及埋线。普通针刺、电针1次/d、温针1次/d;治疗一周休息1天;埋线1次/周。

(2)古典针法

1)灵龟八法和飞腾八法:

采用择时开穴和定时开穴法,开八脉交会穴,先取主穴,后取应穴,共4穴。顺序:先取健侧,再取患侧。然后可以根据病情,配伍其余穴位。1次/d;治疗一周休息1天。整复前后及整复时、中后期均可配合使用。

2)子午流注开穴法:

采用择时开穴和定时开穴法,择时开穴主要以足三阳经为主,顺序:先取健侧,再取患侧。纳甲法还应同取原穴,然后可以根据病情,配伍其余穴位,1次/d;治疗一周休息1天。整复前后及整复时、中后期均可配合使用。

2.灸法

艾条灸或雷火灸局部患处,微红为度,1次/d。

3.中药塌渍

(1)活血散

1)配方:

乳香、没药、无名异、赤芍、血竭、桂枝、白芷、羌活、紫荆皮、续断、栀子、骨碎补、楠香、三七、五加皮、木香。

2)功效:

疏风散结,消肿定痛。用于骨折初期、中期及术后伤口皮肤愈合后。

3)用法:

研成粉末,水或白酒适量,调成糊状,敷贴患处,每日一次,每次5小时以上。

(2)接骨散

1)配方:

乳香、没药、透骨草、穿山龙、自然铜、接骨仙桃草、土鳖虫、地龙、狗骨、续断、当归、骨碎补、楠香、木香。

2)功效:

温经行血、接骨续筋。用于骨折中期、后期及术后骨折延迟愈合者。

3)用法:

研成粉末,水或白酒适量,调成糊状,敷贴患处,每日一次,每次6小时以上。

(一)康复护理宣教,自我康复训练监督指导

(二)增加营养

给予老年患者多吃利于骨质恢复的食物,诸如含钙的食物,含蛋白质的食物给予利于消化的食物。

(三)避免意外

在老年患者进行康复治疗及日常生活活动中,应尽量避免去防护措施不足的地点,如积水处,高处,路面不平处等。

(四)良姿位摆放

在老年患者卧床时,给予患者的肩胛区,肘部,坐骨结节,足跟等骨性突处进行减压处理,如放置气压垫,软枕等。

(五)预防压疮护理

给老年患者配备气压床垫,定时翻身,在肩胛区,坐骨结节处,脚跟处摆放气枕或软枕,进行减压处理。

(六)患者卫生护理

对老年脊柱压缩性骨折的老年患者提供个人卫生方面的照顾及帮助。

(七)患者的功能维持护理

1.刺激患者的血液循环,放松肌肉,使患者感到舒适,帮助患者恢复精力。

2.帮助患者做肠道按摩,促进老年患者的肠蠕动,帮助患者维持肠道通畅。

脊柱压缩性骨折老年患者,因长期卧床静养,从而呼吸、血液循环、泌尿、消化等系统也会受到影响,患者容易产生肺部感染、压疮、尿路感染、下肢深静脉血栓等并发症,患者主要的合并症为高血压、冠心病、糖尿病以及脊髓损伤等。

(一)预防二次损伤

老年患者因存在进一步的骨质疏松与骨钙流失,所以加强老年患者的安全防护,防止二次损伤的发生是第一位的。

(二)预防并发症

1.预防下肢深静脉血栓

可以给予患者双下肢气压治疗预防,双下肢穿戴弹力袜,做双下肢的向心按摩及做双下肢的适当运动来预防。

2.预防伤口感染

及时做好伤口的卫生清洁护理及消毒。

3.预防压疮

配备气压床垫,定时翻身,注意良姿位的摆放与减压防护。

(一)基础疾病

老年患者存在许多基础疾病,如高血压、糖尿病、心脏病等基础疾病,影响治疗,骨折愈合缓慢。

(二)骨质疏松

老年患者随着年龄的增大,钙的流失速度加快,骨质的脆性增加,骨质疏松严重,骨折愈合缓慢。

(三)稳定性与非稳定性骨折

稳定性骨折患者预后的安全系数较高,非稳定性骨折的患者预后较差,容易造成二次损伤,需加强日常生活安全防护,避免二次损伤。

(四)手术与非手术

行固定手术的患者恢复周期比非手术保守治疗的患者要短,功能衰减的程度也要更低。

(叶 斌 陈友燕 李昊棣)