去看看

去看看

1997年全国第二届支气管哮喘学术会议第一次制定了我国《支气管哮喘防治指南》(简称指南),该指南对支气管哮喘(简称哮喘)的定义、诊断、治疗疗效判断标准及教育和管理分别进行了阐述,对我国临床医师的规范化诊断和治疗及推动哮喘的综合防治工作起到了巨大推动作用。由于对哮喘发病机制研究的不断深入、对哮喘治疗药物的循证医学研究使诊治观念发生某些改变。2002年世界卫生组织(WHO)、美国国立卫生院(NIH)及美国心肺和血液研究所(NHLBI)组织有关专家重新修订了《全球哮喘防治创议》(GINA),提出了全球哮喘防治的最新指导意见。2003年中华医学会呼吸病分会哮喘学组参照GINA有关文件及近年我国防治工作的经验重新修订了我国的《支气管哮喘防治指南》,在中华结核和呼吸杂志发表[1]。2003年《支气管哮喘防治指南》保留了定义、诊断、治疗及教育和管理4个部分,删除了无法指导临床的疗效判断标准,而把“常用药物简介”单独列为一个部分,更便于临床医师尤其是基层医师充分了解哮喘治疗药物的作用机制、药理学特性及治疗知识,被引用1597次。2006年全球哮喘防治创议(GINA)[2]作了较大修改,反映了国际上近年来对哮喘诊断、治疗及预防的新进展。中华医学会呼吸病分会哮喘学组组织了有关专家在查阅中外文相关文献的基础上,起草修订《指南》初稿,之后分发给学组的有关专家,广泛征求意见,在此基础上初步定稿,之后再一次征求意见,补充修改,最后由小组集体讨论、定稿了2008年新指南,当年已公开发表[3]。此后,我们还制定了3个文件,即2010年的《难治性哮喘诊断与处理专家共识》[4],2013年《支气管哮喘防治指南》基层版[5]和《支气管哮喘控制的中国专家共识》[6]。

本指南是在我国2003指南的基础上,参照了2006年版GINA,强调执行GINA必须结合我国国情,即在体现国际最先进的诊疗方法的同时,又要结合我国的实际情况。特别提出了适合不同经济发展水平的药物选择和治疗方案,如吸入激素联合口服缓释茶碱。本次修订的《指南》框架,包括以下5个部分:①定义;②诊断;③常用药物简介;④治疗;⑤教育和管理。本《指南》的特点是强调了规范化的诊断和治疗,特别是开展哮喘的长期管理对提高哮喘的控制水平有重要作用。《指南》从哮喘分级、治疗目标、药物治疗方案和管理等方面贯穿了全面强调哮喘的控制这一条主线。与原指南不同的方面如下。

一、定义

在原定义内容之外,增加了“哮喘发病的危险因素包括宿主因素(遗传因素)和环境因素两个方面。”

二、诊断

诊断标准中修改了支气管舒张试验阳性的判断标准,即FEV1增加≥12%,FEV1绝对值增加≥200ml。

分期上哮喘分为急性发作期(acute exacerbation)、慢性持续期(chronic persistent)和临床缓解期(clinical remission)。强调了“临床缓解期”这一概念,这与国外《指南》不同,且明确指出临床缓解期的判断标准为经过治疗或未经治疗症状及体征消失、肺功能恢复到急性发作前水平,并维持3个月以上。

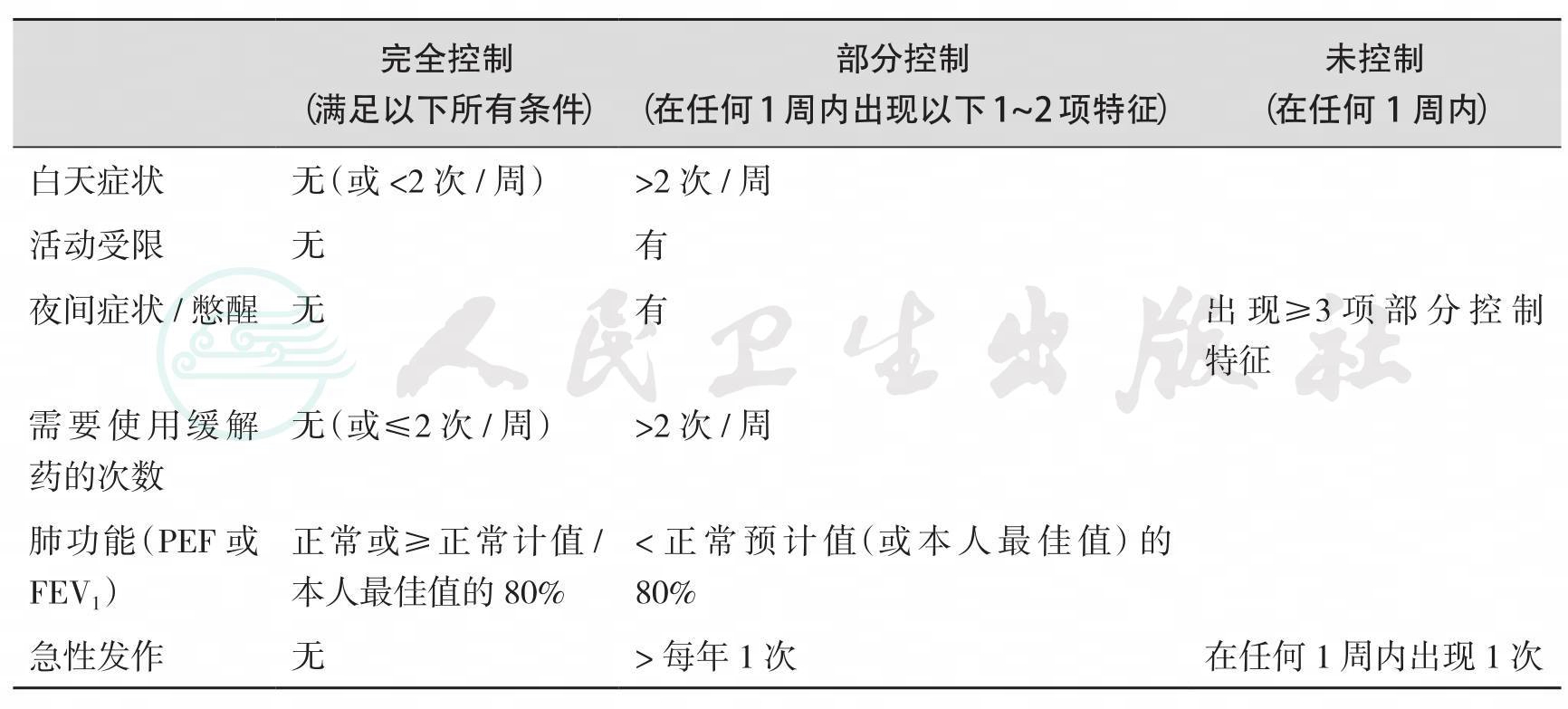

分级上变化较大,主张继续使用病情严重程度的分级,用于判断治疗前或初始治疗时严重程度。强调在哮喘的长期管理中按照控制水平来分级,这种分级方法更容易被临床医师掌握,有助于对哮喘的更好控制(表11-1)。

表11-1 控制水平分级

新《指南》增加了相关诊断试验的内容,包括肺功能测定、支气管激发试验、呼气流量峰值(PEF)变异率、痰液中嗜酸性粒细胞计数、呼出气一氧化氮(NO)检测以及变应原皮试和血清特异性IgE测定的临床意义。

三、常用药物简介

治疗哮喘的药物分为控制性和缓解性药物:①控制性药物:是指需要长期每天使用的药物,通过抗炎作用使哮喘维持临床控制,代表性药物为糖皮质激素(简称激素)吸入剂等;②缓解性药物:是指按需使用的药物,通过迅速解除支气管痉挛而缓解哮喘症状,代表性药物为速效β2-受体激动剂吸入剂等。

强调了激素是最有效的控制气道炎症的药物,激素吸入剂是长期治疗哮喘的首选药物。介绍了哮喘药物的新剂型,如透皮吸收剂型的β2-受体激动剂妥洛特罗(tulobuterol)。由于采用结晶储存系统来控制药物的释放,药物经过皮肤吸收,因此可以减轻全身不良反应,对预防晨降有效,且使用方法简单。明确指出长效β2-受体激动剂(LABA)吸入剂不宜长期单独使用,应该在医师指导下与激素吸入剂联合使用。评价了白三烯调节剂在哮喘治疗中的作用和地位,可减轻哮喘症状,改善肺功能,减少哮喘的恶化。单独使用适合于轻度哮喘的治疗,作为联合治疗可减少中至重度哮喘患者每天吸入激素的剂量,并可提高其临床疗效,尤其适用于阿司匹林过敏性哮喘、运动性哮喘和伴有变应性鼻炎的哮喘患者。《指南》中强调抗胆碱药物舒张支气管的作用比β2-受体激动剂弱,起效也较慢,到目前为止,尚无证据表明在哮喘长期管理方面有显著的作用。

在新药治疗方面,根据国外研究结果评价了抗IgE治疗的作用,认为抗IgE单克隆抗体(omalizumab)可用于血清IgE水平增高的哮喘患者,特别是经过激素吸入剂和LABA等多种药物联合治疗后症状仍未控制的严重过敏性哮喘患者。但因该药临床使用的时间尚短,其远期疗效与安全性有待进一步观察。目前我国尚未上市,价格昂贵将会使其临床应用受到限制。

本《指南》根据国内外循证医学研究结果,公正地评价了变应原特异性免疫疗法(SIT)在哮喘治疗中的作用和地位,认为该疗法通过皮下给予常见吸入变应原提取液(如螨、猫毛、豚草等)可减轻哮喘症状,降低气道高反应性,但对其远期疗效和安全性尚待进一步研究与评价。我国变应原制备的标准化工作有待加强。SIT应该在严格的环境控制和药物治疗前提下进行。

对其他治疗哮喘药物的评价,如色苷酸钠和奈多罗米钠(nedocromil sodium)因抗炎作用弱,效果不确切,不再作为成人轻度哮喘的治疗药物选择。抗组胺药物H1受体拮抗剂,如口服第二代抗组胺药物酮替芬、氯雷他定、特非那丁等具有抗变态反应作用,但对哮喘的治疗作用较弱,可用于伴有变应性鼻炎的哮喘患者。

四、治疗

明确指出哮喘的主要治疗目标为达到并维持哮喘症状的控制,强调虽然哮喘目前尚无根治的办法,但以抑制气道炎症为主的治疗能够控制哮喘的临床症状。尽管从患者和社会的角度来看,控制哮喘的花费似乎很高,但不正确的治疗其代价会更高。

长期治疗方案的确定应以患者病情严重程度为基础,根据其控制水平选择适当的治疗方案。

在药物的选择上,既要考虑药物的疗效及其安全性,也要考虑患者的实际状况,如经济收入和当地的医疗资源等。要为每一个初诊患者制订哮喘防治计划,定期随访、监督,改善患者的依从性,并根据患者的病情变化及时调整治疗方案。

参照GINA文件,哮喘患者的长期治疗方案分为5级,并对初始治疗和升、降级治疗进行比较清楚的界定。对以往未经规范治疗的初诊哮喘患者可选择第2级治疗方案,若哮喘患者病情较重,应直接选择第3级治疗方案。如果该级治疗方案不能控制哮喘,治疗方案应该升级直达到哮喘控制。当哮喘控制并维持至少3个月后,治疗方案可考虑降级。可考虑的减量方案:①单独吸入中至高剂量激素的患者,将吸入激素剂量减少50%;②单独吸入低剂量激素的患者,可改为每日1次用药;③吸入激素和LABA联合用药的患者,将吸入激素剂量大约减少50%,仍继续联合治疗。当达到低剂量联合治疗时,可选择每日1次联合用药或停用LABA,单用吸入激素治疗。若患者使用最低剂量控制药物达到哮喘控制1年以上,可考虑停用药物治疗。但也同时指出以上降级方案目前尚缺乏足够的循证医学证据。

《指南》第一次提出了适合我国国情的治疗方案,但缺少循证医学证据的支持。对于我国贫困地区或低收入的哮喘患者,视其病情严重程度不同,长期控制药物可考虑使用:①吸入低剂量激素;②口服缓释茶碱;③吸入激素联合口服缓释茶碱;④低剂量口服激素联合口服缓释茶碱。这些方案的疗效与安全性尚需要进一步证实,尤其要监测长期口服激素可能引起的全身不良反应。

关于哮喘急性发作的处理,强调可引起哮喘相关死亡的高危患者包括:①有需要插管和机械通气的濒于致死性哮喘的病史;②在过去1年中因为哮喘而住院或急诊者;③正在使用或近期停用口服激素;④目前未使用吸入激素;⑤过分依赖速效β2-受体激动剂,特别是每月使用沙丁胺醇(或等效药物)超过1瓶的患者;⑥有心理疾病或心理问题,包括使用镇静剂;⑦对哮喘治疗依从性差。《指南》中增加了急性发作在家庭或社区中处理的内容,认为轻度和部分中度急性发作患者可以在家或社区中治疗,其治疗措施主要为重复吸入速效β2-受体激动剂。如果治疗反应不完全,尤其是在控制性药物治疗的基础上出现急性发作应及时到医院就诊。对急性发作的医院内治疗,《指南》中提出了部分中度和所有重度急性发作均应到急诊室或医院治疗。应重复使用速效短效β2-受体激动剂(SABA),推荐在初始治疗时连续雾化给药,随后根据需要间断给药(每4~6小时1次)。联合吸入β2-受体激动剂和短效抗胆碱能药物(SAMA)能够获得更好的支气管舒张作用并可减少住院率。中重度哮喘急性发作患者应尽早使用全身激素,特别是对速效β2-受体激动剂初始治疗反应不完全或疗效不能维持以及在口服激素基础上仍然出现急性发作的患者。雾化吸入激素(如布地奈德)可减少全身激素的剂量,可与速效β2-受体激动剂联合应用。镁制剂不推荐常规使用,可用于重度急性发作或对初始治疗效果不佳者。

五、哮喘管理

主要在以下3个方面进行:①建立医患之间的合作关系;②确定并减少接触危险因素;③评估、治疗和监测。本《指南》再次强调了建立医患之间合作关系的重要性,这是实现有效哮喘管理的首要措施,其目的是指导患者自我管理,对治疗目标达成共识,制订个体化的书面管理计划,包括自我监测、对治疗方案和哮喘控制水平定期评估、在症状和(或)PEF提示哮喘控制水平变化的情况下,针对控制水平及时调整治疗,以达到哮喘控制。

参照GINA,本《指南》中提出了哮喘长期管理的循环模式图(即评估、治疗和监测)。认为哮喘治疗的目标是达到并维持哮喘控制。大多数患者或其家属通过医患合作制定的药物干预策略能够达到这一目标,患者治疗的起始及调整时以患者的哮喘控制水平为基础,包括评估哮喘控制、治疗以达到控制以及监测维持控制的持续循环过程。

《指南》中推荐了一些经过临床验证的哮喘控制评估工具,如哮喘控制测试(ACT)及哮喘控制问卷(ACQ)。特别是ACT已经过国内10家医院验证。ACT仅通过回答有关哮喘症状和生活质量的5个问题的评分。不仅适用于临床研究,还可以在临床工作中评估患者的哮喘控制水平,尤其适合在基层医疗机构推广,有助于增进医患双向交流,提供了反复使用的客观指标,便于长期监测。

尽管2008年新修订的《指南》比2003年《指南》有了很大改进,但哮喘临床领域中仍有许多疑难问题亟待解决,我们与发达的国家相比,很多方面还有不小的差距,尤其是新修订的《指南》,大多数内容仍是参考国外资料,真正来源于我们自己的研究结果还不够多,特别是我国循证医学方面的依据偏少,缺少对于哮喘这种异质性疾病的个体化治疗方案。

GINA2013对哮喘的治疗增加了新内容,提出吸入糖皮质激素(ICS)抗炎作用等效剂量为二丙酸倍氯米松(HFC)250µg与二丙酸倍氯米松(CFC)500µg,布地奈德400µg,丙酸氟替卡松250µg。评价了对吸入长效抗胆碱能支气管扩张剂噻托溴铵治疗成人未控制哮喘的作用与沙美特罗、双倍剂量的吸入激素以及与吸入激素和沙美特罗联合应用,有相似的支气管扩张作用,但哮喘控制无显著改善。对于吸入糖皮质激素和长效β2-激动剂治疗未达到控制的哮喘患者加用噻托溴铵吸入,可改善肺功能指标,但症状无明显好转。提出对难治性哮喘患者,采用综合性统一的干预措施可以改善用药依从性和健康状况。部分研究支持支气管热成形术的长期安全性,但还需要对大量接受手术和对照组患者进行长期随访以评估其有效性。口服地塞米松两天可用于治疗哮喘发作,但应用超过两天后可能出现代谢性的副作用。有关上述内容可在以后指南修订时加以补充。

1.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.支气管哮喘防治指南.中华结核和呼吸杂志,2003,26(3):132-138.

2.Global Initiative for Asthma.Global Strategy for Asthma Management and Prevention,(GINA) 2006.http://www.ginasthma.org/.

3.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.支气管哮喘防治指南.中华结核和呼吸杂志,2008,31(3):132-138.

4.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.难治性哮喘诊断与处理专家共识.中华结核和呼吸杂志,2010,33(8):572-577.

5.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.支气管哮喘防治指南(基层版).中华结核和呼吸杂志,2013,36(5):331-336.

6.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.支气管哮喘控制的中国专家共识.中华内科杂志,2013,52(5):440-442.