去看看

去看看

一、概述

雾化吸入治疗是指应用特制的气溶胶发生装置将水分和药液形成气溶胶的液体微滴或固体微粒(直径0.01~100μm),使空气湿化和药液吸入呼吸道,以达到湿润呼吸道黏膜、消炎祛痰、解痉平喘等治疗目的。雾化吸入直接作用于病变部位,局部病灶药物浓度高于静脉给药和口服给药,具有起效迅速、用药剂量小、不良反应少、使用方便等特点。小容量雾化吸入装置有喷射雾化器(图16-1)和超声雾化器(图16-2)。由于喷射雾化气溶胶颗粒大小更适宜雾化吸入,肺沉积更稳定且对雾化药物无影响,超声雾化近年来已逐渐被喷射雾化所取代。

图16-1 喷射雾化器

图16-2 超声雾化器

二、操作实践

1.评估

(1)雾化药液的选择:

根据患儿疾病诊断及病情选择恰当药物。询问患儿既往用药史,有无不良反应及药物过敏情况。了解所用药物的作用、特性及可能出现的不良反应。对呼吸道刺激性较强的药物不宜做雾化吸入。碱性药液、高渗盐水及蒸馏水可引起气道高反应性而致支气管痉挛,应避免用于雾化吸入。油性制剂也不能以吸入方式给药,否则可引起脂质性肺炎。常用药物主要包括:①湿化祛痰药,如α-糜蛋白酶,稀释痰液促进排痰;②糖皮质激素,如普米克令舒,减轻呼吸道黏膜水肿及炎症症状;③支气管扩张剂,如硫酸特布他林雾化液(博利康尼)、沙丁胺醇,解除支气管痉挛。

(2)雾化器的选择:

婴幼儿可选择面罩式喷头(图16-3)。气管插管患儿常选用SVN,将SVN安置于呼吸机的Y型管或管路的复式接头上,位于呼吸机与Y型管之间,雾化器的驱动力可用压缩空气或连续氧气气流。

图16-3 面罩式喷头

A.面罩式喷头;B.面罩式喷头

(3)患儿呼吸状况及自理能力评估:

患儿年龄、呼吸道通气情况、意识状况、自理能力及合作程度等。了解患儿及家属的情绪状态、对治疗的态度、文化程度、对所用药物的认识及理解程度等。

2.操作前护理

(1)患儿准备:

患儿及家属了解雾化吸入疗法的目的、过程及注意事项并配合操作;患儿取坐位或半坐卧位,意识模糊、呼吸无力者可将床头抬高30°、侧卧位。

(2)物品准备:

治疗车、记录单、雾化机、一次性雾化器、根据医嘱配制药液、注射器、纸巾或小毛巾,按需备吸痰装置。

(3)环境准备:

环境安全,空气流通,调节工作空间以便操作。

(4)操作者准备:

洗净双手,着装整洁;核对医嘱及药液。

3.操作中护理

(1)氧气雾化吸入:

1)携用物至患儿处,核对身份及药液,进行操作告知。

2)协助患儿取舒适体位。

3)连接氧气装置。

4)向雾化杯内注入药液,连接雾化器与氧气装置。

5)打开氧气开关,调节氧流量6~10L/min。

6)将面罩罩住患儿口鼻,妥善固定。

7)指导患儿均匀深呼吸,采用口吸气、鼻呼气的方式。

8)雾化完毕,取下雾化面罩,关闭氧气开关。

9)擦净患儿面部及颈部,协助患儿漱口,必要时拍背排痰。

(2)空气压缩泵雾化吸入:

1)携用物至患儿处,核对身份及药液,进行操作告知。

2)协助患儿取舒适体位。

3)向雾化杯内注入药液。

4)安装面罩。

5)连接一次性雾化器与空气压缩泵。

6)将面罩罩住患儿口鼻,妥善固定。

7)打开电源开关。

8)雾化完毕,取下雾化面罩。

9)关闭电源开关。

10)擦净患儿面部及颈部,协助患儿漱口。必要时拍背排痰。

4.操作后护理

(1)再次核对患儿身份及医嘱信息。

(2)观察患儿呼吸状况、雾化反应及效果。

(3)整理用物,洗手,记录。

氧气雾化吸入及空气压缩泵雾化吸入操作流程见图16-4、图16-5。

三、注意事项

1.过敏反应 在雾化吸入的过程中,患儿出现喘息或原有喘息加重,全身出现过敏性红斑并伴全身寒战,较少出现过敏性休克。

预防及处理:进行雾化吸入以前,询问患儿有无药物过敏史。患儿出现临床症状时应立即终止雾化吸入。观察生命体征,建立静脉通道,协助医师进行治疗,应用抗过敏药物。

2.感染 雾化器消毒不严格引起的感染主要是肺部感染,可出现高热、肺部听诊啰音。如为患儿自身免疫力下降引起的口腔感染,患儿自觉口腔疼痛,甚至拒绝进食。

预防及处理:雾化吸入前要清洁口腔,清除口腔内分泌物及食物残渣等。每次雾化治疗结束后,将雾化罐、口含嘴及管道用清水洗净。口含嘴专人专用。如采用氧气雾化治疗,雾化器应专人专用,每天更换。肺部感染可选择适当抗生素进行治疗。对免疫力低下的患儿雾化吸入时应注意诱发霉菌感染问题,雾化吸入期间应对口腔进行酸碱度测试,若pH值偏酸可用2%碳酸氢钠液漱口。

3.呼吸困难 雾化吸入过程中可能出现胸闷、呼吸困难、不能平卧、口唇及颜面发绀、表情痛苦,甚至烦躁、出汗等。

预防及处理:选择合适的雾化吸入器及雾化吸入时间,及时吸出湿化的痰液,以免阻塞呼吸道引起窒息。传统雾化吸入治疗即持续雾化吸入10~20分钟直至全部药液吸入完毕,有研究表明,间歇雾化(雾化吸入3~5分钟,间歇5~10分钟)吸入后血氧饱和度变化在正常范围内,雾化吸入后有效排痰时间、喘憋缓解时间及不良反应发生情况优于传统雾化吸入。在天气寒冷的情况下,采用间断雾化吸入并控制雾化量,或采用37℃左右雾化液雾化,可减轻因冷空气而引起的不良反应。

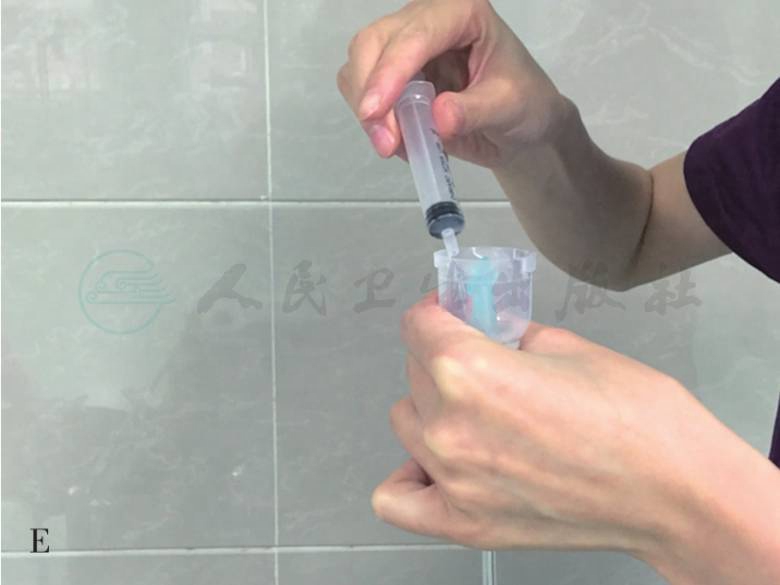

图16-4 氧气雾化吸入操作图

A.用物准备;B.查对;C.操作告知,患儿取舒适体位;D.连接氧气装置;E.向雾化杯内注入药液;F.安装面罩;G.连接雾化器与氧气装置,打开氧气开关,调节流量;H.将面罩罩住患儿口鼻,妥善固定;I.雾化完毕,取下雾化面罩;J.关闭氧气开关;K.擦拭患儿面部及颈部,协助漱口;L.整理用物、洗手、记录

4.缺氧及二氧化碳潴留 患儿可出现胸闷、气短,呼吸浅快、皮肤口唇发绀、心率增快、血压升高,血气分析显示氧分压下降,二氧化碳分压升高。

预防及处理:对于缺氧严重者必须使用超声雾化吸入时,雾化的同时应给予吸氧。由于婴幼儿的喉及气管组织尚未发育成熟,对其进行雾化时一般采取小雾化量开始(成年人的1/3~1/2),且以面罩吸入为宜,吸入1分钟待气道适应后再逐渐增加雾化量直至调节到所需雾量。

图16-5 空气压缩泵雾化吸入操作图

A.准备用物;B.向雾化杯内注入药液;C.安装面罩;D.连接雾化器与空气压缩泵;E.将面罩罩住患儿口鼻;F.打开电源开关;G.雾化完毕,取下雾化面罩;H.关闭电源开关;I.擦拭患儿面部及颈部,协助漱口

5.呃逆预防及处理 雾化时可适当降低雾量;不宜饱食后雾化。发生呃逆时,可饮用适量温开水,注意保暖。

6.哮喘发作或加重雾化吸入过程中或吸入停止短时间内,患儿出现喘息或喘息加重,口唇及颜面发绀,双肺听诊哮鸣音。

预防及处理:发生哮喘时应立即停止雾化,予以半坐卧位和氧气吸入,严密观察病情变化。有痰液堵塞应立即清理,保持呼吸道通畅。经上述处理病情无法缓解、缺氧严重者应予以气管插管、人工通气等。对于哮喘持续状态的患儿,一般氧气流量1~5L/min即可,雾化时间5分钟为宜。

四、相关知识

1.雾化吸入疗法的适应证和禁忌证

适应证包括:①气管内插管或气管切开术后。目的是湿化气道,加入适当的抗生素预防或控制肺部感染。②上呼吸道急性炎症。③肺气肿、肺心病合并感染痰液黏稠、排痰困难或有支气管痉挛、呼吸困难者支气管扩张症感染、肺脓肿等痰液黏稠不易咳出者。④支气管哮喘急性发作。禁忌证包括:①急性肺水肿;②支气管哮喘。不提倡采用超声雾化,因颗粒过小,较多雾点进入肺泡,过饱和的雾液可引起支气管痉挛而使哮喘症状加重。

2.吸入时间及频次

雾化吸入时间:最好选择饭前进行,以防吸入药物引起恶心、呕吐。根据病情需要选择治疗次数,每天2次或3次。肺部感染者可根据痰液的黏稠度和痰液性质变化选择吸入次数或吸入时间。若为哮喘急性发作,可随时吸入治疗,吸入时间一般不超过20分钟。长时间雾化吸入可加重支气管管腔水肿,使通气功能更差,导致心肌缺血缺氧,严重者可致心力衰竭。

3.氧气流量

氧气雾化吸入时患儿一般采用5~8L/min,以免氧流量过大损伤呼吸道。对于适应良好的患儿,以浓雾为佳。对于严重缺氧伴二氧化碳潴留或由于心理不适应产生憋气者,起始浓度不宜过大,以5~6L/min为宜,每次吸入时间5~10分钟,待患儿适应后再调整氧流量。

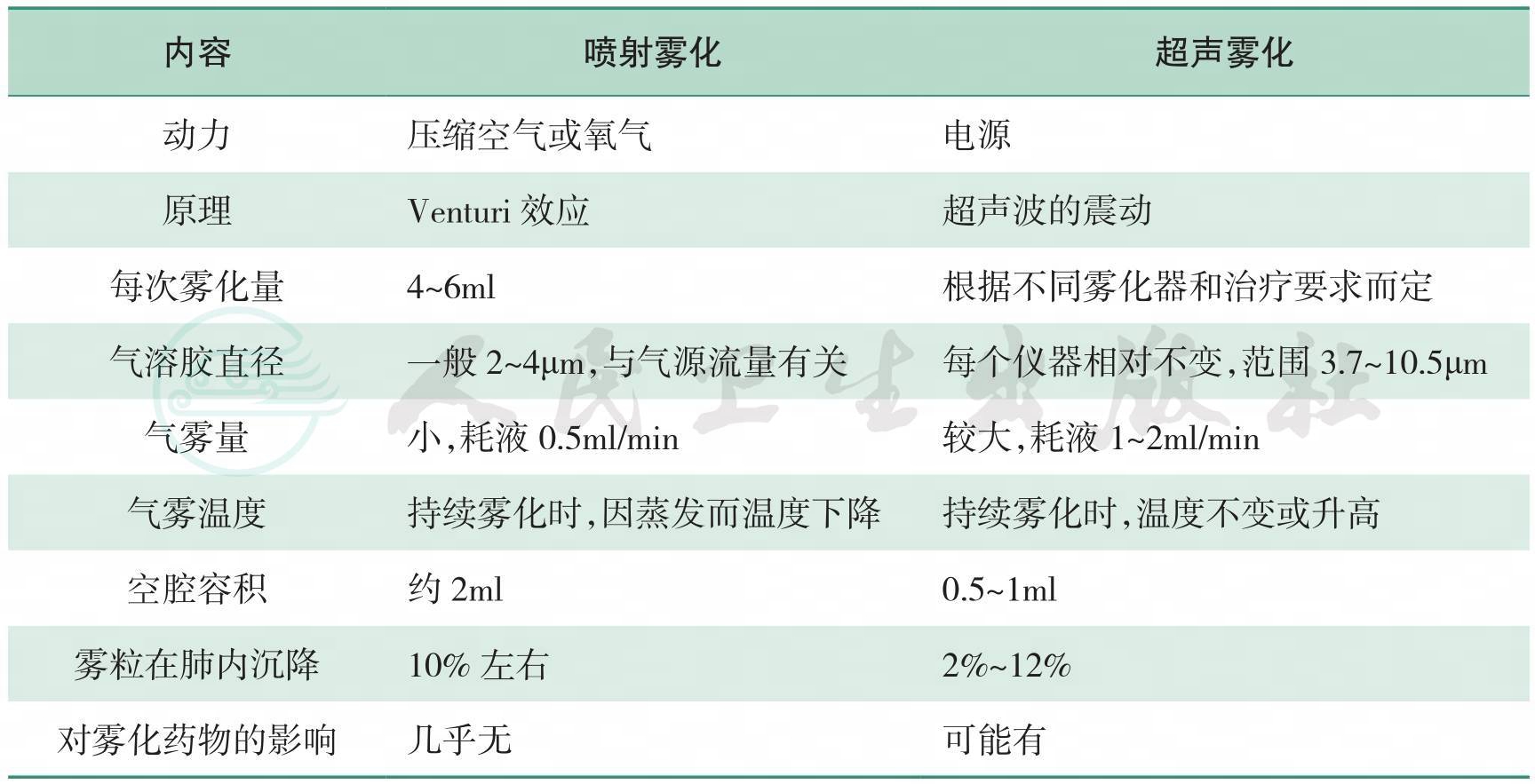

4.喷射雾化和超声雾化的特点比较

见表16-1。

表16-1 喷射雾化和超声雾化的特点比较

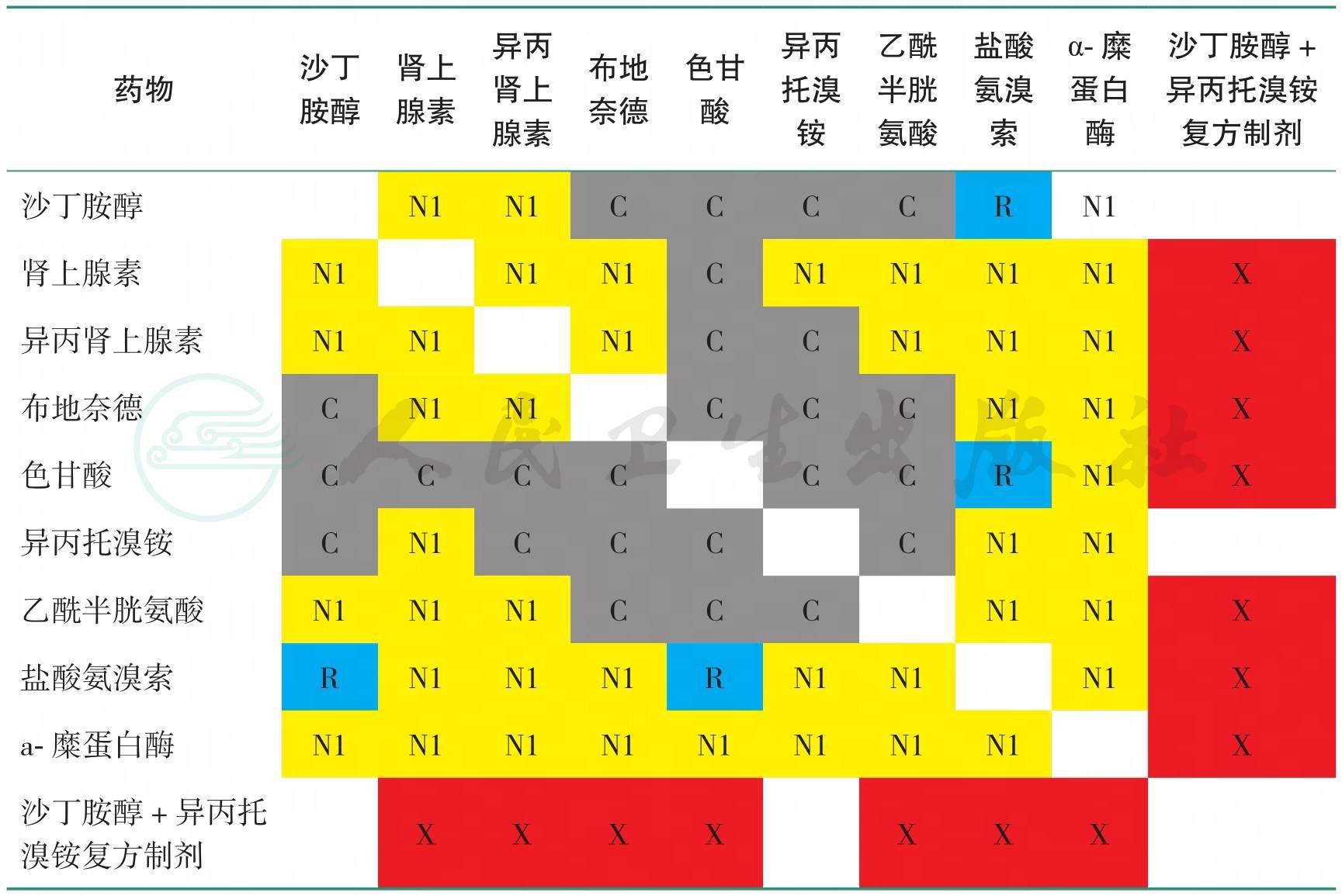

5.常用雾化吸入药物的配伍

配伍表16-2能够简便、快速地为医务人员提供常用药物配伍相容性的参考,包括糖皮质激素、抗感染药物和其他药物。《Trissel混合组分的稳定性》和Trissel的两个临床药剂学数据库提供了有关多种雾化吸入药物的全面数据,包括各种药物在同一雾化器中配伍使用的相容性和稳定性数据。

表16-2 常用雾化吸入药物的配伍

注:异丙托溴铵和沙丁胺醇有用于雾化吸入的复方溶液,其药品说明书中指出,不要将本品与其他任何药品混在同一雾化器中使用。盐酸氨溴索产品说明书未推荐雾化吸入使用,临床中常用但目前尚无配伍的药理学研究及明确的疗效证据。字母C表示临床研究中有证据证实此配伍的稳定性和相容性,但需注意尽量即刻使用;字母R表示没有足够证据评价相容性;字母X表示有证据证实或提示这种配伍不相容或不合适;字母N1表示没有足够证据评价相容性,除非将来获得进一步的证据,否则应避免此配伍。

1.李秋平 .小儿雾化吸入的研究进展 .上海护理,2008,8(6):69-72.

2.解秀玲 .氧气驱动雾化吸入研究进展 .护理研究,2007,21(10):2643-2645.

3.成人慢性气道疾病雾化吸入治疗专家组.成人慢性气道疾病雾化吸入治疗专家共识.中国呼吸与危重监护杂志,2012,11(2):105-110.

4.Burchett DK,Darko W,Zahra J,et al.Mixing and compatibility guide for commonly used aerosolized medications.Am J Health Pharm,2010,67(1):227-230.