去看看

去看看

一、术后疼痛的定义和危害

(一)定义

手术后疼痛是指手术后发生的急性疼痛,通常为伤害性疼痛,一般持续7天以内,是临床上常见和需紧急处理的疼痛。

(二)危害

1.手术后疼痛可增加氧消耗,导致短期内心血管系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、骨骼肌肉系统、神经内分泌系统以及代谢、心理、精神的不良影响。

2.疼痛控制不当还可导致慢性疼痛,疼痛导致的外周和中枢敏化以及中枢可塑性形成,使慢性疼痛具有神经病理性疼痛的性质。

二、术后疼痛的监测和评估

(一)治疗疼痛前后均应进行常态和动态的疼痛评估,评估内容包括:

1.疼痛部位。

2.静息和运动时的疼痛强度。

3.是否有突发性疼痛。

4.是否伴有危及生命的病理生理状态。

5.治疗反应和副作用。

6.患者的满意度。

(二)疼痛强度常采用视觉模拟评分(VAS)或数字等级量表(NRS)评定

1.VAS 一条长10cm的标尺,一端指示无痛,另一端代表最剧烈的疼痛,患者依据感受的疼痛强度,标定相应位置。

2.NRS 用0~10等分刻度标记出不同程度的强度等级,0为无痛,10为最剧烈的疼痛,4以下为轻度痛,5~6为中度痛,7~9为重度痛。

(三)应提倡成立包括麻醉科医生、外科医生、麻醉科护士和外科护士组成的跨学科急性疼痛管理组(APS)以达到提高术后镇痛的质量和满意度,最大限度减低副作用的目的。

(四)在术后镇痛过程中,应监测并记录生命体征、镇静状态、脉搏氧饱和度以及可能发生的恶心呕吐、瘙痒、尿潴留、呼吸抑制、运动或感觉障碍等副作用、处理方法和结果。

三、术后镇痛治疗

1.术后镇痛的目的是要达到安全止痛,清醒止痛,运动止痛,低副作用止痛和患者高满意度止痛。

2.对中度以上疼痛患者单一药物常不能阻断复杂的疼痛机制,也不能达到术后完善止痛的目的。

3.多模式或多种药物平衡镇痛的原则是选用作用机制不同而副作用也不相同的镇痛药物,或不同的镇痛方法互相补充,达到镇痛作用相加和副作用减低(因每种药物剂量减小,副作用减低)的效果。

4.术后镇痛可采用静脉、肌注、口服及局部给药的方法处理。

5.常用的全身镇痛药物包括阿片类药、曲马多、非甾体抗炎药、兴奋性氨基酸拮抗药等。

(1)阿片类药物吗啡,芬太尼,舒芬太尼等均为阿片μ受体激动药,镇痛作用及副作用均与剂量相关,可用于大、中、小手术镇痛。为了减低副作用,在大手术后主张与非甾体抗炎药联合给药。

(2)非甾体抗炎药和阿片类激动拮抗药均有天花板效应,单独用于大手术后镇痛可能发生镇痛不全,需联合用药。阿片类激动药与激动拮抗药联合应用,镇痛作用和副作用都可能减轻。

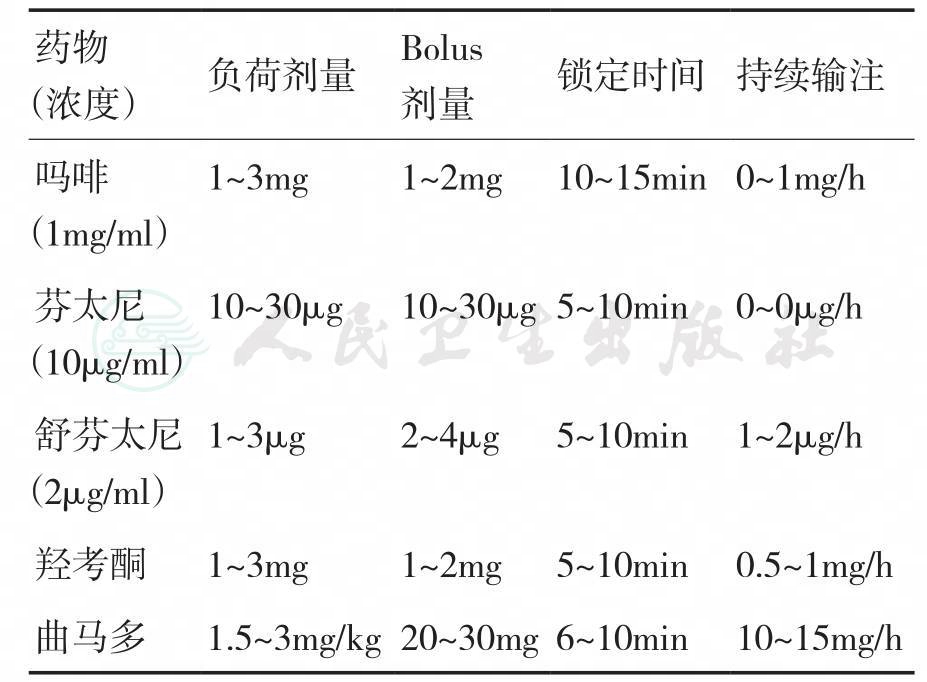

(3)阿片类药物和曲马多常用患者静脉自控镇痛的方式给予,也可与非甾体抗炎药联合应用。单一用药推荐剂量见表24-1,联合用药时常将所用药物剂量各减半。

表24-1 患者术后静脉自控镇痛常用的阿片类镇痛药物剂量

(4)对镇痛后出现呼吸抑制(呼吸率<8次/分,和(或)吸氧时SpO2<90%)的患者,应立即停止术后镇痛,吸氧,予以强疼痛刺激并酌情使用纳洛酮(0.1~0.2mg/次,必要时重复剂量),必要时机械通气。

(5)对不能唤醒的深度镇静者,也应停止术后镇痛,如判断为阿片类镇痛药所致的过度镇静,可给予纳洛酮0.1~0.2mg,必要时重复剂量。

(6)对有术后发生恶心呕吐危险因素的患者,一线防治药物是甲泼尼龙、氟哌利多或5~HT3受体拮抗药,联合用药的效果远高于单一用药,且副作用较小,详见《术后恶心呕吐防治快捷指南》。

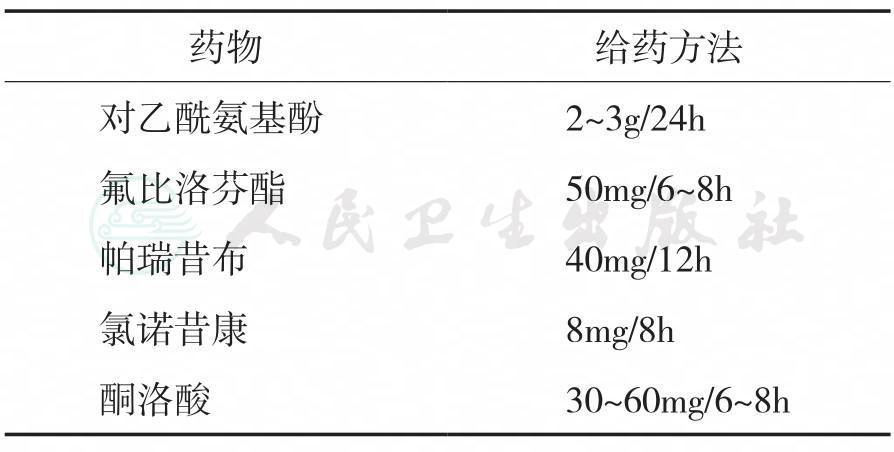

(7)非甾体抗炎药用于术后镇痛通常不超过5天,常用的静脉非甾体类抗炎镇痛药剂量见表2。非甾体类抗炎镇痛药常见的不良反应包括心血管副作用、消化道损伤、血小板功能改变和肾脏损伤。非甾体抗炎药的高危因素包括:①高龄(年龄>65岁);②原有易损脏器的基础疾病:上消化道溃疡、出血;缺血性心脏病或脑血管病;肾功能障碍以及有术中可能出现肾功能损害的因素;出凝血机制障碍;同时服用皮质激素或血管转化酶抑制剂或利尿剂;合并高血糖、高血压等。

(8)作用于兴奋性氨基酸受体的药物氯胺酮与阿片类药物合用,有节约阿片类药作用,并对术后发生的慢性疼痛或神经病理性疼痛有预防作用。右旋氯胺酮与兴奋性氨基酸受体的亲和力较混旋氯胺酮高两倍,且副作用较低,常使用0.2~0.5mg/kg的亚麻醉剂量。

(9)抗惊厥药普瑞巴林和加巴喷丁也有节约阿片类药作用和制止中枢敏化作用,使用时要注意其中枢副作用。

表24-2 常用的静脉非甾体类抗炎镇痛药剂量

6.局部给予局部麻醉药或局部麻醉药加阿片类药:局部给药镇痛的优点是镇痛作用更加完善,术后应激反应较轻,炎性介质和细胞因子的异常释放减少,肺动脉栓塞的发生率较低。如采用低浓度、有感觉运动分离特性的局部麻醉药,还可达到清醒镇痛目的。在四肢手术或可能采取局部镇痛的手术,应为首选方法。

7.局部给药可分为三种方式:

(1)局部伤口浸润。

(2)椎管内给药。

(3)外周神经阻滞。

8.局部麻醉药加阿片类药局部应用有协同作用,可增强镇痛效应并延长止痛时间。为减低局部麻醉药毒性,术后椎管内镇痛(主要是硬膜外镇痛)常采用此种联合用药方式。

(1)常用的局部麻醉药为

1)布比卡因:局部浸润浓度为0.25%~0.5%,与阿片类合用于硬膜外镇痛浓度为0.1%~ 0.125%。

2)左旋布比卡因:局部浸润浓度为0.25%~ 0.5%,与阿片类合用于硬膜外镇痛浓度为0.1%~0.2%。

3)罗哌卡因:局部浸润浓度为0.5%~0.75%,与阿片类合用于硬膜外镇痛浓度为0.1%~0.2%。

4)氯普鲁卡因:局部浸润浓度为1%~1.5%,与阿片类合用于硬膜外镇痛浓度为0.8%~1.4%。

(2)由于有快速耐受性,利多卡因很少用于术后镇痛。

(3)合并使用阿片类药物时,阿片类药物浓度为舒芬太尼0.3~0.6μg/ml,或芬太尼2~4μg/ ml,或吗啡20~40μg/ml。

9.局部给药的剂量应根据手术大小、伤口范围、使用的局部浸润方法以及患者的全身情况决定。通常硬膜外镇痛的首剂为6~10ml,维持剂量为4~6ml/h。如采用患者自控镇痛,冲击剂量为4~6ml/次,锁定时间为20~30分钟。持续外周神经阻滞可在超声或神经刺激器的引导下进行,局部麻醉药剂量与手术部位、所需阻滞的神经直径相关,常用剂量为2~20ml/h不等。伤口周围局部浸润常需通过多孔导管和持续输注泵实现,应在手术结束前将导管置入所要阻滞的伤口周围,给药量2~10ml/h不等。

10.使用抗凝剂的患者不宜用硬膜外镇痛,局部给药时的局部麻醉药量应不超过规定的最大剂量,并应注意毒性反应的监测和防治。