去看看

去看看

第一节 盆腔子宫内膜异位症

【简介】

内膜异位症的临床病理类型包括腹膜型、卵巢型、深部浸润型和其他部位型。临床症状通常表现为经期下腹或腰骶部疼痛,轻者仅有腰骶部酸胀感。腹膜型子宫内膜异位症超声检查无法诊断,多为术中直视下诊断,卵巢型子宫内膜异位症即卵巢子宫内膜异位囊肿,已在卵巢病变一节中介绍。

【扫查方法】

盆腔子宫内膜异位症(pelvic endometriosis)应结合经腹、经会阴及经阴道超声扫查诊断,病灶较小时需应用高频探头扫查;扫查部位应根据相应症状针对性进行扫查。

【超声诊断要点】

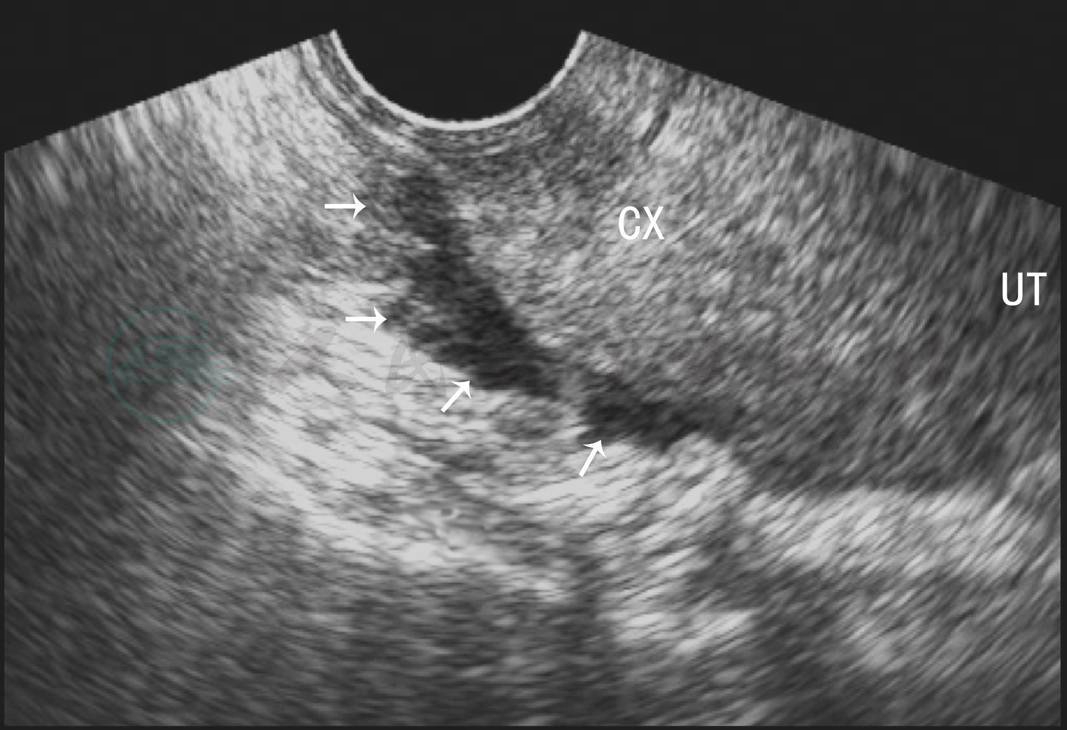

1.深部浸润型子宫内膜异位症 特指病灶浸润深度≥5mm的子宫内膜异位症,常见于子宫骶韧带、直肠子宫陷凹、阴道穹窿、阴道直肠隔等,表现为相应部位异常声像改变。不同生长部位可有不同声像图表现,异位病灶表现为子宫旁低回声或无回声囊性病灶,形态规则或不规则,其大小、形态、内部回声可随月经周期发生变化(图10-1)。

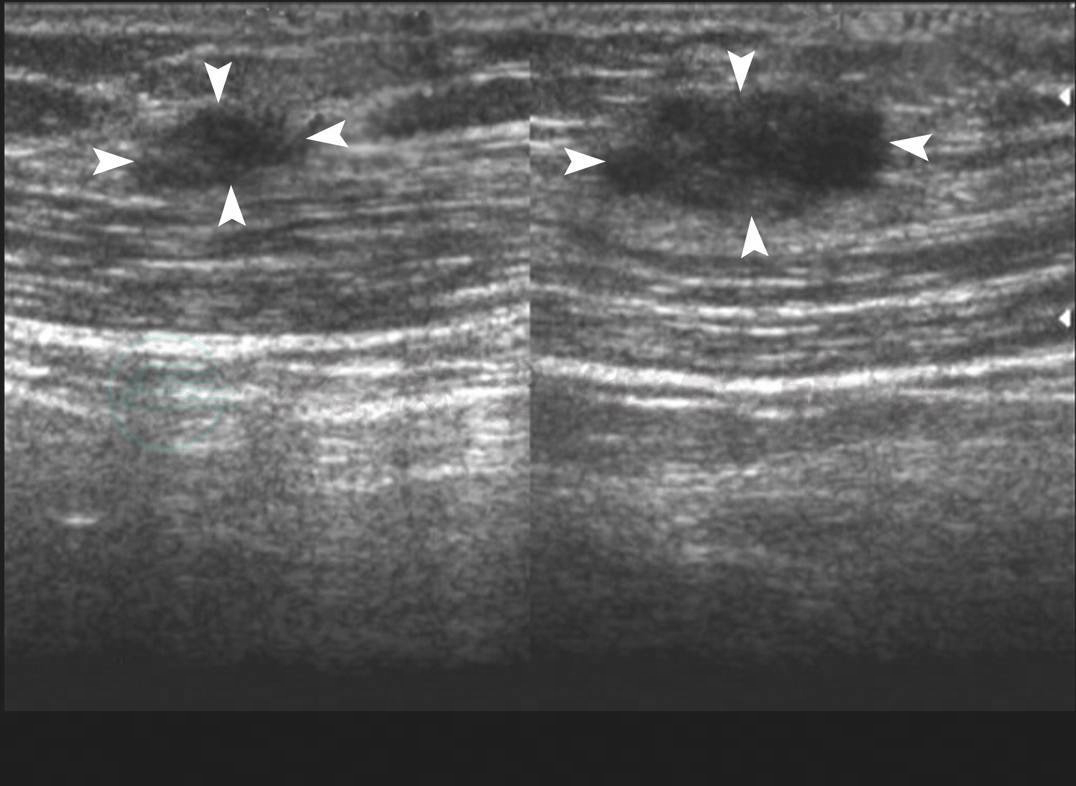

2.腹壁瘢痕子宫内膜异位病灶腹壁瘢痕上各层均可发生,局部腹壁增厚,病灶呈梭形或椭圆形,边界较模糊,内部为不均质低回声(图10-2)。扫查时病灶局部有压痛。

图10-1 盆腔腹膜深部浸润型子宫内膜异位症声像

CX:宫颈;UT:子宫体;箭:盆腔腹膜深部浸润型子宫内膜异位病灶

图10-2 腹壁瘢痕子宫内膜异位症声像

箭头:腹壁瘢痕子宫内膜异位病灶

3.宫颈子宫内膜异位病灶 表现为宫颈组织内圆形、类圆形边界尚清的无回声区,内透声差,内壁粗糙。

4.膀胱、直肠壁及会阴侧切瘢痕处子宫内膜异位病灶表现为相应部位的局限性低回声结节。

5.CDFI显示子宫内膜异位病灶囊内均无血流信号,仅于囊壁上可见少量血流信号,呈中等阻力动脉血流频谱。

【鉴别诊断】

深部子宫内膜异位症需与相应部位占位性病变或转移性肿瘤鉴别,膀胱壁子宫内膜异位症与直肠壁子宫内膜异位症更应与膀胱内占位性病变及直肠肿瘤鉴别。子宫内膜异位病灶无论是囊性或实性回声,病灶内均极少或无血流信号,且其大小或囊内回声随月经周期变化可能发生改变,可根据周期性局部疼痛和随月经周期发生声像改变等特征辅助判断。

【注意事项】

1.盆腔子宫内膜异位症需紧密结合痛经病史和妇科双合诊检查有局部触痛病史,有针对性地扫查寻找病灶。病灶较小、无临床症状时,超声无法检测出来。

2.采用经阴道扫查,直径为1cm以上的囊性异位灶有可能检查出来,但位于盆腹腔较高部位的小病灶仍然难以发现。

3.对于腹壁瘢痕及会阴侧切瘢痕处子宫内膜异位病灶借助高频探头扫查可提高诊断率。

第二节 子宫切除术后盆腔

【扫查方法】

经阴道超声结合经腹超声扫查。经阴道扫查可以更清晰地观察残留的宫颈及双侧附件等结构。

【超声诊断要点】

1.术后正常盆腔表现

可见盆腔正中、膀胱后方无子宫体结构,子宫全切除者可见低回声阴道壁及高回声阴道闭合气线,子宫次全切者在膀胱后方可以显示宫颈结构,若保留卵巢,在附件区还可能扫查到卵巢结构。

2.术后并发症超声表现

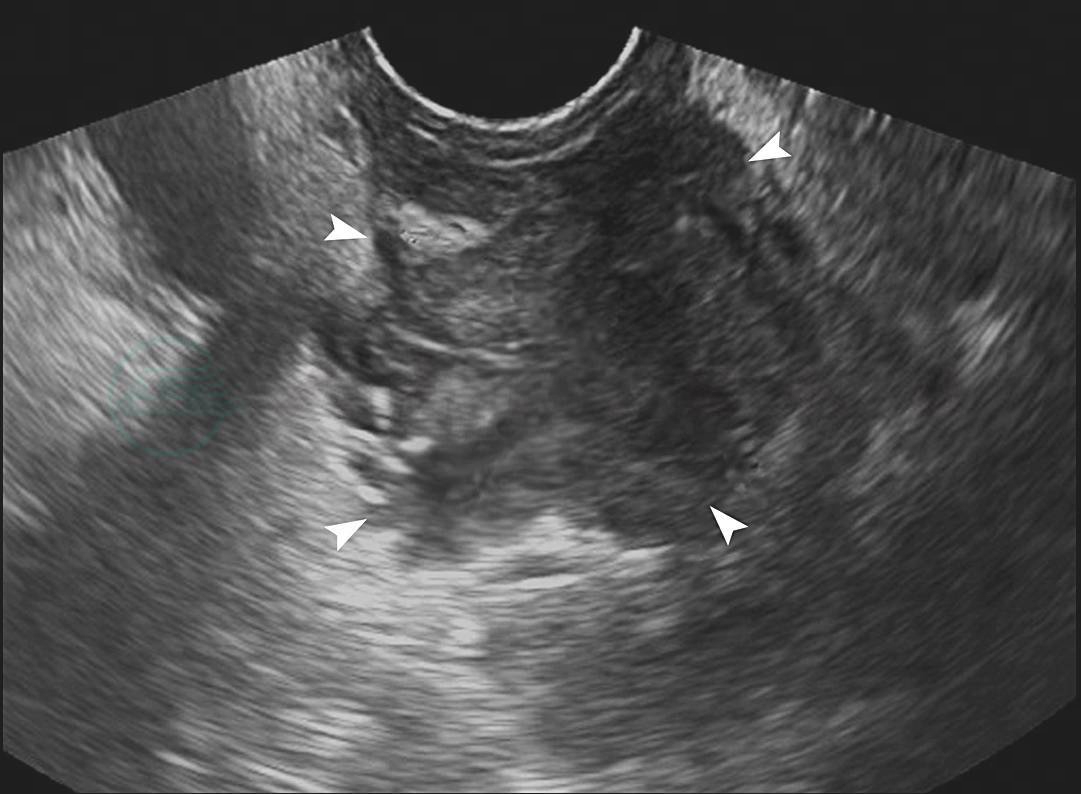

(1)阴道残端血肿:

阴道残端上方或一侧见不均回声肿块,形态不规则,边界欠清,内可见云雾状低回声及絮状高回声(图10-3),CDFI显示病灶内无明显血流信号。

图10-3 全宫切除术后阴道残端血肿声像

经阴道扫查全子宫切除术后盆腔。箭头:阴道残端血肿

(2)盆腔积液、积脓:

阴道残端上方云雾状低回声或无回声,形态不规则,CDFI显示病灶内无明显血流信号。

(3)盆腔淋巴管囊肿:

髂血管旁椭圆形囊性占位,其内大部分为液性无回声,囊内可有细带状或点状回声(图10-4),但CDFI无明显血流信号。

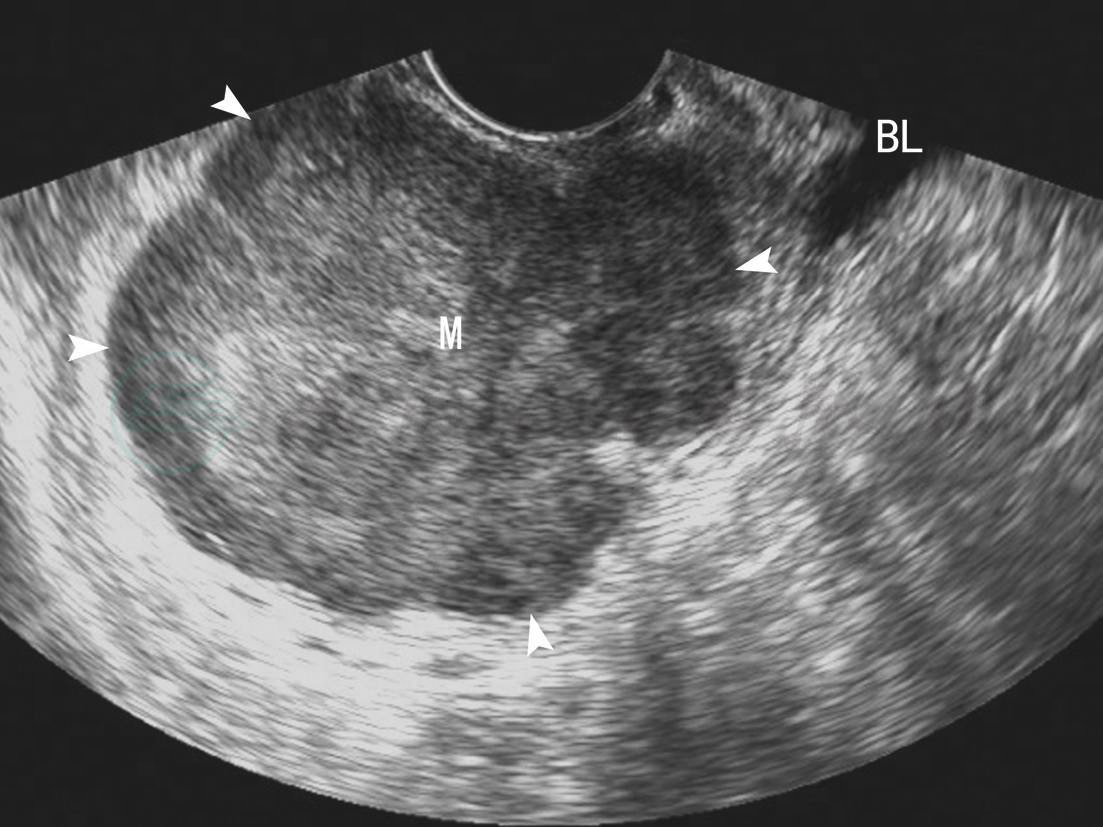

(4)恶性肿瘤术后复发:

阴道上方实性肿块,边界不清,形态较规则,内多呈实性均匀或不均低回声(图10-5);CDFI显示病灶内较丰富血流信号,频谱多普勒超声显示呈低阻力动脉血流频谱。

【鉴别诊断】

阴道残端血肿机化时,应与肿瘤复发、残留宫颈等鉴别,肿瘤复发病灶内血流信号较丰富,残留宫颈可辨宫颈管结构;盆腔腹膜囊肿应与巨大卵巢囊肿、输卵管积水等鉴别,仔细辨别卵巢结构及积液形态特征有助于鉴别。

图10-4 全宫切除术后盆腔淋巴管囊肿声像

经腹扫查全子宫切除术后盆腔。箭头:淋巴管囊肿

图10-5 子宫肉瘤术后阴道残端复发声像

M:子宫肉瘤复发病灶;BL:膀胱;箭头:子宫肉瘤复发病灶

【注意事项】

子宫切除术后盆腔超声检查前,必须了解病变的病理诊断,了解手术切除的范围,切除和保留的内容,以及手术后有无腹痛发热等病史,帮助判断术后盆腔内异常占位病变。