去看看

去看看

一、超声在涎腺检查中的地位和价值

1.高频超声是涎腺疾病的首选检查方法,它能全方位显示软组织结构的空间关系,以及炎症、肿瘤的特点,可以动态观察。

2.腮腺深叶及舌下腺疾病因位置较深,高频超声显示有时欠缺深度及清晰度,此时可采用中低频超声,也可行CT和MRI检查,以便能全面显示病灶及病灶与周围组织和器官解剖结构的空间关系。

3.各种影像学方法在涎腺诊断中都有各自的适应范围和优缺点,掌握不同影像学技术的成像原理和功能,选择适合的联合检查方法可以互为补充,相得益彰。

二、检查目的

1.涎腺的解剖及比邻结构。

2.涎腺腺体及结节的回声质地,内部血供状态。

3.涎腺弥漫性病变的诊断与鉴别诊断。

4.涎腺局限性病变的诊断与鉴别诊断。

5.涎腺局限性/弥漫性病变的定期随访。

6.涎腺肿瘤术后随访和(或)淋巴结转移的检测。

三、适应证

(一)涎腺相关症状或体征

1.耳前腮腺区、颌下区、颏下区、口底舌下腺区域出现肿大、局部外凸、疼痛不适或触及局灶性肿块等症状。

2.出现口干、腮腺区或面部皮肤增厚瘙痒。

3.出现进食后涎腺肿痛等临床表现。

4.由于其他疾病检查发现涎腺形态、大小、质地异常。

5.触及腮腺区、颌下区淋巴结肿大。

(二)辅助检查发现涎腺异常

1.其他区域影像学检查提示涎腺异常,如CT或MRI发现涎腺内异常信号区。

2.实验室检查提示抗SSA、抗SSB或免疫球蛋白IgG4测定出现阳性,或涎腺活检提示有异常病变。

(三)涎腺病变的随访

1.对于良性肿瘤不愿手术的患者可随访肿瘤大小的变化。

2.对于良恶性肿瘤术后的患者可随访肿瘤是否有复发(例如多形性腺瘤)。

3.对于恶性肿瘤术后的患者可随访颈部淋巴结,观察是否有转移。

4.非肿瘤性病变治疗后的随访(例如炎症、良性淋巴上皮病)。

四、禁忌证和局限性

1.超声检查无明显禁忌证,如毛发或胡须较多干扰超声穿透时,需在检查前剃除。

2.舌下腺位置较深,正常舌下腺超声不易显示,当增大或发生肿瘤时,超声才易发现。

五、涎腺超声技术规范

(一)仪器的选择

颌面颈部的超声检查应采用高档(或中档)彩色超声诊断仪器。探头频率带宽在5~17MHz,或中心频率8MHz以上为宜,腮腺的声衰减较大,有时需兼用中低频率、甚至低频凸阵探头。

(二)仪器的调节

1.灰阶超声

调节灰阶超声成像频率、增益、TGC曲线、焦点和成像深度等。

2.彩色/能量多普勒超声

调节彩色/能量多普勒超声的量程。

3.脉冲多普勒超声

如进行脉冲多普勒超声血流取样,根据实际流速情况合理调节显示流速范围,测量肿瘤内小血管时,较难进行取样角度矫正。

(三)体位和检查方法

1.检查前一般不需特殊准备。

2.患者取仰卧位,颈后垫枕,头转向健侧使颈伸展,以便被检查部位充分暴露。

3.嘱患者平静呼吸,对病变部位作纵横切面的十字交叉法予以定位。

4.腮腺检查上从咬肌前缘到胸锁乳突肌后缘,下至颌下腺区作纵横扫查。当探查下颌角周围的深部腮腺时,应作斜切扫查。检查时,应与健侧对比扫查。

5.颌下腺和舌下腺在颏下部作相应的纵横斜切面的扫查。

6.如果怀疑有肿瘤,应该对颈部淋巴结进行检查。

7.CDFI检查时探头施压应轻,以免静脉或实质内的小血管受压,致血流信号消失。

8.血流信号稳定后,再用脉冲多普勒检测血流。多普勒检查应不断调整扫查方向,尽可能减小声束与血管的夹角。

六、正常涎腺的超声表现及涎腺毗邻组织的超声表现

(一)腮腺的超声表现

1.形态和大小

腮腺位于两侧耳垂前下方和颌后窝内,外形似倒立的锥体形(图2-1A)。腮腺以下颌骨后缘为界分为浅叶、峡部和深叶——还有一种是以下颌后静脉浅(外)侧管壁为界分浅、深叶的,这种更贴近真实的分界即外科分界——面神经平面。长4~5cm,宽3~3.5cm,厚2~2.5cm。

2.包膜

腮腺浅部(叶)浅表测及上下前后的境界清晰,而深部(叶)位置较深,境界通常不清晰。

3.腺体回声

呈均匀、细密的实质性低回声,回声水平高于周围的肌肉或脂肪组织回声。

4.腮腺导管

正常的腮腺导管在声像图上不易显示,有时在腮腺内偶可见一平行带状回声。

5.血流分布

除了能见到几条大血管及分支外,腺体内一般无血流信号。

(二)颌下腺的超声表现

1.形态和大小

颌下腺呈三角形或类圆形(图2-1B),大小约3.5cm×2.0cm(长径×厚径),以下颌舌骨肌为界,颌下腺分为浅、深两部分。

2.包膜

颌下腺边界清晰,可见较薄的包膜回声。

3.腺体回声

呈分布均匀的细小点状回声,回声强度与腮腺相近或较低。

4.颌下腺导管

导管不扩张时不易显示。

5.血流分布

纵切时在腺体内上部有时可见面动脉,腺体内一般无血流信号。

(三)舌下腺的超声表现

1.形态和大小

舌下腺呈枣核状,位于口底黏膜、颌下腺和下颌舌骨肌的深面上方,与颌下腺的后极相连,大小约1.7cm×0.6cm,境界不甚清晰(图2-1C)。

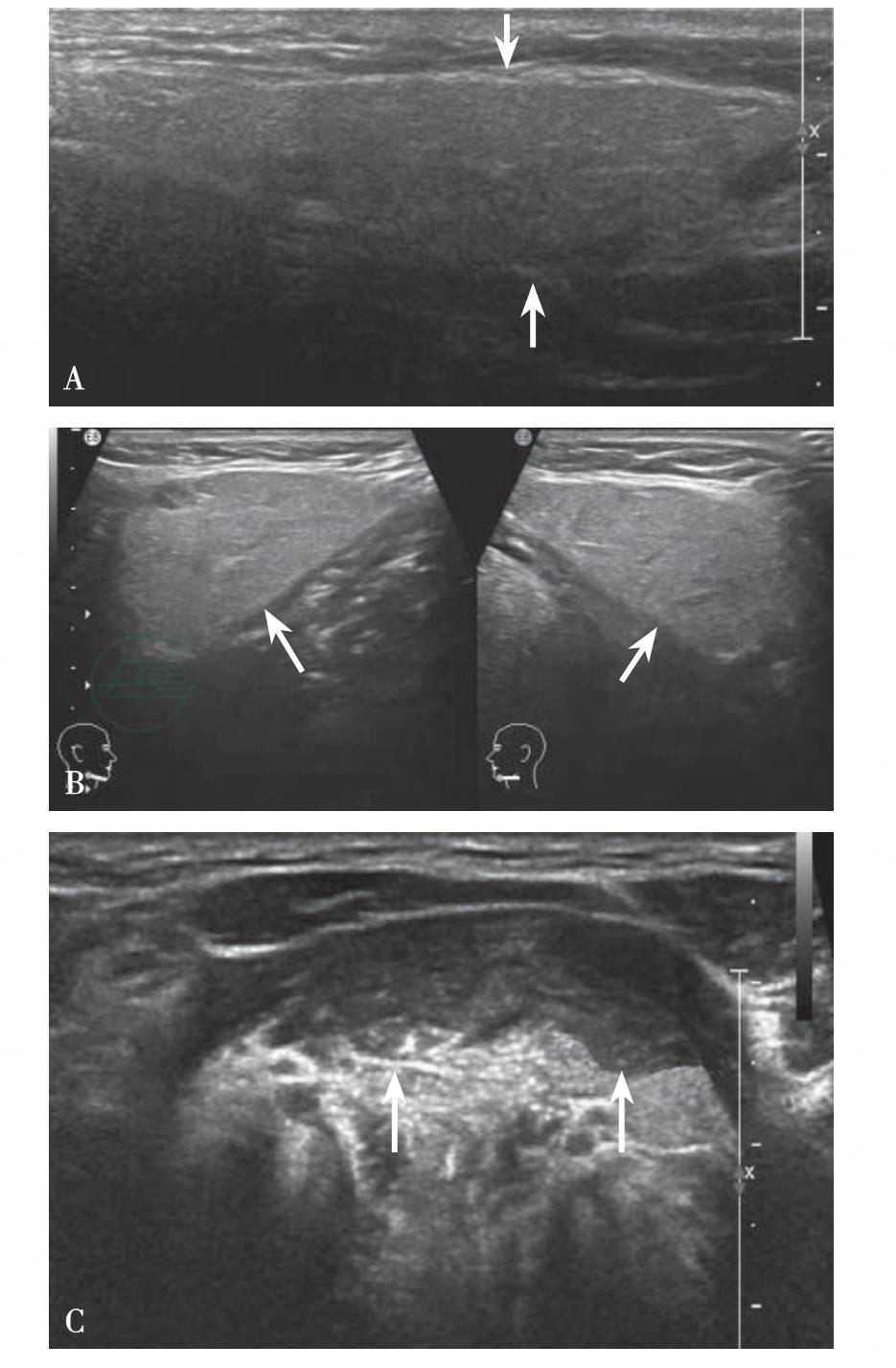

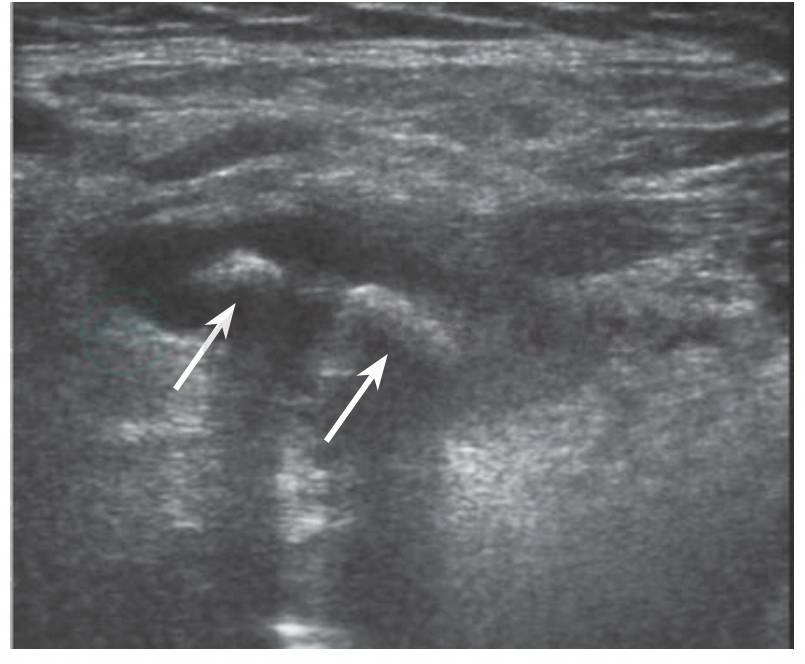

图2-1 正常腮腺、颌下腺及舌下腺

A.正常腮腺(箭);B.正常颌下腺(箭);C.正常舌下腺(箭)

2.内部回声

内部回声与颌下腺相似,因舌下腺比较小,有时显示欠清晰。

(四)涎腺的比邻结构

1.腮腺前方的咬肌,声像图呈典型的肌肉回声表现,腮腺主导管沿其表面走行。

2.颌下腺深面紧贴下颌舌骨肌,后方紧贴腮腺深叶,前方为颏下区软组织。

3.舌下腺位于舌下三角内,内侧为颏舌肌、颏舌骨肌,外侧为下颌舌骨肌,颌下腺导管紧贴其深面走行。

七、涎腺疾病的超声评估

(一)涎腺弥漫性病变

1.灰阶超声

(1)大小、形态

1)涎腺肿大:

超声可见腺体肿大、形态饱满,表面向外凸起,一般多见于急慢性细菌性涎腺炎、良性淋巴上皮病(萎缩型除外)、良性涎腺肥大等。

2)涎腺缩小:

超声可见整个腺体体积缩小,多见于慢性涎腺炎的终末期以及良性淋巴上皮病的萎缩型。

(2)边界:

涎腺边界可分为清晰、模糊两种。

边界清晰者通常见于正常涎腺(正常腮腺表面边缘清晰,后面及两侧边缘不甚清晰,但正常颌下腺边界清晰)或病变未累及包膜的涎腺疾病,如涎腺良性肥大、未累及包膜的涎腺良恶性肿瘤等。边界模糊者可由炎症性或肿瘤因素所致。

(3)内部回声

1)内部回声强度:

涎腺实质回声增强常见于涎腺良性肥大,慢性涎腺炎的终末期以及涎腺良性淋巴上皮病的萎缩型。实质回声减低多见于急慢性细菌性涎腺炎、良性淋巴上皮病(萎缩型除外)及涎腺弥漫型血管瘤等。

2)内部回声均匀性:

涎腺实质回声均匀可见于正常涎腺、涎腺良性肥大,部分早期的涎腺炎症。回声不均匀者为大部分涎腺弥漫性病变共同表现;另外,良性淋巴上皮病的典型声像图表现为双侧腺体内弥漫性分布的多个低回声区,呈蜂窝状改变。

(4)涎腺导管的改变情况:

正常的涎腺导管在声像图上不易显示,有时在涎腺内偶可见到有一平行带状回声。当出现以下情况可在超声检查时看到扩张的导管:涎石症、肿瘤的压迫以及其他的一些炎症性病变,如慢性涎腺炎导管炎等。

2.多普勒超声

彩色多普勒超声可通过血流强度和血流分布两个方面对涎腺实质的血流进行评估。

(1)血流强度:

涎腺实质血流强度分为丰富、减少及正常三种。血流信号丰富见于急慢性细菌性涎腺炎、良性淋巴上皮病早期;血流信号减少见于部分慢性涎腺炎的终末期及良性淋巴上皮病的萎缩型等;部分涎腺炎的早期、良性涎腺肥大,涎腺实质内血供可无明显改变。

(2)血流分布形式:

涎腺实质血流分为弥漫性分布及局限性分布。弥漫性分布多见于急慢性细菌性涎腺炎、流行性腮腺炎等疾病;而局限性分布多见于良性淋巴上皮病的结节型团块,涎腺炎内的局灶性炎性病变。

(二)涎腺局灶性疾病

1.灰阶超声

(1)部位:

腮腺是涎腺肿瘤的好发部位。位于腮腺浅叶的以多形性腺瘤常见;而位于腮腺下极者腺淋巴瘤和鳃裂囊肿多见。

(2)数目:

单发肿块多见于多形性腺瘤、基底细胞腺瘤以及除恶性淋巴瘤外的其他恶性肿瘤;多发肿块常见于多形性腺瘤术后复发、腺淋巴瘤(其具有双侧、多灶性的特点)、涎腺内的淋巴结肿大及恶性淋巴瘤。

(3)大小:

肿块大小的动态变化对肿瘤的诊断有一定意义,如在短期内突然的增大则提示肿块有囊性改变或肿瘤内出血的可能,若肿块内出现细小点状强回声,此时需警惕有恶变的可能,另外出现忽大忽小的肿瘤,最典型的就是腺淋巴瘤,与炎性改变有关。

(4)形态:

肿块的形态可分为椭圆形、类圆形、分叶状、不规则形。椭圆形、类圆形在良性肿瘤及低度恶性的肿瘤较多见;分叶状可见于多形性腺瘤或恶性肿瘤,不规则形的肿块多为恶性肿瘤的表现。

(5)纵横比:

为结节的前后径和横径的比值A/T,可将结节的形态分为A/T≥1和A/T<1两类。A/T≥1以恶性结节多见。

(6)边界:

边界清晰者常见于良性肿瘤。边界模糊常见于炎性、部分局灶性血管瘤或恶性肿瘤等。

(7)结节内部结构:

根据肿瘤内部是否存在无回声及无回声的多少可以将肿瘤分为实性、囊实混合性及囊性肿瘤。实性肿瘤多见于各种类型的良恶性肿瘤。囊实混合性肿瘤较多见于基底细胞腺瘤、多形性腺瘤及腺淋巴瘤。囊性肿瘤以淋巴上皮囊肿及鳃裂囊肿最为典型,少数见于多形性腺瘤囊性变等。

(8)结节回声

1)内部回声水平:

涎腺肿瘤以低回声、无回声多见。单纯以无回声表现得较少,可见于淋巴上皮囊肿、鳃裂囊肿。低回声可见于各种类型的良恶性涎腺肿瘤。另外肿瘤的多样性成分也造成同一类型的肿瘤内部可以表现为不同的回声水平,最典型见于多形性腺瘤。

2)内部回声均匀性:

内部回声均匀性肿瘤多见于囊性病变及部分良性肿瘤和低度恶性肿瘤;而内部回声不均性病灶除了多见于恶性肿瘤,亦多见于部分多形性腺瘤及腺淋巴瘤等良性肿瘤。

(9)结节钙化:

粗大的钙化灶常常见于良性病变;当肿块内见散在或呈簇排列的沙粒样钙化点时要考虑恶性肿瘤的可能。

(10)后方回声:

后方回声增强多见于囊性占位或涎腺良性病变。后方回声衰减可见于肿瘤内钙化灶或恶性肿瘤。

(11)肿块与周围组织的关系:

肿块和周围组织分界清楚或模糊,是否压迫或破坏周围组织等。

2.多普勒超声

(1)彩色/能量多普勒超声:

彩色多普勒显示病灶边缘篮边状血流信号常见于多形性腺瘤;内部分支状血流信号可见于腺淋巴瘤及黏液表皮样癌;如肿块内见散在的血流信号,而又有恶性声像图特征时,有腺样囊性癌可能;而囊性病变内部无血流信号,包膜附近可见短条状血流。

(2)脉冲多普勒超声:

低速高阻型的频谱多见于多形性腺瘤,高速低阻型多见于腺淋巴瘤、良性淋巴上皮病,高速高阻型的频谱以黏液表皮样癌、恶性混合瘤等恶性肿瘤多见。

八、引流区域淋巴结的超声诊断

涎腺恶性肿瘤区域淋巴结转移顺序:Ⅰ区:颌下区和颏下区(淋巴转移的第一站,为重点区域);Ⅱ区:颈深淋巴结群上组;Ⅲ区:颈深淋巴结群中组;Ⅳ颈深淋巴结群下组。一般转移淋巴结均位于与病变同侧,少数患者可出现对侧转移。

转移淋巴结声像图特点:①内部回声改变:回声不均,早期可出现局部结节样回声增强,晚期可出现液化,钙化灶少见;②形态改变:类圆形改变,纵横比缩小;③淋巴结门结构改变:淋巴门可显示欠清或不清;④包膜:当晚期转移病灶突破包膜,可见包膜回声不完整。

九、涎腺常见疾病超声评估

(一)急性涎腺炎

急性涎腺炎按照感染源可分为:细菌性(金黄色葡萄球菌致病多见)、病毒性(如流行性腮腺炎病毒、巨细胞病毒、柯萨奇病毒、E-B病毒等)。病程分为:急性炎症(急性化脓性腮腺炎常见),慢性炎症(慢性腮腺炎、颌下腺炎)。

1.灰阶超声腺体肿大,形态不规则,边界欠清晰,内部回声分布不均匀(图2-2),可见局限性液性暗区(图2-3)。发生脓肿时超声表现为腺体肿大,回声减低,可见不规则形片状低回声区,有时可见局部组织液化的无回声及斑点状强回声。探头加压时患处疼痛。

2.多普勒超声 腺体内血流信号较丰富。脓肿形成时,病灶周边可见环状血流信号。

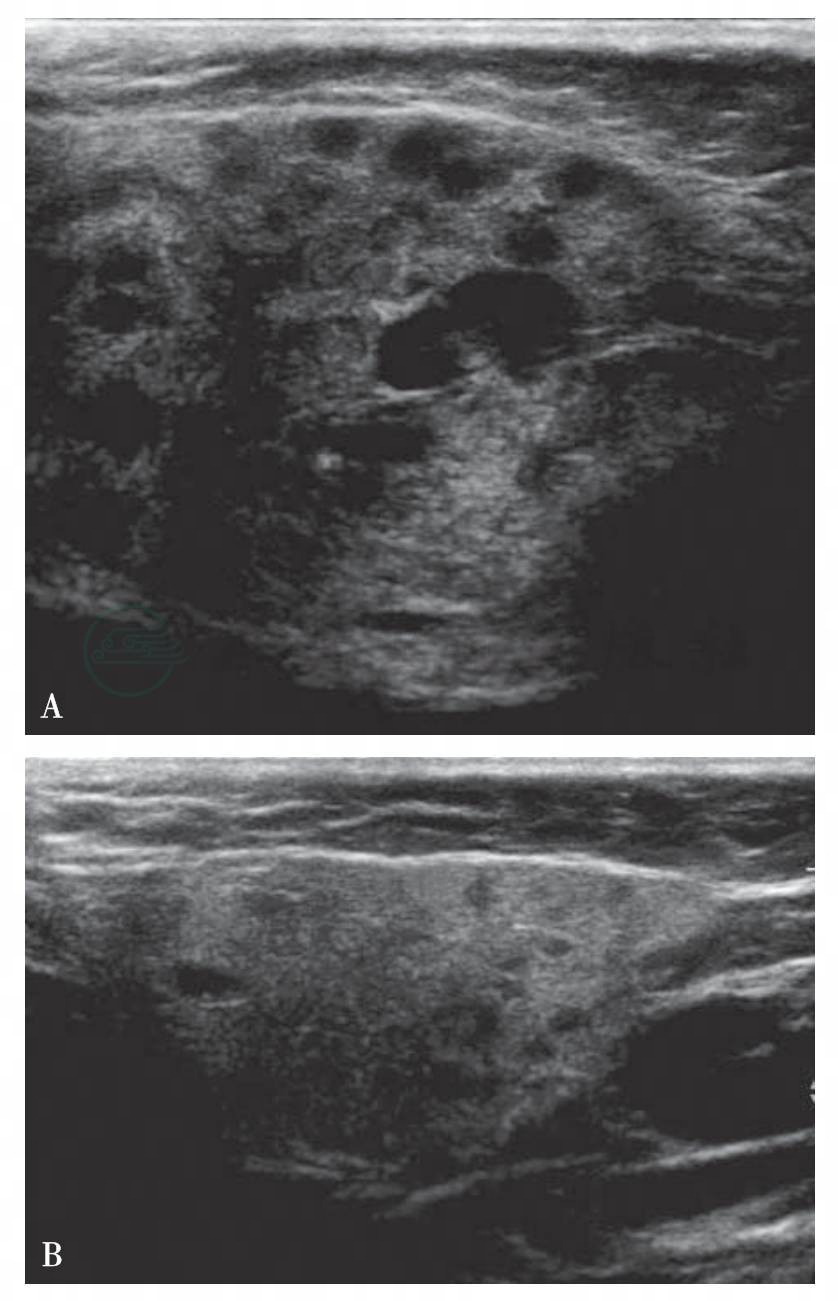

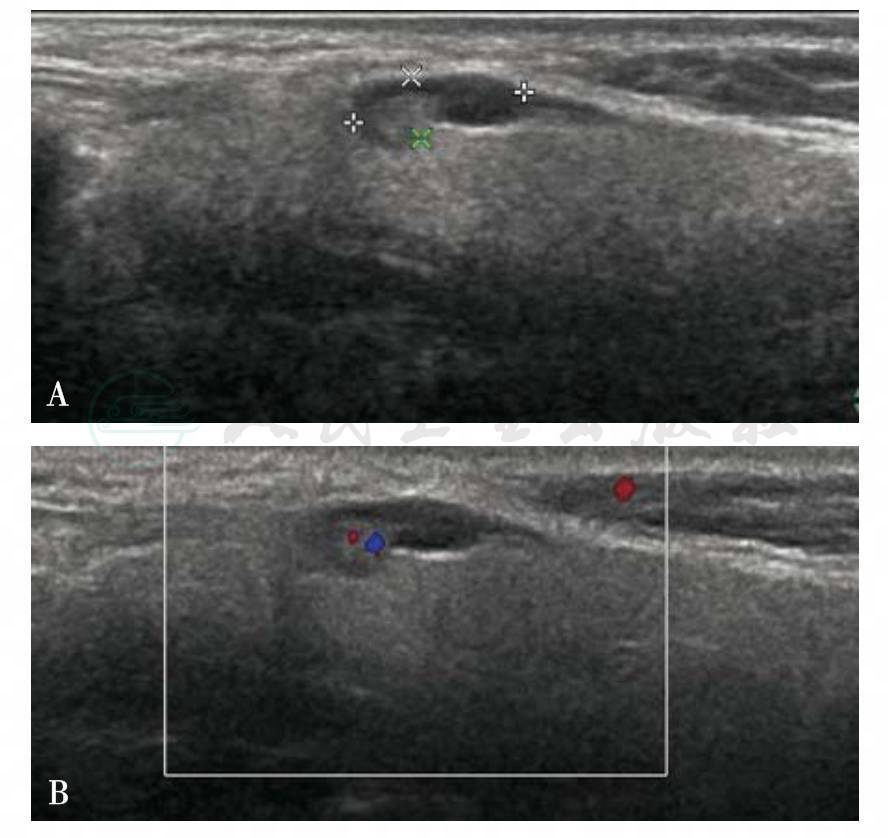

图2-2 急性腮腺炎

女,5岁,呼吸道感染,右侧耳周肿痛2天。A.右侧腮腺体积明显增大,前后径:2.7cm,腺体回声减低、不均匀,可见透声区;B.左侧腮腺前后径:2.0cm,腺体回声不均匀

图2-3 急性腮腺炎

男性,42岁,右侧腮腺肿大一周,触痛明显。A.右侧腮腺体积增大,前后径约:3.2cm,腺体内回声不均匀(箭);B.左侧腮腺大小形态尚可,前后径约2.5cm,内回声均匀(箭)

(二)慢性涎腺炎

由于结石、异物、瘢痕挛缩等引起的导管阻塞,继发感染或细菌逆行感染而发病,也可由急性涎腺炎转为慢性涎腺炎(图2-4)。好发于颌下腺,腮腺次之,舌下腺少见。患者通常感胀痛,但部分病例可为无痛性肿块。

1.灰阶超声

声像图表现:慢性涎腺炎的声像图分为腺体型及导管型两种。

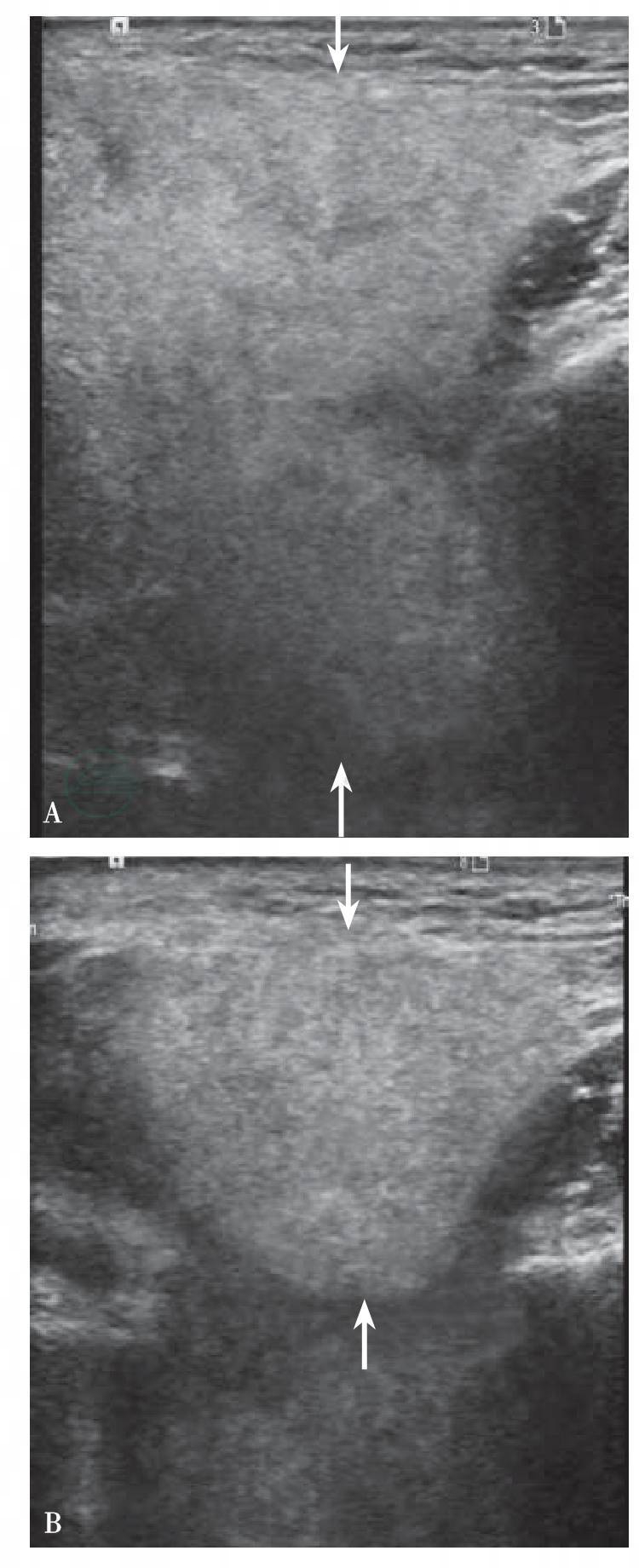

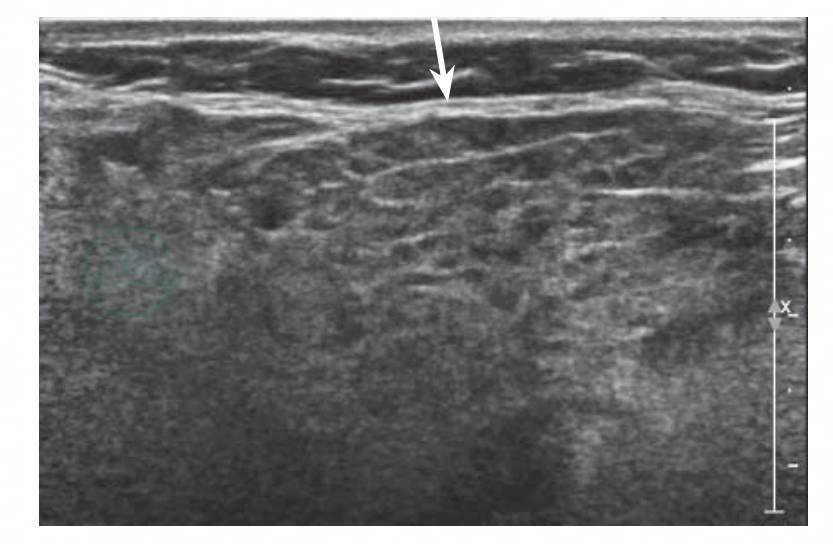

图2-4 慢性涎腺炎

腮腺(A)、颌下腺(B,箭)腺体萎缩,实质回声不均匀

(1)腺体型整个腺体增大,形态饱满,腺体回声分布不均匀,其内可见散在分布的大小不等的低回声病灶,可融合成较大的低回声灶,呈现肿块型改变,与周围组织分界不清,有时腺体内回声增强,可见腮腺主导管的管状强回声,后壁清楚无衰减。腺体内部及周边可见到增大的淋巴结,边界清楚,内可见淋巴门结构,CDFI显示内部可见或无血流信号。

(2)导管型多以单侧患病,可见主导管及分支导管扩张导管扩张,有时呈节段性扩张。扩张的导管内部也可见有点状或絮状回声,多伴有导管内结石。

(3)腮腺周围淋巴结可反应性肿大

2.多普勒超声

腺体内可见点状血流信号,有时可在低回声区中探及较丰富的血流信号。

(三)涎石病

涎石病又称涎腺(管)结石,是涎腺腺体内或导管内出现结石(但主要发生于导管内)(图2-5),是引起涎腺急慢性炎性的原因之一。可能由脱落细胞、异物或细菌分解产物作为核心,钙盐及有机物不断沉积在核心周围所致。主要发生于青壮年,男性多见,最常发生于颌下腺。

(四)涎腺淋巴结炎

三大涎腺中,腮腺淋巴结最丰富,故好发本病。

图2-5 涎石病

颌下腺导管内多发结石(箭)

腮腺区淋巴结分三组:①浅淋巴结组(图2-6):位于腮腺筋膜浅面和腺体表面;②腺体实质内淋巴结组;③深淋巴结组:位于咽侧壁深筋膜深面。三组淋巴结均汇入颈深上淋巴结系统。

图2-6 腮腺浅层淋巴结

临床症状:炎症病史,可有轻度压痛,质地中等,一般能活动。

1.灰阶超声

腺体内单个或多发椭圆形结节,呈低回声,回声均匀或欠均匀,边界清楚,可见淋巴门结构(图2-7A)。

2.多普勒超声

CDFI显示内部血流信号丰富,呈树枝状(图2-7B)。

(五)鳃裂瘘

鳃裂瘘多发生于腮腺及其导管。

涎腺、颊部的炎症包块破坏腺体或导致导管损伤,突破皮肤,涎液由创口向外流形成瘘道,上皮细胞生长覆盖整个瘘道创面,形成瘘管。

图2-7 颌下腺淋巴结炎

分型:腺体瘘、导管瘘。

1.灰阶超声

腺体呈炎症表现,腺体内见炎性包块,可见管道状低回声从炎症包块内向外延续至皮肤表面。

2.多普勒超声

包块内未见血流信号。

(六)涎腺淋巴上皮病

涎腺淋巴上皮病是一种自身免疫性疾病,病理上表现为涎腺内淋巴细胞浸润和腺泡萎缩,腺体实质不同程度地被淋巴细胞和网状细胞代替,小叶内导管上皮增生可形成肌上皮岛。其中淋巴细胞和上皮成分均可发生恶变。

良性淋巴上皮病包括Mikulicz病和Sjögren综合征,此两种病或系同一疾病的不同临床过程,前者腮腺肿大伴不适感或疼痛,并有口、眼、鼻、咽干燥称为“干燥综合征”,伴有风湿性关节炎及其他如红斑狼疮、硬皮病、多发性肌炎等自身免疫病时则为Sjögren综合征。

1.灰阶超声

本病腺体超声表现与其病变类型及病变程度有关,灰阶声像图可分为弥漫型、结节型、类肿瘤型和萎缩型四型。

(1)弥漫型(图2-8):

典型表现是双侧腮腺腺体内部回声不均匀,见弥漫性的多个低回声区呈蜂窝状改变,直径通常为2~6mm,病灶之间可见带状强回声,呈筛状表现。

图2-8 干燥综合征

腮腺实质回声不均匀,可见多发低回声区呈蜂窝样改变,病灶间见多发线状高回声,略呈网格样

(2)结节型:

典型表现为腺体内多发椭圆形或不规则形低回声区或无回声,直径通常为6~20mm,可散在分布,亦可见大小不等的团块呈融合状,严重时累及整个腺体。未受累及的腺体回声正常。

(3)类肿瘤型:

灰阶图表现为腺体内见较大的低回声肿块,直径一般>20mm,常为单发,包膜不明显,边界欠清,内部见纵横交错的条状高回声分隔。余腺体回声正常。

(4)萎缩型:

一般为Sjögren综合征的终末阶段,整个腺体体积缩小,内部回声增强,可见散在的强回声光带及光点,局部伴彗星尾征。双侧腺体内另可探及多个囊肿。

2.多普勒超声

彩色血流显像显示弥漫型者表现为在整个的腺体内出现随机分布的点状血流信号,在回声最不均匀和囊性结构最多处血流信号最丰富。结节型者的血流分布形式呈结节内分支型,血流较丰富。

(七)多形性腺瘤

多形性腺瘤又称“混合瘤”,是涎腺最常见的良性肿瘤,因肿瘤内含有上皮组织、黏液样组织和软骨样组织,组织具有多形性或混合性而得名。多数无症状,常见于30~60岁之间,腮腺好发。可发生恶性变,恶变时,生长速度加快,可向周围浸润并固定,可有疼痛和面瘫。

1.灰阶超声

(1)肿块多位于腮腺的浅叶,表现为腺体内单发的圆形、椭圆形或分叶形低回声肿块(图2-9,图2-10),多数有包膜,少数包膜不完整,边界大多清晰,少数可表现为欠清晰或呈过渡型。

(2)内部回声取决于肿瘤组织的特性,根据涎腺多形性腺瘤的内部回声强弱及分布表现为4种类型:实性均质回声、实性不均质低回声、囊实性或囊性回声。大多数呈不均质低回声表现。

另外,较大的肿块中(一般>3cm)可出现部分囊性改变,当肿块内见点状强回声钙化灶时需警惕有恶变的可能。

2.多普勒超声

彩色血流显像示大部分肿瘤见中等量血流信号,病变区呈现“提篮样”血流信号,少部分肿瘤缺乏血流信号。

(八)腺淋巴瘤

腺淋巴瘤是一种涎腺良性肿瘤,又称为“淋巴乳头状囊腺瘤”或“Warthin瘤”,包含上皮和淋巴样组织两种成分。多见于中老年男性,可发生于单侧,另具有双侧、多灶性的特点。切除后很少复发,偶有恶变。

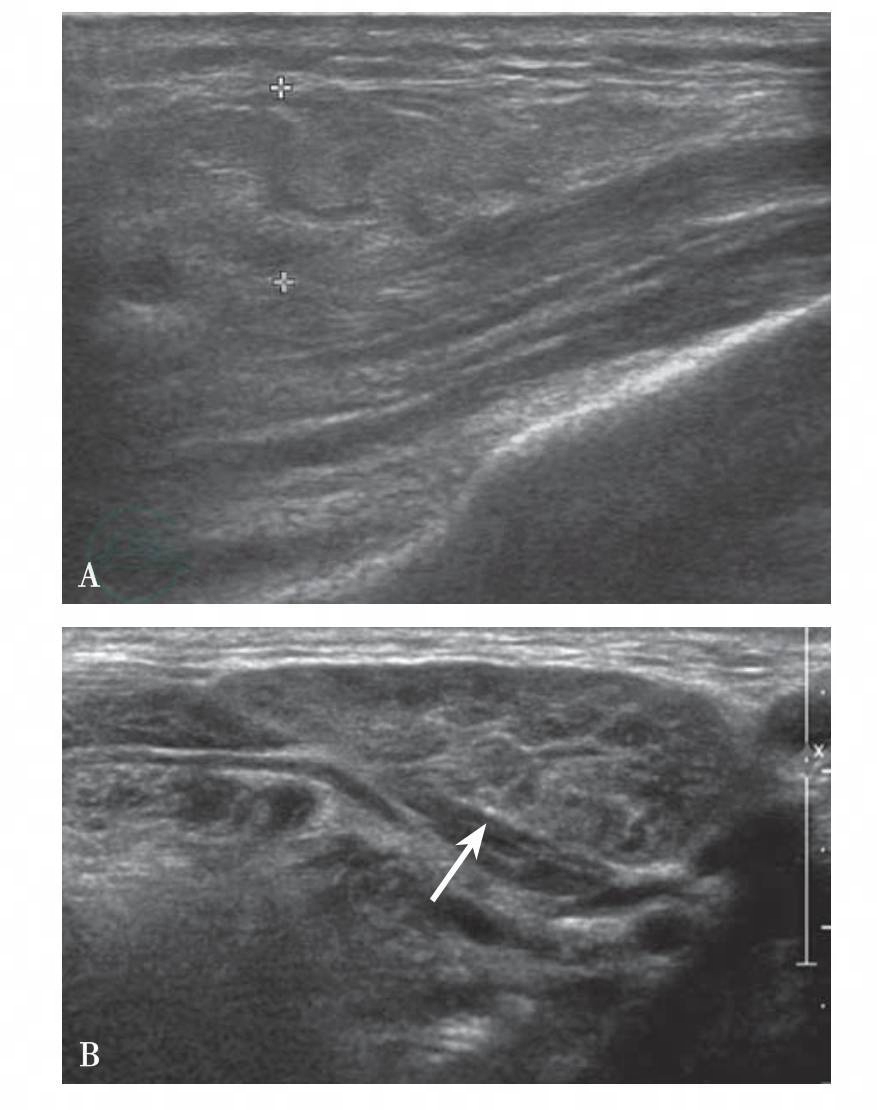

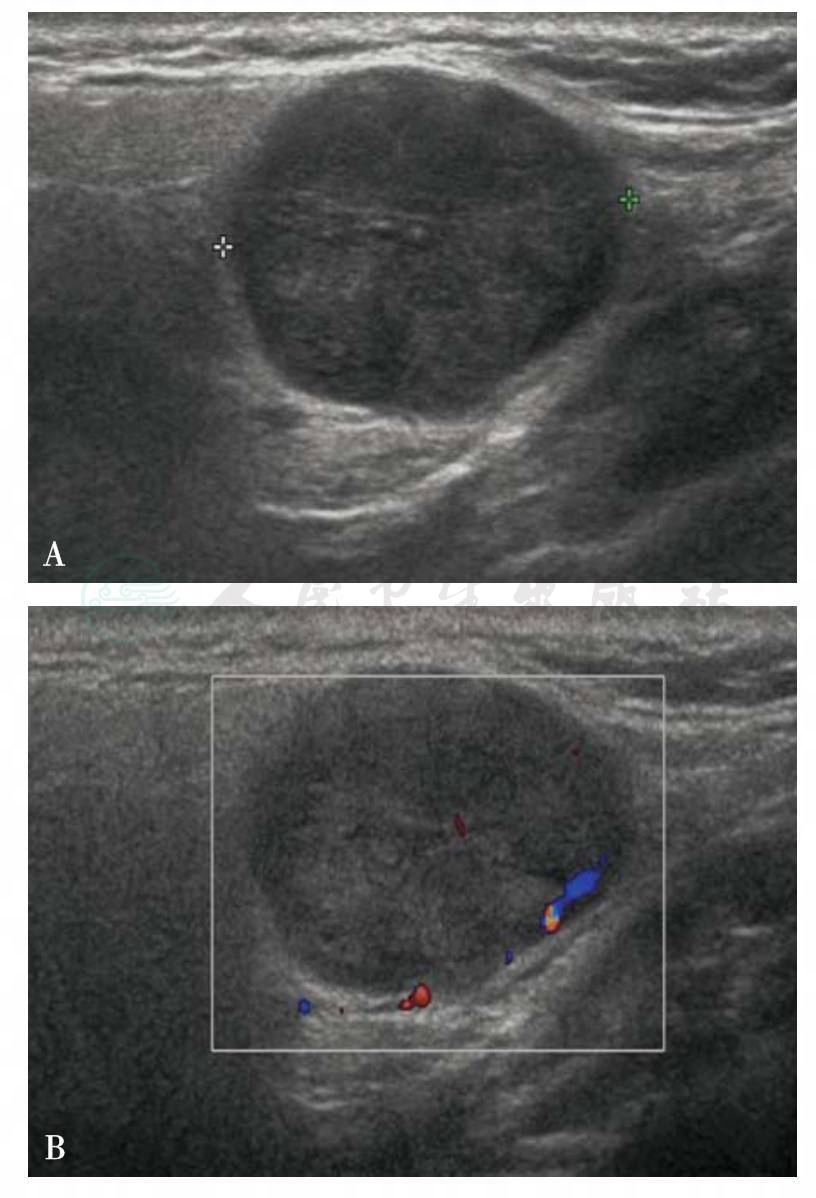

图2-9 腮腺多形性腺瘤

类圆形低回声肿块(A),内回声不均匀,肿块周边见血流信号(B)

图2-10 腮腺多形性腺瘤

分叶状低回声肿块,内回声不均匀

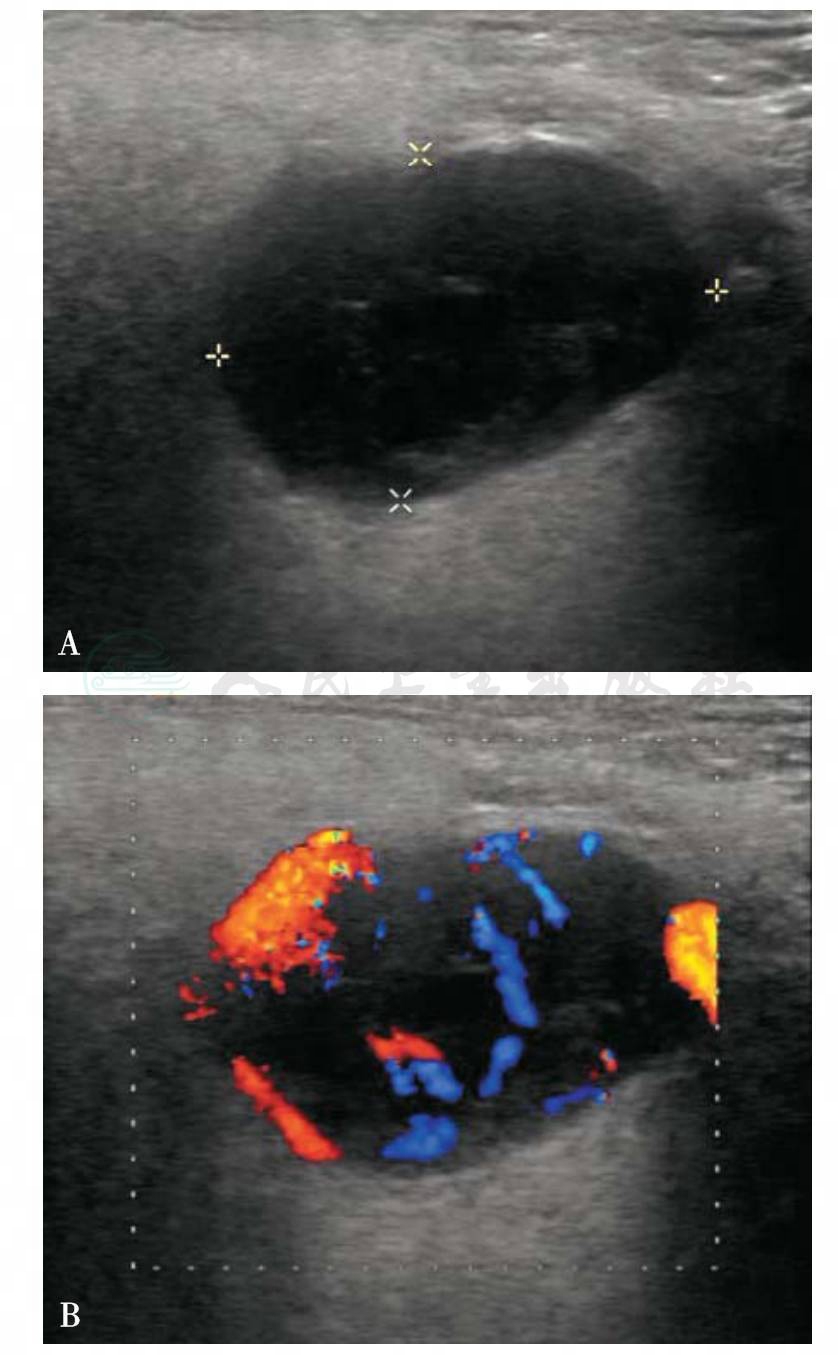

1.灰阶超声

(1)肿块常位于腮腺浅叶或下极,表现为单发或多发的圆形、类圆形肿块(图2-11A),少数呈轻度分叶状,边界清晰,包膜回声薄且大多完整,伴发感染时,边界可欠清,呈过渡型或镶嵌型。

(2)内部回声极低,分布常欠均匀或不均匀,可见高回声带呈“网格状”分布,且多数瘤体局部可见液性暗区。

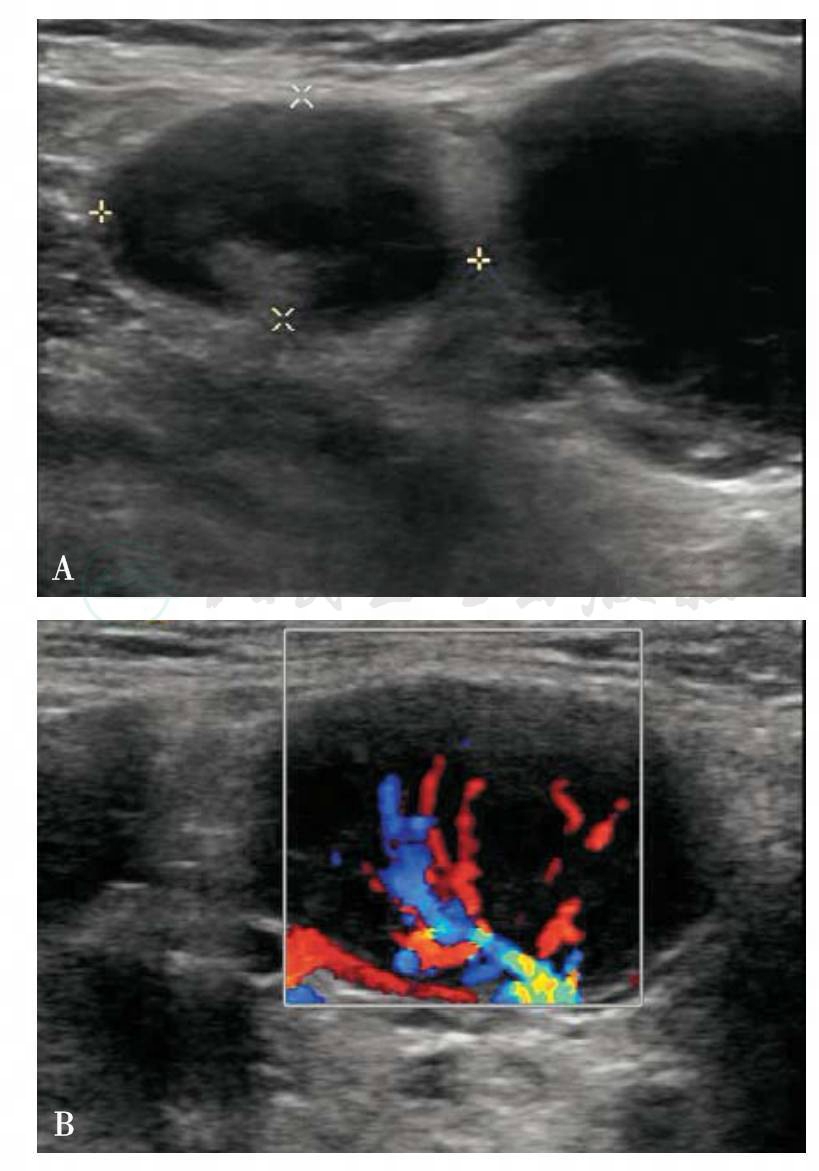

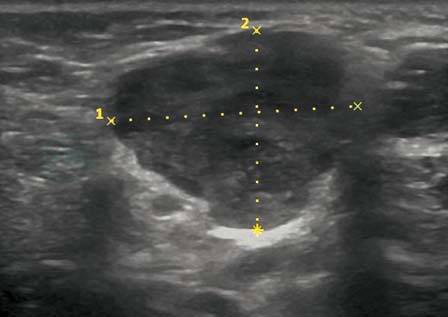

图2-11 腮腺腺淋巴瘤

低回声肿块(A),边界清楚,内呈“网格样”改变,CDFI示结节内及周边均可见较丰富血流信号,呈树枝状(B)

(3)若伴发感染,肿块内部回声可相对增强,但仍低于周围组织,大部分后方回声增强。

2.多普勒超声

腺淋巴瘤是所有涎腺肿瘤中血流信号最为丰富的(图2-11B)。病变处呈现类似淋巴结门样血流信号深入瘤体。

(九)恶性混合瘤

大多数由良性混合瘤复发而来,病史较长,短时间内生长较迅速,则需高度怀疑本病可能,累及面神经时可出现面瘫。

1.灰阶超声

涎腺内可见肿块,边界不清,边缘不规则,内部回声不均匀,以低回声为主,部分肿块可表现为中等偏高回声或极低回声,同时颈部可见异常淋巴结。

2.多普勒超声

CDFI显示肿块内可见丰富血流信号,PW探及低阻动脉频谱。

(十) 黏液表皮样癌

最常见的涎腺恶性肿瘤,多发生于腮腺。

1.灰阶超声

(1)高分化型:

黏液表皮样癌声像图与多形性腺瘤相似,边界尚清,有时可见不完整包膜回声,形态一般较规则,少数可呈分叶形。肿块内部回声尚均匀或欠均匀。

(2)低分化型:

黏液表皮样癌肿块边界不清,形态不规则,内部多呈实质低回声,回声分布不均匀,有时可见均质、致密的高回声团。

(3)中度恶性:

黏液表皮样癌,其恶性程度介于前两者之间,其声像图亦介于高度恶性和低度恶性黏液表皮样癌表现之间。

2.多普勒超声

黏液表皮样癌的血流信号介于多形性腺瘤与腺淋巴瘤之间,血流的分布形式以内部分支型和散在分布型为主。

十、检查报告书写规范

涎腺超声报告包括超声图像和文字两部分。

(一)涎腺超声报告图像部分

阳性结果应有超声图片。条件允许时,可在超声工作站或PACS留取病变在不同超声断面上的图片,包括灰阶和彩色多普勒图像,必要时存储动态图像。

涎腺图像储存要求:

1.涎腺弥漫性病变存图时,要求图片以病变涎腺为中心,结合周边组织;如腮腺加咬肌,颌下腺加颌下区软组织,舌下腺加口底肌群。

2.涎腺局灶性病变存图时,要求图片以肿块为中心,结合周边的腺体组织。

3.图片应有图标,可方便区分左右侧和涎腺位置。

(二)涎腺超声报告文字部分

涎腺报告文字部分又包括三部分内容,一般项目、超声描述部分、超声诊断意见和落款。

1.一般项目

一般项目包括受检者的姓名、性别、年龄、申请科室、检查部位、超声仪器及型号等,门诊患者要有门诊号,住院患者要有住院号、床号。

2.超声描述部分

正常描述。

病变描述,包括腺体的大小、边界、内部回声情况、血流信号状况等;腺体内结节的数目、部位、形状、大小、边界、内部回声情况、血流信号状况等。而内部回声要描述回声的强度(无、极低、低、等、高)、均匀性(均匀、不均匀等)、有无钙化灶及其形态(点状、斑块状、环状等)、血流信号状况(分布、流速及阻力指数等)。如结节较大,需描述结节对周围组织的压迫和侵犯情况。

涎腺病变怀疑为恶性肿瘤时,可描述颈部淋巴结的累及状况。

3.超声诊断意见

超声诊断意见是对上述文字描述和图像的总结,是超声医师依据专业知识作出的判断,包括有无病变和病变的性质,通常包括以下部分:

(1)病变的物理性质,包括涎腺是否有弥漫性病变,局灶性病变的部位、形态、解剖结构比邻关系及性质(实性、囊性、混合性、钙化等)。

(2)结合临床资料给出可能的诊断,可按可能性的大小依次给出多个。

(3)必要时给出建议,比如定期复查、结合临床实验室相关检验指标、建议进一步检查等。

4.落款

落款包括检查超声医师的签名和检查时间,有时还需记录者的签名。

1.张杰,尹彦玲,王胰,等.超声在慢性硬化性涎腺炎诊断中的应用.中国超声医学杂志,2010,26(10):887-889.

2.邱金銮,陈琴,戴俊臣,等.涎腺良性淋巴上皮病超声诊断与病理对照分析.中华消化病与影像杂志(电子版),2016,6(3):111-113.

3.陈贤明,杨甫文,甄泽年,等.涎腺淋巴上皮病诊断和治疗.中国耳鼻喉头颈外科,2006,13(11):749-751.

4.张素阁,李新民,刘兰芬,等.涎腺多形性腺瘤的超声诊断.中国超声医学杂志,2000,16(9):712-713.

5.邵琦,陈丽羽,徐栋,等.31例涎腺黏液表皮样癌的超声表现与病理分析.肿瘤学杂志,2016,22(11):969-971.

6.王保钢,党渭楞.涎腺多形性腺瘤与腺淋巴瘤的超声鉴别诊断.中国医学影像技术,1999,15(2):114-115.

7.陆林国,徐秋华,燕山,等.腮腺腺淋巴瘤超声诊断与病理、临床对照分析.中国超声医学杂志,2005,21(11):815-817.

8.Jonsson MV,Baldini C. Major Salivary Gland Ultrasonography in the Diagnosis of Sjögren’s Syndrome:A Place in theDiagnostic Criteria?Rheum Dis Clin North Am,2016,42(3):501-517.

9.Gritzmann N. Ultrasound of the salivary glands. Laryngorhinootologie,2009,88(1):48-56,quiz 57-59.

10.Baldini C,Luciano N,Mosca M,et al. Salivary GlandUltrasonographyin Sjögren’s Syndrome:Clinical Usefulness and Future Perspectives.Isr Med Assoc J,2016,18(3-4):193-196.