去看看

去看看

随着社会的老龄化,进入绝经期的人群越来越庞大。1项来自联合国的调研数据显示,至2011年,已有1.57亿妇女处于45~64岁,预计到2020年,这部分人群将达到1.97亿[1]。随着人们对自身生活品质的日益重视,绝经过渡期和绝经后人群因月经不规律或绝经相关症状而就医的比例逐渐增加,而就目前的治疗方法来说,激素补充治疗(HRT)是缓解绝经相关症状最有效的方案。根据这一需求,中华医学会妇产科学分会绝经学组制定了《绝经过渡期和绝经后期HRT临床应用指南》(以下简称《指南》),并进行了两次更新改版。但在实际推行《指南》的过程中发现,中国目前的现状是临床医师对于HRT的合理应用尚缺乏经验,并且现有可参考的文献多基于相关研究,缺乏对临床实践的指导意义,不能全面地覆盖临床上多样化的患者诉求。所以对临床操作具有指导性,并且能系统全面地介绍HRT的规范诊疗流程的需求日益强烈。经中华医学会妇产科学分会绝经学组全体成员共同讨论,现拟定了绝经相关HRT的诊疗规范流程,旨在为临床医师提供符合中国临床实践的、可操作性强的HRT规范诊疗流程。

一、围绝经期的判断

2011年国际绝经学会(IMS)的相关指南指出,HRT的安全性很大程度上取决于HRT的启用时机,围绝经期和绝经早期是HRT应用的重要“窗口期”[2]。如何识别绝经过渡期,在掌握适应证、排除禁忌证的前提下,尽早启用HRT,显得尤为重要。参考“绝经过渡期生育年龄工作组计划”的分期系统[3],国内绝经学组专家经讨论达成共识,绝经过渡期的起始标志为:40岁以上的女性,10个月内≥2次临近月经周期与原有周期比较时间相差7d以上,即为绝经过渡期的开始,也就是围绝经期的起点。这一学术上的标志点在临床工作中可灵活掌握,因为不同的患者起始症状有所不同,大多数是以月经紊乱为起点,但也有部分人群以潮热、出汗等症状为首发临床表现。

二、绝经相关HRT规范诊疗流程概况

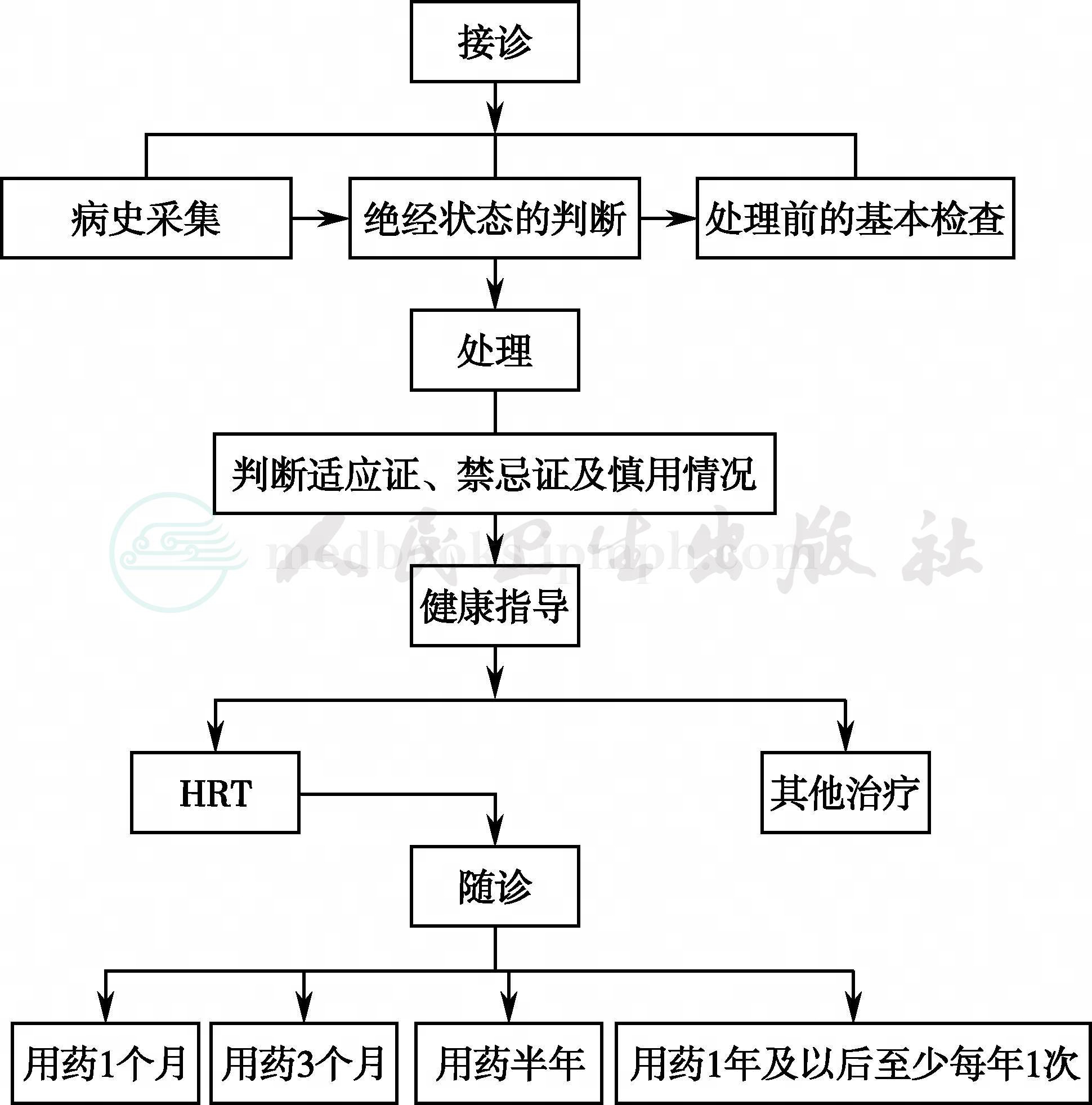

首诊时应采集病史,评价其绝经状态,进行基本的临床检查,并据此判断是否有HRT的适应证、禁忌证或慎用情况。根据判断结果,建议给予该患者健康指导、HRT或其他治疗。接受HRT治疗的患者,建议在用药后1、3、6、12个月分别进行随诊,在用药1年后,建议每年至少随诊1次。绝经相关HRT的诊疗流程见图1。

图1 绝经相关HRT规范诊疗全流程

三、接诊流程

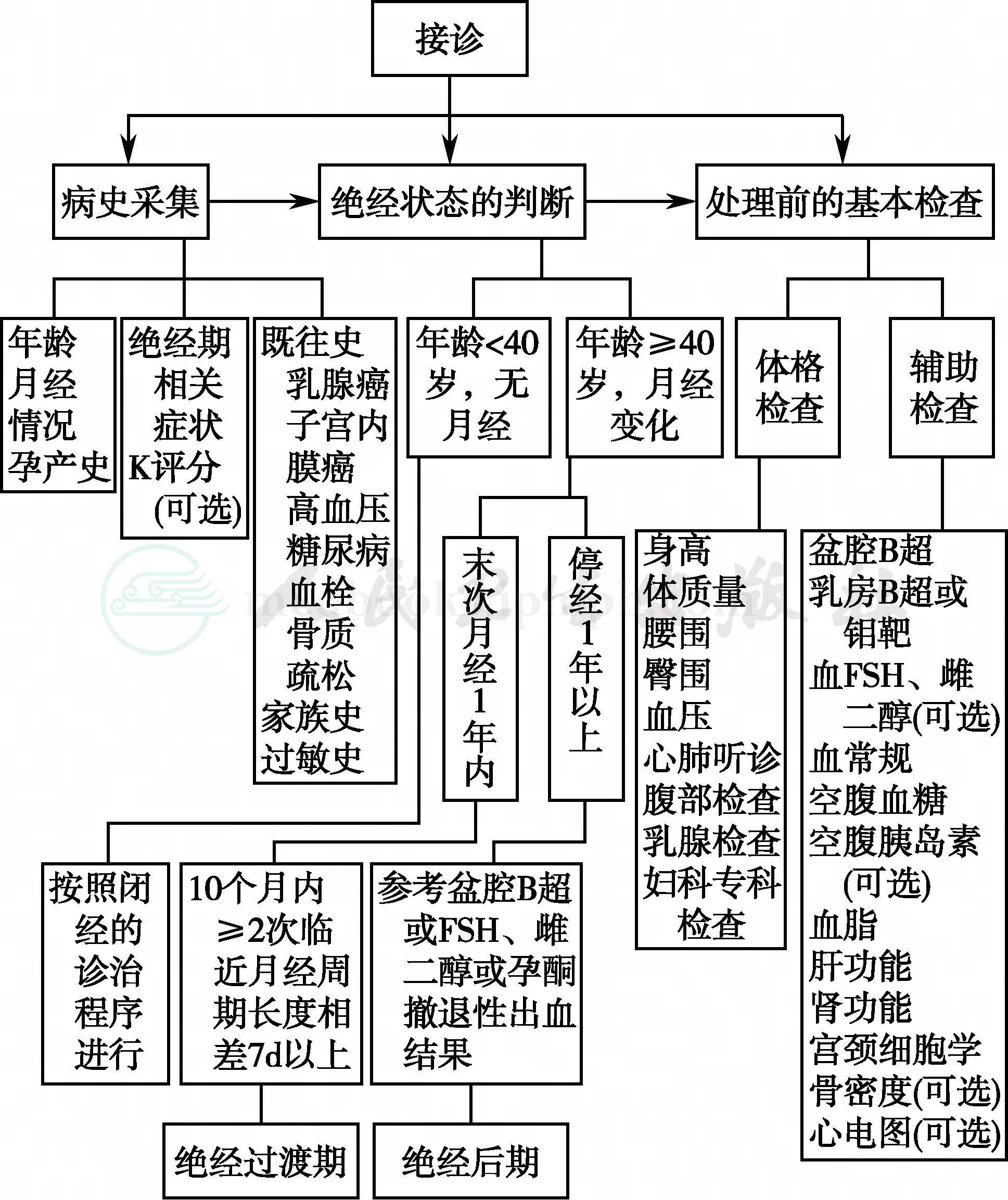

1.病史采集:

包括一般个人史:年龄、月经情况、孕产史、既往疾病史、过敏史、家族史等;以全面了解患者的绝经相关症状,尤其注意收集乳腺癌、子宫内膜癌、动静脉血栓、糖尿病、高血压、骨折及骨质疏松等病史或家族史。

2.绝经状态的判断:

年龄<40岁的患者因停经或相关症状就诊,按照闭经的诊断程序进行。年龄≥40岁的闭经患者,根据接诊医生判断,必要时进行孕激素撤退试验,以判断为绝经过渡期或绝经后期。

3.处理前的基本检查项目:

常规健康体检的女性检查项目已包含本流程中处理前基本检查项目。见图2。

图2 绝经相关激素补充治疗接诊流程

四、处理流程

1.启动HRT的时机:

“窗口期”是启动HRT的最佳时期,这已为业内公认,“窗口期”指绝经10年以内,一般为60岁以下女性,在此阶段开始HRT,效益最高,各种雌孕激素治疗相关风险极低。“窗口期”的概念起源是因HRT对心血管的作用而提出的。同样从骨健康角度考虑,结果依然如此,越早开始治疗,获益越多,骨丢失程度越低。从预防阿尔茨海默病的角度观察,目前有限的证据表明,从绝经过渡期开始并长期应用HRT达10年以上,可有效降低阿尔茨海默病的发生率。总之,对于有适应证、无禁忌证的女性,如果从围绝经期就开始HRT,潜在益处很多,而风险相对很低。年龄<60岁的患者,有适应证、无禁忌证,按照症状侧重、基本检查结果和患者意愿选择不同的HRT方案;年龄≥60岁者,原则上不推荐HRT。

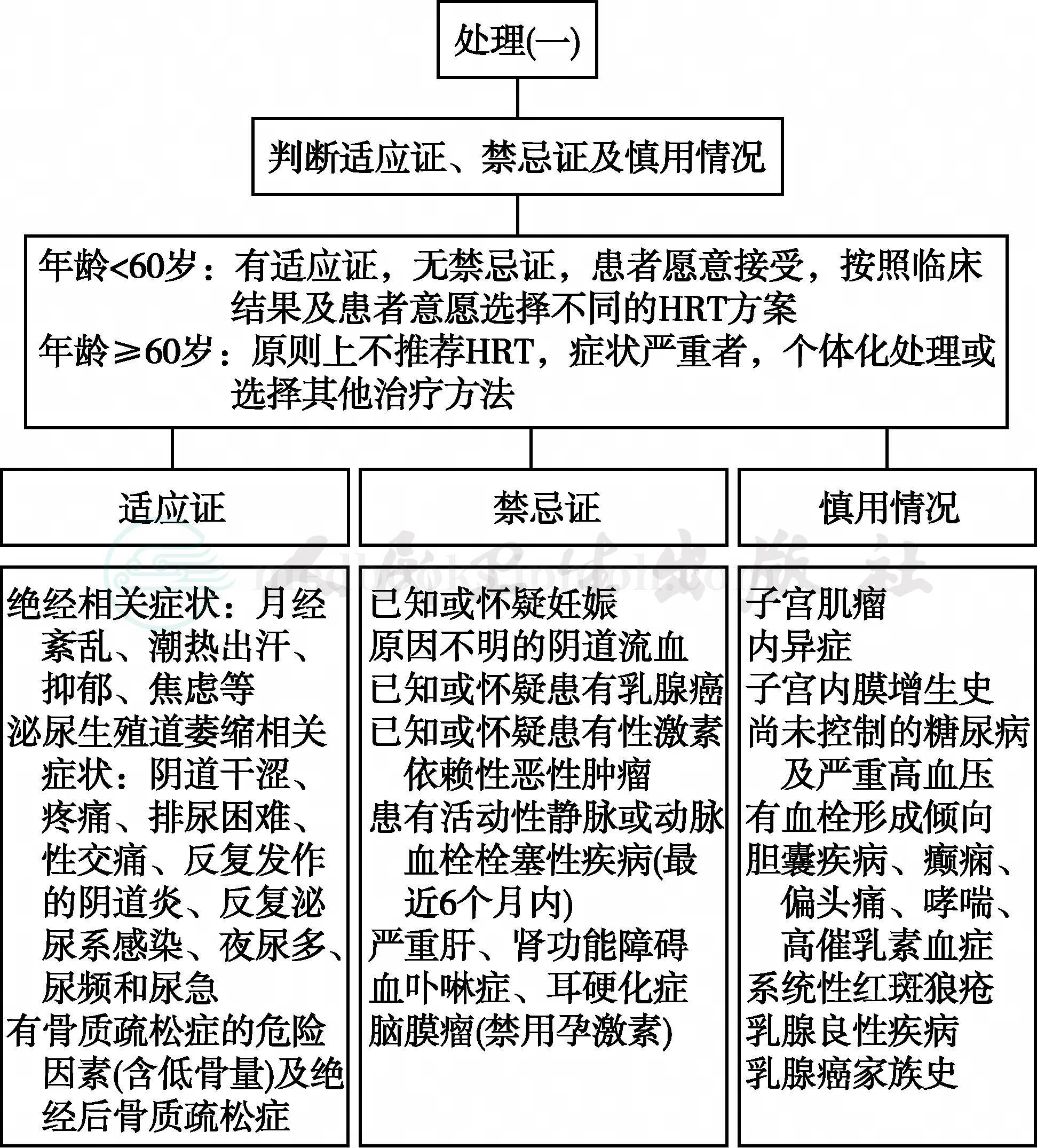

2.适应证、禁忌证及慎用情况:

(1)适应证和禁忌证判断:根据国际绝经学会(IMS)指南(2011)[2]和中国指南(2009)[4]进行判断。见图3。适应证均为循证医学的A级推荐。

图3 绝经相关HRT适应证、禁忌证及慎用情况

(2)慎 用情况及注意事项:HRT的慎用情况是指绝经期女性有HRT的适应证,同时又合并某些性激素影响性疾病,是否可以启用HRT,应当根据其具体病情来判定。慎用情况并不是禁忌证,目前尚无充足的循证医学证据证实可用或禁用,在进一步观察和研究后或可获得充足证据,可能转化为HRT的非禁忌证或禁忌证。慎用情况包括:

子宫肌瘤:围绝经期女性子宫肌瘤发病率高于女性平均发病率,符合手术指征者应进行手术治疗。鉴于肌瘤体积越小,其增长的风险越小,肌瘤直径< 3cm者,HRT可以常规使用,肌瘤直径在3~5cm者应加强随访。

内异症:HRT原则上尽量采用雌孕激素连续联合方案。对于因内异症切除子宫的患者,建议在HRT用药早期(2年左右)仍采用添加孕激素的连续联合方案。

子宫内膜增生:未治疗的子宫内膜增生应先治疗至内膜完全逆转;对于保留子宫的患者,选择雌孕激素联合方案安全性更好;建议子宫内膜不典型增生者先行子宫全切除术;术后患者的HRT是否需联合孕激素无明确证据。以上情况均需谨慎评价使用HRT的指征,应用HRT应密切随访,必要时行诊刮并行内膜病理检查。

糖尿病:HRT有助于血糖控制[5],但仍应与内分泌科密切合作积极治疗糖尿病。在药物方面宜选用对代谢影响小的孕激素制剂。

高血压:长期、严重高血压患者应排查既有的心血管病变。HRT宜选用无水钠潴留副作用或此副作用较小的孕激素,如具抗盐皮质激素活性的屈螺酮[2,6]。中度以上高血压患者需与内科医师密切合作,进行正规降压治疗。

胆囊疾病:服用雌激素可增加胆囊疾病发病率和手术风险,须向患者充分解释,经皮雌激素应用对胆囊疾病女性可能更安全。

系统性红斑狼疮:出现卵巢早衰、血管舒缩症状和骨质疏松的情况比健康女性严重,在启用HRT前需评价既有心血管病变,密切监测高危因素,充分知情同意。HRT不宜用于狼疮疾病活动期或有血栓栓塞病史的系统性红斑狼疮患者。

血栓形成倾向:使用经皮雌激素HRT与口服途径相比血栓栓塞性疾病风险较低。

癫痫:绝经本身或使用HRT可能影响癫痫的发作,需密切观察,必要时调整抗癫痫药的用量;启用HRT前需充分知情同意,选择最低有效剂量的HRT。

哮喘:围绝经期可能是哮喘发作的相对危险期,使用连续联合方案或经皮激素补充等安全性更高,并且密切随访用药期间哮喘发作情况,必要时与专科配合共同处理。

五、治疗方案的选择

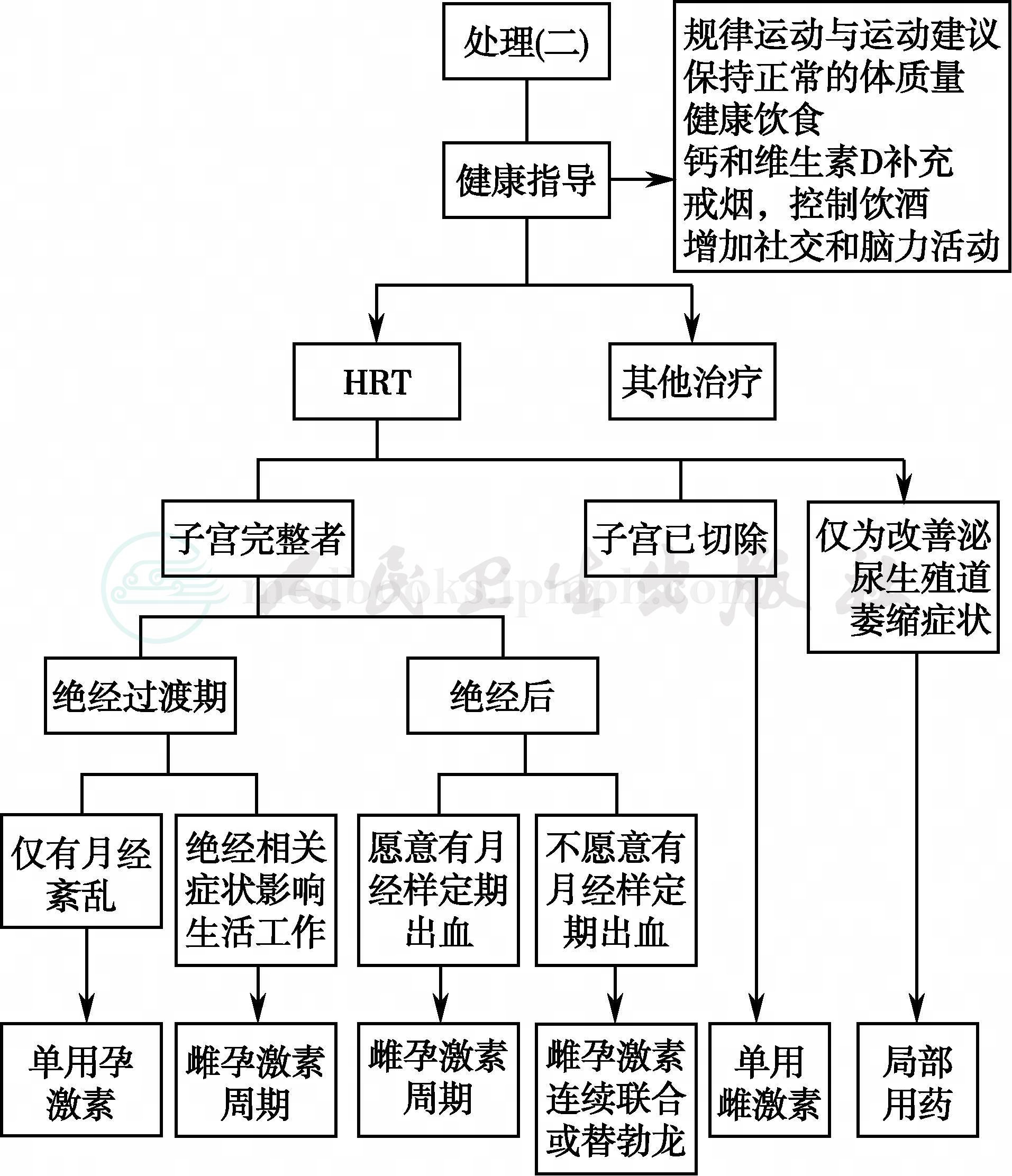

根据HRT适应证、禁忌证及慎用情况的判断,对于围绝经期女性的具体处理主要包括了健康指导,以及HRT治疗。见图4。

图4 绝经相关HRT方案的选择

注:HRT:激素补充治疗

围绝经期女性的HRT相对绝经1年以上女性更加复杂。应仔细询问其伴随症状,并根据其月经改变情况及绝经相关症状是否影响生命质量,给予相应的单纯孕激素或是雌孕激素周期序贯治疗的HRT方案。

月经紊乱女性伴随的绝经相关症状尚未影响生命质量时,可用单纯孕激素周期治疗,以恢复规律月经。建议每月服用孕激素10~14d,推荐应用天然孕激素如微粒化黄体酮200~300mg/d或接近天然的孕激素——地屈孕酮10~20mg/d,也可短期应用安宫黄体酮4~6mg/d。

当患者月经紊乱的同时伴随绝经相关症状并影响生命质量时(客观上可根据Kupperman评分,其中任何1项症状超过2分,即可定义为绝经期症状影响生命质量;临床实践中,可根据患者主诉和意愿酌情分析),推荐使用雌孕激素序贯治疗,既能恢复规律月经,又能有效缓解绝经相关症状。可选择雌孕激素序贯治疗复方制剂:戊酸雌二醇/环丙孕酮片复合包装(其他名称:克龄蒙),11片2mg戊酸雌二醇,10片2mg戊酸雌二醇及1mg醋酸环丙孕酮;雌二醇片/地屈孕酮片复合包装(其他名称:芬吗通),14片1mg雌二醇,14片1mg雌二醇及10mg地屈孕酮。也可选择雌孕激素单药配伍周期应用:戊酸雌二醇片1~2mg/d或经皮吸收雌激素,每月应用21~28d;在月经后半期加用孕激素10~14d,剂量同单纯孕激素治疗方案。当患者在雌孕激素序贯治疗应用一段时间后无周期出血时,应建议患者改服雌孕激素连续联合或替勃龙治疗,并告知患者已进入绝经后期。

绝经1年以上的女性,当绝经相关症状影响生命质量时,子宫完整不希望月经来潮者,给予雌孕激素连续联合或替勃龙治疗。雌孕激素的选择应以天然制剂为主。可给予雌激素如戊酸雌二醇片1mg/d,同时口服孕激素,如地屈孕酮5mg/d或安宫黄体酮2mg/d。也可以参考患者意愿,并且具体分析个体的疾病风险,选择服用方便的雌孕激素复方制剂,如雌二醇屈螺酮片(其他名称:安今益):每片含1mg雌二醇+ 2mg屈螺酮。替勃龙是组织选择性雌激素活性调节剂,口服后能够在体内转化为三种活性代谢产物,对不同的组织有特异性作用,也可用于绝经后不希望有月经样出血者。对于子宫已切除的患者,若有适应证,排除禁忌证后给予单纯雌激素的HRT。若女性仅为改善泌尿生殖道萎缩症状就诊时,推荐阴道局部用药。

六、随诊流程

对于初始HRT患者,第1年的绝经门诊(或妇科内分泌门诊)定期随诊非常重要。在初始HRT的1、3个月两次随诊时,主要观察HRT的疗效,用药后出现的不良反应,并根据患者具体情况调整用药及剂量。HRT相关副作用主要出现在开始HRT的3个月内。

规范化HRT并不增加子宫内膜病变的发生率,但HRT启用后有时会出现非预期的阴道出血。有些老年妇女因子宫萎缩、宫腔分泌物排出困难,造成出血淋漓不净。出现阴道出血应当先进行子宫内膜监测,推荐先进行阴道B超检查。内膜厚度以5mm为警戒值,子宫内膜厚度> 5mm时,可观察1~3个月后复查,如仍> 5mm,建议进行子宫内膜活检,必要时采取宫腔镜检查。非预期阴道出血处理时,如点滴出血可继续在用药中观察;出血如接近月经量,可先停用药物,待出血结束后行B超检查子宫内膜,如检查结果正常,内膜厚度< 5mm,可继续使用HRT;少量频发出血持续4~6个月以上时,换用其他治疗方案。

初始HRT 3个月内出现乳腺胀痛相对常见,患者可感觉乳房轻中度胀痛,应向患者解释,症状在继续HRT后可逐渐减弱。年度乳腺检查结果若有乳腺增生,向患者解释属非病理性改变;若为乳腺结节,建议到乳腺外科就诊,进行专科处理。同时有必要联络乳腺专科医师,向其介绍HRT对乳腺影响的正确知识。乳腺结节的患者排除恶性疾病后,建议定期随诊,加强监测,乳腺超声检查可缩短至4~6个月1次;如乳腺情况有手术治疗指征,建议暂停HRT治疗,手术后参考病理诊断结果确定下一步治疗方案。

有少部分患者在HRT后出现较轻微的消化道症状,可向患者解释症状可能会在短期内缓解,如消化道症状存在时间较长,可更换HRT方案。

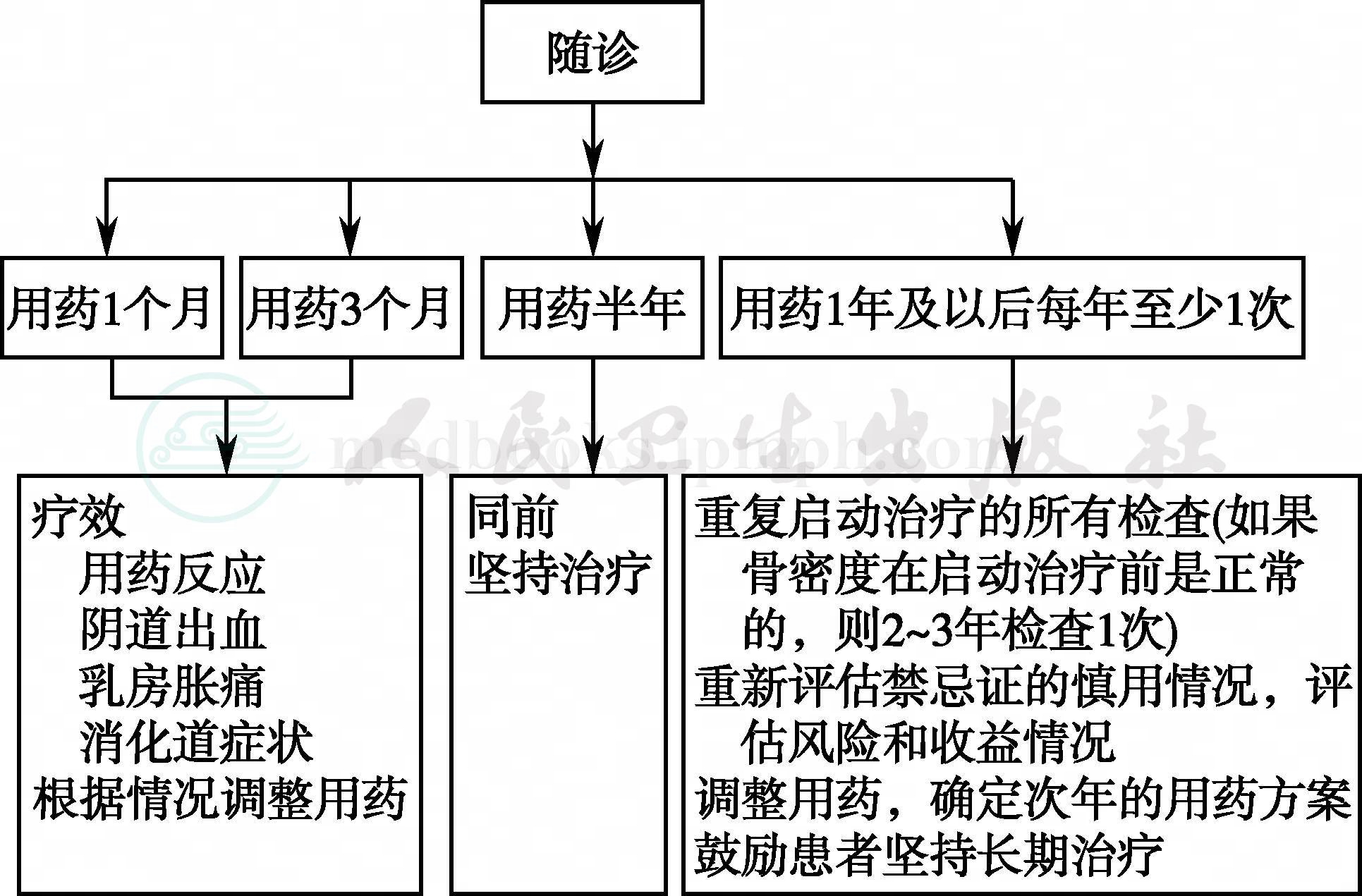

HRT启用6个月时,是否来医院随诊,可根据患者具体状态,如没有不适主诉,依从性好可坚持HRT,不必随访。如症状缓解后对坚持HRT有疑虑,或有不适症状可嘱其来院,随诊内容同第1、3个月,同时充分沟通,鼓励患者坚持HRT。用药1年及之后的每年至少随诊1次,均需进行启动HRT治疗前所有的检查。若启用HRT前骨密度为正常,则可每2~3年复检1次。复查后根据所有检查结果,重新评估该患者HRT的禁忌证和慎用情况,评估其个人在HRT中的风险与获益。而后根据患者的具体情况,酌情调整用药,确定次年的HRT用药方案,同时鼓励患者长期坚持HRT,获得长远生命获益。HRT的随诊见图5。

图5 绝经相关激素补充治疗随诊路线

总之,HRT是缓解绝经相关症状最有效的治疗方法。中国的绝经女性数量庞大,更加需要广大医生甚至是基层临床医师对HRT有一个正确的认识,以及对有需求人群给予正确的临床应用及指导。采用规范化的接诊、处理、随诊步骤,认真判断禁忌证、慎用情况等,对不同主诉的患者进行个体化HRT选择,当可在安全前提下,发挥HRT的效果,为广大中国女性提供良好的健康服务和保障。

[1]中华人民共和国卫生部.2012年中国卫生统计提要[DB/OL].2012-06-06[2012-12-20-22].http://www.moh.gov.cn/publicfiles/ business/htmlfiles/mohwsbwstjxxzx/s9092/201206/55044.htm.

[2]Sturdee DW,Pines A,International Menopause Society Writing Group,et al. Updated IMS recommendations on postmenopausal hormone therapy and preventive strategies for midlife health. Climacteric,2011,14:302-320.

[3]Harlow SD,Gass M,Hall JE,et al. Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop +10:addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. J Clin Endocrinol Metab,2012,97:1159-1168.

[4]中华医学会妇产科学分会绝经学组.绝经过渡期和绝经后期激素补充治疗临床应用指南(2009版).中华妇产科杂志,2010,45:635-638.

[5]Gambacciani M,Rosano G,Cappagli B,et al. Clinical and metabolic effects of drospirenone-estradiol in menopausal women:a prospective study. Climacteric,2011,14:18-24.

[6]Board of the International Menopause Society,Pines A,Sturdee DW,et al. IMS updated recommendations on postmenopausal hormone therapy. Climacteric,2007,10:181-194.