去看看

去看看

近年来通过推广哮喘的规范化诊治,我国哮喘的总体控制水平得到了一定程度的提高,但仍有少数患者即使使用了高剂量的控制性药物包括联合治疗,哮喘仍达不到良好控制状态,目前把这部分患者称为难治性哮喘。据估测,难治性哮喘约占哮喘患者的5%左右。虽然所占比例不高,但急诊就医频率和住院频率分别为轻、中度哮喘患者的15倍和20倍,是导致哮喘治疗费用增高的重要原因之一,同时造成了巨大的社会和经济负担。提高难治性哮喘的诊治水平对提高哮喘的整体控制水平和改善疾病预后,降低医疗成本具有重要的意义[1,2]。2010年中华医学会呼吸病学分会哮喘学组发表了《难治性哮喘诊断和处理专家共识》 [3],希望能在难治性哮喘的定义、疾病的评估及处理等方面更进一步统一认识。本共识也特别提到了我国在难治性哮喘诊治和基础研究领域未来的方向,通过开展协作性研究,努力提高我国在难治性哮喘的诊治和研究水平。

一、难治性哮喘概念的临床特征及诊断标准

2000年美国胸科学会(ATS)对难治性哮喘的临床特征进行了描述[4]。主要特征:①持续性或近于持续(每年半数以上时间)口服糖皮质激素治疗;②需要高剂量吸入糖皮质激素治疗。次要特征:①每日除吸入糖皮质激素作为控制性药物外,需加用长效β2激动剂或茶碱/白三烯调节剂;②需要每日或近于每日使用短效β2激动剂缓解症状;③持续性气流受限(FEV1<80%预计值,PEF日变异率>20%);④每年1次或以上急诊就医;⑤每年3个或以上疗程口服糖皮质激素治疗;⑥口服或吸入糖皮质激素剂量减少25%即出现加重;⑦既往有致死性哮喘事件。符合l项或两项主要特征和两项次要特征即可诊断。但同时强调首先应除外诱发加重的因素和保证患者对治疗的依从性。以上标准非常量化,便于临床掌握和使用。1999年欧洲呼吸学会(ERS)也对难治性哮喘进行了描述[5]并强调所有难治性哮喘患者均应在呼吸专科医师按照哮喘指南治疗6个月以上,在保证对治疗依从性基础上,除外诱发加重的因素和其他疾病情况下方可诊断。全球哮喘防治创议(GINA)[6]认为采用第4级治疗方案即两种或以上控制性药物尚不能达到理想控制的哮喘患者则称为难治性哮喘。但也强调在保证用药依从性基础上,除外诱发加重的因素和其他疾病情况下方可诊断。

以上定义和诊断标准基本类同。但总体上来说,ATS的标准较细化,临床易于掌握和使用,ERS更强调评估、随访和鉴别诊断,而GINA则更加强调哮喘的控制。以上不同指南其核心均是强调“难治性”,这与目前多数哮喘患者经过以吸入糖皮质激素为主的治疗即可获得良好控制的情况明显不同。由此可见,目前的定义是对难治性哮喘临床治疗反应特性的定义。只有充分了解和掌握难治性哮喘的基本特征,才能为开展进一步检查、评估和确定诊断奠定基础。

本共识结合以上意见将难治性哮喘定义为:采用包括吸入性糖皮质激素和长效β2激动剂两种或更多种的控制药物规范治疗至少6个月仍不能达到良好控制的哮喘。难治性哮喘的诊断标准为:参照ATS、ERS和GINA对难治性哮喘的定义,结合临床实际的可操作性,本共识提出以下诊断标准:①符合我国哮喘防治指南中哮喘的诊断标准;②排除患者治疗依从性不良,并排除诱发加重或使哮喘难以控制的因素;③按照我国哮喘防治指南,采用第4级治疗方案,即两种或两种以上控制性药物规范治疗和管理6个月以上,尚不能达到理想控制。符合以上3条标准的患者,可诊断为难治性哮喘。

二、理解和掌握难治性哮喘的诊断和评估程序

认识难治性哮喘应从以下3个方面着手:①药物治疗方面;②诱发加重的因素:③相关联的疾病、合并疾病或症状类似疾病。

药物治疗方面主要包括3个方面:①治疗是否充分;②治疗的依从性;③吸入技术的掌握和治疗方案。遵循GINA和我国《支气管哮喘防治指南》[7]进行规范化治疗以及开展哮喘的教育和管理对改善哮喘的控制水平具有重要的意义。中国哮喘联盟已在全国范围内开展“哮喘专病门诊和教育管理”的推广项目,以起到更好的示范作用。

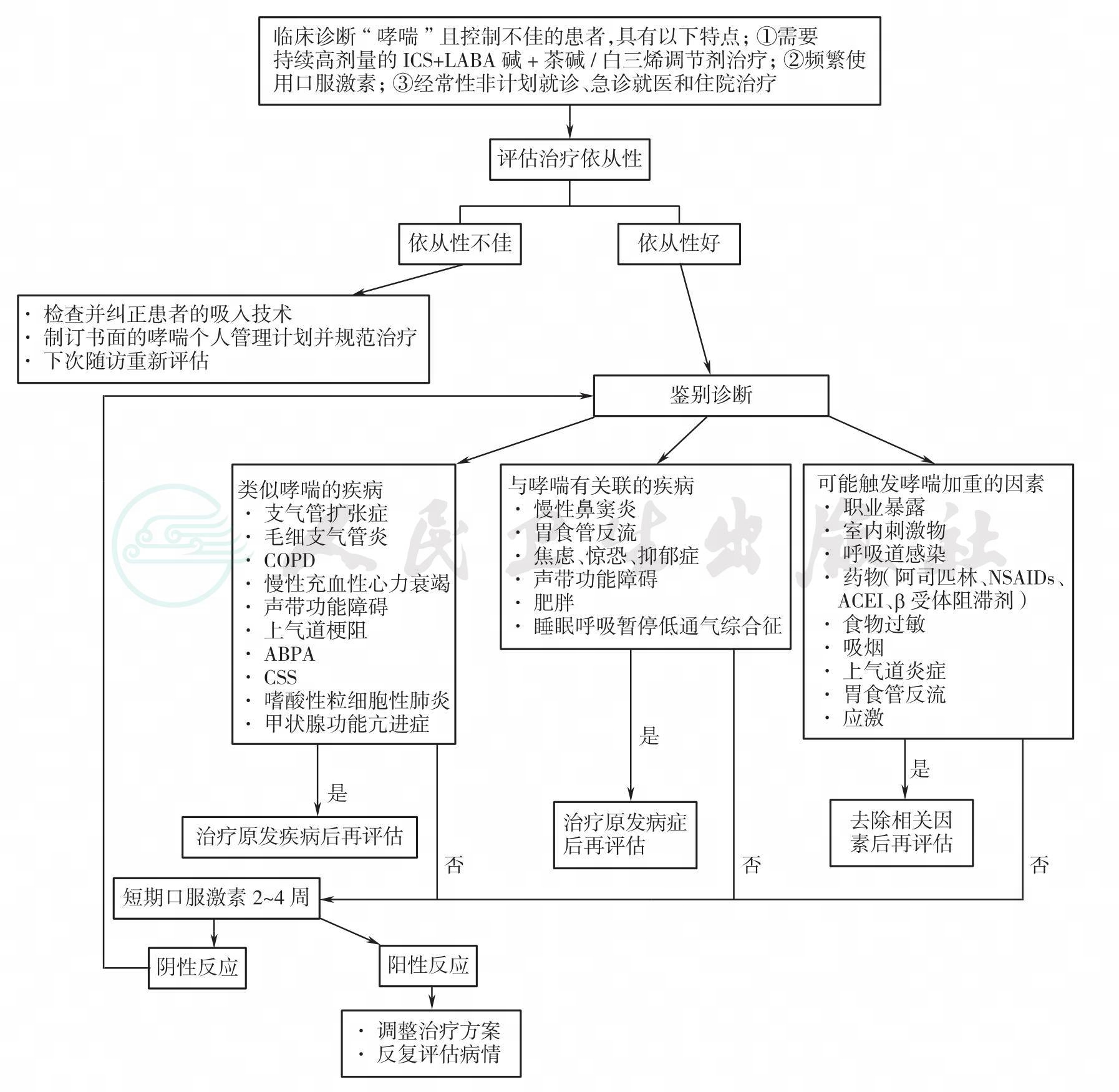

综合国外指南和国内同道实际工作的经验,本共识提出难治性哮喘患者的诊断和评估应遵循以下基本程序:①判断是否存在可逆性气流受限及其严重程度;②判断药物治疗是否充分,用药的依从性和吸入技术的掌握情况;③判断是否存在未去除的诱发哮喘加重的危险因素;④与具有咳嗽、呼吸困难和喘息等症状的疾病鉴别诊断;⑤进行相关检查判断是否存在相关或使哮喘加重的合并疾病;⑥反复评估患者的控制水平和对治疗的反应。并且为方便临床医师清晰掌握,本共识也描绘了难治性哮喘的临床诊断与处理的流程图(图13-1)。

以上程序反映了对难治性哮喘的诊断和评估的临床思维过程,对提高诊断和鉴别诊断水平有重要的参考价值。应善于甄别和处理导致哮喘难以控制的因素,导致哮喘难以控制的因素是多方面的,临床医师应帮助患者查找和仔细甄别。临床医师除处方药物外,应学会通过详细地询问病史包括职业史、生活环境、用药和生活习惯等。如室内、室外环境(变应原或刺激物)、药物、烟草暴露、呼吸道感染及职业暴露等。相关性疾病或合并病,如上气道病变(过敏性鼻炎、鼻窦炎及阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征)、胃食管反流、肥胖、社会和心理因素、复发性呼吸道感染均可使哮喘控制不良[8,9],只有对以上病症采取充分治疗才能有效控制哮喘,因此应进行充分的检查以帮助鉴别。在导致哮喘难以控制的诸多危险因素,共识中首先强调“依从性差”的问题来引起临床医师的重视,这是导致我国哮喘难以控制的最重要和最常见原因之一。依从性差的主要表现为:①不按书面治疗方案的剂量和疗程用药;②不能客观、正确地评估和监测自己的病情;③不能正确使用药物吸入装置;④不能定期来医院复诊;⑤擅自采用许多所谓能“根治”哮喘的“验方”。

吸烟不仅是哮喘的触发因素,也是难治性哮喘的重要原因。吸烟和被动吸烟哮喘患者比不吸烟哮喘患者症状更严重,发作次数更多,肺功能减退更快,吸烟也是导致患者对治疗产生抵抗的原因,吸烟使哮喘患者对吸入或口服糖皮质激素出现抵抗或反应降低[10]。2007年由中国哮喘联盟组织的一项调查显示,哮喘患者现行吸烟者近10%。因此,劝阻哮喘患者吸烟和帮助戒烟防止哮喘加重和提高疗效有重要作用,呼吸科医师应在日常工作中鼓励每一位有戒烟意向的吸烟者接受咨询和必要的药物治疗。

图13-1 难治性哮喘的临床诊断与处理的流程图

ICS:吸入性糖皮质激素;LABA:长效β2受体激动剂;ABPA:变应性支气管肺曲霉病;

CSS:变应性肉芽肿性血管炎;NSAIDs:非甾体类抗炎药物;ACEI:血管紧张素转化酶抑制剂

在临床上有一些症状表现类似哮喘的疾病,如慢性阻塞性肺疾病(COPD)、支气管扩张症、慢性心功能不全、肺血栓栓塞症、声带功能障碍、复发性多软骨炎、气管异物和肿瘤以及OSAHS等,临床上均可出现难以控制的气促或喘息,应仔细鉴别。另外,一些疾病如变应性支气管肺曲霉病(ABPA)、变应性肉芽肿性血管炎(Churg Strauss syndrome,CSS),哮喘仅是系统性疾病的一个表现,吸入糖皮质激素难以奏效,需要全身口服糖皮质激素治疗。但这两种疾病非常具有特征性,但从以往我们接收的转治患者分析看,基层医院的医师不了解其疾病特征。呼吸科医师应当了解这些疾病的临床特征,遇到治疗效果差的患者时应全面分析,并与这些疾病相甄别。

更不应忽略的是,导致难治性哮喘发生和加重的危险因素往往是多方面的。国外一组资料分析表明,单因素仅占12%,两种因素为36%,三种因素为40%[11]。提示我们在处理难治性哮喘时,针对某一因素处理后病情并未得到控制,应更进一步查找其他原因。中日友好医院2002—2008年的资料提示单因素为47%,两种因素为3l%,三种因素为18%,多因素所占比例较国外文献报告低,可能与我们对难治性哮喘的病因检查不充分有一定关系。

从难治性哮喘的定义和诊断标准可以看出,糖皮质激素的规范应用是判断难治性哮喘的关键要点之一。难治性哮喘患者常需要同时给予大剂量ICS和口服糖皮质激素治疗。

1.ICS

一般来说,哮喘患者吸入糖皮质激素剂量愈大,抗炎作用愈强。根据GINA,常用ICS的大剂量是指每日吸入二丙酸倍氯米松1000~2000μg,布地奈德800~1600μg或丙酸氟替卡松500~1000μg。对于糖皮质激素依赖性哮喘患者,吸入大剂量糖皮质激素可减少口服糖皮质激素维持剂量,从而减少糖皮质激素的全身不良反应。

2.口服糖皮质激素

需要给予口服糖皮质激素的情况包括:①慢性未控制和急性加重的哮喘患者,应先给予较大剂量的泼尼松(龙)口服控制症状,再逐渐减少剂量,用最低剂量维持治疗;②虽给予大剂量ICS维持治疗,仍有频繁间歇哮喘发作,经常需要短时间口服糖皮质激素治疗;③平时需要口服维持剂量的糖皮质激素,哮喘加重时需要较大剂量口服糖皮质激素。常用的口服糖皮质激素及推荐初始剂量:泼尼松(龙)片,每日30~40mg;甲泼尼龙片,每日24~32mg。当哮喘症状达到控制并维持一段时间后,逐渐减少口服糖皮质激素剂量并定期通过哮喘控制测试(ACT)和肺功能测定等监测哮喘控制水平。对于糖皮质激素依赖性哮喘患者,应确定最低维持剂量,以最低维持量长期口服治疗。

三、今后研究的方向

难治性哮喘存在不同的炎症和临床表型,对不同表型的机制研究以及针对不同表型的治疗方案的优化和推广是一项重要的工作。与临床类型相似,可能有多种病理过程与难治性哮喘的发展相关。持续性气道炎症与不可逆性气流受限以及与气道重塑之间的关联性研究以及探索和开展无创、准确和可靠的评价方法也是今后的重要研究内容[12]。

我国目前已成立全国难治性哮喘协作网。并依托国家卫生和计划生育委员会行业专项对难治性哮喘临床表型与诊治方案优化开展系统的前瞻性临床研究,包括难治性哮喘临床表型分布情况研究、病情评估及难治性哮喘的诊治方案制订。并以此为基础形成全国范围内的监测网,对难治性哮喘患者进行登记注册,并建立重症/难治性哮喘的临床网络数据库及研究信息平台,系统随访和跟踪难治性哮喘患者,了解难治性哮喘的自然病史,临床、病理和病理生理学特征,进一步深化对难治性哮喘疾病本质的认识。建立能用于免疫学、病理学和基因特征进一步研究的标本库,为今后开展更高水平研究奠定基础。此网络的建立对加强与亚太地区及世界相关组织的合作和交流提供了基本保障。

我们应重视难治性哮喘的流行病学研究,可结合全国难治性哮喘协作研究及全国哮喘患病和发病危险因素的行病学调查(CARE),以确定难治性哮喘患病率、发病的危险因素、各种亚型的比例以及所造成的疾病负担,为今后的开展防治工作提供基线数据。

需要开展的其他方面研究包括遗传学研究,如遗传性因素在发病中的作用以及药物遗传学研究等。难治性哮喘的一个重要特征是糖皮质激素的反应性降低,关于糖皮质激素反应性的研究重点应放在是什么因素决定重症哮喘对糖皮质激素反应性?什么因素能够逆转糖皮质激素反应性?

加快引进和开发新的治疗药物和方法,特别是抗IgE单克隆抗体。国外已有较充分研究结果证明,对伴有血清IgE水平明显增高的重度哮喘患者经治疗后可以显著地改善哮喘症状,减少口服糖皮质激素用量,减少哮喘急性加重和住院率。从2006年起GINA指南已推荐将本品作为治疗难治性哮喘的重要药物之一。国内也已在开展对抗IgE单克隆抗体的有效性和安全性的研究。抗IgE单克隆抗体对我国难治性哮喘的治疗可起到积极的作用。支气管热成形术(bronchial thermoplasty)已被美国食品和药品监督管理局(FDA)和我国食品和药品监督局(CFDA)批准用于治疗常规药物控制不好的重症哮喘。本中心目前已成功开展支气管热成形术治疗难治性哮喘,并组织全国协作性研究,将进一步提高难治性哮喘患者的治疗水平。另外,如何开展具有中国特色的治疗学研究,如加强传统中医中药的研究,并建立科学的评估体系,也是今后的研究课题。

1.林江涛.难治性哮喘诊治的新认识.中国实用内科杂志,2009,29:319-320.

2.林江涛.努力提高难治性哮喘的诊治水平.中华医学杂志,2009,89:505-506.

3.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.难治性哮喘诊断与处理专家共识.中华结核和呼吸杂志,2010,33:572-577.

4.American Thoracic Society Workshop Report.Proceedings of the ATS workshop on refractory asthma:current understanding,recommendations,and unanswered questions.Am J Respir Crit Care Med,2000,162:2341-2351.

5.Chung KF,Godard P,Adelroth E,et al.Difficult/therapy-resistant asthma The need for an integrated approach to define clinical phenotypes,evaluate risk factors,understand pathophysiology and find novel therapies.Eur Respir J,1999,13:1198-1208.

6.Global Initiative for Asthma (GINA):Global strategy for asthma management and prevention: NHLBI/WHO Workshop Report. Bethesda:National Institutes of Health,National Heart,Lung and Blood Institute,2006.

7.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.支气管哮喘防治指南(支气管哮喘的定义、诊断、治疗和管理方案).中华结核和呼吸杂志,2008,31:177-185.

8.Lee JH,Haselkom T,Borish L,et al.Risk factors associated with persistent airflow limitation in severe or difficultto-treat asthma.Chest,2007,132:1882-1889.

9.练睿,林江涛.难治性哮喘的危险因素.中华医学杂志,2009,89:567-569.

10.Silverman RA,Boudreaux ED,Wbodmfr PG,et al.Cigarette smoking among asthmatic adults presenting to 64 emergency departments.Chest,2003,123:1472-1479.

11.Ten Brinke A,Sterk PJ,Masclee AAM,et al.Risk factors of frequent exacerbations in difficult-to-treat asthma.Eur Respir J,2005,26:812-818.

12.Holgate ST,Polosa R.The mechanism,diagnosis and management of severe asthma in adults.Lancet,2006,368:780-793.