去看看

去看看

一、检查目的

1.判断病变来源是皮肤还是其他组织。

2.了解皮肤病变的深度、范围及血供等。

3.鉴别皮肤的良、恶性病变。

4.超声引导下穿刺活检。

5.治疗后的疗效判断与随访。

二、适应证

1.先天性皮肤病 如皮肤瘘管、皮肤窦道、先天性血管瘤和鱼鳞病等。

2.炎性皮肤病 如血肿、皮肤炎、脂膜炎、银屑病、硬皮病和皮肤狼疮等。

3.先天性血管瘤和血管畸形 如血管瘤、动脉畸形、动-静脉畸形、静脉畸形和淋巴管畸形等。

4.皮肤良性肿瘤和恶性肿瘤等。

5.指甲炎性病变及指甲肿瘤 如慢性甲沟炎和末端指节角化棘皮瘤等。

三、检查内容

超声检查前,首先视、触诊观察病灶的分布、部位、大小、颜色、边缘、表面(平滑、粗糙、隆起、凹陷等)、内部质地(实性或囊性等)和基底(宽、窄、蒂状)等。

超声主要观察内容:

1.病变位置

判断病变主体位于表皮层、真皮层或皮下组织层,以及累及的邻近组织的层次;判断病变长轴或纵轴与所在部位在方向方位上的关系。

2.深度

测量病变最深处(点)与体表切线的垂直距离(mm)。

3.大小

测量病变三个径线[纵(mm)×横(mm)×深度(mm)]。

4.表面

皮肤表面平滑或粗糙,是否隆起、凹陷或凹凸不平,角化等。

5.形态

圆形、椭圆形、不规则、分叶状等。

6.边界

清晰或不清晰、光滑或不光滑、浸润性、包膜、晕环征、移行性等。

7.回声

高或强、等、低、无、混合等分型。

8.结构

实性、囊实性、囊性等分型,钙化及其形态分型,均匀或不均匀等。

9.后方回声

增强、衰减、无变化等。

10.与周围组织关系

周围组织是否受累或炎性水肿等。

11.血供

病变内部和周边的血管分布与多寡情况及阻力等情况。

四、检查方法和仪器

(一)检查前准备

检查前仔细观察病变区域,如表皮有过度角化或皮屑,需先用无菌生理盐水纱布进行清理,另毛发较浓密部位,有时需要备皮。

(二)仪器

1.彩色多普勒超声诊断仪(常规超声)

一般首先采用(超)高频线阵探头,中心频率>10MHz为佳,以观察灰阶图像和彩色多普勒血流图。

2.超高频超声成像或超声生物显微镜

超高频超声成像或超声生物显微镜(Ultrasound biomicroscopy,UBM)是频率≥20MHz的成像系统,目前都配置有固定频率的探头,频率有 20MHz、50MHz、75MHz及 100MHz不等。其中 20MHz和50MHz较为适用,前者纵向分辨力为0.1mm、横向分辨力为0.2mm、探查深度7mm,后者纵向分辨力可达0.05mm、横向分辨力达0.1mm、探查深度4mm;以显示更富有细节的灰阶图像,但存在探测深度的限制。

(三)检查方法

1.对病变及邻近周围区域进行超声检查。

2.推荐使用无菌耦合剂和专用无菌探头保护套。

3.探头与病变接触时务必注意手法轻柔,表面有破损时则应尽量避开,如无法避开应使用无菌耦合剂和无菌探头保护套。

4.首先采用常规超声,用高频探头观察病变位置、深度及范围,并观察病变血供情况。

5.当病变最大深度距体表4~7mm时,可选用上述不同频率的UBM对病变进行进一步的精细观察;如病变最大深度>7mm时,则仍需用常规超声观察较深的部分。

6.根据探查深度调节焦点,保持清晰的图像。

7.多切面检查,强调停帧后采图,以利细节清楚的显示。

(四)注意事项

皮肤病变位置表浅,探头与病变之间距离过近,不利于聚焦调节,因此应在探查区域涂抹较多的耦合剂,使形成一层约3mm厚的耦合剂层,也可使用适当厚度的水囊,总之均以完整又清晰地显示病变为最终要求。

(五)正常皮肤声像图

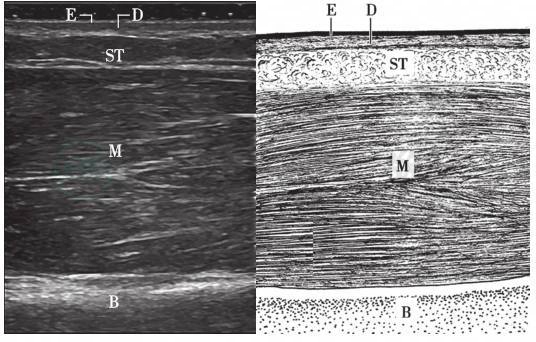

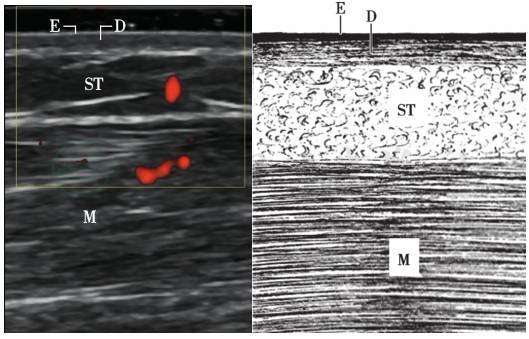

正常皮肤包括表皮层、真皮层、皮下组织层,厚度一般为2mm,在某些部位偏厚,如臀部、背部、乳晕等,其深侧一般为肌肉与骨骼(图12-1~图12-3)。

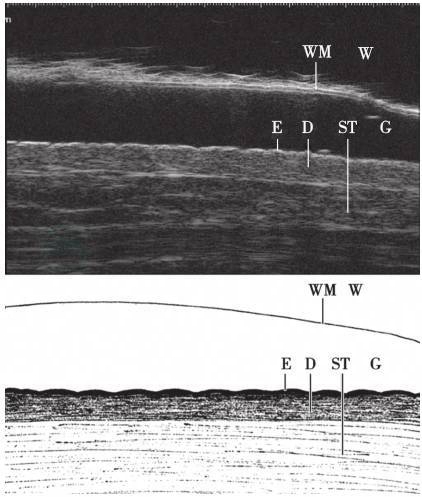

图12-1 正常皮肤声像图

女性,35岁;右前臂屈侧皮肤的纵切面(频率范围6~15MHz)E:表皮层;D:真皮层;ST:皮下组织层;M:肌肉;B:桡骨

图12-2 正常皮肤彩色血流图

女性,35岁;右前臂屈侧皮肤的纵切面(频率范围6~15MHz)E:表皮层;D:真皮层;ST:皮下组织层;M:肌肉

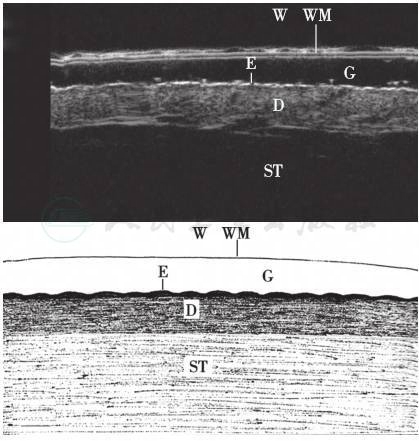

图12-3 正常皮肤声像图

UBM(频率 50MHz)。E:表皮层;D:真皮层;ST:皮下组织层;G:耦合剂层;W:探头外水域;WM:水域罩薄膜

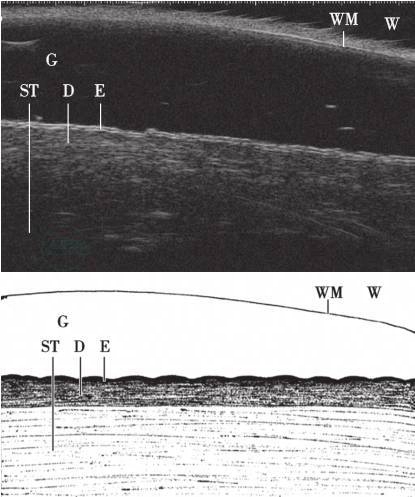

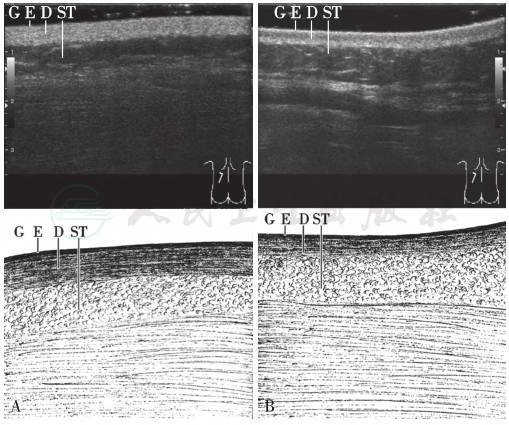

皮肤回声强度,一般参照皮下组织来确定。表皮层在常规超声上表现为平滑、连续、线样高回声,这是由于表皮层内富含角蛋白所致,其厚度均匀一致;手脚掌表皮层则由两条上述线样高回声及其间的线样低回声构成,是因为此处无毛皮肤表皮内含透明层,而有毛皮肤表皮不具备此层组织结构(图12-4);有毛皮肤的表皮层在UBM上表现得稍不平整或轻度扭曲状,这是表皮组织中的毛囊皮脂腺单位(即毛囊、皮脂腺、竖毛肌)向下凹陷所致(图12-5);健康成年人表皮层(除手脚掌外)厚度约为0.6mm。真皮层位于表皮层下,常规超声上呈均匀的带状稍高回声,与表皮层及皮下组织层分界清晰;真皮层在UBM上内部显得稍不均匀,这可能与真皮层除含有成纤维细胞、胶原蛋白、弹力纤维外,还包含血管、淋巴管、神经纤维、毛囊和汗腺等多种成分有关。

图12-4 正常手掌皮肤声像图

女性,36岁,左手掌皮肤。UBM(频率 50MHz),E:表皮层(两条线样高回声及其间的线样低回声构成);D:真皮层;ST:皮下组织层;G:耦合剂层;W:探头外水域;WM:水域罩薄膜

图12-5 正常手背皮肤(有毛皮肤)声像图

女性,36岁,左手背皮肤。UBM(频率50MHz)。E:表皮层(稍不平整);D:真皮层;ST:皮下组织层;G:耦合剂层;W:探头外水域;WM:水域罩薄膜

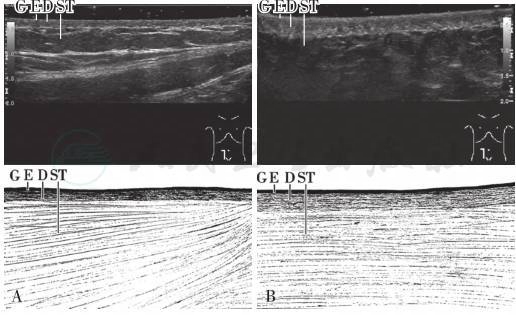

人体不同部位的真皮层厚度各异,健康成年人真皮层厚度约1.4mm,一般面部、手背等部位的真皮层较薄,而背部、臀部等部位的较厚,另因年龄、性别等因素真皮层厚度亦存在着差异(图12-6,图12-7)。皮下组织层由脂肪、血管、神经、筋膜等组织成分构成,其回声强度作为参照物确定为中等回声,内可见网格样、条索样或线样高回声结构,由纤维结缔组织、筋膜组织或神经组织等所致;UBM一般难以探及到此层;皮下组织层的厚度同样因部位、年龄、性别、体重等因素存在着差异。

图12-6 不同性别人群真皮层厚度差异

A.男性,36岁;左背部皮肤斜切断面。常规高频超声(频率范围6~15MHz);B.女性,36岁;左背部皮肤斜切断面。常规高频超声(频率范围6~15MHz)。A中真皮层厚度大于B。G:耦合剂层,E:表皮层,D:真皮层,ST:皮下组织层

图12-7 不同年龄人群真皮层厚度差异

A.男性,16岁;右下腹部皮肤纵切面。常规高频超声(频率范围6~15MHz);B.男性,55岁;右下腹部皮肤纵切面。常规高频超声(频率范围6-15MHz)。A中真皮层厚度小于图B。G:耦合剂层,E:表皮层,D:真皮层,ST:皮下组织层

五、报告书写要求

1.超声所见

根据精、简、准的原则和上述观察内容中超声指标进行描写病变,描述时应突出所见病例病变的特点。

2.超声诊断

(1)分类诊断:根据程度级别,使用“倾向于、可能为、可能性大、考虑为或符合”××病等用词。

(2)良、恶性鉴别诊断:根据程度级别,采用“性质待定、倾向于、可能、可能性大或考虑为”等用词。

(3)提示病变深度、范围。

(4)建议:其他相关的影像检查和实验室检查、超声引导下穿刺活检、随访(3、6或12个月后)等。

六、临床局限性和比较影像学

超声检查具有便捷、实时、无创、易重复的特点,它可以清晰显示病灶全貌,同时亦可显示病变内部细微结构和血供等情况,较之国内常用的共聚焦激光显微镜和国外常用的MRI等影像学方法具有易见的优势。共聚焦激光显微镜往往不能显示深部病变全貌,亦不能全面观察病变血供情况。MRI可显示病变全貌,但细节显示不足,且检查时间长,费用昂贵,患者接受度较差。

由于皮肤病种类繁多,病理改变多样而复杂,不同皮肤病的超声表现互有重叠,超声不能替代病理检查对病变进行详细的分类诊断,皮肤超声诊断应以显示病变深度、大小范围、鉴别良恶性为主要任务。此外,有些皮肤病变靠视诊及特殊病史即能诊断,如荨麻疹、天疱疮等,超声对此类病变的应用价值不大。