去看看

去看看

一、前言

心律失常多发于各种心血管疾病,但也见于心脏结构无异常者。它可发生于任何年龄,不同场合和临床各科室。发病可急可缓,病情可轻可重。重则骤然起病,引起严重血液动力学障碍,甚至猝死;轻则起始隐匿,不引起症状或仅有轻度不适。重者需紧急治疗,甚至就地抢救。而轻者则根据患者病情给予不同处理。紧急处理不仅涉及心血管或急诊专科医师,也与各科医师有关。为普及抢救知识,推动规范治疗,我们根据相关指南、研究证据,汇集各方专家的意见,在中华医学会心血管病学分会主持下,联合中国生物医学工程学会心律分会,中国医师协会循证医学专业委员会,中国老年学学会心脑血管病专业委员会编写了心律失常紧急处理专家共识,供临床医生借鉴。

二、心律失常紧急处理的总体原则

心律失常的发生和发展受许多因素影响。心律失常的处理不能仅着眼于心律失常本身,还需考虑基础疾病及纠正诱发因素。通过纠正或控制心律失常,达到稳定血流动力学状态、改善症状的目的。心律失常紧急处理需遵循以下总体原则:

(一)首先识别和纠正血流动力学障碍

心律失常急性期应根据血流动力学状态来决定处理原则。血流动力学状态不稳定包括进行性低血压、休克、急性心力衰竭、进行性缺血性胸痛、晕厥、意识障碍等。

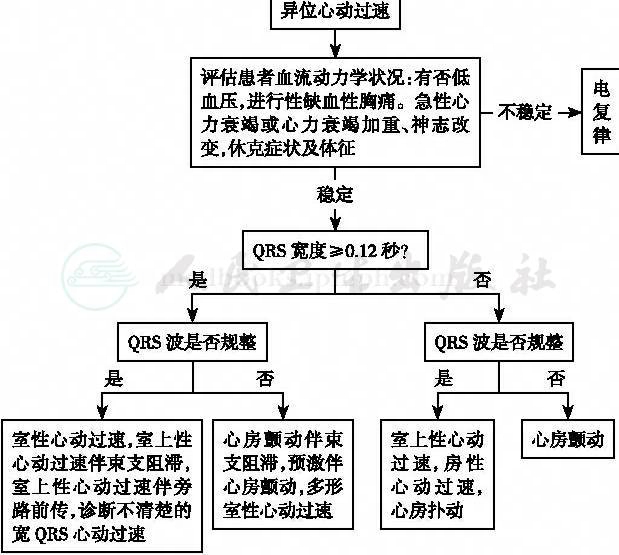

在血流动力学不稳定时不应苛求完美的诊断流程,而应追求抢救治疗的效率。严重血流动力学障碍者,需立即纠正心律失常。对快速心律失常应采用电复律,见效快又安全。电复律不能纠正或纠正后复发,需兼用药物。心动过缓者需使用提高心率的药物或置入临时起搏治疗。血流动力学相对稳定者,根据临床症状,心律失常性质,选用适当治疗策略,必要时可观察。所选药物以安全为主,即使不起效,也不要加重病情或使病情复杂化。异位心动过速处理流程见图1。

图1 异位心动过速处理流程图

(二)基础疾病和诱因的纠正与处理

基础疾病和心功能状态与心律失常,尤其是室性心律失常的发生关系密切[1]。心脏的基础状态不同,心律失常的处理策略也有所不同。

心律失常病因明确者,在紧急纠正心律失常的同时应兼顾基础疾病治疗,如由急性冠状动脉综合征引起者需重建冠状动脉血运,心力衰竭者尽快改善心功能,药物过量或低血钾引起者要尽快消除诱因。有关基础疾病的急性处理,应根据相应指南进行。基础疾病和心律失常可互为因果,紧急救治中孰先孰后,取决于何者为当时的主要矛盾。

心律失常病因不明者或无明显基础疾病者,也应改善患者的整体状况,消除患者紧张情绪,如适当采用β受体阻滞剂。应用抗心律失常药物要注意安全性,警惕促心律失常作用的发生。

(三)衡量获益与风险

对危及生命的心律失常应采取积极措施加以控制,追求抗心律失常治疗的有效性,挽救生命;对非威胁生命的心律失常,需要更多地考虑治疗措施的安全性,过度治疗反而可导致新的风险。在心律失常紧急处理时经常遇到治疗矛盾,应首先顾及对患者危害较大的方面,而对危害较小的方面处理需谨慎,甚至可观察,采取不使病情复杂化的治疗。如对室上性心动过速发作但既往有缓慢性心律失常者,既要终止心动过速,又要防止心脏停搏,可选食管心房调搏。

(四)治疗与预防兼顾

心律失常易复发,在纠正后应采取预防措施,尽力减少复发。根本措施是加强基础疾病的治疗,控制诱发因素。要结合患者的病情确定是否采用抗心律失常药物治疗。恶性室性心律失常终止后一般都要使用药物预防发作。在紧急处理后应对心律失常远期治疗有所考虑和建议,某些患者可能需应用口服抗心律失常药物,如有适应证,建议射频消融或起搏治疗。

(五)对心律失常本身的处理

1.询问简要病史 包括是否有心脏病史,心律失常是初发还是复发,家族内是否有相似病例,过去服药史,最近用药,此次发病是否接受过治疗。由此可大致了解心律失常可能的原因。

2.血流动力学允许的情况下快速完成心电图记录,了解心率快慢,心律是否规整,QRS波时限宽窄,QRS波群形态是单形还是多形,QT间期是否延长,P、QRS波是否相关。以此可大致确定心律失常的种类。

3.终止心律失常 若心律失常本身造成严重的血流动力学障碍,终止心律失常是首要任务。有些心律失常可造成患者不可耐受的症状,也需采取终止措施,如室上性心动过速、症状明显的心房颤动等。

4.改善症状 有些心律失常不容易立刻终止,但快速心室率会使血流动力学状态恶化或伴有明显症状,如伴有快速心室率的心房颤动、心房扑动。减慢心室率可稳定病情,缓解症状。

(六)急性期抗心律失常药物应用原则

根据基础疾病、心功能状态、心律失常性质选择抗心律失常药物。应用一种静脉抗心律失常药物后疗效不满意,应先审查用药是否规范、剂量是否足够。一般不建议短期内换用或合用另外一种静脉抗心律失常药物,宜考虑采用非药物的方法如电复律或食管调搏等。序贯或联合应用静脉抗心律失常药物易致药物不良反应及促心律失常作用,仅在室性心动过速/心室颤动风暴状态或其他顽固性心律失常处理时才考虑。

三、各种心律失常的紧急处理

(一)窦性心动过速

1.概述

窦性心动过速可由多种生理(如运动、兴奋)因素或病理原因引起。临床所见窦性心动过速常见于心肌缺血、贫血、心力衰竭、休克、低氧血症、发热、血容量不足、甲状腺功能亢进等情况。少见情况有不适当的窦性心动过速、体位改变时引起窦性心动过速。窦房结折返性心动过速属于广义室上性心动过速的范畴[2-3]。

2.诊治要点

(1)注意与室上性心动过速、房性心动过速的鉴别。窦性心动过速频率过快(如超过150次/分)时,心电图P波可与前一心搏的T波融合而不易辨别,易误为室上性心动过速或房性心动过速。窦性心动过速常表现为心率逐渐增快和减慢,在心率减慢时可暴露出P波,有助于鉴别[2-4]。

(2)寻找引起窦性心动过速的原因,病因治疗是根本措施。在窦性心动过速的原因没有根本纠正之前,单纯或过分强调降低心率,反而可能带来严重不良后果。

(3)可使用兼顾基础疾病治疗并可减慢窦性心率的药物,如心肌缺血时使用β受体阻滞剂。在无病因可查,窦性心动过速又构成一定相关症状时,也可选用β受体阻滞剂。

(二)室上性心动过速

1.概述

室上性心动过速可分为狭义和广义两类。本节所述室上性心动过速特指房室结折返性心动过速(AVNRT)和旁路参与的房室折返性心动过速(AVRT)。

2.诊治要点

(1)阵发性室上性心动过速多见于无器质性心脏病的中青年,突发突止,易反复发作。老年或有严重器质性心脏病患者新出现的窄QRS心动过速,在诊断室上性心动过速前应注意和其他心律失常如心房扑动、房性心动过速等鉴别。

(2)室上性心动过速应与其他快速心律失常鉴别,如心房扑动伴2∶1房室传导。在Ⅱ、V1导联寻找房扑波(F波)的痕迹有助于诊断。食管导联心电图可见呈2∶1房室传导的快速心房波,对心房扑动的诊断有较大帮助。当AVRT表现逆向折返或室内阻滞时可表现为宽QRS波心动过速,易与室性心动过速混淆,参考平时窦性心律心电图可有帮助。

(3)一般发作期的处理[2-6]

1)首先可采用刺激迷走神经方法。深吸气后屏气同时用力做呼气动作(Valsalva法),或用压舌板等刺激咽喉部产生恶心感,可终止发作。压迫眼球或按摩颈动脉窦现已少用。刺激迷走神经方法仅在发作早期使用效果较好。

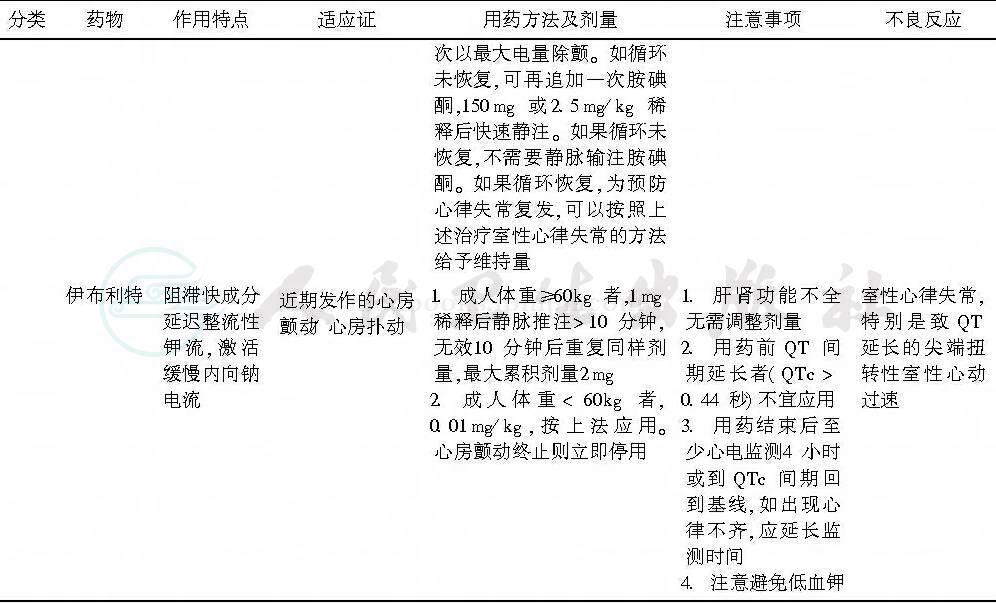

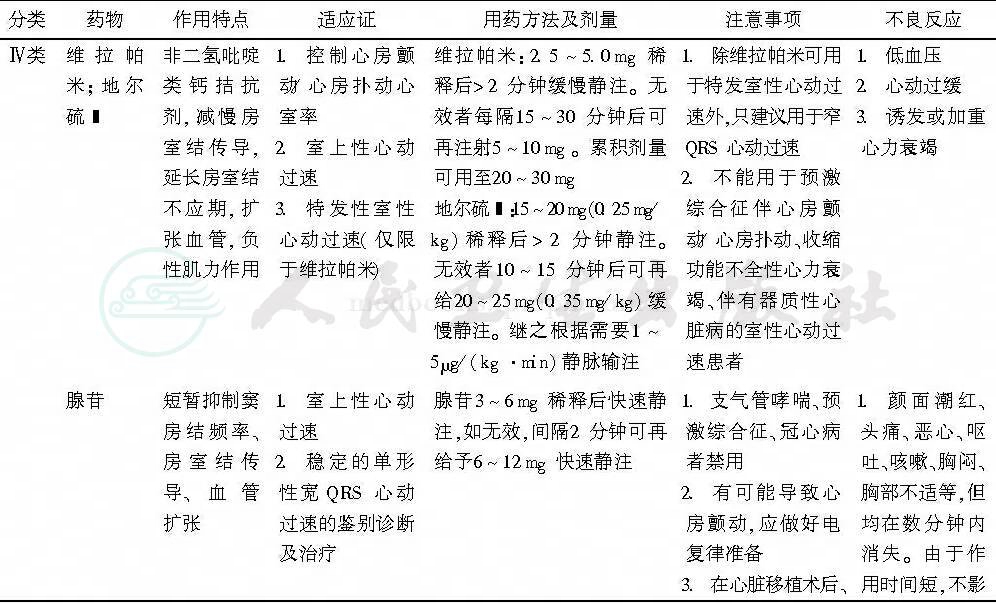

2)药物治疗:药物剂量及应用方法(表1):①维拉帕米和普罗帕酮终止室上性心动过速疗效很好,推荐首选。室上性心动过速终止后即刻停止注射。使用时应注意避免低血压、心动过缓。②腺苷具有起效快、作用消除迅速的特点。对窦房结和房室结传导有很强的抑制作用,心动过速终止后可出现窦性停搏、房室阻滞等缓慢性心律失常,但通常仅持续数十秒,一般不需特殊处理。对有冠心病、严重支气管哮喘、预激综合征患者不宜选用。国内也有应用三磷酸腺苷(ATP)终止室上性心动过速的报道[7],不良反应及注意事项同腺苷。③地尔硫䓬、β受体阻滞剂也有效。在上述方法无效或伴有器质性心脏病,尤其存在心力衰竭时,或存在上述药物的禁忌时可应用胺碘酮、洋地黄类药物。

(4)食管心房调搏可用于所有室上性心动过速患者,特别适用于因各种原因无法用药者,如有心动过缓病史。具体方法见食管调搏术。

(5)特殊情况下室上性心动过速的治疗。

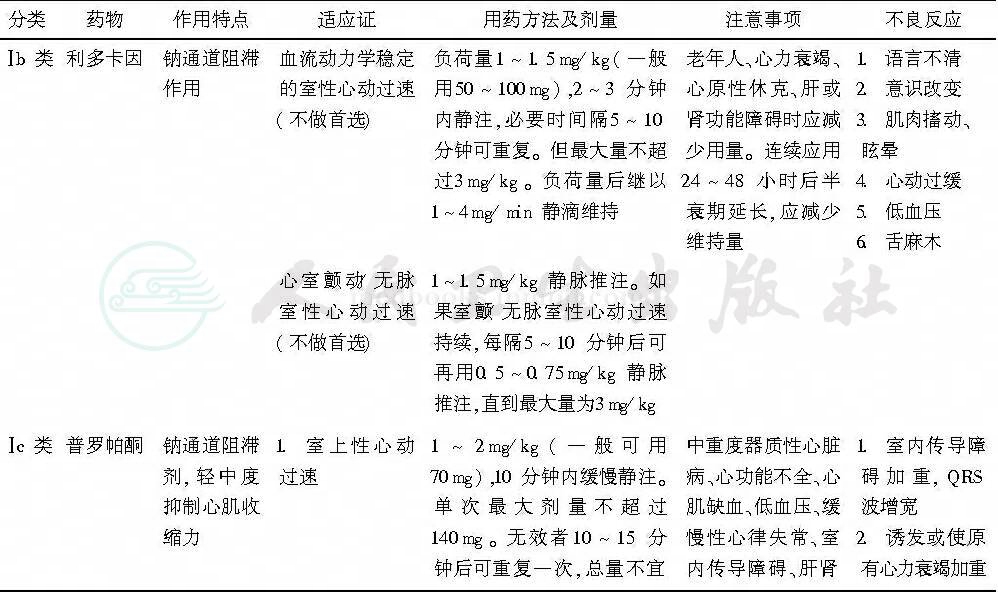

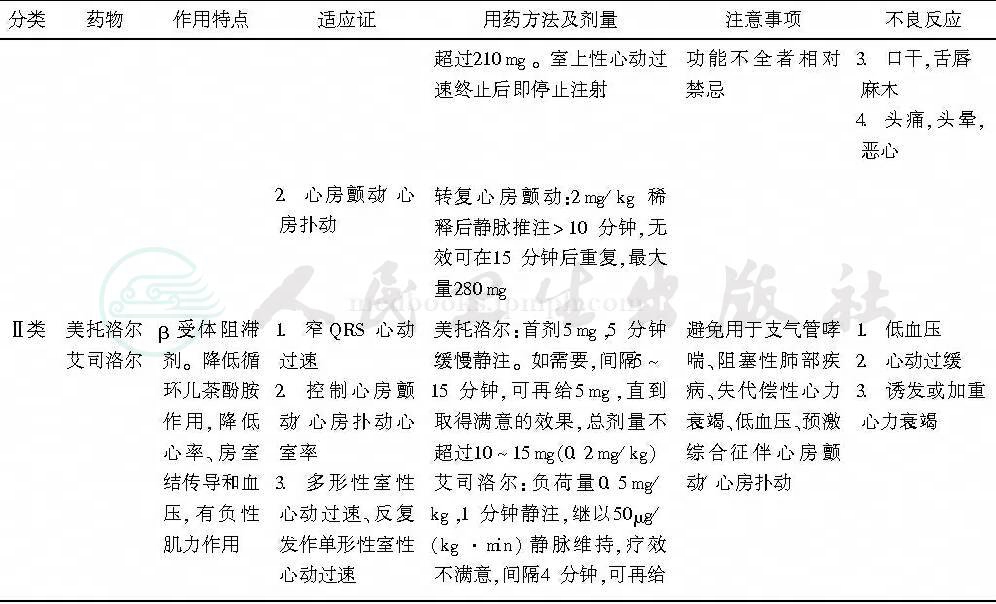

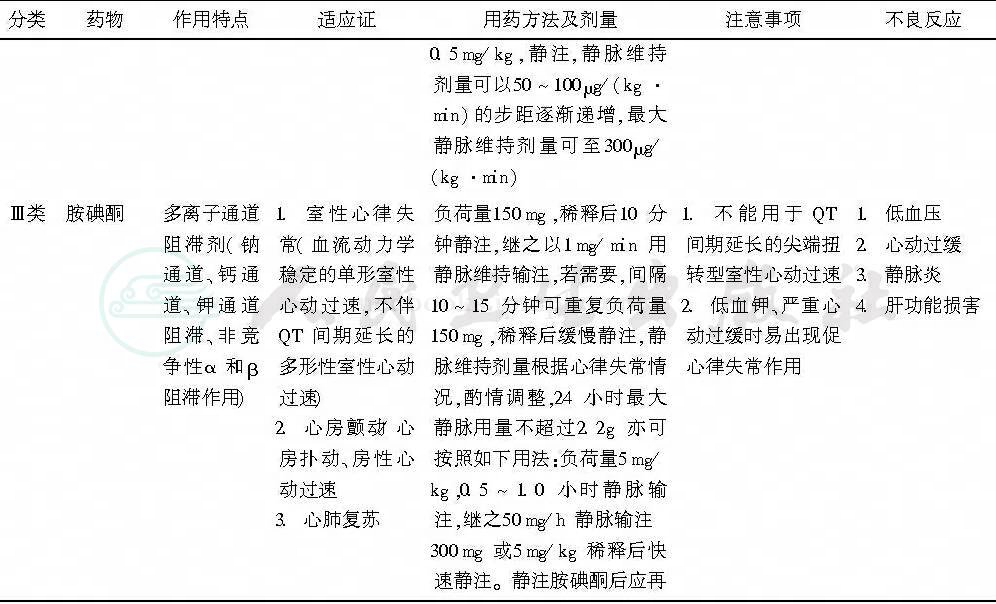

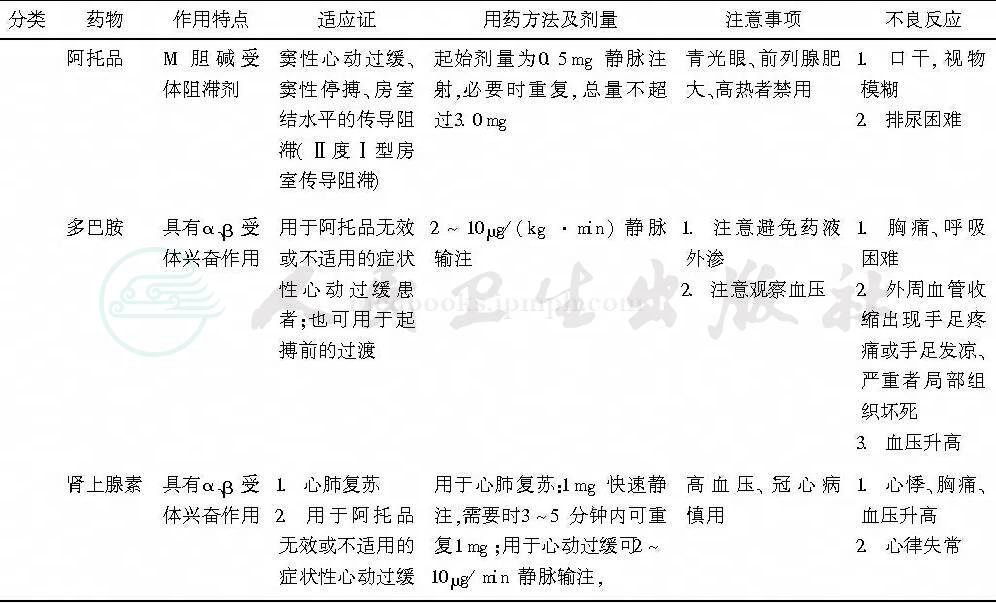

表1 心律失常紧急处理静脉药物一览表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

续表

1)伴明显低血压和严重心功能不全者,应使用电复律终止发作。不接受电复律者可试用食管调搏。也可选洋地黄类药物。

2)伴窦房结功能障碍的室上性心动过速宜首先考虑使用食管心房调搏。调搏也可与药物共同使用,终止前做好食管起搏的准备。

3)伴有慢性阻塞性肺部疾病患者,应避免使用影响呼吸功能的药物,非二氢吡啶类钙拮抗剂(维拉帕米或地尔硫䓬)为首选。

4)孕妇合并室上性心动过速,应用药物时需考虑孕妇及胎儿的近期和长期安全。当孕妇的风险超过胎儿时应进行治疗。首先宜用刺激迷走神经或食管心房调搏终止室上性心动过速。血液动力学不稳定时可电转复。上述措施无效或不能应用时,可选腺苷,美托洛尔、维拉帕米也可应用[8]。

(三)房性心动过速

1.概述

房性心动过速可见于器质性心脏病,尤其是心房明显扩大者,也可发生于无器质性心脏病者。

2.诊治要点[2-4]

(1)注意鉴别诊断。房性心动过速节律一般整齐,但短阵发作,持续发作的早期或同时伴有房室不同比例下传时,心律可不规则,听诊心律不齐,易误为心房颤动。心电图发现房性P波可证实房性心动过速的诊断。刺激迷走神经不能终止房性心动过速发作,但可减慢心室率,并可能在心电图中暴露房性P波,有助于与其他室上性快速心律失常鉴别。阵发性房性心动过速伴房室传导阻滞者应排除洋地黄过量。

(2)短阵房性心动过速如无明显血液动力学影响,可观察。纠正引起房性心动过速的病因和诱因。

(3)持续房性心动过速可选择药物治疗。终止房性心动过速的药物可用普罗帕酮、胺碘酮,但效果不肯定。当无法终止或有药物禁忌时,可考虑控制心室率,使用洋地黄类药物、β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙拮抗剂(维拉帕米/地尔硫)。

(4)慢性持续性房性心动过速是造成心动过速性心肌病的主要原因,凡临床表现和检查酷似扩张型心肌病,伴慢性持续性房性心动过速者首先应考虑心动过速性心肌病。急性处理主要以维持血流动力学稳定,治疗心力衰竭为主。对心律失常本身,可使用洋地黄或胺碘酮控制心室率。胺碘酮也有终止发作的作用,但一般要口服达到一定负荷剂量时才有效。因存在心力衰竭,急诊情况下慎用β受体阻滞剂,禁用Ⅰ类抗心律失常药(如普罗帕酮)、索他洛尔或非二氢吡啶类钙拮抗剂。心功能稳定后可考虑应用β受体阻滞剂。建议行射频消融根治房性心动过速。部分患者也可通过心室率控制使心功能好转,心脏结构逆转。

(四)心房颤动和心房扑动

1.心房颤动

(1)概述:心房颤动是最常见的心律失常之一,可发生于器质性心脏病或无器质性心脏病的患者,后者称为孤立性心房颤动。按其发作特点和对治疗的反应,可将心房颤动分为四种类型:在7天内能够自行终止的复发性心房颤动(≥2次),以及持续时间≤48小时,经药物或电复律转为窦性心律者为阵发性心房颤动;持续时间超过7天,以及持续时间≥48h,但尚不足7天经药物或电复律转复者为持续性心房颤动;持续时间超过1年,但采取措施尚能重建窦性心律为长期持续性心房颤动;不适合或不愿意接受包括导管、外科消融在内的任何转律及维持窦性心律方法者为持久性心房颤动。首次发作者称为初发心房颤动,可以成为前面四种类型之一。上述任何一种出现症状急性加重,称为急性心房颤动或心房颤动急性加重期。

(2)诊断注意点

1)心房颤动伴快速心室率时(超过150次/分),听诊或心电图表现节律偏整齐,易被误为室上性心动过速。较长时间心电图监测可发现明显心律不齐,有助诊断。

2)心房颤动伴有差异性传导时,应与室性心动过速相鉴别。若宽QRS波形态一致,符合室性心动过速的特点。若QRS波宽窄形态不一,其前有相对较长的RR间期,有利于差异性传导的诊断。

3)心房颤动患者常因房室交界区的隐匿性传导而出现较长RR间期,以休息及夜间睡眠时常见,也见于药物作用。若不伴血流动力学障碍及相应症状,24小时总体心率不十分缓慢,心率可随活动及休息而相应变化,无连续出现的长RR间期,不应诊断心房颤动伴房室传导阻滞,可观察,不做特殊处理,也不应停止患者一直使用的药物。但如心房颤动总体心率缓慢,或出现规整的长RR间期,或出现长达5s以上停搏,或伴有头晕、黑 或晕厥等症状,在除外药物及其他因素影响后应考虑起搏治疗。

(3)心房颤动急性发作期的治疗目的

1)评价血栓栓塞的风险并确定是否给予抗凝治疗。

2)维持血流动力学稳定。

3)减轻心房颤动所致的症状。

(4)急性期的抗凝治疗(血栓预防):预防血栓栓塞是心房颤动急性发作期治疗的首要措施。

1)心房颤动急性发作期患者抗凝指征:准备进行药物或电复律;可能自行转律(如新发心房颤动或阵发心房颤动);瓣膜病伴心房颤动;具有血栓栓塞危险因素的非瓣膜病患者;有其他抗凝指征的心房颤动患者,如合并体循环栓塞、肺栓塞、机械瓣置换术后等。

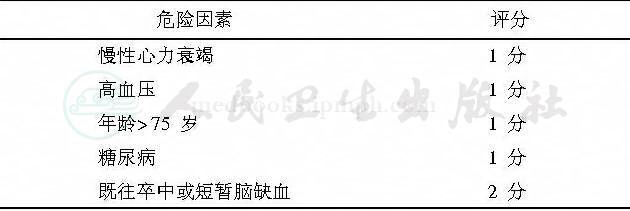

2)对非瓣膜病心房颤动患者,应根据血栓栓塞危险因素评估(CHADS2评分,表2)决定抗凝治疗。评分≥1分者均应抗凝治疗。

表2 非瓣膜病性心房颤动血栓栓塞危险因素评分(CHADS2评分)

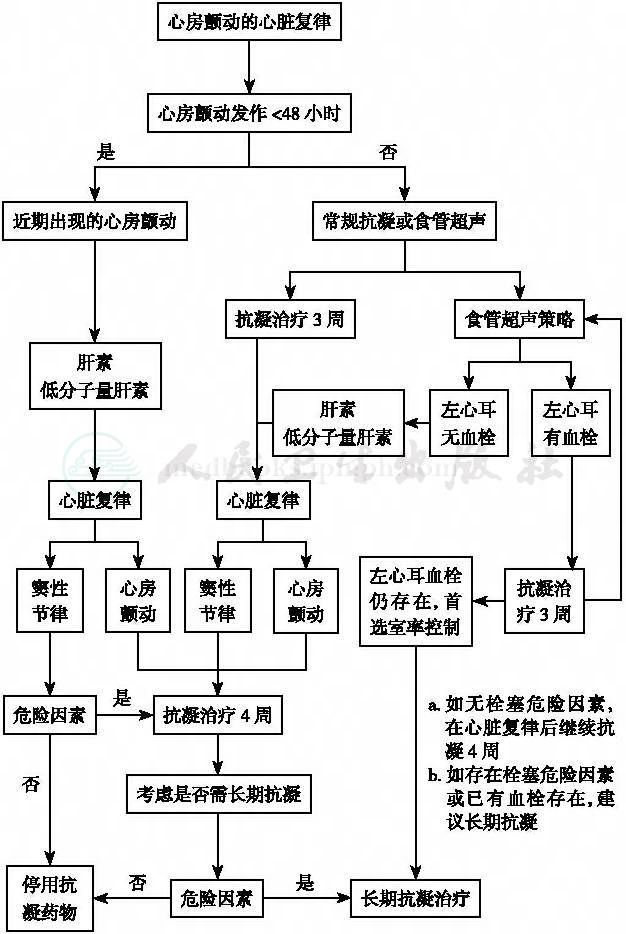

3)心房颤动急性加重期的抗凝治疗:①抗凝药物选择:若患者已口服华法林,且国际准化比值(INR)2~3,可继续华法林治疗。若患者未使用口服抗凝药,应在急性期用普通肝素或低分子肝素抗凝[9-11]。普通肝素应用方法:70U/kg静注,之后以15U/(kg·h)开始输注,以后根据活化部分凝血活酶时间(aPTT)调整肝素用量,将aPTT延长至用药前的1.5~2.0倍。或应用固定剂量的方法,即普通肝素5000U静注,继之1000U/h静滴。低分子量肝素应用方法及剂量可根据不同制剂和患者体重,参照深静脉血栓的治疗方法。②抗凝药物应用持续时间:心房颤动发作持续时间<48小时,若有急性复律指征,在应用肝素或低分子肝素前提下,可立即行电复律或抗心律失常药物复律。复律后,有栓塞危险因素者,需长期使用华法林。无危险因素者,复律后不需长期抗凝。心房颤动持续时间>48小时或持续时间不明的患者,若有急性复律指征,在应用肝素或低分子肝素前提下复律,然后衔接华法林治疗(INR2~3)至少4周,以后根据CHADS2危险分层确定是否长期抗凝。心房颤动发作时间>48小时或持续时间不明的患者,若无急性复律指征,应在抗凝治疗3周后考虑择期复律。也可行食管超声检查,明确无左房血栓后在使用肝素或低分子量肝素抗凝的前提下提前复律。转复窦性心律后,继续进行4周的抗凝治疗,以后根据危险分层确定是否长期抗凝(图2)。不拟转复的高危心房颤动患者,可根据病情用肝素或低分子量肝素抗凝后加用华法林,也可直接使用口服抗凝药。

(5)心房颤动心室率控制[12-13]:心房颤动伴快速心室率易导致患者出现临床症状,因此心室率控制是一项基本治疗措施。对于大多数血流动力学稳定的心房颤动患者都应控制心室率。

1)心房颤动急性发作期心室率控制的目标为80~100次/分。

2)不伴心力衰竭、低血压或预激综合征的患者,可选择静脉β受体阻滞剂(美托洛尔、艾司洛尔),也可选非二氢吡啶类钙离子拮抗剂(地尔硫䓬或维拉帕米)控制心室率。

图2 血液动力学稳定的心房颤动患者转律急性期抗凝治疗流程

3)对于合并心功能不全、低血压者应给予胺碘酮或洋地黄类药物。注意检查血清电解质,以防因低血钾造成洋地黄中毒。

4)合并急性冠状动脉综合征的心房颤动患者,控制心室率首选静脉胺碘酮或β受体阻滞剂,不伴心力衰竭也可考虑非二氢吡啶类钙拮抗剂,伴心力衰竭可用洋地黄。

5)在静脉用药控制心室率时,可根据病情同时开始口服控制心室率的药物。一旦判断口服药物起效,可停用静脉用药。

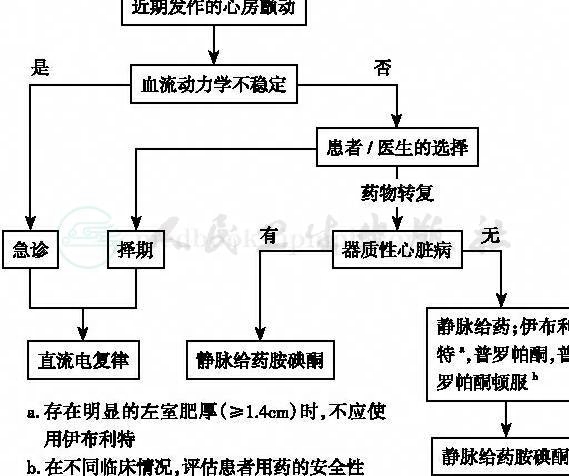

(6)心房颤动的复律治疗 急性复律的指征为伴有血流动力学障碍的心房颤动;血流动力学稳定但症状不能耐受的初发或阵发心房颤动(持续时间<48小时),没有转复的禁忌证,可予复律。复律方法有电复律和药物复律。有血流动力学障碍者应采用电复律。血流动力学稳定的患者也可选电复律,也可予选择药物(图3)。无论使用哪种方法,复律前都应根据前述的原则抗凝治疗。首次心房颤动原则上不主张立即给予长期抗心律失常药。

图3 心房颤动患者转律流程

1)电复律:用于血流动力学不稳定的心房颤动[9-10]或血流动力学稳定的心房颤动在药物复律无效或不适用时或患者自愿选择电复律。具体详见心律失常紧急处理常用技术节。①复律前应检测电解质,但紧急复律不需等待结果。②神志清醒者应给予静脉注射镇静剂(如地西泮、咪达唑仑等),直至意识朦胧状态后进行电复律。③推荐复律前给予胺碘酮(用法见表1)。但若血流动力学状态不允许,应即刻复律。在转复后应根据病情决定持续用药时间。④电复律应采用同步方式。起始电量100~200J(双相波),200J(单相波)。一次复律无效,应紧接进行再次复律(最多3次)。再次复律应增加电量,最大可用到双相波200J,单相波300J。

2)药物复律[9-11]:①对于血液动力学稳定但症状明显的患者可使用药物复律。②药物复律前必须评价患者有无器质性心脏病,据此确定复律的药物选择,选择时将用药安全性置于首位。③对于新发无器质性心脏病心房颤动患者,推荐静脉普罗帕酮。④新发心房颤动无明显器质性心脏病,不伴有低血压及明显左室肥厚(室壁厚度>1.4cm),血电解质和QTc间期正常,可使用伊布利特。开始给药至给药后4小时需持续心电图监护,防止发生药物促心律失常(如尖端扭转性室性心动过速)。⑤有器质性心脏病的新发心房颤动患者,推荐静脉应用胺碘酮。若短时间内未能转复,考虑择期转复时,可加用口服胺碘酮(200mg,每日3次),直至累积剂量已达10g。⑥没有明显器质性心脏病的新发心房颤动患者,可考虑单次口服普罗帕酮450~600mg转复。应在严密监护下应用。⑦不推荐使用洋地黄类药物、维拉帕米、索他洛尔、美托洛尔用于心房颤动的转复。

2.心房扑动

(1)概述:心房扑动有关的症状主要取决于心室率快、慢以及是否伴有器质性心脏病。

(2)诊治要点

1)与其他心律失常鉴别。心房扑动伴2∶1房室传导,频率一般在150次/分左右,心电图的扑动波有时难以辨认,易误为室上性心动过速。此时注意在Ⅱ、V1导联寻找房扑波的痕迹。食管导联心电图可见呈快速心房波,对心房扑动的诊断有较大帮助。心房扑动在4∶1传导时,心室率一般在70~80次/分之间且整齐,单纯听诊易误为窦性心律。

2)心房扑动的总体治疗原则和措施与心房颤动相同,包括抗凝[2-3,11,14-15]。

3)心房扑动的心室率较难控制,所需要的药物剂量较大。

4)心房扑动电复律所需的能量可小于心房颤动,可从双相波50J开始。

5)某些药物(如普罗帕酮)在试图转复心房扑动时,可因心房率减慢,房室传导加速而使心室率突然加快,如导致症状加重,应立即电复律。

3.预激综合征合并心房颤动与心房扑动

(1)概述:预激合并心房颤动时可造成极快的心室率,出现严重症状,少数患者还可诱发严重室性心律失常。心电图可见经旁路下传的快速宽QRS波。

(2)诊治要点

1)预激合并心房颤动心电图需与室性心动过速鉴别。相对长程心电图监测可发现少数经房室结下传的窄QRS波,并在宽QRS波中寻找δ波,有助于明确诊断。患者若有显性预激的窦性心律心电图,可明确诊断为预激伴心房颤动。

2)由于预激合并心房颤动或心房扑动血流动力学常不稳定,若短时间内不能自行终止,应首选同步电复律。其方法与前述心房颤动电复律相同。

3)预激合并心房颤动或心房扑动时药物治疗效果一般不理想。可以使用胺碘酮或普罗帕酮(方法同心房颤动)。药物效果不好时应尽早电复律。

4)禁用洋地黄、β受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙拮抗剂。这些药物可导致经旁路前传增加,心室率进一步增快。

5)复律后建议患者接受射频消融治疗。

(五)室性期前收缩

1.概述

室性期前收缩是一种常见的心律失常,可见于各种心脏病,可有诱因,但也见于心脏结构正常者。

2.诊治建议[1,4]

(1)治疗基础疾病,纠正内环境紊乱等诱因,尤其是低血钾。

(2)判断室性期前收缩是否可诱发其他严重心律失常。如室性期前收缩可诱发室性心动过速或心室颤动,可按照室性心动过速、心室颤动处理。

(3)合并器质性心脏病(包括急性冠状动脉综合征)的室性期前收缩,如不诱发其他严重心律失常,在处理基础疾病和诱因的前提下可考虑口服β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂等,不建议常规应用抗心律失常药物。

(4)不伴有器质性心脏病的室性期前收缩,不建议常规抗心律失常药物治疗,更不应静脉应用抗心律失常药。恰当的解释,打消顾虑,减轻其心理压力,有助于症状缓解。对精神紧张和焦虑的患者可使用镇静剂或小剂量β受体阻滞剂口服。症状明显者,治疗仅以消除症状为目的,可口服美西律、普罗帕酮或莫雷西嗪。不应使用胺碘酮。

(六)宽QRS波心动过速

1.概述

宽QRS波心动过速以室性心动过速最为常见,也可见于快速室上性心律失常伴有束支或室内传导阻滞、房室旁路前传。

2.诊治要点[2-3,16]

(1)首先判断血流动力学状态。若不稳定,直接同步电复律。

(2)血流动力学稳定者,询问病史,查阅可及的既往病历材料,了解既往发作情况、诊断和治疗措施。陈旧心肌梗死伴有新发生的宽QRS波心动过速,极可能为室性心动过速。

(3)通过12导联心电图和(或)食管心电图寻找室房分离证据。若有室房分离,则可明确为室性心动过速。若无室房分离或无法判断,不要求急性情况下精确诊断,按照室性心动过速处理。

(七)非持续性室性心动过速

1.概述

非持续性室性心动过速是指心电图上连续出现3个及以上室性期前收缩,持续时间小于30秒。

2.诊治建议[17]

(1)无器质性心脏病的非持续性单形性室性心动过速一般不是恶性心律失常的先兆,没有预后意义,除注意纠正可能存在的诱发因素外,一般不需特殊急诊处理,症状明显者可口服β受体阻滞剂。

(2)无器质性心脏病的非持续性多形性室性心动过速,应注意评价是否存在离子通道疾病(如尖端扭转型室性心动过速等)。详见多形室性心动过速的处理。

(3)发生于器质性心脏病患者的非持续室性心动过速很可能是恶性室性心律失常的先兆,应寻找并纠正可能存在的病因及诱因。在此基础上β受体阻滞剂有助于改善症状和预后。上述治疗措施效果不佳且室性心动过速发作频繁,症状明显者可以按持续性室性心动过速应用抗心律失常药。

(八)持续性单形性室性心动过速

1.概述

持续室性心动过速是指发作持续时间>30秒,或虽然<30秒,但伴血流动力学不稳定。分为伴有器质性心脏病的单形室性心动过速和不伴有器质性心脏病的特发性室性心动过速。

2.诊治建议[1,16]

(1)有器质性心脏病的持续单形室性心动过速。

1)治疗基础心脏病、纠正诱发因素。

2)有血流动力学障碍者立即同步直流电复律。

3)血流动力学稳定的单形室性心动过速可首先使用抗心律失常药,也可电复律。

4)抗心律失常药物:①首选胺碘酮,剂量及用法详见表1[18]。静脉胺碘酮应使用负荷量加维持量的方法,应用的剂量、持续时间因人因病情而异。静脉应用一般为3~4天,病情稳定后逐渐减量。但减量过程中,若室性心动过速复发,常为胺碘酮累积剂量不足所致,可静脉或口服再负荷,并适当增加维持剂量。②静脉胺碘酮充分发挥药效需数小时甚至数天,且因人而异。有时需加用口服数日才生效。用药早期,即使室性心动过速的发作需反复电复律,也不说明胺碘酮无效,若无不良反应坚持使用。若有口服胺碘酮指征,可于静脉使用当天开始,起始剂量每次200mg,每日3次。静脉使用的早期,应尽早取血查甲状腺功能、肝功能、摄胸片,除外胺碘酮应用的禁忌证,为口服用药的观察留下对比资料。胺碘酮疗效与累积剂量相关,应使用表格记录胺碘酮每日静脉剂量,口服剂量,日总量(静脉加口服),以便计算累积量(至统计时每日相加总量)。胺碘酮溶液的配制应使用葡萄糖注射液,不应用盐水或其他溶液。注意监测静脉胺碘酮的不良反应。避免静脉推注过快,减少低血压的发生。使用静脉胺碘酮的第2天起应每日复查肝功能。一旦出现明显肝功能改变,应减量或停药,并给予保肝治疗。胺碘酮输注最好使用中心静脉,也可选择较大外周静脉,应用套管针,减少静脉炎。③利多卡因只在胺碘酮不适用或无效时,或合并心肌缺血时作为次选药。近年来由于其疗效及安全性的问题,应用减少。用药方法及剂量详见表1。

(2)不间断室性心动过速:这是特殊类型的持续性室性心动过速。多数为持续单形性室性心动过速,室率120~160次/分,血流动力学相对稳定,可维持数天或十余天不等,电复律也不能终止,一般药物治疗无效,其间可穿插出现1~2个窦性心搏,但窦性心律不能持久。可见于特发性室性心动过速,也见于结构性心脏病如心肌梗死后室性心动过速,也可由抗心律失常药物促心律失常作用引起。不间断室性心动过速较难终止。不宜选用多种或过大剂量抗心律失常药,使病情复杂化。应用ⅠC类药物或维拉帕米等药物时,一旦出现负性变力性作用,更不易处理。只要血流动力学稳定,胺碘酮和β受体阻滞剂联合治疗较安全,胺碘酮可静脉与口服同时应用,逐日累加剂量,到接近负荷量时(7~10g),多数能终止室性心动过速发作。在胺碘酮负荷过程中可再试用电复律。也可试用消融治疗。

(3)无器质性心脏病的单形室性心动过速:亦称特发性室性心动过速,较少见。发作时有特征性心电图图形。起源于右室流出道的特发性室性心动过速发作时QRS波呈左束支传导阻滞和电轴正常或右偏,左心室特发性室性心动过速也称分支型室性心动过速,发作时QRS波呈右束支传导阻滞和电轴左偏图形。

大多数特发室性心动过速血流动力学稳定,但持续发作时间过长或有血流动力学改变者宜电转复。对起源于右室流出道的特发性室性心动过速可选用维拉帕米、普罗帕酮、β阻滞剂或利多卡因;对左室特发性室性心动过速,首选维拉帕米,也可使用普罗帕酮。用法详见表1。终止后建议患者行射频消融治疗。

(九)加速室性自主心律

加速性室性自主心律的心室率大多为60~80次/分,很少超过100次/分。常见于急性心肌梗死再灌注治疗时,也可见于洋地黄过量、心肌炎、高钾血症、外科手术、完全性房室传导阻滞应用异丙肾上腺素后。少数患者无器质性心脏病。

加速性室性自主心律发作短暂,极少发展成心室颤动,血流动力学稳定,心律失常本身是良性的,一般不需特殊治疗。如心室率超过100次/分,且伴有血流动力学障碍时可按照室性心动过速处理,同时治疗基础疾病。

(十)多形性室性心动过速

1.概述

多形性室性心动过速常见于器质性心脏病。持续性多形性室性心动过速可蜕变为心室扑动或心室颤动。不同类型多形室性心动过速的抢救治疗措施完全不同。

2.诊治总原则[1,16]

(1)血流动力学不稳定的多形室性心动过速应按心室颤动处理。

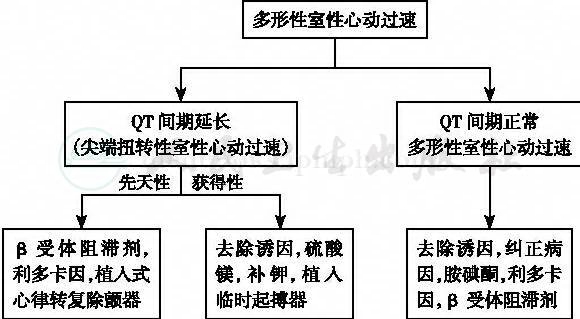

(2)血流动力学稳定者或短阵发作者,应鉴别有否QT间期延长,分为QT间期延长的多形性室性心动过速(尖端扭转性室性心动过速,TdP)、QT间期正常的多形性室性心动过速和短QT间期多形性室性心动过速,给予相应治疗(图4)。

图4 多形性室性心动过速处理流程

3.尖端扭转性室性心动过速

伴QT间期延长的多形性室性心动过速称为尖端扭转性室性心动过速。临床上常表现为反复发作的阿斯综合征,重者发生心脏性猝死。心电图显示QT间期延长(校正的QT间期女性>480ms,男性>470ms)。可分为获得性和先天性QT间期延长综合征,获得性多见。

(1)获得性QT间期延长的尖端扭转室性心动过速[19]

1)概述:常由药物(如某些抗心律失常药、利尿药、三环类抗抑郁药等)、电解质紊乱(如低血钾、低血镁、低血钙)、心脏本身疾病如心动过缓、心肌缺血、心功能不全等引起,也可为颅内高压、酗酒等所致。心电图除明显QT间期延长外,可有间歇依赖现象,即长RR间歇依赖的巨大T波或U波。RR间期越长,其后的T波或U波改变越明显,直至激发扭转性室性心动过速。室性心动过速频率在160~250次/分,有反复发作和自行终止的特点,亦可蜕变为心室颤动。

2)诊治要点:①根据相关指南或共识[19]寻找QT间期延长的危险因素,进行危险分层。②对获得性QT间期延长的高危患者,积极纠正危险因素,防止TdP的发生。③已经发生TdP的患者,首要措施是寻找并停用一切可引起QT间期延长的药物或纠正相关因素。④硫酸镁缓慢静脉注射用于发作频繁且不易自行转复者,静脉输注用于发作不严重者,直至TdP减少和QT间期缩短至500ms以内。⑤积极静脉及口服补钾,将血钾维持在4.5~5.0mmol/L。⑥临时起搏适用于并发心动过缓或有长间歇者。常需70~90次/分或更快频率起搏,以缩短QT间期,抑制TdP的发作。临时起搏可能需要数日,待纠正其他致QT间期延长的因素后,可逐渐减慢起搏频率,直至停用。⑦与心动过缓相关的TdP,未行临时起搏治疗前,异丙肾上腺素可用于提高心室率,但不宜用于先天性QT间期延长综合征或冠心病患者。阿托品也可用于提高心室率。⑧部分获得性QT间期延长合并TdP的患者可能存在潜在遗传基因异常,上述治疗措施无效时,在临时起搏基础上可考虑β受体阻滞剂和利多卡因治疗。⑨不推荐使用其他抗心律失常药物。

(2)先天性QT间期延长伴尖端扭转性室性心动过速

1)概述:为少见的遗传性心脏疾病。典型发作呈肾上腺素能依赖性,即突然运动、恐惧、疼痛、惊吓或情绪激动诱发心律失常。少部分患者可在安静或睡眠状态下发作心律失常。心电图可见发作前QTU间期进行性延长,T、U波振幅极易发生周期性变化,但间歇依赖现象少见。

2)诊治要点:①通过询问家族史和既往发作史,除外获得性QT间期延长的因素,应考虑先天性QT间期延长综合征。②减少或避免诱发因素,如剧烈体力活动、声响刺激、精神刺激或情绪激动等。避免应用延长QT间期的药物,纠正电解质紊乱。③先天性QT间期延长所致的TdP有自限性,一般可自行终止。不能自行终止者,应给予电复律治疗。④β受体阻滞剂可作为首选药物,急性期即可开始应用。可使用非选择性的β受体阻滞剂普萘洛尔,也可选其他制剂。通常所需剂量较大,应用至患者可耐受的最大剂量(静息心率维持50~60次/分)。⑤利多卡因及口服美西律对先天性QT间期延长综合征第3型可能有效。⑥急性期处理后,应评价是否有埋藏式体内除颤器(ICD)指征。

(3)QT间期正常的多形室性心动过速

1)概述:QT间期正常的多形性室性心动过速较QT间期延长的多形性室性心动过速多见,常见于器质性心脏病。合并缺血、心力衰竭、低氧血症及其他诱发因素的患者出现短阵多形室性心动过速,常是出现严重心律失常的征兆。

2)诊治要点:①应积极纠正病因和诱因,如对急性冠状动脉综合征患者纠正缺血,有利于室性心律失常控制。②偶尔出现的短阵多形室性心动过速,没有严重血流动力学障碍,可观察或口服β受体阻滞剂治疗,一般不需静脉抗心律失常药物。③纠正病因和诱因同时,若室性心动过速发作频繁,可应用β受体受体阻滞剂、静脉使用胺碘酮或利多卡因。

(4)某些特殊类型的多形室性心动过速

1)伴短联律间期的多形室性心动过速:伴短联律间期的多形室性心动过速少见,通常无器质性心脏病,有反复发作晕厥和猝死家族史,可自行缓解。无论单一或诱发多形性室性心动过速的室性期前收缩均有极短联律间期(280~300ms)。发作室性心动过速时心率可达250次/分,可蜕变为心室颤动。

血液动力学稳定者首选静脉应用维拉帕米终止发作。维拉帕米无效者,可选用静脉胺碘酮。血液动力学不稳定或蜕变为心室颤动者即刻电复律。口服维拉帕米或普罗帕酮、β受体阻滞剂预防复发。建议植入ICD。

2)Brugada综合征:Brugada综合征患者的窦性心律心电图表现为右束支传导阻滞图形和V1~V3导联ST段马鞍形抬高,QT间期正常,有多形性室性心动过速或心室颤动发作,室性心动过速呈短联律间期。心脏超声等其他检查无异常。主要表现为晕厥或猝死,多在夜间睡眠中发生。

Brugada综合征患者发生多形性室性心动过速伴血液动力学障碍时,首选同步直流电复律。异丙肾上腺素可选用。植入ICD是预防心源性猝死的唯一有效方法。抗心律失常药治疗效果不好。

3)儿茶酚胺敏感性多形室性心动过速:儿茶酚胺敏感性多形室性心动过速是指无器质性心脏病患者在应激情况下发生的多形性室性心动过速,典型者呈双向性室性心动过速,导致发作性晕厥,可进展为心室颤动。多见于青少年,静息心电图正常。

发作伴血液动力学障碍时,首选同步直流电复律。血液动力学稳定者,首选β受体阻滞剂。植入ICD是预防心原性猝死的有效方法。

(十一)心室颤动/无脉性室性心动过速

1.概述

心室颤动或无脉性室性心动过速是心脏骤停的常见形式。

2.治疗建议[20-22]

(1)尽早进行规范的心肺复苏(CPR)。高质量的CPR是抢救成功的重要保障。

(2)尽早电复律。一旦取得除颤器,立即予以最大能量(双相波200J,单相波360J)非同步直流电复律。电复律后立即重新恢复CPR,直至5个周期的按压与通气(30∶2)后再判断循环是否恢复,确定是否需再次电复律。

(3)心脏骤停治疗中,CPR和电复律是首要任务,第2位才是用药。在CPR和电复律后,可开始建立静脉通道,考虑药物治疗。

1)实行至少1次电复律和2分钟CPR后心室颤动/无脉室性心动过速仍持续时,可静脉应用肾上腺素,之后再次电复律。

2)对CPR、电复律和肾上腺素无效时,可快速静注胺碘酮,之后再次电复律。

3)在无胺碘酮或不适用时,可用利多卡因。

4)心脏骤停为TdP所致时,可静注硫酸镁。对其他心律失常不推荐使用。

5)心室颤动或室性心动过速终止后,应进行复苏后处理,并处理心脏骤停的病因及诱因。

(十二)室性心动过速/心室颤动风暴

1.概述

室性心动过速/心室颤动风暴是指24小时内自发的室性心动过速/心室颤动≥2次,并需紧急治疗的临床症候群[1]。

2.诊治建议[1]

(1)纠正诱因、加强病因治疗。

(2)室性心动过速风暴发作时若血流动力学不稳定,尽快电复律。

(3)抗心律失常药物。

1)首选胺碘酮。快速胺碘酮负荷,可终止和预防心律失常发作。但需注意胺碘酮充分发挥抗心律失常作用需要数小时甚至数天。

2)抗心律失常药的基础上联合使用β受体阻滞剂(美托洛尔、艾司洛尔)。

3)胺碘酮无效或不适用时可考虑利多卡因。

4)抗心律失常药物联合治疗,如胺碘酮联合利多卡因。在心律失常控制后,首先减利多卡因,胺碘酮可逐渐过渡到口服治疗。

(4)对持续单形室性心动过速,频率<180次/分且血流动力学相对稳定者,可置入心室临时起搏电极,在发作时进行快速刺激终止室性心动过速。

(5)应给予镇静,抗焦虑等药物,必要时行冬眠疗法。

(6)必要时予以循环辅助支持,如主动脉内球囊反搏、体外肺氧合循环辅助支持。

(7)若患者已安装ICD,应调整ICD的参数,以便能更好地识别和终止心律失常发作。必要时评价射频消融的可能性。

(十三)缓慢性心律失常

1.概述

缓慢性心律失常是指窦性心动过缓、窦性静止、传导阻滞(主要是窦房传导阻滞、房室传导阻滞)等以心率减慢为特征的疾病。轻者可无症状,严重的心动过缓可造成低血压,心绞痛,心力衰竭加重,晕厥前兆或晕厥等血流动力学障碍。有些心动过缓(如三度房室阻滞)可继发QT间期延长而发生TdP,产生心源性脑缺血症状。

2.诊治建议[1,16]

(1)积极寻找并治疗可逆性诱因,包括肺栓塞、急性下壁心肌梗死、心肌炎、低血容量、低氧、心包填塞、张力性气胸、酸中毒、药物过量、体温过低和高钾血症等。

(2)轻度的心动过缓(如心率50~60次/分)若无症状或仅有轻微症状可观察,不需紧急处理。过度治疗使心率加快反而可能起不利作用。

(3)症状性心动过缓的药物治疗。

1)阿托品可用于窦性心动过缓、窦性停搏、二度Ⅰ型房室传导阻滞。不宜用于二度Ⅱ型房室传导阻滞、三度房室传导阻滞伴室性逸搏心律的患者。老年前列腺肥大者也不宜应用。

2)多巴胺、肾上腺素、异丙肾上腺素可用于阿托品无效或不适用的症状性心动过缓患者,也可用于起搏治疗前的过渡。多巴胺可以单独使用,也可以和肾上腺素合用。这些药物可导致心肌氧耗量增加,加重心肌缺血,产生新的快速心律失常,因此合并急性冠状动脉综合征时应慎用。

(4)对症状性心动过缓,应尽早实行起搏治疗。起搏方法详见心律失常紧急处理常用技术。

(5)心室停搏或无脉性电活动为无灌注节律,往往是疾病终末期的表现,应实施心肺复苏。无有效心肺复苏的保证,药物和临时起搏不能发挥作用。

四、心律失常紧急处理常用技术

(一)食管调搏术

1.适应证

(1)鉴别诊断:在窄QRS波心动过速中,可通过分析食管心电图P波与QRS波的关系鉴别室上性心动过速和心房扑动、室上性心动过速与室性心动过速。

(2)终止阵发性室上性心动过速。

(3)临时起搏:仅适用于窦房结功能障碍者。作为不能或不适用经静脉临时起搏的临时过渡性治疗。

2.操作方法

(1)向患者解释检查过程与感觉,检查设备是否良好,工作是否正常。

(2)插入电极:患者平卧或坐位。液态石蜡浸润电极导管,将顶端约1.5cm段部分预扭成约120°的弯曲段,从鼻孔或口腔缓慢将电极插入。当导管尖端抵达会厌(约在进入到预定深度一半)时,令患者做吞咽动作(可预先令患者含水),同时顺势推送导管通过会厌。

(3)电极导管定位:心动过速发作时,难以根据食管心电图定位,仅可根据插入深度定位。成人一般插入30~40cm,可根据身高调整。食管心电图看到明确的心房波(最大振幅正负双向心房波)时,应是正确位置。

(4)食管心电图记录:将食管电极的末端与心电图的一个胸前导联相连记录食管心电图,最好同步记录V1、食管和V3心电图,便于与体表心电图比较。也可与除颤器或其他心电图示波仪器相连。如果是多导电极,可选择心房波最清楚的导联进行记录。

(5)刺激电压:从15~20V开始。若不能夺获心房,逐渐增加电压,一般不超过35V。

(6)刺激方法:终止室上性心动过速可从高于心动过速频率30次/分的频率开始刺激,每刺激8~10次后停止,观察效果。如无效,可以10次/分的步距增加刺激频率。最高不超过250次/分。

(7)疗效观察:用食管调搏法终止心律失常全程需心电图监测。室上性心动过速一般随着有效刺激停止而立即终止,出现窦性心律。

(8)起搏:将起搏频率置于所需频率,从20~25V电压开始刺激,观察心电图,确认刺激是否夺获心房。如效果不好,可在刺激的同时增加电压至稳定夺获心房。食管起搏常引起患者的明显不适感,因此时间不宜过长,仅可作为经静脉起搏前的过渡。

(9)促心律失常反应:使用过快的超速起搏终止室上性心动过速偶可诱发心房颤动,但多数可自行终止。少数需用药或电复律。电极插入过深偶可起搏心室。

(二)临时起搏术

1.适应证

(1)血流动力学障碍的缓慢性心律失常。

(2)长间歇依赖的尖端扭转性室性心动过速。

(3)终止某些持续单形性室性心动过速。

2.起搏方法

(1)经皮起搏:将两个特制电极片粘贴于心尖部和右胸上部,也可粘贴于前后胸部。连接具有起搏功能的除颤器。进行起搏电压和频率调节。一般需数十伏电压才可起搏成功。此法操作简单,但患者有疼痛不适,难以耐受。起搏不能完全获心室。只可作为紧急情况下或等待经静脉起搏的过渡措施。

(2)经静脉起搏:有症状性的心动过缓,药物治疗无效或不适用,病因或诱因短时难以去除时,应尽快经静脉起搏。这种方法起搏可靠,患者痛苦小,可在床边或X线指导下操作。采用经皮穿刺法经颈静脉、锁骨下静脉或股静脉置入临时起搏电极[23],将电极尖端置于右室心尖部,尾端与临时起搏器相联。选择适当起搏频率和电压(电流)起搏。颈静脉或锁骨下静脉途径比较利于固定,但穿刺技术要求较高。股静脉途径操作简单,但不利于长期保留,可出现一些下肢并发症。经静脉临时起搏电极可保留数日,甚至更长时间。但时间过长将出现感染、血栓等并发症。应酌情抗感染及抗凝治疗。

(3)经食管电极起搏:见前述。

(三)电复律术

1.非同步电复律

(1)适应证:适用于心室颤动/无脉室性心动过速的抢救和某些无法同步的室性心动过速。

(2)操作步骤:①患者仰卧。②将除颤电极板涂以专用导电糊,导电糊应均匀分布于2块电极板上。③选择非同步方式(一般为开机后的定式)。④选择最大电量,即单相波除颤用360J,双相波用200J。⑤电极板位置安放:“STERNUM”电极板上缘放于胸骨右侧第二肋间,“APEX”电极板上缘置于左腋中线第4肋间。电极板与皮肤紧密接触。⑥充电,关闭氧气。⑦环顾患者4周,确定操作者和周围人员与患者无直接或间接接触。⑧对电极板施加一定压力(3~5kg)。⑨再次观察心电示波,确认有电复律指征。双手拇指同时按压放电按钮。⑩放电后,移开电极板。继续心肺复苏。以后根据循环恢复情况决定是否需再次电复律。⑪非同步电复律需持续心电监护。

2.同步直流电转复

(1)适应证:适用于心房颤动、阵发性室上性心动过速、阵发性室性心动过速,尤其适用于伴心绞痛、心力衰竭、血压下降等血流动力学障碍及药物治疗无效者。

(2)操作步骤:①患者仰卧。②吸氧。③持续心电监护。④建立静脉通道。⑤做好气管插管等复苏抢救准备。⑥将复律方式调为同步。观察心电图示波,检查除颤器同步性能。⑦经静脉缓慢注入镇静剂(如地西泮、咪达唑仑等),直至神志模糊状态,停止用药。⑧将电极板涂以导电糊,并分别放置于患者右锁骨中线第2肋下方及左腋中线第4肋间,电极板与皮肤紧密接触。⑨根据不同心律失常选择复律电量并充电。关闭氧气。⑩充电完毕,周围人员离开床边。持续按住放电按钮,直至放电。⑪观察并记录心电图。如无效,可重复电转复(最多3次)。再次复律应增加电量,最大可用到双相波200J,单相波360J。⑫转复过程中与转复成功后,均须严密监测心律/心率、呼吸、血压、神志等变化。

[1]Zipes DP,Camm AJ,Borggrefe M,et al.ACC/AHA/ESC2006Guide lines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death:a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines(writing commit tee to develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death):developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society.Circulation,2006,114:e385-e484.

[2]中华医学会心血管病学分会,中国生物医学工程学会心脏起搏与电生理分会,中国心脏起搏与心电生理杂志编辑委员会,等.室上性快速心律失常治疗指南.中国心脏起搏与心电生理杂志,2005,19:3-15.

[3]Blomstrom-Lundqvist C,Scheinman MM,Aliot EM,et al.ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular ar rhythmias-executive summary:a report of the American College of Cardi ology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guide lines(Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias).Circulation,2003,108:1871-1909.

[4]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会,抗心律失常药物治疗专题组.抗心律失常药物治疗建议.中华心血管病杂志,2001,29:323-335.

[5]Delaney B,Loy J,Kelly AM.The relative efficacy of adenosine versus verapamil for the treatment of stable paroxysmal supraventricular tachy cardia in adults:a meta-analysis.Eur J Emerg Med,2011,18:148-152.

[6]宋有城,方卫华.静脉注射心律平对快速型室上性心律失常的疗效观察.新药与临床,1984,3:7-9.

[7]汪康平,蒋文平,刘志华,等.三磷酸腺苷纠治阵发性室上性心动过速的评价.江苏医药,1985-11:8-10.

[8]Regitz-Zagrosek V,Blomstrom LC,Borghi C,et al.ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy:the Task Force on the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology(ESC).Eur Heart J,2011,32:3147-3197.

[9]Camm AJ,Kirchhof P,Lip GY,et al.Guidelines for the management of atrial fibrillation:the Task Force for the Management of Atrial Fibrilla tion of the European Society of Cardiology(ESC).Eur Heart J,2010,31:2369-2429.

[10]Fuster V,Ryden LE,Cannom DS,et al.2011ACCF/A H A/HRS focused updates incorporated into the ACC/A H A/ESC2006guide lines for the management of patients with atrial fibrillation:a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart As sociation Task Force on practice guidelines.Circulation,2011,123:e269-e367.

[11]Stiell IG,Macle L.Canadian Cardiovascular Society atrial fibrillation guidelines2010:management of recent-onset atrial fibrillation and flut ter in the emergency department.Can J Cardiol,2011,27:38-46.

[12]Gillis AM,Verma A,Talajic M,et al.Canadian Cardiovascular Society atrial fibrillation guidelines2010:rate and rhythm management.Can J Cardiol,2011,27:47-59.

[13]胡大一,张建军.静脉应用地尔硫控制心房颤动快速心室率的安全性及有效性评价.中华心律失常学杂志,1998,2:7-9.

[14]曹克将,马坚,陈明龙,等.心房扑动:目前认识和治疗建议.中华心律失常学杂志,2001,5:275-285.

[15]石宏伟,唐其柱,张卫国,等.依布利特和普罗帕酮治疗心房扑动和心房颤动的Meta分析.中国医药,2011,6:20-22.

[16]Neumar RW,Otto CW,Link MS,et al.Part8:adult advanced cardio vascular life support:2010American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.Circulation,2010,122(18Suppl3):S729-S767.

[17]Connoly S.Prophylactic anti-arrhythmic therapy for the prevention of sudden death in high-risk patients:drugs and devices.Eur Heart J,1999,1:c31-c35.

[18]杨艳敏,朱俊,宋有城,等.静脉胺碘酮在危及生命的室性心律失常中的应用.中国心脏起搏与心电生理杂志,2001,15:298-300.

[19]中华医学会心血管病学分会心律失常学组,中华心血管病杂志编辑委员会,中国心脏起搏与心电生理杂志编辑委员会.获得性长QT间期综合征的防治建议.中华心血管病杂志,2010,38:961-969.

[20]Sayre MR,Koster RW,Botha M,et al.Part5:Adult basic life support:2010International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommenda tions.Circulation,2010,122(16Suppl2):S298-S324.

[21]Link MS,Atkins DL,Passman RS,et al.Part6:electrical therapies:au tomated external defibrillators,defibrillation,cardioversion,and pacing:2010American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Re suscitation and Emergency Cardiovascular Care.Circulation,2010,122(18Suppl3):S706-S719.

[22]Cave DM,Gazmuri RJ,Otto CW,et al.Part7:CPR techniques and de vices:2010American Heart Association Guidelines for Cardiopulmo nary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.Circulation,2010,122(18Suppl3):S720-S728.

[23]Epstein AE,Dimarco JP,Ellenbogen KA,et al.ACC/AHA/HRS2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormali ties:a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines(Writing Committee to Revise the ACC/AHA/NASPE2002Guideline Update for Implanta tion of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices):developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery and Society of Thoracic Surgeons.Circulation,2008,117:e350-408.