去看看

去看看

(一)概述

糖代谢异常(糖尿病前期与糖尿病)与心血管疾病之间存在着密切的内在联系,二者互为高危人群。高血糖是最重要的心血管系统危险因素之一,对患者预后具有显著的不良影响。另一方面,冠心病患者或存在心血管危险因素的人群中高血糖的发生率显著高于一般人群。当冠心病患者并存糖代谢异常时,其不良心脑血管事件发生率进一步增高。因此,在冠心病患者中加强对糖代谢异常的筛查并予以合理干预,对于最大程度地改善患者预后具有重要意义。

为提高我国心内科医生对于冠心病患者糖代谢异常的重视程度与血糖管理水平,中国医师协会循证医学专业委员会于2006年组织有关专家制订了“冠心病患者合并高血糖诊治中国专家共识”。该共识颁布后引起了我国心血管内科及相关专业临床医生的广泛关注,对促进心内科医生在冠心病患者中积极筛查糖代谢异常起到重要作用。在此后的3年中,以ACCORD、ADVANCE、VADT、Steno-2、SANDS以及UKPDS30年随访结果为代表的大型随机化对照试验使我们对糖代谢异常与心血管疾病之间的关系有了更为深入的认识。为充分体现最新研究成果并将其应用于临床实践,进一步改善我国冠心病患者中糖代谢异常的防治现状,中国医师协会循证医学专业委员会会同中国医师协会心血管内科医师分会组织国内相关专家,结合新获取的循证医学证据,对2006年版“冠心病患者合并高血糖诊治中国专家共识”进行了修订。更新后的专家共识仍以2006年版共识为基础,分四部分对冠心病患者及其高危人群“糖代谢异常的流行病学特征”、“糖代谢异常对心血管系统的危害”、“干预高血糖对心血管事件的影响”以及“稳定性冠心病合并高血糖患者血糖检查方法及处理原则”分别进行阐述。鉴于急性冠状动脉综合征患者的血糖管理策略有别于稳定性冠心病患者,将另行制订共识文件。本专家共识主要涉及稳定性冠心病患者血糖管理的相关问题。

(二)冠心病患者及其高危人群中高血糖的流行病学特征

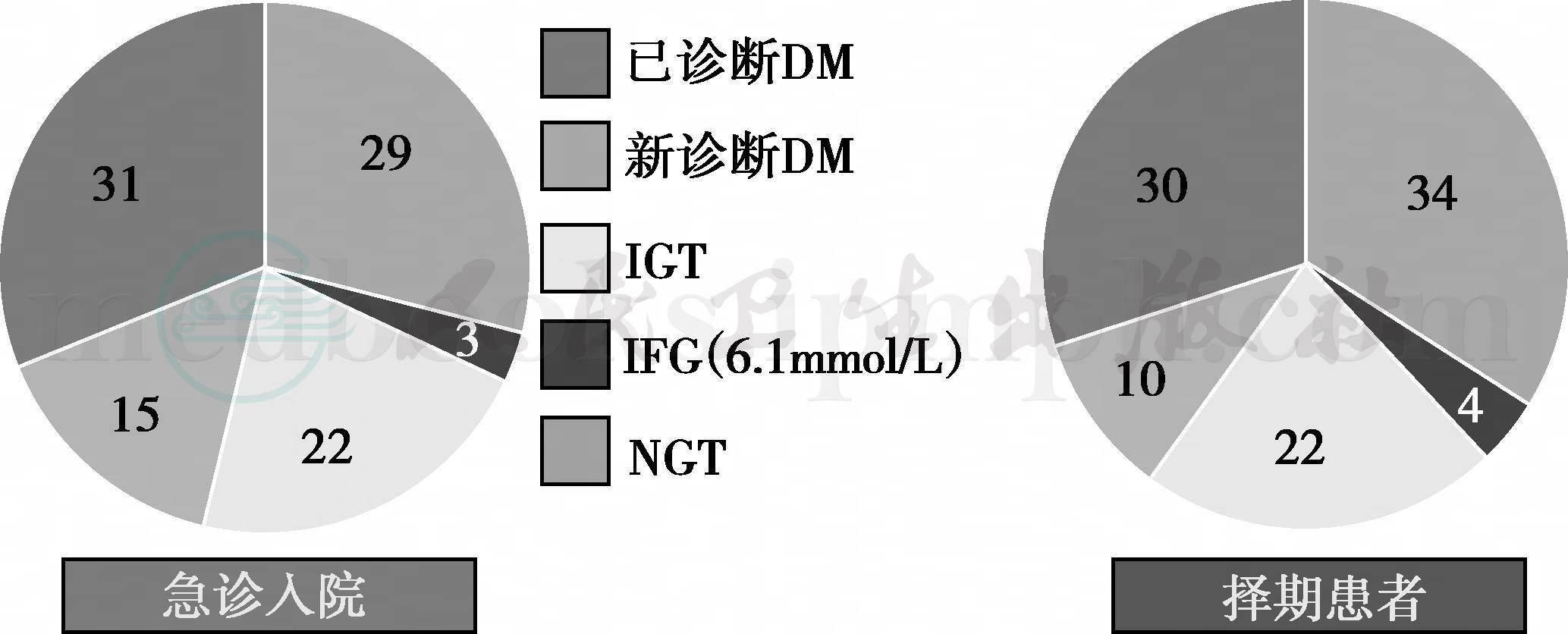

大量流行病学与临床研究显示,在冠心病患者中以及仅存在心血管病危险因素的人群中,糖代谢异常的发生率显著高于一般人群。欧洲心脏调查(theEuroHeartSurvey)共纳入欧洲25个国家110家医疗中心的4961例冠心病患者,其中2107例因急性心血管事件入院,2854例为稳定性冠心病(图3-1)。除1524例已确诊糖尿病者外,其余患者均进行空腹血糖(FPG)检测,并对其中1920例进行口服葡萄糖耐量试验(OGTT)。结果表明,因急诊事件入院的患者中糖代谢异常的发生率高达71%,稳定性冠心病患者中也高达66%,亦即至少“2/3”的冠心病患者存在糖代谢异常。如果仅检测FPG,将会漏诊“2/3”的高血糖患者。

图3-1欧洲心脏调查中的血糖分布情况

随后,研究者分别采用6.1mmol/L和5.6mmol/L两个界值作为空腹血糖受损(IFG)的诊断切点,对数据进行了再分析。结果显示,若采用FPG水平6.1mmol/L作为诊断切点,则漏诊64%的高血糖患者;如果采用FPG水平5.6mmol/L作为诊断切点,仍会漏诊48%的高血糖患者。这一结果提示,即使调低IFG的诊断切点,对糖代谢异常的漏诊率仍很高。因此,为有效提高冠心病患者中高血糖的检出率,应将OGTT作为常规检测项目之一。

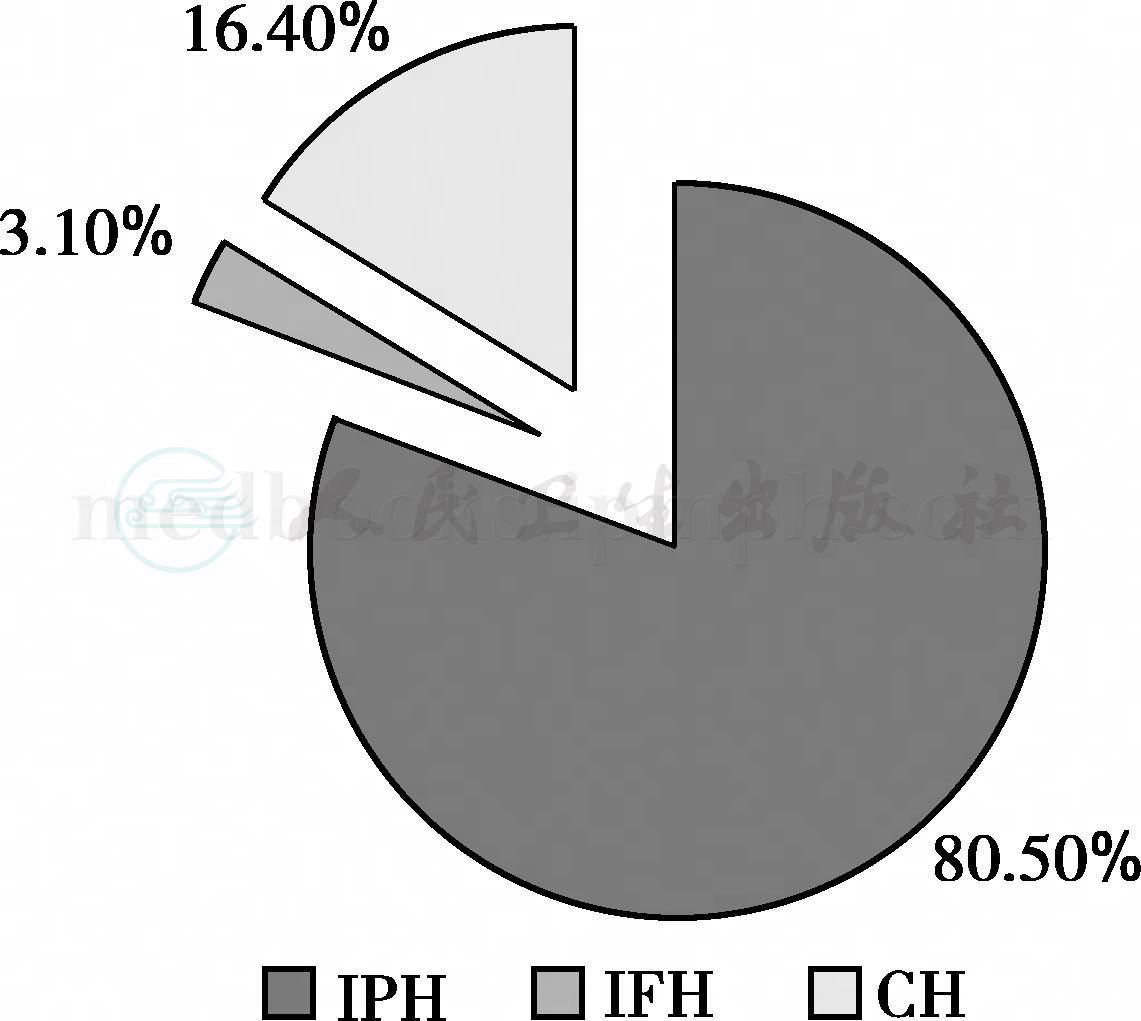

NAVIGATOR(NateglinideandValsartaninimpairedglucosetoleranceoutcomesresearch)研究也有相似发现。该研究在43509例冠心病及其高危人群中进行OGTT检测,结果显示约“2/3”(62.5%)的受试者合并糖代谢异常(图3-2);在9125例合并任一心血管疾病、6641例合并急性冠状动脉综合征史、2830例接受过冠状动脉血管重建治疗、496例合并周围血管疾病史、496例因周围血管疾病接受血管重建治疗或截肢、1047例合并脑卒中病史、31047例仅合并心血管危险因素的患者中,存在糖代谢异常者分别占总人数的65.8%、65.9%、68.7%、63.4%、63.4%、67.9%、61.6%,均大致符合“2/3”的规律。

图3-2NAVIGATOR研究中合并心血管疾病患者的糖代谢情况

除NAVIGATOR研究入选了部分中国受试者外,上述研究均是以欧美国家人口为基础所进行的。为了解我国冠心病患者中糖代谢异常的流行病学特征,2005年由胡大一和潘长玉教授等领导完成了中国心脏调查(theChinaHeartSurvey)。本研究共入选在三级甲等医院住院的患者3513例,入选标准为慢性稳定型心绞痛、陈旧性心肌梗死和急性冠状动脉综合征,除外心律失常和心力衰竭患者。对这些患者糖代谢状况的分析提示,在所有入组患者中,约80%存在不同程度的糖代谢异常:其中糖尿病为52.9%(1859例:既往已诊断1153例,此次调查新诊断706例),IFG和(或)葡萄糖耐量降低(IGT)为20.36%(926例,除1例外均为新诊断)。

除既往已明确高血糖诊断和本次入院FBG水平≥8.0mmol/L(两次)的患者外,共有2263例患者接受了OGTT试验。分析这些患者的数据显示,如果单纯检测FBG(以5.6mmol/L为切点),将漏诊80%的糖尿病患者和70%的IFG和(或)IGT者(图3-3)。

图3-3单纯检测FPG,将漏诊约80%的糖尿病和70%的IFG和(或)IGT

上述研究结果表明,在冠心病患者及其高危人群中,糖代谢异常的流行趋势非常严重,但多数患者未得到明确诊断。与欧美国家人群相比较,中国冠心病患者中高血糖(特别是负荷后高血糖)的发生率更高、诊断率更低。单纯检测FBG,将漏诊多数高血糖个体。调低FBG的正常界值(5.6mmol/L)并不能有效提高糖代谢异常的诊断率。因此,OGTT应成为冠心病患者甚至仅存在心血管危险因素者的常规检测项目。

(三)糖代谢异常对心血管系统的危害

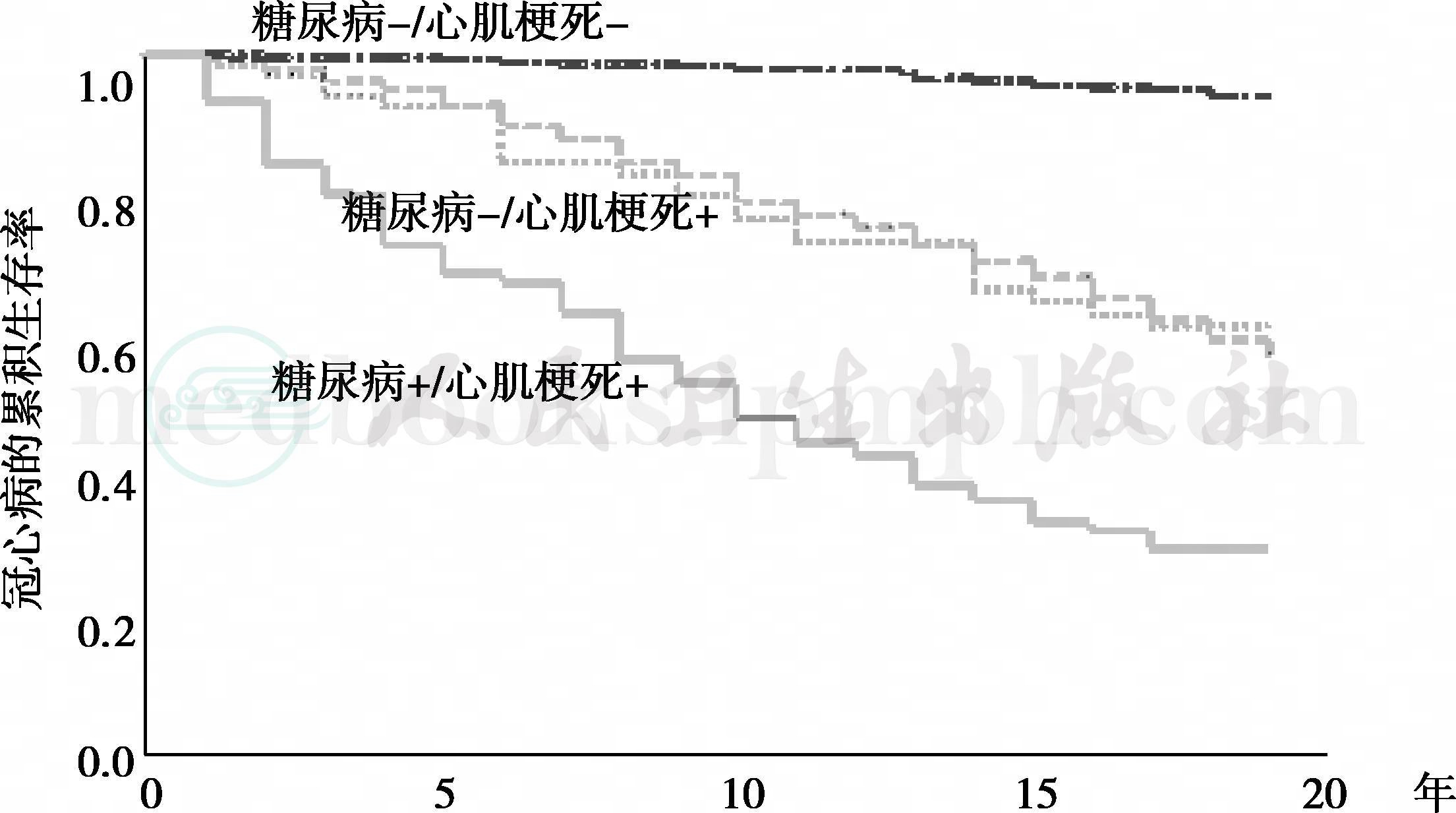

1.糖尿病是冠心病的等危症糖尿病是最重要的心血管危险因素之一,糖尿病患者发生致死性/非致死性心血管事件的危险性显著高于一般人群。为比较无心肌梗死病史的2型糖尿病患者与伴或不伴2型糖尿病的心肌梗死患者发生心血管事件的危险性,Haffner等以芬兰人群为基础进行了研究(即East-West研究)。共入选1373例非糖尿病患者以及1059例糖尿病患者,对其随访7年并比较两组患者致死性与非致死性心肌梗死的发生率。结果显示,在校正性别与年龄之后,先前无心肌梗死病史的糖尿病患者与具有心肌梗死病史的非糖尿病患者冠心病死亡的危险性相同,进一步校正总胆固醇水平、高血压与吸烟三项重要心血管危险因素后,两组患者中致死性/非致死性心血管事件的发生率仍然相同。此后,研究者对East-West研究受试者继续进行了长达18年的随访,其结果与先前报道的7年随访结果高度一致(图3-4)。

图3-4无心肌梗死病史的糖尿病患者与具有心肌梗死病史的非糖尿病患者的冠心病死亡危险性相同

日渐增多的研究证据显示,糖尿病患者罹患心血管疾病的危险是无糖尿病者的2~4倍。无心肌梗死史的糖尿病患者未来8~10年发生心肌梗死的危险高达20%,大约等同于已患心肌梗死患者再发心肌梗死的危险。而具有心肌梗死病史的糖尿病患者未来再发心肌梗死的危险超过40%。基于上述研究结论,2001年更新的美国国家胆固醇教育计划成人治疗指南Ⅲ(NCEP-ATPⅢ)指出糖尿病是冠心病的等危症,应被视为冠心病二级预防的重要人群。

2.负荷后高血糖与心血管疾病FBG与负荷后血糖是反映血糖水平的两个重要参数。FBG主要反映β细胞基础胰岛素分泌功能的状况和肝脏胰岛素抵抗的程度,负荷后血糖主要反映餐后β细胞早相胰岛素分泌的功能和外周组织(肌肉与脂肪等)胰岛素抵抗的程度(表3-1)。研究显示,与FBG相比,负荷后血糖对于心血管事件、心血管死亡和总死亡危险方面具有更好的预测价值。

表3-1FBG与OGTT2小时血糖的比较

DECODE研究旨在比较FBG与负荷后血糖对死亡的预测价值。共纳入10项以欧洲人群为基础的前瞻性队列研究,包括具有基线FBG和OGTT2小时血糖数据的22514例受试者,平均随访时间为8.8年。分别计算其全因死亡、心血管死亡、心脏性死亡以及脑卒中死亡的风险比。多变量COX回归分析显示,在OGTT2小时血糖数值的基础上附加FBG数值不能提供更多的预测信息(各种原因导致的死亡均P>0.1),但在FBG的基础上辅以OGTT2小时血糖,则可显著提高预测能力(全因死亡P<0.001,心血管死亡P<0.005)。与OGTT2小时血糖正常者相比,因OGTT2小时血糖升高而诊断糖尿病者全因死亡的风险比为1.73(95%CI1.45~2.06),心血管死亡为1.40(95%CI1.02~1.92),冠心病死亡为1.56(95%CI1.03~2.36),卒中死亡为1.29(95%CI0.66~2.54)。与FBG正常者相比,根据FBG确诊糖尿病者全因死亡、心血管死亡、心脏性死亡以及脑卒中死亡的风险比依次为1.21(95%CI1.01~1.44)、1.20(95%CI0.88~1.64)、1.09(95%CI0.71~1.67)和1.64(95%CI0.88~3.07)。DECODE研究表明,与FBG相比,OGTT2小时血糖能够更为可靠地预测全因死亡与心血管性死亡。

随后报道的以亚洲人群为基础的DECODA研究再次证实,OGTT2小时血糖对心血管死亡具有更高的预测价值。在该研究中,经OGTT2小时血糖校正后,FBG不能预测心血管死亡(P=0.83);而经FBG校正后,OGTT2小时血糖仍可有效预测心血管死亡(P<0.001)。

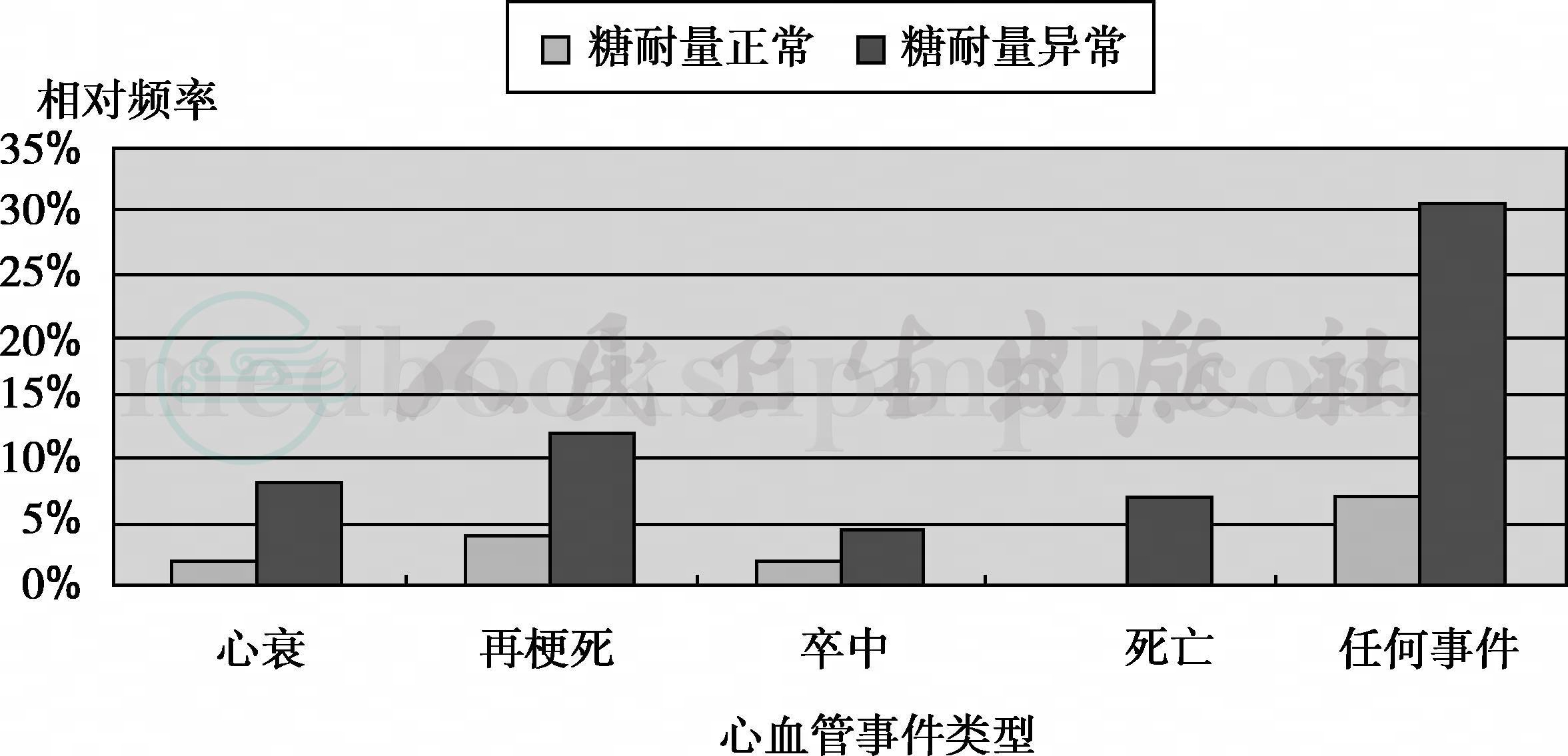

GAMI研究者对168例曾患心肌梗死但无糖尿病史的患者在出院前行OGTT试验,并随访34个月(中位数时间),主要观察指标为由心血管死亡、非致死性心肌梗死、非致死性卒中或严重心力衰竭所组成的复合终点。结果显示,糖耐量异常的患者中复合终点事件的发生率显著高于糖耐量正常者。糖耐量异常是心肌梗死后患者未来发生不良心血管事件的重要危险因素(图3-5)。

Nakamura等所报道的研究则发现,负荷后高血糖也是引起冠状动脉支架再狭窄的独立危险因素。共入选40例接受冠状动脉支架治疗且FBG正常的患者,根据OGTT试验情况将其分为两组,即正常血糖组(24例,29处病变)和IGT组(16例,18处病变),于置入裸金属支架半年后进行冠状动脉造影检查。结果显示,与OGTT试验正常者相比,IGT组患者的最小管腔直径明显缩小,其管腔狭窄程度以及晚期管腔丢失明显增加。本研究提示负荷后高血糖可以增加冠状动脉支架术后再狭窄的危险性。

由上述研究可见,高血糖是重要的心血管系统危险因素,可显著增加心血管疾病的发病率与死亡率。与FBG相比,负荷后血糖升高对患者预后的影响更为显著。因此,在临床实践中血糖水平(特别是负荷后血糖)应被视为冠心病患者风险评估的必要指标。

图3-5糖耐量异常患者较糖耐量正常的患者,其复合终点事件发生率显著增高

(四)干预高血糖对心血管事件的影响

如前所述,高血糖是心血管系统最重要的危险因素之一,对患者预后具有显著的不利影响,因此应在冠心病患者及其高危人群中加强对糖代谢异常的筛查与干预。十余年来先后揭晓的一系列大型临床试验为冠心病患者的血糖管理策略注入了大量新观念,对于进一步改善心血管疾病防治现状具有重要意义。

1.早期的降糖治疗试验

于1993年结束的DCCT(糖尿病控制与并发症试验)研究是第一项评估强化血糖控制对心血管终点事件影响的随机化对照试验。共入选1441例1型糖尿病患者,被随机分配至强化治疗组和常规治疗组,均用胰岛素治疗。强化治疗组将糖化血红蛋白(HbA1c)控制在7%左右,常规治疗组控制在9%左右,平均随访6.5年。结果显示,与常规治疗组比较,强化降糖治疗使糖尿病视网膜病变减少76%,微量白蛋白尿的发生减少39%,白蛋白尿的发生减少54%,临床神经病变减少60%。随后研究者以DCCT研究人群为基础进行了延长期随访,即EDIC(糖尿病干预与并发症的流行病学研究)试验,旨在观察严格控制血糖对大血管事件发生率的影响。结果发现强化治疗组所有心血管事件减少42%,非致死性心肌梗死、卒中、心脏性死亡减少57%。DCCT与EDIC研究初步证实,1型糖尿病患者应用胰岛素治疗使血糖水平接近正常范围可以显著降低微血管事件与大血管事件的危险性。然而,在临床实践中2型糖尿病更为多见,由于两种类型糖尿病在发病机制与治疗原则上均存在本质性区别,积极控制血糖能否使2型糖尿病患者同样获益仍需要相应的研究证实。

1998年揭晓的UKPDS(英国前瞻性糖尿病研究)研究是一项具有里程碑意义的临床试验,旨在探讨强化血糖控制和严格血压控制能否预防2型糖尿病心血管并发症,并降低2型糖尿病的死亡率和致残率。该研究共入选4209例患者,分别接受常规降糖治疗或强化降糖治疗,中位数随访时间为11.1年。结果显示,强化降糖治疗组患者HbA1c水平较常规治疗组显著降低(7.0%对7.9%),各种微血管事件减少25%,而大血管事件发生率却未见统计学显著性下降。对于这一结果,许多学者认为在UKPDS研究中强化治疗组与常规治疗组之间血糖水平差距较小(HbA1c相差0.9%),因此强化治疗组大血管事件的降幅未达到统计学显著性。如果更加严格的控制血糖使其接近甚至达到正常范围,其心脏与脑血管获益可能会更为显著。

2.强化降糖治疗的新证据

在2008年美国糖尿病协会年会上,相继公布了三项具有重要影响的强化降糖治疗试验,即ACCORD(控制糖尿病患者心血管危险行动)、ADVANCE(糖尿病与血管疾病行动)与VADT(退伍军人糖尿病试验)。与UKPDS研究相比,这三项试验均采用了更低的血糖目标值,然而其结果却未如预期:接受强化降糖治疗的患者不仅未显示出大血管获益,其不良反应事件反而有所增加。

ACCORD试验旨在评估对2型糖尿病患者强化血糖控制(HbA1c<6%)是否比标准血糖控制(HbA1c7.0%~7.9%)更大程度的减少心血管终点事件的发生。共入选10251例高危中老年2型糖尿病患者,随机分配至强化降糖组与标准降糖组。其主要终点为首次发生严重心血管事件,包括心血管死亡、心肌梗死或非致死性卒中,原计划随访5年。平均随访至4年时,强化血糖控制组患者HbA1c平均达到6.4%,标准治疗组平均为7.5%。然而,强化血糖控制组每年每1000例患者比标准治疗组却多发生3次死亡事件,因此研究组织者决定提前终止研究。本研究提示对于高危心血管病患者,过于激进的降糖治疗对患者心血管预后不仅无益,反而有害。

ADVANCE研究共入选11140例2型糖尿病患者,随机分为标准血糖控制组与强化血糖控制组(HbA1c目标值≤6.5%),旨在评估强化血糖控制对糖尿病患者血管并发症的影响。其主要终点为主要大血管并发症与主要微血管并发症的复合终点。随访结束时,强化血糖控制组与标准血糖控制组患者的平均HbA1c水平分别达到6.5%与7.3%,强化血糖控制组微血管事件(主要是肾脏事件)显著降低,但大血管事件并未显著减少。两组间总死亡率相似,心肌梗死发生率亦相似,但强化血糖控制组患者任何原因住院的风险以及严重低血糖的发生率均显著增加。

VADT研究共入选1791例受试者,随机分为强化降糖组(HbA1c目标值<6.0%)与标准治疗组(HbA1c目标值8.0%~9.0%),平均随访6.25年。主要终点为由大血管事件组成的复合终点(包括心肌梗死、卒中或心血管死亡等)。初步的数据显示,两组间各种主要终点事件发生率均无统计学显著性差异。尽管VADT研究者充分重视了对低血糖的预防和监测,但研究过程中需要医疗救助的严重低血糖的发生率仍高出预期(强化治疗组21%,标准治疗组10%)。

新近公布的UKPDS主体研究结束10年后的延长期随访结果,发现早期强化降糖治疗对于糖尿病主要终点事件甚至心肌梗死与全因死亡率具有持续有益的影响,而强化血压控制的获益却随时间的推移而逐渐减弱。1998年UKPDS主体研究结束后,该研究受试者的继续治疗方案不再受原研究设计的约束,研究者继续对存活的患者进行了10年的延长随访。结果显示,原强化降糖组患者任何糖尿病终点降低9%(P=0.04),微血管事件减少了24%(P=0.001),心肌梗死减少15%(P=0.01),全因死亡率降低13%(P=0.007)。研究者认为无论主体试验结束后患者继续接受的降糖治疗方案如何,研究期间的降糖治疗的获益可以持续存在并可能具有放大效应。强化降压治疗则不具有“记忆效应”,为维持原有的获益,必须持续进行严格的血压控制。

3.负荷后高血糖干预研究

随着人们对负荷后高血糖危害性的认识逐渐加深,国内外学者日渐关注对IGT的检测与干预。现有研究更多地集中在降低2型糖尿病发病危险方面,如瑞典Malmo研究、中国大庆研究、芬兰DPS研究、中国多中心研究、美国DPP研究和多国STOP-NIDDM研究等。迄今关于干预IGT降低患者心血管事件危险性的研究尚少。

STOP-NIDDM是一项多中心、双盲、安慰剂对照研究,1429例IGT患者随机接受安慰剂或阿卡波糖(100mg,一天3次)治疗3年。研究的主要终点是观察阿卡波糖能否延缓或预防IGT患者发展至2型糖尿病,次要终点是评价阿卡波糖治疗对严重心血管事件和高血压的影响。结果显示,与安慰剂相比,阿卡波糖显著降低任何心血管事件的发生率达49%,其中对心肌梗死的降低最显著,对其他心血管事件也有降低的趋势。阿卡波糖组患者不仅新发高血压的发生率显著下降(相对风险降低34%,绝对风险降低5.3%),而且血压的总体水平也明显低于安慰剂组。阿卡波糖治疗组患者颈动脉内膜中层厚度的增厚明显低于安慰剂组。本研究结果提示,阿卡波糖可能具有一定的心血管保护作用。

DPP研究共纳入3234例IGT个体,随机分为三组,分别接受强化生活方式干预、二甲双胍治疗或安慰剂治疗,其主要目的在于探讨严格改善生活方式或服用降糖药物(二甲双胍)能否延缓或避免2型糖尿病的发生,同时也观察了受试者血压、血脂和心电图改变以及心血管事件的发生情况。由于强化生活方式干预组新发糖尿病的危险性下降显著,本研究于随访3年时提前终止。结果显示,与二甲双胍和安慰剂组相比,强化生活方式干预可以有效纠正受试者的心血管危险因素。虽然本研究中三组间心血管事件的发生率未见显著性差异,但其主要心血管危险因素都有明显改善,由于本试验提前结束,推测延长干预时间可能会降低心血管事件的发生率。

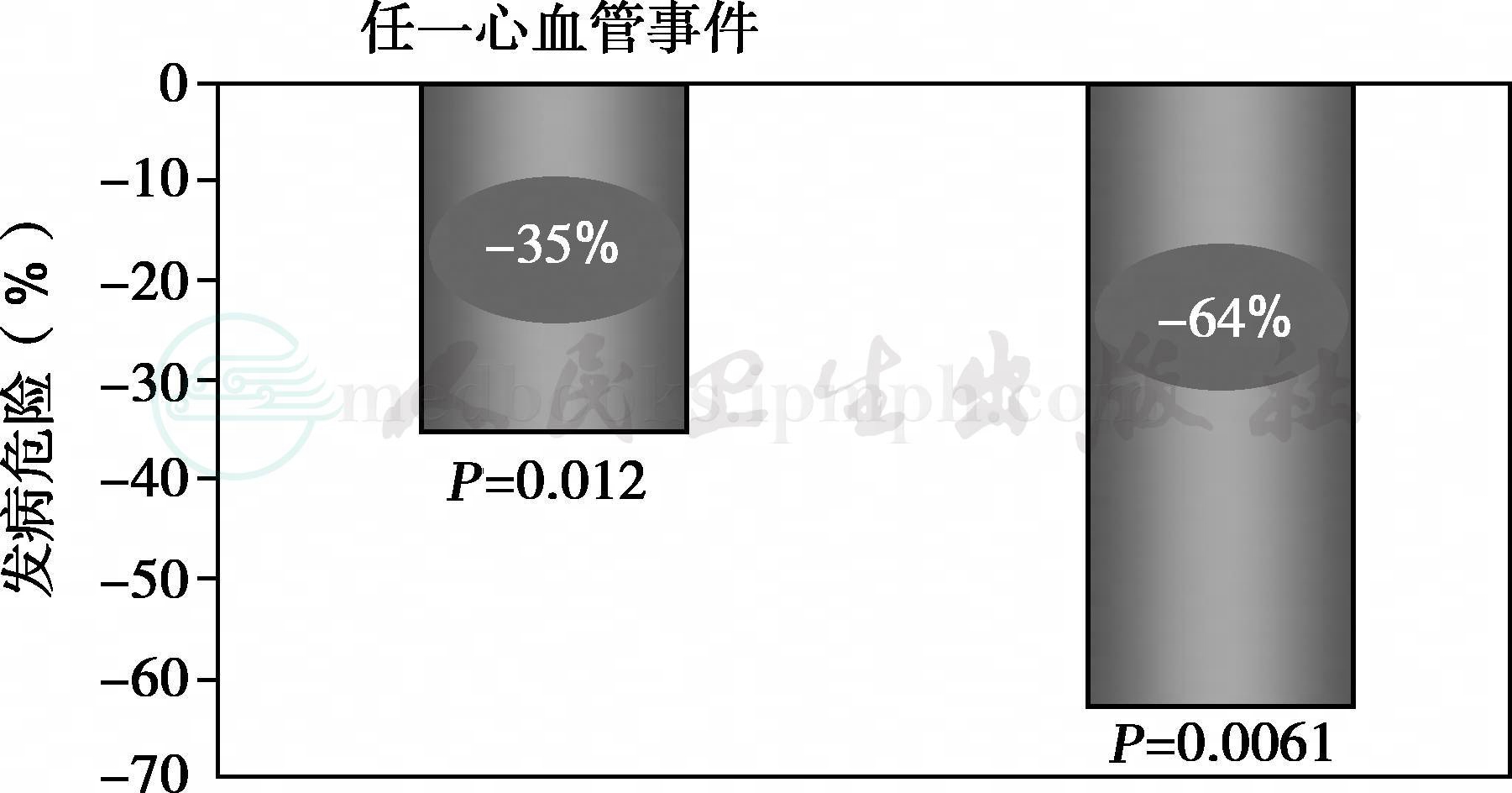

MeRIA研究荟萃分析了7项双盲、随机、安慰剂对照试验,旨在探讨阿卡波糖治疗对2型糖尿病患者心血管事件的影响。所纳入的研究必须包括至少50例2型糖尿病患者,治疗时间不得短于1年。本荟萃分析共包含了2180例2型糖尿病患者,平均随访时间超过400天。分析显示,阿卡波糖显著降低任何心血管事件的发生率达35%(图3-6),其中心肌梗死的减少最显著,其他心血管事件的降低呈减少趋势但未达统计学差异。另外,与安慰剂相比,阿卡波糖治疗可显著降低HbA1c、空腹和餐后血糖、甘油三酯和收缩压水平。

图3-6阿卡波糖显著降低2型糖尿病患者心血管事件发病危险

4.糖尿病患者其他心血管危险因素的防控研究

2型糖尿病患者常常并存多种其他心血管危险因素,其对心血管系统的危害可能具有叠加效应。在合理控制血糖的同时,积极干预其他危险因素有助于最大程度地降低患者心血管危险水平,进而改善其预后。近年来许多研究表明,为2型糖尿病患者积极控制血压水平、应用他汀类调脂药物治疗、加强抗血小板治疗、有效改善生活方式可以显著降低患者心血管终点事件发生率。

UKPDS研究显示,严格控制血压使糖尿病相关性死亡率降低32%,使任何与糖尿病相关的终点事件减少24%,脑卒中减少44%。IDNT(厄贝沙坦糖尿病肾病试验)与ABCD(糖尿病患者适宜的血压控制)研究均显示,严格控制血压可以显著降低糖尿病患者心血管终点事件危险性。新近揭晓的丹麦Steno-2研究显示,与常规治疗组相比,在积极控制糖尿病患者血糖的同时加强降压、调脂以及抗血小板治疗,可使其全因死亡率下降20%,心血管性死亡降低13.0%。SANDS(终止糖尿病动脉粥样硬化病变)研究也证实,将糖尿病患者的血压及低密度脂蛋白胆固醇降至目标水平以下,可以逆转其动脉粥样硬化病变的进程,使患者获益更多。

5.循证医学研究结果的启示

现有研究证据提示,糖尿病是一种慢性疾病,高血糖对于心血管系统的危害是一个非常缓慢、进行性累积的过程。由于早在IGT阶段高血糖对于大血管的危害即已启动,随着糖尿病的形成及其病程的逐渐延长,这种损害将逐渐加重并可能进入难以逆转的阶段。这一病理生理学机制提示,预防糖尿病心血管并发症的关键在于早期发现、早期干预。干预的时机越早,越能及时阻断动脉粥样硬化性大血管病变的发生发展。

已经确诊糖尿病者,可能多数患者已经发生临床型或亚临床型心血管靶器官损害,此时通过严格控制血糖以降低心血管危险性的难度将显著增加,短期的降糖治疗更难以降低患者心血管危险性。这可能是UKPDS主体研究以及ACCORD、ADVANCE与VADT研究中受试者未出现明显大血管获益的重要机制之一。更为重要的是,对于已经发生冠心病的2型糖尿病患者,过于激进的降糖治疗策略可能对心血管系统具有潜在的危害,进而抵消或掩盖其心血管获益。如前所述,ACCORD研究显示强化降糖组患者死亡率显著高于标准治疗组。尽管其确切原因尚未最后确定,但鉴于该研究所入选者均为高危心血管病患者,降糖治疗所诱发的低血糖显然是最值得关注的因素之一。越来越多的证据显示,对于缺血性心脏病患者,每一次严重低血糖事件均可能为患者带来致命性的影响。倘若最终确定低血糖是导致ACCORD试验受试者死亡率增加的原因(或其原因之一),那么在将来的旨在评估降糖治疗与心血管获益的研究设计中则应重新调整思路,针对冠心病及其高危患者选用更少导致低血糖的降糖治疗方案。

在此背景下,糖苷酶抑制剂日益受到关注。由于此类药物很少被吸收入血液循环,且单独应用不会引起低血糖事件,因此可以最大限度地避免降糖治疗相关性心血管危害。刚刚启动的以我国人群为基础的ACE(AcarboseCardiovascularEvaluation,阿卡波糖心血管评估)研究将为我们提供有价值的信息。该研究旨在评估阿卡波糖治疗对于合并糖尿病前期的冠心病患者心血管终点事件的影响。计划纳入7500例年龄≥50岁且已明确诊断冠心病的糖尿病前期患者,将其随机分为两组并分别接受阿卡波糖或安慰剂治疗。其主要终点为首次发生心血管死亡、心脏停搏复苏、非致死性心肌梗死、致死性或非致死性脑卒中的复合终点。整体研究预期于2013年结束。本研究结果对于探讨冠心病患者新的血糖管理模式、进一步完善心血管疾病的血糖管理策略将具有重要价值。更为重要的是,这一研究将以我国内地与香港居民为主要研究对象,因此对于我国的心血管疾病防治将具有更为独特的意义。

(五)稳定性冠心病合并高血糖患者血糖检查方法及处理原则

1.在冠心病患者中筛查糖代谢异常

(1)对于所有就诊的冠心病患者,应常规询问糖尿病病史,并将空腹血糖检测作为常规检查项目之一。

(2)对于无糖尿病史且空腹血糖<7.0mmol/L的冠心病患者,应进行简化的口服糖耐量试验(仅检测FBG与负荷后2小时血糖)。

(3)确诊糖尿病的患者应进一步检测HbA1C。

根据患者血糖增高的特征,可将其分为糖代谢正常、IFG、IGT、糖尿病四种情况。其定义及分类如下:

糖代谢正常:FBG<6.1mmol/L,且OGTT2小时血糖<7.8mmol/L;

IGT:FBG<6.1mmol/L,OGTT2小时血糖≥7.8~<11.1mmol/L;

IFG:FBG≥6.1~<7.0mmol/L,且OGTT2小时血糖<7.8mmol/L;

糖尿病:①糖尿病症状+任意时间血浆葡萄糖水平≥11.1mmol/L,或②空腹血浆葡萄糖水平≥7.0mmol/L,或③OGTT2小时血糖≥11.1mmol/L(确诊无症状患者,需要不同时间2次检验结果异常)。

2.稳定性冠心病患者的血糖管理

推荐将糖尿病合并冠心病患者的HbA1c控制在6.5%~7.0%。对于高龄、糖尿病病史较长、心血管整体危险水平较高、具有严重低血糖事件史、预期寿命较短以及并存多种疾病的患者,应注意避免低血糖。冠心病合并糖尿病的患者,如血糖控制不满意,可咨询内分泌专科医师。

冠心病合并糖代谢异常的患者应强调早期干预。对于存在IFG和(或)IGT的冠心病患者,应采取以改善生活方式(合理饮食、增加运动、控制体重等)为基础的干预措施。对于IGT患者,如改善生活方式后血糖控制仍不满意,可采用药物干预。阿卡波糖是目前唯一被批准用于治疗IGT的药物。

3.多重危险因素综合干预

对于伴有糖代谢异常的稳定性冠心病患者,应在积极稳妥的控制血糖的同时,认真筛查患者可能存在的其他危险因素并予以积极有效的干预。

(1)降压达标:冠心病合并糖尿病的患者,血压应控制在130/80mmHg以下。首先考虑使用血管紧张素转换酶抑制剂或血管紧张素受体拮抗剂。多数患者需要联合用药。

(2)血脂达标:冠心病合并糖尿病患者,应积极使用他汀类药物强化降脂。将LDL-C降至<2.0mmol/L(80mg/dl);混合性高脂血症患者,必要时可联合应用贝特类或烟酸类药物。

(3)阿司匹林:如无禁忌证,建议长期服用阿司匹林75~150mg/d。

(六)结语

重视冠心病患者血糖的早期筛查和管理,综合控制多重危险因素是心血管科医生与内分泌科医生的共同使命。

1﹒Bartnik M,Rydén L,Ferrari R,et al﹒The prevalence of abnor mal glucose regulationin patients with coronary artery disease across Europe:The Eu ro Heart Survey on diabetes and the heart﹒Eur Heart J,2004,25:1880‐1890 .

2﹒Hu DY,Pan CY,Yu J M,for the China Heart Survey Group﹒The relation ship bet ween coronary artery disease and abnor mal glucose regulation in China:the China Heart Survey﹒Eur Heart J,2006,27:2573‐2579 .

3﹒Haffner SM,Lehto S,Rōnnemaa T,et al﹒Mortality from coronary heart diseasein subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction﹒N Engl J Med,1998,339:229‐234 .

4﹒Juutilainen A,Lehto S,Rōnnemaa T,et al﹒Type 2 diabetes as a“coronary heart disease equivalent”:an 18‐year prospective population‐based study in Finnish subjects﹒Diabetes Care,2005,28:2901‐2907 .

5﹒The DECODE Study Group on behalf of the European Diabetes Epidemiol ogy Group﹒Glucose tolerance and cardiovascular mortality:comparison of fasting and 2‐hour diagnostic criteria﹒Arch Intern Med,2001,161:397‐405 .

6﹒The DECODA Study Group﹒Hyperglycaemia and mortality fromal causes and fromcardiovascular diseasein five populations of Asian origin .Diabe tologia,2004,47:385‐394 .

7﹒Bartnik M,Mal mberg K,Norhammar A,et al﹒Newly detected abnor mal glucose tolerance:an important predictor of long‐ter m outcome after myo cardial infarction﹒Eur Heart J,2004,25:1990‐1997 .

8﹒Nakamura N,Ueno Y,Tsuchiyama Y,et al﹒Isolated post‐chal enge hyper glycemia in patients with nor mal fasting glucose concentration exaggerates neointimal hyperplasia after coronary stent implantation﹒Circ J,2003,67:61‐67 .

9﹒The Diabetes Control and Complications Trial Research Group﹒The Effect of Intensive Treat ment of Diabetes onthe Develop ment and Progression of Long‐Ter m Complications in Insulin‐Dependent Diabetes Mel itus﹒N Engl J Med,1993,329:977‐986 .

10﹒de Boer I H,KestenbaumB,Rue TC,et al﹒On behalf of the Diabetes Con trol and Complications Trial(DCCT)/Epidemiology of Diabetes Inter ventions and Complications(EDIC)Study Research Group﹒Insulin Ther apy,Hyperglycemia,and Hypertension in Type 1 Diabetes Mellitus﹒Arch Intern Med,2008,168:1867‐1873 .

11﹒UK Prospective Diabetes Study Group﹒Intensive blood glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treat ment and risk of complications in patients with type 2 diabetes(UKPDS 33).Lan cet,1998,352:837‐853 .

12﹒The Actionto Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group﹒Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes﹒N Engl J Med,2008,358:2545‐2559 .

13﹒The ADVANCE Col aborative Group﹒Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes﹒N Engl J Med,2008,358:2560‐2572 .

14﹒Duckworth W,Abraira C,Moritz T,et al;VADT Investigators﹒Glucose control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes﹒N Engl J Med,2009,360:129‐139 .

15﹒Hol man RR,Paul SK,Bethel MA,et al﹒10‐year fol ow‐up of intensive glucose control in type 2 diabetes﹒N Engl J Med,2008,359:1577‐1589 .

16﹒Chiasson JL,Josse RG,Gomis R,et al﹒Acarbose treat ment and risk of cardiovascular disease and hypertensionin patients withimpaired glucose tolerance﹒The STOP‐NI DDM trial﹒JA MA,2003,;290:486‐494﹒

17﹒Hanefeld M,Chiasson JL,Koehler C,et al﹒Acarbose slows progression of intima‐media thickness of the carotid arteries in subjects with impaired glucose tolerance﹒Stroke,2004,35:1073‐1078﹒

18﹒DPP research group﹒I mpact of intensive lifestyle and metfor min therapy on cardiovascular disease risk factors in the diabetes prevention pro gram﹒Diabetes Care,2005,28:888‐894 .

19﹒Hanefeld M,Cagatay M,Petrowitsch T,et al﹒Acarbose reduces the risk for myocardial infarction in type 2 diabetic patients:meta‐analysis of sev en long‐ter mstudies﹒Eur Heart J,2004,25:10‐16 .

20﹒UK Prospective Diabetes Study(UKPDS)Group﹒Effect of intensive blood‐glucose control with metfor min on complications in over weight pa tients with type 2 diabetes(UKPDS 34)﹒Lancet,1998,352:854‐865 .

21﹒Berl T,Hunsicker L G,Lewis JB,et al﹒Cardiovascular outcomes in the Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial of patients with type 2 diabetes and overt nephropathy﹒Ann Intern Med,2003,138:542‐549 .

22﹒Estacio RO,Jeffers BW,Gifford N,et al﹒Effect of blood pressure control on diabetic microvascular complications in patients with hypertension and type 2 diabetes﹒Diabetes Care,2000,23(2):54‐64 .

23﹒Gaede P,Lund‐Andersen H,Parving HH,et al﹒Effect of a Multifactorial Intervention on Mortality in Type 2 Diabetes﹒N Engl J Med,2008,358:580‐591 .

24﹒Howard BV,Roman MJ,Devereaux RB,et al﹒Effect of Lower Targets for Blood Pressure and LDL Cholesterol on Atherosclerosis in Diabetes:The SANDS Randomized Trial﹒JA MA,2008,299:1678‐1689 .