去看看

去看看

第九章 浅表淋巴结超声检查

一、检查目的

1.明确是否有浅表淋巴结肿大,并与来源于软组织或其他浅表器官的病变进行区别。

2.判断肿大的浅表淋巴结的位置与分区、数目、大小等信息。

3.鉴别淋巴结病变良恶性,并进一步推测其病变类型(如炎性、结核性、转移性、或淋巴瘤等)。

4.超声引导下介入诊断与治疗。

二、适应证

1.自检、体检或其他影像检查方法发现的任何部位的浅表淋巴结肿大。

2.肿瘤性疾病、感染性疾病、血液系统疾病及免疫系统疾病等需检查是否伴有浅表淋巴结肿大或受累。

3.恶性肿瘤术前判断和术后随访是否有区域或远处淋巴结转移,即N分期。

4.需术中超声再次确认浅表淋巴结转移与否,如协助精细化颈部淋巴结清扫术。

5.任何正在治疗中的浅表淋巴结病变的监控和随访。

6.超声引导下浅表淋巴结组织学活检、细针穿刺细胞学检查及消融治疗。

三、禁忌证

无明显禁忌证。

四、检查前准备

一般不需特殊准备。

五、浅表淋巴结分区

(一)头颈部

美国癌症联合委员会(American Joint Committee on Cancer,AJCC)将头颈部淋巴结自上而下分为七个区域,即AJCC的Level分区(图9-1):

1.Ⅰ区

又分成ⅠA和ⅠB两亚区。前者即颏下淋巴结,位于二腹肌前腹与舌骨之间;后者即颌下淋巴结,位于二腹肌前后腹、茎突舌骨肌、下颌骨体之间。

2.Ⅱ区

即颈内静脉上组(颈深上)淋巴结,位于颈内静脉上1/3段周围,上界为颅底(相当于乳突与下颌骨之间的最高点)、下界为舌骨下缘,前内侧界为茎突舌骨肌(相当于颌下腺后缘),后外侧界为胸锁乳突肌后缘。此区又以副神经穿出斜方肌部位为界(相当于颈内静脉外侧缘),分为前方的ⅡA和后侧的ⅡB两个亚区。

3.Ⅲ区

即颈内静脉中组(颈深中)淋巴结,位于颈内静脉中1/3段周围,上界为舌骨下缘,下界为环状软骨下缘(相当于肩胛舌骨肌跨越颈内静脉之起点),前内侧界为胸骨舌骨肌外侧缘,后外侧界也为胸锁乳突肌后缘。

4.Ⅳ区

即颈内静脉下组(颈深下)淋巴结,位于颈内静脉下1/3段周围,上界为环状软骨下缘(相当于肩胛舌骨肌跨越颈内静脉之起点),下界为锁骨。

图9-1 头颈部淋巴结Level分区

A. AJCC的Ⅰ~Ⅶ区;B. AAO-HNS的补充说明区域

5.Ⅴ区

即颈后三角淋巴结,上界为胸锁乳突肌和斜方肌之交汇角,下界是锁骨,前内侧界为胸锁乳突肌后缘,后外侧界是斜方肌前缘。又以环状软骨下缘水平(相当于肩胛舌骨肌跨越颈内静脉之起点)为界,分为其上的ⅤA和其下的ⅤB,分别代表副神经周围(脊副神经组)和颈横动脉周围的淋巴结,后者即为锁骨上淋巴结。

6.Ⅵ区

即颈前中央区淋巴结,包括喉前、气管前和气管旁淋巴结,上界为舌骨,下界为胸骨上切迹,外侧界为颈总动脉。

7.Ⅶ区

即前上纵隔淋巴结,包括气管前、气管旁和气管食管沟淋巴结,上界为胸骨上切迹,下界为无名动脉。

另一较广泛应用的美国耳鼻喉头颈外科学会(American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery,AAO-HNS)发布的头颈部淋巴结Level分区中,Ⅰ~Ⅵ区基本与AJCC之一致,但未专设Ⅶ区,而是将上纵隔与腮腺旁、腮腺内、耳前、耳后、枕下、颊及咽等淋巴结区域一起列为补充说明内容。咽部淋巴结一般超声难以显示。

(二)腋窝

AJCC乳腺癌区域淋巴结分区(图9-2):

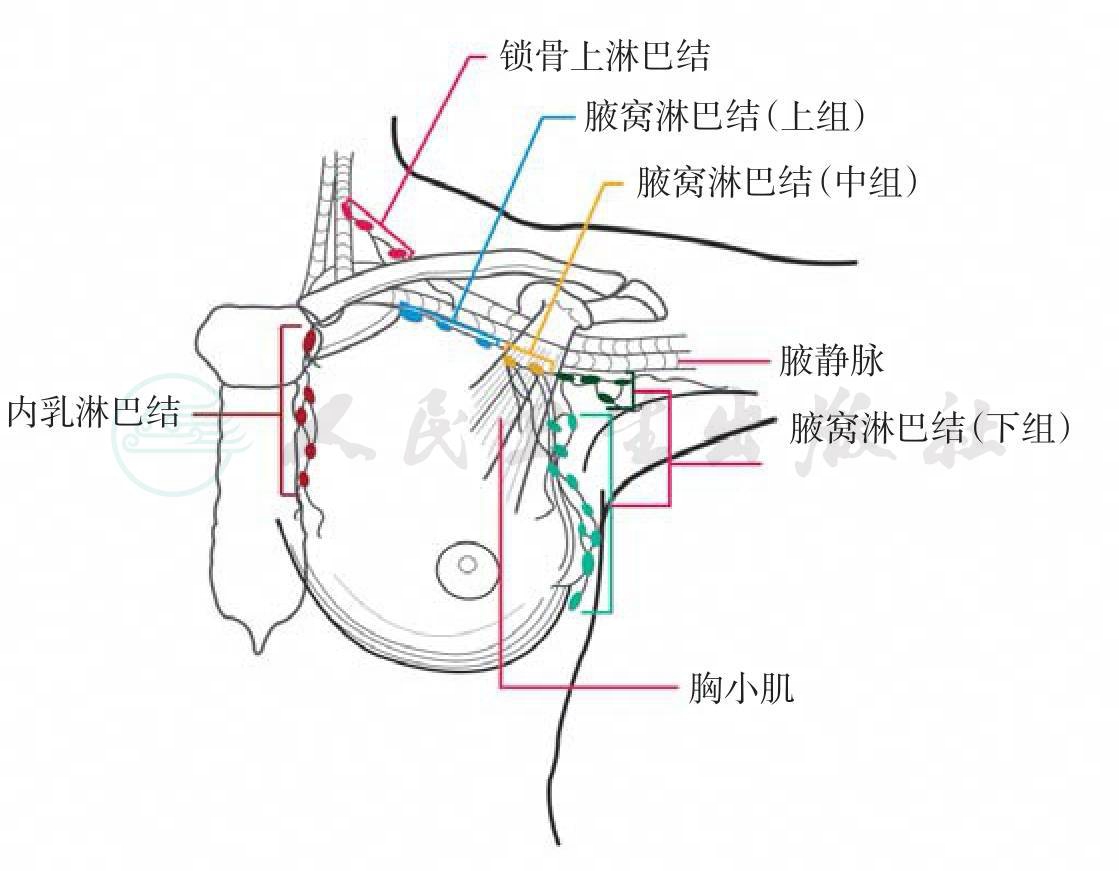

图9-2 乳腺相关区域淋巴结

1.腋窝淋巴结

即胸肌间(Rotter淋巴结)和沿腋静脉及属支分布的淋巴结。可分为三个亚区,Ⅰ区(下组)位于胸小肌外侧缘;Ⅱ区(中组)位于胸小肌内外侧缘之间和胸肌间淋巴结(Rotter淋巴结);Ⅲ区(上组)位于胸小肌内侧缘,因位于锁骨(中外侧段)下方,故也称锁骨下淋巴结。

2.内乳淋巴结

即沿胸骨旁、胸内筋膜分布的淋巴结。

3.锁骨上淋巴结

即位于颈内静脉、肩胛舌骨肌、锁骨及锁骨下静脉围成的三角形区域内的淋巴结,与上述Level分区ⅤB基本一致。

4.乳腺内淋巴结

即位于乳腺内的淋巴结(分期时归属腋窝淋巴结)。

(三)腹股沟

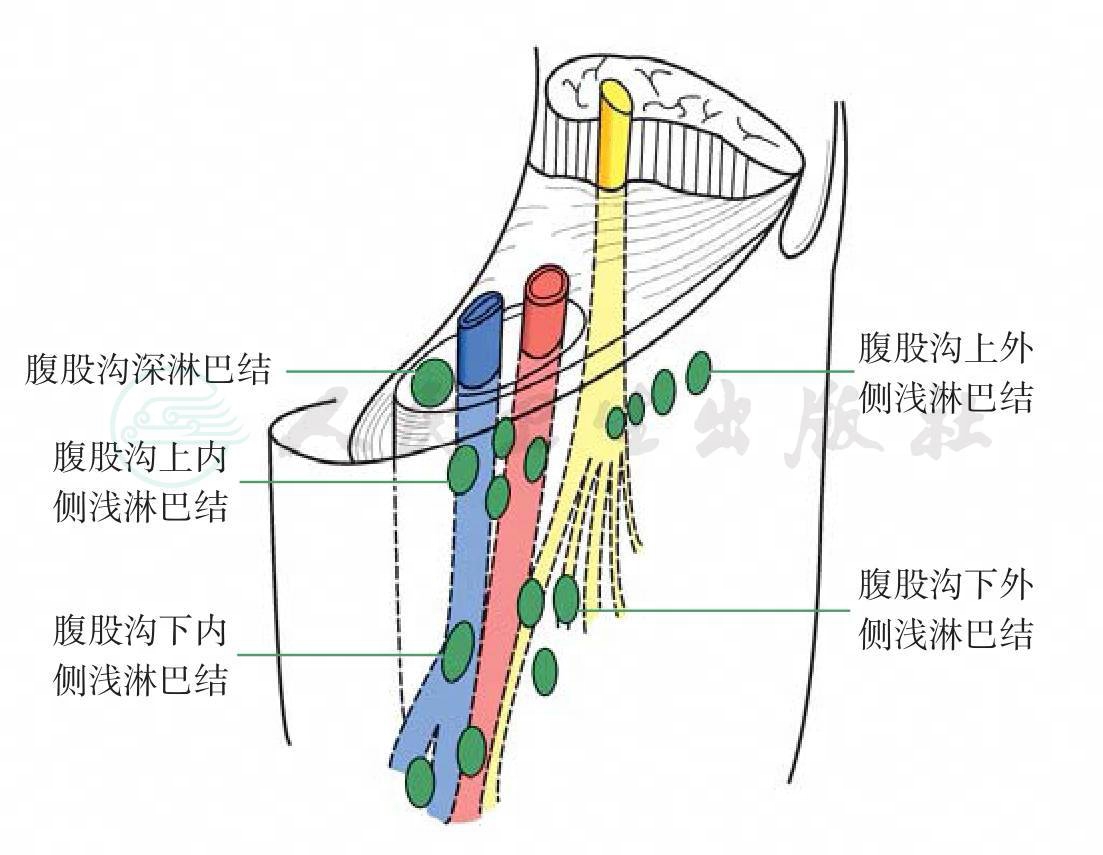

腹股沟区淋巴结可分为浅、深两组(图9-3):

图9-3 腹股沟淋巴结分区(“深、浅-四分法”)

1.浅组

位于皮下浅筋膜内,又可将其分为上、下两群,上群分布于腹股沟韧带下方,收纳会阴部、外生殖器、臀部和腹壁下部的浅淋巴结输出管;下群沿大隐静脉近心端分布,收纳小腿前内侧和大腿的浅淋巴管,其输出管注入腹股沟深淋巴结。另外也可按方位分群,以隐-股静脉瓣处为中心将其分为内上、外上、内下、外下等四群,此法定位简单、便于描述。

2.深组

位于深筋膜下、股静脉内侧,收纳腹股沟浅淋巴结、腘窝淋巴结的输出管以及大腿的深淋巴管,其输出管注入髂外淋巴结。

六、检查技术

(一)仪器探头

宜选用中高档彩色多普勒超声诊断仪,一般选用高频线阵宽频带探头,频带宽度达3~18MHz,中心频率一般>10MHz为佳。

(二)仪器调节

根据不同的深度、选用不同频带宽度的探头;调节时间增益补偿(TGC),谐波和非谐波成像并用;单或双焦点,对应观察目标的水平;针对性应用复合成像和斑点噪声抑制等图像处理技术;适当放大(zoom)图像以察看细节。血流成像采用低血流预设模式,适当调高彩色血流增益以不出现噪声为佳,适度调节速度标尺或量程(scale)和线密度(density)等参数,在测量流速时校正取样角度(≤60°)。也可采用预设的小器官、甲状腺或乳腺等模式。

(三)患者体位

颈部淋巴结检查时,患者取仰卧位。头部后仰充分暴露颈前区,在颈部较短或肥胖时,可在颈部或肩部垫枕,使头部适当后仰。检查一侧颈部淋巴结时,患者头部可稍向对侧偏转,便于充分暴露该侧扫查区域。

腋窝淋巴结检查时,患者取仰卧位或适当的斜卧位,待检侧手臂外展并适度上举,以利充分暴露腋窝。

腹股沟淋巴结检查时,患者取仰卧位,双腿伸直略外展,以利充分暴露腹股沟区域。

(四)扫查方法

1.顺序

颈部可参照Level分区采取自上而下、从左-中线-右的顺序扫查。首先从左腮腺(区)向颈后三角,再从左颌下至上-中-下颈及锁骨上,接着沿正中线从颏下、气管周围、甲状腺周围、达前上纵隔,随后从右颌下向上-中-下颈及锁骨上,并再由右腮腺(区)向颈后三角进行扫查,需要时检查其他头部区域(图9-1)。

腋窝可采用从上臂上端到胸壁、从后缘到前缘,再到锁骨下的顺序检查,与乳腺癌区域淋巴结分区一致(图9-2)。

腹股沟可依照从上到下,从外到内的顺序扫查(图9-3)。

2.切面

检查时纵、横及斜切面相结合,必要时重复1~2次,发现病变时再集中多切面观察。

3.内容

(1)观察肿大淋巴结与周围脏器和组织结构的解剖关系,从而对其部位(分区、分组或分群)作出准确判断。

(2)观察肿大淋巴结数目、大小、长/短径比、形态、边界、皮质回声及均匀度、髓质-门回声及均匀度、皮髓质分界、高回声结构或钙化、内部囊变或坏死液化、周围软组织改变(增厚或水肿)、淋巴结相互融合、压迫或侵犯毗邻器官等特征。

(3)观察淋巴结血流的分布类型:①无血流型;②髓质-门型(或中央型);③周围型;④混合型(髓质-门型+周围型)。必要时对肿大淋巴结行阻力指数(RI)和搏动指数(PI)的测量。

(五)测量界值

在淋巴结本身的最大长轴切面,测量长径(L)与短径(S),并计算出L/S比值,通常良性淋巴结L/S>2为参考值。与甲状腺和乳腺相仿,微钙化的径线通常以≤1mm为参考值。淋巴结的血流阻力也有一定的参考价值,一般良性者以RI<0.8、PI<1.6为参考值,而血流速度差异较大故意义不大。

(六)图像记录

原则上对可疑或病变淋巴结,在其长、短轴切面,特别是最大长轴切面、显示髓质-门结构、微钙化、坏死液化、血流分型及测量等重要信息的切面,均应摄图并存储,推荐摄录、储存动态图像,提倡配备PACS系统。

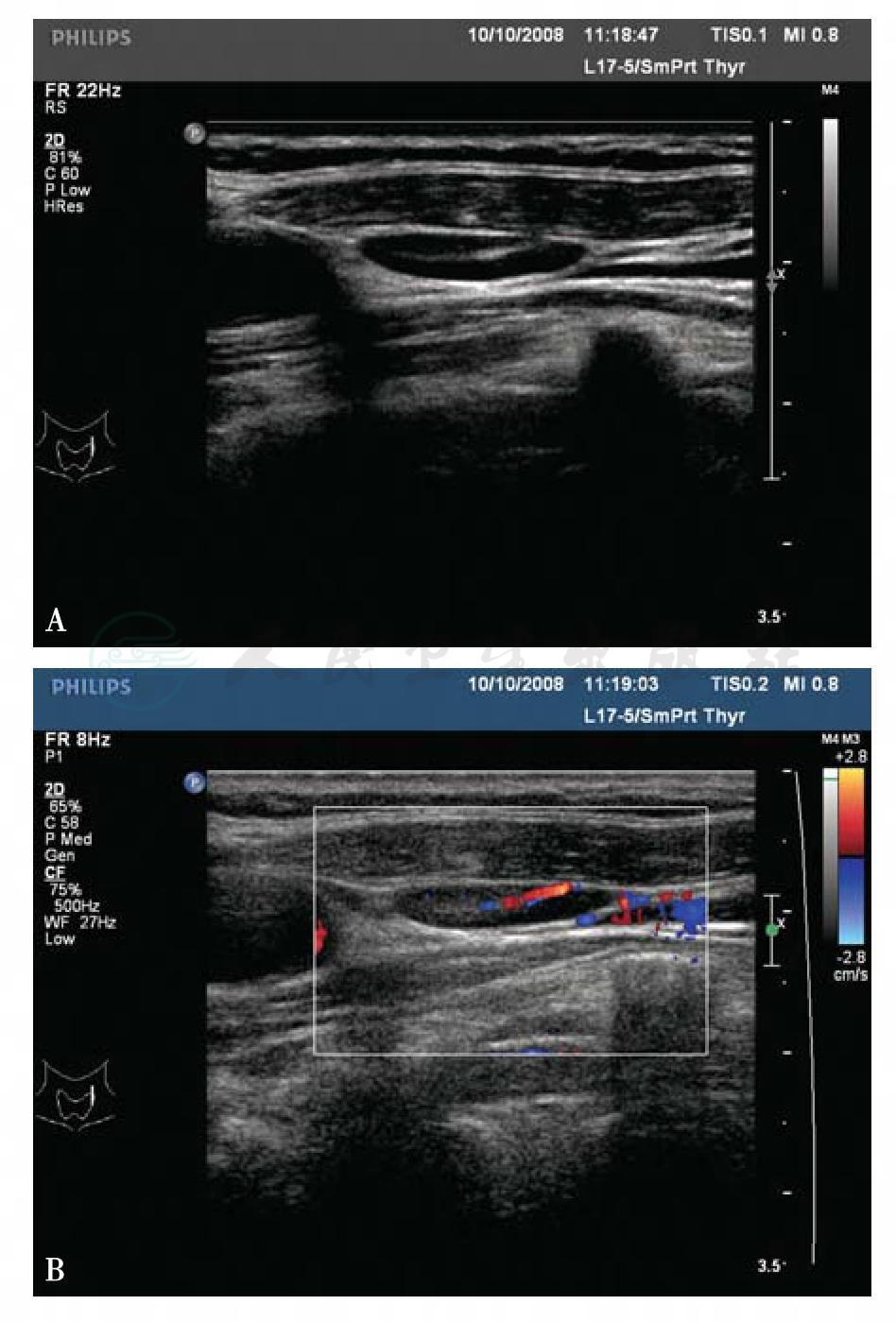

七、正常超声表现

正常淋巴结形态呈长条、梭形、椭圆或类圆形,边界光滑清楚,髓质-门结构呈线样、索条样、带状、片状或团状高回声、并与一侧边缘相连,此处即淋巴结门,围绕髓质-门的皮质呈均匀的低回声,回声强度参照邻近肌肉组织为等回声为准;彩色多普勒显示淋巴结髓质-门区域可见2条左右的血流信号,或无明显血流信号(图9-4)。

图9-4 正常淋巴结(颈部Ⅲ区)

A.灰阶超声;B.彩色多普勒

在不同的解剖部位,正常浅表淋巴结的形态和内部结构有较大差异。一般上颈部淋巴结较大、较饱满(最大径线可达15mm);中颈部者较长,多呈梭形或椭圆形;下颈部、锁骨上及腋窝处者较小且偏圆(短径一般≤5mm);腹股沟者较大、较长且髓质-门往往较皮质明显呈团状。超声显示中上颈部、腮腺、腹股沟淋巴结的概率较多,下颈部及锁骨上者较少,腋窝及滑车、腘窝处者更少。另有学者提出超声所显示的淋巴结均已属异常状态(如反应性增生),而正常淋巴结均微小或扁平,超声影像的分辨率难以显示。

八、淋巴结常见病变的超声表现

(一)淋巴结反应性增生

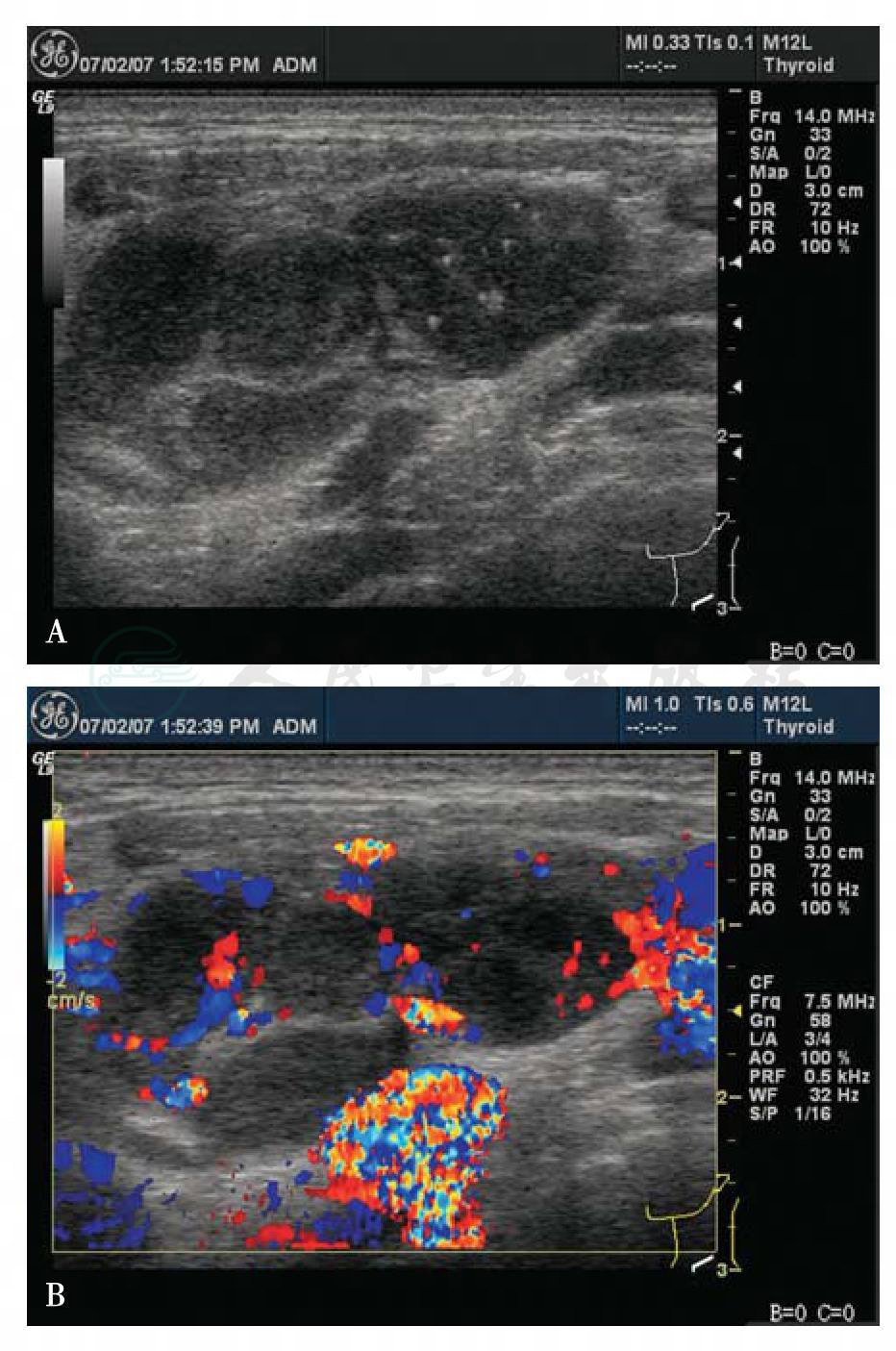

1.灰阶超声

可发生在全身各浅表部位。肿大淋巴结呈单发或多发,多数呈椭圆形或扁圆形,L/S>2,但也可近似圆形,边界清晰,髓质-门结构除腹股沟淋巴结外均相对较窄,皮质均匀性增厚、呈均匀的低回声,皮髓质结构不紊乱(图9-5A)。

2.彩色多普勒超声

显示为髓质-门型血流,血流信号不同程度增多,并向皮质发出诸多细小分支(图9-5B),其特征是形态和走行均较规则。

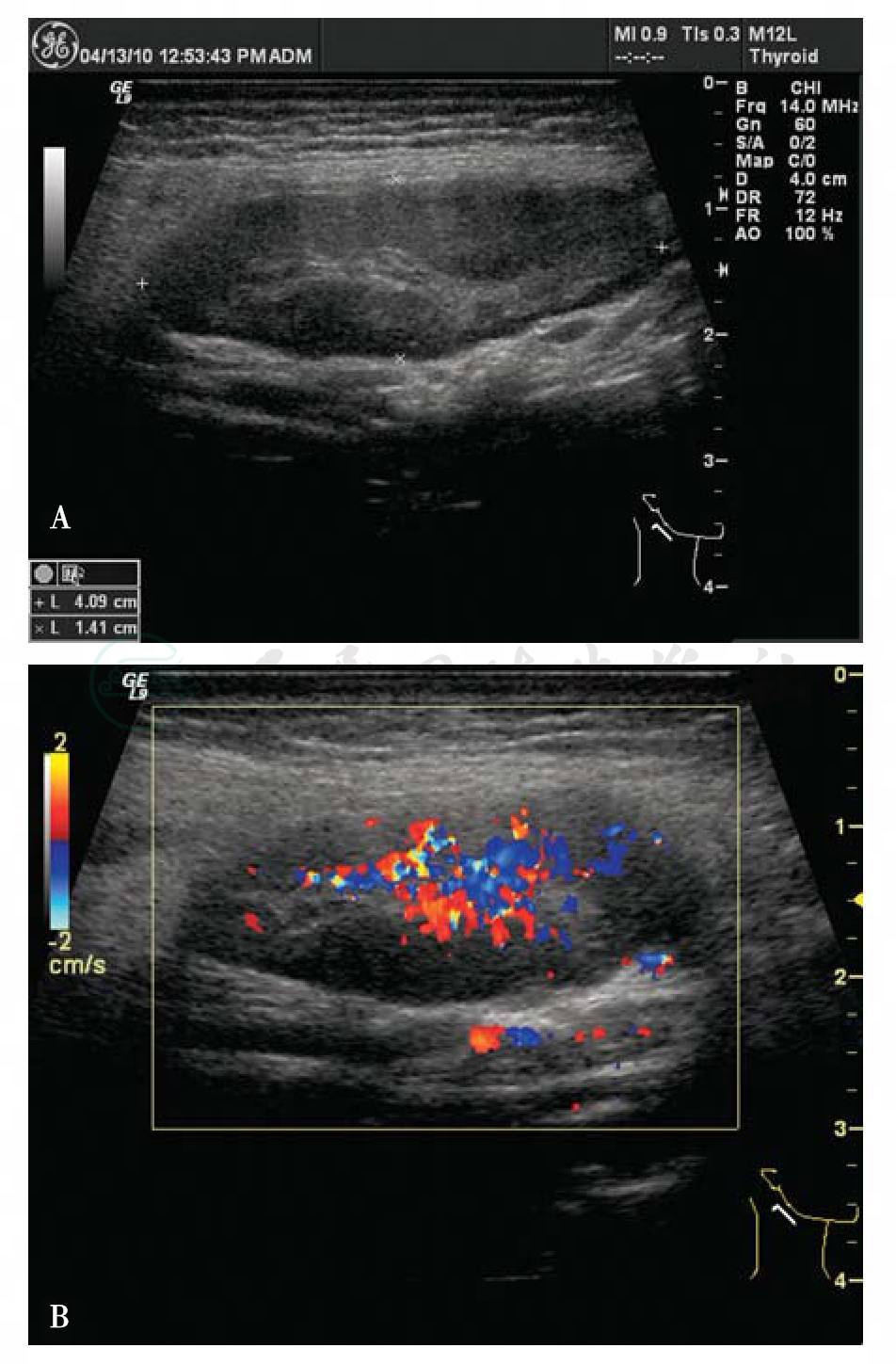

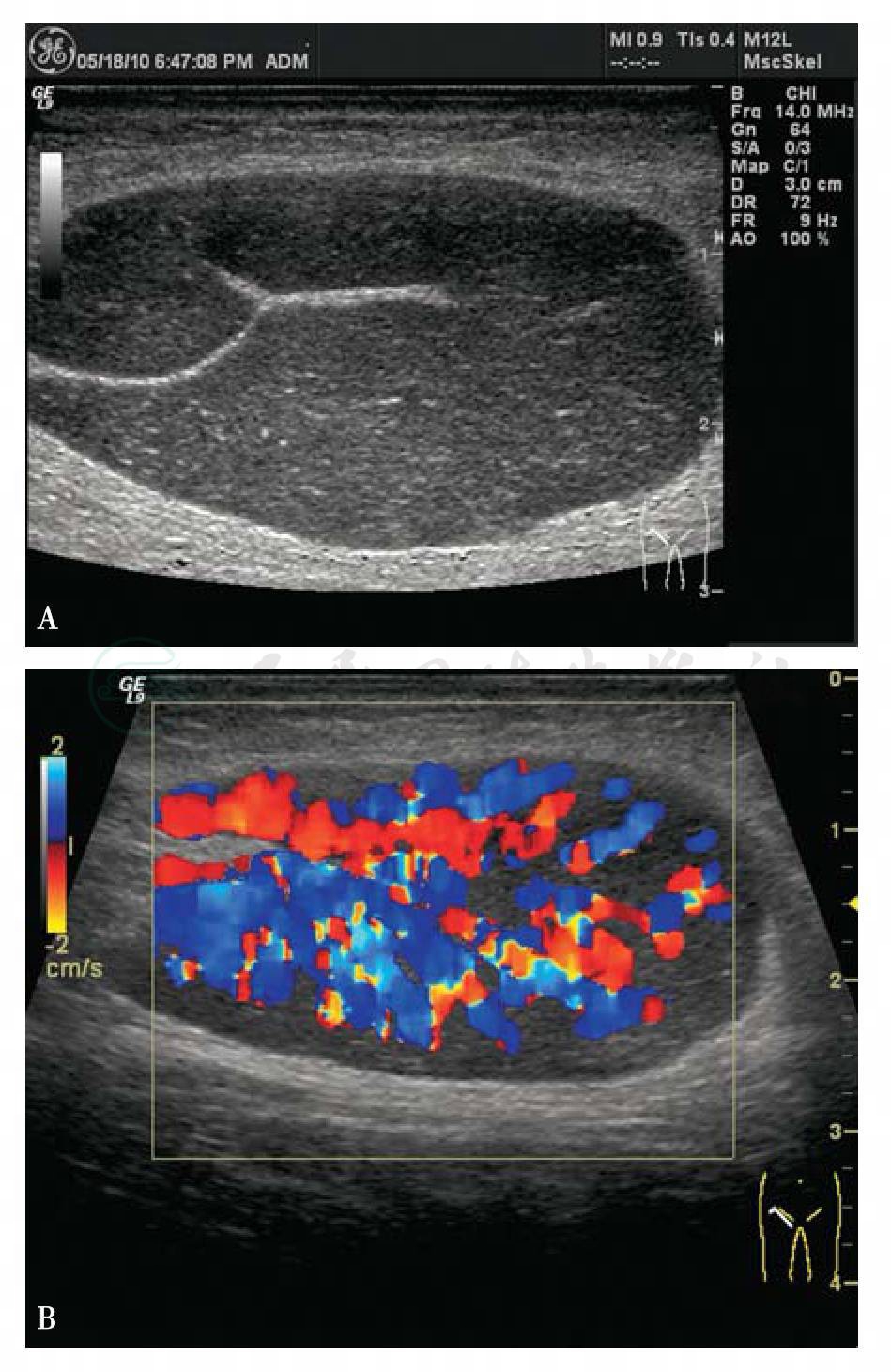

(二)结核性淋巴结炎

1.灰阶超声

颈部为好发部位。肿大淋巴结常常堆积或较集中分布于一侧1~3个分区,外形呈圆形、椭圆形或不规则形,边界较清晰、部分也可模糊甚至结节间融合,L/S差异较大、其中较大的结节往往L/S≤2,高回声的髓质-门结构由于皮质肿胀受压移位、直至皮髓质结构消失使得内部回声弥漫减低,酷似转移性淋巴结,发生干酪样坏死液化时则变不均匀,液化时可见囊变区,探头加压内容物发生移动,少部分结节可见针尖样、点或斑点状甚至弧形高回声,代表钙化灶所致,结节周围软组织肿胀增厚、回声增高(图9-6A)。

2.彩色多普勒超声

血流信号分布呈现多样性,部分较大的结节内部血流稀少或消失、仅周边有环绕的血流呈周边型,较小的结节可见髓质-门型血流信号,时有被挤压征象,阻力通常减低(图9-6B)。

9-5 反应性增生淋巴结(右颈部Ⅱ区)

A.灰阶超声;B.彩色多普勒

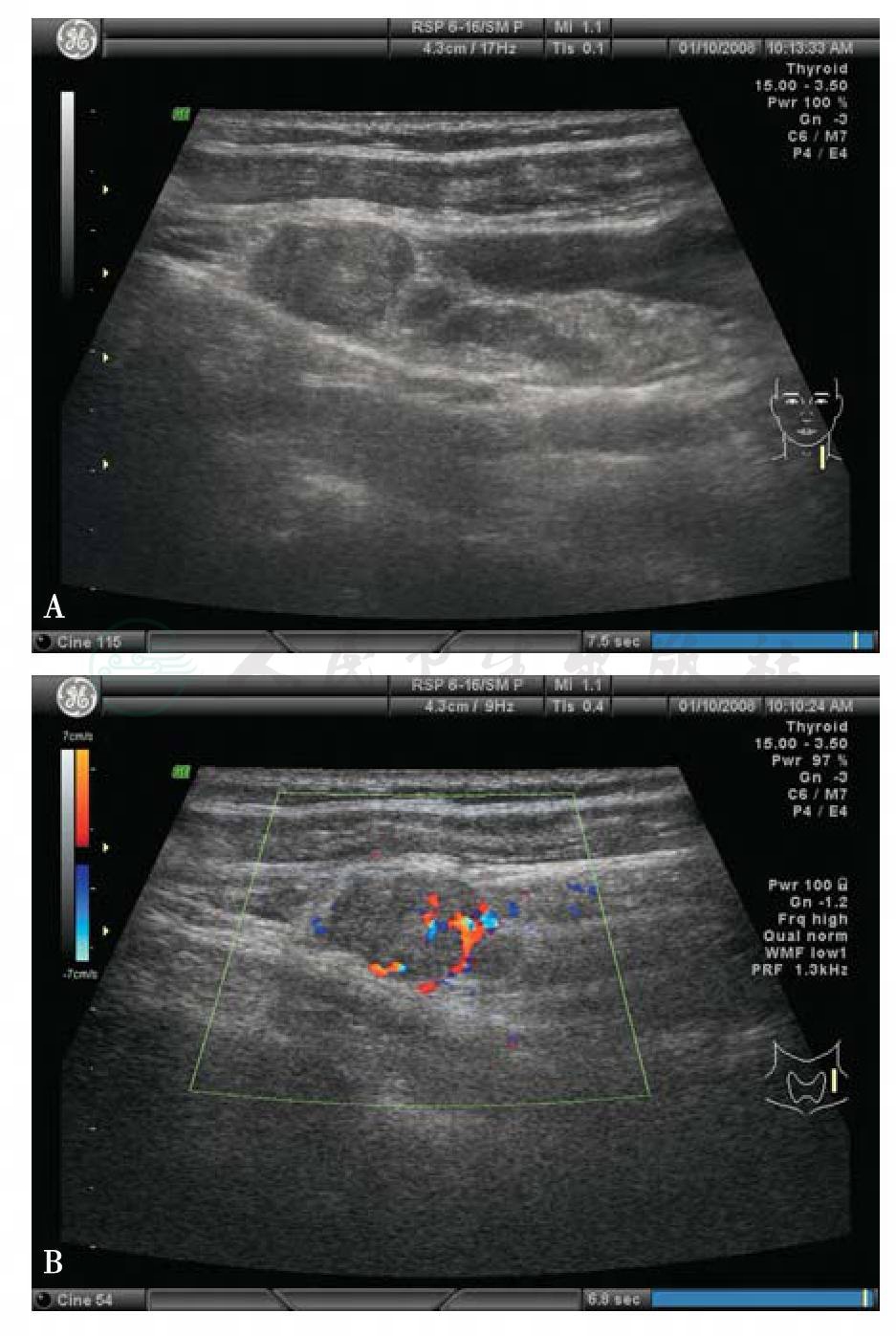

(三)淋巴瘤

1.灰阶超声

可发生在身体任何浅表部位,上颈部和腹股沟区多见。多表现为一侧或一个解剖部位(如一侧腹股沟)多发淋巴结肿大,呈串珠状排列,椭圆形,L/S同样多样、但部分肯定有L/S<2者,边界均较清晰、极少相互融合,高回声髓质-门明显受压变细甚或消失,受累及的髓质与皮质混合,呈现弥漫颗粒样改变,采用较高频率扫查时可见微细结节样或微小网格状改变(图9-7A)。

2.彩色多普勒超声

大都表现为髓质-门型血流,血流粗大,分支增多,内部血管大多走行规则,少数也可呈混合型或周边型血供(图9-7B)。

图9-6 结核性淋巴结炎(右侧锁骨上)

A.灰阶超声;B.彩色多普勒

(四)转移性淋巴结

1.灰阶超声

图9-7 淋巴瘤(右侧腹股沟,弥漫大B细胞淋巴瘤)

A.灰阶超声;B.彩色多普勒

绝大多数出现在原发灶的区域淋巴结范围内。常为多发,但数目较淋巴瘤少,形态呈圆形、类圆形或不规则形,L/S<2,边界清晰、如侵出被膜则呈模糊状,高回声髓质-门变窄、受压偏心甚至完全消失(图9-8A),皮质不规则增厚,内部回声不均匀,可见点状或针尖样高回声,代表微钙化灶,有时此类高回声呈斑点或短条状,可能是微钙化聚集所致,多见于甲状腺乳头状癌或髓样癌所致的转移灶,也可见大小不等之囊变区,多见于鳞状细胞癌或肉瘤所致的转移灶,也可见于甲状腺乳头状癌。

图9-8 转移性淋巴结(右颈部Ⅲ区)

A.灰阶超声;B.彩色多普勒

2.彩色多普勒超声

显示周边型或混合型血流的特点(图9-8B),阻力升高。

九、诊断要点

1.确定病变淋巴结的部位(分区),单发或多发,单侧或双侧,全身或局部分布。

2.根据淋巴结超声征象指标,鉴别良恶性,并进行分类诊断。

3.拟诊转移性淋巴结时,需要进一步检查可能有原发灶的脏器。

4.拟诊恶性或性质待定的结节,应建议行超声引导下穿刺活检。

5.结合症状体征和实验室诊断,确认是否合并其他疾病,如肿瘤、免疫性疾病、血液系统疾病、肺结核等。

十、诊断报告

(一)超声报告图像部分

需随报告提供最有意义或最典型的图像1~4幅,图像应清晰可辨,体表图标明确。

(二)超声报告文字部分

由基本信息、超声描述部分、超声诊断和落款组成。

1.基本信息

包括受检者的姓名、性别、年龄、申请科室、临床诊断、检查部位、超声号或其他可检索的登记号、超声仪器型号等。

2.描述部分

应全面、客观,词句精炼,既要针对临床医师的专业性、又要强调病患的可读性。按照本章“六、检查技术”中的“扫查方法”相关内容,有重点地描述病变淋巴结。

3.超声诊断

超声诊断是对所予图像和文字描述的总结与判断,通常包括如下:

(1)淋巴结有无肿大或病变。

(2)淋巴结的良恶性和疾病分类诊断。

(3)结合临床资料给出的判断。

(4)建议进一步的诊断检查、治疗方式和随访计划。

4.落款

落款包括超声检查医师和上级审核医师的亲笔签名和检查时间。

1.Compton CC,Fritz AG. American Joint Committee on Cancer. Introduction to head and neck sites∥Greene FL. AJCC cancer staging atlas. 2nd ed. New York:Springer,2012.

2.Robbins KT,Clayman G,Levine PA,et al. Neck dissection classification update:Revisions proposed by the American Head and Neck Society and the American Academyof Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg,2002,128:751-758.

3.Robbins KT,Shaha AR,Jesus E,et al. Consensus statement on the classification and terminology of neck dissection. Arch Otolaryngol Head Neck Surg,2008,134:536-538.

4.Gregoire V,Ang K,Budach W,et al. Delineation of the neck node levels for head and neck tumors:A 2013 update. DAHANCA,EORTC,HKNPCSG,NCIC CTG,NCRI,RTOG,TROG consensus guidelines.RadiotherOncol,2014,110:172-181.

5.Ahuja AT,Ying M,Ho SS,et al. Distribution of intranodal vessels in differentiating benign from metastatic neck nodes. Clin Radiol,2001,56:197-201.

6.Tschammler A,Heuser B,Ott G,et al. Pathological angioarchitecture in lymphnodes:underlying histopathologic findings. Ultrasound in Med.&Biol,2000,26:1089-1097.

7.DeCarvalho JP,Patrício BF,Medeiros J,et al. Anatomic aspects of inguinal lymph nodes applied to lymphadenectomy in penile cancer. AdvUrol,2011,2011(1):952532.

8.Ahuja AT,Ying M. Sonographic evaluation of cervical lymph nodes. AJR Am J Roentgenol,2005,184:1691-1699.

9.Ahuja A,Ying M. Ultrasound of malignant cervical lymph nodes. Cancer Imaging,2008,8:48-56.

10.Ying M,Ahuja A. Ultrasound of neck lymph nodes:How to do it and how do they look? Radiography,2006,12:105-117.