去看看

去看看

血脂异常包括高胆固醇血症、高甘油三酯血症、低高密度脂蛋白血症和混合型高脂血症4种类型,其中以低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)增高为主要表现的高胆固醇血症是动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD,包括冠心病、缺血性卒中以及外周动脉疾病)最重要的危险因素。近30余年来,我国居民中血脂异常的流行趋势日趋严重,对ASCVD的防治形成严峻挑战。为进一步做好血脂异常防治工作,中华医学会心血管病学分会联合中华医学会糖尿病学分会等学术机构组织专家,于2007年制定并颁布了《中国成人血脂异常防治指南》[1]。该指南颁布以来,对于我国血脂异常的规范化防治发挥了积极促进作用。近年来,随着一系列新研究结果的陆续发表,为血脂异常管理策略提供了很多新信息。新近,美国心脏病学学会(ACC)与美国心脏协会(AHA)于2013年底发表了成人降胆固醇治疗指南[2]。虽然该指南针对美国患者而制定,但仍可能对我国现行的降脂治疗理念和医疗实践产生一定影响。如何评价该指南,如何在我国积极合理的开展血脂异常和ASCVD的防治工作,是一个亟待解决的问题。在我国血脂异常防治指南的修定工作完成之前,为规范我国的血脂异常临床防治实践,藉此中国国家胆固醇教育计划(CCEP)开展10周年之际,CCEP委员会组织专家制定这一专家建议,旨在针对当前血脂异常防治方面的一些关键问题进行阐述,为我国临床医生提供科学合理的指导建议。

一、ASCVD一级预防中血脂异常的干预

ASCVD一级预防的目标人群是尚无冠心病、缺血性卒中和外周血管疾病病史的人群。

(一)一级预防中需要干预的血脂异常类型

临床常规检验提供的血脂参数包括总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、LDL-C、极低密度脂蛋白胆固醇(VLDL-C)与甘油三酯(TG)。流行病学与观察性研究发现,LDL-C水平与ASCVD的发病风险密切相关。随着LDL-C水平增高,ASCVD的发病率与致死致残率也增高。近年先后结束的大量研究证实,低密度脂蛋白(LDL)是致动脉粥样硬化病变的基本因素。基础研究发现,LDL通过血管内皮进入血管壁内,在内皮下滞留的LDL被修饰成氧化型LDL,后者被巨噬细胞吞噬后形成泡沫细胞。泡沫细胞不断增多融合,构成动脉粥样硬化斑块的脂质核心。鉴于LDL在ASCVD发生的病理生理机制中的核心作用,并且大量随机化临床研究也证实降低LDL-C可显著减少ASCVD事件风险,因此在降脂治疗中,应将LDL-C作为主要干预靶点。同时,近年来日渐增多的证据显示,极低密度脂蛋白(VLDL)与ASCVD的发病风险也密切相关,因而VLDL-C应成为降胆固醇治疗的另一个可能目标。LDL-C与VLDL-C统称为非HDL-C,二者包括所有致动脉粥样硬化性脂蛋白中的胆固醇,因此非HDL-C可作为LDL-C的替代指标。临床上,非HDL-C数值由TC减去HDL-C而获得。

流行病学研究发现,HDL-C与TG水平与ASCVD的发病存在相关性,HDL-C水平降低和(或)TG水平增高的人群中,ASCVD发病风险也增高。然而,近年来所完成的多项以升高HDL-C和(或)降低TG为治疗目标的药物试验未能降低主要心血管终点事件发生率。目前仍建议以LDL-C为干预血脂异常的主要靶点。在保证LDL-C(或非HDL-C)达标的前提下,力争将HDL-C和TG控制于理想范围(HDL-C≥1.04mmol/L,TG<1.7mmol/L)。生活方式治疗是升高HDL-C和(或)降低TG的首要措施。若TG严重升高(≥5.6mmol/L)(TG单位换算:1mmol/L=1mg/dl ×0.0113)时,为降低急性胰腺炎风险,可首选贝特类或烟酸类药物治疗。因为缺乏临床终点获益证据,目前不建议应用他汀之外药物升高HDL-C。

(二)降胆固醇的治疗措施

无论患者心血管危险水平如何,均应进行生活方式治疗指导。部分患者在生活方式干预的基础上仍需降胆固醇药物治疗。

1.生活方式干预方案

生活方式治疗应包括以下内容:

(1)控制饮食中胆固醇的摄入。饮食中胆固醇摄入量<200mg/d,饱和脂肪酸摄入量不超过总热量的10%,反式脂肪酸不超过总热量的1%。增加蔬菜、水果、粗纤维食物、富含n-3脂肪酸的鱼类的摄入。食盐摄入量控制在<6g/d。限制饮酒(酒精摄入量男性<25g/d,女性<15g/d)。

(2)增加体力运动。每日坚持30~60min的中等强度有氧运动,每周至少5d。需要减重者还应继续增加每周运动时间。

(3)维持理想体质量。通过控制饮食总热量摄入以及增加运动量,将体质指数维持在<25kg/m2。超重或肥胖者减重的初步目标为体质量较基线降低10%。

(4)控制其他危险因素。对于吸烟的患者,戒烟有助于降低ASCVD危险水平。

一些轻度或低危的血脂异常患者,经有效生活方式干预可将其血脂参数控制在理想范围。即便需用药物治疗者,积极有效的生活方式治疗也有助于减少用药剂量。同时,强化生活方式干预不仅有助于降低胆固醇水平,还可对血压、血糖以及整体心血管健康状况产生有益的影响,有效降低ASCVD的发病风险。生活方式治疗应作为血脂异常管理以及预防ASCVD的核心策略。

2.药物治疗

目前我国临床常用的调脂药物主要包括他汀类、贝特类、烟酸类以及胆固醇吸收抑制剂等。在上述各类药物中,他汀类药物具有最充分的随机化临床研究(RCT)证据,是被RCT证实可显著改善患者预后的调脂药物。我国研发的以洛伐他汀为主要活性成分的血脂康的临床应用亦很广泛。自1994年斯堪的纳维亚辛伐他汀存活试验(4S研究)结果发表20年以来[3],陆续完成的一系列他汀干预试验有力证实了此类药物的疗效。这些研究显示,对于伴或不伴胆固醇升高的心血管高危人群,他汀类药物可有效降低ASCVD的发生率和总死亡率,因而被视为防治心血管疾病的核心药物。心肾保护研究(SHARP研究)表明,对于慢性肾病患者,联合应用辛伐他汀与依折麦布可显著降低不良心血管事件的发生率[4]。贝特类与烟酸类药物一直广泛应用于临床。这两类药物不仅能够显著降低TG、升高HDL-C水平,还可中等程度降低LDL-C水平。然而近年来先后结束的数项随机化临床研究发现,贝特类与烟酸类药物虽可降低TG并升高HDL-C,却未能显著减少受试者主要心血管终点事件与全因死亡率。因此,不推荐首选这两类药物用于血脂异常药物干预,除非患者TG严重升高或患者不能耐受他汀类药物治疗。当患者经过强化生活方式治疗以及他汀类药物充分治疗后TG仍不达标时,可考虑在他汀类药物治疗基础上加用非诺贝特或烟酸缓释剂。

临床上应根据患者具体情况确定个体化的他汀类药物用药剂量,在追求LDL-C和(或)非HDL-C达标的前提下,需考虑安全性、耐受性和治疗费用。与白种人比较,我国人群平均胆固醇水平较低。中国国家糖尿病和代谢紊乱研究表明,我国居民平均TC水平为4.72mmol/L,明显低于欧美国家居民。我国大多数患者经过中等强度(可使LDL-C平均降低30%~50%)甚至低强度(可使LDL-C平均降低<30%)的他汀类药物治疗即可使LDL-C达标。此外,我国人群对于高强度他汀类药物治疗的耐受性较白种人差,治疗费用显著高于欧美国家,因此2013年ACC/AHA降胆固醇治疗新指南积极推荐的高强度他汀治疗策略不适用于我国。在保证LDL-C和(或)非HDL-C达标的前提下,使用合理剂量的他汀类药物有助于以更合理的经济学代价获取最佳疗效/安全性平衡。

临床上,少数患者可能不能耐受常规剂量的他汀类药物治疗,此时可考虑以下措施:①更换另一种药代动力学特征不同的他汀类药物;②减少他汀类药物剂量或改为隔日一次用药;③换用其他种类药物(如依折麦布)替代;④单独或联合使用贝特类或烟酸缓释剂;⑤进一步强化生活方式治疗;⑥若患者需使用但不能耐受大剂量他汀类药物治疗,可用中小剂量他汀类药物联合依折麦布。

(三)降胆固醇治疗目标值

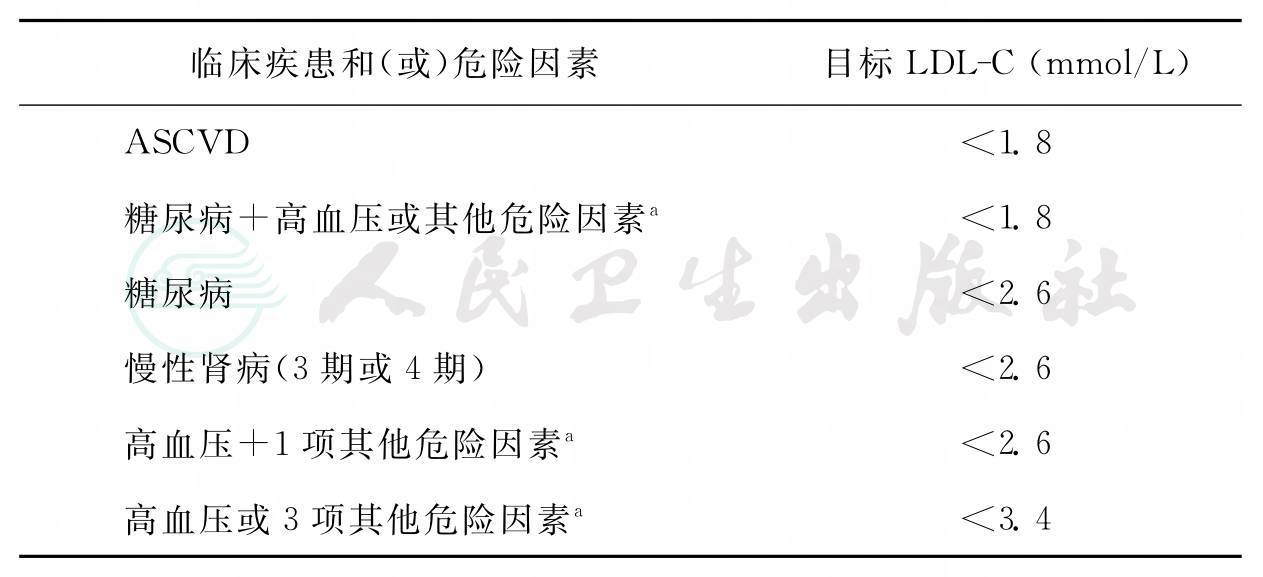

新近颁布的2013年ACC/AHA降胆固醇治疗指南放弃了降胆固醇治疗目标值,而是根据患者心血管危险水平建议应用不同剂量与强度的他汀类药物治疗[2]。然而,治疗目标值的设定是基于流行病学、遗传学和RCT结果综合分析所得出,设定降胆固醇治疗目标值并以此为导向进行药物治疗是广大临床医生所熟悉的广泛应用,且行之有效的治疗模式,而且并无证据表明取消降胆固醇治疗目标值具有优势。基于现有流行病学和临床研究,根据患者整体心血管风险水平确定适宜的降胆固醇目标值是实用且合理的。明确治疗目标值,有助于临床医生根据患者基线胆固醇水平选择适宜的药物种类与剂量,保证治疗有效性的同时最大程度降低治疗相关的不良反应风险与治疗费用。现行的中国成人血脂异常防治指南根据有无危险因素与ASCVD对血脂异常患者进行危险分层。对于无ASCVD的心血管低危、中危、高危患者,我国指南所推荐的LDL-C目标值分别为<4.1mmol/L、3.4mmol/L和2.6mmol/L(与之相应的非HDL-C目标值为LDL-C目标值+0.8mmol/L)(胆固醇单位换算:1mmol/L=1mg/dl×0.0259),超过此值即应启动生活方式干预和(或)药物治疗。上述建议是综合考虑我国居民中血脂异常的流行病学特征与现有临床研究证据后所做出的,仍应作为我国当前血脂管理的基本准则。基于“胆固醇理论”以及近年来陆续发表的多项新研究结果,在一定范围内继续降低LDL-C或非HDL-C水平可能有助于进一步降低患者心血管风险,在充分权衡药物治疗的获益/风险比以及卫生经济学平衡状态后,可考虑更严格的控制胆固醇(表1)。若LDL-C≥4.9mmol/L且无其他危险因素,建议将LDL-C降低≥50%作为其目标值。

表1 ASCVD一级预防与二级预防降胆固醇治疗的目标值

注:ASCVD:动脉粥样硬化性心血管疾病,LDL-C:低密度脂蛋白胆固醇;a其他危险因素包括:年龄(男≥45岁,女≥55岁),吸烟,高密度脂蛋白胆固醇<1.04mmol/L,体质指数≥28kg/m2,早发缺血性心血管病家族史

二、ASCVD二级预防中血脂异常的干预

二级预防的目标人群是已经患有ASCVD的患者。大量临床研究证据表明,合理应用他汀类药物治疗可显著改善ASCVD的临床预后,故他汀类药物适用于所有无禁忌证的ASCVD患者,应指导患者坚持长期药物治疗。由于临床获益证据不足,其他种类的调脂药物(如贝特类、烟酸类、胆固醇吸收抑制剂等)不作为首选药物治疗,除非患者存在前文所述的特殊情况。

按照我国现行的成人血脂异常防治指南,所有确诊冠心病或其等危症(其他ASCVD或糖尿病)患者在血脂异常危险分层中均属于高危人群,建议将其LDL-C控制在<2.6mmol/L。急性冠状动脉综合征或ASCVD合并糖尿病的患者发生不良心血管事件的风险进一步增高,被视为极高危人群,我国指南建议将其LDL-C控制于<2.1mmol/L。近年发表的多项临床研究结果显示,对于高危或极高危的ASCVD患者,进一步降低LDL-C水平可能更多获益。2010年发表的降胆固醇治疗协作组(CTT)荟萃分析显示,与LDL-C≥2.0mmol/L的患者相比,基线LDL-C低于此水平的患者应用他汀类药物治疗仍可获益[5]。基于上述研究结论,在我国成人血脂异常防治指南的基本框架内,在充分评估患者获益/风险比以及药品价格的因素前提下,专家组建议应用他汀类药物将ASCVD患者的LDL-C控制于<1.8mmol/L(非HDL-C<2.6mmol/L)。若经他汀类药物治疗后患者LDL-C不能达到此目标值,可将基线LDL-C水平降低50%作为替代目标。对于我国指南中所界定的极高危患者(即急性冠状动脉综合征或ASCVD合并糖尿病)以及冠状动脉介入治疗围术期患者,均应与其他类型冠心病患者一样对待,采取相同的强化降脂策略。若患者不能耐受中等强度他汀类药物治疗,可以采取前文所述的替代方法。经过常规剂量他汀类药物治疗后LDL-C仍不达标,可在密切监视下增加他汀类药物剂量,或考虑联合应用降脂药物。不同种类与剂量他汀类药物的降胆固醇幅度参考附件1[6]和附件2[7]。

流行病学研究与现有临床试验显示,由于遗传学背景的差异,我国人群对于大剂量、高强度他汀类药物治疗的耐受性和安全性较差,发生肝毒性、肌肉毒性的风险明显高于欧美国家患者,并且中等强度他汀类药物治疗可使大多数患者LDL-C达标,因此不推荐我国患者常规选择大剂量高强度他汀类药物治疗。在PROVE IT研究中,比较标准强度他汀类药物治疗(普伐他汀40mg/d)与强化他汀治疗(阿托伐他汀80mg/d)对于急性冠状动脉综合征患者治疗效果时发现,强化他汀治疗的优势仅存在于基线LDL-C水平≥3.2mmol/L(125mg/dl)的患者亚组;而基线LDL-C<3.2mmol/L的患者,大剂量阿托伐他汀治疗对于患者预后的改善作用并不优于标准他汀治疗[8]。HPS2-THRIVE研究则显示,应用常规剂量他汀(辛伐他汀40mg/d)可使我国多数受试者(74%)LDL-C达标;而同样剂量的他汀类药物治疗时,我国患者不良事件发生率较白种人增高10倍[9]。这些证据提示,我国多数患者不宜接受大剂量他汀强化治疗。2013年ACC/AHA降胆固醇治疗指南建议所有确诊ASCVD的患者应用高强度他汀治疗,并且放弃胆固醇治疗目标,这一做法缺乏充分依据,更不适用于我国的医疗实践。

ASCVD的二级预防中,若患者伴有高TG血症(TG≥2.3mmol/L),经过适当强度(一般为中等强度)的他汀类药物治疗后非HDL-C仍不达标者,可在他汀类药物治疗基础上加用非诺贝特或缓释烟酸。

前文已述,他汀类药物治疗是血脂异常防治以及ASCVD一级预防与二级预防的基石。对于具备他汀类药物治疗适应证的患者应及时启动治疗,并根据具体情况确定适宜的治疗强度。只要合理用药,他汀类药物具有良好的安全性和耐受性,其肌肉与肝脏不良反应以及对血糖的不良影响发生率很低,长期治疗的获益远大于不良反应风险。LDL-C达标后,需要长期维持治疗并使LDL-C维持于目标值以下。

对于ASCVD的二级预防,尽管他汀等药物治疗至关重要,仍需充分强调生活方式治疗的重要性。不进行充分的生活方式治疗(特别是控制饮食、增加运动、维持理想体质量、戒烟限酒),任何药物治疗措施均难以达到理想效果。因此在充分合理的药物治疗同时,必须为患者做出有针对性的生活方式治疗方案。

目前我国ASCVD的防治处于关键时期。对于ASCVD患者及其高危人群,应采取非药物治疗与药物治疗并重的策略,综合防控血脂异常、高血压、高血糖、吸烟、缺乏运动、超重和(或)肥胖等危险因素,合理应用抗血小板药物。只有这样,才能最大程度的减少ASCVD的发生和致死或致残的风险。任何治疗策略的确定均需结合我国人群的ASCVD平均风险水平、遗传学背景与疾病的流行病学特征,不能盲目照搬欧美国家的指南建议。我们应利用有限的医疗资源,为患者提供最为经济、有效且安全的治疗措施。在血脂异常管理方面同样如此。我国整体人群的ASCVD风险水平和平均胆固醇水平低于欧美国家居民,且我国患者对于大剂量他汀类药物治疗的耐受性较差,因此中等强度他汀类药物治疗适合于我国多数血脂异常患者的一级预防和二级预防。2013年ACC/AHA降胆固醇治疗新指南中所提倡的多数患者应用大剂量、高强度他汀类药物治疗的策略不适用于我国ASCVD的防治。

[1]中国成人血脂异常防治指南制定联合委员会.中国成人血脂异常防治指南[J].中华心血管病杂志,2007,35:390-410.

[2]Stone NJ,Robinson J,Lichtenstein AH,et al.2013ACC/AHA Guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults:a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association task force on practice guidelines[J].J Am Coll Cardiol,2014,63(25Pt B):2889-2934.

[3]Scandinavian simvastatin survival study group.Randomised trial of lowering in 4444patients with coronary heart disease:the Scandinavian simvastatin survival study(4S)[J].Lancet,1994,344:1383-1389.

[4]Sharp collaborative group.Study of heart and renal protection (SHARP):randomized trial to assess the effects of lowering lowdensity lipoprotein cholesterol among 9438patients with chronic kidney disease [J].Am Heart J,2010,160:785-794.e10.

[5]Baigent C,Blackwell L,Emberson J,et al.Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol:a meta-analysis of data from 170000 participants in 26randomised trials[J].Lancet,2010,376:1670-1681.

[6]FDA Drug Safety Communication:New restrictions,contraindications,and dose limitations for Zocor(simvastain)to reduce the risk of muscle injury[EB/OL].(2011-060-08)[2014-03-27].http:∥www.fda.gov/ Drugs/DrugSafety/ucm256581.htm

[7]The National Lipid Association recommendations for patientcentered treatment of dyslipidemia[EB/OL].(2014-05-20)[2014-05-21].https:∥www.lipid.org/nla/recommendations-patient-centered-management-dyslipidemia.

[8]Cannon CP,Braunwald E,McCabe CH,et al.Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes[J].N Engl J Med,2004,350:1495-1504.

[9]HPS2-THRIVE Collaborative Group.HPS2-THRIVE randomized placebo-controlled trial in 25 673high-risk patients of ER niacin/laropiprant:trial design,pre-specified muscle and liver outcomes,and reasons for stopping study treatment[J].Eur Heart J,2013,34:1279-1291.