去看看

去看看

无创正压通气(non-invasive positive pressure ventilation,NPPV),是近20年来机械通气的重要进展之一,成为机械通气的重要扩张和不可缺少的补充。无创与有创通气的配合应用成为了机械通气的新纪元。为指导和规范NPPV的临床应用,2001年以后,美国、英国及加拿大等国家先后制定了《临床应用指南》或《专家共识》[1-5]。中华医学会呼吸病学分会也于2009年发表了《无创正压通气临床应用专家共识》[6]。如何理解和落实这一《专家共识》,推动我国NPPV临床应用水平的提高,是重要的临床问题。

一、关于指南修订过程中的依据和临床采用时的思考

与其他《指南》修订相似,已经发表的文献是最重要的依据,部分依据专家组会议讨论的观点。通常《指南》的撰写是偏向保守的,主要纳入依据充分和比较成熟的观点。未有明确的依据前通常不纳入《指南》,以便避免误导读者或过度应用。然而,未得到研究的依据不等于一定不能应用或无效。随着研究的深入,新的依据出现,《指南》也会被动态更新。此外,《指南》是面向多数的使用者,不是面对专家级别的使用者。因此,《指南》的采用需要结合自己的情况和工作的环境[7],灵活应用而不是生搬硬套。

二、关于NPPV应用指征方面

NPPV是呼吸支持治疗,不是基础疾病的治疗方法。因此,治疗的成败是多因素的,除了NPPV的本身的特点外,基础疾病及其发展趋势、感染的严重程度、呼吸衰竭的严重程度、对治疗的反应、患者的总体健康状况(是否存在多器官功能损害等)、自我保护能力(尤其是神志和痰液清除能力)等都与NPPV治疗效果相关。此外,NPPV的应用经验、连接器的选择、通气模式、参数设置、监护条件和人力配置等都是重要的因素。在我国患者或家属的意愿和经济承受能力也是影响治疗选择的重要因素。正如气管插管的指征经历了几十年仍然难以形成统一的标准一样,目前NPPV的应用指征尚无统一标准。然而,《指南》又必须给出应用指征的建议。在2009年我国的《专家共识》中,分别从总体应用指征、NPPV在不同疾病中的应用和在临床实践中动态决策NPPV的使用3个层面来论述NPPV的应用指征,而不是用几个简单的生理学指标来阐述应用指征。这种应用指征的提出是综合考虑NPPV的临床地位,更加贴近临床实践。相比国外的《指南》,多数是单纯针对急性呼吸衰竭或家庭应用或甚至针对院前急救应用。

(一)关于总体应用指征

《专家共识》建议从不同的“临床干预切入点”掌握NPPV的总体应用指征(图27-1)[6],主要是考虑概况阐述NPPV的临床干预切入点与有创通气之间的关系。当然,不同的临床切入点,其应用指征有显著的区别。比如,用于慢性呼吸衰竭康复治疗的指征与急性呼吸衰竭的指征之间有很大的区别,其治疗的目的也不同。所以,针对不同的情况来考虑应用指征才能对临床实践有更多的指导价值。由于NPPV“简单、易用和无创”的特点,所以应该考虑“早期、辅助和长期”应用,特别适合于呼吸衰竭的早期治疗,其次是辅助有创呼吸机的撤离。在其他的情况下,例如慢性呼吸衰竭长期家庭治疗等,是学界关注的重点。近年研究结果报道存在不一致。而在临床实践中越来越多的患者在接受家庭无创通气治疗。在缺乏《指南》明确指引的前提下,如何合理选择应用?在没有禁忌证的条件下,尝试应用-监测疗效-再评估是否继续应用的动态策略(图27-1)是主要的选择路径。近年来也有不少的NPPV应用新指征探索的报道,《专家共识》中NPPV总体应用的指征可以作为临床选择应用的参考,但不应该是束缚和限制。

图27-1 无创正压通气的临床切入点

(二)关于在不同疾病中的应用

由于呼吸衰竭的病因众多,其病理生理学变化也有较大的差异,而且研究的深入程度也不同。因此,《专家共识》强调NPPV在不同基础疾病的患者中应用的价值有较大的差异。根据研究依据的强度将NPPV在不同基础疾病中应用的依据水平分为A、B和C级别。依据水平的评定是以参考文献的研究设计和效能而定的,体现了目前的研究水平,也反映NPPV治疗的成功率高低和治疗的难易程度。在AECOPD、脱机(AECOPD)、心源性肺水肿和免疫功能受损者出现呼吸衰竭时,应用的依据水平为A级,而其他疾病导致的呼吸衰竭的依据水平均为B或C级。这些推荐与国外的《指南》几乎没有区别。近年来应用范畴也有扩展[4,8]。然而,推荐的依据水平是根据研究结果的总体效应,而具体到每一个患者,是否能够从NPPV治疗中获益,取决于具体的临床情况。如何根据基础疾病的情况指导临床选择应用NPPV治疗?《专家共识》中比较详细介绍在每一种疾病中NPPV应用研究的情况和应用的指征。在Chest发表的“关于NPPV在重症监护中应用的继续教育”的文章中[9],也强调基础疾病在NPPV选择应用中的作用。其核心的观点是,在A级依据的基础疾病中,如果没有NPPV应用的禁忌证,应该将NPPV作为首选的机械通气方法。而在B或C级依据的基础疾病中,应该在临床情况比较适合NPPV治疗时才选用。而且,应该密切观察治疗后的反应和做好有创通气的准备。总的来说,不同的基础疾病对NPPV治疗的成功率有明显的影响,在不同的基础疾病中的选择应用应该有不同的标准。

(三)关于动态决策NPPV的使用

由于NPPV的应用缺乏公认的统一指征和成败预测指标,还受到众多因素的影响,因此,《专家共识》推荐采用“试验治疗-观察反应-再评估是否继续应用”的策略(动态决策),具体的工作和决策流程参阅《专家共识》。其核心内容是,对于呼吸衰竭患者,如果没有NPPV禁忌证,就可以尝试应用NPPV,观察治疗后的变化来决定是否继续应用。此策略更加切合临床工作实践,有助于灵活掌握NPPV的临床应用。采用此策略的关键在于,如何判断NPPV治疗有效与无效?如果不能及时判断NPPV治疗失败,有可能导致“延误气管插管时机”。在此《专家共识》中指出,NPPV失败的指标如下:①意识恶化或烦躁不安;②清除分泌物障碍;③无法耐受连接方法;④血流动力学指标不稳定;⑤氧合功能恶化;⑥CO2潴留加重;⑦治疗1~4小时后如无改善,PaCO2无改善或加重,出现严重的呼吸性酸中毒(pH<7.20)或治疗后仍然有严重的低氧血症(FiO2≥0.5,PaO2≤8kPa或氧合指数<146mmHg)。此外,掌握NPPV治疗失败的相关因素[10]对把握应用应该注意的是,上述治疗失败的指标的循证医学研究的依据并不充分。也不清楚在不同的临床情况(如基础疾病的差异、感染严重程度的差异、基础疾病是否得到有效控制等)下上述指标是否同样合适。因此,综合的临床评估的基础上参考上述指标来把握是否应该继续使用NPPV或改为气管插管有创通气。

三、关于NPPV的实施及其相关的问题

我国的《专家共识》中比较详细阐述实施过程的问题。其重要的意义在于推动NPPV的操作规范。已经有不少的报道认为,有经验的操作者患者的依从性和治疗成功率显著提高。此部分包括基本的临床操作程序、呼吸机及相关配件的选择、通气模式选择和常用的通气参数设置、常见不良反应与防治、感染的控制与设备安全和做好NPPV需要重视的问题六方面的内容。

(一)关于基本的临床操作程序

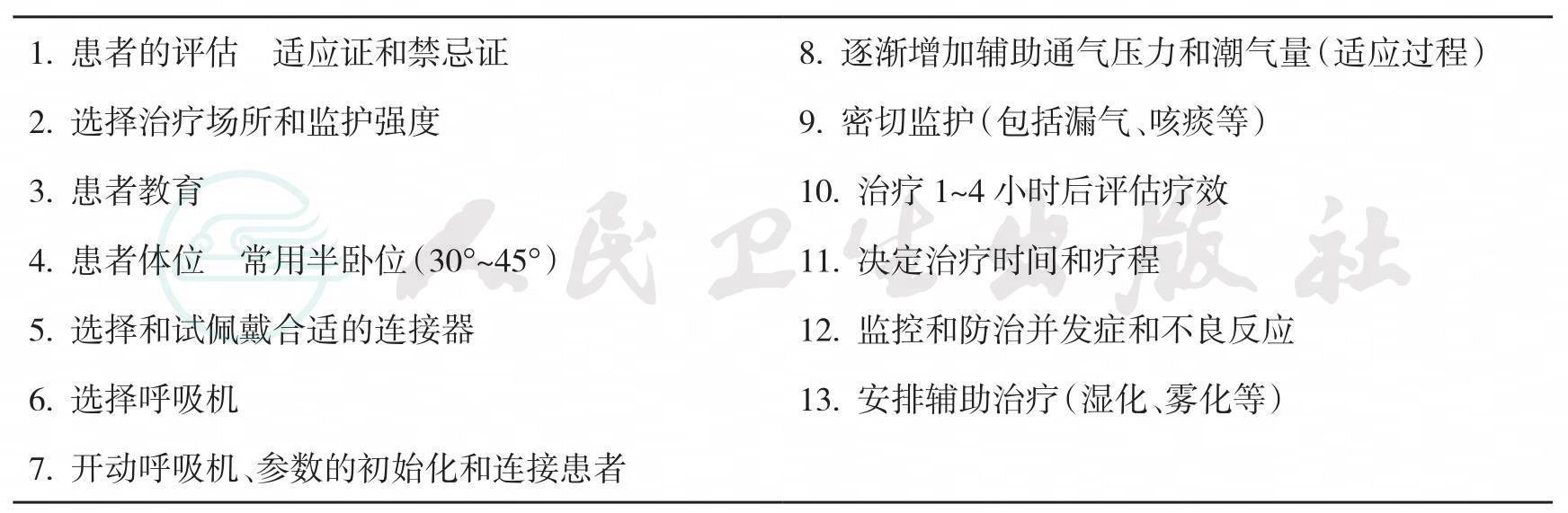

《专家共识》明确提出分步执行的临床操作程序(表27-1)。依据程序的操作是提高耐受性和疗效的重要措施。当然,不同的参考文献的操作程序略有差别,需要根据临床具体情况适当调整。在掌握操作程序方面,需要重视下列的问题。

1.患者教育是容易被忽视的问题 教育或称“指导与沟通”应该贯穿在整个治疗的过程中,反复多次的教育、针对患者的感觉和提出的问题进行教育等。如果患者能够理解治疗的目的,治疗过程中正常的感觉,掌握连接和拆除的方法,能够发现漏气等的问题,显然有助于提高疗效、依从性和安全性。

2.连接方法的选择和佩戴过程 这是治疗成败的关键因素之一。目前尚没有研究的数据支持在“什么样的”患者中首选“什么样的”连接方法。国外的《指南》提出在急性呼吸衰竭中首选面罩也只是基于小样本的研究结果。所以《专家共识》中建议“提供不同大小和形状的连接器供患者试用”。佩戴过程需要重视的两个问题:①是保证氧气的供给;②是避免高的气道内压力。因此,《专家共识》中强调在吸氧状态下佩戴面罩或接口器,暂时不连接呼吸机或将呼吸机调节为CPAP 4~5cm H2O。当然,治疗过程中经常检查和调整固定头带的松紧度合适也是重要的操作步骤。

3.通气参数的初始化和适应性调节 是指开始连接患者时的通气参数(压力)应该比较低,让患者逐渐适应NPPV的治疗。然后逐渐增加吸气压力的支持,直到达到足够的辅助通气的效果。尽管这一操作过程的研究的依据并不多,但临床实践的经验是非常支持此程序的。

4.关于“密切监测”的问题《指南》中提出了临床、生理学和呼吸机3个方面的监测指标,应该根据患者的情况选用,而不是每一个患者都套用所有的指标。监测过程最终的目的是保证患者的生命安全和判断NPPV治疗是否有效。所以,应该根据患者的实际情况,选择监测的强度,满足上述的要求。

表27-1 无创正压通气操作流程

(二)关于呼吸机及相关配件的选用

不同呼吸机有各自的优缺点,是否适合用于NPPV治疗不能用“是或否”来回答。强调临床工作者需要根据实际情况选择,用好每一种呼吸机的长处,避免其不足。从对呼吸机要求的角度来说,NPPV有别于有创通气的关键点是容易出现漏气。如果有专人看护和没有明显漏气,两者对呼吸机的要求就区别不大了。无创专用呼吸机或者具有无创通气功能的有创呼吸机,其技术关键之一是对漏气的补偿机制。此外,《专家共识》中还对呼吸机性能相关的参数,如吸气触发、呼气切换、吸气的压力、流量、气道湿化以及氧气调节等问题进行了阐述,同时,列出NPPV呼吸机的基本要求,以便指导临床医务工作者合理选用NPPV治疗呼吸机。

(三)关于NPPV通气模式选择和常用的通气参数设置的问题

通气模式之间比较方面的循证医学研究报道不多,难以形成有依据的《专家共识》。依据国外的《指南》、临床应用报道和有限的循证医学研究数据,建议对于Ⅱ型呼吸衰竭主要采用压力支持通气(PSV)+呼气末正压(PEEP)(所谓的BiPAP通气);而对于Ⅰ型呼吸衰竭,可以选用持续气道内正压(CPAP)或BiPAP模式。《专家共识》中也简单提及一些新的通气模式,如压力调节容积控制通气(PRVCV)、比例辅助通气(proportional assisted ventilation,PAV)等,但这些新的通气模式在NPPV中应用研究多数是小样本研究,不足以形成循证医学依据,亟待更加深入的大样本临床应用研究。

通气参数的设置又是另一个实际操作中必须考虑的问题,但又缺乏严格标准。而且,通气参数与辅助通气效果和患者的耐受性直接相关。《专家共识》沿用习惯的设置方法,建议采用“患者可以耐受的最高吸气压力法”。此法属于经验性设置方法,其关键的流程包括低压力支持水平开始-指导患者放松自然呼吸-逐步增加吸气压力支持的水平-观察患者的呼吸情况和耐受性-再次增加吸气压力支持水平。如此重复调节,寻找患者能够耐受的最高压力支持水平。有些时候还需要让患者在一个压力水平上适应较长的时间,然后在尝试增加吸气压力(所谓的分段递增)。操作者的经验和患者的相互沟通配合对实际应用的支持水平有明显影响,客观依据不足和存在较大的个体差异。因此,有必要探索有客观指标的调节方法。

(四)其他与NPPV实施和管理有关的问题

《专家共识》中同时对常见不良反应与防治、感染的控制与设备安全和做好NPPV需要重视的问题给出了专家组的建议。

在常见不良反应与防治方面,不耐受和治疗失败是重要的问题,其原因包括疾病本身、患者的因素和治疗操作相关的因素。根据《专家共识》的建议分析原因和相应的处理,在适应证合适的患者中多数能够解决耐受性和辅助通气效果的问题。不良反应中最常见的问题是漏气,因此在整个治疗过程中经常检查是否有漏气十分重要。

在感染的控制和设备安全方面,在这次的《专家共识》中提出了一些建议。但至今尚没有与NPPV相关的院内获得性肺炎的研究报告。因此,应该将这部分的建议作为一般性参考意见,而不应该作为有依据的工作指引。

在做好NPPV需要重视的问题方面,需要特别重视人员培训和队伍建设。NPPV作为一种医疗技术,操作者的经验和技巧对治疗成败有着重要影响。受过专门培训者NPPV治疗的成功率和耐受性明显优于没有受过培训者。此外,探索治疗成功或失败的相关因素,最终建立有效的预测治疗成败的指标,将有助于最大限度地用好NPPV,避免不适当地应用NPPV和延误有创通气使用的时机。

总的来说,在《中华结核和呼吸杂志》2009年第2期上发表的《无创正压通气临床应用专家共识》,是一部面向临床的《专家共识》,应该作为NPPV临床应用的工作指引,期望有助于推动我国NPPV临床应用水平的提高。

1.American Thoracic Society.International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine:Noninvasive Positive Pressure Ventilation in Acute Respiratory Failure.Am J Respir Crit Care Med,2001,163:283-291.

2.British Thoracic Society Standards of Care Committee.Non-invasive ventilation in acute respiratory failure.Thorax,2002,57:192-211.

3.中华医学会呼吸病学分会临床呼吸生理及ICU学组.无创正压通气临床应用中的几点建议.中华呼吸和结核杂志,2002,25(3):130-134.

4.Keenan S,Sinuff T,Burns K,et al.Clinical practice guidelines for the use of noninvasive positive-pressure ventilation and noninvasive continuous positive airway pressure in the acute care setting.CMAJ,2011,183:331-338.

5.Daily JC,Wang HE.Noninvasive positive pressure ventilation resource document for the National Association of EMS Physicians position statement.Prehosp Emerg Care,2011,15:432-438.

6.中华医学会呼吸病学分会呼吸生理与重症监护学组.无创正压通气临床应用专家共识.中华结核和呼吸杂志,2009,32(2):86-98.

7.Hill NS.Practice Guidelines for Noninvasive Positive-Pressure Ventilation:Help or Hindrance? Chest,2003,123:1784-1786.

8.Gupta P,Pendurthi MK,Modrykamien AM.Extended Utilization of Noninvasive Ventilation for Acute Respiratory Failure and Its Clinical Outcomes.Respir Care,2013,58(5):778-784.

9.Garpestad E,Brennan J,Hill NS.Noninvasive ventilation for critical care.Chest,2007,132:711-720.

10.Bello G,Pascale GD,Antonelli M.Noninvasive ventilation:practical advice.Curr Opin Crit Care,2013,19:1-8.