去看看

去看看

1992年12月在广东省中山市召开了全国第一届哮喘会议,大会通过了《支气管哮喘的定义、诊断、严重度分级及疗效判断标准(修正方案)》,之后公开发表于1993年《中华结核和呼吸杂志》第16卷哮喘增刊上[1]。实际上这就是我国第一份哮喘诊治指南。这标志着我国的哮喘防治工作开始进入一个新阶段,因而具有里程碑式的意义。此方案第一次便明确地指出“支气管哮喘是一种以嗜酸性粒细胞、肥大细胞反应为主的气道炎症,病理生理特点是不同程度的广泛的可逆性气道阻塞,临床上表现为反复发作性喘息、呼吸困难、胸闷或咳嗽,这些症状经过治疗可以缓解或自行缓解”。这个定义基本上是准确的。其次提出了完整的哮喘诊断标准和病情严重度分级标准(三级)、临床疗效判断标准,并提出了临床控制概念。方案的第二部分为哮喘急性发作或加重的治疗,包括哮喘急性发作的定义、病情严重程度分级标准、治疗目的和方案。方案的第三部分重点介绍了气道反应性测量方法,附带提到支气管舒张试验。同期配发了钟南山教授撰写的述评——为提高我国哮喘防治水平而努力。述评最后一段就提出了加强对患者的教育是提高哮喘防治水平的重要环节,并提出一些具体建议,颇具战略眼光[2]。这些都为规范我国哮喘诊断治疗奠定了良好的基础。

不过现在回过头来看,这个方案还是有一些不足之处。其实有些地方即使从当时的观点来看也有不妥之处。比如,关于哮喘的定义还是比较简单和肤浅,不够深入和完整。哮喘诊断标准第4条为排除可以引起喘息或呼吸困难的其他疾病,其表述方法与临床实际情况有一定矛盾。后来改为排除其他疾病引起的喘息或呼吸困难,这样才更符合临床实际,因为支气管哮喘可以同时合并能够引起喘息或呼吸困难的其他疾病,如支气管扩张及COPD等。哮喘急性发作期分度中重度急性发作期患者体位为“前弓位”是不恰当的,应为端坐呼吸。急性发作期治疗药物介绍将缓释型茶碱写成缓解型茶碱,将抗胆碱能药物表述为“抗胆碱酯酶药物”。在说到临床上应注意影响茶碱代谢的因素时,只是笼统地提到可能影响茶碱代谢的各种因素,而没有进一步分为可以增强和减弱茶碱代谢的因素,而这两种情况对于临床使用茶碱治疗哮喘时的作用是截然相反的。介绍胃肠道外给予肾上腺糖皮质激素时建议使用氢化可的松和地塞米松,在高气道反应性测定方法一节提到气道反应性是指气道对各种化学、物理或药物刺激的反应,此处不应漏掉生物性刺激(包括动物皮毛、花粉等),其附录1介绍支气管舒张试验法过于简单。

1997年4月24日至29日在山东省青岛市举办了第二届全国哮喘学术会议,全会对我国1992年制定的《支气管哮喘的定义、诊断、严重度分级及疗效判断标准(修正方案)》进行了一次较大的修订,重新命名为《支气管哮喘的定义、诊断、治疗、疗效判断标准及教育和管理方案》,简称为《支气管哮喘防治指南》,发表于1997年10月《中华结核和呼吸杂志》第5期[3],同期发表的钟南山教授访谈,名为“发展我国哮喘防治研究的特色”,在这篇访谈中钟教授对于新修订的《指南》给予充分的肯定[4]。与1992年初订的方案相比,1997年修订的《指南》具有以下几个特点和变化。

1.哮喘的定义更加完整、深刻 《指南》指出,支气管哮喘是由嗜酸性粒细胞、肥大细胞和T淋巴细胞等多种炎性细胞参与的气道慢性炎性。这种炎症使易感者对各种激发因子具有气道高反应性并强调患者“常在夜间和(或)清晨发作、加剧”。

2.诊断标准更加完善 包括第1条哮喘诱因更具体,更全面,在原有基础上补充了冷空气、病毒性上呼吸道感染。发作时除可闻及哮鸣音外,呼气相延长。同时第5条改为除外其他疾病所引起的喘息、胸闷和咳嗽,更加严谨科学。

3.明确指出支气管哮喘分期,包括急性发作期和缓解期。

4.哮喘病情的评估分为非急性发作期和急性发作期病情评估,并制定各自的评估标准。

5.提出更为明确的5条哮喘治疗目标,便于医患双方共同努力。

6.同时分别制订了哮喘患者长期治疗方案和急性发作期治疗方案。

7.在常用药物简介中,将肾上腺糖皮质激素放在第1位,并且完整、准确地介绍了糖皮质激素治疗哮喘的作用机制,静脉用药中删除了地塞米松。

8.首次强调了低剂量茶碱具有抗炎和免疫调节作用。

9.在哮喘辅助机械通气治疗一节更加严谨地明确了哮喘急性发作时进行辅助机械通气的指征,强调PaCO2由低于正常转为正常,甚或>45mmHg,而不是1992年方案中所说的PaCO2>50mmHg。另外,这一节中还指出机械通气时可以先行无创通气,若无效再及早进行插管机械通气,以及加用适当的外源性PEEP,减低呼吸功。

10.提出缓解期处理的6项措施,包括特异性免疫治疗。

11.首次加入哮喘的教育与管理,包括简述了哮喘教育和管理的意义和方法,具体规定了哮喘教育的内容,长期管理的6个组成部分和哮喘管理成功的具体目标,标志着我国哮喘防控进入了一个新阶段。

12.附录中除了更加完整地介绍支气管激发试验外,更加详尽地介绍了支气管舒张试验,强调指出如何正确认识和缓解支气管舒张试验结果和临床意义,特别是支气管舒张试验阳性标准除了FEV1改善率≥15%外,还增加了FEV1增加的绝对值>200ml,以减少假阳性,此外还增加了PEF昼夜波动率的监测,内容更加全面。

当然新修订的《指南》依旧存在一些不足之处。2000年温明春医师等即对新修订的《指南》提出了若干质疑,其中提出支气管哮喘临床分期问题,认为哮喘临床分期最好采用急性发作期、慢性发作期和缓解期,不同意采用非急性发作期这个名词,相应的治疗方案也应进行调整,而不应提出一个模棱两可的哮喘患者长期治疗方案[5]。此外本次修订的指南中尚存在一些小的问题,比如表12-3中哮喘患者长期治疗方案的选择,严重发作一栏不应漏掉茶碱类,在介绍临床上影响茶碱代谢水平和血药浓度时仍将两大类因素混在一起[6]。

1997年全国第二届支气管哮喘(简称哮喘)学术会议(青岛)制定了我国《支气管哮喘防治指南》(简称指南),该《指南》对支气管哮喘的定义、诊断、治疗、疗效判定标准及教育和管理分别进行了阐述,对指导我国临床医师的规范化诊断和治疗以及推动哮喘的综合防治工作起到了巨大的作用。5年来由于对哮喘发病机制的深入研究以及从循证医学角度对药物治疗学的评价,使得诊治观点的某些方面发生了很大改变。2002年世界卫生组织(WHO)、美国国立卫生研究院(NIH)、美国心肺和血液研究所(NHLBI)召集有关专家重新修订了《全球哮喘防治创议》(GINA),提出了全球哮喘防治的最新指导意见。2002年初中华医学会呼吸病学分会哮喘学组决定参照GINA有关文件,以及近年来我国在防治工作中的经验,重新修订我国的《支气管哮喘防治指南》[7],以反映当前哮喘领域的最新进展。

本次《指南》的修订无论在形式上,还是在内容上均做了一定的改动[8]。总体框架上保留了定义、诊断、治疗以及教育和管理4个部分,而删除了无法指导临床实践的疗效判断标准,而把“常用药物简介”单独列为一个部分,便于临床医师特别是基层医院医师充分了解哮喘治疗药物的作用机制、药理学特性以及治疗学方面的知识。附录部分由于没有太大进展,本次修订没有大的变更,《指南》中略去。

1.关于哮喘的定义,仍然强调了哮喘是一种慢性气道炎症性疾病,但由于近年来对哮喘气道炎症机制的深入研究,更加突出强调了是由“多种细胞和细胞组分(cellular elements)”参与的气道炎症性疾病。我国《指南》中具体列举了如嗜酸性粒细胞、肥大细胞、T淋巴细胞,增加了中性粒细胞、气道上皮细胞。并强调了“这种慢性炎症导致气道高反应性的增加”,而不是“气道高反应性的发生”。

2.本次修订的《指南》,将诊断分为3个部分,即“诊断标准”、“分期”和“病情严重程度分级”。

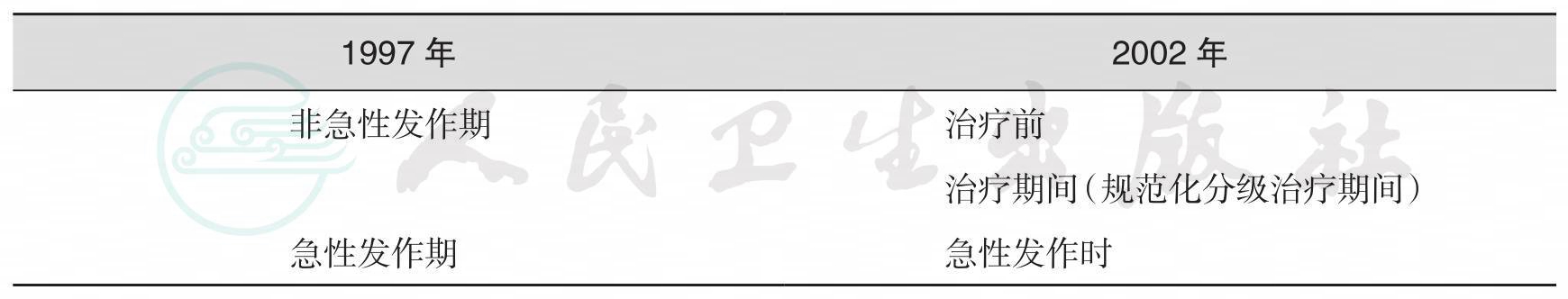

1997年《指南》中在“分期”上将哮喘分为急性发作期和缓解期;而在“病情评价”上,又分为非急性发作期和急性发作期;又在非急性发作期的病情评价中,以发作频度作为一项评价内容,因此存在许多易致混淆的地方。本次修订在“分期”上将哮喘分为急性发作期、慢性持续期和缓解期,并且分别对上述3个分期进行了定义,这样与严重程度分级及分级治疗基本对应起来,便于理解和掌握,见表12-1。

表12-1 2002年新修订的《指南》与1997年《指南》哮喘分期的比较

在“病情严重程度分级”上,分为治疗前、规范化分级治疗期间和急性发作时3个部分,见表12-2。

表12-2 2002年新修订的《指南》与1997年《指南》病情严重程度分级的比较

3.治疗前的分级 分为间歇状态(第1级)、轻度持续(第2级)、中度持续(第3级)、重度持续(第4级)4个级别。目的在于避免在临床诊治过程中对哮喘病情的低估,指导正确使用升降级治疗。

4.常用药物简介 糖皮质激素部分包括吸入、口服和静脉给药。吸入给药中介绍了国内新的吸入激素丙酸氟替卡松,3种吸入型糖皮质激素每天的低、中、高剂量的范围以及三种激素之间剂量换算关系,便于临床应用时参考。《指南》中强调指出地塞米松虽抗炎作用较强,由于血浆和组织中半衰期长,对脑垂体肾上腺轴的抑制时间长,故应尽量避免使用或短时间使用。

β2激动剂部分进一步介绍了分类,即短效和长效,而后者又可分为速效和慢效。并着重介绍了长效激动剂在哮喘治疗中的地位,特别强调联合吸入糖皮质激素和长效激动剂治疗中、重度持续哮喘患者,可获得相当于(或优于)应用加倍剂量的吸入型糖皮质激素的疗效,并可增加患者的依从性,减少较大剂量激素吸入引起的不良反应。

其他药物方面还介绍了国内近年来新上市的茶碱类药物(多索茶碱)和白三烯调节剂。评价了半胱氨酰白三烯受体拮抗剂在哮喘治疗中的地位。《指南》首次提倡联合吸入ICS和LABA,认为联合用药可以减少中、重度持续哮喘患者吸入糖皮质激素的剂量,并可提高吸入糖皮质激素治疗的临床疗效。尤其适用于阿司匹林过敏性哮喘和运动性哮喘的治疗。

5.治疗 在“治疗目标”中增加了“尽可能使肺功能维持在接近正常水平”,“防止不可逆气流受限发生”和“防止哮喘死亡,降低哮喘病死率”3个方面的内容。

为了与GINA文件一致,本次修订的《指南》新增加了哮喘控制的八条标准便于参考执行。

在“长期治疗方案的确定”中,仍然强调了阶梯式分级治疗。强调了中、重度持续患者应联合吸入糖皮质激素和长效激动剂,同时在急性发作期治疗部分首次以框架图形式简明扼要地列出了病情评估、处理原则以及离院、住院和收住ICU的标准。

6.第五部分“哮喘的教育与管理”一节,反映了近几年我国哮喘防治的重要成果,是新《指南》的精彩部分之一。新《指南》对教育的方式和方法、教育的内容、长期管理的内容和长期管理目标都提出了详细建议。这反映了哮喘的处理已经从单纯的治疗发展到综合的管理和治疗,即医务工作者-患者-家庭和社会都要参与的一个过程。指南提出哮喘患者在初诊时就应当对其进行初步教育,在“哮喘教育的初级内容”中增加了“了解心理因素在哮喘发病和治疗中的作用,学会必要时心理调试技术”。在长期管理方面强调医师和患者建立伙伴关系,哮喘患者应当掌握MDI吸入技术,落实环境控制措施,建立个体化治疗计划,定期随访等。

毋庸置疑,2003年发表的哮喘防治指南依然存在某些不足之处[9],具体内容如下。

1.指南中保留了治疗期间哮喘病情严重程度的分级,理由是可以依据治疗后哮喘病情状态与治疗前设定的治疗级别相比较,看是否达到预期目的以便进一步调整治疗方案,但实际上内容比较复杂,临床上理解、记忆和运用均很不方便,所以并无太大指导作用。

2.在谈到临床上影响茶碱代谢的因素时依旧没有分清两类不同的影响因素。

3.在介绍新型抗胆碱能药物溴化泰乌托品(思力华)时指出,本品是对M3受体具有选择性抑制作用,这样说并不准确,因为思力华可以选择性抑制M1、M3受体。

4.哮喘严重发作时提到考虑静脉使用β2激动剂,考虑静脉使用镁剂,而在相应的药物介绍中却说注射应用β2激动剂全身不良反应发生率较高,已较少使用,至于硫酸镁的作用机制、用法、不良反应则只字未提,前后呼应不够。

5.关于哮喘缓解期,《指南》中是有比较明确的定义的,但是国内许多专家认为这一定义似乎缺乏足够的理论和循证医学证据。

6.此次修改的《指南》中仍旧没有列出相应的参考文献,这不利于大家进一步学习和验证。

为了更好地向国内同行介绍国内外研究的新进展,进一步规范我国哮喘的诊断和治疗,中华医学会呼吸病学分会哮喘学组决定对我国的2003年制定的《哮喘防治指南》(简称《指南》)进行修订[10]。

新版《指南》的变化要点[11]强调了规范化的诊断和治疗,特别是开展哮喘的长期管理,对提高哮喘的控制水平具有重要作用。《指南》从哮喘分级、治疗目标、药物治疗方案和管理等方面贯穿了一条主线,全面强调了哮喘的控制。

1.诊断 诊断标准中修改了支气管舒张试验阳性的判断标准,即要求FEV1,增加≥12%,且FEV1增加绝对值≥200ml。

强调了“临床缓解期”这一概念,这与国外《指南》不同,且明确指出临床缓解期的判断标准为经过治疗或未经治疗症状及体征消失、肺功能恢复到急性发作前水平,并维持3个月以上。

强调在哮喘的长期管理中按照控制水平来分级,这种分级方法更容易被临床医师掌握,有助于对哮喘的更好控制。

新《指南》增加了相关诊断试验的内容,包括痰液中嗜酸性粒细胞计数、呼出气一氧化氮(NO)检测以及变应原皮试和血清特异性IgE测定的临床意义。

2.常用药物简介 治疗哮喘的药物分为控制性和缓解性药物。

(1)控制性药物:是指需要长期每天使用的药物,通过抗炎作用使哮喘维持在临床控制,代表性药物为糖皮质激素(简称激素)吸入剂等。

(2)缓解性药物:是指按需使用的药物,通过迅速解除支气管痉挛而缓解哮喘症状,代表性药物为速效β2-受体激动剂吸入剂等。

介绍了哮喘药物的新剂型,如透皮吸收剂型的β2-受体激动剂妥洛特罗(tulobuteml)。明确指出长效β2-受体激动剂(LABA)吸入剂不宜长期单独使用,应该在医师指导下与糖皮质激素吸入剂联合使用。评价了白三烯调节剂在哮喘治疗中的作用和地位。认为可减轻哮喘症状,改善肺功能,减少哮喘的恶化。单独使用适合于轻度哮喘的治疗,作为联合治疗可减少中至重度哮喘患者每天吸入激素的剂量,并可提高其临床疗效,尤其适用于阿司匹林过敏性哮喘、运动性哮喘和伴有变应性鼻炎的哮喘患者。

在新药治疗方面,根据国外研究结果评价了抗IgE治疗的作用,认为抗IgE单克隆抗体(omazumab)可用于血清IgE水平增高的哮喘患者,特是经过激素吸入剂和LABA等多种药物联合治疗后症状仍未控制的严重过敏性哮喘患者。

本《指南》根据国内外循证医学研究结果,公正评价了变应原特异性免疫疗法(sIT)在哮喘治疗中的作用和地位,认为该疗法通过皮下给予常见吸入变应原提取液(如螨、猫毛、豚草等)可减轻哮喘症状,降低气道高反应性,但对其远期疗效和安全性尚待进一步研究与评价。

3.治疗 明确指出哮喘的主要治疗目标为达到并维持哮喘症状的控制,强调虽然哮喘目前尚无根治的办法,但以抑制气道炎症为主的治疗能够控制哮喘的临床症状。

长期治疗方案的确定应以患者病情严重程度为基础,根据其控制水平选择适当的治疗方案。

在药物的选择上,既要考虑药物的疗效及其安全性,也要考虑患者的实际状况,如经济收入和当地的医疗资源等。要为每个初诊患者制订哮喘防治计划,定期随访、监督,改善患者的依从性,并根据患者的病情变化及时调整治疗方案。

参照GINA文件,哮喘患者的长期治疗方案分为5级,并对初始治疗和升、降级治疗进行比较清楚的界定。对以往未经规范治疗的初诊哮喘患者可选择第2级治疗方案,若哮喘患者病情较重,应直接选择第3级治疗方案。如果该级治疗方案不能控制哮喘,治疗方案应该升级直至达到哮喘控制。当哮喘控制并维持至少3个月后,治疗方案可考虑降级。并介绍了减量方案:若患者使用最低剂量控制药物达到哮喘控制1年以上,可考虑停用药物治疗。但同时指出以上降级方案目前尚缺乏足够的循证医学证据。

《指南》第一次提出了适合我国国情的治疗方案,但缺少循证医学证据的支持。对于我国贫困地区或低收入的哮喘患者,视其病情严重程度不同,长期控制药物可考虑使用:①吸入低剂量激素;②口服缓释茶碱;③吸入激素联合口服缓释茶碱;④低剂量口服激素联合口服缓释茶碱。这些方案的疗效与安全性尚需要进一步证实,尤其要监测长期口服激素可能引起的全身不良反应。

关于哮喘急性发作的处理,强调可引起哮喘相关死亡的高危患者标准。《指南》中增加了急性发作在家庭或社区中处理的内容,认为轻度和部分中度急性发作患者可以在家或社区中治疗,其治疗措施主要为重复吸入速效β2-受体激动剂。如果治疗反应不完全,尤其是在控制性药物治疗的基础上出现急性发作应及时到医院就诊。《指南》中提出了部分中度和所有重度急性发作均应到急诊室或医院治疗。对于中、重度哮喘急性发作患者应尽早使用全身激素,特别是对速效β2-受体激动剂初始治疗反应不完全或疗效不能维持以及在口服激素基础上仍然出现急性发作的患者。不推荐常规使用镁制剂,可用于重度急性发作或对初始治疗效果不佳者。

4.哮喘管理 本《指南》再次强调了建立医患之间合作关系的重要性,认为是实现有效地哮喘管理的首要措施。

参照GINA,本《指南》中提出了哮喘长期管理的循环模式图(即评估、治疗和监测)。认为哮喘治疗的目标是达到并维持哮喘控制。大多数患者或其家属通过医患合作制定的药物干预策略能够达到这一目标,患者治疗的起始及调整是以患者的哮喘控制水平为基础,包括评估哮喘控制、治疗以达到控制以及监测维持控制的持续循环过程。

《指南》中推荐了一些经过临床验证的哮喘控制评估工具,如哮喘控制测试(ACT)、哮喘控制问卷(ACQ)。特别是ACT已通过国内10家医院验证。ACT仅通过回答有关哮喘症状和生活质量的5个问题的评分。不仅适用于临床研究,还可以在临床工作中评估患者的哮喘控制水平,尤其适合在基层医疗机构推广,有助于增进医患双向交流,提供了反复使用的客观指标,便于长期监测。

5.《指南》特别提出了适合不同经济发展水平的药物选择和治疗方案,如吸入低剂量激素、口服缓释茶碱、吸入激素联合口服缓释茶碱、低剂量口服激素联合口服缓释茶碱等。

其后国内又先后制定和发表了《难治性哮喘诊断与处理专家共识》[12]、《支气管哮喘防治指南(基层版)》[13]及《支气管哮喘控制的中国专家共识》[14]。

纵览近20年国内哮喘防治指南的制定和多次修改,可以公正地说,国内哮喘防治指南的修订还是比较与时俱进的,并且与国外的进展一直保持同步。正因为这样,我们的《哮喘防治指南》才会从当初的初具雏形达到现在的这样完整、严谨的水平。当然,我们还要必须看到到问题的另一方面,近几年国外大型学术指南的灵魂在于有循证医学的指导,即每一项建议和结论的提出或更新,几乎都是建立在良好的循证医学证据之上,而且对其依据的各项循证医学证据分别标为ABCD级,以示这种建议的循证医学力度。相形之下,国内这方面则比较逊色,主要是因为我们太缺乏自己的EBM依据。据统计自1994—2013年底,仅在《中华结核和呼吸杂志》上刊发的有关哮喘的论著共有220篇,但其中真正符合EBM要求的,包括meta分析或RCT多中心研究则屈指可数。因此我们《指南》的修订多缘于国外《指南》的修改,而少有我们自己的研究证据,因而缺乏本土化风格。此外,还应强调我们制定、修改发表的指南数量并不少,但是我们很少有人深入到各级医院临床科室去实地调查一下,我们制定的《指南》应用状况如何,即这些《指南》到底发挥了多大作用。如果临床医师在医疗实践中运用《指南》的结果不理想,原因又是什么,该如果解决这些问题等。所以我们在《指南》的制定、修改应用中还有大量的工作要做,绝不能满足于不断地修改各种《指南》。

1.中华医学会呼吸系病学会哮喘学组.支气管哮喘的定义、诊断、严重度分级及疗效判断标准(修正方案).中华结核和呼吸杂志,1993,16:5-10.

2.钟南山.为提高我国哮喘防治水平而努力.中华结核和呼吸杂志,1993,16:3-4.

3.中华医学会呼吸病学分会.支气管哮喘防治指南(支气管哮喘的定义、诊断、治疗、疗效判断标准及教育和管理方案).中华结核和呼吸杂志,1997,20(5):261-267.

4.中华结核呼吸杂志编辑部.发展我国哮喘防治研究的特色-访广州呼吸病研究所钟南山教授.中华结核和呼吸杂志,1997,20(5):259-260.

5.温明春,杜继斌,魏春华.“支气管哮喘防治指南”刍议.中华结核和呼吸杂志,2000,23(10):636-637.

6.何权瀛.对“支气管哮喘防治指南”刍议的几点答复.中华结核和呼吸杂志,2000,23(10):637.

7.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.支气管哮喘防治指南(支气管哮喘的定义、诊断、治疗及教育和管理方案).中华结核和呼吸杂志,2003,26(23):132-138.

8.林江涛.关于新修订的“支气管哮喘防治指南”的几点说明.中华结核和呼吸杂志,2003,26(23):130-131.

9.孙永昌.对最新发表的支气管防治指南的几点看法.中华结核和呼吸杂志,2004,27(7):473.

10.中华医学会呼吸病学分会哮喘学组.支气管哮喘防治指南(支气管哮喘的定义、诊断、治疗及管理方案).中华结核和呼吸杂志,2008,31(3):177-185.

11.林江涛.新修订的支气管哮喘防治指南的重要变化.中华结核和呼吸杂志,2008,31(3):161-163.

12.中华医学会呼吸病分会哮喘学组.难治性哮喘诊断与处理专家共识.中华结核和呼吸杂志,2010,33(8):572-577.

13.中华医学会呼吸病分会哮喘学组.支气管哮喘防治指南(基层版).中华结核和呼吸杂志,2013,36(5):331-336.

14.中华医学会呼吸病分会哮喘学组.支气管哮喘控制的中国专家共识.中华内科杂志,2013,52(5):440-442.