去看看

去看看

第一部分 心脏康复适用人群及运动相对禁忌症

一、心脏康复适应人群

原则上,所有成人及儿童心血管病患者,包括冠心病及支架/搭桥术后、心脏瓣膜置换术后、心力衰竭、心肌病、心律失常、心脏移植术后、大血管及外周血管手术后、先心病等,均应接受心脏康复治疗,只是由于患者耐受力不同及疾病限制,临床只是选择性地进行运动康复及呼吸锻炼。

二、心脏康复运动康复相对禁忌症[2~4]

1.安静时心率>120次/分

2.安静时呼吸频率>30次/分

3.血氧饱和度(SPO2)≤90%

4.运动前评估收缩压(SBP)>180mmHg或舒张压(DBP)>110mmHg

5.72小时内体重变化±1.8kg以上

6.随机血糖>18mmol/L

7.安静时心电图上可以明确观察到有新的缺血证据

8.不稳定性心绞痛发作时

9.导致血流动力学不稳定的恶性心律失常

10.确诊或疑似的脱离型大动脉瘤、动脉夹层术前

11.感染性休克及脓毒血症

12.重度瓣膜病变手术前或心肌性心脏病心衰急性期

13.临床医生认为运动可导致的神经系统恶化、运动系统疾病或风湿性疾病

14.患者不愿配合

第二部分 入院评估及宣教

一、术前/入院评估[5](具体评估及操作量表见附录一~十四)

1.标准病史的评估(病史一般资料采集登记表)。

2.运动能力的评估(身体活动能力评估包括肌力评估、IPAQ评估量表、身体平衡能力评估、步行速度、柔韧性测定、日常生活能力评估)。

3.营养、睡眠、心理、戒烟的评估[建议应用营养及日常活动评估表、匹茨堡睡眠质量指数量表(PSQI)、心理精神状态评估表、尼古丁依赖量表],PSQI评估>7时,应用睡眠脑电图监测再次评估。

4.呼吸功能、心功能评估[心肺运动试验、肺功能测定、6分钟最大步行距离实验(6MWT)、呼吸肌力量评估、代谢当量与活动能力对照表、超声心动图、静息心电图、动态心电图、动态心排量评估]。

二、患者教育

成年人学习理论是对住院患者实施教育的基础。患者教育的目的是让患者对自身疾病进行简单了解,认识到心脏康复是一种综合医疗手段,包括运动康复、营养支持、呼吸锻炼、心理干预、疼痛管理、睡眠管理、戒烟干预、常规心血管药物治疗、中医药干预管理等九个方面,通过各种形式的心脏康复教育(推荐方式:康复手册、微信公众号、微视频、康复幻灯片等),逐渐形成一种全面关注的康复理念,学会自我管理。通过宣教使患者对手术场景及过程预知晓,缓解手术前后焦虑与抑郁状态。

1.宣教内容

(1)对疾病的认知

(2)康复对疾病的意义

(3)建立康复理念

(4)手术场景及过程的预知晓

(5)呼吸锻炼

(6)运动康复

(7)疼痛评估

(8)饮食指导

(9)心理适应指导

(10)并发症的监测与指导

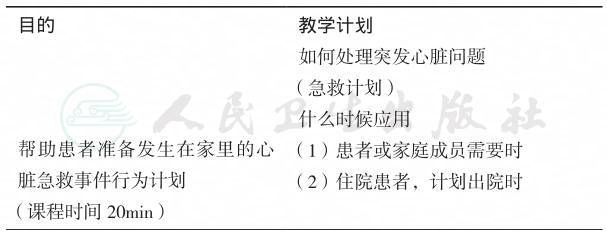

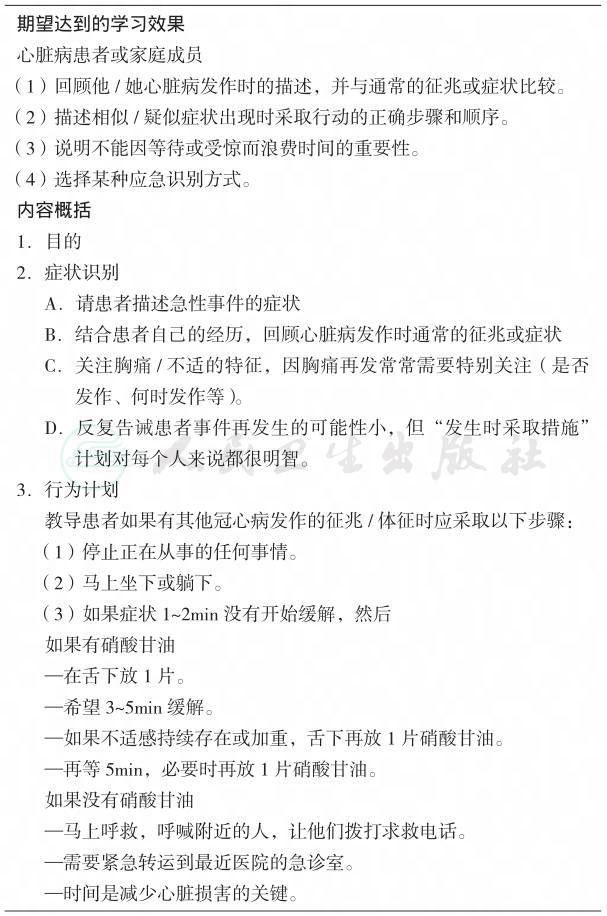

2.患者教育举例[6]

续表

续表

第三部分 Ⅰ期心脏康复在心脏病介入治疗中的应用建议

一、经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)Ⅰ期心脏康复

(一)术前心脏康复及宣教

普通PCI患者进行全部项目的评估、宣教和预康复;急诊PCI(GP)的患者,早期需严密观察病情,并在稳定后从CCU开始心脏康复活动。

(二)术后病房心脏康复

GP患者术后可能要在CCU内进行监护,心脏康复内容要循序渐进,与病房类似,以下为患者术后病房内的心脏康复。

1.评估

(1)肌力:

每日进行肌力评估(见附录二)。

(2)呼吸状态:

每日依据血气结果、胸片情况、血氧饱和度及胸廓起伏、呼吸肌力量评估(使用呼吸评定器,可评估吸气时的功率/吸气肌肌力、吸气量、气流速度等)、代谢当量与活动能力对照表(见附录十四)等评估患者的呼吸功能与肺功能。

(3)疼痛:

告知患者自身疾病常见疼痛的性质、部位等,指导患者区分发病时疼痛与其他疼痛,发生疼痛及时通知医护人员,应用数字分级法(NRS)、脸谱评分法(Wong-Baker脸)及疼痛脑电图监测,识别疼痛性质(见附录十五)。

(4)睡眠:

每日结合患者主观评估及匹茨堡睡眠质量指数量表(见附录九)评分判断患者睡眠质量PSQI评估>7时,行多导脑电图睡眠质量监测。

(5)心理:

进行焦虑、抑郁量表评分(见附录十)。

(6)营养:

根据营养及日常活动评估表进行营养评估(见附录八)。

2.干预

(1)运动康复:

患者一旦脱离急性危险期,病情稳定,运动康复即可开始[5]。

参考标准:①过去8h内无新发或再发胸痛;②心肌损伤标志物水平(肌酸激酶CK-MB和肌钙蛋白)没有进一步升高;③无明显心力衰竭失代偿征兆(静息时呼吸困难伴肺部湿性啰音);④过去8h内无新发严重心律失常或心电图改变。

病情稳定,评估合格,术后可以开始被动和/或主动肢体活动,主要活动部位为四肢+核心肌群,活动强度依据心率和/或Borg评分(12~13分为宜)[7]。运动康复应循序渐进,从被动运动开始,逐步过渡到坐位、坐位双脚悬吊在床边、床旁站立、床旁行走,病室内步行以及上1层楼梯或固定踏车训练[8]。

介入治疗后早期,穿刺部位局部制动或穿刺肢体制动,其他肢体进行热身活动或局部按摩,制动时间结束,局部没有出血倾向者,辅助患者坐起、独立坐起、侧坐、下地。

1)经历急性期的患者:

病情平稳后,按照运动康复七步法(见附录十八)进行活动;

2)未经历急性期的患者:

根据患者病情,运动从运动康复七步法的第3~4步起步;

(2)呼吸锻炼:

每日的呼吸锻炼[6]包括腹式缩唇呼吸、呼吸训练器、呼吸操、中医呼吸导引。

腹式缩唇呼吸每次5~10分钟,每天2~3次,呼吸训练器开始时使用最大呼吸肌肌力(MIP)50%的负荷,一旦患者能完成该步骤,则一次增加1/2的阻力或5cmH2O,每天2次,每次20~30下。根据患者体力、伤口等情况指导患者每天做1~2次呼吸操。酌情进行中医呼吸导引(见附录十九),每天2次。

若患者当次训练完成后循环稳定(观察要点:心率、血压、呼吸等),患者主诉不累或稍累(Borg指数评级12~13级),下次练习时即可增加10%~15%的训练量。如患者肺功能差,适当加强呼吸锻炼。CCU机械通气患者的呼吸治疗参见第四部分相关内容。

注意事项:

1)所有训练均应选择餐前或餐后半小时以上的时间;

2)注意观察患者面色、神态及生命体征,如有不适,不宜强行训练;

3)锻炼量:个体自觉稍累而无呼吸困难,心率较安静时增加<20次/min,呼吸增加<5次/min为宜;

4)如训练过程中出现心衰、呼衰,及时处理,必要时停止训练;

5)疲惫体弱:缩短锻炼时间或锻炼强度,增加间隔长度,营养支持;

6)严重肺大泡的患者禁忌呼吸训练器的练习。

(3)疼痛:

根据评估结果给予干预,包括:心理疗法、自控止痛泵、止痛药物及其他,并可酌情采用中医辨证处方、针灸及手法按摩等方式综合干预(见附录二十)。

(4)睡眠:

根据结果给予相应的心理、药物及其他行为干预,并进行干预后评估。其中主诉包括入睡困难、多梦、睡眠不深、易醒、醒后不易再入睡、醒后白天困倦或7分<PSQI评分<15分的患者适合采用中医辅助睡眠治疗,可酌情采用中医辨证方药、中药沐足、穴位敷贴及腹针疗法等。

(5)心理:

根据焦虑、抑郁量表评分,如患者存在轻至中度焦虑、抑郁等心理问题,可以由专业的心理咨询师、治疗师进行心理干预并酌情使用中医心理疏导情志相胜、言语开导、移精变气等法则,如果存在中重度焦虑、抑郁等心理问题,在心理干预的前提下,考虑加用药物治疗并酌情使用中医辨证处方(见附录二十二)辅助。药物治疗包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI)、氟哌噻吨美利曲辛及苯二氮卓类等。

(6)营养:

患者回到病房后,鼓励患者多饮水,一般在6~8小时内饮水1000~2000ml,尿量达到800ml,以便注入体内的造影剂通过肾脏排出[9]。饮食普食即可,进食一些低盐、低脂、易消化的食物,并根据营养评估结果对症给予营养干预,可酌情根据患者体质进行中医辨证选择食物及制作药膳辅助(见附录二十三)。

3.术后药物管理[10]

(1)抗血小板药物:

若无禁忌症,所有冠心病患者均应长期服用阿司匹林100mg/d。若不能耐受,可用氯吡格雷75mg/d代替。发生ACS或接受PCI治疗的患者,需在阿司匹林100mg/d基础上联合应用一种P2Y12受体拮抗剂(替格瑞洛90mg Bid,氯吡格雷75mg/d),并至少维持12个月。ACS患者PCI术后也可口服普拉格雷10mg/d联合阿司匹林,疗程至少12个月。

(2)β受体阻滞剂和ACEI/ARB:

若无禁忌症,所有冠心病患者均应使用β受体阻滞剂和ACEI,如患者不能耐受ACEI,可用ARB类药物代替。β受体阻滞剂可选择美托洛尔、比索洛尔和卡维地洛,个体化调整剂量,将患者清醒时静息心率控制在55~60次/min为佳。如患者当日需进行一定强度的运动康复,同时调整用量。

(3)他汀类药物:

若无他汀类药物使用禁忌症,即使入院时患者TC和(或)LDL-C无明显升高,也可启动并坚持长期使用他汀类药物。

(4)中医药[11]:

1)急性发作期:

中成药如苏合香丸、速效救心丸、宽胸气雾剂等皆可在心痛发作时含服、喷雾或吞服,但不宜过用久服。

2)慢性缓解期:

多根据患者病情的辨证分型选择中成药制剂:对心血瘀阻者,可使用丹参多酚酸盐静脉滴注,或口服通心络胶囊、复方丹参滴丸、地奥心血康以活血化瘀、通脉止痛;对气虚血瘀者,可选用芪参益气滴丸、精制冠心片、圣地红景天以益气通脉,活血止痛;对寒凝心脉者可选用麝香保心丸等温通心阳、散寒止痛;对瘀浊互结者可选用丹蒌片化浊活血,宽胸通阳;合并心悸者可选用稳心颗粒、参松养心胶囊益气养阴,复脉定悸;血脂调节障碍者可选用血脂康胶囊调节血脂代谢。但中药与西药之间可能存在一定的交互应用,期待进一步的临床实践以获得更为广泛的研究证据。

(三)出院评测及康复处方

参见第六部分出院前康复处方与指导。

二、其他心血管疾病介入治疗Ⅰ期心脏康复

(一)外周血管疾病[6]

外周血管疾病提到的康复要点与手术无关,手术后康复方案基本同PCI,没有特殊的外周血管介入的康复指南证据。但需在进行踝肱指数(Ankle Brachial Index,ABI)评估之后继续进行以上全部项目的评估、宣教和预康复;其踏车和轨道上行走是最有效的,最初符合级别设定在3~5min内会引发跛行症状,患者在这个负荷下步行直到出现中度跛行症状,然后站立休息或坐下一小段时间使症状消退。

(二)大血管疾病介入治疗[6]:

I期康复同PCI,术前康复项目应除外肌力评估、呼吸评估和呼吸锻炼;运动康复部分参考PCI经历急性期的患者,不宜过早大幅度活动。

(三)先心病介入治疗—经皮导管伞封堵[6]:

成人术后I期同PCI,青少年及儿童应更加重视运动康复治疗,因其年龄结构的特殊性,容易存在手术后的心理创伤,但青少年的成长发育离不开运动,所以青少年及儿童应该尽早进行心理干预,鼓励早期运动康复。

同时,应该重视患儿家长特别是患儿母亲的心理干预及教育,防治因家长过度保护心理的出现而拒绝让患儿运动治疗造成的对后期运动康复顺利进行的影响。

(四)心律失常介入治疗—射频消融、植入ICD、CRT、CRT-D等起搏器[6]:

运动方面:植入ICD、CRT、CRT-D等起搏器,为避免电极移位,要求患者在4周后才能进行任何形式的训练,特别是上肢的运动,因为装置植入位置在左侧胸部。

在对ICD植入患者进行运动试验或者训练时,应该避免能够诱发室颤或者抗心动过速起搏干预的强度的活动,一定要先进行极量或者症状限制性运动试验[7]。

重视术后心律管理,制定运动锻炼计划应该更加严格监测心律,根据心律的具体情况及时调整植入的装置、活动量等,必要时使用抗心律失常药物辅助,避免过多的电击或电池过度耗电的情况出现。过多的电击容易造成患者心理的恐惧,影响患者后期心脏运动康复的进行。

对ICD植入患者可以早期进行心理干预,因为ICD植入患者由于害怕压力或者情绪激动会激活装置而限制体力活动,因此给他们的社交生活和工作造成不利的影响,产生过度保护以及恐惧情绪。早期对患者及患者配偶等家人的心理干预,有助于患者心理及社会职能的早日恢复。

第四部分 Ⅰ期心脏康复在心脏病外科手术治疗中的应用建议

一、冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass graft,CABG)Ⅰ期心脏康复

(一)术前心脏康复及宣教

冠状动脉旁路移植术(CABG)的患者进行全部项目的评估、宣教和预康复[5]。

预康复:术前教会患者术后呼吸锻炼及运动康复要点,并规律练习,可以在术前使患者的肺功能和运动能力达到一个较好的状态,还可以使患者在术后早期轻松回忆康复要点,并熟练应用。

1.呼吸锻炼

腹式缩唇呼吸、呼吸训练器、呼吸操、有效咳嗽、拍背体疗、中医呼吸导引(见附录十九)。

2.肢体运动练习

教会患者术后肢体运动,如曲肘、屈膝、翻身。主动活动:握手、足部背侧曲、抬腿、坐起、坐起转腰、弯腰体屈、坐式八段锦、太极拳基本步、站立式八段锦等。

(二)术后ICU心脏康复:

1.评估

每日对肌力、呼吸状态、疼痛、睡眠、心理、营养进行评估,除疼痛评估外,具体评估方法同第三部分相关评估。

疼痛:每日对于清醒但保留气管插管或气管切开的患者评估疼痛时可以应用Cpot评分,非机械通气的患者同第三部分疼痛评估。

2.干预

(1)运动康复[12]:

所有在ICU内时间≥2天的患者,每日8am~8pm需床头抬高>30°。

机械通气的患者在进行呼吸锻炼、脱机治疗时一般不进行任何运动康复,待呼吸锻炼结束休息30min后再进行运动康复。

病情稳定,评估合格,排除禁忌症,辅助患者进行姿势训练:半坐起、坐起、独立坐起,活动部位为四肢+核心肌群,活动强度依据心率和/或Borg评分(12~13分为宜)[7]而定。

根据患者肌力评估情况制定运动方案。

1)肌力≥5级:

①抗阻训练:哑铃上举、花生球、踏车等;

②有氧运动从5~10min起步,每2~3日递增20%;

③练习太极拳[9、10]基本步5~10min/次,2~3次/日;

④练习站立式八段锦1套/日。

2)肌力在3级至5级范围,无肌肉萎缩:

①辅助坐起逐渐过渡到独立坐起、完成弯腰训练;

②肌力训练:从主动运动开始,包括曲肘、抬臂、屈膝、抬腿、握手、足部背侧曲、曲肘、屈膝、抬臂、抬腿,逐渐过渡到抗阻训练,包括哑铃上举、花生球;

③有氧运动从5~10min起步,每2~3日递增20%;

④练习太极拳[9、10]基本步5~10min/次,2~3次/日。

3)肌力在3级至5级范围,有明显肌肉萎缩(上臂臂围≤术前的80%):

①肌力训练:从主动运动开始,包括曲肘、抬臂、屈膝、抬腿、握手、足部背侧曲、曲肘、屈膝、抬臂、抬腿,逐渐过渡到抗阻训练,包括哑铃上举、花生球;

②有氧运动从5~10min起步,每2~3日递增20%;

③练习坐式八段锦(动作幅度宜小)1套/日;

④练习太极拳[9、10]基本步(可耐受独立站立者)5~10min/d。

4)肌力<3级:

①肌肉力量训练(电刺激、免负荷训练);

②协调性训练;

③平衡性训练:静态平衡训练、自动态平衡训练及他动态平衡训练;

④有氧训练;

⑤练习坐式八段锦(动作幅度宜小)1套/日。

(2)呼吸锻炼

1)机械通气的患者:锻炼的强度和频率由患者的血气结果、胸片结果等来决定[7]。

①体疗膨肺、呼吸机疗法(肺复张等);

②脱机训练:脱机呼吸锻炼、减容呼吸锻炼;

③气管插管患者进行腹式呼吸,气切患者进行腹式缩唇呼吸,每次5~10min,每日2~3次,锻炼时可适当调节呼吸机参数,推荐在患者自主呼吸的状态下进行。膈肌功能障碍的患者加强呼吸锻炼及辅助呼吸肌的训练,如快吸慢呼、按摩或刺激辅助呼吸肌等。

2)非机械通气的患者

包括:腹式缩唇呼吸、呼吸训练器、有效咳嗽、体疗仪、拍背、呼吸操。

评估合格,排除禁忌症。(具体方法及注意事项参见第三部分相关内容)

(3)疼痛:

根据评估结果给予干预,包括:心理疗法、自控止痛泵、止痛药物及其他,并可酌情采用中医辨证处方、针灸及手法按摩等方式综合干预(见附录二十)。

(4)睡眠、心理干预:

参见第三部分相关内容。

(5)营养:

根据营养评估结果对症给予营养干预[13]。

1)普通患者经口进食:心脏手术后,若无其他意外情况,绝大多数患者在术后12~18小时均可直接经口正常饮食。在术后早期(48小时内)没有必要给予额外的静脉营养支持。饮食原则一般从半流食[15~20kcal/(kg·d)]开始,在2~3天内即可过渡到普食[20~35kcal/(kg·d)]。在术后早期要注意根据血浆蛋白水平适当补充白蛋白或新鲜血浆。指导患者进食一些高蛋白、低盐低脂、促进胃肠功能恢复的饮食,糖尿病、高脂血症的患者加强营养的同时注意监测血糖和血脂情况。可酌情根据患者体质进行中医辨证选择食物及制作药膳辅助(见附录二十三)。

2)危重患者PN(parenteral nutrition)+EN(enteral nutrition)

①营养支持治疗的时机:一般选择在术后48~72小时开始。

②营养支持治疗的方式和途径

原则:早期PN,迅速实现PN+EN,尽早转为EN。

一般在术后48~72小时开始给予部分PN支持[20~25kcal/(kg·d)],术后3~5天PN逐渐达到REE标准[25~30kcal/(kg·d)],并且在4~5天肠鸣音恢复后开始给予1/4浓度EN合剂500ml/d分次间断灌胃,逐渐过渡到原浓度EN合剂500ml/d;一般在术后6天左右才完成EN的过渡。在此期间,应根据情况给予胃肠道动力药或解痉收敛药物。

③能量的提供和营养配比

营养成分提供热量:脂肪1.2g/(kg·d)(9kcal/g),葡萄糖3g/(kg·d)(4kcal/g),氨基酸1.8g/(kg·d)(4kcal/g)。目前对于心脏术后危重患者PN的应用有以下几条原则:A.按照REE[30kcal/(kg·d)左右]进行营养配给,避免营养过剩,底物应为脂肪+葡萄糖+氨基酸;B.降低葡萄糖在能量配比中的比例30%~50%,脂肪40%~50%;C.提高蛋白质供给,降低氮热比在1∶(100~150)左右,氮钾比为1g∶5mmol。对于PN的配置,由于心脏外科术后的特殊性(总量控制,避免循环容量波动等),PN的实现应以all in one(三升袋)形式配置,由微量泵经中心静脉恒速泵入为好,成人营养液总量应控制在1000~1500ml/d左右(要注意量出为入)。为减少PN的并发症,脂肪乳应尽量选用中长链脂乳,并且其乳化微粒越小越好;氨基酸制剂应覆盖所有必须氨基酸,必要时需补充支链氨基酸。其他成分:低磷血症(甘油磷酸钠注射液)、锌缺乏症(多种微量元素注射液)、谷氨酰胺缺乏(丙氨酰谷氨酰胺)。

EN的选择和治疗尚没有固定标准。各产品按标准配制后所提供的能量均为1kcal/ml,其中脂肪含量相仿,但其蛋白质形式从氨基酸到水解胨各不相同,理想的EN合剂应该包含食物纤维,并且应以水解粗蛋白或整蛋白作为蛋白供应(含有酪蛋白等);配制后的渗透压要低,接近正常肠道渗透压,以减少高渗性腹泻的发生。

3)胃肠道恢复开发:包括嚼口香糖、腹部按摩、及早进行肠内饮食、给予胃肠动力药物、中医辨证营养支持等(见附录二十三)。

(三)术后病房心脏康复

指导下的间断监督及反馈半自我管理模式—病房康复任务卡[5]。

1.运动康复

病情稳定,评估合格,协助患者进行康复活动,活动方式为四肢+核心肌群的活动,活动强度依据心率和/或Borg评分(12~13分为宜)[7]。依据运动康复七步法(见附录十八),患者从坐起、独立坐起、侧坐、下地过渡到快走、上楼梯等。

2.呼吸锻炼

术后每日进行拍背、有效咳嗽、腹式缩唇呼吸、呼吸训练器、呼吸操、中医呼吸导引(见附录十九)。

3.疼痛、睡眠、心理的评估与干预

延续ICU的方法。

4.营养的评估与干预

延续ICU内普通患者经口进食营养处方,饮食原则一般从半流食[15~20kcal/(kg·d)]开始,在2~3天内即可过渡到普食[20~35kcal/(kg·d)]。术后早期要注意根据血浆蛋白水平适当补充白蛋白或新鲜血浆。指导患者进食一些高蛋白、低盐低脂、促进胃肠功能恢复的饮食,糖尿病、高脂血症的患者加强营养的同时注意监测血糖和血脂情况。指导家属进行适当的胃肠按摩,加强经口进食,促进体能恢复,可酌情根据患者体质进行中医辨证选择食物及制作药膳辅助(见附录二十三)。

5.术后药物管理

(1)基本的“三联”用药包括:

抗血小板药物、β受体阻滞剂及硝酸酯类药物。有心肌梗死史的患者应加用肾素血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素受体阻滞剂(ARB)。另外,冠状动脉搭桥术后应严格控制血脂、血糖和血压。即使没有高脂血症,冠状动脉搭桥术后1年内服用降脂药也可提高远期疗效。有糖尿病的患者应服用降糖药或使用胰岛素,有高血压的患者,应服用降压药。

(2)抗血小板药物:

主张冠状动脉搭桥术后应用双联抗血小板治疗,即阿司匹林联合P2Y12受体拮抗剂。阿司匹林是最经典的冠状动脉搭桥术后抗血小板药物(Ⅰ类指征A级证据),其主要药理作用是减少血管内皮损伤和血小板激活引起的桥血管内血栓形成。但阿司匹林必须于搭桥术后48小时内口服,超过48小时则疗效下降,服用剂量在100~325mg,国内患者通常接受100mg的维持剂量,建议终身服药。口服阿司匹林能显著降低围手术期患者死亡率、心梗、脑梗、肠梗死及肾功能衰竭的发生率,还能增加静脉桥1年内的通畅率,降低不良心血管事件的发生率。P2Y12受体拮抗剂主要包括替格瑞洛及氯吡格雷,替格瑞洛的使用方法为90mg、2次/d,连续口服1年;氯吡格雷的使用方法为每天1次,每次75mg,连续口服1年。对于有消化道疾病不能耐受阿司匹林的患者,可以用P2Y12受体拮抗剂作为替代药物(Ⅱa类指征C级证据)。不良反应包括过敏、腹泻、腹痛、诱发心动过缓及呼吸困难等,罕见粒细胞减少。如出现出血,也需停药就诊。为了减少阿司匹林与P2Y12受体拮抗剂合用发生胃出血的概率,搭桥术后1个月往往建议患者口服抑酸剂,保护胃黏膜。

(3)β受体阻滞剂:

有减慢心率、降低血压的作用,能减少心脏做功,降低心肌耗氧量。大量证据表明,冠脉搭桥术后24小时内服用倍他乐克能有效降低术后房颤及心肌缺血的发生率,对于没有禁忌症的患者应尽早给予服用(Ⅰ类指征B级证据)。左室射血分数>30.0%的患者术后应用倍他乐克能减少院内死亡率。倍他乐克的口服剂量应该根据患者的反应而调整,每天2次,每次6.25~50mg,至少服用半年。禁忌症包括:对本药过敏、心源性休克、重度心力衰竭、低血压、严重窦性心动过缓、Ⅱ~Ⅲ度房室传导阻滞、急性心肌梗死,哮喘及慢性阻塞性肺病。用药期间应叮嘱患者注意脉搏次数,使之不低于60次/分,如心动过缓,应该减少用药量。如出现心率低于每分钟50次、二~三度房室传导阻滞、低血压等情况,需要马上停药就诊。

(4)硝酸酯类药物:

搭桥术后应用扩张冠状动脉,防止冠状动脉痉挛,增加冠脉血流。主要包括短效及长效两种,长效硝酸酯可选用缓释剂,建议使用1年。

(5)其他:

多项研究表明,围手术期口服他汀类降脂药(Ⅰ类指征B级证据)能显著改善冠脉搭桥术后患者的远期生存,稳定斑块,并能降低桥血管粥样硬化及心梗发生率。目前有证据支持能够缩小粥样斑块的他汀类药物有辛伐他汀、阿托伐他汀及瑞舒伐他汀,建议搭桥术后服用降脂药1年。治疗目标是使血LDL不超过70mg/dl,或至少降低原水平的30%~50%。对于有心肌梗死的患者,ACEI和ARB类药物能明确防止左心室重构和左心室扩大(Ⅰ类指征B类证据)。没有高血压的冠心病患者,行搭桥术后是否需要口服ACEI/ARB,目前尚无定论。鉴于该药物对搭桥术后患者的安全性和有效性证据不足,如无其他适应症,暂时不推荐常规应用。降压药主要以β受体阻滞剂为基础,使用桡动脉移植的患者可加用钙离子拮抗剂,有心肌梗死的患者加用肾素血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)为主,有心功能低下和术后有下肢水肿的患者加用利尿剂。糖尿病患者的血糖控制对于提高远期疗效也十分重要,建议术后空腹血糖控制在7.0mmol/dL以下,口服降糖药不能理想地控制血糖者,应该注射胰岛素或咨询内分泌科医师。

(6)中医药:

同PCI术后。

(四)出院评测及康复处方

参见第六部分出院前康复处方与指导。

二、其他心脏病外科手术治疗Ⅰ期心脏康复

(一)瓣膜成形术或瓣膜置换术[14]

患者在按相关指南使用华法林等抗凝剂基础上,进行全部项目的评估、宣教和预康复。

(二)先心病外科手术治疗[14]

应注意先心病患者参与体育活动的可能禁忌症包括:急性心肌炎、需要紧急外科手术的先天性心脏病患者(儿童/青少年)、明显缩窄和(或)伴有心力衰竭NYHA分级为Ⅲ/Ⅳ级(术前)、严重的肺动脉高压、严重的发绀、复杂性心律失常、严重的心肌病及梗阻性肥厚型心肌病;其余项目同CABG。

(三)心脏移植[14]

抗排异药物可能引起患者情绪变化及患者体貌的改变,增加心理负担,应向患者讲明原因,降低患者的紧张度,减少患者的心理问题;其余项目同CABG,注意:评价心脏移植患者进行呼吸锻炼后循环稳定的标准为心率<130次/分,动脉血氧饱和度>90%[15]。

(四)大血管疾病外科手术[14]

患者术前康复项目须除外肌力评估、呼吸评估和呼吸锻炼,分次择期手术的患者,手术间歇期应尽量避免在尚未进行手术处理的血管部位进行剧烈运动。其余同CABG。

第五部分 Ⅰ期心脏康复在心脏病内科保守治疗中的应用建议

一、心力衰竭Ⅰ期心脏康复

(一)心脏康复入院评估及宣教

对心力衰竭人群进行心脏康复的目的在于[16]:增加运动耐量、减少症状、改善生活质量、减少急性事件等。评估心力衰竭患者特定的身体损害、功能障碍及生活质量等问题对患者的心脏康复具有重要意义。心脏康复在美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能Ⅰ~Ⅲ级心力衰竭患者中的疗效非常肯定。NYHA心功能Ⅰ~Ⅲ级心力衰竭患者运动训练是安全的,并可显著改善患者的症状,改善患者的运动反应和体能,包括心率、血压、体能及最大耗氧量,并改善患者的生活质量[3,4]。NYHA心功能Ⅳ级不宜做主动运动康复,急性心力衰竭的患者不宜做运动康复[17]。

1.入院评估[18~20](具体评估操作及量表见附录一~十四、二十四~二十六):

(1)急性期评估:急性心力衰竭的患者病情不稳定,需卧床休息,一切以减轻心脏负担为主,期间不做运动康复,可优化用药方案,适当进行呼吸锻炼,保持低盐饮食,加强能量补给,少量多餐,控制饮水量,保持大便通畅,监测每日体重及潜在的病情恶化。

1)标准病史评估(病史一般资料采集登记表);

2)生活质量评估[21][疾病特异性量表建议采用明尼苏达心衰生活质量量表(MLHFQ)和堪萨斯城心肌病患者生活质量量表(KCCQ),普适性量表建议采用SF-36简明健康问卷];

3)营养、睡眠、心理、戒烟的评估(建议应用营养及日常活动评估表、匹茨堡睡眠质量指数量表、心理精神状态评估表、尼古丁依赖量表),睡眠量表评估不合格者,应用睡眠脑电图监测再次评估;

4)液体潴留程度评估(监测体重、胸腹部X线检测)。

(2)稳定期评估:患者病情平稳后,再对其进行以下评估:

1)心肺功能评估[心肺运动试验、肺功能测定、血浆脑钠肽BNP或N末端脑钠肽NT-proBNP、6分钟最大步行距离实验(6MWT)、呼吸肌力量评估、代谢当量与活动能力对照表、超声心动图、静息心电图、动态心电图、动态心排量评估[22]];

2)运动能力评估(身体活动能力评估包括肌力评估、IPAQ评估量表、身体平衡能力评估、步行速度、柔韧性测定、日常生活能力评估);

2.患者教育(见第二部分) 经历急性期或长期卧床的患者、IPAQ评分极低的患者,病情平稳后还要教会基本的肢体运动,指导患者在急性期过后及早床上运动,如曲肘、屈膝、翻身、握手、足部背侧曲、抬腿、坐起、坐起转腰、弯腰体屈等,逐步过渡到床边侧坐、下地、在床旁椅子上吃饭、大小便及室内活动。

(二)心脏康复活动

在指导下的间断监督及反馈的半自我管理模式[22]。

1.评估

每日对肌力、呼吸状态、疼痛、睡眠、心理、营养进行评估,具体评估方法同第三部分相关评估。

2.干预

(1)运动康复[23]:

NYHA心功能Ⅳ级或急性心力衰竭患者需卧床休息,可做被动运动预防深静脉血栓形成[6]。NYHA心功能Ⅰ~Ⅲ级心力衰竭患者,按照运动康复七步法(见附录十八)进行活动:

经历急性期的患者:病情平稳后,按照运动康复七步法进行活动;

未经历急性期的患者:根据患者病情,运动从运动康复七步法的第3-4步起步。

活动部位:四肢+核心肌群的活动;活动强度:心率和/或Borg评分(12~13分为宜)[7];热身运动—呼吸操,松弛运动—哑铃上举,花生球运动。

(2)呼吸锻炼、疼痛、睡眠、心理干预:

参见本书相关部分。

(3)营养:

根据营养评估结果对症给予营养干预,指导患者进食一些高蛋白、低盐、低脂、高纤维素、易消化的食物,伴糖尿病、高脂血症的患者加强营养的同时,需注意监测血糖和血脂的情况。可酌情根据患者体质进行中医辨证选择食物及制作药膳辅助(见附录二十三)。

慢性心衰患者饮食原则:高热量、高蛋白、高纤维、适量脂肪;适当的能量:一般给予25~30kcal/kg,理想体重≈身高-105;防止心源性恶液质;注意水、电解质平衡:适当限钠,给予不超过3g盐;充足的优质蛋白质:应占总蛋白的2/3以上;低脂膳食:给予n-3多不饱和脂肪酸,如鱼类和鱼油;适当补充B族维生素;少食多餐,食物应以软、烂、细为主,易于消化。

3.药物管理

合理使用有循证证据的二级预防药物是改善心力衰竭患者预后的重要措施。优化药物治疗主要包括:血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)/血管紧张素受体拮抗剂(ARB类)、β受体阻滞剂、利尿剂、醛固酮受体拮抗剂、地高辛[24]。

(1)ACEI/ARB类药物:

ACEI类药物是治疗心力衰竭的首选药物和基石,能明显降低患者病死率,若无禁忌症,所有心力衰竭患者必须且终身使用[25~27]。如ACEI类药物患者不能耐受可使用ARB类药物代替。建议早期用药,从小剂量开始,逐渐递增至目标剂量,强调长期应用。ACEI/ARB类药物禁用于低血压、高血钾、严重肾功能不全、双侧肾动脉狭窄、孤立肾伴单侧肾动脉狭窄以及对本类药物过敏的患者。

(2)β受体阻滞剂:

β受体阻滞剂长期应用可改善心功能、延缓或逆转心室重构,且能明显降低心衰患者的病死率和猝死率,在有症状或曾经有症状的NYHA心功能Ⅱ~Ⅲ级的心力衰竭患者必须终身使用,除非有禁忌症或不能耐受,NYHA心功能Ⅳ级者在严密监护和专科医生指导下也可应用[28]。建议从小剂量开始,逐渐递增至目标剂量,强调长期应用。合并二度及以上房室传导阻滞、活动性哮喘和反应性呼吸道疾病患者禁用。如患者当日需进行一定强度的运动康复,同时调整用量。

(3)利尿剂:

对于有液体潴留的心衰患者,利尿剂是唯一能充分控制和有效消除液体潴留的药物,是心衰标准治疗中必不可少的组成部分,是其他治疗心衰药物取得成功的关键因素之一[29]。有液体潴留证据的所有心衰患者均应使用。建议从小剂量开始,逐渐增加剂量,病情控制后,即以最小有效剂量长期维持,并根据液体潴留的情况随时调整剂量。每日体重的变化是最可靠的监测利尿剂效果和调整利尿剂剂量的指标[30]。用药期间注意监测电解质的变化。

(4)醛固酮受体拮抗剂:

醛固酮受体拮抗剂可使NYHA心功能Ⅱ~Ⅳ级的心力衰竭患者显著获益,还可降低患者心源性猝死发生率[31]。适用于NYHA心功能Ⅱ~Ⅳ级的心力衰竭患者[32],已使用ACEI/ARB和β受体阻滞剂治疗仍有持续症状者也应使用。建议小剂量开始,逐渐加量,不推荐使用大剂量。用药期间定期监测血钾和肾功能,螺内酯可引起男性乳房增生症。

(5)地高辛:

研究显示各种程度的心力衰竭患者均可从地高辛的治疗中获益,停用地高辛可导致血液动力学和临床症状恶化[34],但地高辛对心衰患者总病死率的影响为中性[33~35]。适用于已应用以上5类药物仍持续有症状的心力衰竭患者,伴快速心室率的房颤患者尤为合适,已应用者不宜轻易停用。建议小剂量开始,长期维持,老年或肾功能受损者剂量减半。用药期间严格监测地高辛浓度和药物中毒反应。

(6)中医药[36]:

单味中药:现代研究表明一些单味中药具有潜在的防止或逆转心室重构作用,如丹参、黄芪、西洋参、三七、玄参、淫羊藿、苦参等。

中药方剂:

心力衰竭的基本表现是气短、乏力、心悸,属心气虚证,可采用桂枝甘草汤或保元汤补益心气;合并口渴、咽干、盗汗等阴虚表现者可采用生脉散补气养阴,合并畏寒、肢冷、腰酸等阳虚表现者可采用真武汤温阳利水;心力衰竭患者?

[1] Suaya JA,Stason WB,Ades PA,et al.Cardiac rehabilitation and survival in older coronary patients [J].J Am Coll Cardiol,2009,54(1):25-33.

[2] 郭兰,王磊,刘遂心.心脏运动康复[M].南京:东南大学出版社,2014:13-16.

[3] Thompson PD,Franklin BA,Balady GJ,et al,Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into perspective.A scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition,Physical Activity,and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation,2007,115:2358-2368.

[4] O’Connor CM,Whellan DJ,Lee KL,et al.Efficacy and safety of exercise training in patients with chronic heart failure.HF-ACTION randomized controlled trial.JAMA.2009,301:1439-1450.

[5] Clinical practice protocol for cardiac rehabilitation for the acute care nurse. Aliso Viejo,CA:American Association of Critical Care Nurses,2001.

[6] American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for Cardiac Rehabilitaion and Secondary Prevention Program. Fourth Edition.Champaign,IL:Human Kinetics,2003.

[7] American College of Sports Medicine.ACSM’S Guidelines for Exercise Testing and Prescription [M].6th Ed.Philadel-phia;Lippincott Williams & Wilkins,2000,145-149.

[8] Balady G J,Ades P A,Comoss P,et al.Core components of cardiac rehabilitation/secondary prevention programs:2007 update:a scientific statement from the American Heart Association Exercise,Cardiac Rehabilitation,and Prevention Committee,the Council on Clinical Cardiology;the Councils on [J].Circulation,2007,115(3):121-129.

[9] 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组,中华心血管病杂志编辑委员会.中国经皮冠状动脉介入治疗指南2012(简本)[J].中华心血管病杂志,2012,40(4):271-277.

[10] Smith SC Jr,Benjamin EJ,Bonow RO,et al.AHA/ACCF secondary prevention and risk reduction therapy for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease:2011 update:a guideline from the American Heart Association and American College of Cardiology Foundation [J].Circulation,2011,124(22):2458-2473.

[11] 陈可冀,张敏州,霍勇.急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识[J].中国中西医结合杂志,2014(4):389-395.

[12] American College of Sports Medicine.ACSM,S guidelines of graded exercise testing and prescription,6th ed.(Philadelphia:Lippincott,Williams & Wilkins),2002:167.

[13] Krauss RM,Eckel RH,Howard B,et al.AHA Dietary Guidelines:Revision,2000:A statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee of the American Heart Association.Circulation, 2000,102:2284-2299.

[14] Ades PA,Kathy Berra M,EdD JLR.AACVPR Statement:Core Competencies for Cardiac Rehabilitation/Secondary Prevention Professionals:Position Statement of the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation [J].J Cardiopulm Rehabil Prev 2011;31(1):2-10.

[15] Squires R.Cardiac rehabilitation issues for heart transplant patient.J Cardiopulm Rehabil 1990;10:159-168.

[16] 中国康复医学会心血管病专业委员会.慢性稳定性心力衰竭运动康复中国专家共识[J].中华心血管病杂志,2014,42(9):714-720.

[17] Piepoli MF,Conraads V,Corrà U,et al.Exercise training in heart failure:from theory to practice.A consensus document of the Heart Failure Association and the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.Eur J Heart Fail,2011,13:347-357.

[18] 刘江生,马琛明,涂良珍,等.“中国心血管病人生活质量评定问卷”常模的测定[J].心血管康复医学杂志,2009,18(4):305-309.

[19] Markku S.Nieminen,Martin R.Cowie,Helmut Drexler,et al. Executive summary of the guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure [M].Joseph Massie on the natural rate of interest,1750.26(4):384-416.

[20] Authors/Task Force Members,McMurray John J.V.Chairperson,Adamopoulos Stamatis,et al.ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 [J].European Journal of Heart Failure,2012,14(8):803-869.

[21] Inder S Anand,Viorel G Florea,Lloyd Fisher.Surrogate end points in heart failure [J].Annals of Pharmacotherapy,2002,39(9):1414-1421.

[22] Myers J,Wong M,Adhikarla C,et al.Cardiopulmonary and Noninvasive Hemodynamic Responses to Exercise Predict Outcomes in Heart Failure [J]. Journal of Cardiac Failure,2013,19(2):101-107.

[23] Fletcher GF,Balady GJ,Amsterdam EA,et al.Exercise standards for testing and training-a statement for healthcare professionals from the American Heart Association.Circulation,2001,10:1694-1740.

[24] Pashkow,Frederic J.Clinical cardiac rehabilitation:[M].

[25] Karl Swedberg,John Kjekshus.Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart failure:results of the Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study(CONSENSUS)[J].American Journal of Cardiology,1988,62(62):60A-66A.

[26] Group.C M.Effect of Enalapril on Survival in Patients with Reduced Left Ventricular Ejection Fractions and Congestive Heart Failure — NEJM [J]. New England Journal of Medicine,1991,325(5):293-302.

[27] Pfeffer M A,Braunwald E,Moyé L A,et al.Effect of captopril on mortality and morbidity in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction.Results of the survival and ventricular enlargement trial.The SAVE Investigators [J].New England Journal of Medicine,1992,327(10):669-677.

[28] Kendall MJ,Lynch KP,Hjalmarson A,et al.Beta-blockers and sudden cardiac death.[J].Annals of Internal Medicine,1995,123(5):358-367.

[29] Faris R,Flather M,Purcell H,et al.Current evidence supporting the role of diuretics in heart failure:a meta analysis of randomised controlled trials[J].International Journal of Cardiology,2002,82(2):149-158.

[30] Krum H,Cameron P.Diuretics in the Treatment of Heart Failure:Mainstay of Therapy or Potential Hazard?[J].Journal of Cardiac Failure,2006,12(5):333-335.

[31] Pitt B;Zannad F;Remme WJ;Cody R;Castaigne A;Perez A; Palensky J;Wittes J.The Effect of Spironolactone on Morbidity and Mortality in Patients with Severe Heart Failure [J].New England Journal of Medicine,2000,44(341):709-717.

[32] Pitt B,Remme W,Zannad F.Eplerenone,a selective aldosterone blocker,in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction [J].New England Journal of Medicine,2003,348(14):1309-1321.

[33] Uretsky B F,Young J B,Shahidi F E,et al.Randomized study assessing the effect of digoxin withdrawal in patients with mild to moderate chronic congestive heart failure:Results of the PROVED trial [J].Journal of the American College of Cardiology,1993,22(4):955-962.

[34] Rich M W,Mcsherry F,Williford W O,et al.Effect of age on mortality,hospitalizations and response to digoxin in patients with heart failure:the DIG study [J].Journal of the American College of Cardiology,2001,38(3):806-813.

[35] O'Mara N B,Zimmerman W B.Withdrawal of digoxin from patients with chronic heart failure treated with angiotensin-converting-enzyme inhibitors[J].New England Journal of Medicine,1993,329(24):1820-1820.

[36] 中国医师协会中西医结合医师分会,中国中西医结合学会,中国中西医结合杂志.慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识[J].2016,36(2):133-141.

[37] 中国康复医学会心脏康复专业委员会.稳定性冠心病心脏康复药物处方管理专家共识[J].中华心血管病杂志,2016(1).

[38] 刘遂心.冠心病康复/二级预防中国专家共识[C].中国康复医学会心血管病专业委员会换届暨学科发展高峰论坛会议资料.2012.

[39] Hochman J S,Buller C E,Sleeper L A,et al.Cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction—etiologies,management and outcome:a report from the SHOCK Trial Registry.SHould we emergently revascularize Occluded Coronaries for cardiogenic shocK?[J].Journal of the American College of Cardiology,2000,36(3 Suppl A):1063-1070.

[40] Willenheimer R,Rydberg E,Cline C,et al.Effects on quality of life,symptoms and daily activity 6 months after termination of an exercise training programme in heart failure patients.Int J Cardiol.2001,77:25-31.

[41] 日本循环器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン(2012年改訂版)」(班长:野原隆司).2015

[42] Yeh GY;McCarthy EP;Wayne PM;Stevenson LW;Wood MJ;Forman D;Davis RB;Phillips RS.Tai chi exercise in patients with chronic heart failure:a randomized clinical trial [J].Archives of Internal Medicine. 2011,Vol.171(No.8):750-757.

[43] Yeh GY;Wayne PM;Phillips RS.T'ai Chi exercise in patients with chronic heart failure.[J].Med Sport Sci.2008:195-208.

[44] 胡贇皓,张炜.中医呼吸导引康复技术对改善慢性阻塞性肺疾病稳定期患者肺功能的研究[J].中华中医药学刊,2016,02:414-417.

[45] 苟春雁.针灸治疗疼痛验案举隅[J].针灸临床杂志.2011,(1):38-39.

[46] 王连清.浅谈针灸治疗疼痛病症[J].北京中医药大学学报(中医临床版).1994,(1):22-24.

[47] 刘润茂.针灸治疗疼痛的辨证与选穴[J].宁夏医学杂志.1986,(5):274-277.

[48] 邱红星.中医治疗失眠60例临床观察[J].中国卫生产业.2014,(12):185-186.

[49] 邹涛,尹克春,黄静梅,林霞.子午流注择时沐足改善肝火亢盛型高血压病效果观察[J].新中医,2014,08:216-218.

[50] 王利玲,廖明,叶小宁,莫兰芳.中医辨证施治结合饮食调养和穴位按摩治疗社区失眠患者效果观察[J].现代临床护理.2014,(7):24-27.

[51] 王洪志.中医心理治疗理念简述[J].中国心理卫生杂志.2015,(10):729-732.

[52] 胡金萍,殷世鹏,田永衍.移精变气法在情志病治疗中的运用探讨[J].中医研究.2014,(12):4-6.

[53] 王永炎,王燕平,于智敏.移精变气,杂合而治[J].天津中医药. 2013,(9):513-514.

[54] 常翠青,赵文华,贾梅.心血管疾病营养处方专家共识[J].中华内科杂志,2014,53(2):151-158.

[55] Eckel R H,Jakicic J M,Ard J D,et al.2013 AHA/ACC Guideline on Lifestyle Management to Reduce Cardiovascular Risk:A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force onPractice Guidelines[J].Journal of the American College of Cardiology,2014,63(25 Pt B):2960-2984.

[56] 张玉凤,王怡.心血管疾病饮食指导及防治[J].中华现代护理杂志. 2006,(17):1593-1594.