去看看

去看看

(一)概述

急性冠脉综合征(ACS)是以冠状动脉粥样硬化斑块不稳定为基本病理生理特点,以急性心肌缺血为共同特征的一组临床综合征。ACS发病急,病情危重,病死率高。据统计,全球每年有1700万人死于心血管疾病,其中一半以上死于急性心肌梗死。近十年来,我国急性心肌梗死的发病率一直呈明显上升趋势。随着冠脉血管血运重建技术,如经皮冠脉介入术(PCI)和冠状动脉搭桥术(CABG)的普及,以及多种抗血小板和抗凝药物的联合使用大大降低了ACS患者血栓事件的发生率。但临床中各种出血并发症的发生率明显增加,严重出血同样威胁生命。临床中迫切需要兼顾疗效和安全性的新型抗凝药物。随着对凝血机制的深入研究和药物设计的进展,针对特定凝血因子为靶标的新型抗凝药物不断涌现,磺达肝癸钠是抗凝治疗“后低分子肝素时代”的先行者。临床试验证据显示,与传统的抗凝治疗比较,磺达肝癸钠降低ACS患者血栓事件的同时,明显减少出血的发生,患者死亡率也大大降低。为进一步优化ACS患者的抗凝治疗,使临床医师充分了解并合理使用磺达肝癸钠,此共识将简要回顾磺达肝癸钠的药理学特性和临床研究资料,根据已有的循证医学证据提出合理应用磺达肝癸钠的指导建议。

(二)制订背景

数据来源:检索cochrane(2008年12月)、EMBASE(1980年~2009年3月)、PUBMED(1980年~2008年12月)、万方医学数据库(2000年~2008年12月)四个数据库。采用关键词:Fondapa rinux,ACS,Myocardial in farction,磺达肝癸钠,急性冠脉综合征。所选文献研究对象均为人类,且采用英文或中文发表。参考相关治疗指南:美国ACC/AHAUA/NSTEMI治疗指南(2007),欧洲ESCNSTE-ACS诊断和治疗指南(2007),美国ACC/AHASTEMI治疗指南(2008),欧洲ESCSTEMI诊断和治疗指南(2008),美国胸科医师协会抗栓和溶栓第8版指南(2008)。

目前,ACS治疗常用的抗凝药物包括肝素(UFH)和低分子肝素(LMWH)。但是由于UFH可与血清蛋白、巨噬细胞及内皮细胞等广泛结合,对凝血酶的抑制作用不完全并且不稳定,不同个体差异大,存在肝素诱导的血小板减少症(HIT)等副作用。随后,在普通肝素的基础上,陆续研发了数种LMWH,尽管与UFH比较,LMWH具有一些生物学优势,可较为方便地通过皮下途径给药,不需要常规凝血监测,在疗效和出血方面略优或相似,但LMWH和UFH均存在HIT的风险。

(三)磺达肝癸钠的药理学特点

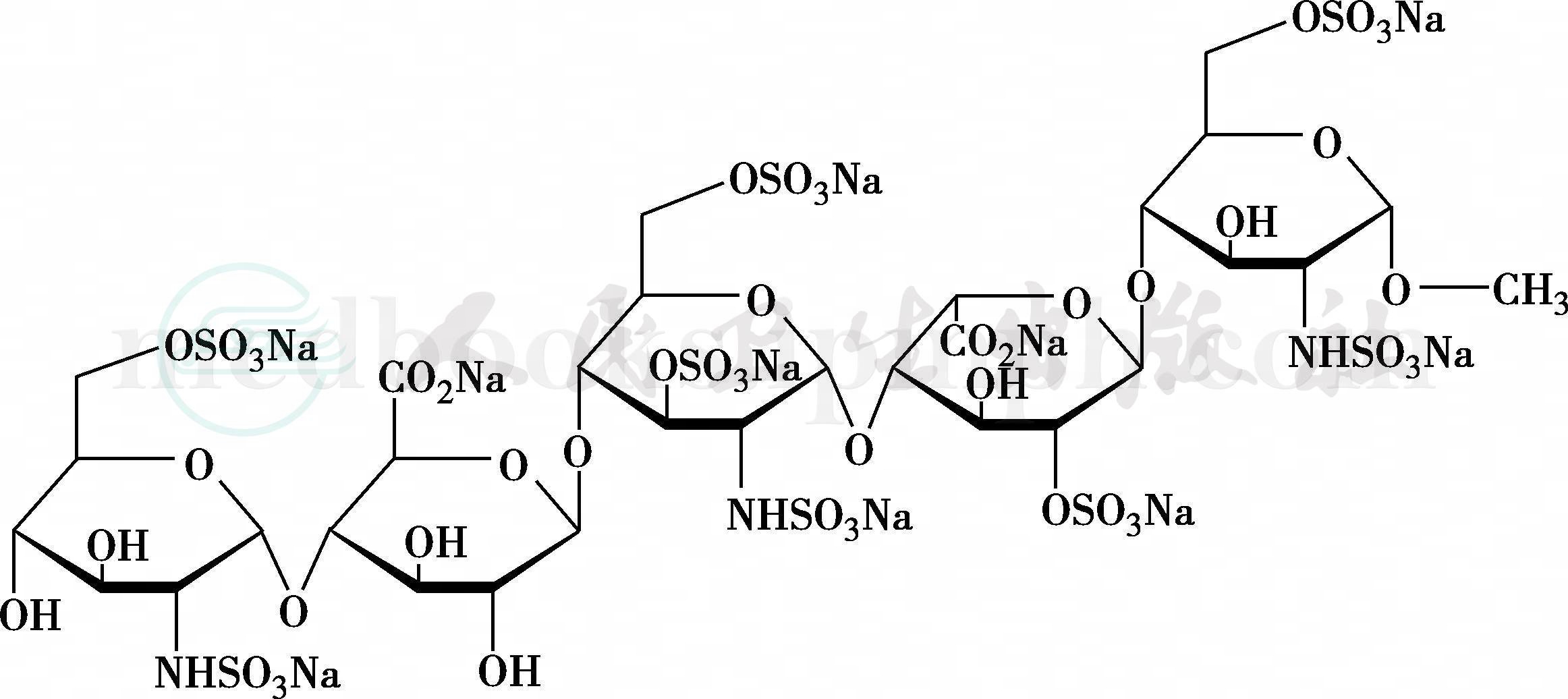

1.磺达肝癸钠的作用机制因子Ⅹa是凝血“启动途径”和凝血“放大途径”共同通路的关键环节,使凝血酶原转换为凝血酶并最终导致血栓的形成,也是抗凝药物的主要靶点。磺达肝癸钠是第一个人工合成的Ⅹa因子选择性抑制剂,化学合成,不含来源于动物的成分,磺达肝癸钠的化学结构见图8-1。磺达肝癸钠以1∶1的比例与抗凝血酶(AT)上的戊糖结构结合而抑制因子Ⅹa,但这种结合是可逆的,磺达肝癸钠活化一个分子的AT后,以原型释放并结合其他的AT分子。磺达肝癸钠与AT结合后,使AT抑制因子Ⅹa的速率增加约300倍。对因子Ⅹa的抑制作用影响

图8-1磺达肝癸钠的化学结构

了凝血级联反应的进程,并抑制了凝血酶的形成和血栓的增大。但是,磺达肝癸钠并不影响AT对凝血酶(Ⅱa因子)的抑制。此外,磺达肝癸钠与血小板没有相互作用,也不影响出血时间。磺达肝癸钠能更加有效地抑制前凝血活酶的生成,即因子Ⅹa、膜磷脂、钙离子和因子Ⅴa的复合物。磺达肝癸钠/AT对于已经形成的前凝血活酶中的因子Ⅹa没有抑制作用。磺达肝癸钠还能剂量依赖性的抑制组织因子/因子Ⅶa,以及因子Ⅶa的产生和活性。与UFH和LMWH不同,磺达肝癸钠对于组织因子途径抑制物没有影响。

与UFH和LMWH另外一个不同的重要特点是,磺达肝癸钠不与血小板结合,不能抑制血小板的聚集,也不与血小板因子4相互作用,临床罕有HIT发生。体外试验显示,即使在很高的药物浓度下,也不会活化血小板,而UFH和LMWH在临床治疗浓度下可激活血小板。

2.抗凝作用磺达肝癸钠静脉或者皮下给药后,剂量依赖性的抑制血栓的形成和进展,仅导致aPTT或PT时间轻度异常,且不影响AT水平和出血时间。磺达肝癸钠的抗凝作用不能被鱼精蛋白中和,但体外及健康人的研究已证实重组Ⅶa因子可以逆转其抗凝作用。

在血浆治疗浓度范围内,磺达肝癸钠的浓度与凝血酶生成的抑制幅度呈线性相关。但与肝素不同,磺达肝癸钠对凝血酶生成的抑制可达到平台,因此对因子Ⅹa的高度抑制可以减少但不能完全阻止凝血酶的生成,可防止过度抗凝。而且由于它对血小板释放的肝素中和蛋白如血小板因子4(PF4)不敏感,不会形成PF4复合物。

3.药物代谢动力学磺达肝癸钠可静脉或者皮下给药。皮下给药后吸收迅速完全,生物利用度为100%。达血浆峰浓度的时间为1.7小时,静脉给药血浆浓度达峰更快,且特异性的结合抗凝血酶(>94%)。

主要以原型由肾脏缓慢清除(65%~77%),可每天一次给药,血浆半衰期大约17小时,老年人延长到21小时。3~4天后达到稳态血浆浓度。磺达肝癸钠不通过肝脏的P450酶代谢,因此较少存在药物的相互作用。研究表明,与华法林、阿司匹林、地高辛和吡罗昔康无药物间相互作用。

(四)临床应用的建议和证据

1.NSTEACS

对于非ST段抬高ACS患者,建议首先进行危险分层,高危患者应早期进行介入治疗,而低危患者可以先保守治疗或择期介入治疗。无论选择何种治疗策略,所有患者应该尽早开始抗凝治疗,可以选择UFH、LMWH、磺达肝癸钠或比伐卢定。

1)如患者选择保守治疗,建议优选磺达肝癸钠。

2)如患者拟进行早期介入治疗,也可以选择磺达肝癸钠。

3)对于出血危险较高的患者,应该首选磺达肝癸钠,优于LMWH和UFH。

4)如患者拟行冠状动脉搭桥术(CABG),应在术前至少24小时停药,可于术后48小时重新开始。

磺达肝癸钠在NSTEACS患者中进行了大量的研究。早期一项2期临床研究,PENTUA(The Pentasaccharidein Unstable Angina)研究在1138例ACS患者比较了4个剂量磺达肝癸钠(2.5mg、4mg、8mg和12mg,每日1次皮下注射)和依诺肝素(1mg/kg每日2次皮下注射),治疗3~8天的疗效和安全性。第9天时磺达肝癸钠2.5mg组复合终点(死亡、MI和复发性缺血事件)发生率显著低于依诺肝素组(27.9%vs35.7%,P<0.05),而高剂量(4mg、mg和12mg)磺达肝癸钠组与依诺肝素组在第9天和第30天时的复合终点发生率相似。出血发生率在各治疗组间的差异无统计学显著性,其中磺达肝癸钠2.5mg组与依诺肝素组均无大出血事件。该研究确立2.5mg/d作为ACS患者3期研究的标准剂量。

OASIS-5(The Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes)研究奠定了磺达肝癸钠在NSTEACS患者抗凝治疗的地位。该研究为随机、双盲对照、平行组设计的国际研究,共纳入20078例不稳定心绞痛或NSTEMI患者。结果显示,磺达肝癸钠(2.5mg/d皮下注射≤8天)在降低9天时的死亡、MI或者顽固性心肌缺血事件的主要终点不劣于依诺肝素(1mg/kg,一天2次,肾功能不全患者一天1次),其疗效可维持长达6个月。9天时,磺达肝癸钠组的严重出血事件发生率显著低于依诺肝素组(2.2%vs4.1%,P<0.001),其中磺达肝癸钠组致死性出血的患者为7例,显著低于依诺肝素组(22例)(P=0.005)。9天时死亡、心肌梗死、难治性心肌缺血或严重出血组成的联合终点,磺达肝癸钠组发生率为7.3%,在依诺肝素组为9.0%(P<0.001)。30天时磺达肝癸钠组死亡率显著低于依诺肝素组,主要来自严重出血的降低。但是磺达肝癸钠冠脉导管内的血栓形成高于依诺肝素(0.9%vs0.4%,P=0.001)。亚组分析显示,无论患者年龄、性别、肌酐水平以及GRACE评分,结果均有利于磺达肝癸钠。ESC指南中在非急症情况下如果尚未决定是否采用早期有创性治疗策略均推荐磺达肝癸钠(ⅠA)。ACC/AHA指南中对保守策略推荐推荐磺达肝癸钠(ⅠB)并对出血风险增加的患者更推荐使用(ⅠB)。

中国340例亚组分析显示,磺达肝癸钠组在第9天的联合终点(治疗与国家亚组的交互作用P=0.414)及大出血事件的发生率(治疗与国家亚组的交互作用P>0.40)与全球结果一致。因此,此研究结果可适用于中国人群。

2.STEMI

STEMI患者在发病12小时内应该积极给予再灌注治疗,直接PCI或静脉溶栓治疗。对于没有进行再灌注治疗或就诊较晚丧失早期再灌注治疗时机的患者均应该积极进行抗凝治疗。

1)STEMI患者如拟进行直接PCI,不建议选用磺达肝癸钠。

2)STEMI患者如选择链激酶溶栓治疗,建议给予磺达肝癸钠辅助抗凝。

3)STEMI患者未接受再灌注治疗,建议给予磺达肝癸钠。

PENTALYSE是一项多中心、随机开放Ⅱ期临床试验,333例STEMI患者采用tpa溶栓,随机分为普通肝素组和3个剂量磺达肝癸钠组(首次静脉推注,以后每天一次皮下注射,分别为4~6mg、6~10mg或10~12mg),冠脉造影结果显示,各组90分钟心肌梗死溶栓(TIMI)血流3级血流的比例相似,但磺达肝癸钠组5~7天梗死血管再闭塞比例明显低于UFH。主要的安全性终点(颅内出血和输血)两组相似。

OASIS-6研究是一项在STEMI患者中评价磺达肝癸钠与对照治疗的疗效和安全性的国际、随机、双盲对照、平行组研究,共纳入12092例STEMI患者,在症状发生12~24小时内随机给予磺达肝癸钠或者常规治疗(安慰剂或UFH)。结果显示,与常规治疗相比,磺达肝癸钠分别使9天、30天和研究结束(3~6个月)的联合终点的相对风险分别降低17%、14%和12%(P<0.01)。第30天时,磺达肝癸钠组死亡率为7.8%,对照组为8.9%(P=0.03)。尽管两组间总的严重出血发生率无显著差异,但出血性心包填塞发生率在磺达肝癸钠组显著低于对照组(0.46%vs0.79%,P=0.02)。分层分析显示,磺达肝癸钠与安慰剂比较更优,但与UFH比较没有显著性差异。

该研究中共5436例患者接受了溶栓治疗,其中73%的患者采用链激酶溶栓。4415例患者随机在磺达肝癸钠或安慰剂,1021例患者随机在磺达肝癸钠或普通肝素。结果显示30天主要终点磺达肝癸钠组低于对照组,严重出血危险明显下降,无论对于UFH还是安慰剂,结果均一致。但是,对于纤维蛋白特异性溶栓患者磺达肝癸钠没有明显优势。

在2867例未进行再灌注治疗的患者中,磺达肝癸钠的疗效和安全性也优于对照组。而在接受直接PCI治疗的患者,磺达肝癸钠组导管血栓和急性血栓并发症增加。

ACC/AHA及ESCSTEMI指南对接受非再灌注治疗患者均推荐磺达肝癸钠(ⅠB)。ACC/AHA指南对接受纤维蛋白溶解再灌注治疗患者推荐磺达肝癸钠(ⅠB)。ESC指南对接受链激酶溶栓治疗患者推荐磺达肝癸钠(ⅡaB)。

中国1488例亚组分析显示,磺达肝癸钠组在降低第30天的死亡、再发心肌梗死事件及大出血事件的发生率与全球总体结果一致(治疗与国家亚组的交互作用P=0.412)。因此,此研究结果也适用于中国人群。

3.PCI治疗

相当一部分早期未进行PCI的ACS患者中,可能需要进行冠脉造影或延迟PCI,包括选择保守治疗的NSTEACS患者,溶栓后的择期造影或补救性PCI,以及早期没有再灌注治疗的患者。在造影或PCI术之前接受磺达肝癸钠抗凝治疗以及在术后继续磺达肝癸钠抗凝治疗的患者。

1)患者如已经给予磺达肝癸钠,并拟行造影或PCI术,建议术中追加普通肝素,50~100IU/kg。

2)PCI术后,如果使用血管闭合器或经桡动脉途径可立即拔除鞘管,如未使用闭合器,需距上次注射磺达肝癸钠6小时后拔除。拔除鞘管后重新开始用磺达肝癸钠治疗的时间不早于拔除鞘管后2小时。

ASPIRE研究对350例行择期或紧急PCI的患者随机分为磺达肝癸钠2.5mg组、5.0mg组或UFH。结果显示,磺达肝癸钠组与UFH组的复合有效性终点随机化后48小时内首次发生的死亡、心肌梗死(再梗死)、紧急血运重建和需要临时给予糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂的发生率相似(均为6.0%),并且磺达肝癸钠在诱导凝血酶生成的标志物持续减少方面显著优于UFH(P=0.02)。无论患者是否联合糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂,磺达肝癸钠组与UFH组的出血发生率较低(分别为6.4%与7.7%),但差异无显著性。

对OASIS-5研究PCI亚组的分析提示,PCI术前使用磺达肝癸钠与依诺肝素比较,疗效和安全性的净获益更优。共6238例NSTEACS患者住院期间行PCI,PCI距抗凝治疗的平均时间为2.5天,其中超过40%患者在24小时内行PCI。9天时,磺达肝癸钠组严重出血的发生率明显低于依诺肝素组(2.4%vs5.1%),用药第一天两组即出现明显差异,术后再次用药也没有增加出血的危险,与患者的年龄、肾功能情况无关。两组缺血事件没有明显差异。冠脉造影中,血管突然闭塞没有差异,穿刺局部并发症,如血肿和假性动脉瘤的发生率均较低。但是,导管内血栓的发生率磺达肝癸钠明显高于依诺肝素组(0.9%vs0.4%)。

OASIS-5研究后期,开放使用UFH的患者导管血栓的发生率明显降低,出血发生率没有增加。但是关于PCI术中追加UFH的剂量方案还需要前瞻性研究(OASIS8)的进一步证实。

ACC/AHA指南对UA/NSTEMI侵入策略推荐磺达肝癸钠(ⅠB)。ACCP8指南对NSTEACS接受早期侵入或延期侵入策略推荐磺达肝癸钠优于依诺肝素(ⅠA)。

(五)特殊人群的治疗

1.老年人及肾功能不全患者

ACS患者的危险随年龄增加而明显升高,欧美的调查显示75岁以上患者占所有ACS患者近1/3。高龄是抗栓治疗出血的危险因素,注意抗栓治疗的获益和风险比,充分考虑患者的合并疾病和联合用药。美国的调查显示,肾功能不全在ACS患者中极为常见,其心血管病死率与肾小球滤过率(GFR)下降呈直线相关,当GFR<60ml/min时急剧升高。国内对39个中心3589例行介入治疗的ACS患者的调查发现,运用简化MDRD方程估算发现,2/3患者已经存在不同程度肾功能不全(eGFR<90ml/min),13%的患者eGFR<60ml/min。肾功能不全也是出血的独立危险因素。所有ACS患者应该常规进行肾脏功能评价,尤其是老年人、低体重和女性患者,建议采用Cockroft-Gault公式计算肌酐清除率。现有循证医学表明,磺达肝癸钠不宜用于肌酐清除率<20ml/min的患者,肌酐清除率为20~50ml/min的患者进行静脉血栓栓塞预防时,给药剂量应减少1.5mg,每日一次。OASIS-5研究中,65岁以上患者出血发生率明显高于65岁以下患者,但是与依诺肝素比较,磺达肝癸钠出血危险仍较低,无肾功能受损的老年患者(>75岁)无需调整剂量。肾功能不全患者[GFR<58ml/(min•1.73m2)](共5141人),磺达肝癸钠组的出血发生率显著低于依诺肝素(比值比0.42,P<0.001)。其中肌酐清除率在20~30ml/min患者第9天大出血分别为磺达肝癸钠1.7%,依诺肝素8.8%(比值比0.19);肌酐清除率在30~50ml/min患者第9天大出血分别为3.3%、6.2%(比值比0.52)。研究中肌酐清除率≥20ml/min的肾功能受损患者磺达肝癸钠未调整剂量,出血风险仍显著低于调整剂量(肌酐清除率≤30ml/min减量至1mg/kg每日1次)的依诺肝素,因此肌酐清除率>20ml/min的ACS患者不需要减少给药剂量。治疗不稳定性心绞痛/非ST段抬高心肌梗死和ST段抬高心肌梗死,有关肌酐清除率为20~30ml/min的患者使用磺达肝癸钠2.5mg每日一次的现有的临床数据有限。因此,内科医生应确定治疗的益处是否超过风险。对于高龄及肾功能不全的患者需要个体化评估出血风险,并注意观察出血并发症。

2.肝素诱导的血小板减少症

肝素诱导的血小板减少(HIT)是肝素应用的常见并发症,也是药物相关性免疫介导血小板减少最常见的原因,UFH和LMWH均可诱发HIT。磺达肝癸钠与血小板没有相互作用,不会导致HIT,目前尚未见相关的报道。发生HIT时往往会导致严重的血栓栓塞事件,血小板严重下降(超过50%)。可疑或确诊HIT时应该立即停用普通肝素或低分子肝素,并采用其他抗凝药物替代。已有数个病例和一个回顾性综述报道了磺达肝癸钠在此类患者中的应用。尽管证据不多,HIT患者可以采用磺达肝癸钠替代UFH或LMWH。

(六)治疗建议

1.适应证

(1)UA/NSTEMI

1)如患者选择保守治疗,建议优选磺达肝癸钠。

2)如患者拟进行早期介入治疗,也可以选择磺达肝癸钠。

3)对于出血危险较高的患者,应该首选磺达肝癸钠,优于LMWH和UFH。

4)如患者拟行冠状动脉搭桥术(CABG),应在术前至少24小时停药,可于术后48小时重新开始。

推荐剂量:磺达肝癸钠,2.5mg,皮下注射,每日1次。建议治疗一般不超过8天。

(2)ST段抬高心肌梗死(STEMI)

1)STEMI患者如拟进行直接PCI,不建议选用磺达肝癸钠。

2)STEMI患者如选择链激酶溶栓治疗,建议给予磺达肝癸钠辅助抗凝。

3)STEMI患者未接受再灌注治疗,建议给予磺达肝癸钠。

推荐剂量:首次静脉注射2.5mg,以后2.5mg皮下注射,每日1次,建议治疗一般不超过8天。

2.禁忌证

1)已知对磺达肝癸钠过敏的患者。

2)明显临床活动性出血患者。

3)急性细菌性心内膜炎患者。

4)严重肾衰竭患者(肌酐清除率<20ml/min)。

(七)结语

急性冠脉综合征患者的血栓事件随着血运重建治疗和抗栓治疗药物联合应用大大降低,但出血并发症也越来越常见。出血是ACS患者死亡的重要预测因素。因此,理想的抗凝药物应当能有效抗栓的同时降低或不增加出血风险。与目前临床中常用的抗凝药物比较,磺达肝癸钠为人工合成药物,多数患者采用固定剂量,无HIT并发症。以临床事件为研究终点的临床试验证明,磺达肝癸钠用于ACS的抗凝治疗不仅能够有效地减少心血管事件,而且大大减低出血风险(无论患者的年龄、性别、肾功能情况和危险分层如何),尤其对于出血风险较高的患者更优。

1﹒Anderson JL .ACC/A HA UA/NSTEMI 治疗指南.Circulation,2007,50:1‐157 .

2﹒E Bassand JP.SC NSTE‐ACS 诊断和治疗指南.Eur Heart J,2007,28:1598‐1660 .

3﹒Ant man EM,Hand M,Ar mstrong PW,et al .2007 Focused update of the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients with ST‐Ele vation Myocardial Infarction:a report of the American Col ege of Cardiolo gy/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines .J Am Coll Cardiol,2008,51:210‐247 .

4﹒Frans Van de Verf .Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST‐segment elevation.Eur Heart J,2008,29:2909‐2945 .

5﹒van Boeckel CAA,Petitou M .The unique antithrombin Ⅲbinding domain of heparin:alead to new synthetic antithrombotics .Angew Chem(Int Ed Engl),1993,32:1671‐1690 .

6﹒Petitou M,Lor meau JC,Choay J .Chemical synthesis of glycosaminogly cans:new approaches to antithrombotic drugs .Supplement to Nature,1991,350:30‐33 .

7﹒Boneu B,Necciari J,Cariou R,et al .Phar macokinetics and tolerance of the natural pentasaccharide(SR90107/Org31540)with high affi nity to an tithrombin Ⅲin man.Thromb Haemost,1995,74:1468‐1473 .

8﹒Donat F,Duret JP,Santoni A,et al .The phar macokinetics of fondaparinux sodiumin healthy volunteers .Clin Phar macokinet,2002,41(suppl):1‐9 .

9﹒Varin R,Mirshahi S,Mirshahi P,et al .Clot structure modification by fondaparinux and consequence on fibrinolysis:a new mechanism of an tithrombotic activity .Thromb Haemost,2007,97:27‐31 .

10﹒Béguin S,Choay J,Hemker HC.Theaction of a synthetic pentasaccharide on thrombin generation in whole plasma.Thromb Haemost,1989,61:397‐401 .

11﹒Walenga J M,Jeske WP,Bara L,et al .Biochemical and phar maceutical ra tionale for the develop ment of a synthetic heparin pentasaccharide. Thromb Res,1997,86:1‐36 .

12﹒Lisman T,Bijsterveld NR,Adel meijer J,et al .Recombinant factor Ⅶa re verses the in vitro and ex vivo anticoagulant and profibrinolytic effects of fondaparinux .J Thromb Haemost,2003,1:2368‐2373 .

13﹒Gerotziafas GT,Depasse F,Chakroun T,et al .Recombinant factor Ⅶa partial y reverses theinhibitory effect of fondaparinux on thrombin gen eration after tissue factor activation in platelet rich plasma and whole blood .Thromb Haemost,2004,91:531‐537 .

14﹒Huvers F,Slappendel R,Benraad B,et al .Treat ment of postoperative bleeding after fondaparinux with r FVIIa and tranexamic acid .Neth J Med,2005,63:184‐186 .

15﹒Mant T,FourniéP,Ollier C,et al .Absence of interaction of fondaparinux sodium with digoxin in healthy volunteers .Clin Phar macokinet,2002,41(suppl):39‐45 .

16﹒Ol ier C,Faaij RA,Santoni A,et al .Absence of interaction of fondapa rinux sodium with aspirin and piroxicamin healthy male volunteers .Clin Phar macokinet,2002,41(suppl):31‐37 .

17﹒Paolucci F,Clavies MC,Donat F,et al .Fondaparinux sodium mechanism of action:identification of specific binding to purified and human plasma‐derived proteins .Clin Phar macokinet,2002,41(suppl):11‐18 .

18﹒Smogorzewska A,Brandt JT,Chandler WL,et al .Effect of fondaparinux on coagulation assays:results of College of American Pathologists profi ciency testing.Arch Pathol Lab Med,2006,130:1605‐1611 .

19﹒Simoons M,Bobbink I W,Boland J,et al .A dose‐finding study of fondapa rinux in patients with non‐ST‐segment elevation acute coronary syn dromes;The Pentasaccharidein Unstable Angina(PENTUA)study .J Am Col Cardiol,2004,43:2183‐2190 .

20﹒The Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes . Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary syn dromes .N Engl J Med,2006,354:1464‐1476 .

21﹒Coussement PK,Bassand JP,Convens C,et al .A synthetic factor‐Xa‐inhibitor(ORG31540/SR9017A)as an adjunct to fibrinolysis in acute my ocardial infarction.Eur Heart J,2001,22:1716‐1724 .

22﹒The OASIS‐6 Trial Group .Effects of fondaparinux on mortality and rein farction in patients with acute ST‐segment elevation myocardial infarc tion .The OASIS‐6 randomized trial .JA MA,2006,295:1519‐1530 .

23﹒Mehta SR,Steg PG,Granger CB,et al .Randomized blinded trial compa ring fondaparinux with unfractionated heparinin patients undergoing con temporary percutaneous coronary intervention:The Arixtra Study in Per cutaneous Coronary Intervention:a Randomized Evaluation(ASPI RE)pilot trial .Circulation,2005,111:1390‐1397 .

24﹒霍勇,何华.急性冠状动脉综合征接受介入治疗患者肾功能状态多中心

注册研究.北京大学学报,2007,39(6):624‐629 .

25﹒Fox KAA .Influence of Renal Function on the Efficacy and Safety of Fondaparinux Relative to Enoxaparin in Non‐ST‐Segment Elevation Acute Coronary Syndromes Ann Int Med,2007,147:304‐310 .

26﹒Mehta SR etal Efficacy and Safety of Fondaparinux Versus Enoxaparinin Patients With Acute Coronary Syndromes Undergoing Percutaneous Cor onary Intervention J Am Col Cardiol,2007,50:1742‐1751 .