去看看

去看看

(一)急性冠状动脉综合征患者治疗的现状

近年来,急性冠状动脉综合征(ACS)治疗领域的临床研究和循证证据越来越丰富,指南不断推陈出新。但是临床实践与指南仍然存在很大差距。ACS患者的住院死亡率和远期死亡率仍然高达6%和12%。首先,大规模临床研究排除了合并多种疾病的患者,而其中很多是高危患者;其次,受到各种因素的影响,并非所有患者均能接受指南推荐的最佳治疗策略。尽管血运重建治疗对高危ACS患者优于药物治疗,但相当一部分患者没有接受血运重建,药物治疗也较差。本共识的目的是强化和规范ACS患者的抗血小板治疗,治疗建议只适用于采取药物治疗的ACS患者。

全球最大的ACS注册研究——GRACE研究(Global Registry of Acute Coronary Events)显示大约40%的ACS患者没有进行导管检查,非ST段抬高ACS(NSTEACS)患者32.5%接受了PCI治疗,ST段抬高心肌梗死(STEMI)患者介入治疗的比例为53.7%。其中,低危ACS患者接受PCI治疗的比例(40%)明显高于中危和高危患者(分别为35%和25%),冠脉造影为三支病变的患者中25%没有进行血运重建。GRACE研究中国亚组分析提示所有ACS患者接受介入治疗的比例不足50%,不稳定心绞痛患者高于NSTEMI患者。

多项注册研究显示非血运重建治疗的ACS患者接受指南推荐药物治疗的情况很不理想。REACH是一项全球40个国家参与的冠心病患者治疗情况的门诊调查,其中PCI、CABG和药物治疗的比例约各占1/3。药物治疗患者的主要为高龄和女性患者较多,正在使用指南建议药物治疗的比例均明显低于血运重建患者,包括双重抗血小板治疗。可能的原因是介入术中和术后的用药更容易被患者接受并长期坚持,如置入药物洗脱支架(DES)后的双重抗血小板药物;血运重建患者对疾病的认知度较高,更重视疾病和长期治疗。此外,心血管专科医生对药物治疗患者的关注要少于介入治疗患者。

中国的治疗现状与国外有很多相似之处。CPACS(The Clinical Pathways for Acute Coronary Syndrome in China)研究登记注册了2004~2005年,18个省51家医院的2973例患者,STEMI患者和NSTEACS患者分别占43%和57%。结果显示无论是三级医院还是二级医院,对ACS患者的干预和治疗均没有采用危险分层。STEMI患者急性期再灌注治疗的比例较低:就诊于有导管室的医院患者36%接受了再灌注治疗(12小时内),无导管室的医院为31%,而直接PCI的比例仅分别为16.3%和6.6%。根据GRACE评分进行分层后发现,患者是否接受导管检查和介入干预与危险评分成反比,高危、中危和低危的患者接受介入治疗的比例分别为27.5%、44.5%和44.4%。治疗药物中,阿司匹林的使用率超过95%,氯吡格雷的使用率在三级医院为63%,在二级医院仅为36.5%。

另外一项在全国32家医院进行的TREAD研究(Registry of Treatment Guideline Adherence in Non PCI treated Non-STEACS)登记出院诊断为NSTEACS而入院时未接受PCI治疗的患者。初步分析显示,多数NSTEACS患者使用了阿司匹林,但近半数患者入院24小时内使用了氯吡格雷,正确使用负荷剂量氯吡格雷300mg的比例极低(不到20%)。出院时所有患者使用指南推荐的治疗药物均较住院期间下降,双重抗血小板治疗的比例低于50%。在中国,ACS患者的诊断、危险分层和治疗均较指南有很大差距。

影响ACS患者治疗决策的因素很复杂,包括社会、经济、患者和医院等因素。

首先,医院的资源是决定ACS患者是否进行血运重建的重要因素,配备有导管室的三级医院进行PCI和CABG的比例较高。

其次,ACS的治疗决策是很复杂的临床问题,很多医生在决定患者是否进行PCI时,更多根据血管造影的解剖特点,而没有常规对患者进行危险分层来决策治疗。随着患者临床情况的不断变化,其危险程度也在不断变化。

再次,部分ACS患者没有得到及时正确的诊断,近1/10的ACS患者没有胸痛,可表现为晕厥/晕厥前兆、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至无症状,其中近1/4被误诊。一部分ACS患者表现为典型心力衰竭症状,被误认为是急性心力衰竭,接受导管检查和介入治疗的比例很低,β-阻断剂和他汀类药物的使用较少。与具有典型症状的患者比较,这些患者接受有效药物治疗的几率更小,死亡率更高。

最后,CRUSADE研究发现,大约有25%的患者存在介入治疗禁忌证,最常见的是合并内科疾病,如肾功能不全。此外,高龄、女性、慢性肾衰、糖尿病、心力衰竭或心力衰竭病史的患者接受血运重建治疗的比例较低。另外,社会经济水平较低的患者进行介入治疗也较少。

总之,ACS患者的治疗决策受到就诊医院条件、临床情况、经济条件等多种因素的影响。无论是临床试验还是临床实践均提示部分高危ACS患者没有接受血运重建治疗,这些患者往往是高龄或合并多种疾病,如肾功能不全和心力衰竭,同时药物治疗也明显不足。我们应该强调对ACS患者进行危险分层,同时对药物治疗的患者加强有指南推荐的药物治疗。

(二)急性冠状动脉综合征非血运重建患者的抗血小板治疗建议

2007年,ESC和ACC/AHA分别发布了NSTEACS指南和部分更新的STEMI治疗指南。基于近年来关于早期介入治疗的大量研究,指南的重要变化之一是将NSTEACS患者的治疗策略分为早期介入治疗和早期保守治疗。早期介入治疗可以理解为数小时或2~3天内进行介入治疗。早期介入治疗能够降低高危患者的心绞痛复发、远期死亡率和心肌梗死再发。临床实践中,由于较为复杂的原因导致很多高危ACS患者并没有进行早期介入治疗。除了低危患者无需血运重建外,未接受血运重建治疗的患者可能包括以下几种情况:①没有正确地进行危险分层,未及时识别出的中危和高危患者;②因医院条件或患者的意愿而没有进行冠状动脉造影,包括接受溶栓治疗STEMI患者;③冠状动脉造影发现冠状动脉病变不严重;④冠状动脉造影发现冠状动脉病变严重,但是拒绝或不能进行血运重建治疗。

为了改善这一状况,首先应根据患者的病史、症状、心电图、生物标志物等,正确诊断ACS。ACS的常见临床表现包括:ST段抬高心肌梗死和非ST段抬高心肌梗死以及不稳定性心绞痛,后者包括:初发心绞痛、恶化型心绞痛(强度、持续时间和频度增加)、静息心绞痛和梗死后心绞痛。

其次,综合评价ACS患者的危险程度,并根据临床情况对患者的危险程度进行动态评估。观察12导联心电图的变化(初诊及10分钟、6小时、24小时和出院前),尤其是当患者症状有变化时。立即测定肌钙蛋白,如果初次结果为阴性,应于6~12小时后重复。病情稳定、心电图正常、肌钙蛋白阴性的患者出院前可进行无创检查。

对于STEMI患者,应该积极进行再灌注治疗,根据患者症状发作时间、心肌梗死危险、溶栓的危险和PCI相关的延误选择。

NSTEACS的危险评分方法有很多种,推荐使用GRACE评分或TIMI评分。TIMI评分简便,但对患者远期预后的预测较差。GRACE评分的参数包括年龄、心率、收缩压、血肌酐水平、Kilip分级、ST段压低、心肌标志物升高及心搏骤停,计算较为复杂,但网上可以免费使用专用的计算器,输入参数即可。建议ACS患者至少在入院和出院时分别评估一次。

具有下列一项特征的患者为中危和高危,应该首先选择早期介入治疗:①难治性心绞痛、静息心绞痛或强化抗心绞痛药物治疗仍复发;②心电图显示ST段压低(>2mm)或T波倒置较深,或ST-T动态改变;③肌钙蛋白水平升高;④心力衰竭或血流动力学不稳定;⑤致命性心律失常(心室颤动或室性心动过速);⑥糖尿病;⑦肾功能减低[GFR<60ml/(min•1.73m2)];⑧心功能不全:LVEF<40%;⑨PCI后6个月内;⑩曾行CABG;〇1中度至高度风险(GRACE评分)。

低危患者的特征为无反复发作胸痛,无心力衰竭体征,ECG未见异常(6~12小时),肌钙蛋白阴性(就诊时及就诊后6~12小时)。

危险分层有助于正确选择早期治疗策略(介入或药物),但无论患者是否进行介入治疗,所有ACS患者只要没有禁忌证均应该给予氯吡格雷联合阿司匹林的双重抗血小板治疗。

1.抗血小板药物及治疗建议

血小板活化是ACS发病机制的关键环节,不但在ACS急性期即斑块破裂血栓形成阶段,而且在动脉粥样硬化血栓形成的长期预防过程中均需要抑制血小板的活化,因此抗血小板治疗贯穿了冠心病治疗始终。目前抗血小板治疗药物主要包括三类,即水杨酸类、噻吩吡啶类和糖蛋白Ⅱb/Ⅲa拮抗剂。ACS患者急性期和长期治疗中的口服抗血小板治疗以阿司匹林联合氯吡格雷为主,高危或PCI患者可联合使用糖蛋白Ⅱb/Ⅲa拮抗剂。

(1)阿司匹林:作用机制:阿司匹林不可逆性抑制血小板环氧化酶-1,从而阻止血栓烷A2的形成,达到抑制血小板活化和聚集的作用。但阿司匹林对其他激动剂(如胶原、ADP)所引起的血小板聚集没有影响。

剂量:长期治疗的最佳剂量为75~150mg。为了使阿司匹林迅速起效,建议ACS患者初诊时首次给予负荷剂量150~300mg。

不良反应:阿司匹林常见的副作用是胃肠道不适和消化道出血,出血危险与剂量相关。服用阿司匹林服用过敏反应较少,主要表现为哮喘、荨麻疹。

药物相互作用:尽量避免同时使用布洛芬,布洛芬可阻断阿司匹林的抗血小板作用。联合其他抗血小板和抗凝药物时,出血并发症的危险增加。

适应证:所有确诊或可疑的ACS患者,无禁忌证,急性期均应该使用,确诊的ACS患者需长期使用。

禁忌证:活动性出血或出血性疾病;重要脏器的出血:如胃肠道出血、泌尿生殖系统出血;活动性消化性溃疡;严重控制不良的高血压;严重过敏反应或不能耐受(表现为哮喘及鼻息肉)等。

治疗建议:

1)所有NSTEACS患者如能耐受,尽早给予阿司匹林,负荷剂量150~300mg,随后均长期治疗,维持剂量为75~100mg。

2)ACS患者拟行CABG术前不建议停药。

3)STEMI患者无论是否接受纤溶治疗,除非有禁忌证,初诊时阿司匹林150~300mg嚼服,非肠溶制剂较肠溶制剂经口腔黏膜吸收更快,随后长期治疗,每天75~150mg。

4)服用阿司匹林后发生出血或有出血危险因素的患者,选择较低剂量阿司匹林(75~100mg/d)。不能耐受或禁忌使用阿司匹林的患者,可考虑长期使用氯吡格雷75mg/d替代。对并发消化道溃疡或消化道出血的高危ACS患者,应给予必要的胃肠道保护性治疗。

抗栓协作组荟萃分析包括了195项临床研究,结果显示阿司匹林能够使心血管死亡、心肌梗死和卒中降低22%,其中包括ACS患者。尽管没有在ACS患者中比较阿司匹林剂量的研究,但抗栓协作荟萃分析提示阿司匹林在75~1500mg作用疗效相似,而随剂量增加出血发生率明显升高。

(2)氯吡格雷:作用机制:噻吩吡啶类药物不可逆地抑制血小板二磷酸腺苷ADP受体,从而抑制活化血小板释放ADP所诱导的血小板聚集。噻氯匹定(Ticlopidine)和氯吡格雷均为血小板膜ADP受体拮抗剂,直接比较氯吡格雷和噻氯匹定的研究显示两者疗效相似,但氯吡格雷的耐受性更好,安全且服药方便,骨髓毒性较低,基本取代噻氯匹定。大量的临床研究证实,对于NSTEACS和STEMI患者应该给予双重抗血小板治疗。

适应证:ACS患者未采用血运重建治疗而进行药物治疗,如不存在禁忌证,均应在阿司匹林基础上联合使用。

剂量:采用药物治疗的ACS患者急性期首次给予负荷剂量300mg,长期维持剂量为75mg/d。尽管PCI术前氯吡格雷的负荷剂量可以选择600mg,更快起效,但对于单纯药物治疗的ACS患者,其临床获益尚不明确。目前还没有关于更高负荷剂量氯吡格雷(600~900mg)用于非介入治疗患者的证据。此外,STEMI患者进行溶栓治疗,75岁以下的患者可给予负荷剂量300mg,75岁以上的患者不给予负荷剂量。

不良反应:主要不良反应为出血(严重出血事件的发生率为1.4%)、胃肠道不适、皮疹、头痛、眩晕、头昏和感觉异常,少数患者有过敏反应,表现为荨麻疹、瘙痒。氯吡格雷导致中性粒细胞减少和血栓性血小板减少性紫癜的发生率明显低于噻氯匹定,无需常规监测血小板计数。国外报道了11例服用氯吡格雷患者发生严重血栓性血小板减少性紫癜,均在用药后14天内发生,其中10例患者需要进行血浆置换,1例患者死亡。

治疗建议:

1)NSTEACS患者中不准备进行早期(5天内)诊断性冠脉造影或冠状动脉旁路移植术的患者,应立即给予氯吡格雷负荷剂量300mg,以后每天75mg/d。除非有高出血风险,建议持续应用12个月。

2)STEMI患者无论是否采用纤溶治疗,应该给予氯吡格雷75mg/d,至少持续14天,并且建议长期治疗,如1年。如患者年龄小于75岁给予负荷剂量300mg(75岁以上和出血高危的患者不用负荷剂量)。

3)正在服用氯吡格雷,拟行择期冠状动脉旁路移植手术的患者,建议手术前停用氯吡格雷至少5天,除非急诊手术患者。

氯吡格雷治疗ACS患者的主要证据包括CAPRIE研究、CURE研究、COMMIT-CCS2研究及近期公布的CHARISMA研究。CURE研究比较了在阿司匹林基础上联合氯吡格雷(负荷剂量300mg,以后每天75mg)与单用阿司匹林的疗效。结果显示,双重抗血小板药物联合治疗使死亡、心肌梗死和卒中发生率明显下降,并且在不同危险分层和亚组患者中获益一致,并一直持续到12个月。该研究确立了NSTEACS患者急性期应用氯吡格雷的地位。CAPRIE研究首先在非急性期患者(近期发生缺血性卒中、心肌梗死或症状性外周动脉疾病)中发现氯吡格雷优于阿司匹林,且严重出血并没有明显增加。

COMMIT-CCS2和CLARITY-TIMI28为STEMI患者在急性期联合应用双重抗血小板治疗提供了证据。在中国进行的COMMIT-CCS2研究入选了45852例发病24小时内的STEMI患者,阿司匹林基础上加氯吡格雷75mg每天一次(没有负荷剂量)使死亡、再梗死和卒中的风险减少9%,无论患者是否接受溶栓治疗均可获益,出血风险增加不明显。该研究没有年龄上限,79岁以上人群占26%,平均14.9天,最长4周。基于上述两项研究,肯定了双重抗血小板治疗对STEMI患者是有益的,但是负荷剂量对于高龄患者的疗效和安全性还缺乏资料。德国的ACOS注册研究评价了氯吡格雷对STEMI患者出院后1年死亡率的影响。5886例患者(35.5%单用阿司匹林,64.5%联合双重抗血小板),无论最初是否进行再灌注治疗,出院后联合应用阿司匹林加氯吡格雷与单用氯吡格雷比较1年死亡率明显下降(绝对危险下降8.7%)。

CHARISMA研究为氯吡格雷的长期治疗提供了新证据。虽然在总体人群中,在阿司匹林基础上加用氯吡格雷与单用阿司匹林比较终点事件没有统计学差异。但是对已确诊心血管疾病患者(心肌梗死患者占10.4%,其他为缺血性卒中、外周动脉闭塞型疾病患者)的亚组分析显示双重抗血小板治疗明显优于单用阿司匹林,而GUSTO严重出血增加但没有统计学差异(1.7%与1.3%)。该研究中双重抗血小板治疗的时间平均为28个月。因此,已确诊心血管疾病的患者长期接受双重抗血小板治疗的获益大于风险。

(3)GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂:作用机制:在高剪切力状态下,血小板活化后GPⅡb/Ⅲa受体构型改变导致与纤维蛋白的亲和性增加,血小板通过纤维蛋白原与GPⅡb/Ⅲa受体相结合,使相邻的血小板桥联在一起,是血小板聚集的“共同最后通路”。

适应证:如果ACS患者经过常规双重抗血小板治疗后,出现缺血症状复发、心力衰竭或严重心律失常而需要进行诊断性冠状动脉造影时,可以预先给予GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂(埃替巴肽或替罗非班)。GPⅡb/Ⅲa拮抗剂对肌钙蛋白水平升高的高危患者获益最多,高出血风险的患者应该慎用。ACS急性期采取药物治疗的患者,不建议常规应用。

剂量:根据患者的体重和肾功能情况采用恰当的剂量。

不良反应:常见不良反应有出血和血小板减少,静脉GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂导致血栓性血小板减少症的发生率为0.5%~5.6%。多数患者无症状或仅有轻微出血,严重出血少见。所有患者应该在用药后8小时、每天及出血时复查血常规。严重者(血小板<10000/L)应该停药,发生出血时输注血小板,或补充纤维蛋白原(新鲜冻干血浆),通常停药2天后出血消失。

治疗建议:

1)中高危NSTEACS患者,尤其是肌钙蛋白升高、ST段压低或糖尿病者,可在使用口服抗血小板的基础上,加用替罗非班作为初始治疗。

2)不建议STEMI患者溶栓时联合应用GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂,尤其是年龄大于75岁的患者。

3)GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂应在抗凝治疗基础上应用,可以选择普通肝素或低分子肝素。

4)出血危险较高的患者慎用或禁忌,应用GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂期间,监测血红蛋白和血小板计数。

常用的有三种静脉GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂:单克隆抗体阿昔单抗(abciximab)、肽类抑制剂埃替非巴肽(eptifibatide)以及非肽类抑制剂替罗非班(tirofiban),国内目前仅有替罗非班。在常规抗血小板和抗凝治疗的基础上应用GPⅡb/Ⅲa拮抗剂对于进行PCI的患者获益最明显。在非常规进行介入治疗研究的荟萃分析显示GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂使死亡率和心肌梗死的危险中等程度下降,其中未进行血运重建治疗患者的获益不确切。

STEMI急性期溶栓治疗中,联合应用GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂和全剂量纤溶药物可提高再灌注率,但出血风险也增加。GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂联合半剂量纤溶药物发现,联合治疗可增加再通率,使再梗死绝对减少1.2%,但对30天和1年的死亡率几乎没有影响。联合用药组的严重出血明显高于单纯纤溶治疗组,尤其是高龄患者。GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂是一类较强的抗血小板药物,但其出血并发症发生率明显较高,应该充分平衡患者的获益和风险。

(4)其他抗血小板治疗:没有证据支持双嘧达莫来替代阿司匹林或ADP受体拮抗剂用于ACS患者的抗栓治疗,或与二者联合治疗。一些小规模研究证实择期介入术后的患者应用选择性磷酸二酯酶Ⅲ抑制剂西洛他唑(Cilostazol)与ADP受体拮抗剂的疗效和安全性相似,可以在氯吡格雷禁忌时考虑替代治疗。如患者合并外周动脉闭塞性疾病,伴有间歇性跛行可应用西洛他唑。

2.关于抗血小板药物“反应的多样性”

抗血小板药物“抵抗”越来越引起人们的注意,其更合理的说法应为对抗血小板药物的“反应不良”或“低反应”,主要是指抗血小板治疗后在体外测定血小板聚集受抑制程度在人群中的变异。临床中常常与接受抗血小板治疗的患者缺血事件复发互相混淆,缺血事件复发是多因素导致的,并不一定与血小板积聚受抑制的程度相关。检验血小板活性的方法很多,但是目前没有统一、简便、可靠的方法评价抗血小板药物对血小板功能的抑制作用。例如,标准剂量氯吡格雷只能抑制30%~50%的ADP诱导的血小板聚集。

ACS患者常常合并应用多种心血管药物或非心血管病药物,药物相互作用也是导致抗血小板治疗“抵抗”的原因。布洛芬因与阿司匹林竞争性结合COX通道而影响其抗血小板作用。曾有研究报道药物相互作用可能导致氯吡格雷的生物利用度降低,尤其与通过CYP3A4或CYP3A5代谢的他汀类合用,例如阿托伐他汀。但GRACE登记研究中发现氯吡格雷与他汀合用对冠心病患者的预后有良好的附加作用。

3.药物之间的相互作用

近期一些研究提示质子泵抑制剂(PPI)与氯吡格雷竞争肝脏P450代谢影响氯吡格雷的转化而增加心血管不良事件。一项急性心肌梗死患者的病例对照研究中,氯吡格雷联合PPI与单用氯吡格雷的患者比较,90天再梗死的相对危险增加27%,但是泮托拉唑没有影响。2009年5月在美国心脏造影和介入治疗学会(SCAI)年会上,公布了一项大型回顾性研究结果,该研究观察了16690名冠脉支架后至少1年患者的缺血性事件发生率,研究结果表明:冠脉支架患者平均接受PPI治疗9个月,氯吡格雷与PPI联用后,增加了因心肌梗死、卒中、不稳定性心绞痛或接受血运重建术而再入院的联合终点事件发生率达50%,接受PPI的患者心肌梗死或不稳定性心绞痛相对风险增加70%,卒中或卒中样症状发生的相对风险增加了48%,因缺血性事件而再次血运重建发生风险增加了35%,该研究涉及的PPI包括:泮托拉唑(MACE29.2%)、埃索美拉唑(MACE24.9%)、奥美拉唑(MACE25.1%)和兰索拉唑(MACE24.3%),但该研究未观察雷贝拉唑和dexlansoprazole等新一代PPI制剂。目前包括本项样本量最大的研究在内的多数研究都是回顾性队列分析,其结果的说服力欠佳,也无法说明因果关系,这种相互作用的临床意义还需要前瞻性研究做进一步评价。

SCAI于2009年5月初发表声明:敦促“对接受双联抗血小板治疗的患者,医务工作者应该考虑处方以其他类型的抑酸药以替换PPI”,建议另选一种抑酸药如H2受体拮抗剂(雷尼替丁、西咪替丁)给予高GI风险并接受双联抗血小板药物治疗的支架后ACS患者。对于有消化道溃疡等适应证需要接受PPI治疗的ACS患者,建议由心内科、消化科、普内科医师共同讨论治疗方案。

针对目前存在的问题,美国FDA以及AHA分别于2009年初发表早期声明,推荐医务工作者应该持续处方、患者应该持续接受氯吡格雷治疗;对于接受氯吡格雷治疗的患者,医务工作者应该对针对患者重新进行评估,谨慎用药。

2项研究显示,对于PCI患者根据舒血管物质刺激磷酸蛋白(Vasodilator stimulated phosphoprotein,VASP)指数来增加氯吡格雷的负荷剂量,可能降低PCI患者的临床事件,但还需要进一步研究证实。

1)无论服用阿司匹林还是氯吡格雷的患者,不需要常规检测血小板聚集抑制的情况。

2)服用阿司匹林和(或)氯吡格雷时,联合NSAIDs时需谨慎(包括选择性COX-2抑制剂和非选择性NSAIDs)。

3)氯吡格雷可与他汀类药物合用。

4)氯吡格雷联合PPI治疗,可能降低氯吡格雷抑制血小板聚集的疗效,观察性研究表明使缺血性事件复发风险升高。服用阿司匹林和(或)氯吡格雷时,不推荐常规服用PPI以预防胃肠道不良反应,对于高GI风险患者可考虑更换其他抑酸药如组胺H2受体拮抗剂;对于有消化道溃疡需要服用PPI的ACS患者,建议由心内科、消化内科以及普内科医师共同评估,制订治疗方案。

4.特殊人群的抗血小板治疗

(1)老年人:对老年人抗血小板治疗的决策不但要考虑生理年龄,还应个体化,相同年龄的老年人功能相差很多,包括一般状态、认知情况、合并疾病、预期寿命、患者的意愿和期望的目标等。因老年人的药物代谢发生改变,使用药物应该根据体重和肌酐清除率进行调整。尽管年龄是出血的独立危险因素,但抗血小板治疗研究中关于65岁以上老年人的亚组分析显示,老年人同样从阿司匹林和氯吡格雷中获益,并且其绝对和相对获益比65岁以下人群更显著。对于阿司匹林和氯吡格雷的长期治疗剂量无需改变,双重抗血小板治疗时,阿司匹林的剂量建议不要超过100mg,急性期抗血小板药物的首次负荷剂量应该酌情降低或不用。

(2)肾功能不全患者:肾功能不全是ACS预后不良的独立危险因素。首先,要重视这些患者的药物治疗。另外,要正确评价肾功能,并据此调节GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂的剂量。严重肾功能不全的患者(肌酐清除率<30ml/min)应该减量。对于阿司匹林和氯吡格雷的长期治疗剂量无需改变。尚没有证据提示,对于肾功能不全患者需要调整阿司匹林及氯吡格雷的剂量。

(3)手术或有创操作时的处理

1)择期手术患者:长期服用抗血小板治疗而面临外科手术或其他有创操作时,是否停用抗血小板治疗要平衡手术带来的出血风险和停药后ACS患者血栓事件的风险。停止抗血小板治疗后,采用抗凝药物(普通肝素或LWMH)或静脉抗血小板药物(GPⅡb/Ⅲa)在术前作为过渡并没有临床研究的证据。

对于心脏事件危险较低的患者,手术前停用抗血小板治疗,术前5天停用阿司匹林和氯吡格雷,术后24小时(第二天早晨)保证止血充分后重新用药。

对于心脏事件危险较高的患者,如计划进行非心脏外科手术,建议不停用阿司匹林,氯吡格雷至少停用5天;如计划进行CABG手术,不停用阿司匹林,但需停用氯吡格雷至少5天。如果术前停用阿司匹林,建议CABG术后6~48小时后重新开始用药。

如患者进行小型牙科手术、小型皮肤科操作、白内障手术等创伤较小的手术时:正在服用阿司匹林的患者,个体化评估后可继续服用;但是对于置入裸金属支架术后6周内或置入DES后12个月内的ACS患者,如需要进行外科手术,建议围术期继续服用阿司匹林和氯吡格雷,最好能推迟手术。

2)紧急手术的患者:口服阿司匹林和(或)氯吡格雷的患者进行外科手术或围术期有威胁生命的出血风险时,建议输血小板或给予止血药物,如氨甲环酸。

5.长期抗血小板与抗凝治疗联合应用

抗血小板药物与口服抗凝药物华法林联合应用会增加出血风险。临床中常常有些患者既有长期口服抗凝治疗的适应证又需要双重抗血小板治疗,例如ACS合并心房颤动的高危人群或人工瓣膜置换术后、静脉血栓栓塞症等,此时需要严格监测INR,并尽量缩短联合用药的时间。如果必须采用三重抗栓治疗(华法林+阿司匹林+氯吡格雷)时,应严密控制INR并将三重抗栓治疗疗程尽量缩至最短。如果ACS患者有长期抗凝治疗的适应证,应该严密监测,将INR调整在2.0~2.5,建议阿司匹林剂量为75mg,氯吡格雷剂量为75mg。

6.出血并发症及处理:

出血是ACS患者治疗中最常见的并发症,根据不同的定义,严重出血发生率为1%~10%。出血是患者预后不良和住院死亡率增加的重要危险因素,并且与出血严重程度相关。出血增加死亡率的机制除了血流动力学紊乱、致栓状态外,最重要的机制之一即停用抗血小板药物导致缺血事件复发。因此,预防出血与降低患者的缺血事件同样重要。急性期过后ACS患者的出血风险降低,但是双重抗血小板治疗仍然使患者长期出血的危险增加。

(1)出血的定义:临床试验对于出血的评价目前主要有三种方法:心肌梗死试验性溶栓疗法(TIMI)全面应用多种策略以开放阻塞性冠状动脉方法(GUSTO)分级和国际血栓与止血学会(ISTH)。根据严重程度,出血可以分为严重出血、轻微出血等,其发生率不同。综合上述三种出血定义,将严重出血定义为:重要脏器的出血,如颅内出血;大量出血导致血流动力学异常或血红蛋白明显下降超过5g/dl。除外上述标准可定义为轻微出血。

(2)出血风险的评估和预防:GRACE注册研究提示严重出血的独立危险因素包括高龄、女性、出血病史、PCI、肾功能不全病史及使用GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂,此外,抗栓药物超量,尤其是女性、老年人和肾功能不全的患者,使出血危险明显增加,其中肾功能不全最重要。强调正确评价肾功能,患者血肌酐水平不能反映肾功能,应该计算肌酐清除率。对于肾功能减退的患者,低分子肝素和静脉GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂需根据肌酐清除率减量。推荐两个常用的出血危险评估系统GRACE出血评分和CRUSADE出血评分系统来评估患者的出血风险。

出血高危患者在决定治疗策略及抗血小板时应该格外谨慎。某些方法或药物能够预防抗血小板治疗相关的出血,例如有胃肠道出血病史的患者预防性应用质子泵抑制剂可减少胃肠道出血。选择更加安全的药物及恰当的剂量,尽量减少联合用药。

(3)出血的处理:一旦发生出血,轻微出血者可在严密监测下继续服用抗栓药物治疗。严重出血者应平衡血栓和出血的风险,考虑停用药物治疗,并针对出血进行处理。

阿司匹林和氯吡格雷均是不可逆的血小板抑制剂,抗血小板作用很难逆转,只有补充新鲜血小板后才能缓慢逆转。如果需要立即纠正抗血小板作用需要输血小板,建议剂量1~2个单位(机采血小板每单位(200ml)含2.5×1011血小板)。对于目前国内使用的小分子量GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂,如患者的肾功能和基础状态下的血小板计数是正常的,停药4~8小时血小板功能即可恢复。因为即使停药后循环中还存在大量游离分子,如需立即逆转,除了输血小板外应补充含纤维蛋白原的血浆。

输血的适应证为出血导致血流动力学异常(低血压)或贫血,但输血有不利影响,应严格掌握输血的适应证,血流动力学稳定、血细胞比容>25%或血红蛋白>80g/L,可暂不输血。

7.非血运重建治疗ACS患者的长期抗血小板治疗

非血运重建治疗ACS患者出院后的二级预防中,应终身服用阿司匹林(75~150mg/d),氯吡格雷(75mg/d)最好使用1年。CHARISMA研究提示冠心病二级预防患者双重抗血小板治疗28个月优于单用阿司匹林。对于高危ACS患者,考虑长期强化双重抗血小板治疗。长期治疗的过程中评估患者的缺血症状和出血危险。

在长期随访中,除了监督患者规范地使用药物和采用正确的剂量外,避免长期服用影响抗血小板疗效的药物,如NSAID。注意观察药物的不良反应,尤其是对出血的监测和评估,重点是老年人、肾功能不全患者,注意有无胃肠道不适、黑便、皮肤瘀斑等。一旦发生出血,立刻进行血常规、便潜血等相关检查,并积极治疗,严重出血的患者应该立即住院治疗。尽管阿司匹林和氯吡格雷导致的血小板减少症的报道很少。在ACS治疗过程中,如发现血小板明显下降,要考虑抗血小板药物导致的血栓性血小板减少症。

8.结语

部分ACS患者可能因为各种原因未进行血运重建治疗而采用药物治疗,其中很大一部分是高危ACS患者,例如年龄较大、合并肾功能异常和多系统疾病,预后差。大规模临床研究中通常没有包括这些患者,而调查显示这些患者往往没有得到充分的药物治疗。

为了加强ACS患者的治疗从而改善患者预后,首先应该对患者进行危险分层,及时筛选出高危患者,对于高危患者如可能积极采取介入治疗策略。对于低危和不适合血运重建的ACS患者加强指南推荐的药物治疗,尤其是急性期和长期的抗血小板治疗。双重抗血小板治疗是非血运重建ACS患者治疗的基石,急性期应给予正确的负荷量,长期治疗应该坚持至少12个月,阿司匹林应该终身服药。由于前瞻性临床研究设计的局限性,往往很难实现对抗栓疗效的长期评价(例如超过1年),而指南正是基于这些临床研究的结果,在临床实践中应该针对不同患者应该个体化评估。尽管不同个体对抗血小板药物的反应存在差异,但是目前还不建议常规进行有关血小板活性检测来决定是否用药或调整抗血小板药物的剂量。抗栓治疗的同时尤其要注意出血危险的评估和预防,尤其是老年人和肾功能不全等特殊人群。在对待抗栓治疗的出血问题上,强调以预防为主,防患于未然。对非血运重建的ACS患者应该严密随访,重视长期管理和二级预防,如抗栓和他汀等有效治疗,降低患者的死亡率。

附1ACS患者的危险评估方法

1.心肌梗死溶栓治疗临床试验(TIMI)评分

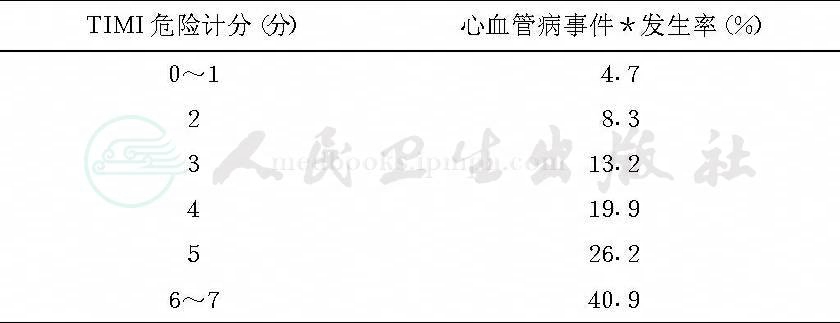

TIMI危险分层方法包括下列7项指标:年龄≥65岁;至少具有3个CAD危险因素;冠状动脉狭窄≥50%;心电图显示ST-断变化;24小时内至少有2次心绞痛发作;7天内使用阿司匹林;心肌标志物升高。每项指标计1分,相加后得到TIMI危险计分(表6-1),低危:0~2分;中危:3~4分;高危:5~7分。

表6-1不同危险计分患者心血管病事件发生率

注:*心血管病事件包括14天内的总死亡,新发生或复发的MI,严重缺血需紧急血运重建

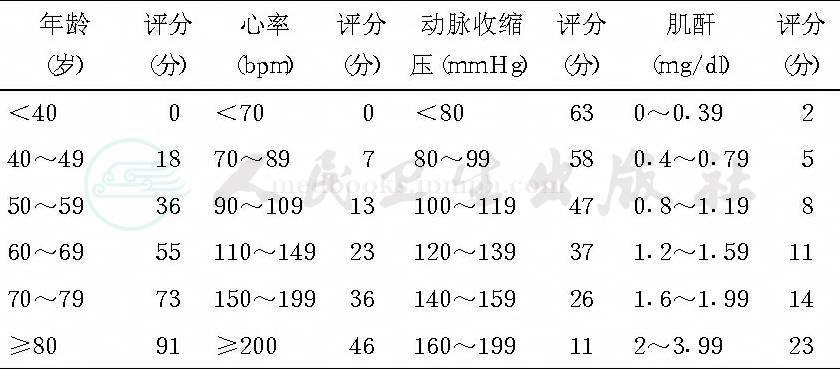

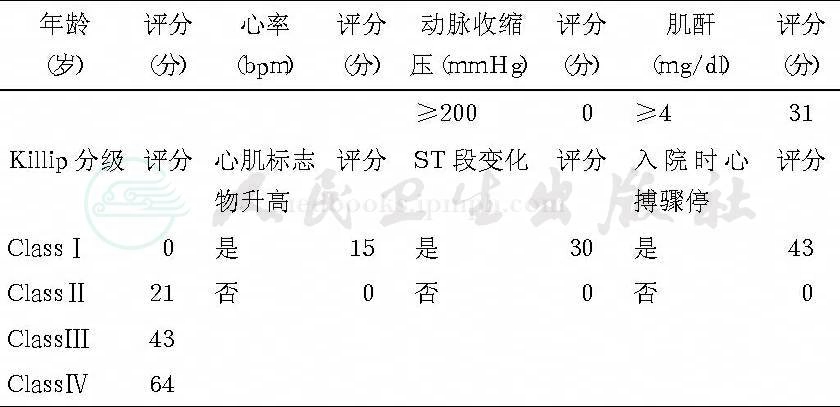

2.全球急性冠状动脉事件注册(GRACE)评分

GRACE危险分层方法包括下列8项指标:年龄、心率、动脉收缩压、血肌酐、心电图显示ST段变化、心功能Kilip分级、入院时心搏骤停、心肌标志物升高(表6-2)。

表6-2GRACE危险评分方法(总分0~258分)

续表

附2 ACS 患者出血危险评估

1.GRACE 出血评分

GRACE 出血评分包括6 个参数:年龄、女性、肾功能不全病史、出血史、GP Ⅱb/Ⅲa 受体拮抗剂、介入治疗。

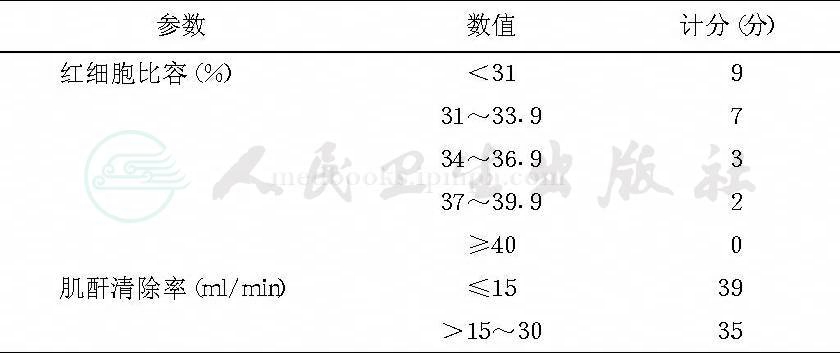

2.CRUSADE 出血评分

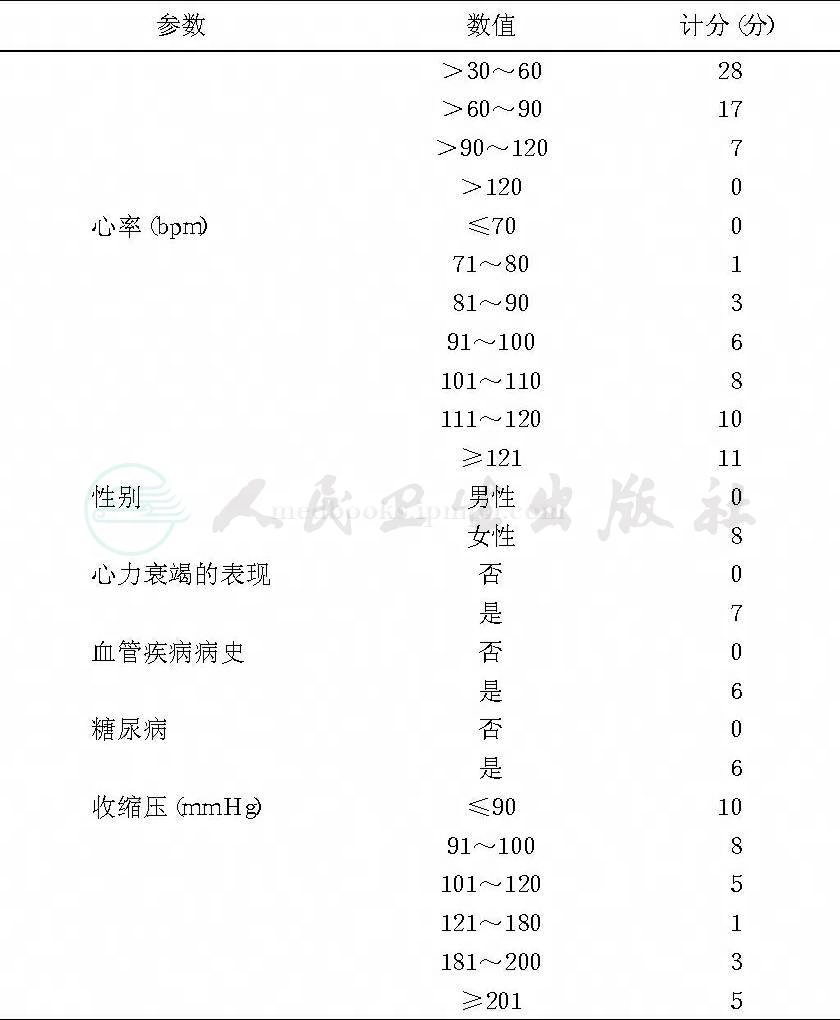

CRUSADE 出血评分包括了8 个主要的危险因素:血细胞比容,肌酐清除率,女性,充血性心力衰竭的征象,外周血管疾病,糖尿病,收缩压和入院时心率。分为5 个等级:极低危(计分≤20 分),低危(计分21~30 分),中危(计分31~40分),高危(计分41~50 分)和极高危(计分>50 分)。见表6-3。

表6-3 CRUSADE 出血评分系统

续表

1﹒Bassand JP,Hamm CW,Ardissino D,et al .Task Force for Diagnosis and Treat ment of Non‐ST‐Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of European Society of Cardiology .Guidelines for the diagnosis and treat ment of non‐ST‐segment elevation acute coronary syndromes .Eur heart J,2007,28(13):1598‐1660 .

2﹒Ant man EM,Hand M,Ar mstrong PW,et al .2007 Focused update of the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients With ST‐Ele vation Myocardial Infarction .A report of the American Col ege of Cardiol ogy ∥American Heart Association Task Force on Practice Guidelines:de veloped in col aboration With the Canadian Cardiovascular Society en dorsed by the American Academy of Family Physicians:2007 Writing Group to Review New Evidence and Update the ACC/A HA 2004 Guide lines for the Management of Patients With ST‐Elevation Myocardial In farction,Writing on Behalf of the 2004 Writing Committee.Circulation,2008,117(2):296‐329 .

3﹒Hasdai D,Behar S,Wal entin L,et al .A prospective survey of the charac teristics,treat ments and outcomes of patients with acute coronary syn dromes in Europe and the Mediterranean basin .EHJ,2002,23(15):1190‐1201 .

4﹒Keith A .A .Fox,Good man SG,Anderson FA Jr,et al .From guidelines to clinical practice:the impact of hospital and geographical characteristics on temporal trends in the management of actue coronary syndromes .EHJ,2003,24:1414‐1424 .

5﹒ZHao Fu‐hai,Chen YD,Song XT,et al .Predictive factors of recurrent angina after acute coronary syndrome:the global registry acute coronary events from China(Sino‐GRACE).Chin Med J,2008,121(1):12‐16 .

6﹒Steinberg BA,Steg PG,Bhatt DL,et al .Comparisons of guideline‐recom mended therapiesin patients with documented coronary artery disease hav ing percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass grafting versus medical therapy only(fromthe REACH International Reg istry).AmJ Cardiol,2007,99:1212‐1215 .

7﹒Gao R.Patel A,Gao W,et al .Prospective observational study of acute cor onary syndromes in China:practice patterns and outcomes .Heart,2008,94:554‐560 .

8﹒Brieger D,Eagle KA,Good man SG,et al .Acute coronary syndromes with out chest pain,an underdiagnosed and undertreated high‐risk group:in sights fromthe global registry of acute coronary events .Chest,2004,126:461‐469 .

9﹒Bhatt DL,Roe MT,Peterson ED,et al .Utilization of early invasive man agement strategies for High‐risk patients with non‐ST‐segment elevation acute coronary syndromes:results fromthe CRUSADE Quality I mprove ment Initiative .JA MA,2004,292:2096‐2104 .

10﹒Fox KA,Roe MT,Mulgund J,et al .Prediction of risk of death and myo cardial infarctionin the six months after presentation with acute coronary syndrome:prospective multinational observational study(GRACE).BMJ,2006,333:1091 .

11﹒Ant man EM,Cohen M,Bernink PJ,et al .The TI MI risk scorefor unsta ble angina/non‐ST elevation MI:a method for prognostication and thera peutic decision making.JA MA,2000,284:835‐842 .

12﹒ Antithrombotic Trialist’s Col aboration.Col aborative meta‐analysis of randomized trials of antiplatelet therapy for prevention of death,myocar dial infarction,and stroke in high risk patoents .BMJ,2002,324:71‐86 .

13﹒Sabatine MS,Cannon CP,Gibson CM,et al .Addition of clopidogrel to Aspirin and Fibrinolytic Therapy for Myocardial infarction with ST‐Seg ment Elevation .N Eng J Med,2005,352:1179 .

14﹒Yusuf S,Zhao F,Mehta SR,et al .The CURE trial investigators .Effects of clopodogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syn dromes without ST‐segment elevation.N Eng Med,2001,345:494‐502 .

15﹒Chen ZM,Lee L,Chen J,et al .Addition of clopidogrel to Aspirinin 45852 patients with acute myocardial infraction:random placebo‐control ed tri al .Lancet,2005,336:1607‐1621 .

16﹒Bhatt DL,Flather MD,Hacke W,et al .Patients with prior myocardial in farction,stroke,or sy mpt matic peripheral arterial diseasein the CHARIS MA trial .J Am Col Cardiol,2007,49:1982‐1988 .

17﹒Sabatine MS,Cannon CP,Gibson CM,et al .Addition of clopidogrel to as pirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST‐segment elevation .N Eng J Med,2005,352:1179 .

18﹒Rebeiz AG,Johanson P,Green CL,et al .Comparison of ST‐segment reso lution with combined fibrinolytic and glycoprotein Ⅱb/Ⅲainhibitor ther apy versus fibrinolytic alone(datafromfour clinical trials).AmJ Cardiol,2005,95(5):611‐614 .

19﹒Lee SW,Park SW,Hong MK,et al .Comparison of cilostazol and clopi dogrel after successful coronary stenting .Am J Cardiol,2005,95(7):859‐862 .

20﹒B Hechler,Eckly A,Ohl mann P,et al .the P2Y1 receptor,necessary but not sufficient to support f ul ADP‐induced platelet aggregation,is not the target of the drug clopidogrel .Bri J Haematol,1998,103(3):858‐866 .

21﹒Lau WC,Waskell LA,Watkins PB,et al .Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel toinhibit platelet aggregation:a new drug‐druginteraction . Circulation,2003,107:32‐37 .

22﹒Lim MJ,Spencer FA,Gore J M,et al .for the GRACE Investigators . I mpact of combined phar macologic treat ment with clopidogrel and astatin on outcomes of patients with non‐ST‐segment elevation acute coronary syndromes:perspectives froma large multinational registry .Eur Heart J,2005,26:1063‐1069 .

23﹒Juurlink DN,Gomes T,Ko DT,et al .A population‐based study of the drug interaction bet ween proton pump inhibitors and clopidogrel .CMAJ,2009,180(7):713‐718 .

24﹒Bonel o L,Camoin‐Jau L,Arques S,et al .Adjusted clopidogrel loading doses according to Vasodilator‐Stimulated Phosphoprotein Phosphoryla tion Index decreaserate of major adversecardiovascular eventsin patients with clopidogrel resistance.A multicenter randomized prospectivestudy .J Am Col Cardiol,2008,51:1404‐1411 .

25﹒Alexander KP,Roe MT,Chen AY,et al .Evolution in cardiovascular care for elderly patients with Non‐ST‐Segment elevation acute coronary syn dromes,results fromthecrusade national quality improvement initiative.J Am Col Cardiol,2005,46(8):1479‐1487 .

26﹒Levine MN,Gary .R,Rebecca .JB,et al .Hemorrhagic complication of an ticoagulant treat ment .Chest,2004,126:287‐310 .

27﹒Rao AK,Pratt C,Berke A,et al .Throbolysis in myocardial infarction(TI MI)trial:phaseI:hemorrhagic manifestations and changes in plasmafibrin ogen and thefibrinolytic systemin patients treated with recombinant tissue plasminogen activator and streptokinase.J Am Col Card,1988,11:1‐11 .

28﹒Berkowitz SD,Granger CB,Pieper KS.et al .Incidence and predictors of bleeding after contemporary thrombolytic therapy for myocardial infarc tion .GUST OI Investigators .Circulation 1997,95:2508‐2516 .

29﹒Schul man S,Kearon C;Subcommittee on Control of Anticoagulation of the Scientific and Standardization Committee of IST H,et al .Definition of major bleeding in clinical investigations of antihemostatic medicinal prod ucts in non‐surgical patients .J Thromb Haemost,2005,3:692‐694 .

30﹒Moscucci M,Fox KA,Cannon CP,et al .Predictors of major bleeding in acute coronary syndromes:the Global Registry of Acute Coronary Events(GRACE).Eur Heart J,2003,24:1815‐1823 .

31﹒Alexander D,Ou FS,Roe MT,et al .Use of and inhospital outcomes after early clopidogrel therapy in patients not undergoing an early invasive strategy for treat ment of non‐ST‐segment elevation myocardial infarc tion:results fromCan Rapid risk stratification of Unstableangina patients Suppress ADverse outcomes with Early implementation of the American Col ege of Cardiology ∥American Heart Association guidelines(CRU SADE).Am Heart J,2008,156(3):606‐612 .