去看看

去看看

对于凝血功能障碍及围手术期使用抗凝药的患者,应用区域麻醉的时机很重要。麻醉科医师应该掌握常用抗凝药的基本药理,选择合适的麻醉与手术时机,以便将该类患者应用区域麻醉的风险降到最低。将抗凝药的药理和凝血功能的检查指标结合有助于麻醉科医师做出更加正确的选择。

一、根据凝血功能检测指标的风险评估建议

如患者术前已服用影响凝血功能的药物,或既往有出血疾病史时,应做必要的实验室检查来监测患者凝血状态。常用凝血功能检查指标包括:

1.凝血酶原时间(PT)

是检查外源性凝血因子的一种过筛试验,用来检查先天性或获得性纤维蛋白原、凝血酶原和凝血因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的缺陷。正常值:11~14s,数值超过正常值范围3秒以上有临床价值。PT延长见于先天性凝血因子缺乏,获得性凝血因子降低,如严重肝病,使用肝素,血液循环中存在凝血酶原、因子Ⅴ、因子Ⅶ、因子Ⅹ及纤维蛋白原的抗体。PT数值降低多见于妇女口服避孕药、血栓栓塞性疾病及高凝状态等。

2.国际标准化率(INR)

INR是凝血酶原时间与正常对照凝血酶原时间之比的ISI次方(ISI:国际敏感度指数)。采用INR使不同实验室和不同试剂测定的PT具有可比性。目前国际上强调用INR来监测口服抗凝剂的用量。

3.活化部分凝血活酶时间(aPTT)

是检查内源性凝血因子的一种过筛试验,用来证实是否存在先天性或获得性凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ的缺陷或是否存在它们相应的抑制物。aPTT是监测普通肝素效果的首选指标,其正常值是25~37s,其延长见于弥散性血管内凝血(DIC)、FDP增多、凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ缺乏,Ⅱ、Ⅴ、Ⅹ因子减少,应用抗凝剂(肝素、双香豆素)治疗、抗血友病球蛋白(AHG)减少。aPTT数值缩短提示:Ⅷ、Ⅴ因子增多、DIC高凝血期、血小板增多症。

4.血小板计数(PLT)

正常值为(100~300)× 109/L。血小板的功能为保护毛细血管的完整性并参与凝血过程。如果血小板计数>50×109/L,且血小板功能正常,则手术麻醉过程不至于出现大量出血;当血小板计数<50×109/L时,轻度损伤可引起皮肤黏膜紫癜,手术麻醉后可能出血;当血小板计数<20×109/L时,常有自发性出血可能。

通过监测凝血指标,我们可以评估患者行区域麻醉的风险性,见表23-1。

表23-1 实验室检查与区域麻醉技术的风险性

*应以各医院正常值为准,表内数据仅供参考

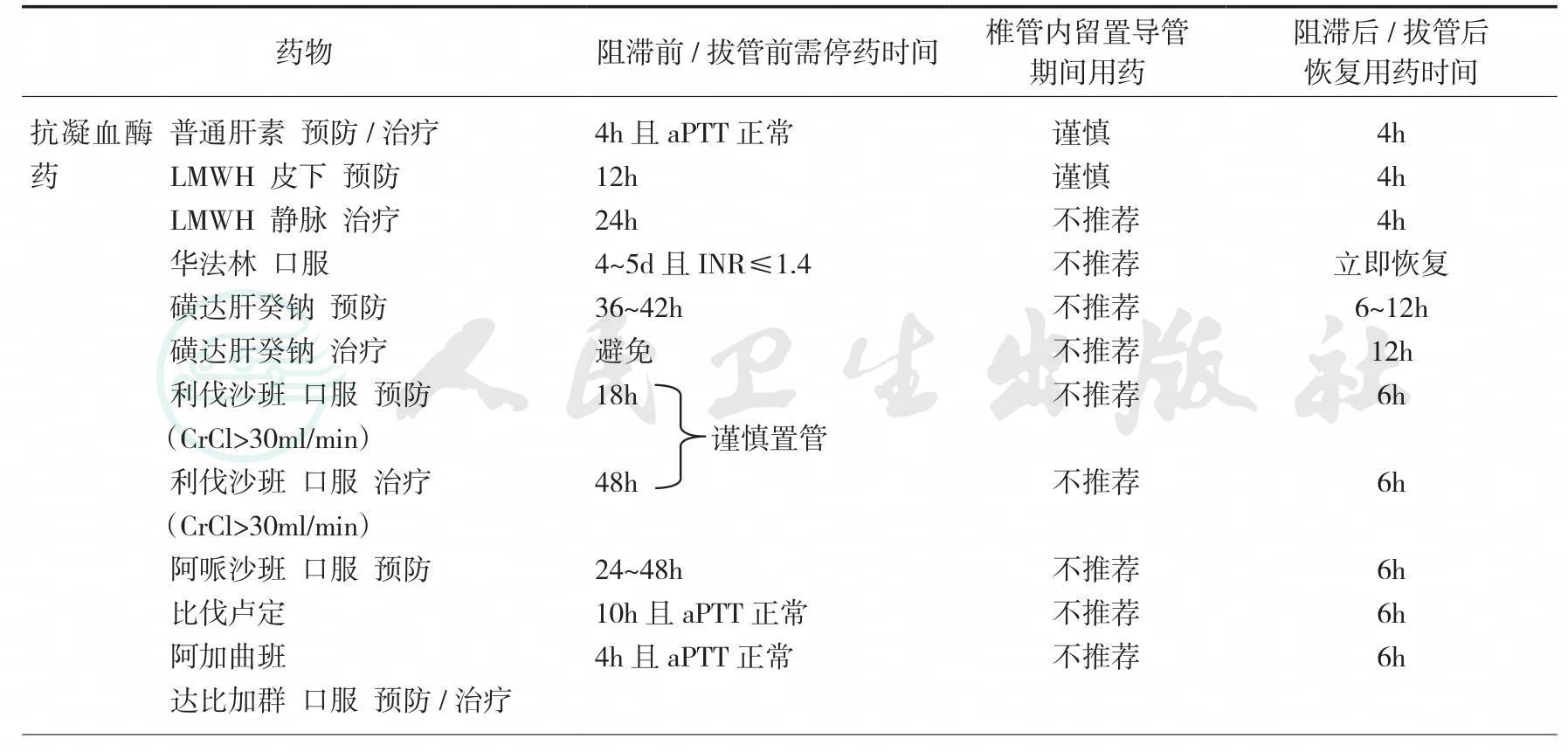

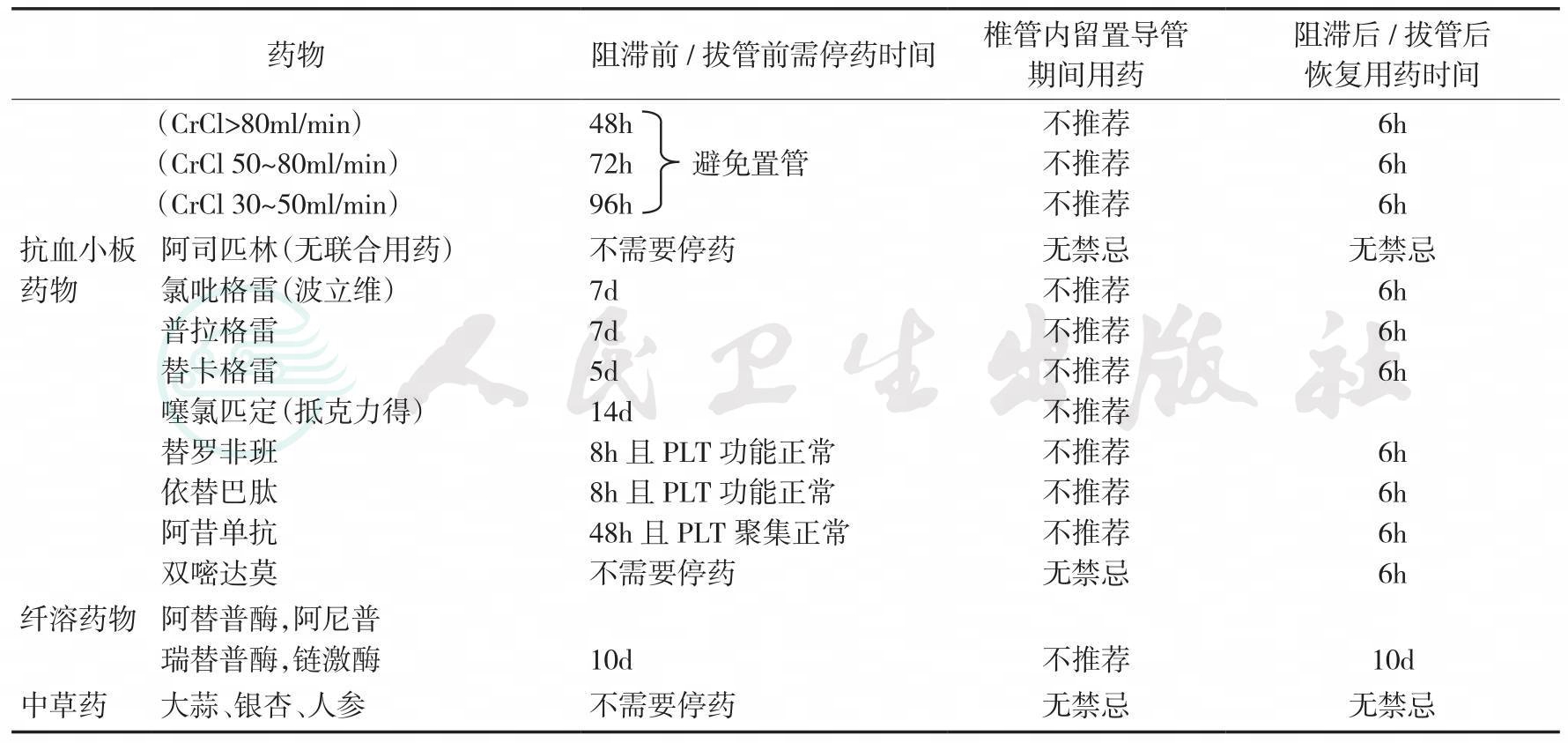

二、关于抗凝药的风险评估及建议

可能发生血肿是使用抗凝药的患者拟行区域麻醉的主要风险。为了减低这种风险,需重点考虑两个时间点:阻滞前抗凝药需停药时间和阻滞后再次应用抗凝药的时间(表23-2)。由于拔除镇痛导管导致出血的风险不亚于阻滞的风险,所以拔管前需停抗凝药的时间及拔管后再次应用抗凝药的时间可分别参考阻滞前需停药时间及阻滞后用药时间。

表23-2 常用抗凝药区域麻醉前停用及再次用药时间

续表

1.阿司匹林

单独服用阿司匹林不增加施行椎管内麻醉的风险。尽管如此,对未停用阿司匹林的患者行椎管内麻醉时,仍应该尽可能减少穿刺次数和避免损伤,术中严格控制血压,术后密切监测周围神经功能。为谨慎起见,择期手术患者在术前可考虑停用阿司匹林7天。患者需用双联抗血小板治疗。当阿司匹林与其他NSAIDs、氯吡格雷、华法林、LMWH、肝素合用时(如患者需用双联抗血小板治疗),出血风险增加。接受双联抗血小板治疗患者的用药方案调整取决于外科手术的紧急程度和患者发生血栓和出血的风险,需要多学科(心脏专科医师、麻醉科医师、血液科和外科医师)会诊选择优化治疗策略。如未停药,则应避免椎管内麻醉。

2.普通肝素

无论是皮下预防还是静脉治疗,都应在行椎管内麻醉前停用4小时并监测aPTT正常。在血管及心脏手术中,蛛网膜下腔阻滞麻醉或硬膜外置管后短时间内静脉应用普通肝素较为常见。此时应当遵循指南建议时间,置管后4小时可恢复肝素治疗,停药4小时后可撤管。期间严密监测是否有进展为椎管内血肿的指征,保持高度警惕。如肝素使用超过4天,则椎管内阻滞和撤管前还需检查血小板计数。

3.低分子肝素(LMWH)

行区域麻醉前,预防剂量的LMWH需停药至少12小时,治疗剂量的LMWH需停药至少24小时。麻醉后的24小时内不得给予治疗剂量的LMWH,可给予单次预防剂量的LMWH。撤管前需停药12小时。

4.华法林

口服华法林治疗的患者,一般需要在阻滞前4~5天停用,使INR降低至1.4以下。若INR>1.4但患者需要及早手术,可予患者口服小剂量(1~2mg)维生素K,使INR尽快恢复正常。对于植入机械心脏瓣膜或存在房颤等血栓高危因素的患者,围手术期的抗凝治疗尚存争议。一般认为应停用华法林并使用LMWH或普通肝素进行过渡性抗凝治疗,再按照LMWH和肝素术前停药的方法进行,同时监测INR和aPTT。如果有必要在术后镇痛留置导管期间使用预防剂量的华法林,则需每天监测INR及神经症状。INR≤1.4时可移除置管,INR在1.5~3时撤管需谨慎,INR>3时应暂缓撤管并将华法林减量。

5.ADP受体抑制剂

如氯吡格雷(波立维)行区域麻醉前应停用至少7天,噻氯匹定(抵克力得)需停药14天。

6.GPⅡb/Ⅲa抑制剂

行区域麻醉前应停药,以使血小板功能恢复(替罗非班和依替巴肽为8小时,阿昔单抗为24~48小时)。

7.溶栓/纤溶药物(尿激酶,链激酶等)

出血的风险极高,应避免椎管内麻醉。根据阻滞部位谨慎应用外周神经阻滞。

三、关于阻滞部位的风险评估和建议

不同的阻滞部位风险不同,椎管内麻醉的风险最大,需非常谨慎。表浅的部位麻醉易于通过压迫来预防血肿,万一形成血肿后也易于减压,风险较低。不易压迫的部位如颅内,眼内等,一旦形成血肿可能导致严重的不良后果,需严格掌握适应证。阻滞部位血管丰富时,穿破血管形成血肿的风险较大,反之,风险较小。

区域麻醉时,按阻滞部位考虑,风险由高到低的顺序为:留置导管的硬膜外麻醉,单次硬膜外麻醉,蛛网膜下腔麻醉,椎旁神经阻滞(椎旁神经阻滞、腰丛神经阻滞、颈深丛阻滞),深层神经阻滞(近端坐骨神经阻滞等),浅表血管周围神经阻滞(股神经阻滞,腋路臂丛神经阻滞等),筋膜神经阻滞(髂腹股沟神经阻滞,髂腹下神经阻滞,腹横肌平面阻滞等),浅表神经阻滞(颈浅丛阻滞等)。留置导管技术较单次阻滞风险更高。同时还要重视移除导管时可能出现血肿的风险。由经验丰富的临床医师施行超声引导下的区域麻醉,可降低穿破血管的几率。

四、关于部分疾病的风险评估和建议

在某些情况下,即使患者没有抗凝药应用史,术前也可能因为合并其他疾病而存在凝血功能障碍。对这类患者拟行区域麻醉时,需考虑在穿刺部位形成血肿压迫神经及周围组织的可能。尤其是术后留置导管镇痛时,要充分考虑在留置导管期间患者凝血功能的变化。合并以下疾病的患者常伴有凝血功能障碍:

1.创伤

当发生重大创伤时,由于组织创伤、休克、血液稀释、低温、酸中毒等因素,患者往往伴有凝血功能障碍。所以拟行区域麻醉时应对凝血功能进行评估。拟行留置导管进行术后镇痛时要考虑留置导管期间患者凝血功能的变化,慎重选择拔除导管时间。

2.败血症

在败血症的不同时间可能出现高凝和低凝状态。对这类患者,严禁行椎管内麻醉,因为硬膜外脓肿和脑膜炎的发生率可能增加。拟行其他区域麻醉如外周神经阻滞时,应根据阻滞部位和当时的凝血功能评估风险。

3.尿毒症

尿毒症患者往往伴发贫血,血小板减少。慢性尿毒症患者定期透析时常使用肝素。对该类患者术前需关注血小板数量和凝血功能。必要时进行肝素拮抗。对尿毒症患者应谨慎使用留置导管的术后镇痛。

4.肝功能障碍

由于除凝血因子Ⅷ之外的所有凝血因子均在肝脏中合成,对于肝功能障碍的患者,拟行区域麻醉之前需评估肝功能状态和凝血功能。

5.大量输血

大量输血时因为血液稀释和消耗凝血因子导致凝血功能障碍。施行区域麻醉前需评估凝血功能。术中发生大量输血时,应监测凝血功能,避免在凝血功能异常时拔除导管。

6.弥散性血管内凝血(DIC)

发生DIC时,机体伴有消耗性凝血障碍。对于已发生DIC的患者不宜施行神经阻滞。如必须行外周神经阻滞,最好行单次神经阻滞并在可压迫的位置进行。不宜留置导管。