去看看

去看看

戒烟可降低心血管疾病发病和死亡风险。戒烟的长期获益至少等同于目前常用的冠心病二级预防药物如阿司匹林和他汀类药物,戒烟也是挽救生命最经济有效的干预手段。作为冠心病一级预防和二级预防的最重要措施之一,戒烟具有优良的成本-效益比[1]。本共识在前两版《中国心血管医生戒烟干预共识》的基础上修订,主要提供给临床医生具体的戒烟方法和技巧,以提高我国心血管医生戒烟干预能力。

一、吸烟的危害与戒烟的益处

(一)吸烟的危害

吸烟使首次发生心肌梗死时间提前10年[2],急性心肌梗死发病风险增加7倍[3]。每日吸烟量越大,风险越高。吸烟也使晚期和极晚期支架内血栓形成风险增加1.55倍[4],冠状动脉支架植入术后(PCI)的死亡相对风险增加1.76倍,发生Q波心肌梗死的相对风险增加2.08倍[5],猝死的相对危险升高3倍以上[6]。

(二)戒烟的益处

戒烟使冠心病远期死亡风险降低36%,远高于任何一项其他二级预防措施(他汀类药物降低29%,β受体阻滞剂降低23%,ACE抑制剂降低23%,阿司匹林降低15%)[7]。戒烟使PCI术后心血管死亡相对风险降低44%[8],使冠状动脉旁路移植术后的心血管死亡相对风险降低75%,再血管化相对风险降低41%[9]。戒烟还有其他方面意义:心脏骤停的绝对风险降低8%[10];因心力衰竭再住院或死亡风险降低40%。

二、心血管疾病相关指南对吸烟行为的治疗建议

在欧美和我国心血管疾病相关指南中,均将戒烟列为重要干预措施,归纳起来有三点:

第一,针对心血管疾病一级预防,对年龄20岁以上的所有成人,需评估吸烟情况,并建议戒烟。

第二,针对心血管疾病二级预防,所有冠状动脉粥样硬化和(或)外周血管动脉硬化患者,需评估吸烟情况,并建议戒烟。

第三,特别强调需要戒烟的疾病包括:PCI围术期和术后、冠状动脉旁路移植术围术期和术后、慢性稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛/非ST段抬高心肌梗死、ST段抬高心肌梗死和外周血管疾病。

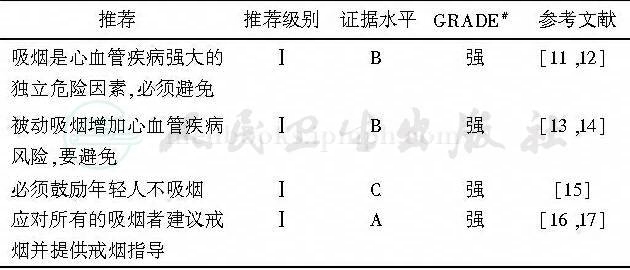

表1 心血管疾病相关指南对心血管病患者戒烟建议证据列表

#GRADE(Grading of Recommendations Assessment,Development and Evalua tion)为卫生保健的系统评价及推荐意见提供了一种总结证据并呈现结果的透明化结构化方法,包括证据质量。推荐强度以强/弱(或表述为“有条件的”/“任意的”)作为特征

三、烟草依赖是一种慢性高复发性疾病

1998年世界卫生组织正式将烟草依赖作为一种慢性高复发性疾病列入国际疾病分类(ICD-10)(F17.2)。按照世界卫生组织国际疾病分类ICD-10诊断标准,在过去一年内体验过或表现出下列六条中的至少三条可确诊烟草依赖综合征:①对吸烟的强烈渴望或冲动感;②对吸烟行为的开始、结束及剂量难以控制;③当吸烟被终止或减少时出现生理戒断状态;④耐受性增加,必须使用较高剂量的烟草才能获得过去较低剂量的效应;⑤因吸烟逐渐忽视其他的快乐或兴趣,在获取、使用烟草或从其作用中恢复过来所花费的时间逐渐增加;⑥坚持吸烟不顾其明显的危害性后果,如过度吸烟引起相关疾病后仍然继续吸烟。核心特征是患者明确知道自己的行为有害但却无法自控。

复吸的患者或已患有心血管疾病的患者,经过吸烟危害教育,仍吸烟,提示存在烟草依赖。烟草依赖程度可根据国际通用的尼古丁依赖量表(Fagerström Test for Nicotine Dependence,FTND)得分确定(表2)。该量表分值范围0~10分。不同分值代

表2 尼古丁依赖程度评估表

注:积分0~3分为轻度依赖;4~6分为中度依赖;≥7分提示高度依赖

表依赖程度分别是:0~3分为轻度依赖;4~6分为中度依赖;≥7分提示高度依赖。其中“晨起后5分钟内吸第一支烟”是烟草依赖最有效的判断方法。当FTND≥4分时,提示戒烟过程中容易出现戒断症状,并且容易复吸,强烈提示需要戒烟药物辅助治疗及持续心理支持治疗。

四、烟草依赖干预方案

症状血管疾病吸烟患者戒烟过程中要注意评估其戒断症状,及时给予干预。引起烟草依赖的因素包括生物因素、心理因素和社会文化因素。烟草依赖戒断过程需医生指导,包括针对心理依赖和生理依赖的治疗。治疗原则包括:①医生以身作则,做好示范作用。②重视宣传教育,抓住一切机会开展戒烟教育。③非药物干预:给予心理支持治疗和行为指导。④药物干预:处方戒烟药物。⑤随访。

(一)医生的示范效应

在英国、澳大利亚和冰岛,男性医生吸烟率仅2%~5%。各国医生自觉做到不在患者面前吸烟。在我国,56%的男性医生吸烟,33%的男性心血管医生吸烟[18]。还有不少医生在患者面前吸烟。2009年我国卫生部出台《2011年起全国医疗卫生机构全面禁烟决定》,将工作人员戒烟、不在工作场所和公共场所吸烟、宣传烟草危害知识、劝阻吸烟和提供戒烟服务等指标纳入《医院管理评价指南》、《各级疾病预防控制中心基本职责》以及其他医疗卫生机构管理规定。规定军地各级各类医疗机构应建立首诊询问吸烟史制度,并将其纳入病历考核标准,为吸烟患者提供戒烟指导。

(二)重视戒烟教育

了解吸烟危害和戒烟获益的相关知识是戒烟的强动力和正能量。呼吁心血管医生抓住一切机会,尽一切能力,利用各种渠道开展戒烟教育。任何时候都可介入,包括接诊时、冠状动脉介入或冠状动脉旁路移植术前后和发生急性心脏事件后。经常开展科普讲座或撰写科普文章,营造控烟氛围。面对吸烟者,医师的态度一定要坚决,应该像对待高血压和高血脂一样的态度对待吸烟者,像了解降压药和降脂药一样熟悉戒烟药,促进患者戒烟。

(三)非药物干预

心理支持治疗和行为指导。

大多数吸烟者认为自己想戒烟就能戒烟。实际上,这种戒烟持续1年以上的成功率不到5%,戒烟需要临床医生指导。

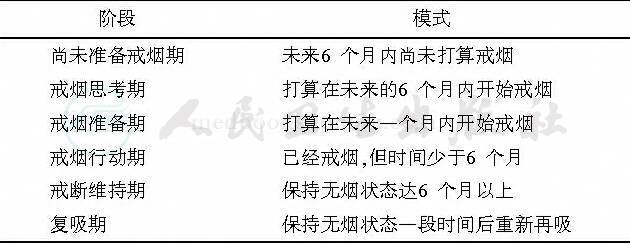

1.戒烟的通常模式(表3)

戒烟治疗前,医生应首先了解戒烟者的戒烟模式,在不同阶段吸烟者对问题的看法和认识不同。尚未准备戒烟者和准备戒烟者需要不同的戒烟指导。

表3 戒烟的通常模式

2.戒烟干预模式

根据世界卫生组织的建议,对愿意戒烟者采用5A法帮助患者戒烟,对不愿意戒烟者采用5R法增强吸烟者戒烟动机。

3.戒断症状的识别和处理

戒断症状是烟草依赖的主要表现。表现为戒烟后出现烦躁不安、易怒、焦虑、情绪低落、注意力不集中、失眠、心率降低、食欲增加、体重增加、口腔溃疡、咳嗽流涕等。一般停止吸烟后一天内出现戒断症状,戒烟后14天内最强烈,戒烟大约1个月后减弱,可能持续6个月。戒断症状发生率的文献报道显示,大约50%的戒烟者会出现戒断症状[19]。一项研究评价戒断症状的危害结果表明,有戒断症状的患者心境状态量表(Production and Operations Management Society,POMS)评分近似精神科门诊患者的水平,并与戒烟后患者体内激素分泌异常相关,包括促肾上腺皮质激素、皮质醇及催乳素水平升高。精神应激和激素分泌异常是急性心血管事件的重要危险因子,强烈建议接受冠状动脉介入治疗、冠状动脉旁路移植术以及发生心肌梗死的吸烟患者使用戒烟药物,减弱神经内分泌紊乱导致的心血管系统损害。

(1)戒断症状的识别建议

对于门诊患者:注意询问是否有戒烟史,筛选出曾经戒烟但复吸的患者。“曾干戒失败”这一特征提示该患者具备戒烟意愿,但存在生理依赖或心理依赖,需戒烟药物治疗。

对于住院患者:应注意观察患者住院期间是否仍在吸烟、是否因不能吸烟而发生烦躁/抑郁情绪、失眠、易激惹、挫折感、愤怒、焦虑、难以集中注意力、坐立不安等不良反应,以筛选出有潜在戒断症状的患者,及时予以戒烟药物帮助。

(2)戒断症状的处理建议

戒烟前应给吸烟者的一些忠告包括:不要存留卷烟、打火机和其他吸烟用具;在过去总是吸烟的地方和场合放置一些警示牌,例如“起床时不要吸烟”、“饭后不要吸烟”等。增加不能吸烟的时间和场所;当特别想吸烟时,试着忍耐几分钟不吸烟。对那些迫不及待要吸烟的人也可试试想象训练,做一些事情分散注意力,如刷牙、织毛衣、运动、种花、嘴里嚼些东西等替代行为;用烟草替代物来释放压力,因为以往吸烟者的手和嘴每天都会很多次重复吸烟的动作,戒烟之后一般不会立即改掉习惯性动作,可选择一些替代品帮助克服,如口香糖、牙签等可针对嘴上的习惯,铅笔、勺子、咖啡搅拌棒等可针对手上的习惯。建立一整套的健康的生活方式,饮食清淡,多吃水果蔬菜;保证睡眠;增加体育锻炼;戒烟期间应避免酒、浓茶等刺激性饮料与食物。辅助戒烟药物,有助于缓解戒断症状。

4.戒烟后体重增加的处理

戒烟后体重增加是导致戒烟失败的重要原因。其机制包括心理因素和生物学因素。一般戒烟过程中体重会增加3~4kg左右。在患者开始戒烟时,要提醒患者注意控制饮食,增加运动量,尽可能避免用食物取代对烟草的渴望。戒烟药物有助于延缓体重增加。

5.“帮助患者戒烟”相关资源

(1)中国疾病控制中心控烟办公室戒烟热线:010-59361502;中国疾控中心控烟办公室戒烟网站www.tobaccocontrol.com.cn。

(2)中国控制吸烟协会www.catcprc.org.cn。

(3)中国健康教育中心戒烟热线:400-810-5180。

(四)药物干预

世界卫生组织(WHO)和2008年美国戒烟指南建议,治疗烟草依赖,除存在禁忌证或缺乏有效性充分证据的某些人群[如妊娠女性、无烟烟草使用者、轻度吸烟者(每日吸烟量少于10支)、青少年]以外,临床医师应鼓励所有尝试戒烟的患者使用戒烟药物。

目前,许多欧美和亚太国家和地区(澳大利亚、爱尔兰、英国、日本、比利时、西班牙、加拿大、美国、韩国、法国等)都将烟草依赖作为一个独立的疾病,并将戒烟药物纳入医保报销目录。这些国家的实践表明:将戒烟服务作为公共补偿的一部分,对降低与烟草有关的疾病负担能起到积极的促进作用。

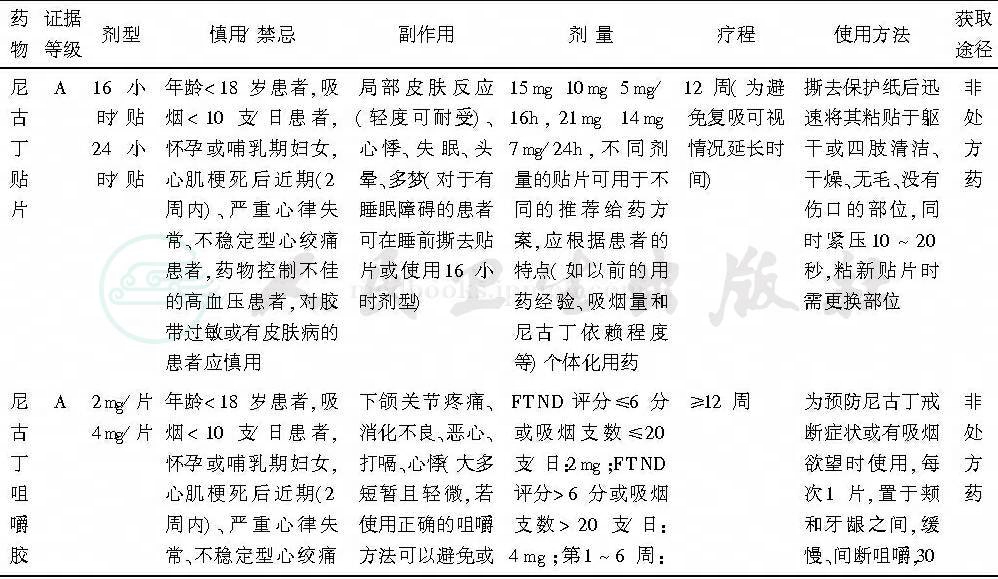

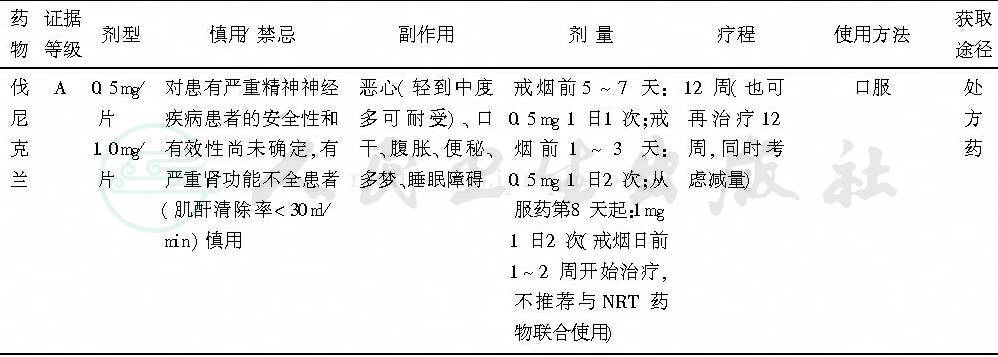

一线戒烟药物包括伐尼克兰、尼古丁替代治疗(NRT)相关制剂、安非他酮。具体使用方法见表4。

1.伐尼克兰

伐尼克兰是非尼古丁类药物,也是高选择性α4β2烟碱乙酰胆碱受体部分激动剂,对该受体有独特的双向调节作用。其激动剂作用可缓解吸烟者对尼古丁的渴求和戒断症状,而同时其拮抗剂作用又能阻止尼古丁与大脑内受体的结合,从而减少吸烟的快感,降低对吸烟的期待,减少复吸的可能性。在合并心血管疾病吸烟者中的疗效和安全性已经得到证实。与安慰剂相比,其6个月持续戒烟率为33.2%(95%CI28.9~37.8)。随机对照研究显示,伐尼克兰治疗1年持续戒烟率分别为NRT和安非他酮的1.31倍和1.52倍。

2.尼古丁替代治疗(NRT)

制剂中的尼古丁递送至大脑的速度比吸烟时慢且剂量小,从而使吸烟者大脑中烟碱乙酰胆碱受体(nicotinic acetylcholine re ceptors,nAChRs)产生“脱敏作用”,使用一段时间后,戒烟者对尼古丁摄取量逐渐降低,进而戒除烟瘾。多项临床试验证实,与安慰剂相比,尼古丁吸入剂、贴剂和口香糖持续6个月或更长时间的戒断率分别为24.8%(95%CI19.1~31.6)、23.4%(95%CI21.3~25.8)和19%(95%CI16.5~21.9)。目前有关NRT对心血管疾病患者安全性研究数据,包括随机对照研究、实效研究和观察性研究均一致证实NRT无安全性问题。即使使用高剂量NRT药物的患者同时吸烟,短期也未发现心血管系统不良反应。

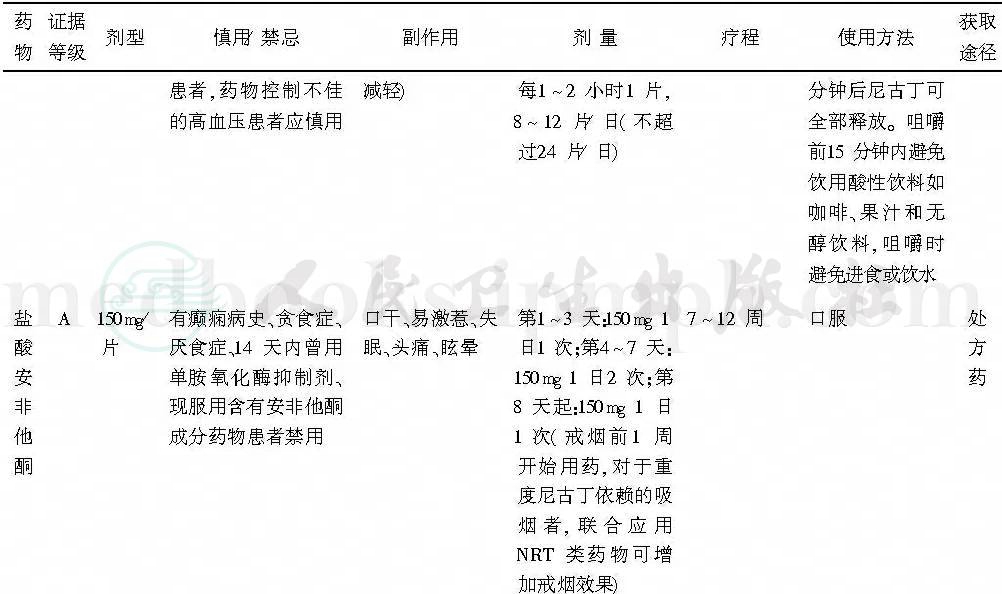

3.安非他酮

安非他酮是一种氨基酮,增加伏隔核和蓝斑部位的神经突触间隙去甲肾上腺素(NE)、5-羟色胺(5-HT)及多巴胺(DA)的浓度,降低吸烟者对尼古丁的渴求,同时不引起戒断症状。与安慰剂相比,使用安非他酮6个月的持续戒断率为24.2%(95%CI22.2~26.4)。到目前为止,没有研究显示安非他酮用于戒烟治疗时增加心血管事件的发生率[20]。

4.联合治疗

单用一种戒烟药物疗效不佳时,长效制剂和短效制剂可以联合应用。包括:①长程尼古丁贴片(>14周)+其他NRT类药物(如咀嚼胶和鼻喷剂);②尼古丁贴片+尼古丁吸入剂;③尼古丁贴片+盐酸安非他酮(证据等级为A)。尼古丁替代治疗药物和伐尼克兰是否能够联用存争议,主要是疗效不明确,但安全性已得到证实。

表4 一线戒烟治疗药物

续表

续表

注:本表中的信息是不全面的。其他信息包括安全性信息建议阅读药品说明书。尼古丁吸剂、尼古丁喷雾剂和尼古丁含片国内没有上市,本表没有列出

(五)随访和复吸处理

研究显示,我国急性冠状动脉综合征患者6个月持续戒烟率为64.6%,复吸率为38.1%,与国外相关研究结果相似。复吸主要原因是:渴求,占90.32%;其他原因,占9.68%。尼古丁依赖评分4分以上是预测患者复吸的独立危险因素。出院后2个月内是患者复吸的高发时间[21]。随访是戒烟干预的重要内容。

随访建议:

随访时间:至少6个月。

随访频率:在戒烟日之后的第1个星期、第2个星期和第1个月、第3个月和第6个月,总共随访次数不少于6次。

随访形式:戒烟者到戒烟门诊复诊、电话、短信或邮件形式。

随访内容:了解戒烟情况,就以下问题进行讨论:①戒烟者是否从戒烟中获得益处;获得什么益处,如咳嗽症状减轻、形象改善、自信心增强等;②在戒烟方面取得了哪些成绩,如从戒烟日起完全没有吸烟、戒断症状明显减轻、自己总结的一些戒烟经验;③在戒烟过程中遇到了哪些困难,如烦躁、精神不集中、体重增加;如何解决这些困难;④戒烟药物的效果和存在问题;⑤今后可能遇到的困难,如不可避免的吸烟诱惑、戒烟意识的松懈等。

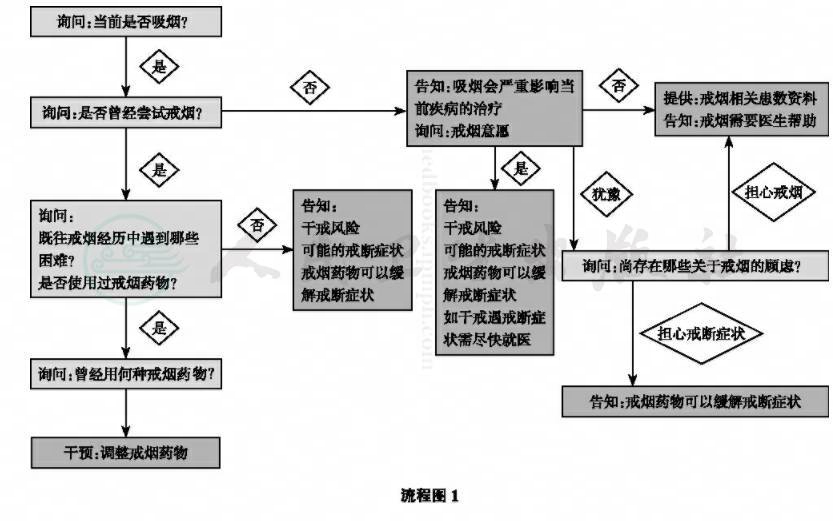

五、戒烟处方(见流程图1)

第一步(询问)每次就诊询问患者烟草使用情况及被动吸烟情况。

第二步(建议)使用清晰强烈的个性化语言,积极劝说每一位吸烟患者戒烟,如:戒烟是保护身体健康最重要的事情。

第三步(评估)评估尝试戒烟的意愿,评估烟草依赖程度。戒烟动机和决心大小对戒烟成败至关重要,只有在吸烟者确实想戒烟的前提下才能成功戒烟。对于还没有决定戒烟的吸烟者,不能强迫戒烟,而应提供动机干预。

第四步 对于有戒烟意愿的患者,重点放在帮助制定戒烟计划、处理出现的戒断症状、指导使用辅助戒烟药物、监测戒烟药物治疗效果和不良反应、提供咨询指导服务、提供给患者戒烟药物资料和戒烟自助资料,并安排随访。

第五步 对于没有戒烟意愿的患者,采用“5R”法干预,包括强调健康相关性(relevance)、危害(risk)、回报(rewards)、障碍(roadblocks)和重复(repetition)。

“5R”法:

第一步(相关):将戒烟的理由个性化(例如:自身健康状况,影响疾病预后等),使吸烟者明白戒烟是与个人密切相关的事;

第二步(风险):对吸烟者分析吸烟的短期、长期危害及被动吸烟的危害,强调与其个人关系最大的危险;所谓的“淡烟”、“低焦油”烟并不能避免或减少吸烟的危害。

第三步(回报):帮助吸烟者充分认识戒烟能带来的切身益处;

第四步(障碍):引导吸烟者了解戒烟过程中可能遇到的各种障碍,并教授处理技巧。例如:信心不足、缺乏支持、体重增加、出现戒断症状等;

第五步(重复):在每次接触中反复重申建议,不断鼓励吸烟者积极尝试戒烟。促使患者进入戒烟思考期和准备期,开始给予患者戒烟行为指导。

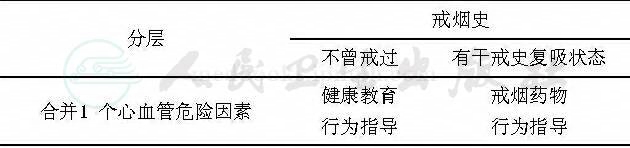

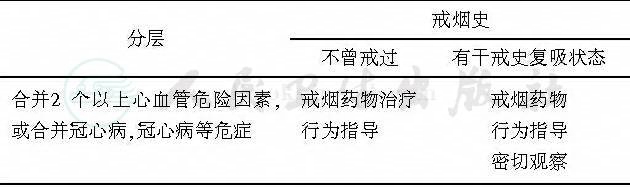

六、吸烟患者分层管理建议

表5 吸烟患者分层管理

续表

注:除吸烟外的心血管危险因素包括:高脂血症、高血压、糖尿病、肥胖、代谢综合征冠心病等危症包括:卒中、糖尿病、腹主动脉瘤、下肢动脉狭窄、颈动脉狭窄、肾动脉狭窄等

建议:

1.临床医生在门诊或病房诊疗中,应常规询问患者吸烟史和被动吸烟史(证据水平B),或使用呼出气一氧化碳(CO)检测仪(<10ppm判断为未吸烟)判断患者是否吸烟。对吸烟患者,应询问吸烟年限、吸烟量和戒烟的意愿,评估烟草依赖程度,记录在病历上或录入信息系统。病历中标明吸烟者对戒烟思考所处阶段,符合诊断者明确诊断“烟草依赖综合征”。提供戒烟咨询和戒烟计划。

2.戒烟是能够挽救生命的有效治疗手段之一,戒烟药物结合行为干预有利于提高戒烟成功率。基于戒断症状对心血管系统的影响,首先建议接受冠状动脉介入治疗、冠状动脉旁路移植术以及心肌梗死的吸烟患者使用戒烟药物,以减弱神经内分泌紊乱对心血管系统的损害。

3.建议所有患者避免暴露在工作、家庭和公共场所的环境烟草烟雾中。

[1]武阳丰.我国心脑血管病流行病学研究的主要进展//高润霖,胡大一.心血管病学第一辑.武汉:华中科技大学出版社,2008:9-11.

[2]Kanitz MG,Giovannucci SJ,Jones JS,Mott M.Myocardial infarction in young adults:risk factors and clinical features.The Journal of emergency medicine,1996,14(2):139-145.

[3]Teo KK,Ounpuu S,Hawken S,Pandey MR,Valentin V,Hunt D,Diaz R,Rashed W,Freeman R,Jiang L,Zhang X,Yusuf S,Investigators IS.Tobacco use and risk of myocardial infarction in52countries in the IN TERHEART study:a case-control study.Lancet,2006,368(9536):647-658.

[4]Mishkel GJ MA,Markwell S,Shelton ME.Correlates of late and very late thrombosis of drug eluting stents.Am Heart J,2008,156(1):141-147.

[5]Hasdai D,Garratt KN,Grill DE,Lerman A,Holmes DR,Jr.Effect of smoking status on the long-term outcome after successful percutaneous coronary revascularization.The New England journal of medicine,1997,336(11):755-761.

[6]Goldenberg I,Jonas M,Tenenbaum A,Boyko V,Matetzky S,Shotan A,Behar S,Reicher-Reiss H,Bezafibrate Infarction Prevention Study G.Current smoking,smoking cessation,and the risk of sudden cardiac death in patients with coronary artery disease.Archives of internal medicine,2003,163(19):2301-2305.

[7]Wilson K,Gibson N,Willan A,Cook D.Effect of smoking cessation on mortality after myocardial infarction:meta-analysis of cohort studies.Archives of internal medicine,2000,160(7):939-944.

[8]朱中玉,高传玉,牛振民,等.冠心病患者冠状动脉介入治疗后吸烟对临床预后的影响.中华心血管病杂志,2009,37(9):777-779.

[9]van Domburg RT,Meeter K,van Berkel DF,Veldkamp RF,van Herwer den LA,Bogers AJ.Smoking cessation reduces mortality after coronary artery bypass surgery:a20-year follow-up study.Journal of the Ameri can College of Cardiology,2000,36(3):878-883.

[10]Hallstrom AP,Cobb LA,Ray R.Smoking as a risk factor for recur rence of sudden cardiac arrest.The New England journal of medicine,1986,314(5):271-275.

[11]Doll R,Peto R,Wheatley K,Gray R,Sutherland I.Mortality in relation to smoking:40years’observations on male British doctors.Bmj,1994,309(6959):901-911.

[12]Thun MJ MD,Day-Lally C,Namboodin MM,Calle EE,Flanders WD,Adams SL,Heath CW.Age and the exposure-response relationships between cigarette smoking and premature death in Cancer Prevention StudyⅡ.Changes in Cigarette-Related Disease Risks and Their Impli cations for Prevention and Control.Smoking and Tobacco Control Monograph No.8,1997:383-413.

[13]He J,Vupputuri S,Allen K,Prerost MR,Hughes J,Whelton PK.Pas sive smoking and the risk of coronary heart disease--a meta-analysis of epidemiologic studies.The New England journal of medicine,1999,340(12):920-926.

[14]Lightwood JM,Glantz SA.Declines in acute myocardial infarction after smoke-free laws and individual risk attributable to secondhand smoke.Circulation,2009,120(14):1373-1379.

[15]How Tobacco Smoke Causes Disease:The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease:A Report of the Surgeon General.Centers for Disease Control and Prevention(US);National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion(US);Office on Smoking and Health(US),2010.

[16]Stead LF,Buitrago D,Preciado N,Sanchez G,Hartmann-Boyce J,Lan caster T.Physician advice for smoking cessation.The Cochrane data base of systematic reviews,2013,5:CD000165.

[17]Stead LF,Perera R,Bullen C,Mant D,Hartmann-Boyce J,Cahill K,Lancaster T.Nicotine replacement therapy for smoking cessation.The Cochrane database of systematic reviews,2012,11:CD000146.

[18]姜垣,魏小帅,陶金,等.中国六城市医生吸烟状.中国健康教育,2005,21(6):403-407.

[19]Hughes JR.Effects of abstinence from tobacco:etiology,animal mod els,epidemiology,and significance:a subjective review.Nicotine&to bacco research:official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco,2007,9(3):329-339.

[20]Tonstad S,Farsang C,Klaene G,Lewis K,Manolis A,Perruchoud AP,Silagy C,van Spiegel PI,Astbury C,Hider A,Sweet R.Bupropion SR for smoking cessation in smokers with cardiovascular disease:a multi centre,randomised study.Eur Heart J,2003,24(10):946-955.

[21]丁荣晶,傅媛媛,王桂莲,等.急性冠脉综合征患者吸烟现状及简短干预效果评价.中华内科杂志,2010,1(49):32-34.