去看看

去看看

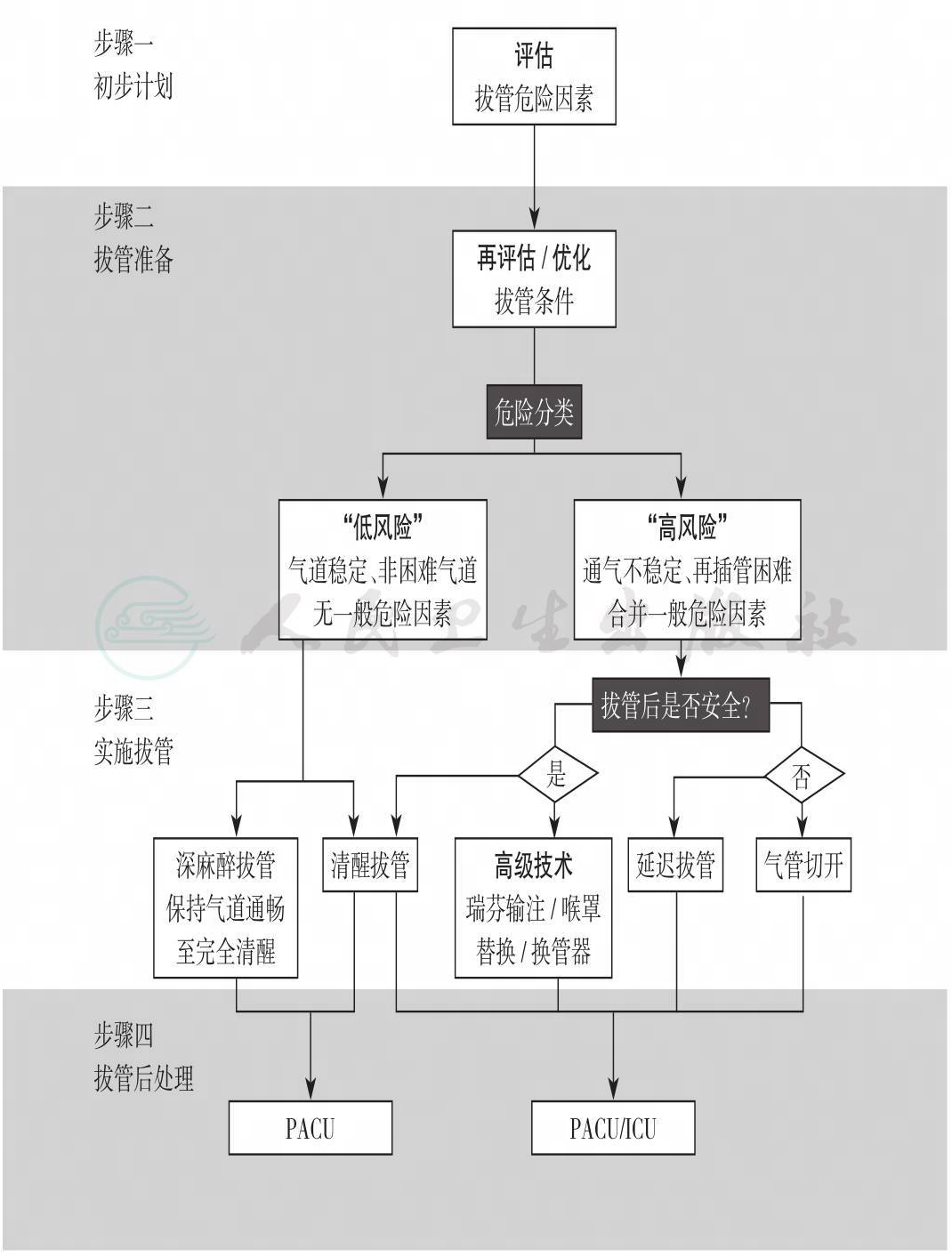

气管拔管主要包括四个阶段:①初步计划;②拔管准备;③实施拔管;④拔管后处理(见书后插页图16-1)。

一、初步计划

初步拔管计划应该在麻醉诱导前制定,并于拔管前时刻保持关注。该计划包括对气道和危险因素的评估。

(一)气管拔管危险因素的评估

1.气道危险因素

(1)困难气道患者:

包括病态肥胖、阻塞性睡眠暂停综合征以及饱胃等各种困难气道。

图16-1 气管导管拔管流程图

(2)围手术期气道恶化:

解剖结构的改变、出血、血肿、手术或创伤导致的水肿以及其他非手术因素而使气道进一步恶化。

(3)气道操作受限制:

与外科共用气道、下颌骨金属丝固定、植入物固定和颈椎固定等均可限制气道操作。

2.一般危险因素

患者的整体情况也需要关注,呼吸功能受损、循环系统不稳定、神经或神经肌肉接头功能受损、低体温或高体温、凝血功能障碍、酸碱失衡以及电解质紊乱等可使拔管过程复杂化,甚至需要延迟拔管。

3.手术的特殊要求

部分手术要求患者平稳苏醒,避免呛咳和躁动。

4.人为因素

工具准备不充分、缺乏经验或助手以及与患者沟通障碍等。

(二)气管拔管的分类:

根据气管拔管危险因素的评估结果,可将气管拔管分为“低风险”和“高风险”拔管。

1.“低风险”拔管

指常规拔管操作,患者的气道在诱导期间无特殊,手术过程中气道保持正常,如拔管后需要再次气管插管也较容易,患者常规禁食且不存在一般危险因素。

2.“高风险”拔管

指患者存在术前为困难气道、术中气道恶化、术后插管受限、饱胃、合并一般风险因素等一项或多项气管拔管危险因素,拔管后常需要再次插管且再次插管困难的情况。

二、拔管准备

拔管准备是检查并优化气管拔管条件,选择气道和全身情况的最佳时机,以降低气管拔管风险,减少并发症。

(一)评价并优化气道情况

手术结束拔管前需要重新评估并优化气道情况,并制定拔管失败情况下的补救措施以及重新插管计划。

1.上呼吸道

使用普通喉镜、可视喉镜或纤维支气管镜检查有无水肿、出血、凝血块、外伤或气道扭曲。

2.喉

套囊放气试验可以用来评估声门下口径,判断有无气道水肿。以套囊放气后可听到明显的漏气声为标准,听不到漏气的声音时常常需要推迟拔管。

3.下呼吸道

下呼吸道外伤、水肿、感染、气管软化以及大量分泌物等可限制拔管的实施。胸片和纤支镜有助于评估喉部、气管和支气管的解剖及功能状况。

4.胃胀气

胃胀气可能压迫膈肌而影响呼吸。

(二)评估并优化患者的一般情况

拔管前,肌肉松弛药的作用必须被完全拮抗以最大限度地保证足够的通气,并使患者的气道保护性反射完全恢复,便于排出气道的分泌物。维持血流动力学稳定及适当的有效循环血量,调节患者的体温、电解质、酸碱平衡及凝血功能至正常范围,提供良好的术后镇痛,防止气道不良反射的发生。

(三)评估并优化拔管的物质准备

拔管操作与气管插管具有同样的风险,所以在拔管时应准备与插管时相同水平的监护、设备及助手。

三、实施拔管

气管拔管前的评估和准备非常重要,拔管后的目标是保证患者维持有效的通气。气管拔管可以理解为气道管理逻辑上的延伸,拔管前麻醉科医师要制定一套方案来应对拔管失败的突发情况,拔管时应准备与插管时相同水平的监护、设备与人员,以保证拔管时的安全。理想的气管拔管方法应该是待患者自主呼吸完全恢复,在可控、分步且可逆的前提下拔除气管导管。

(一)拔管时需要注意的问题

所有的拔管操作都应该尽量避免干扰肺通气,保证氧供。

1.氧储备

拔管前需建立充分的氧储备,以维持拔管后呼吸暂停时机体的氧摄取,同时可以为进一步气道处理争取时间。

2.体位

尚无证据表明某一种体位适合所有的患者,目前倾向于仰卧位下轻度头高脚低位和半侧卧位。

3.吸引

拔管前必须保证充分吸引分泌物和血液,直视下吸引损伤更轻。

4.肺复张措施

在吸气高峰时放松气管导管套囊拔出气管导管可产生一个正压的呼气,有利于分泌物的排出,并减少喉痉挛和屏气的发生。

5.牙垫

牙垫可防止麻醉中患者咬合气管导管导致气道梗阻,可能有助于防止梗阻后肺水肿的发生。

6.拔管时机

根据拔管时机可将气管拔管分为清醒拔管和“深麻醉”下拔管。

(二)“低风险”拔管

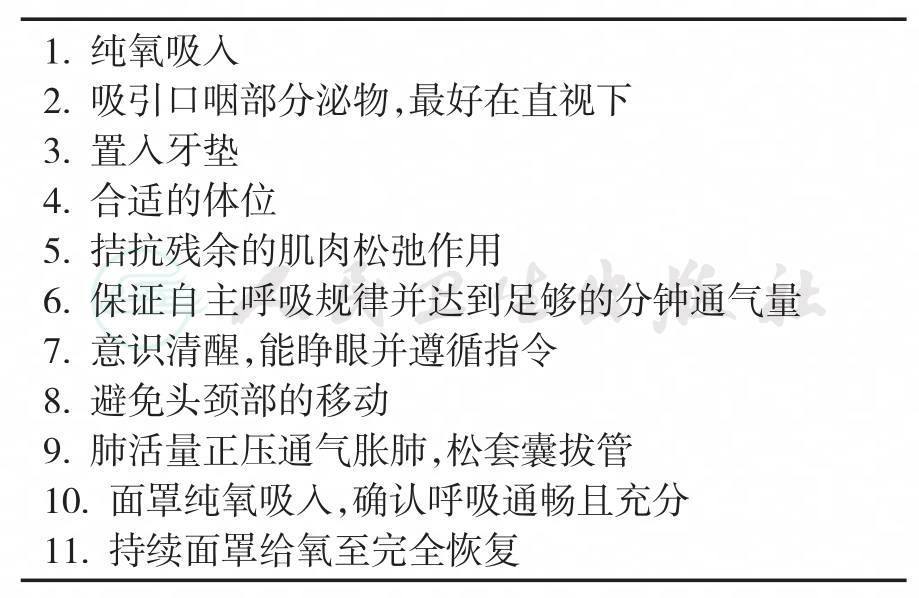

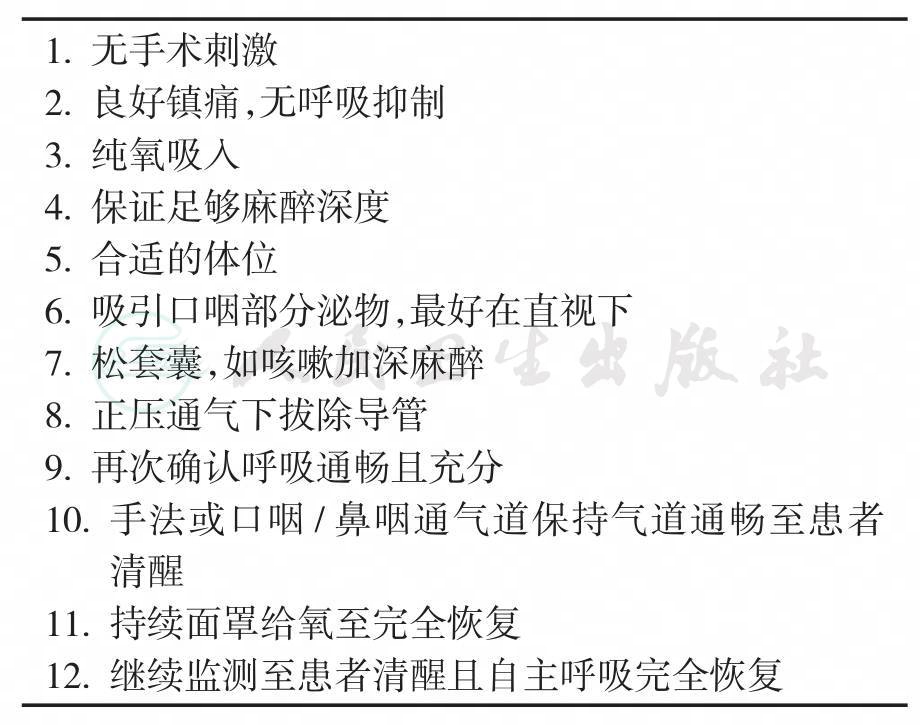

尽管所有的拔管都有风险,但是对于那些二次插管没有困难的患者,可以选择常规拔管。“低风险”患者可选择清醒(表16-1)或“深麻醉”(表16-2)下拔管。

表16-1 “低风险”拔管的清醒拔管步骤

表16-2 “低风险”拔管的深麻醉拔管步骤

(三)“高风险”拔管

“高风险”拔管主要用于已证实存在气道或全身危险因素,以致无法保证拔管后维持充分自主通气的患者。“高风险”拔管的关键在于拔管后患者是否能保证安全,如果考虑能安全拔管,清醒拔管或其他高级技术可以克服绝大多数困难;如果考虑无法安全拔管,则应延迟拔管或实施气管切开。鉴于任何技术都可能存在风险,因此操作者的熟练程度和经验至关重要。

1.相对安全拔管

(1)清醒拔管:

“高风险”患者的清醒拔管在技术上同“低风险”患者没有差别,适用于大多数的“高风险”患者。在某些情况下,以下一种或多种技术可能对患者更有利。

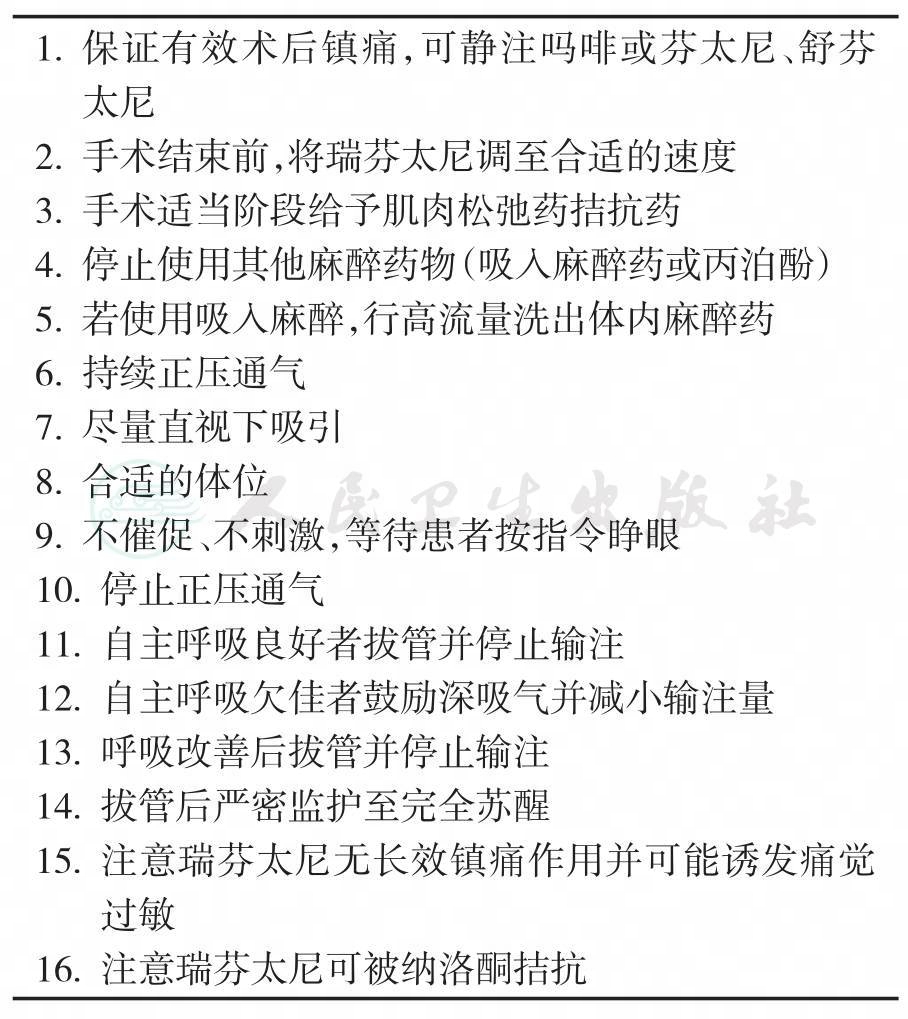

(2)瑞芬太尼输注麻醉技术:

颅脑手术、颌面手术、整形手术以及严重心脑血管疾病的患者,拔管时应避免呛咳、躁动以及血流动力学波动的发生。输注瑞芬太尼可减少以上反应,使患者在耐管的情况下,意识完全清醒且能遵循指令。成功的关键在于拔管前其他镇静药已充分代谢,调整瑞芬太尼的剂量使既能避免呛咳又能避免清醒延迟与呼吸暂停(表16-3)。

表16-3 瑞芬太尼输注技术麻醉的拔管步骤

(3)喉罩替换技术:

该技术既可用于清醒拔管也可用于“深麻醉”拔管,主要适用于气管导管引起的心血管系统刺激可能影响手术修复效果的患者,同时对于吸烟、哮喘等其他气道高敏患者可能更有好处,对饱胃风险的患者则不适用(表16-4)。插管型喉罩亦可应用于气管拔管,纤维支气管镜定位和引导再插管更容易。足够的麻醉深度是避免喉痉挛的关键。

表16-4 喉罩替换技术的拔管步骤

(4)气道交换导管(Airway exchange catheter,AEC)辅助技术:

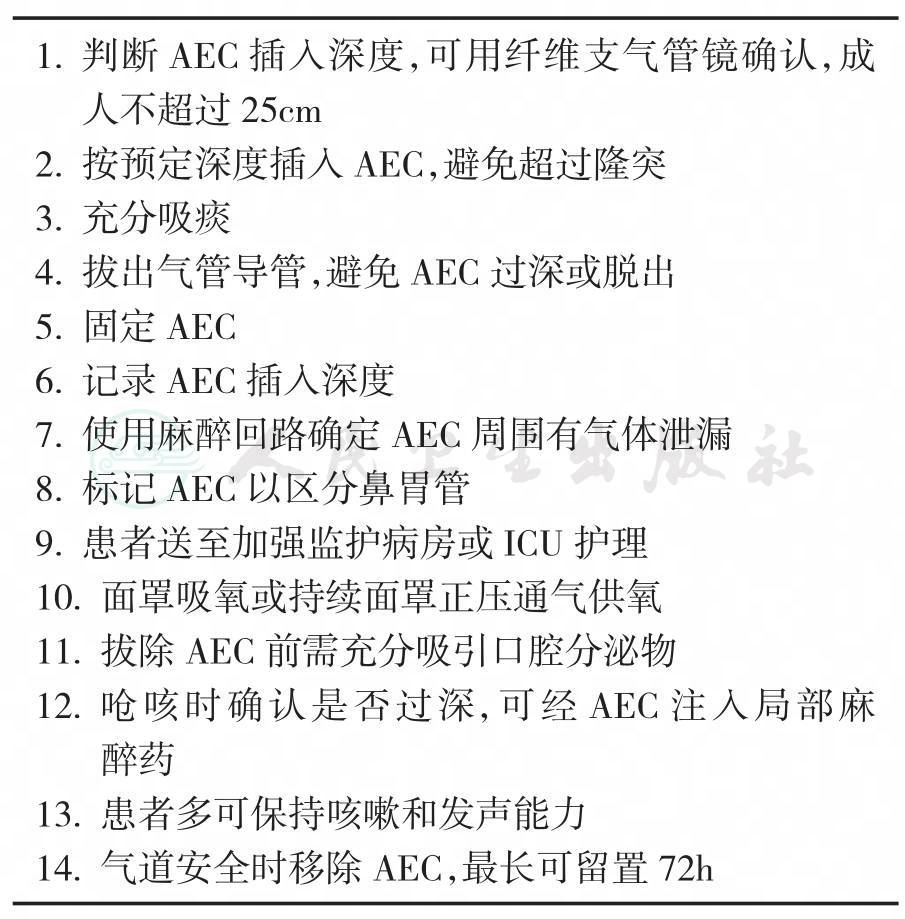

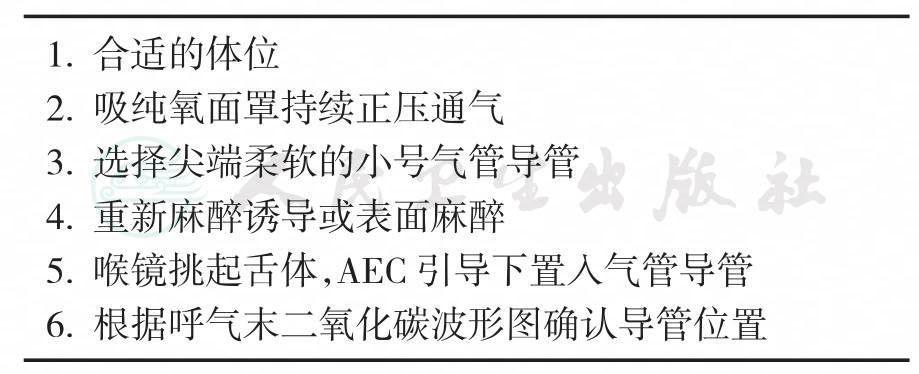

当需要立即重新插管的把握不大时,可在拔管前把气道交换导管、插管探条、Aintree导管、吸痰管、胃管或者纤维支气管镜等工具置入气管内(表16-5),使气道可以在需要时快速重建(表16-6)。AEC既可以作为重新插管的导引,也可以作为吸氧和通气的通道(如喷射通气)。麻醉科医师有更多的时间来评估重新插管的必要性。

表16-5 AEC辅助技术的拔管步骤

表16-6 AEC引导重新插管步骤

2.不安全拔管

(1)延迟拔管:

当气道损害严重时,往往需要延迟气管拔管。延迟拔管几小时或几天待气道水肿消退后再拔管可增加拔管的成功率。

(2)气管切开:

当患者由于预先存在的气道问题、手术(如游离皮瓣重建术)、肿瘤、水肿以及出血可能在较长的一段时间内无法保持气道通畅时,应考虑行气管切开。

四、拔管后处理

拔管后可能导致生命危险的并发症不只局限于气管拔管后即刻,拔管后仍应持续管理、监测。

(一)人员配置和交流

患者气道反射恢复、生理情况稳定前需专人持续护理,保证随时能联系到有经验的麻醉科医师。麻醉科医师应与手术医师积极沟通麻醉恢复问题。回恢复室或ICU时,必须保证清楚的口头或书面交接。

(二)监测和预警信号

术后监测包括意识、呼吸频率、心率、血压、末梢血氧饱和度、体温和疼痛程度。喘鸣、阻塞性通气症状和躁动常提示气道问题,而引流量、游离皮瓣血供、气道出血和血肿形成常提示手术方面问题。

(三)设备

困难气道抢救车应随手可得,配置困难气道急救设备、标准监护仪和呼气末CO2分压监护设备。

(四)转运

所有的气管拔管均应由麻醉科医师执行,“高风险”拔管应该在手术室内执行。存在气道风险的患者运送至恢复室或ICU时,途中应有麻醉科医师陪同。

(五)气道损害患者的呼吸管理

吸入湿化的氧气,监测呼气末CO2,鼓励患者深吸气或咳出分泌物。术后第1天应高度警惕创面的出血和呼吸道的梗阻,术后第2天拔管是较安全的选择。拔管后应用鼻咽通气道、头高位或半坐位和皮质激素等有助于改善气道梗阻、减轻气道水肿。

(六)镇痛与镇吐

良好的镇痛可促进呼吸功能恢复,此类患者应慎用镇静药,但推荐积极应用止吐药。