去看看

去看看

一、肌骨介入性超声目的

通过可视化操作,能精准地针对疼痛和功能障碍实施穿刺、抽吸、针刺、注射等诊断学穿刺或介入性治疗。

二、适应证及禁忌证

1.适合于多种临床治疗,包括关节腔、滑囊、腱鞘或神经周围间隙等的药物注射、积液抽吸、针刺或软组织疾病的穿刺活检等。

2.适合于因患者体形缺乏明显体表解剖标志、穿刺部位邻近神经血管、出血性体质、存在异常解剖结构、深层次结构或患者需避免放射线照射。在有些病例中,无超声引导下的操作失败,或需要精确地定位的诊断性穿刺也可运用超声引导。

3.禁忌证 全身状况差、精神疾病、儿童等;无法配合或耐受有创操作;不能使用糖皮质激素及麻药患者;未能很好控制的糖尿病、慢性感染、结核等;局部感染、缺血、外伤等;近期多次注射效果不佳。

三、仪器设备

彩色多普勒超声仪、合适的超声探头(高频及低频超声探头)、探头套、介入穿刺包(根据需要配置相应型号的针和注射器、药品、纱布和洞巾等)。

四、体 位

在保证能充分显示目标结构的条件下,尽量使病人处于舒适的体位,充分暴露病变组织。

五、主要观察内容

穿刺前进行初步扫查,储存所有的重要结构的相关图像,以利于将来参考。在穿刺过程中,应保留穿刺针在目标结构内的图像,以及穿刺后的图像。特别是一些具体的测量值(肌腱撕裂的程度,囊肿或积液范围)和相应的注释。记录整个治疗过程,包括穿刺前扫查时的超声图像。

六、主要操作方法或步骤

肌骨的介入性超声没有绝对统一的操作方法,但有序的操作方法可帮助提高操作的安全性和成功率。

1.询问病史和体格检查,常规的血液检查等。

2.获得患者知情同意,签署同意书。

3.选择最佳的患者体位和超声仪探头后进行初步扫查,根据患者体型、穿刺部位及目的选择穿刺路径并皮肤定位标记。

4.戴无菌手套后行皮肤消毒、抽吸药物。

5.探头使用无菌探头套,在超声引导下平面内法(图13-1)或平面外法进针(推荐尽可能使用平面内进针法,可以观察整个进针路径及针尖位置),进行抽吸、针刺或药物注射。

6.操作完成后,于皮肤穿刺点消毒贴敷料。

七、常见的肌骨疾病超声介入治疗

1.超声引导下关节腔抽吸与注射治疗

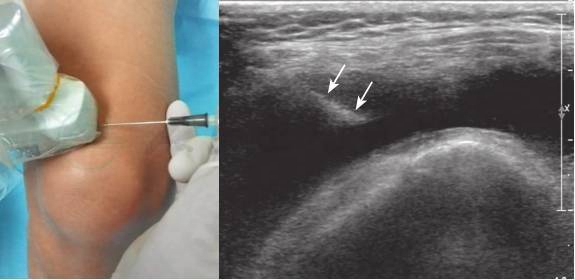

关节腔穿刺适用于需要抽取关节积液进一步检查或腔内注射药物治疗的患者,常见于肩、腕、髋、膝或踝关节疾病的诊断性治疗(图13-1)。

图13-1 超声引导下髌上囊积液穿刺,平面内进针

对于诊断性穿刺者,可直接抽吸适量关节液送检;对于关节肿胀不适者,可根据空针将液体尽量抽尽后注入治疗药物,如得宝松、曲安奈德、玻璃酸钠等。注射前务必确认针尖位于关节腔内,以免药物注入肌肉或肌腱等造成软组织肿胀、肌腱断裂等并发症。

操作要点:

(1)选择高频线阵探头。

(2)体位:仰卧位或坐位,让关节腔尽量伸展。

(3)根据关节腔的大小选择不同类型和长短的穿刺针,指间关节一般选用25G、膝关节或肩关节等选用18~22G穿刺针。

(4)刺针长度根据关节腔的大小选择。

(5)液体最多的部位进针,避开血管和神经。

(6)平面内法或平面外法进针。

2.超声引导下腱鞘囊肿或滑囊炎抽吸治疗

腱鞘囊肿内通常充满胶冻状液体,囊壁由致密纤维结缔组织构成,内壁衬有滑膜组织。近一半的腱鞘囊肿可以自行吸收,对于无明显症状者可选择临床观察。若患者有疼痛、活动受限或神经感觉异常等症状,则可考虑抽吸注射或手术治疗。

通常选择18~22G穿刺针用于囊肿开窗及抽吸,超声显示囊肿最大的切面,穿刺针平面内法进针,抽吸或者多点刺破囊壁开窗后抽吸。如果囊肿破裂或囊壁开窗后仍不能抽出者,可用手动加压使其挤出。

值得注意的是,即使手术切除腱鞘囊肿,其复发率仍高达20%以上,因此在超声引导介入治疗前应向患者告知复发的风险。

操作要点:

(1)坐位或仰卧位。

(2)使用高频线阵探头。

(3)穿刺前,应结合彩色多普勒超声鉴别囊肿与血管或实质均匀性低回声肿块。

(4)进针方法:平面内法。

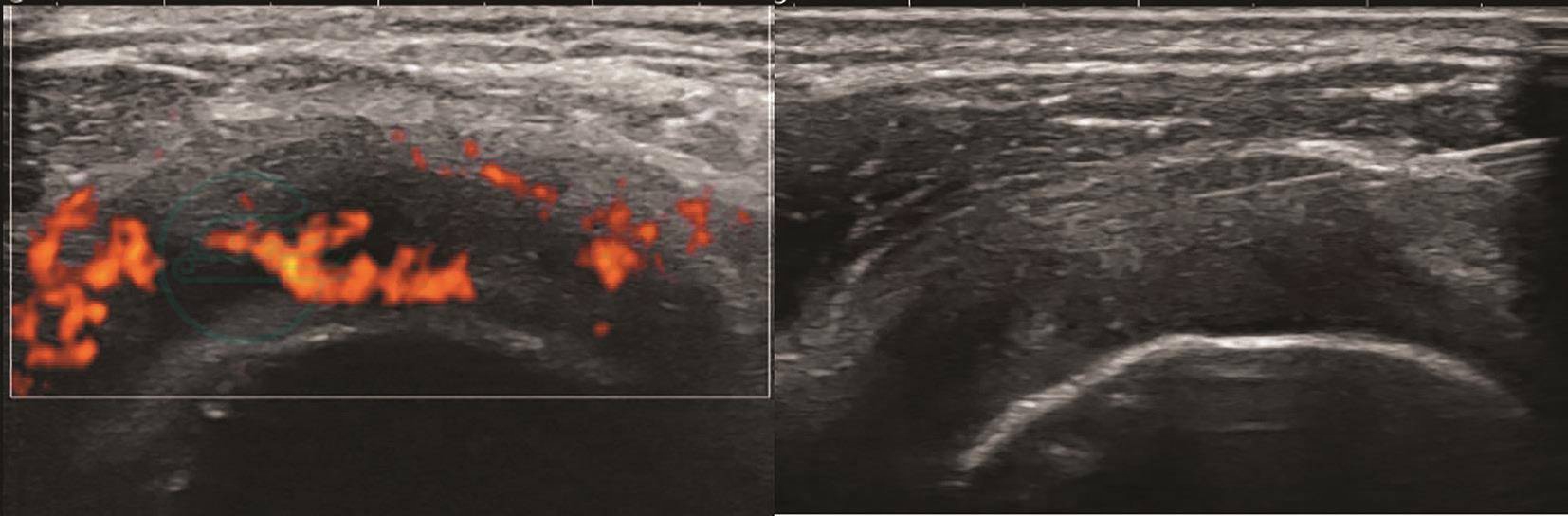

人体关节附近或肌肉及皮肤等摩擦力或压力较大的地方存在各种滑囊,正常情况下,超声很难显示滑囊,当创伤、劳损或炎性关节病等可引起滑囊的积液、滑囊增厚或血流增多等。

滑囊炎往往可造成患者疼痛或功能障碍,对于口服非甾体抗炎药物、理疗、局部冰敷或热敷等保守治疗无效的患者,可选择超声引导下滑囊内液体抽吸和药物注射。一般选择平面内法进针(图13-2),当针尖进入目标滑囊后可推注少量药物,确认针尖位于滑囊内后再继续推注。若针尖位于滑囊内,推注时不感明显阻力,且能观察到药物在滑囊内弥散分布,注射过程中应动态观察,避免药物溢出滑囊。对于滑囊积液扩张明显者,可先用空注射器将液体尽量抽出后再注入药物。

操作要点:

(1)使用高频线阵探头。

图13-2 超声引导下鹰嘴滑囊炎的穿刺治疗,平面内进针

(2)根据滑囊的部位或性质等选择不同的穿刺针。

(3)选择合适的进针部位。

(4)药物主要为类固醇注射药、利多卡因、生理盐水的混合液,约2~4ml;注射玻璃酸钠,有利于消炎和润滑作用。

(5)治疗后使用压迫袖套可降低复发率。

(6)注意患者发热,和(或)滑囊表面皮肤有红斑、发烫、肿胀,则不能注射皮质类固醇。

3.超声引导下肌腱病变介入治疗

肌腱病是由于过度使用、反复强烈牵拉而引起的肌腱胶原纤维退行性病变,最常见的是跟腱病、肩袖肌腱病、髌腱病、股四头肌和腘绳肌腱病和网球肘等。对于经休息、服用镇痛药、冰敷或物理治疗后症状仍不能缓解的顽固性疼痛患者,可进行超声引导下介入治疗,包括超声引导下腱周注射和肌腱针刺治疗等。

超声引导下腱周注射常使用22~25G穿刺针,肌腱长轴或短轴切面平面内进针,针尖到达病变的肌腱表面后缓慢推注药物,药物为皮质类固醇、生理盐水及利多卡因混合液,量根据病变的大小或需要注射,切勿将药物直接注入肌腱内,随后再用穿刺针反复针刺肌腱肿胀、回声减低、回声不均匀或血流信号增多的区域(图13-3)。针刺时动作一定要轻柔,具体的针刺次数没有明确的规定,可交替使用平面内法和平面外法,确保使整个肌腱病变区域从浅面到深面、从内侧到外侧均能被针刺到。另外,还应对骨膜进行弥漫性针刺,使其出血以促进肌腱的炎症吸收。当穿刺针能在肌腱病变区域自由穿过,没有阻力时,治疗即可结束。

图13-3 超声引导下冈上肌腱穿刺术

穿刺时,应尽量避免针刺病变周围的正常肌腱组织,还应注意保护周围重要的神经血管结构。针刺治疗后,患者可出现短暂的疼痛加重,但会在1~2周内逐渐好转,在此期间,患者必须限制患肢过度活动,避免肌腱反复处于紧张状态。

操作要点:

(1)仰卧位或坐立位。

(2)选用高频线阵探头。

(3)最好选择长轴切面,平面内进针。

(4)选用22~25G穿刺针进行肌腱腱鞘注射。

(5)肌腱内可进行反复针刺。

(6)不要把类固醇药物注射到肌腱内。

对于疼痛明显的钙化性肌腱炎,如肩袖钙化性腱炎,可进行超声引导下钙化灶抽吸治疗(图13-4)。可选择16~18G穿刺针,使用钙化灶的长轴切面,用平面内法使针尖进入钙化灶中心,然后使用生理盐水和利多卡因混合液进行钙化灶的反复的冲洗和抽吸,直至针筒内液体浑浊,更换新的液体直至冲洗液变清亮。

操作要点:

(1)坐位或仰卧位。

(2)使用高频线阵超声探头,平面内进针。

(3)调整探头显示出钙化

图13-4 超声引导下钙化性冈上肌腱炎治疗

(4)反复穿刺钙化灶;用生理盐水反复冲洗或抽吸。

(5)一般吸收期的钙化性肌腱炎适合超声引导下治疗。稳定期的钙化,一般比较坚硬,不必治疗。

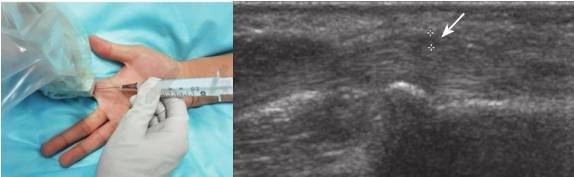

4.超声引导下腱鞘炎介入治疗

腱鞘由外层的腱纤维鞘和内层的腱滑膜鞘共同组成,具有固定、保护和润滑肌腱,使其免受摩擦或压迫的作用。肌腱在通过关节处长期过度摩擦即可发生腱鞘炎,部分炎性关节病患者如类风湿关节炎、痛风性关节炎等也可发生腱鞘炎。声像图上可表现为腱鞘增厚、回声减低、腱鞘积液,急性期者血流信号增加。对于症状明显者可选择超声引导下腱鞘内药物注射治疗,注射时选择肌腱短轴或长轴切面,采用平面内法进针(图13-5),目标区域为腱鞘增厚或积液处、肌腱表面,当针尖到靶区后缓慢推注适量局麻药与类固醇混合液,使药物在肌腱与腱鞘之间弥散分布。

对于肌腱部分或完全断裂者,注射时不能使用类固醇药物,因为它不利于肌腱的修复。另外,治疗过程中需避开周围的神经血管结构,同时避免将类固醇药物注入肌腱内,以免造成神经损伤、肌腱断裂等并发症。

图13-5 超声引导下扳机指治疗

箭:穿刺路径及药物注射部位;星号:增厚的A1滑车

操作要点:

(1)坐位或仰卧位。

(2)使用高频线阵超声探头。

(3)使用 22~25 号针头注射。

(4)确认针尖在腱鞘内。

(5)注射时应避开周围的血管和神经。

对于狭窄性腱鞘炎包括桡骨茎突狭窄性腱鞘炎和扳机指,可联合使用针刺松解治疗(图13-5)。松解时选择肌腱长轴切面,在超声监视下针尖往返多次穿刺腱鞘增厚处或A1滑车,以扩张或松解增厚的腱鞘和A1滑车,减轻肌腱粘连卡压情况。松解后可主动或被动活动患指观察肌腱运动和弹响,病变严重者可分次进行松解治疗。进针前可人为地将穿刺针掰弯减小针体与皮肤表面的进针角度,在松解过程中使针体尽量与肌腱平行,利于松解增厚的腱鞘或A1滑车。

操作要点:

(1)使用 22~25G 的穿刺针。

(2)应使用高频线阵超声探头。

(3)平面内或平面外进针的方法均可。

(4)应交叉定位,避开指间神经和血管。

(5)扩张或松解第一滑车。

5.超声引导下神经阻滞

神经阻滞适用于外科手术、顽固性疼痛的诊断或治疗等,通常选择神经短轴或长轴切面,采用平面内进针法,靶目标为神经鞘膜周围,应使药物环绕神经分布形成神经周围的低回声“晕环”。对于神经卡压明显者如旋前圆肌综合征、旋后肌综合征等,根据神经卡压的程度和范围选择5~10ml局麻药和生理盐水(或混入类固醇)混合液进行神经周围注射。

操作者在进行此项操作时,一定要熟悉神经的走行及其解剖变异,通过动态追踪和使用彩色多普勒超声准确定位神经,在注射药物前应再次使用彩色多普勒超声确认针尖不在血管内,以免造成药物血管内注射。注射过程中,应实时观察药物在神经周围的弥散情况,避免将药物注入神经内。

操作要点:

(1)选用高频线阵探头。

(2)22~25G穿刺针,长度根据穿刺部位选择。

(3)药物主要为局麻药加或不加类固醇注射液,剂量根据需要确定。

(4)神经周围注射可以用于诊断、治疗神经相关疾病以及神经支配区域的手术麻醉。

(5)应避免直接注射到神经内部及邻近的血管结构。

八、临床局限性及比较影像学

肌骨系统介入治疗已被常规运用于多种疾病的治疗,包括关节腔、滑囊、腱鞘或神经周围间隙的注射治疗、肌腱针刺治疗等。超声引导下注射的准确率高于触诊引导或透视引导。肌骨的介入性超声通常认为是安全的,但也受操作水平和其本身存在的局限性所限制,操作者要熟悉掌握相关的解剖知识、机器调整、娴熟的手法和充分的练习。针对人体内每处软组织或骨结构都有不同的最优技术、可视化方法和针型选择。

肌骨介入性超声虽然没有绝对的禁忌证,但是选择合适的对象非常重要。一些异常声像图可能不一定与患者的症状或体征有关,例如稳定期的钙化性肌腱炎,应予以鉴别,减少不必要的操作。