去看看

去看看

1 我国糖尿病微血管并发症的流行病学现状及卫生经济负担

糖尿病微血管并发症最主要的危险因素是糖尿病病程和高血糖。资料显示,我国糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)的患病率为 24.7% ~37.5%[4],病程< 5 年者眼底病变患病率为 38.0% ~ 39.0% ;病程 5 ~ 10 年者眼底病变患病率为 50.0% ~ 56.7% ;病程> 10 年者眼底病变患病率增至 69.0% ~ 90.0%[5]。目前我国尚缺乏全国性的糖尿病肾脏疾病(diabetic kidney disease,DKD)流行病学调查资料,但就基层而言,2009—2013 年的资料提示,我国社区 2 型糖尿病患者 DKD 患病率已高达 40% 左右 [6],我国 16.4% 的终末期肾病患者由 DKD 所致 [6]。糖尿病诊断后,病程 3 年、 10 年、15 年、20 年、25 年的 DKD 累计患病率分别为 3%、6%、10%、28%、56%[7]。最近关于新诊断 2 型糖尿病患者的全国多中心研究显示,平均病程为 8.1 年的 2 型糖尿病患者神经病变的患病率为 15.2%[8]。本共识主要描述糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy,DPN)。

数据显示,伴微血管并发症的糖尿病患者年直接医疗费用是无并发症患者的 3.18 倍 [9]。因此,微血管并发症的防治是 2 型糖尿病管理中非常重要的环节。

2 基层医疗卫生机构糖尿病微血管并发症管理现状

基层医疗卫生机构在糖尿病及其并发症的防控中担任重要角色。我国 87% 的糖尿病患者就诊于县级及以下医疗机构,而农村人群糖尿病的知晓率、治疗率及控制率均低于城市人群(24.6% vs 38.7%,21.5% vs 32.7%,38.6% vs 40.8%)[10]。然而,基层医疗卫生机构尚缺乏完整和规范的糖尿病微血管并发症筛查、防治及管理流程。以 DR 为例,50% 以上就诊于基层医疗卫生机构的糖尿病患者未被告知应定期接受眼底检查,近 70% 的糖尿病患者未接受规范的眼科治疗,90% 具有激光治疗指征的 DR 患者未接受激光治疗[11]。

3 基层医疗卫生机构糖尿病微血管并发症的筛查、诊断、随访教育及分级诊疗建议

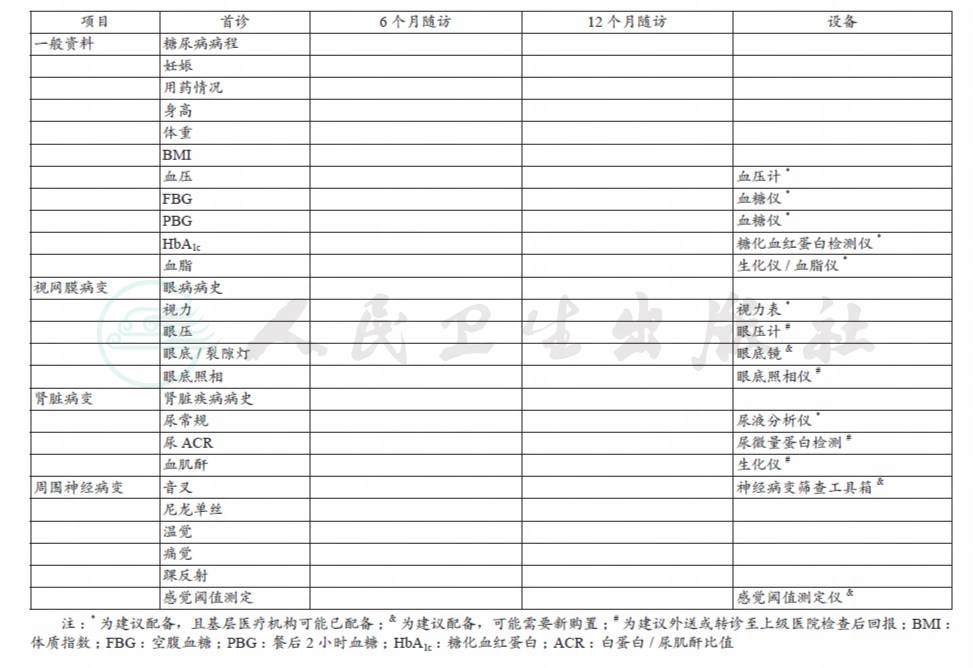

3.1 基本配置建议(参考附录 1)

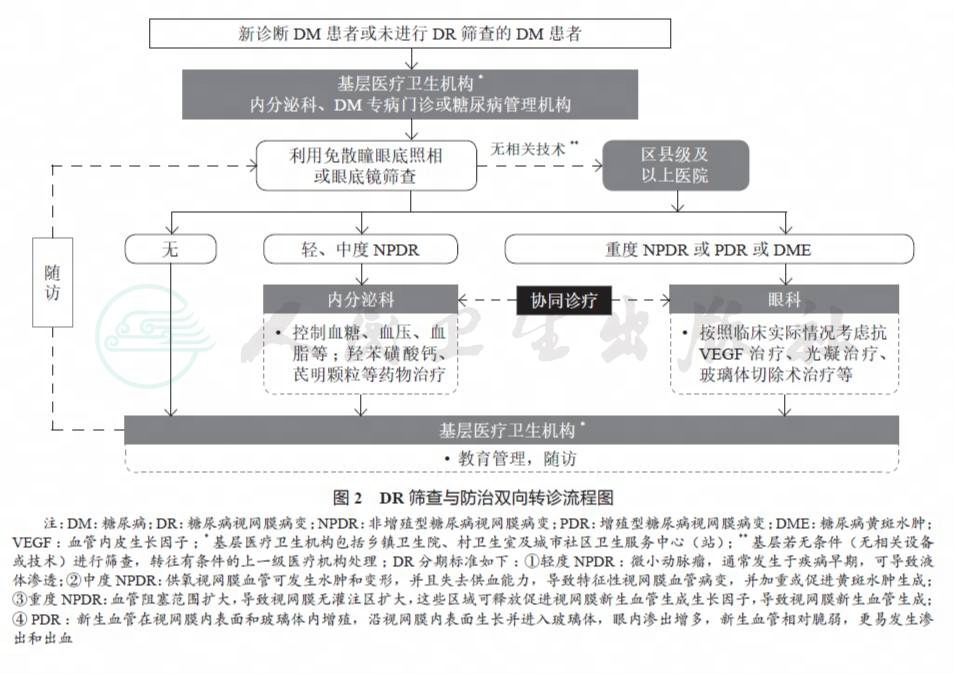

我国 2017 年发布的《中国糖尿病视网膜病变防治指南(基层版)》[12] 和同年美国糖尿病学会(American Diabetes Association,ADA)发布的 DR 指南 [13] 中都强调了 2 型糖尿病患者应在诊断后进行眼底筛查,并明确了眼底照相在 DR 筛查和诊断中的地位与意义。在当地医院缺乏有资质的眼科医师时,免散瞳眼底照相可以作为 DR 筛查的有效措施;但应由有经验的眼科医师或经过认证的智能远程系统辅助读片。同时,眼底照相操作简便,应在患者初诊时进行。因此,本共识建议将免散瞳眼底照相机作为基层医疗卫生机构筛查 DR 的首选设备进行配置,在无相关技术及设备的情况下,建议转诊至上一级医院进行检查。

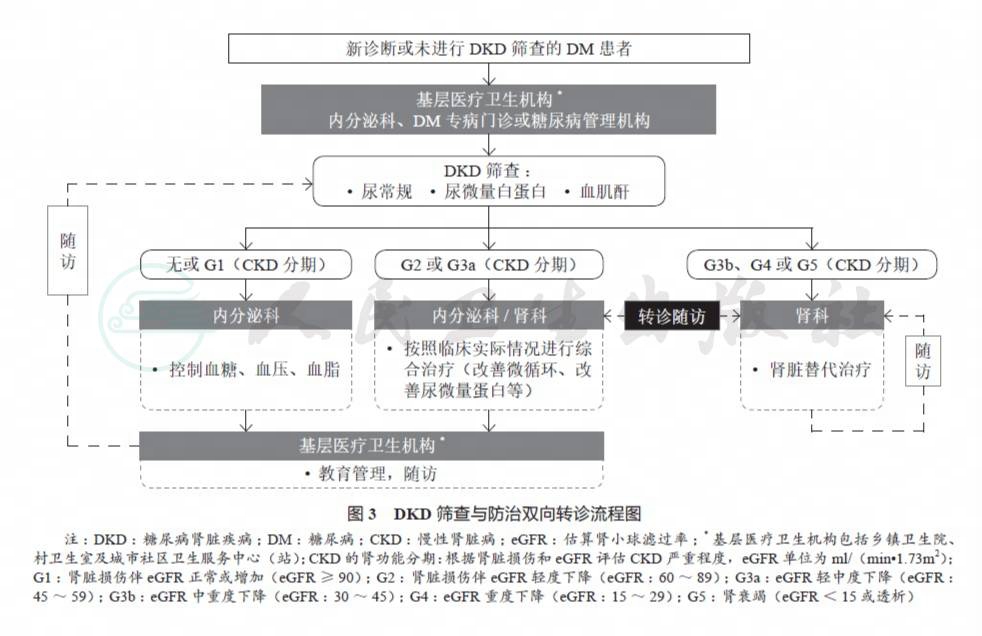

尿微量白蛋白排泄的检测方法包括尿白蛋白 / 尿肌酐比值(ACR)及尿白蛋白定量等,检测技术已较为成熟,ACR 与尿白蛋白定量比较,具有快速、简便、精确等特点 [14,15]。这些检测方法在多数基层医疗卫生机构均能开展或可外送第三方检测机构,因此本项共识建议将尿 ACR 作为基层医疗卫生机构 DKD 筛查的首选方法。

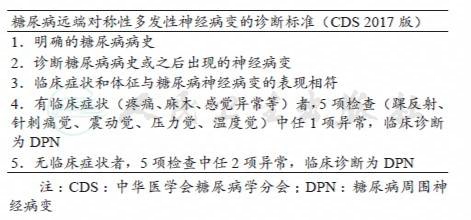

近年来,随着检查技术的进步,DPN 的诊断率有所提高。目前的评估主要依据患者临床症状和体征。5 项检查(踝反射、针刺痛觉、震动觉、压力觉、温度觉)等方法半定量评估患者的神经病变程度。本共识建议基层医疗卫生机构配置神经病变筛查工具,条件允许的情况下可考虑配备感觉阈值测定仪,用以评估 DPN。

3.2 筛查与随访

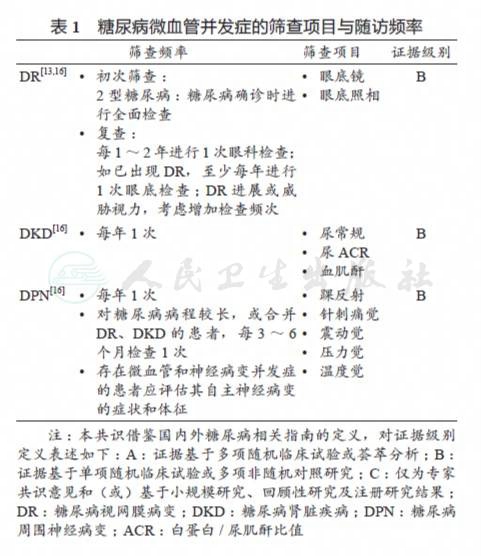

筛查项目与随访频率推荐见表 1。

3.3 糖尿病微血管并发症的诊断

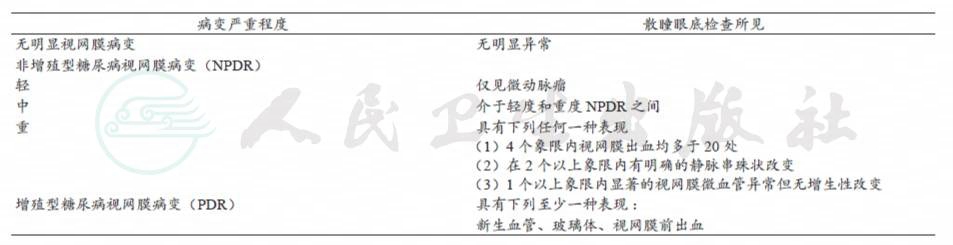

DR 的诊断参考2017 年《中国糖尿病视网膜病变防治指南(基层版)》[12],依据散瞳后眼底镜检查或眼底照相结果进行诊断与分级。DKD 的诊断标准参考《美国肾脏基金会肾脏病预后质量倡议(NKF-K/DOQI)指南标准》[15]。DPN 的诊断参考《中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)》的诊断标准 [17](详见附录 2)。如要确诊是否为 DKD 或糖尿病合并肾脏疾病,需行肾穿刺活检。

3.4 分级诊疗服务目标与转诊机制

(1)国家分级诊疗制度中关于不同等级医院的分工:2015 年 9 月,国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见(国办发〔2015〕70 号)》[18],部署加快推进分级诊疗制度建设,形成科学有序的就医秩序,全面提高人民卫生服务水平,进一步保障和改善民生。分级诊疗模式可概括为 16 个字:基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动。基层医疗卫生机构具备常见慢性病的诊疗能力,是实施分级诊疗的重要基础。在糖尿病患者的长期管理中,加强基层医疗卫生机构医师和护士糖尿病专业知识的规范化培训,以患者的需求为中心,充当糖尿病首诊、知识宣教、长期随访的主力军。二级医院组建糖尿病专业管理团队,全面管理糖尿病患者的血糖、血压、血脂,着力于糖尿病的诊断、并发症的筛查及慢性并发症的诊治,发挥承上启下作用。三级医院积极将诊断明确、病情稳定的患者转诊至基层医疗卫生机构是实施分级诊疗的关键。由不同等级医院实现有效的临床交流和互动,构建专科联盟,达到迅速、便捷、规范化的双向转诊,真正做到上下联动。

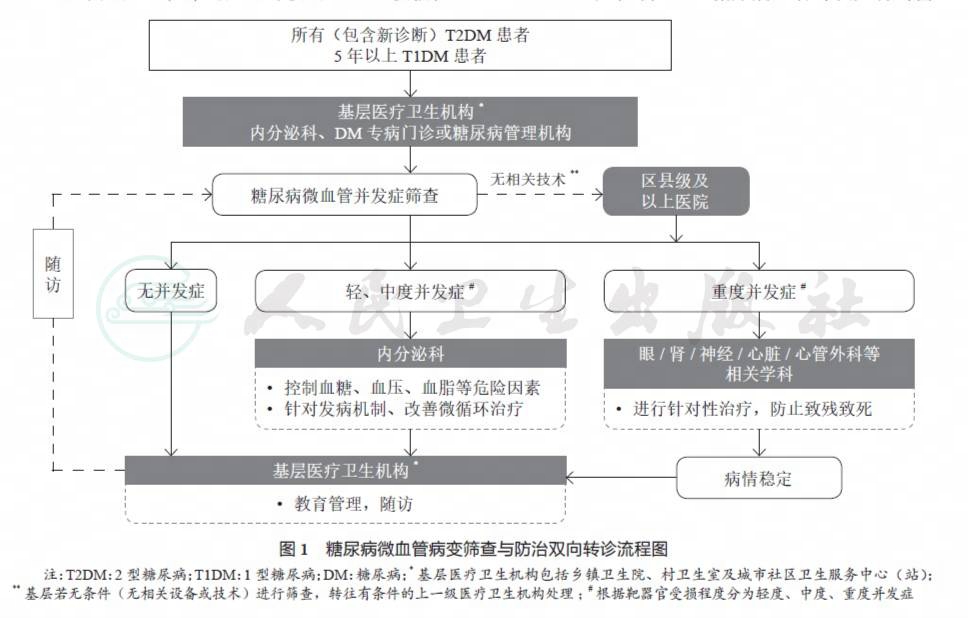

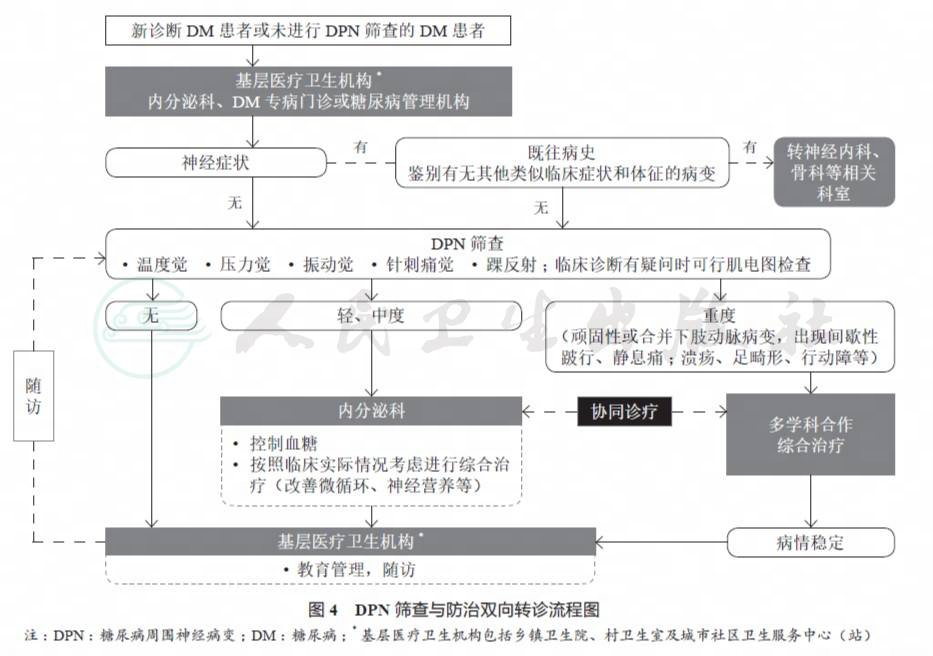

(2)基层医疗卫生机构糖尿病微血管并发症分级诊疗和双向转诊建议:糖尿病患者适时地双向转诊是为了确保患者得到早期筛查和安全有效的治疗,最大限度地发挥基层医疗卫生机构和专科医疗机构各自的优势;同时也是应对在糖尿病微血管病变筛查中所面临的我国基层医疗卫生机构资源配置不平衡、尤其是筛查设备配备不足问题的有效解决方法之一。转诊对象的纳入标准(以糖尿病微血管并发症患者为对象)如下,满足下列任一条件者需进行双向转诊。

转往上级医院:①基层医疗卫生机构缺乏糖尿病微血管并发症筛查设备;②糖尿病微血管并发症患者需调整治疗方案;③糖尿病患者出现严重微血管并发症或病情进一步恶化,基层医疗卫生机构缺乏进一步改善微血管并发症的治疗手段,医患双方均同意转往上级医院就诊。

转往基层医疗卫生机构:①患者在当地中心医院或三级甲等医院完成糖尿病微血管并发症的筛查项目;②治疗方案确定且血糖基本控制稳定;③糖尿病微血管并发症患者的症状和体征得到控制或改善,医患双方均同意转回基层医疗卫生机构。

糖尿病微血管病变筛查与防治双向转诊流程见图 1,具体并发症筛查与防治双向转诊流程见图 2—4。

3.5 患者管理与教育

基层医疗卫生机构医师需要为患者建立糖尿病及其并发症相关档案,主要包括患者的基本信息、一般资料、DR、DKD、DPN、自主神经病变筛查记录。具体筛查记录表格见附录 1。

4 基层医疗卫生机构糖尿病微血管并发症的预防和治疗

4.1 糖尿病微血管并发症的筛查与预防

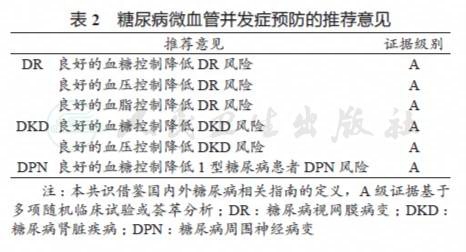

积极控制血糖、血压、血脂等危险因素是预防和延缓糖尿病微血管并发症的基础,基本原则包括纠正高血糖、高血压及血脂异常 [17]。

(1)血糖控制:DCCT、UKPDS、VADT 等多项临床研究结果均显示强化血糖控制可以降低糖尿病微血管并发症的发生风险 [19]。大多数成人 2 型糖尿病患者合理的糖化血红蛋白(HbA1c)目标是< 7%。研究证明,严格控制血糖,使 HbA1c < 6.5%,可以更好地预防糖尿病微血管并发症的发生 [20]。对于经过生活方式干预和规范口服降糖药治疗 3 个月血糖仍不能达标的 2 型糖尿病患者,需及时使用胰岛素治疗 [17]。此外,具有降糖之外微血管病变防治效应的降糖药应优先选择。基层医疗卫生机构在使用胰岛素时可优先考虑使用方便、低血糖风险小的胰岛素产品,如基础胰岛素等。目前,国内外指南对糖尿病微血管并发症防治的降糖药物并无特别推荐,但有研究显示,及时开始胰岛素治疗可以延缓糖尿病患者微血管瘤和 DR 的进展 [21]。 ORIGIN 研究亦显示,甘精胰岛素可延缓糖尿病患者 DKD 和微量白蛋白尿的进展 [22]。

(2)血压控制:2 型糖尿病患者每次随访均需监测血压。对于糖尿病合并高血压的患者,除接受生活方式干预外,需立即行药物治疗,以及时达到血压控制目标,无 DKD 的糖尿病患者血压控制目标为≤140/90 mmHg,有 DR、DKD 或脑血管损伤患者的血压控制目标为≤130/80 mmHg[15]。降压药物的选择如下:血管紧张素转化酶抑制剂 / 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ACEI/ARB)、噻嗪类利尿剂或钙通道阻滞剂(CCB),通常需联用多种降压药物。对于微量白蛋白 / 肌酐比值(UACR)≥300 mg/g 肌酐或 30 ~ 299 mg/g 肌酐的糖尿病患者,推荐采用最大可耐受剂量 ACEI 或 ARB 作为高血压治疗的一线用药 [15,16,23]。不建议 ACEI 和 ARB 联用 [24]。使用 ACEI、ARB 或利尿剂时,需注意检测患者血肌酐、估算肾小球滤过率(eGFR)及血钾水平。

(3)血脂控制:2 型糖尿病患者每年应至少进行 1 次血脂检查。接受调脂药物治疗者,根据评估疗效的需要可增加检查次数。目前常用的降脂药物主要包括:他汀类、贝特类、烟酸类、胆酸螯合剂、依折麦布、n-3脂肪酸制剂。在进行降脂药物治疗时,应将降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)作为首要目标。未合并冠心病患者的 LDL-C < 2.6 mmol/L,合并冠心病患者的 LDL-C < 1.8 mmol/L[17]。若甘油三酯> 5.7 mmol/L,可在生活方式干预的基础上使用降低甘油三酯的药物,以降低急性胰腺炎的发生风险。FIELD 研究显示,非诺贝特可减缓 DR 进展,减少激光治疗需求 [25]。

糖尿病微血管并发症预防的推荐意见见表 2。

4.2 糖尿病微血管并发症的治疗

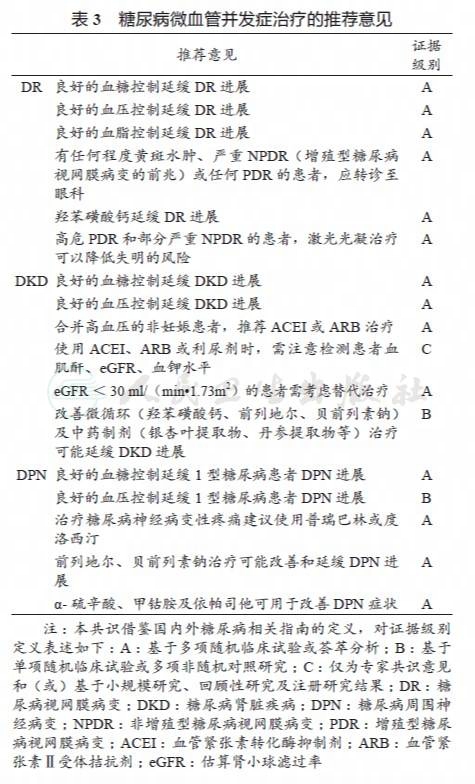

对于已合并DR、DKD 或 DPN 的糖尿病患者,延缓并发症进展、及时给予针对性治疗可最大限度地保护靶器官,减少失明、终末期肾病及糖尿病足等事件的发生。积极控制血糖、血压、血脂仍是糖尿病治疗的基础 [16]。改善微循环治疗是针对糖尿病微血管病变重要的临床治疗方法,改善糖尿病微循环用药应遵循“早期、个体化、合理联合、重视安全”的原则 [26]。

(1)DR :改善微循环治疗可能延缓 DR 的进展 [27-29]。①胰激肽原酶,可增加毛细血管血流量,激活纤溶酶,降低血液黏度,改善血流变;②羟苯磺酸钙,可抗氧化应激和炎症,维护视网膜屏障完整性,抑制新生血管生成,延缓 DR 进展;③抗血管内皮生长因子药物,包括雷珠单抗和贝伐单抗,可用于各种原因引起的黄斑水肿、视网膜新生血管等。

对于重度非增殖型糖尿病视网膜病变(non-proliferative diabetic retinopathy,NPDR)及增殖型糖尿病视网膜病变(proliferative diabetic retinopathy,PDR)的糖尿病患者需请眼科医师会诊。高危 PDR 和部分严重 NPDR 患者可行激光光凝术。

(2)DKD:DKD 患者需优质低蛋白饮食,戒烟,严格控制血压、血糖、血脂及尿酸水平。肾功能不全患者可优先选择经肾脏排泄较少的降糖药,严重肾功能不全患者应采用胰岛素治疗 [30]。使用过程中应加强血糖监测,及时调整胰岛素的用量。降压药首选 ACEI/ARB[17,19],在降低血压的同时可有效减少蛋白尿。

此外,改善微循环治疗可能延缓 DKD 进展:①胰激肽原酶对 DKD 具有一定疗效 [31],但同样需要高质量的随机对照研究进一步证实;②前列地尔与贝前列素钠可舒张血管平滑肌,发挥扩血管作用,同时通过降低血液黏度、改善红细胞变形能力,从而改善微循环;③文献报道,银杏叶提取物、丹参提取物、黄芪制剂等中药制剂可能发挥一定的肾脏保护作用 [26],但总体上仍缺乏高质量和大型研究数据的支持。

对于 eGFR < 30 ml/(min•1.73m2)的 DKD 患者应请肾脏专科医师治疗;若 eGFR < 15 ml/ (min•1.73m2),需考虑替代治疗,如进行血液透析治疗等。

(2)DPN :积极严格地控制高血糖并保持血糖稳定是预防和治疗 DPN 最重要的措施。针对神经病变发病机制的治疗 [17] 包括:①神经修复,常用药物有甲钴胺、神经生长因子等;②神经营养因子、肌醇、神经节苷酯及亚麻酸等。针对神经病变发病机制的治疗包括:①抗氧化应激:通过抑制脂质过氧化,增加神经营养血管的血流量,提高神经 Na+K+-ATP 酶活性,保护血管内皮功能,常用药物为硫辛酸;②改善代谢紊乱:醛糖还原酶抑制剂,常用依帕司他等;③改善微循环:周围神经血流减少是导致 DPN 发生的重要因素,通过扩张血管,改善血液高凝状态和微循环,提高神经细胞的血氧供应,可有效改善 DPN 患者的临床症状,常用药物包括前列地尔、贝前列素钠、西洛他唑、己酮可可碱、胰激肽原酶、CCB 及活血化瘀类中药等。

糖尿病微血管并发症治疗的推荐意见见表 3。

5 总结与展望

衷心希望《基层糖尿病微血管病变筛查与防治专家共识》的发布能够为推动我国基层糖尿病防控的发展贡献力量,希望基层医疗卫生机构能在微血管并发症筛查和管理方面多方联动,逐步完善,真正有效地预防和控制糖尿病微血管并发症的发生发展,改善患者生存质量,减轻患者家庭和社会卫生经济负担。

主要执笔专家:

孙子林 李 红 李凯利 王 清 王新玲涂 萍 王凤华 吴 静 严孙杰 张力辉陈青云 杨兵全 郭海健

形成共识撰写及审核的专家(按姓氏拼音排序)

陈继芳 江苏省句容市人民医院内分泌科

陈青云 广西医科大学第一附属医院内分泌科

丁福万 江苏省盐城市第三人民医院内分泌科

方 琪 苏州大学附属第一医院神经内科

管宇宙 北京协和医院神经科

郭海健 江苏省疾病预防控制中心

李 红 昆明医科大学第一附属医院内分泌科

李凯利 新疆医科大学附属中医医院内分泌中心

李玉亭 山东省微山县人民医院内分泌科

刘 静 甘肃省人民医院内分泌糖尿病科

刘新亮 江苏省盱眙县人民医院内分泌科

孙子林 东南大学附属中大医院内分泌科

涂 萍 南昌市第三医院内分泌代谢科

王 清 吉林大学中日联谊医院内分泌代谢科

王凤华 首都医科大学附属北京同仁医院眼科

王新玲 新疆维吾尔自治区人民医院内分泌科

王学群 广东省博罗县人民医院内分泌科

吴 静 中南大学湘雅医院内分泌科

郗光霞 山西医学科学院山西大医院内分泌科

邢昌赢 南京医科大学第一附属医院肾内科

徐玉善 昆明医科大学第一附属医院内分泌科

薛耀明 南方医科大学南方医院内分泌科

严孙杰 福建医科大学附属第一医院内分泌科

杨兵全 东南大学附属中大医院内分泌科

张力辉 河北医科大学第二医院内分泌科

秘书:

徐 伟 徐州市中心医院内分泌科

袁 扬 东南大学附属中大医院内分泌科

附录 1 糖尿病微血管并发症筛查指标及设备配置建议

附录2 糖尿病微血管并发症诊断标准

(1)糖尿病视网膜病变(DR)的诊断:DR 依据散瞳后眼底镜检查或眼底照相结果进行诊断与分级。诊断与分级标准参照目前全球统一的“糖尿病视网膜病变和糖尿病黄斑水肿疾病严重程度分级标准”。

(2)糖尿病肾脏疾病(DKD)的诊断标准

(3)糖尿病周围神经病变(DPN)的诊断:DPN是指在排除其他原因的情况下,糖尿病患者出现周围神经功能障碍相关的症状或体征,其中最常见及最具代表性的是糖尿病远端对称性多发性神经病变(DSPN)。DSPN诊断标准如下:

附录3 各项糖尿病微血管并发症检查方法及步骤

DR:眼底检查或眼底照相。

DKD:指导患者留取血、尿标本。

DPN:(1)音叉:深感觉评估,初步评估粗感觉纤维的功能。将振动的128 Hz音叉末端置于双足趾背面的骨隆突处各测试3次,在患者闭眼的状况下,询问患者能否感觉到音叉的振动,3次中2次以上回答错误判为振动觉缺失,3次中2次以上回答正确则判为振动觉存在。

(2)尼龙单丝:深感觉评估。初步评估粗感觉纤维的功能。以双足趾及第Ⅰ、第Ⅴ跖骨头的掌面为检查部位(避开胼胝及溃疡部位),将单丝置于检察部位压弯,持续1~2秒,在患者闭眼的情况下,回答是否感觉到单丝的刺激,于每个部位各测试3次,3次中2次以上回答错误则判为压力觉缺失,3次中2次以上回答正确则判为压力觉存在。

(3)温觉:浅感觉评估,初步评估细感觉纤维的功能。记录患者温度觉正常或异常。任意一侧温度觉异常,即判为阳性;双侧温度觉正常,则判为阴性。

(4)痛觉:浅感觉评估,初步评估细感觉纤维的功能。任意一侧针刺痛觉缺失,即判为阳性;双侧针刺痛觉均存在,则判为阴性。

(5)踝反射:深反射检查,针对胫神经的传导功能;双侧踝反射同时出现减弱或消失时判为阳性;仅单侧出现踝反射减弱、消失、亢进及正常时均判为阴性。

(6)感觉阈值测定:一般选用振动感觉阈值(VPT)检测仪进行测定,对平仰卧的糖尿病患者肢体进行感觉检查,可选择内踝及第一足趾部位进行测定,对两侧分别检测。首先采用低档的初始电压,随时间慢慢增加电压,直至患者四肢有比较明显的感觉为止,记录测定的感觉阈值。

[1] Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, et al. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2014, 103(2):137-149.

[2] 中华医学会糖尿病学分会.中国 2 型糖尿病防治指南(2013 年版)[J].中国医学前沿杂志(电子版),2015,7(3):26-89.

[3] Hayes A, Arima H, Woodward M, et al. Changes in Quality of Life Associated with Complications of Diabetes: Results from the ADVANCE Study[J]. Value Health, 2016, 19(1):36-41.

[4] 中华医学会眼科学会眼底病学组.我国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南(2014 年)[J].中华眼科杂志,2014,50(11):851-865.

[5] 王雪燕.糖尿病视网膜病变的激光疗效观察 [J].医学临床研究,2010,27(11):2016-2019.

[6] 中华医学会内分泌学分会.中国成人糖尿病肾脏病临床诊断的专家共识 [J].中华内分泌代谢杂志,2015,31(5):379-386.

[7] 陆菊明,潘长玉.糖尿病肾病的流行病学和诊断标准 [J].中华老年多器官疾病杂志,2002,1(3):163-165.

[8] Ji L, Hu D, Pan C, et al. Primacy of the 3B approach to control risk factors for cardiovascular disease in type 2 diabetes patients[J]. Am J Med, 2013, 126(10):925.e11-e22.

[9] 陈兴宝,唐玲,陈慧云,等.2 型糖尿病并发症对患者治疗费用的影响评估 [J].中国糖尿病杂志,2003,11(4):238-241.

[10] Xu Y, Wang L, He J, et al. Prevalence and control of diabetes in Chinese adults[J]. JAMA, 2013, 310(9):948-959.

[11] 国家卫生计生委办公厅.糖尿病视网膜病变分级诊疗服务技术方案 [EB/OL].(2017-04-01)[2018-02-05]. http://www. moh.gov.cn/yzygj/s7653/201704/3524f29f1599419aa04bbe4e068c962a.shtml.

[12] 全国防盲技术指导组.中国糖尿病视网膜病变防治指南(基层版)[M].北京:人民卫生出版社,2017 :5-6.

[13] Solomon SD, Chew E, Duh EJ, et al. Diabetic Retinopathy: A Position Statement by the American Diabetes Association[J]. Diabetes Care, 2017, 40(3):412-418.

[14] Tuttle KR, Bakris GL, Bilous RW, et al. Diabetic kidney disease: a report from an ADA Consensus Conference[J]. Diabetes Care, 2014, 37(10):2864-2883.

[15] Foundation NK. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease[J]. Kidney Int, 2013:1-50.

[16] American Diabetes Association. Microvascular Complications and Foot Care[J]. Diabetes Care, 2017, 40 (Suppl 1): S88-S98.

[17] 中华医学会糖尿病学分会.中国 2 型糖尿病防治指南(2017 年版)[J].中华糖尿病杂志,2018,10(1):4-67.

[18] 国务院办公厅.国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见国办发〔2015〕70 号 [J].中华人民共和国国务院公报,2015,(27):27-31.

[19] American Diabetes Association. 10. Microvascular Complications and Foot Care: Standards of Medical Care in Diabetes2018[J]. Diabetes Care, 2018, 41(Suppl 1):S105-S118.

[20] Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki E, et al. Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized prospective 6-year study[J]. Diabetes Res Clin Pract, 1995, 28(2):103-117.

[21] Eschwege E, Guyot-Argenton C, Aubry JP, et al. Effect of multiple daily insulin injections on the course of diabetic retinopathy[J]. Diabetes, 1976, 25(5):463-469.

[22] Gilbert RE, Mann JF, Hanefeld M, et al. Basal insulin glargine and microvascular outcomes in dysglycaemic individuals: results of the Outcome Reduction with an Initial Glargine Intervention (ORIGIN) trial[J]. Diabetologia, 2014, 57(7):1325-1331.

[23] No authors listed. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators[J]. Lancet, 2000, 355(9200):253-259.

[24] ONTARGET Investigators, Yusuf S, Teo KK, et al. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events[J]. N Eng1 J Med, 2008, 358(15):1547-1559.

[25] Keech AC, Mitchell P, Summanen PA, et al. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial[J]. Lancet, 2007, 370(9600):1687-1697.

[26] 中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会.糖尿病微循环障碍临床用药专家共识 [J].中国医学前沿杂志(电子版),2017,9(2):34-41.

[27] 田荣萍,刘芳,翟所迪.胰激肽释放酶治疗糖尿病视网膜病变的系统评价 [J].中国医院用药评价与分析,2008,8(10):763-766.

[28] Ribeiro ML, Seres AI, Carneiro AM, et al. Effect of calcium dobesilate on progression of early diabetic retinopathy: a randomised double-blind study[J]. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2006, 244(12):1591-1600.

[29] Zhang X, Liu W, Wu S, et al. Calcium dobesilate for diabetic retinopathy: a systematic review and meta-analysis[J]. Sci China Life Sci, 2015, 58(1):101-107.

[30] American Diabetes Association. 8. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes-2018[J]. Diabetes Care, 2018, 41(Suppl 1):S73-S85.

[31] 王妙菊,刘芳,翟所迪.胰激肽释放酶治疗糖尿病肾病的系统评价 [J].中国药房,2008,19(17):1323-1326.