去看看

去看看

分级诊疗制度被认为是破解我国“看病难、看病贵”问题的治本之策,是全面深化医药卫生体制改革的关键举措,基层医疗机构是实施分级诊疗制度的重要阵地。2型糖尿病是最常见的慢性病之一,其主要危害是微血管和大血管并发症。心血管疾病已成为导致糖尿病患者死亡/致残的主要原因。我国基层医疗机构仍存在医疗技术力量和优质资源不足、综合管理意识与能力相对较低、上下级医疗机构职责不清、双向转诊机制不完善等问题。为适应糖尿病患病率迅猛增长的医疗需求,全面提升基层全科医生“医防融合、全程同质”管理糖尿病的能力,有效开展糖尿病及其并发症的筛查与诊断、患者健康教育和分层管理工作,基层全科医生糖尿病管理能力培训、考核定级与分级授权等工作亟待规范与加强。为此,中国研究型医院学会糖尿病学专业委员会分级诊疗与基层管理糖尿病学组以患者为中心,结合糖尿病管理的最新权威指南和基层诊疗实践,制定了《2型糖尿病分级诊疗与质量管理专家共识》(以下简称共识)。共识力求突出科学性、实用性和可及性,将科学证据与基层实践相结合,以规范基层诊疗行为,提高基层诊疗能力,使基层全科医生真正做好居民健康的“守门人”。

1 分级诊疗的背景、原则、目标与依据

1.1 分级诊疗的背景

中国糖尿病患病人数估计达1.18亿,位列世界第一[1]。60%的糖尿病患者至少有1种并发症,可导致脑卒中、冠心病、失明、肾衰竭和截肢等严重后果[2]。然而,目前我国糖尿病总体防控效能较差,基层医疗机构糖尿病管理能力参差不齐,糖尿病知晓率、治疗率和血糖控制率分别为38.6%、35.6%和33.0%,“三率”现状亟待改变[1]。基层医疗机构是被世界卫生组织(Word Health Organization,WHO)公认的控制糖尿病不可或缺的重要环节。2017年国务院办公厅印发《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》,并强调至2025年,糖尿病患者管理人数要达到4000万人,高血压、糖尿病患者规范管理率达到70%[3]。2018 年,党的十九大报告提出“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志,要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务”。因此,尽快完善落实基层糖尿病防治工作迫在眉睫。其中,建立分级诊疗制度是合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措,是深化医药卫生体制改革、建立中国特色基本医疗卫生制度的重要内容,对于促进医药卫生事业长远健康发展、提高人民健康水平、保障和改善民生具有重要意义。

2018年,由深圳市医师协会内分泌代谢病科医师分会组织编写的《社区医生2型糖尿病管理流程与分级诊疗规范(深圳专家共识)》[4](以下简称深圳专家共识),汇集国内外专业领域相关糖尿病指南、专家共识以及重要循证医学研究作为证据基础,并对这些证据予以质量分类;同时将汇集的证据与深圳市的社区糖尿病防控实践特点和要求相结合,基于以患者为中心的策略,提出符合深圳市社区实际情况的有针对性的解决方案,并赋予等级推荐。深圳专家共识对全科医生进行2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus,T2DM)管理具有较强的指导意义,内容比较具体、全面,总体具有可操作性,全科医生在工作中可以充分借鉴参考,获得了一致好评。

近2年,糖尿病的药物和临床研究均取得了较大的突破和进展,国内外指南依据新证据做出了较大调整。此外,国家医保改革措施极大地改善了基本药物的可及性,基层用药必将面临相应的调整。为此,更新深圳专家共识势在必行,同时为了使共识的适用范围扩大至其他城市的基层医疗机构,中国研究型医院学会糖尿病学专业委员会分级诊疗与基层管理糖尿病学组组织专家制定了《2型糖尿病分级诊疗与质量管理专家共识》(以下简称共识)。

1.2 分级诊疗的原则

以患者为中心,同质化医疗照顾,实现医疗供给可及,达到“简、廉、便、全、益”的目的,是糖尿病分级诊疗的总原则,具体如下。

1.2.1 以患者为中心的安全、全面获益原则

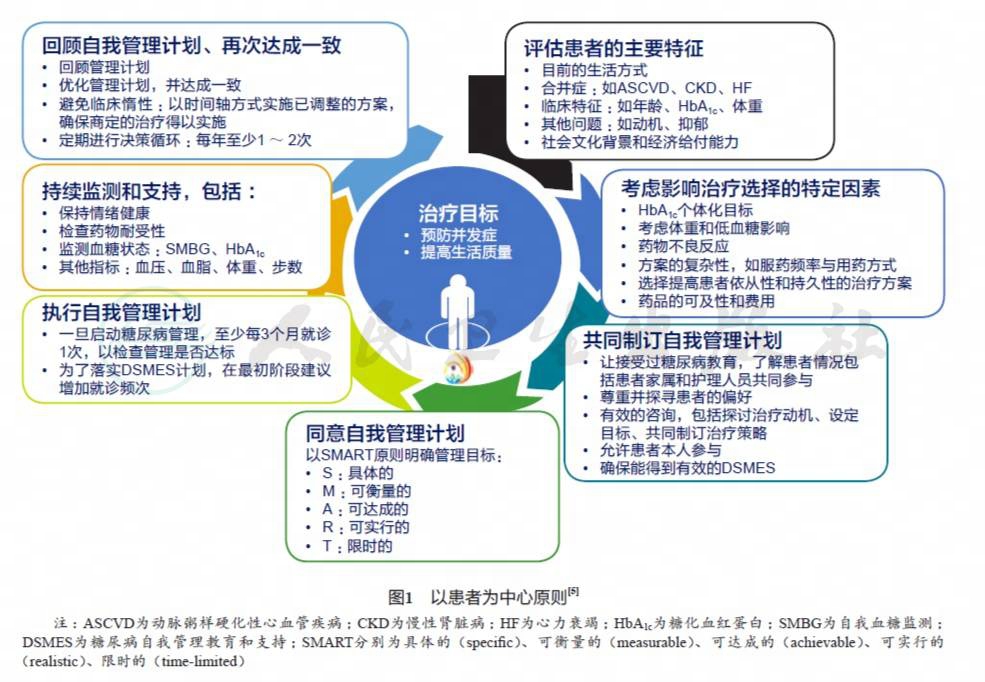

建立“以人为本的一体化优质服务(people centered integrated care,PCIC)”新模式,达到以糖尿病患者为中心、引导患者践行为策略、持续改善糖尿病心血管结局的目标[5](图1)。

1.2.2 各司其职、协调互动原则

建立以“基层医生为主导、专科医生为指导、慢性病管理人员为辅助”的糖尿病医防协同诊疗团队,明确团队目标,互相信任、有效沟通、各司其职,以规范服务行为,同质化实施基层糖尿病管理。基层医生的职责是筛查、诊断、治疗、随访、教育和管理;专科医生的职责是为疑难或上转的患者制订诊疗方案并指导全科医生,加强对全科医生的培训指导(有条件的地区可以通过远程实现)。

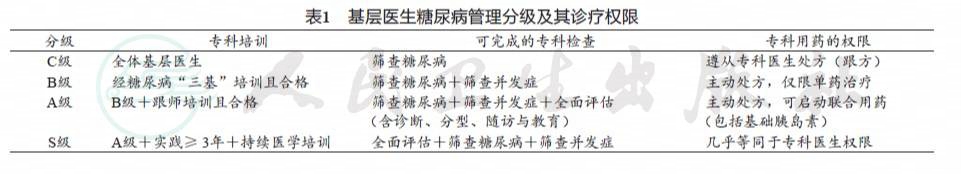

1.2.3 专科培训、分级授权原则

全面规范并提升基层医生对糖尿病的诊疗水平与管理能力是目前全面落实糖尿病分级诊疗制度所面临的主要挑战。基于患者安全原则,对有超能力处方需要的基层医生,应予以特别授权;对于胰岛素应用,谨记安全为本,应以“遵从为基,监测为据”为原则。因此,基层医生必须接受糖尿病专科培训,根据所接受专科培训程度将基层医生分为4级,并予以相应的糖尿病管理与药物处方授权(表1)。

1.3 分级诊疗的目标

充分发挥糖尿病“医防融合、协同诊疗、团队服务”的作用,指导患者合理就医、规范治疗流程、提高治疗依从性,使患者血糖、血压、血脂等全面控制达标,以延缓或减少并发症发生,降低致残率和病死率,提高生存质量、获得预期寿命。真正使基层医生“接得住、做得好”,使糖尿病患者“信得过”,达到糖尿病全程覆盖、同质管理的目的。

1.4 分级诊疗的依据

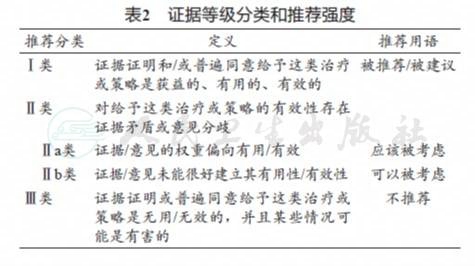

共识以深圳专家共识为蓝本,专家组充分讨论吸纳各专家意见,参照GRADE分级系统,对所采用的指南、共识以及重要随机对照试验(randomized controled trial,RCT)证据予以等级分类并赋予推荐强度(表2)。迄今仍普遍缺乏有质量的糖尿病社区防治研究成果,共识推荐意见虽然是基于证据的,但也结合基层实际纳入了专家们的观点。

2 基层医生管理2型糖尿病的规范流程

2.1 糖尿病患者评估与筛查

2.1.1 筛查对象

所有要求血糖检查的社区居民,尤其是下列两类人群应主动筛查:

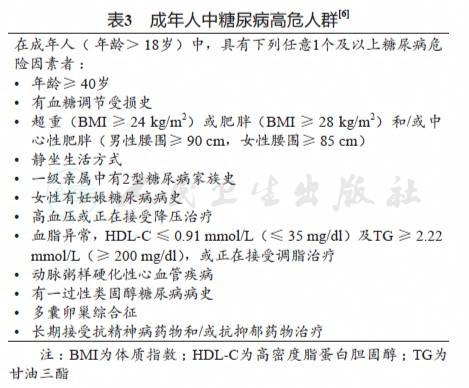

(1)所有成年人中的糖尿病高危人群(表3),无论年龄大小,宜及早开始糖尿病筛查(Ⅰ类)。

(2)所有40岁以上人群,无论是否存在除年龄外的其他糖尿病危险因素,均应开始筛查(Ⅰ类)[6]。

2.1.2 筛查频率

首次筛查正常者,每3年至少筛查1 次(Ⅰ类);60岁以上人群,每年至少筛查1次(Ⅰ类)。

2.1.3 筛查方法

空腹血糖检测简便易行,宜作为常规筛查方法,但有漏诊的可能;若条件允许,应尽可能同时行口服葡萄糖耐量试验(oral glucose tolerance test,OGTT)检测75 g糖负荷后2 h血糖(Ⅰ类)。

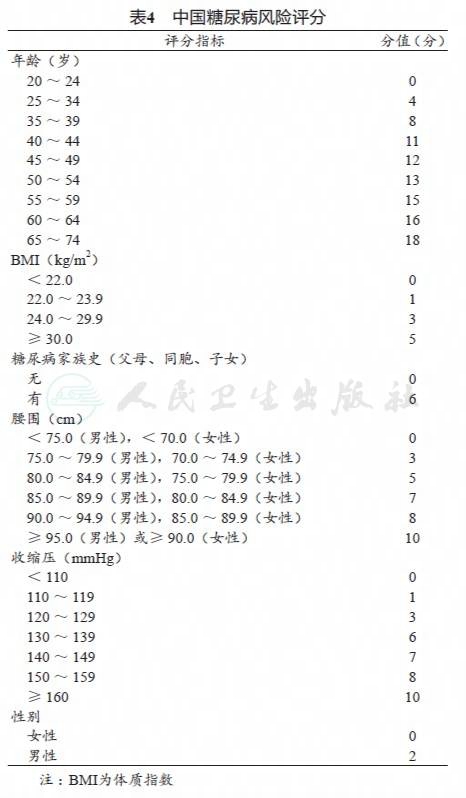

中国糖尿病风险评分(表4)评估更加简便易行,适合基层医疗机构初筛糖尿病患者。判断糖尿病风险的最佳切点为25分,故总分≥25分者必须行OGTT以明确是否患有糖尿病(Ⅰ类)。

目前,《中国2型糖尿病防治指南(2017年版)》[6] 暂不推荐将糖化血红蛋白(glycated hemoglobin A1c,HbA1c)检测作为常规筛查方法(Ⅰ类)。

2.1.4 筛查医生

所有基层医生均应将筛查糖尿病作为日常工作内容之一。非侵袭性糖尿病风险预测模型可用于基层糖尿病筛查。基于中国人群的前瞻性队列研究开发的SENSIBLE non-lab模型可通过网页计算器(https://yunxuan.shinyapps.io/nonlabmodel/)输入蔬菜摄入量、T2DM家族史、高血压病史、年龄、性别、腰围和体质指数(body mass index,BMI)等指标计算T2DM发病率;当预测概率高于阈值9.8%时,则行OGTT检查。其预测糖尿病风险的灵敏度和特异度分别为72.1%和67.3%[7]。

2.2 糖尿病诊断

2.2.1 确诊医生

糖尿病应由专科医生或A级、S级基层医生确诊,对所有确诊患者进行分型诊断并制订治疗方案。基层医生经培训考核合格、具备糖尿病诊疗资质(A级和S级),可在机构内根据患者健康评价结果做出诊断。对诊断有困难者,应及时转至二级及以上医院由专科医生确诊。

2.2.2 诊断标准

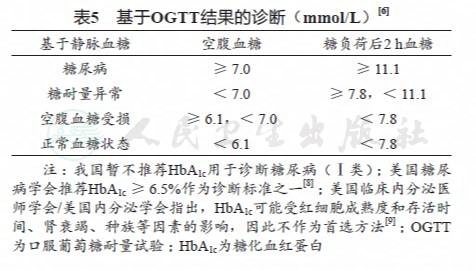

糖尿病典型症状( 多饮、多尿、多食及体重下降)加上随机血糖≥11.1 mmol/L或加上空腹血糖≥7.0 mmol/L或加上糖负荷后2 h血糖≥11.1 mmol/L(Ⅰ类)。

无典型糖尿病症状者,需改日复查确认。急性感染、创伤或其他应激情况下可出现暂时性血糖升高,若无明确糖尿病病史,不可根据此时的血糖水平诊断糖尿病;须在应激因素消除后复查,再确定糖代谢状态(Ⅰ类)(表5)。

2.2.3 急/危症诊断

2.2.3.1 识别急/危症

望:患者是否有意识障碍?闻:患者呼气是否有烂苹果味?问:患者是否有深大呼吸、皮肤潮红或发热,是否有心慌、出汗,是否有食欲减退、恶心呕吐、口渴多饮或腹痛?查:血糖、血酮体(尿酮体)。

2.2.3.2 诊断急/危症

空腹血糖≥16.7 mmol/L或随机血糖≥20.0 mmol/L,应高度怀疑糖尿病酮症酸中毒(diabetic ketoacidosis,DKA),若有条件,可检测尿酮体或床旁检测血酮;随机血糖< 2.8 mmol/L,无论是否有症状,均应考虑有严重的、需要关注的显著低血糖。

上述2种情形应紧急处理后立即转诊(参见 3.1.4)。若血糖介于二者之间,继续于基层医疗机构评估与处置。

2.3 糖尿病并发症筛查与心血管危险因素评估

越来越多的降糖药物通过CVOT研究证实可以降低糖尿病患者心血管死亡风险。因此,最新国际指南简化心血管危险因素的评估方法,建议在实施药物治疗前考虑评估患者心血管危险因素,并结合患者的特点给予最佳的降糖治疗方案[8,10]。

2.3.1 糖尿病并发症与心血管危险因素筛查(Ⅰ类)

2.3.1.1 筛查项目

身高、体重、BMI、腰围、臀围,空腹和餐后2 h血糖、HbA1c,肝功能、肾功能[计算估算肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate,eGFR)]、尿常规、尿微量白蛋白与尿肌酐比值,心电图、视力与眼底检查、足部检查等。

2.3.1.2 管理建议 每年体检1次。

2.3.2 心血管危险分层

2.3.2.1 评估内容

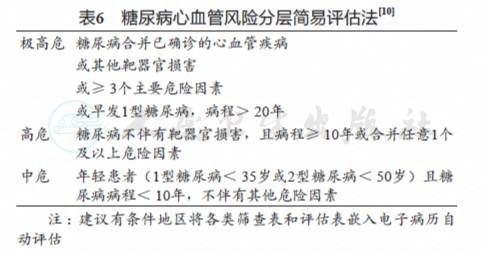

采用2019年欧洲心脏病学会(European Society of Cardiology,ESC)/欧洲糖尿病研究协会(European Association for the Study of Diabetes,EASD)指南推荐的糖尿病心血管风险分层简易评估法(表6)[10]。

(1)靶器官损害:蛋白尿、肾脏损害[eGFR≤30 ml/(min•1.73m2)]、左心室肥厚、视网膜病变等。

(2)心血管危险因素:年龄、高血压、血脂异常、吸烟、肥胖等。

2.3.2.2 管理建议 每年评估1 ~2次。

2.3.3 行为评估

参照《中国1型糖尿病防治指南(2017年版)》[6]实施,关键点包括:①合理膳食,指导患者控制总热量、脂肪以及味精、酱油、腌制食品和调味酱等高盐食物的摄入;②适量运动,控制体重;③戒烟限酒;④保持心理健康。

2.3.4 转诊 参见3.1.3.1。

2.3.4.1 糖尿病动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)极高危患者。

2.3.4.2 需启动药物联合治疗(3联或联合胰岛素方案)等。

2.4 建立糖尿病患者档案

2.4.1 基本信息

初诊时需明确3个问题:患者病情是否严重,是否能够由基层医疗机构进行管理,为纠正血糖水平需采取何种治疗方案。

疾病确诊后,需明确的重点内容是使患者加入到糖尿病自我管理教育和支持(diabetes self-management education and support,DSMES)计划中,使心血管危险因素最小化,并采取必要的干预措施。

建议按照国家基本公共卫生“糖尿病管理”档案统一匹配或简化,以不增加额外工作量。

2.4.2 患者随访

随访内容包括患者血糖控制情况、心血管危险因素控制情况、糖尿病并发症的评估、生活方式和降糖药物的管理。

2.4.3 年度检查

追踪患者总体血糖达标率、血压、血脂和体重综合达标与低血糖发生情况;分析患者血糖、血压、血脂不达标的原因。

2.4.4 转诊记录 参见3.1.3.1。

2.4.4.1 血糖控制不达标或综合管理不达标者。

2.4.4.2 严重或频发低血糖,血糖波动大、体重增加或不明原因消瘦,发生其他药物不良反应者。

2.5 糖尿病患者综合管理目标

2.5.1 目标的制订原则

T2DM的治疗目标是预防或延缓并发症发生,提高患者生活质量。血糖控制目标应体现个体化原则,降糖治疗策略应遵循血糖分层管理原则。对于新诊断、年轻、无并发症或合并症的T2DM患者,建议及早给予强化血糖控制,以降低糖尿病并发症发生风险;对于糖尿病病程较长、老年、有心血管疾病病史的T2DM患者,需注意预防低血糖的发生,并充分评估强化血糖控制的利弊得失[8]。

应综合管理T2DM患者的心血管危险因素,除个体化降糖外,建议采取降压、调脂及应用阿司匹林等综合治疗措施,以预防心血管疾病和微血管病变的发生。

对于合并严重并发症的T2DM患者或诊断为继发性糖尿病、1型糖尿病、妊娠糖尿病或单基因遗传糖尿病等患者,应及时转诊至上级医疗机构或糖尿病管理团队。

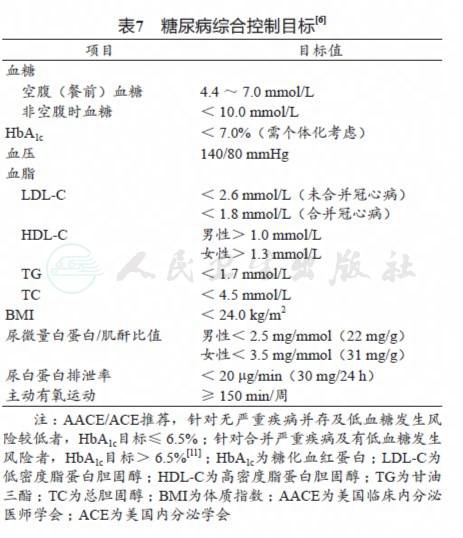

2.5.2 糖尿病综合控制目标(Ⅰ类) 见表7。

2.6 T2DM的药物治疗

2.6.1 优先选用基本降糖药物

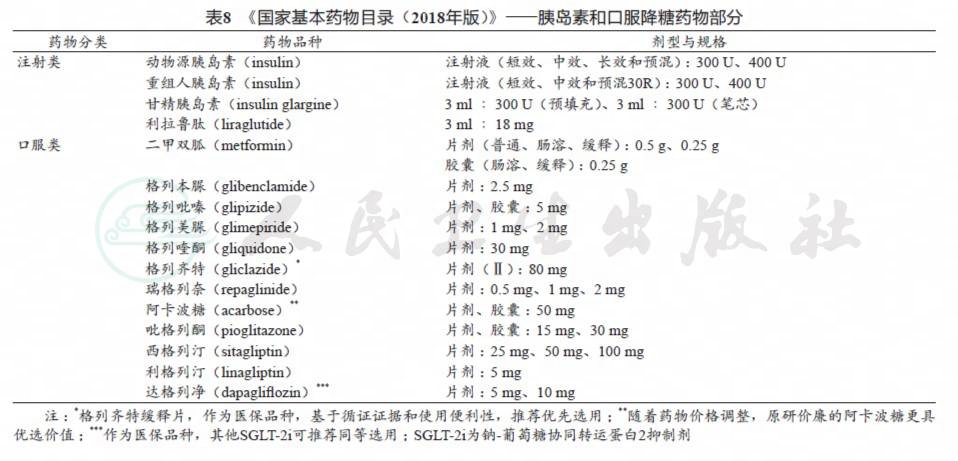

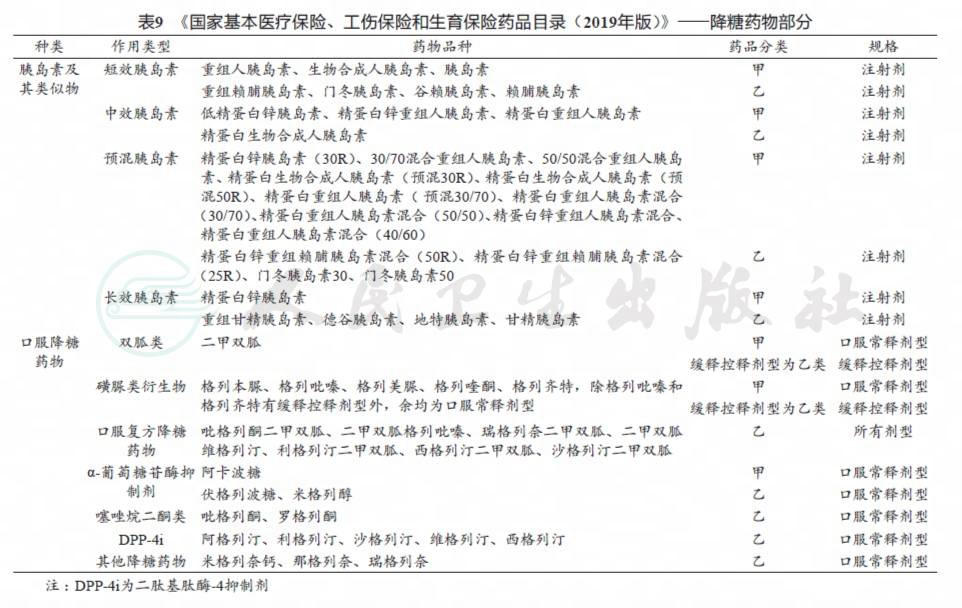

《国家基本药物目录》中的基本药物是适应基本医疗卫生需求、剂型适宜、价格合理、能够保障供应、公众可公平获得的药品。2018年9月,国家卫生健康委员会发布《国家基本药物目录(2018年版)》[12]。基层医生应优先选用《国家基本药物目录(2018年版)》中的药物,其中糖尿病治疗药物(表8)也可参考《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2019年版)》[13](表9)适当调整(Ⅱb类)。

2.6.2 降糖药物治疗路径

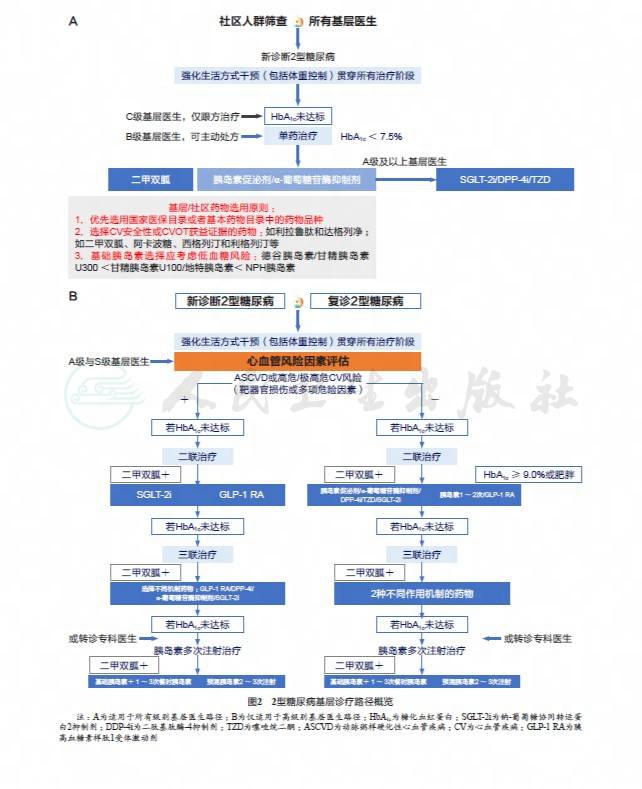

根据《2020年糖尿病医学诊疗标准》[14]、《2019年ESC/EASD糖尿病、糖尿病前期和心血管疾病指南》[10]和《中国2型糖尿病防治指南(2017年版)》[6]制定符合基层需求的2 型糖尿病诊疗路径(图2)(Ⅰ类)。

2.6.2.1 主动与被动处方权限说明(Ⅱb类)

C级基层医生:不建议主动处方降糖药物,可以遵从专科医生方案予以“跟方”(被动处方)以及随访调整剂量,可参照图2A诊疗路径完成诊治。

B级基层医生:可以主动处方单药治疗以及两种药物联合治疗,不建议主动处方胰岛素,但可以“跟方”胰岛素;根据患者血糖水平调整胰岛素剂量,并对患者进行糖尿病并发症和心血管风险的全面评估,可参照图2A诊疗路径完成诊治。

A级基层医生:可以制订或调整糖尿病治疗方案,主动处方单药治疗、联合治疗和胰岛素方案,并对患者进行心血管风险的初步评估,可参照图2B 诊疗路径完成诊治。

S级基层医生:同A级,与专科医生相当,参与糖尿病全程综合管理,对患者进行糖尿病并发症和心血管风险的全面评估,根据治疗目标调整治疗方案,可参照图2B诊疗路径完成诊治。

2.6.2.2 个体化治疗与合理用药一致性原则

综合评估T2DM患者病情(如病程、年龄、起始HbA1c、预期寿命、并发症等)、药物效果(作用机制、剂量、降糖效力和心血管获益等)、药物安全(不良反应风险、体重增加风险、低血糖风险和其他不良反应)以及治疗成本等[15,16]。

2.6.2.3 以安全控糖达标为导向的治疗策略

不伴确诊的ASCVD或慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)及其高危因素(高血压和血脂紊乱等)的患者,以安全达标为基层糖尿病管理的主要原则。在控制血糖达标的基础上,应尽可能选择低血糖风险小的降糖药物。

2.6.2.4 以ASCVD获益为导向的治疗策略

T2DM 患者合并确诊的ASCVD或CKD以及其他高危因素(高血压和血脂紊乱等)时,无论HbA1c水平如何,均应优先选择具有心血管获益的降糖药物,如利拉鲁肽、钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂(sodium glucose cotransporter 2 inhibitor,SGLT-2i)等已有CVOT 研究证实的心血管获益的药物[14]。

2.6.2.5 单药治疗选择条件(Ⅱb类)

HbA1c ≤ 7.5%;目标HbA1c ≤ 6.5% ;患者依从性好,在生活方式干预(饮食、运动和体重管理)基础上,优先选用简便、安全、作用温和的口服降糖药物:阿卡波糖、二肽基肽酶-4抑制剂(西格列汀、利格列汀)、二甲双胍或胰岛素促泌剂(磺脲类或非磺脲类药物);若以ASCVD获益为导向,可选胰高血糖素样肽1受体激动剂(glucagon-like peptide-1 receptor agonist,GLP-1 RA)(利拉鲁肽)或SGLT-2i(达格列净)。

2.6.2.6 常见二药/三药联合治疗方案推荐(Ⅱb类)

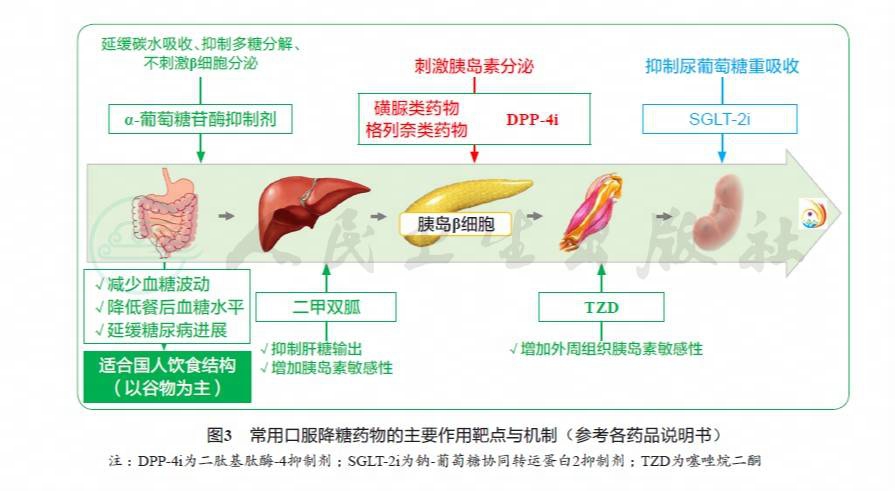

临床惰性是血糖控制不达标的重要原因之一,实际工作中需加以注意。如果患者已单药治疗3个月,即应评估血糖;若HbA1c未达标,则应积极调整,启动联合治疗方案。如果新诊断T2DM患者,HbA1c 为7.5% ~ 9.0%,可基于病情需求,积极启动联合治疗方案。联合治疗方案最主要的原则是联用不同作用机制的药物。基层医生应该熟悉常用口服降糖药物的作用机制(图3)。

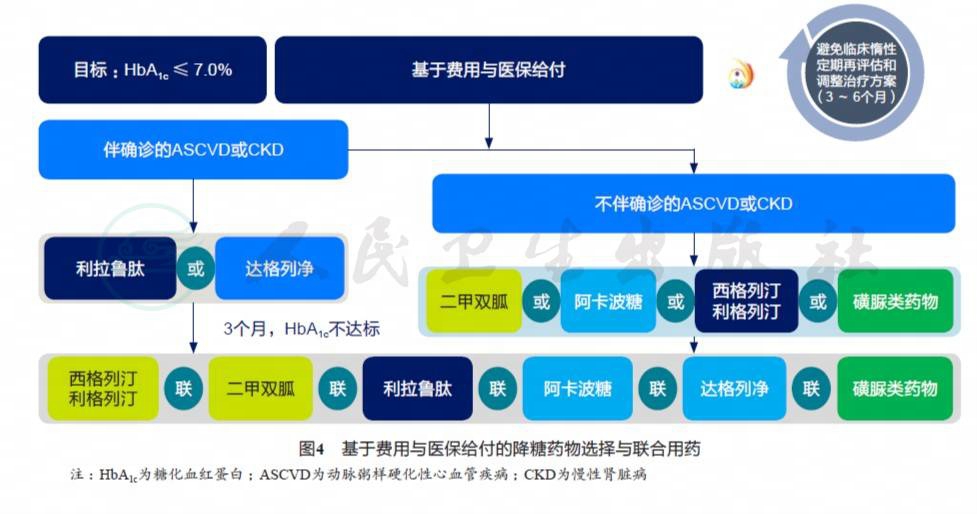

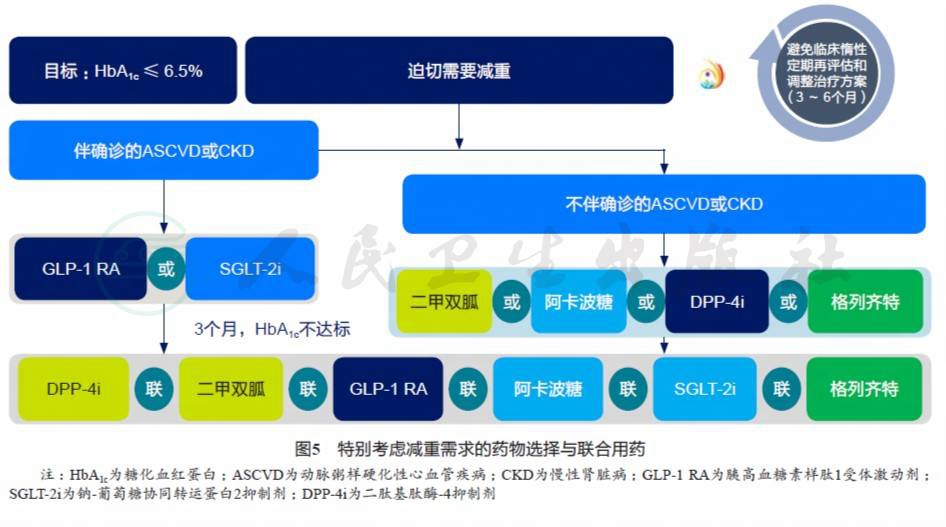

基层启动联合降糖方案通常还有其他的关注点:其一是基于费用与医保给付(图4),其二是特别考虑减重需求(图5)。使用(含)胰岛素促泌剂(磺脲类或非磺脲类药物)的降糖方案,要注意低血糖发生风险。至于低血糖的药物调整,目前推荐转诊至专科医生处理。

基层最常用的二药联合方案有:阿西组合(阿卡波糖+西格列汀)、西胍组合(西格列汀+二甲双胍)和磺胍组合(磺脲类药物+二甲双胍)。至于三药联合方案,国人以二甲双胍/西格列汀联合治疗为基础,联用包括格列美脲、格列齐特、瑞格列奈或阿卡波糖在内的第三联药物,据STRATEGY 研究证实这种联合治疗方案安全有效[17]。

2.6.3 胰岛素及其类似物基层使用建议(Ⅱb类)

血糖极高以及有症状的高血糖患者,在口服降糖药物基础上加用胰岛素是经典的治疗方案。基层胰岛素治疗常见方案有口服降糖药物联合基础胰岛素方案和胰岛素多次注射方案。相比联合预混胰岛素或餐时胰岛素方案,基础胰岛素联合口服降糖药物更加简便、低血糖发生风险更低、体重增加更少,更适合基层使用。

2.6.3.1 需启用胰岛素的情况[6]

(1) 新发T2DM,伴明显高血糖症状,HbA1c ≥9.0%或空腹血糖≥11.1 mmol/L。

(2) T2DM经生活方式干预并应用2 ~ 3种口服降糖药物治疗3个月,血糖仍不达标者,HbA1c >

7.0%。

(3) 新诊断糖尿病,与1型糖尿病鉴别困难,或估计胰岛功能较差或衰竭者,治疗过程中出现无明显诱因的体重显著下降等。

(4) 糖尿病患者发生酮症或酮症酸中毒、高渗高血糖综合征。

(5) 其他特殊情况,如围术期、妊娠、应激状态、肝肾功能严重受损和重症患者等。

2.6.3.2 基层胰岛素起始治疗方案

基层起始胰岛素治疗的情况,仅为上述情况(1)和情况(2),可根据患者血糖水平,推荐起始1 ~ 2次/d的注射方案。

(1) 基础胰岛素起始方案:中效/长效胰岛素类似物起始剂量为10 U或0.1~0.3 U/(kg•d),1次/d,晚餐前注射。当仅使用基础胰岛素治疗时,可保留原有各种口服降糖药物,包括胰岛素促泌剂。优化基础胰岛素剂量的标准方法是根据目标空腹血糖水平对剂量进行滴定;也需根据血糖整体控制情况来简化降糖治疗方案[18]。

(2) 预混胰岛素起始方案:当空腹血糖≥13.9 mmol/L,HbA1c > 11.0%时,可直接起始预混胰岛素,2次/d注射。通常需停用胰岛素促泌剂。起始剂量为0.2 ~ 0.4 U/(kg•d),按1 ∶ 1的比例分配至早餐前和晚餐前,根据空腹和晚餐前血糖水平分别调整晚餐前和早餐前胰岛素用量,直至血糖达标。

2.6.3.3 胰岛素多次注射方案[19]

基础胰岛素联合口服降糖药物治疗后HbA1c仍未能达标,需递进为多次皮下注射的胰岛素强化治疗方案。胰岛素强化治疗方案必须由专科医生制订,但基层医生应了解胰岛素强化治疗方案,包括餐时+基础胰岛素(2 ~ 4次/d)或预混胰岛素(2 ~ 3次/d)注射方案,便于指导患者遵从治疗方案。

(1) 餐时+基础胰岛素方案:初始可在基础胰岛素的基础上采用仅在一餐前(如主餐)加用餐时胰岛素;之后根据血糖控制情况,决定是否在其他餐前加用餐时胰岛素。根据早晨和餐前血糖水平分别调整基础和餐前胰岛素用量。

(2) 预混胰岛素:2 ~ 3次/d,根据睡前和三餐前血糖水平进行胰岛素剂量调整。

2.6.3.4 基层医生胰岛素治疗原则建议

基层医生启动胰岛素治疗应遵循授权原则。当采用胰岛素强化治疗方案时,基层医生积极实施针对胰岛素治疗的DSMES是非常重要的。若对胰岛素强化治疗不熟悉或不适应,则应及时转诊至上级医院或糖尿病管理团队。所有基层医生应指导患者根据血糖水平调整胰岛素用量,每3~5天调整1次,每次调整1~4 U,直至血糖达标;同时应关注低血糖和体重管理。

由李万根教授根据患者特点总结的“傻瓜方案”简单易记,值得推荐。此方案要求患者自备1 台血糖仪,开始使用胰岛素时每天早上测血糖;制订空腹血糖目标,一般< 7.0 mmol/L。起始剂量:每公斤体重0.2单位;只需教会患者:早上测血糖,晚上调剂量;早上血糖> 7.0 mmol/L,晚上胰岛素剂量加1 U,直至血糖达标。就患者而言,“每天增加1单位”调整基础胰岛素剂量,简单、易记、易行。实践证明,患者血糖10 d左右即可达标。若血糖超标,患者也会习惯性自我调整[20,21]。

2.6.4 GLP-1 RA和SGLT-2i基层使用建议

2.6.4.1 GLP-1 RA

GLP-1 RA通过模拟体内胰高血糖素样肽1(glucagon-like peptide-1,GLP-1)作用,发挥降糖、减重和心血管保护等作用。根据其结构特点,GLP-1 RA可分为两大类:一类是基于 exendin-4结构,由人工合成,如艾塞那肽和利司那肽;另一类是基于人GLP-1结构,通过对人GLP-1 分子结构局部修饰加工而成,与人GLP-1同源性较高,如利拉鲁肽、索马鲁肽、度拉糖肽等[22]。利拉鲁肽是唯一列入《国家基本药物目录(2018年版)》的GLP-1 RA。在心血管获益方面,证据强度由高至低依次为利拉鲁肽>索马鲁肽>艾塞那肽周制剂;在减重效果方面,证据强度由高至低依次为索马鲁肽>利拉鲁肽>度拉糖肽>艾塞那肽>利司那肽;利拉鲁肽在肝肾功能不全患者中具有较广泛的适应证。最常见的不良反应为胃肠道反应,包括恶心、呕吐、腹泻、腹痛、消化不良等,大多数是一过性的,若患者能耐受则应尽量避免停药[14]。

2.6.4.2 SGLT-2i

SGLT-2i是通过抑制肾脏钠-葡萄糖协同转运蛋白2(sodium glucose cotransporter 2, SGLT-2)将多余的葡萄糖经尿液排出体外的新型口服降糖药物,其可在不增加胰岛素分泌的情况下改善血糖。主要药物有达格列净、恩格列净、卡格列净,目前仅达格列净列入《国家基本药物目录(2018年版)》。SGLT-2i降糖疗效确切,无低血糖风险,具有减重、降压及保护心血管和糖尿病肾病的作用,可满足糖尿病治疗中的重要需求。新药使用时要平衡获益与风险,把握临床适应证,做好健康指导,还需关注常见的不良反应,如泌尿生殖道感染、血糖不高的DKA等[23]。

2.7 T2DM患者的基层教育与行为干预

糖尿病患者确诊后,应接受DSMES,以增长知识、技能和糖尿病自我管理能力[24]。作为患者生活方式管理的重要组成部分,通过健康的膳食品质、热量限制和体力活动,减轻体重,以改善血糖;同时管理心血管风险因素,以降低糖尿病相关并发症的发生风险。

2.7.1 目标

DSMES应以患者为中心,尊重患者的喜好、需求和价值观,指导临床决策。应将糖尿病患者作为血糖控制、健康获益以及并发症预防的中心环节。糖尿病一经诊断即应开展患者教育,使患者充分认识糖尿病,具备自我管理能力。

2.7.2 形式

糖尿病教育应当是有计划的、渐进式的,范围广泛、内容灵活,应符合临床和患者心理需求,并与教育和文化背景相匹配,包括课堂式、小组式或个体化形式。小组式或个体化形式的针对性更强,更易于患者接受。包括以互联网为基础的社会网络、远程学习、DVD内容和移动APP等技术辅助工具,对于生活方式干预和预防糖尿病是有用的。

2.7.3 内容

基本课程的主题可窄可宽,内容可浅可深[25-28],方法灵活多样,但必须包括糖尿病预防的内容:糖尿病的自然病程;糖尿病的临床表现;糖尿病的危害及如何防治急、慢性并发症;个体化的治疗目标;个体化的生活方式、干预措施和饮食计划;规律运动和运动处方;饮食、运动、口服药物、胰岛素治疗及规范的胰岛素注射;自我血糖监测(self-monitoring of blood glucose,SMBG)、血糖测定的意义和相应干预措施;口腔护理、足部护理、皮肤护理的具体技巧;特殊情况应对措施(如疾病、低血糖、应激和手术);女性糖尿病患者妊娠前必须有计划,并全程监护;糖尿病患者的社会心理适应。

2.7.4 施教时机

把握4个关键时机:T2DM确诊时;糖尿病年度病情评估时;新出现影响自我管理的复杂因素时;护理方案发生改变时。

2.7.5 基层医生的基本责任

应向所有糖尿病患者提供个体化的医学营养治疗。应告知超重和/或肥胖的T2DM患者减重的健康获益,鼓励并督促患者参与包括饮食替代在内的强化生活方式管理的项目;告知患者体力活动能改善血糖控制,鼓励所有 T2DM患者增加体力活动;鼓励并帮助患者戒烟。

2.8 T2DM患者的日常随访与处理

2.8.1 随访方式

基层医生可根据患者实际情况建议其采取门诊就诊随访、社区上门随访、电话或远

程可视等方式随访。

2.8.2 随访内容和频次

建议按照基本公共卫生的要求,定期、规律、系统地随诊能确保医务工作者在接诊糖尿病患者时,有机会发现患者目前存在或潜在的与生活方式、血糖控制、心血管危险因素、糖尿病并发症或糖尿病有关的任何问题(表10)。

2.8.3 日常评估

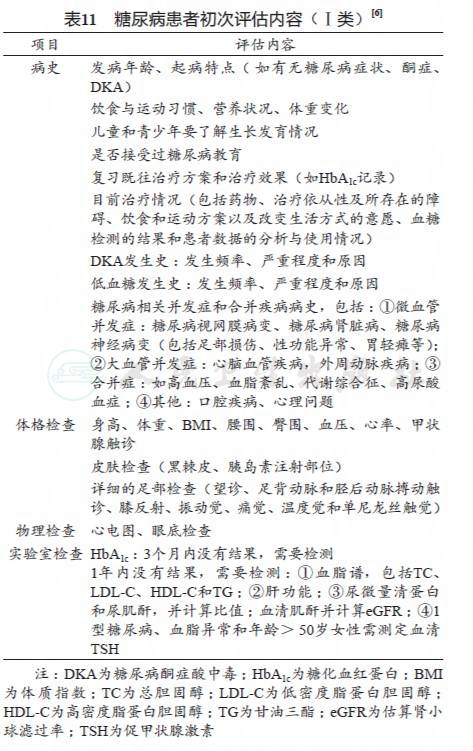

对首次来基层医疗机构的40岁以上居民,以及要求检测血糖的居民或患者,检测其空腹血糖或随机血糖(Ⅰ类)。初诊时需评估的项目(表11)若在基层医疗机构无法完成,可列为登记项目;建议患者至上级医院完成后,回基层医疗机构复诊时登记结果(Ⅰ类)[29]。

2.8.4 非急/危症者继续基层评估与处理

2.8.4.1 首次血糖筛查居民

(1) 空腹血糖≥5.6 mmol/L(但< 7.0 mmol/L)或随机血糖≥7.8 mmol/L(但< 11.1 mmol/L):应定期复查,每3 ~ 6个月检查1次;或建议转诊至上级医疗机构行OGTT。

(2) 空腹血糖≥7.0 mmol/L或随机血糖≥11.1 mmol/L :转诊至上级医疗机构或A级或以上基层全科医生,进行糖尿病确诊、分型评估,并制订治疗方案。

2.8.4.2 复诊糖尿病患者

(1) 空腹血糖≥7.0 mmol/L或随机血糖≥11.1 mmol/L :审查治疗方案、患者服药依从性及是否有药物不良反应;审查SMBG,是否血糖波动大,或大多数血糖不达标;审查糖尿病并发症或合并症进展情况。如治疗3个月以上血糖仍不达标,应转

诊至上级医疗机构调整治疗方案。

(2) 空腹血糖< 7.0 mmol/L或随机血糖< 11.1 mmol/L :审查治疗方案、患者服药依从性及是否有药物不良反应;审查SMBG,是否血糖波动大,或存在低血糖;审查糖尿病并发症或合并症进展情况。若有新增症状或基层医疗机构处置存在困难或存在风险,应转诊至上级医疗机构调整治疗方案。

3 全程管理2型糖尿病的转诊制度与基层医生分级授权

3.1 基层糖尿病患者转诊制度与转诊标准

3.1.1 转诊原则

基层医生是基本医疗资源的实践者,合理地向其他医疗机构转诊患者,确保全民享有优质医疗服务,是实现其社会价值的重要原则。患者安全性是至关重要的核心原则。基层医生必须认识到自身能力和局限性,发挥基层医生和专科医生各自优势以及二者间的协同作用,确保患者全程安全和治疗有效,最大限度地增加医疗服务的便利性和可及性,尽最大可能减轻患者的经济负担[30]。

3.1.2 转诊(转出)类型

择期转诊患者可转诊至专科医院或综合性医院,以就诊便利性为原则;需紧急处置患者应转诊至综合性医院,以病情需要性为原则。

3.1.3 双向转诊标准[31]

3.1.3.1 上转至二级及以上医院的标准

(1) 需明确诊断和分型者:初次发现血糖异常,病因和分型不明确者;或治疗过程中,需要再次分型诊断者;儿童和年轻(年龄< 25岁)糖尿病患者,尤其怀疑特殊类型糖尿病时;妊娠和哺乳期女性血糖异常者。

(2) 血糖及其他危险因素控制不佳或出现严重药物不良反应者:血糖、血压、血脂长期治疗(3~6 个月)不达标者;反复发生低血糖者;血糖波动较大,基层处理困难或需要制订胰岛素强化治疗方案者;出现严重降糖药物不良反应难以处理者。

(3)急性和慢性并发症需要紧急处理者:糖尿病急性并发症:严重低血糖或高血糖伴或不伴意识障碍者(糖尿病酮症;疑似为DKA、高渗高血糖综合征或乳酸性酸中毒);糖尿病慢性并发症(视网膜病变、肾病、神经病变、糖尿病足或周围血管病变)确诊、治疗方案的制订和疗效评估在基层医疗机构处理有困难者;糖尿病慢性并发症导致严重靶器官损害需紧急救治者(急性心脑血管疾病、糖尿病肾病导致的肾功能不全、糖尿病视网膜病变导致的严重视力下降、糖尿病外周血管病变导致的间歇性跛行和缺血性症状、糖尿病足等)。

(4)其他:诊断明确、病情平稳的糖尿病患者,应由专科医生进行1次全面评估;基层医生判断患者合并需上级医院处理的任何情况或疾病。

3.1.3.2 下转至基层医疗卫生机构的标准

(1) 初次发现血糖异常,已明确诊断和制订治疗方案且血糖控制比较稳定。

(2) 糖尿病急性并发症治疗后病情稳定。

(3) 糖尿病慢性并发症已确诊、制订了治疗方案且病情已得到基本控制。

(4) 经调整治疗方案,血糖、血压和血脂控制达标,①血糖达标:空腹血糖< 7.0 mmol/L,餐后 2 h血糖< 10.0 mmol/L ;②血压达标:收缩压/舒张压< 140/80 mmHg(1 mmHg = 0.133 kPa);③血脂达标:低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein-cholesterol,LDL-C)< 2.6 mmol/L,或他汀类药物已达到最大剂量或最大耐受剂量。

(5) 医患双方均同意转诊的其他情况。

3.1.4 糖尿病急症转诊前的基层处置[31]

3.1.4.1 DKA

(1) 临床表现:意识障碍、深大呼吸、呼出气有烂苹果味。

(2) 转诊前处理:急测血糖水平通常在16.7 ~ 33.3 mmol/L或超出血糖仪检测范围,急测血酮(或查尿酮体,无条件时);0.9%氯化钠溶液快速静脉滴注并维持小剂量胰岛素(4 ~ 6 U/h);保持呼吸道通畅;急救车就近转诊至综合性医院。

3.1.4.2 高渗高血糖综合征

(1)临床表现:意识障碍、脱水、低血压。

(2)转诊前处理:急测血糖水平通常达到或超过33.3 mmol/L或超出血糖仪检测范围;急测血酮(或查尿酮体,无条件时);0.9%氯化钠溶液快速静脉滴注并维持小剂量胰岛素(4 ~ 6 U/h);保持呼吸道通畅;急救车就近转诊至综合性医院。

3.1.4.3 低血糖

(1) 临床表现:意识障碍或有或无、饥饿感、四肢湿冷、心率增快、低血压。

(2) 转诊前处理:急测血糖≤2.8 mmol/L(≤50 mg/dl)可帮助诊断;轻者给予葡萄糖或含糖饮料或食物即可缓解;若反复出现症状者,应在监护下转诊至综合性医院;重者应静脉推注50%葡萄糖40 ml,症状缓解后,应在监护下由急救车转诊至综合性医院。

3.2 基层医生糖尿病管理能力培训、考核定级与分级授权

3.2.1 基层医生能力培训

糖尿病医疗服务的目标在于确保尽可能及早发现疾病;消除疾病症状,达到最佳的血糖控制,避免过度低血糖和高血糖;预防和延缓糖尿病并发症的发生,尽早给予针对性治疗,将心血管危险因素及其影响降至最低;通过提供适宜的教育和心理支持,使患者拥有对抗疾病的自信和能力,在自身疾病管理中发挥最大的作用。因此,提供糖尿病医疗服务需要团队的努力,基层医生在其中发挥非常重要的作用。经过糖尿病专科医生持续规范化培训和定期考核合格的基层医生,可以特别授权其为T2DM患者提供高质量的初级卫生保健服务[4]。

3.2.1.1 培训基层医生 培训基层医生参与糖尿病管理是专科医生的主要职责之一。

(1) 通过国家(当地)卫生健康委员会或其授权的行业学(协)会,组建基层医生糖尿病综合管理教育委员会,制订并落实基层医生规范化培训和定期考核项目[30]。

(2) 持续规范培训基层医生糖尿病管理,提高糖尿病“医防融合”诊疗水平。

(3) 定期考核基层医生糖尿病综合管理能力,并对通过培训和考核的基层医生进行分级与资质授权。

3.2.1.2 基层医生知识拓展

(1)熟悉T2DM综合管理流程原则。

(2)熟悉降糖药物特性,包括机制、效果与安全性。

(3)熟悉降糖目标个体化原则。

(4)理解血糖分层管理和糖尿病综合治疗目标。

3.2.2 基层医生考核定级与分级授权

3.2.2.1 基层医生考核定级与分级授权 应由国家(当地)卫生健康委员会或其授权的行业学(协)会实施(Ⅱb类)。

3.2.2.2 基层医生考核定级 根据其所接受专科培训程度,将基层医生分为C、B、A和S级(表1)。C 级指所有未经糖尿病专科培训的基层医生;B级指经糖尿病“三基”(基础知识、基本理论和基本技能)培训,考核合格者;A级指达到B级能力基础上,再经过至少6个月糖尿病专科“跟师教育”考核合格者;S级指达到A级能力基础上,基层实践≥3年,且持续专科培训者(Ⅱb类)。

3.2.2.3 分级授权原则与规定(Ⅱb类)

(1) 糖尿病诊断与分型、药物治疗联合方案制订,原则上由专科医生实施;授权A级与S级基层医生,在有条件的基层医疗机构开展糖尿病诊断与分型工作。

(2) 糖尿病筛查和糖尿病随访是C级基层医生的日常主要工作,仅可被动处方药物治疗。

(3) B级基层医生授权主动处方降糖药物,仅当HbA1c ≤ 7.5%时,仅需单药治疗的患者,仅处方低血糖风险低的药物;筛查糖尿病及其并发症,开展患者教育和随访是其日常主要工作。

(4) 胰岛素治疗方案原则上必须由专科医生制订。A级和S级基层医生可启用或调整基础胰岛素治疗方案;C级和B级基层医生通常情况下仅可减量或停用胰岛素,除非经专门培训与授权;胰岛素强化治疗方案或启用胰岛素泵治疗,应由专科医生制订;糖尿病急症的胰岛素紧急处置不受基层医生等级限制。

(5) 所有基层医生仅赋予主动处方国家或地区基本药物(基药)的权限,但被动处方不受此限。当“基药”无法满足患者治疗需求时,建议向上级医院转诊,给予医保覆盖和卫生经济学等评估后调整治疗方案。

4 基层糖尿病全程管理与质量持续改进

4.1 目的

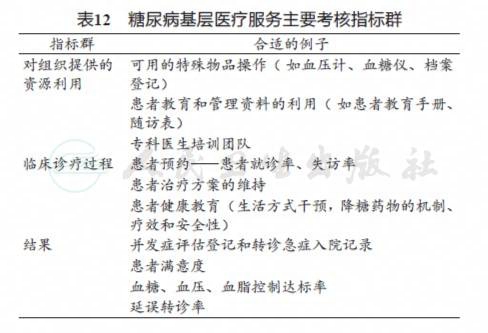

系统性、批判性回顾基层医生自身的医疗行为,着眼于改善临床实践效果、质量和糖尿病患者保健的成本效益。考核基层医生总体临床治疗效果,基于对糖尿病分级诊疗服务规律的、可持续的量化评估(表12)[32]。

(1) 考核前提供基层医生所需要的技能、人员

(包括培训)和资源。

(2) 考核涉及的人员:基层医生和糖尿病患者。

(3) 考核内容:包括医疗资源提供的利用,关注医生惰性和患者依从性,临床诊疗过程和结果。

(4) 确定考核目的:改进、增强、确保或改变现有临床诊疗方案。

(5) 考核需阶段性、系统性进行。

4.2 改进

从考核和重要事件中获得经验与教训,结合高质量的循证指南更新,整合于常规保健中,以帮助基层医生更好地发挥分级诊疗和“医防融合” 全程管理糖尿病的作用。

4.3 指标

基层医生的考核指标包括ABC(血糖、血压、血脂)达标率、患者满意度、误转/漏转率和慢性并发症进展情况。

志谢:中国医师协会内分泌代谢科医师分会、深圳市医师协会内分泌与代谢医师分会、深圳市医防融合代谢性疾病项目专家组。

共识执笔人:

阎德文 深圳市第二人民医院 深圳大学第一附属医院

肖新华 中国医学科学院北京协和医院

共识审定人:

周智广 中南大学湘雅二医院

共识编写组专家(按姓氏笔画排序):

邓国宝 韶关市第一人民医院

刘雪婷 深圳市第二人民医院 深圳大学第一附属医院

刘喆隆 华中科技大学同济医学院附属同济医院

孙 辽 中山大学附属第五医院

严 励 中山大学孙逸仙纪念医院

苏向辉 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

李 霞 中南大学湘雅二医院

李万根 广州医科大学附属第二医院

李桂平 惠州市第三人民医

李海燕 深圳市第二人民医院 深圳大学第一附属医院

肖新华 中国医学科学院北京协和医院

陆泽元 中山大学附属第八医院

陈玉华 深圳市龙岗区人民医院

桂书彦 华中科技大学协和深圳医院

徐 春 解放军总医院第三医学中心

郭铁成 深圳市南山区医疗集团总部赤湾社区健康服务中心

符茂雄 海南医学院第二附属医院

阎德文 深圳市第二人民医院 深圳大学第一附属医院

潘 琦 北京医院

共识特邀审读专家(按姓氏笔画排序):

朱 筠 深圳市宝安人民医院(集团)第一人民医院

朱荣辉 深圳市南山区医疗集团总部社康管理中心

孙文民 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

严吉祥 深圳市卫生健康委员会

李 强 深圳大学总医院

余学锋 华中科技大学同济医学院附属同济医院

周后德 中南大学湘雅二医院

周智广 中南大学湘雅二医院

徐 健 深圳市慢性病防治中心

栾晓军 佛山市第一人民医院

董 婷 深圳市医防融合代谢性疾病项目专家组

[1] WANG L, GAO P, ZHANG M, et al. Prevalence and Ethnic Pattern of Diabetes and Prediabetes in China in 2013[J]. JAMA, 2017, 317(24):2515-2523.

[2] AMOST A F, MCCARTY D J, ZIMMET P. The rising global bur den of diabetes and its complications: estimates and projections to the year 2010[J]. Diabet Med, 1997, 14(Suppl 5):S7-S85.

[3] 国务院办公厅.国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)的通知[EB/OL].(2017-02-14)[2020-03-26].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-02/14/ content_5167886.htm.

[4] 深圳市医师协会内分泌代谢病科医师分会.社区医生2型糖尿病管理流程与分级诊疗规范(深圳专家共识)[J].中国全科医学,2018,21(11):1261-1269.

[5] DAVIES M J, D'ALESSIO D A, FRADKIN J, et al. Management of Hype rglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)[J].Diabetes Care, 2018, 41(12):2669-2701.

[6] 中华医学会糖尿病学分会.中国2型糖尿病防治指南(2017 年版)[J].中华糖尿病杂志,2018,10(1):4-67.

[7] LI W, XIE B, QIU S, et al. Non-lab and semi-lab algorithms for screening undiagnosed diabetes: A cross-sectional study[J]. EbioMedicine, 2018, 35:307-316.

[8] American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2020[J].Diabetes Care, 2020, 43(Suppl 1):S14-S31.

[9] GARBER A J, ABRAHAMSON M J, BARZILAY J I, et al.CONSENSUS STATEMENT BY THE AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY ON THE COMPREH ENS IVE TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT ALGOR ITHM-2018 EXECUTIVE SUMMARY[J]. Endocr Pract, 2018, 24(1):91-120.

[10] COSENTINO F, GRANT P J, ABOYANS V, et al. 2019 ESC Guide lines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases develo ped in collaboration with the EASD[J]. Eur Heart J, 2020, 41(2):255-323.

[11] GARBER A J, HANDELSMAN Y, GRUNBERGER G, et al.CONSENSUS STATEMENT BY THE AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY ON THE COMPRE HENSIVE TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT ALGOR ITHM-2020 EXECUTIVE SUMMARY[J]. EndocrPract, 2020, 26(1):107-139.

[12] 中华人民共和国国家卫生健康委员会.国家基本药物目录(2018年版)[EB/OL].(2018-09-30)[2020-04-08].http:// www.nhc.gov.cn/yaozs/s7656/201810/c18533e22a3940d08d996b588d941631.shtml.

[13] 国家医保局,人力资源社会保障部.国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录[EB/OL].(2019-08-20)[2020-04-08].http://www.nhsa.gov.cn/art/2019/8/20/art_37_1666. html.

[14] American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2020[J]. Diabetes Care, 2020, 43(Suppl 1):S1-S212.

[15] GARBER A J, ABRAHAMSON M J, BARZILAY J I, et al.CONSENSUS STATEMENT BY THE AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY ON THE COMPRE HENSIVE TYPE 2 DIABETES MANAGEMENT ALGOR ITHM-2019 EXECUTIVE SUMMARY[J]. EndocrPract, 2019, 25(1):69-100.

[16] 卫生部,国家中医药管理局,总后勤部卫生部.卫生部国家中医药管理局总后勤部卫生部关于印发《医疗机构药事管理规定》的通知[EB/OL].(2011-01-30)[2020-04-08].http://www.satcm.gov.cn/fajiansi/gongzuodongtai/2018-0324/2269.html.

[17] XU W, MU Y, ZHAO J, et al. Efficacy and safety of metformin and sitagliptin based triple antihyperglycemic therapy (STRATEGY): a multicenter, randomized, controlled, non-inferiority clinical trial[J]. Sci China Life Sci, 2017, 60(3):225-238.

[18] 纪立农,陆菊明,朱大龙,等.成人2型糖尿病基础胰岛素临床应用中国专家指导建议[J].中国糖尿病杂志,2017,25(1):2-9.

[19] 中华医学会内分泌学分会.预混胰岛素临床应用专家共识(2016年版)[J].药品评价,2016,13(9):5-11.

[20] LI X, DU T, LI W, et al. Efficacy and safety of weight-based insulin glargine dose titration regimen compared with glucose level-and current dose-based regimens in hospitalized patients with type 2 diabetes: a randomized, controlled study[J]. Clin Ther, 2014, 36(9):1269-1275.

[21] ZHANG T, LIN M, LI W, et al. Comparison of the Efficacy and Safety of Insulin Detemir and Insulin Glargine in Hospitalized Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Crossover Trial[J]. Adv Ther, 2016, 33(2):178-185.

[22] 纪立农,邹大进,洪天配,等.GLP-1受体激动剂临床应用专家指导意见[J].中国糖尿病杂志,2018,26(5):353-361.

[23] 王林曦,刘礼斌.科学看待钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂的安全性[J].中华糖尿病杂志,2020,12(1):60-62.

[24] POWERS M A, BARDSLEY J, CYPRESS M, et al. Diabetes Self-man a gement Education and Support in Type 2 Diabetes: A Joint Position Statement of the American Diabetes Association, the American Association of Diabetes Educators, and the Academy of Nutrition and Dietetics[J]. Diabetes Care, 2015, 38(7):1372-1382.

[25] 阎德文.糖尿病四书之一—原道:知识与教育[M].深圳:海天出版社,2006.

[26] 阎德文.糖尿病四书之二—法则:目标与管理[M].深圳:海天出版社,2007.

[27] 阎德文.糖尿病四书之三—行为:饮食与运动[M].深圳:海天出版社,2007.

[28] 阎德文.糖尿病四书之四—药物:口服药与胰岛素[M].深圳:海天出版社,2007.

[29] 陈博文.社区2型糖尿病病例管理(试用)[M].北京:北京大学医学出版社,2008.

[30] 纪立农,陈莉明,郭晓蕙,等.中国慢性疾病防治基层医生诊疗手册(糖尿病分册)2015年版[J].中国糖尿病杂志,2015,23(8):673-701.

[31] LEVENE S,DONNELLY R.2型糖尿病社区临床指南[M].许樟荣,译.2版.北京:人民军医出版社,2010.

[32] 深圳市卫生和计划生育委员会,深圳市发展和改革委员会,深圳市财政委员会,等.深圳市卫生计生委等单位关于印发全面推进家庭医生服务实施方案的通知[EB/OL].(2016-05-24)[2020-04-11].http://wjw.sz.gov.cn/ztzl/wsjszxd/dzc/201605/ t20160524_3653561.htm.