显性房室旁路的心电图定位

近年来,随着导管消融技术的广泛应用,对房室旁道的定位有更高的要求。当今一般在上述分型的基础上,充分利用常规12导联心电图,增加肢体导联的预激波的方向、额面QRS波电轴、心前导联R波的移行区等特点作为定位的依据。

1.δ波极性的确定

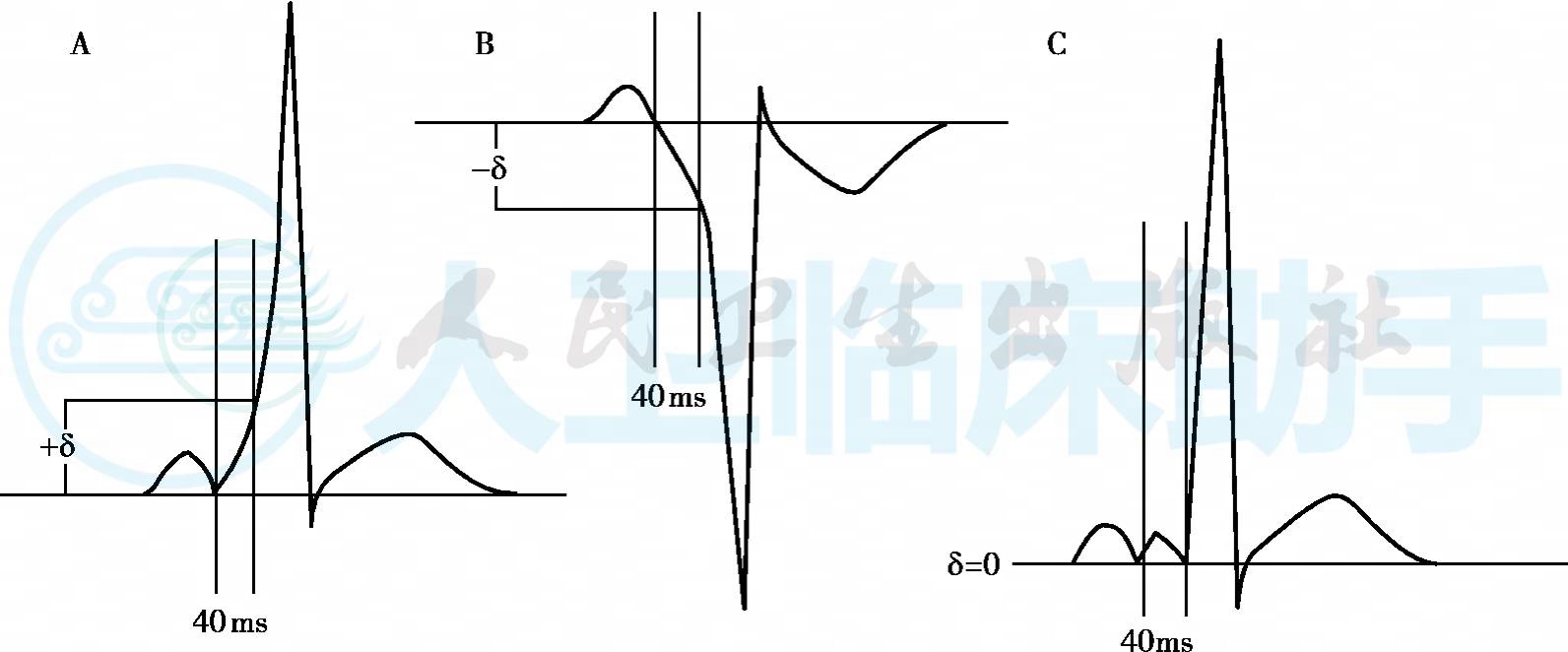

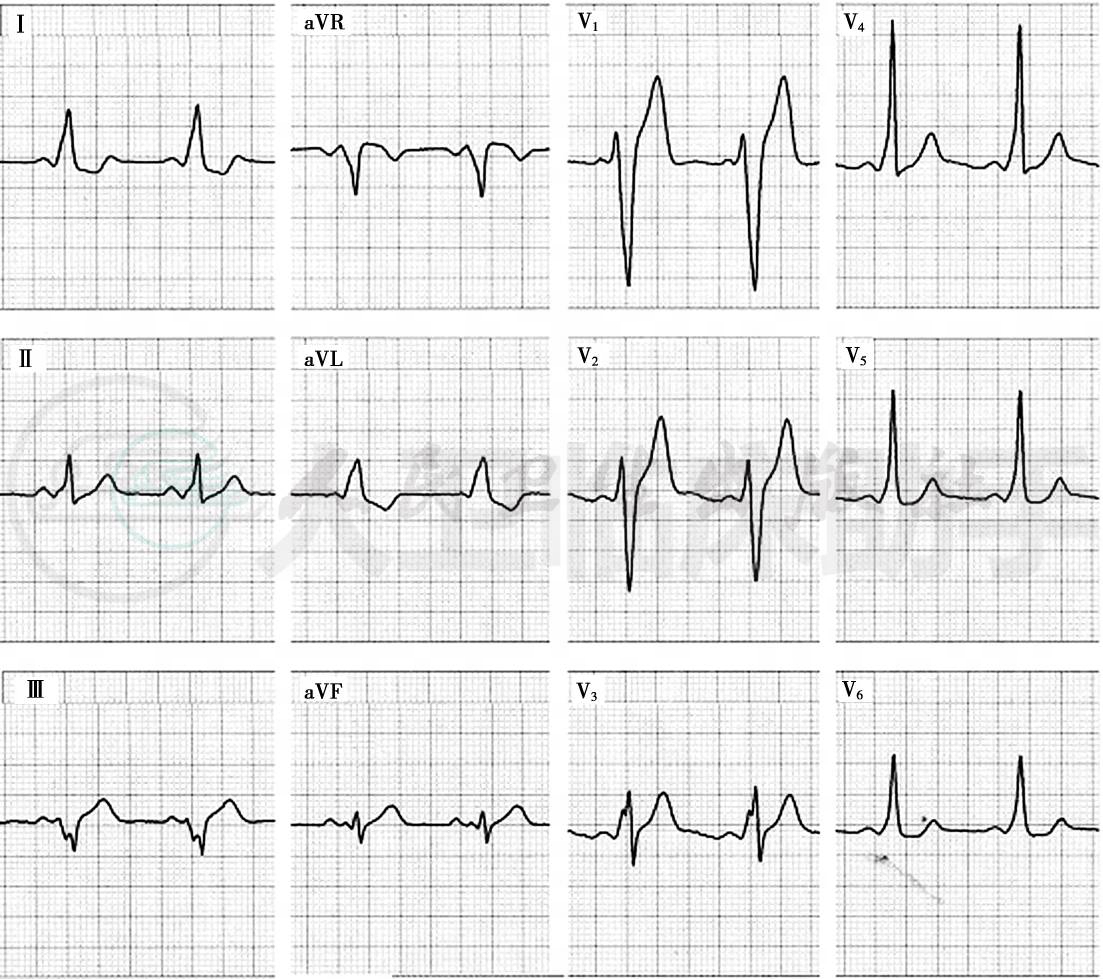

δ波极性测定标准由Lemery等首先提出。目前已被普遍采用。静息状态下记录12导联体表心电图,具有预激特征的QRS综合波的起始40ms规定为δ波,如果某导联初始40ms向量在等电位线上,则为正向δ波,表示为(+);如果某导联初始40ms向量偏离等电位线倒置向下,则为负向δ波,表示为(-);等电位线δ波表示为(±),指与有明确预激导联同步记录的某导联QRS综合波,在预激时无可见δ波(位于等电位线)或δ波起始偏离等电位线,但在QRS波开始之前又回到了等电位线(图7-16)。

图7-16 心室预激波极性的确定

2.胸导联QRS波群的移行区

冠状面上QRS波群的移行区是指胸导联R/S比例的变化。R/S=1的导联则为移行区所在导联。如胸前某一导联R/S>1,则移行区在其左侧,如R/S<1,则移行区在其右侧。

3.体表心电图对显性房室旁道定位的流程

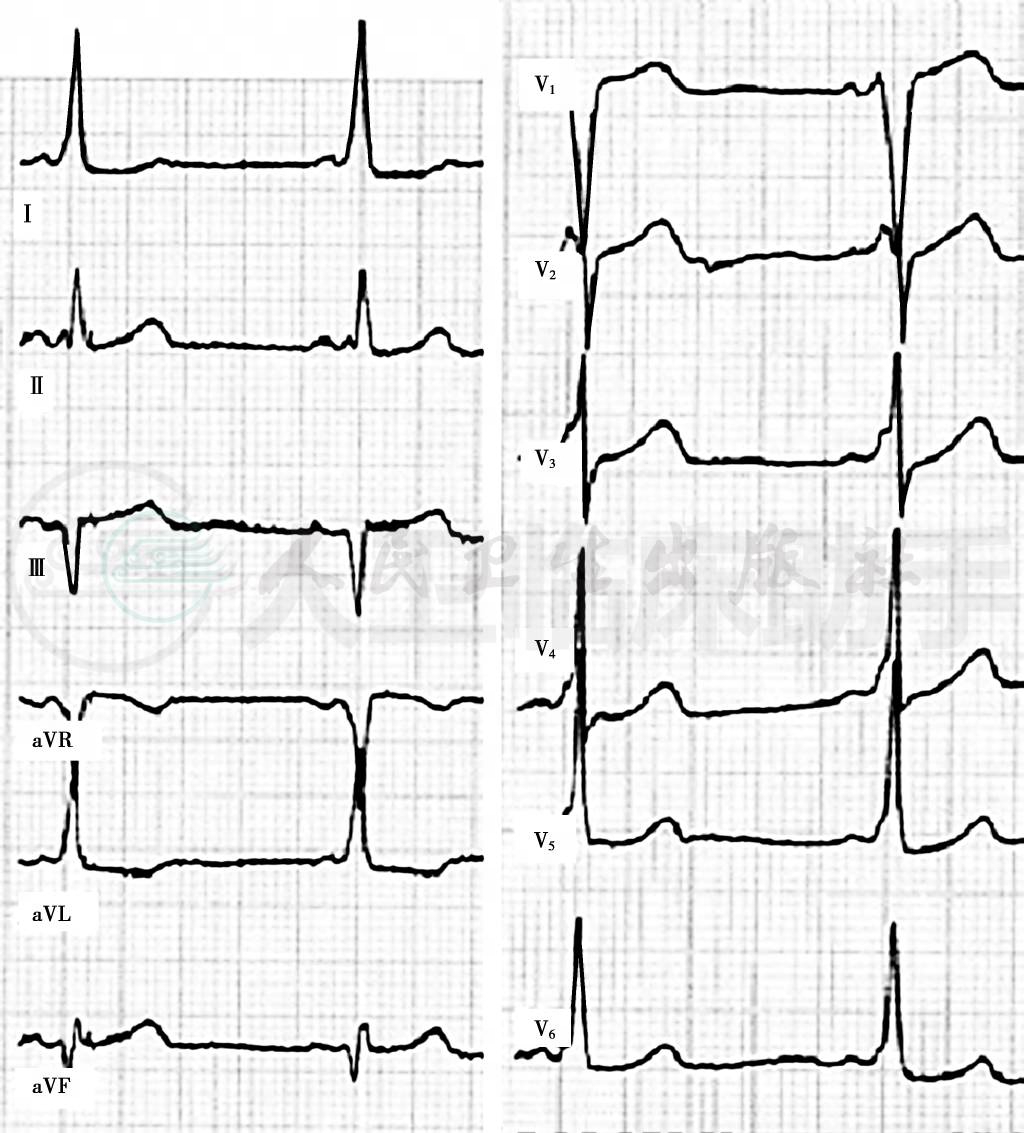

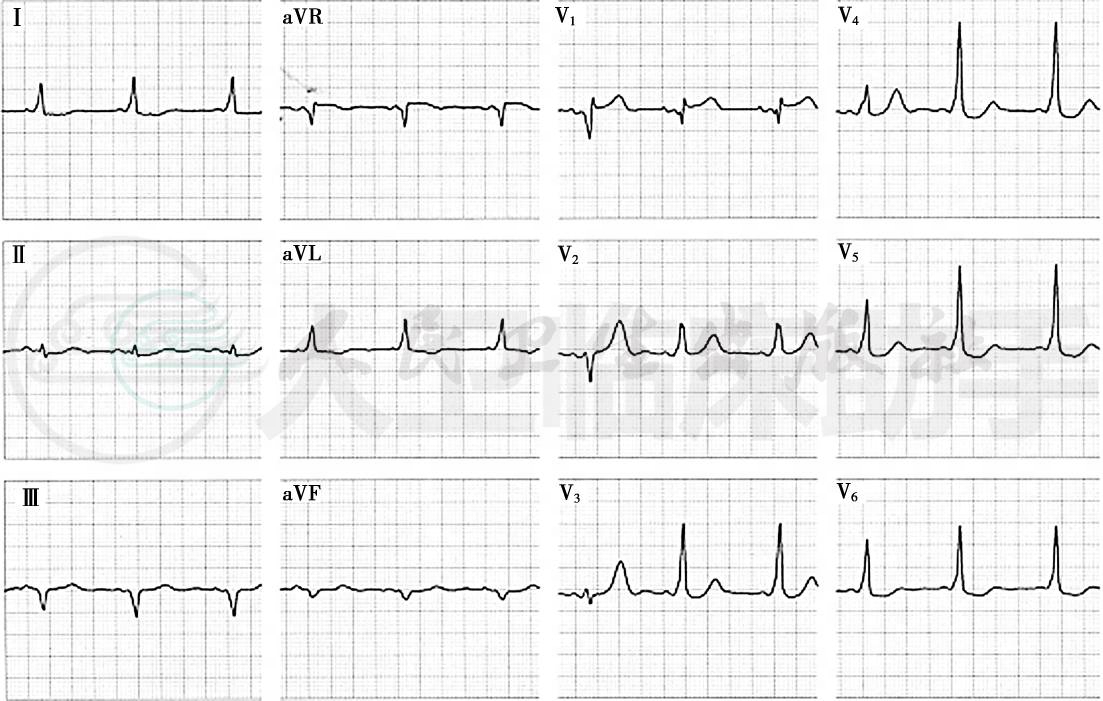

国内学者根据显性房室旁道的体表心电图特征,提出了房室旁道的定位流程。首先根据V1导联主波方向,将旁道分为左侧或右侧。若V1导联主波向上则为左侧旁道,如V1导联主波方向向下,而Ⅰ和aVL导联δ波为负向或等电位线者,也为左侧旁道(图7-17);若V1导联呈rS或QS形态,且Ⅰ、aVL导联δ波呈正向者为右侧显性旁道(图7-18)。

图7-17 左侧壁显性旁路心电图

图7-18 右侧显性旁路心电图

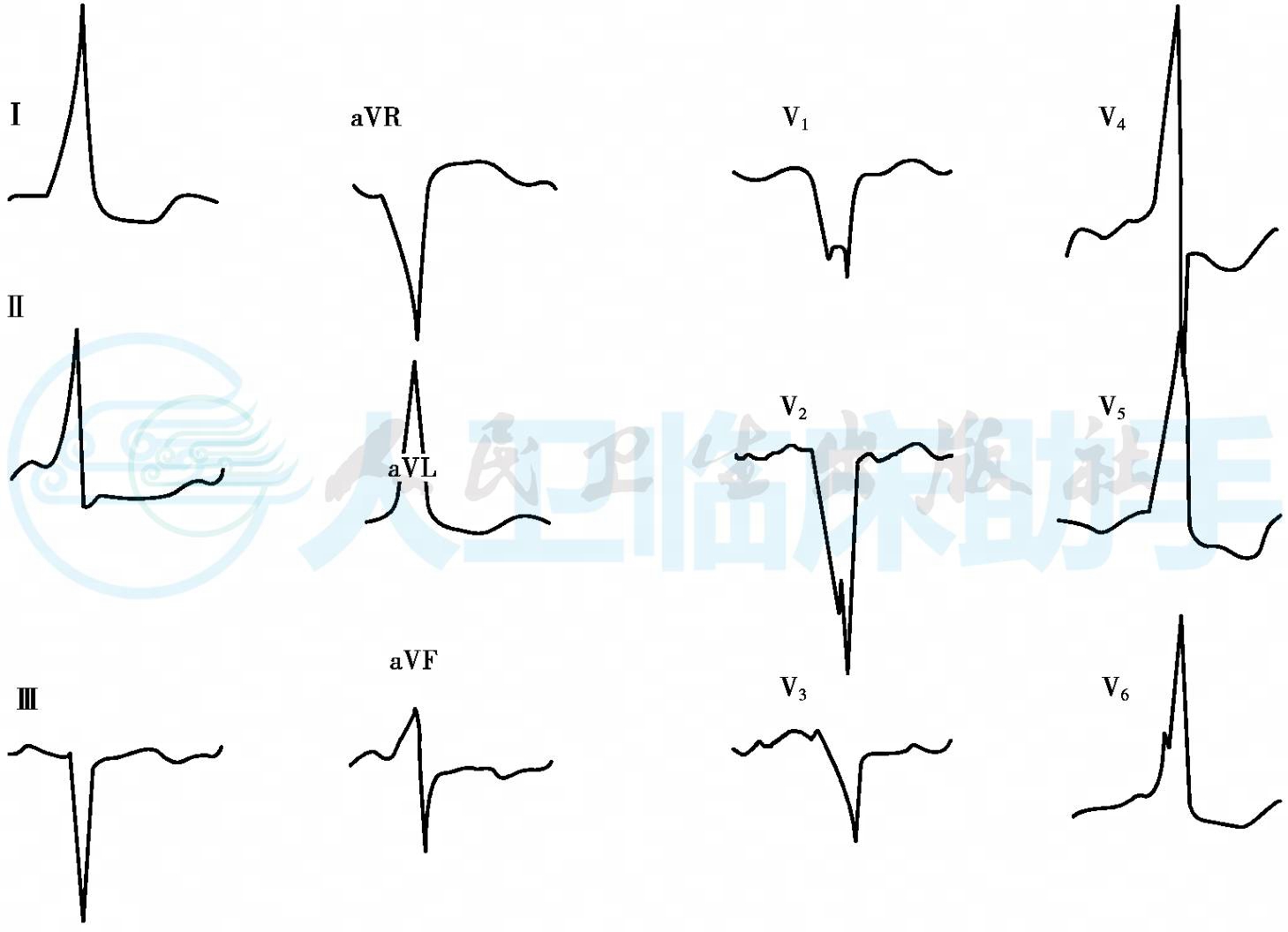

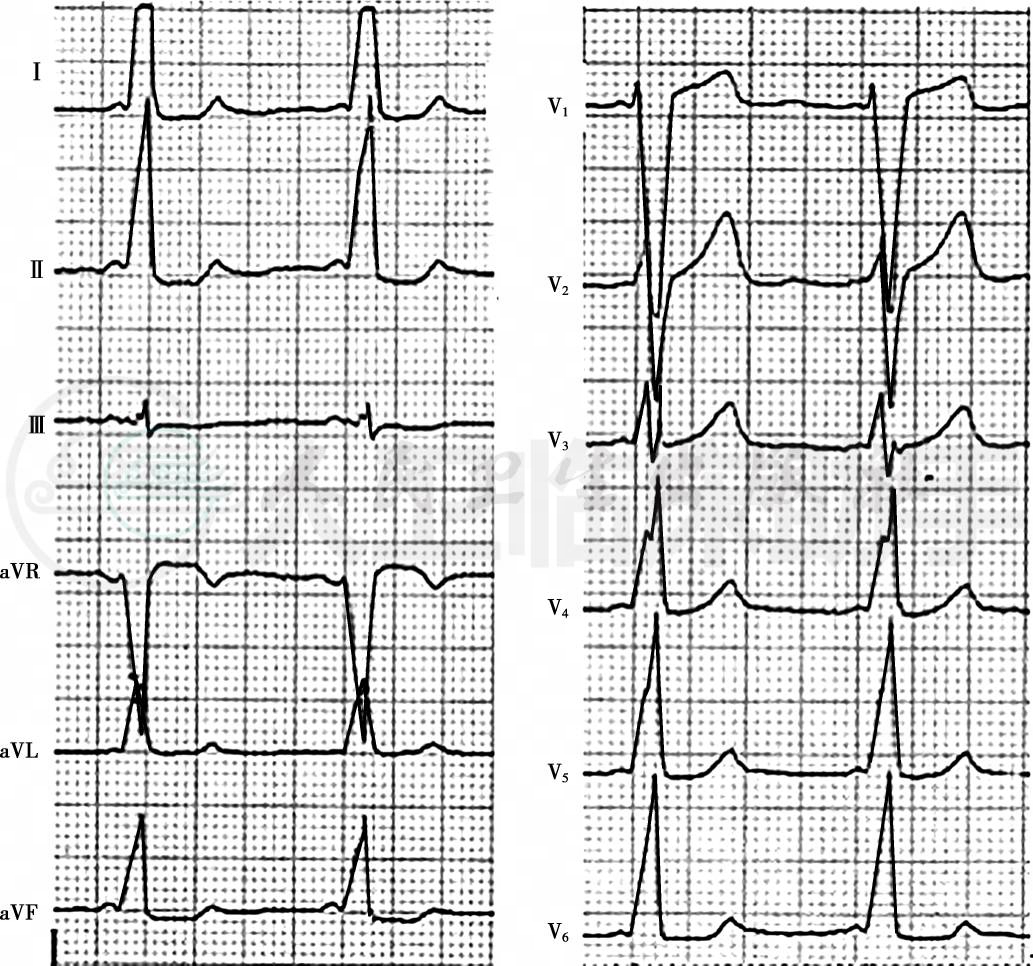

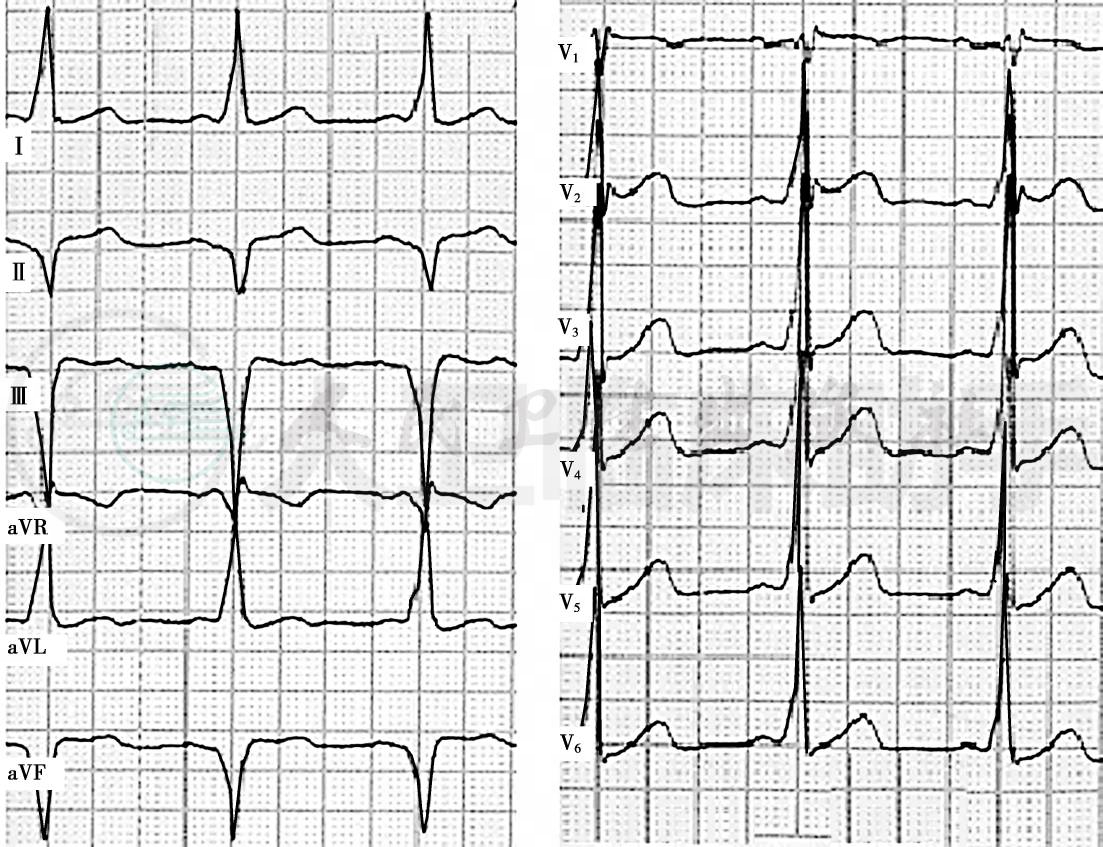

对于初步确定为右侧旁道者,根据V1导联δ波的极性将其进一步分为右侧游离壁和右侧间隔部旁道。V1导联δ波直立者为右侧游离壁旁道(图7-19),V1导联δ波负向或等电位线者为右侧间隔部旁道(图7-20)。右侧间隔部旁道中,若aVF导联δ波直立则为右前间隔旁道(图7-21),aVF导联δ波为负向或等电位线者则为右中间隔或右后间隔旁道。另外,Ⅱ导联δ波负向者旁道多位于右后间隔(图7-22),δ波直立者多位于右中间隔(图7-23)。对于右侧游离壁旁道,同样可根据Ⅱ导联和aVF导联δ波的极性进一步划分,若aVF导联δ直立则为右前游离壁旁道(图7-24),aVF导联δ波倒置或呈等电位线则为右侧壁或右后游离壁旁道,其中Ⅱ导联δ波直立者为右侧壁旁道(图7-25),δ波倒置或等电位线者为右后侧壁旁道(图7-26),少数也可为右后间隔旁道。

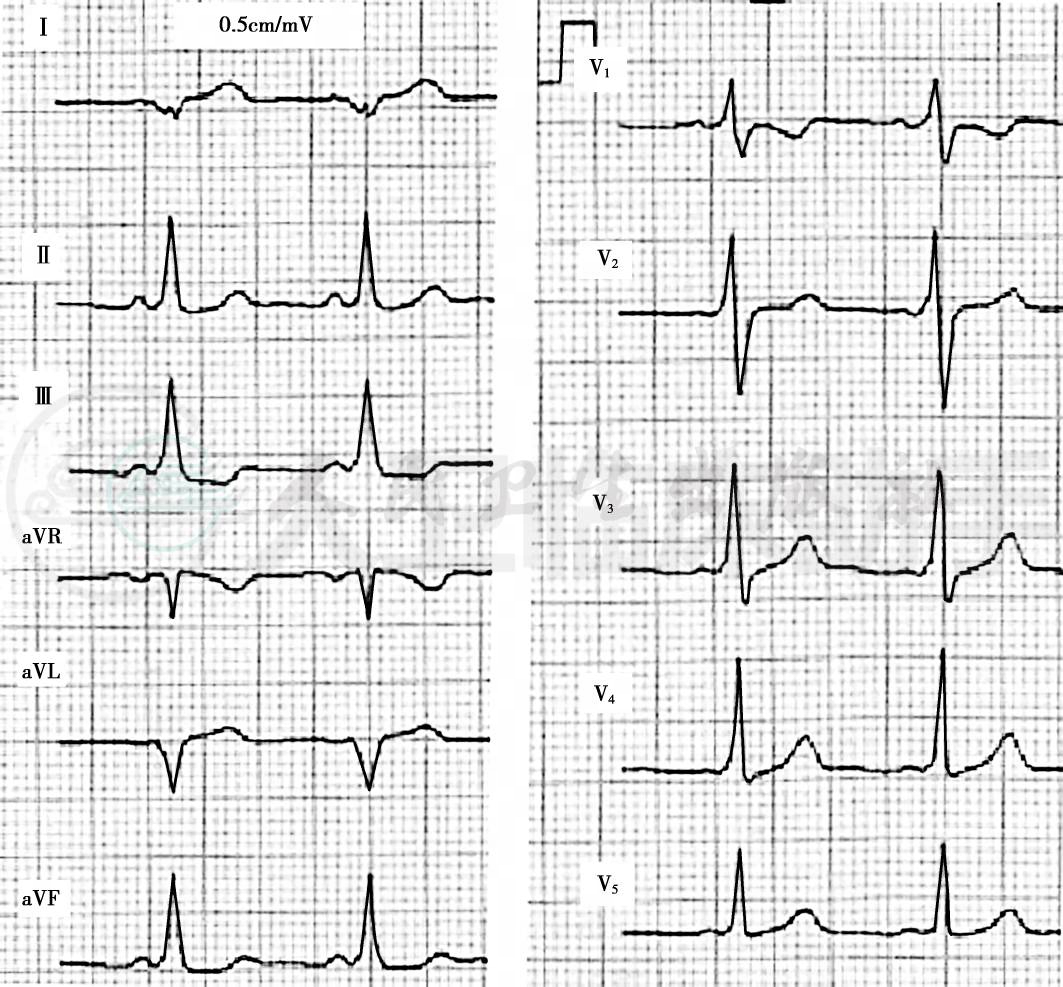

对于确定为左侧旁道者,若Ⅰ和aVL导联δ波直立,则为左间隔旁道,当aVF导联δ波倒置和(或)V1导联QRS波群呈rsr’形时为左后间隔旁道(图7-27),否则可能为左中间隔旁道。若Ⅰ、aVL导联δ波位于等电位线或呈负向则为左侧壁旁道。旁道离开冠状窦口越远,Ⅰ和aVL导联负向δ波倒置越明显,且q波越深。随着旁道的位置远离冠状窦口的距离,一般情况下,aVL导联负向δ波早于Ⅰ导联出现、且aVL导联的负向q波的深度大于Ⅰ导联。左后侧旁道Ⅰ、aVL导联δ波可位于等电位线或aVL导联出现q波。左前侧壁旁道Ⅰ、aVL导联可全部呈QS形态,δ波倒置(图7-28)。左侧显性旁道Ⅰ、aVL导联δ波及q波的深度介于左前和左后侧壁旁道之间。

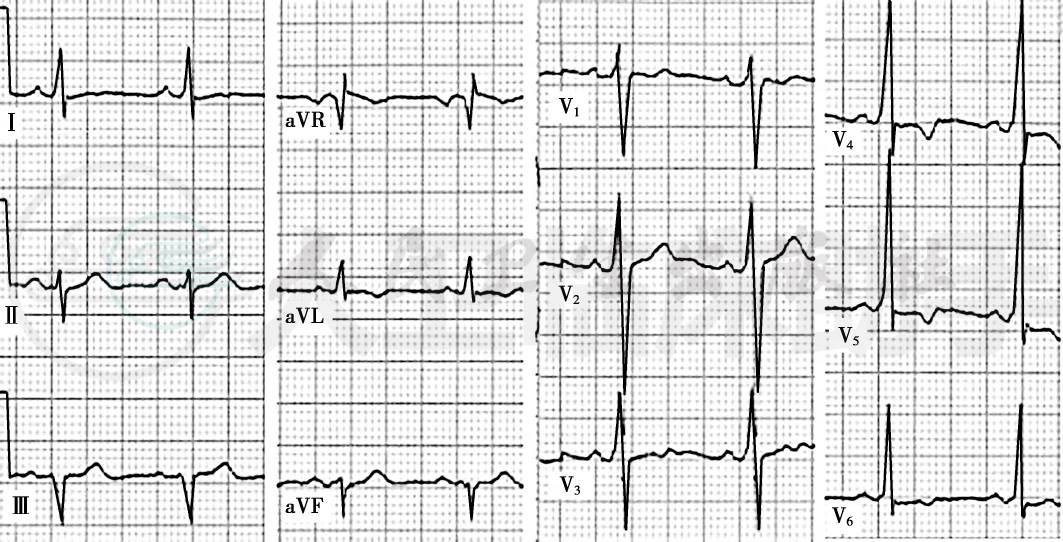

图7-19 右侧游离壁显性旁路心电图

心电图特征:V1、V2导联QRS主波向下,呈rS型,Ⅰ、aVL导联预激波及QRS主波均向上,Ⅱ导联预激波呈等电位线,胸导联R/S移行区位于V2、V3导联,体表心电图表现为右侧游离壁显性旁路,因Ⅲ和aVF导联QRS主波向下,提示旁路位于右后。心电图诊断:窦性心律,心室预激(右侧旁路)。

图7-20 右侧间隔显性旁路心电图

心电图特征:V1导联预激波为负向,aVF导联预激波呈等电位线,提示旁路位于右中间隔或右后间隔。心电图诊断:窦性心律,心室预激(右侧旁路)。

图7-21 右前间隔旁路心电图

心电图特征:V1、V2导联预激波为负向,Ⅱ、aVF导联上预激波呈正向,而且胸前导联的R/S移行区位于V3和V4之间,提示旁路位于右前间隔。心电图诊断:窦性心律,心室预激(右前间隔旁路)。

图7-22 右后间隔旁路心电图

图7-23 右中间隔旁路心电图

图7-24 右前游离壁旁路心电图

图7-25 典型的心室预激波心电图

图7-26 右侧后壁旁路心电图

图7-27 左后间隔旁路心电图

图7-28 左前侧壁旁路心电图

对于V1导联呈rS形,Ⅰ、aVL导联δ波位于等电位线或负向者属于左侧旁道,V1导联R/S<1可能因为预激程度较小,从而预激不改变V1导联主波方向而表现为R/S<1(图7-29)。此类病例可通过ATP试验或心房起搏,观察阻断房室结前传后δ波及QRS主波方向的改变,进一步对旁道定位。

图7-29 左侧旁路心电图