典型预激综合征(WPW综合征)

(一)临床心电图表现

1.临床心电图特点

(1)PR间期<0.12s。

(2)QRS时限>0.10s,初始粗钝(δ波),PJ间期正常。

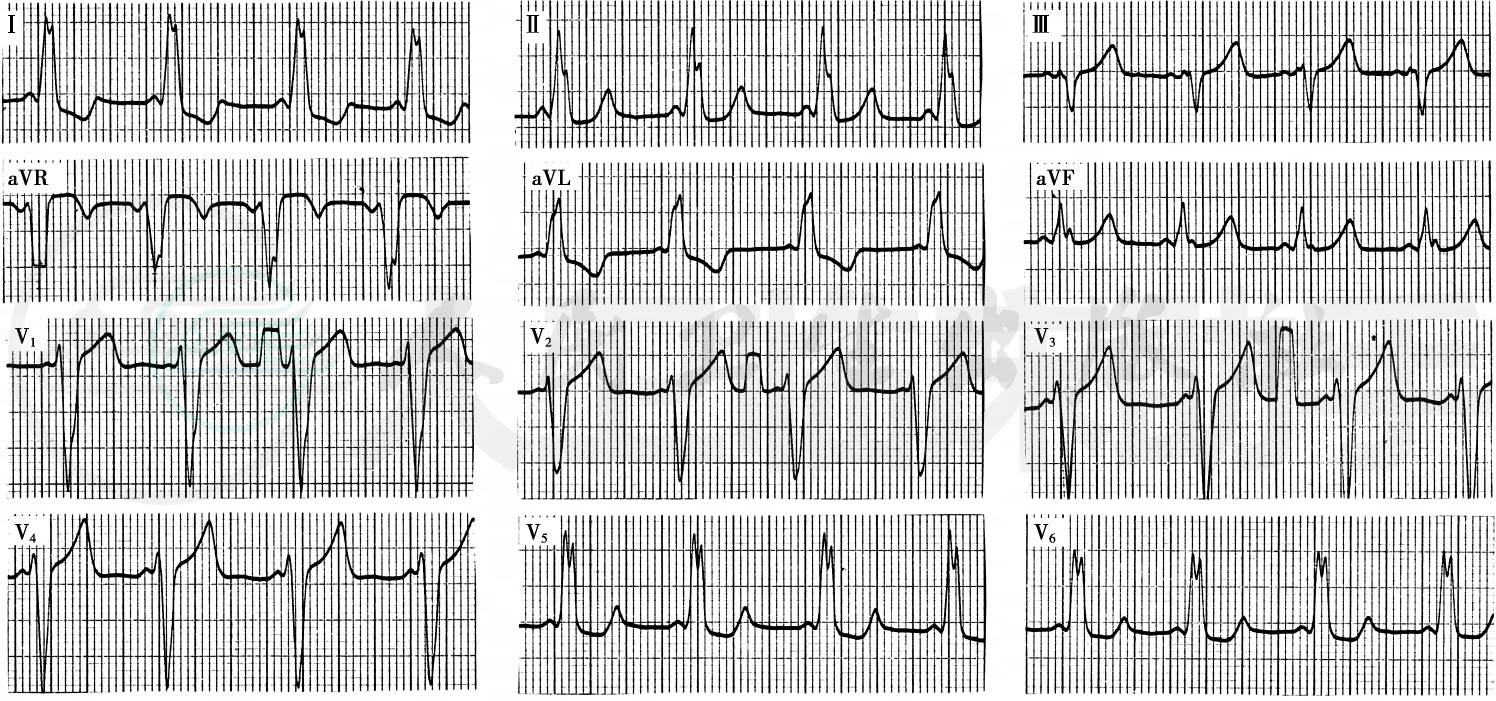

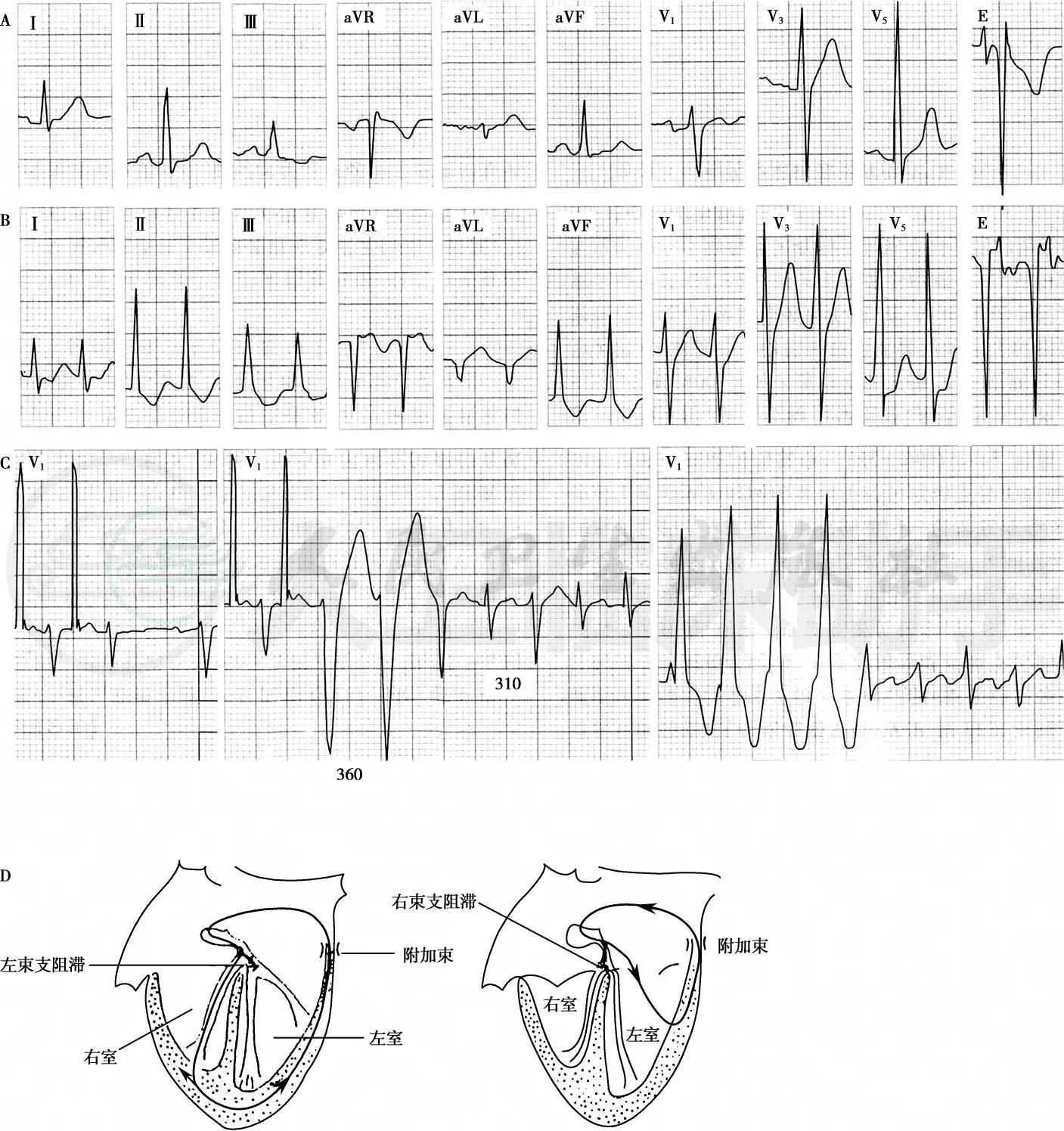

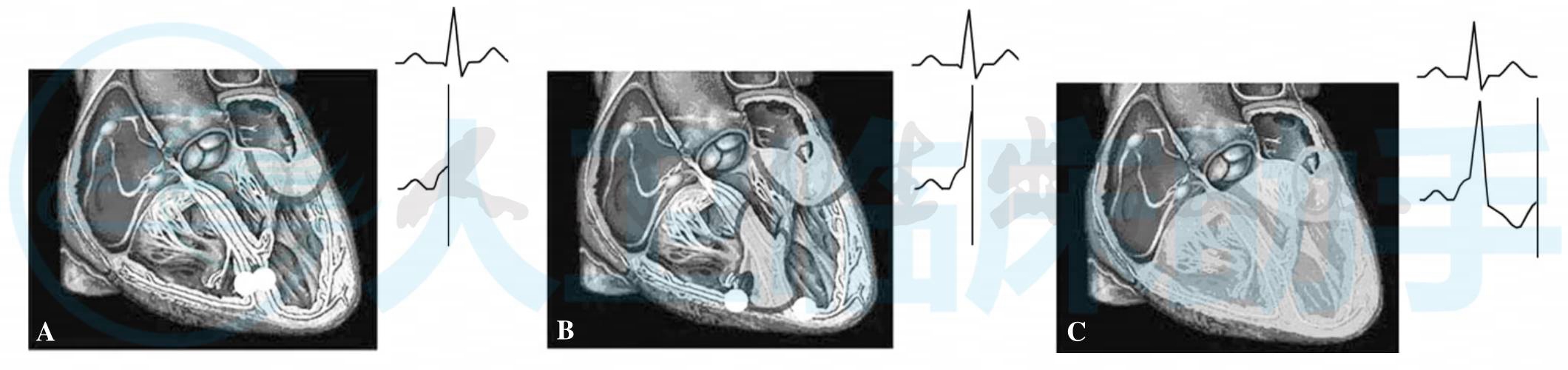

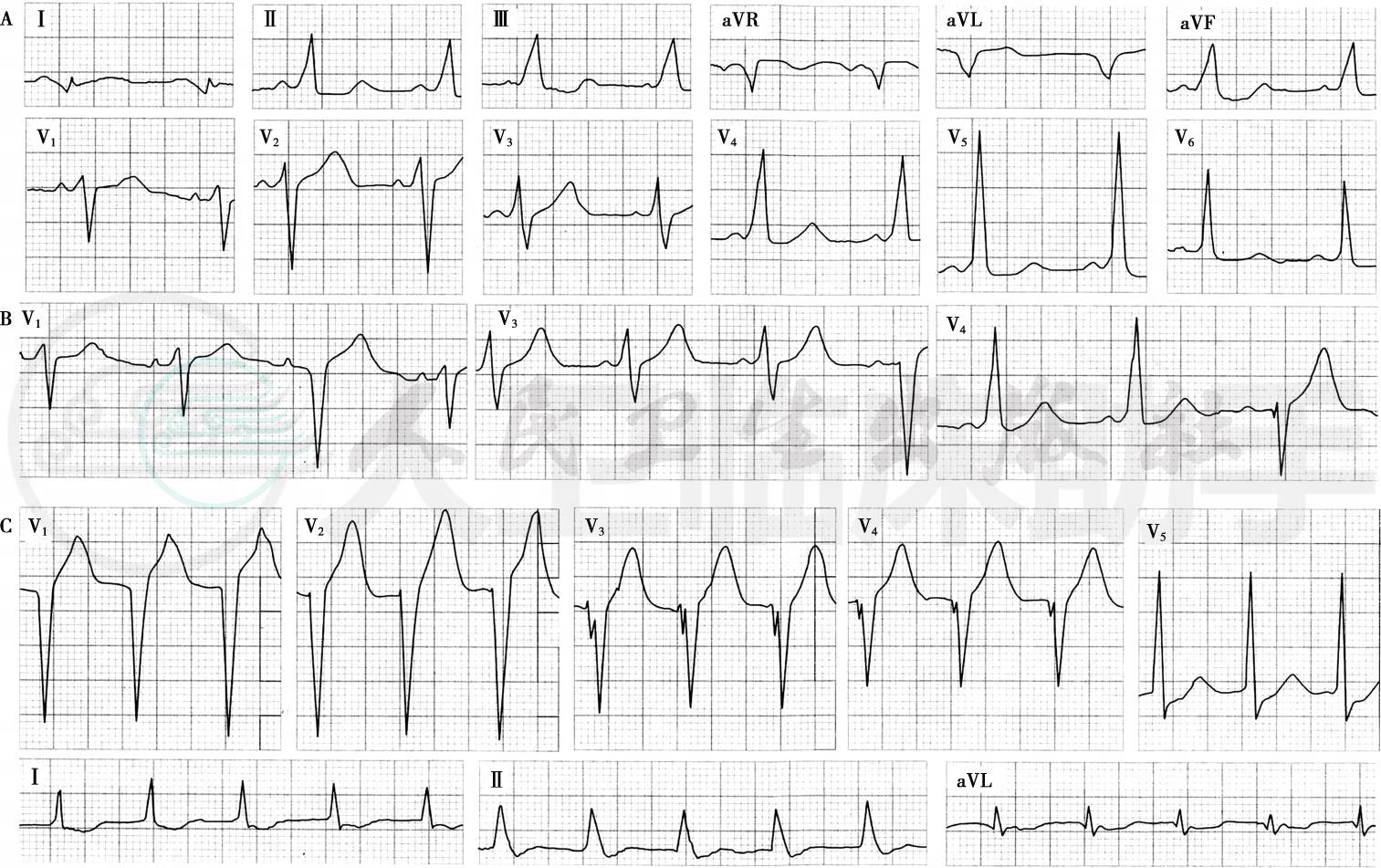

(3)有继发性ST-T改变(图7-1)。

图7-1 心室预激(B型)心电图

临床多有阵发性心动过速反复发作。

2.分类

按心电图表现和旁路前传功能可分为显性、不完全潜在性、潜在性和隐匿性4型。

(1)显性:

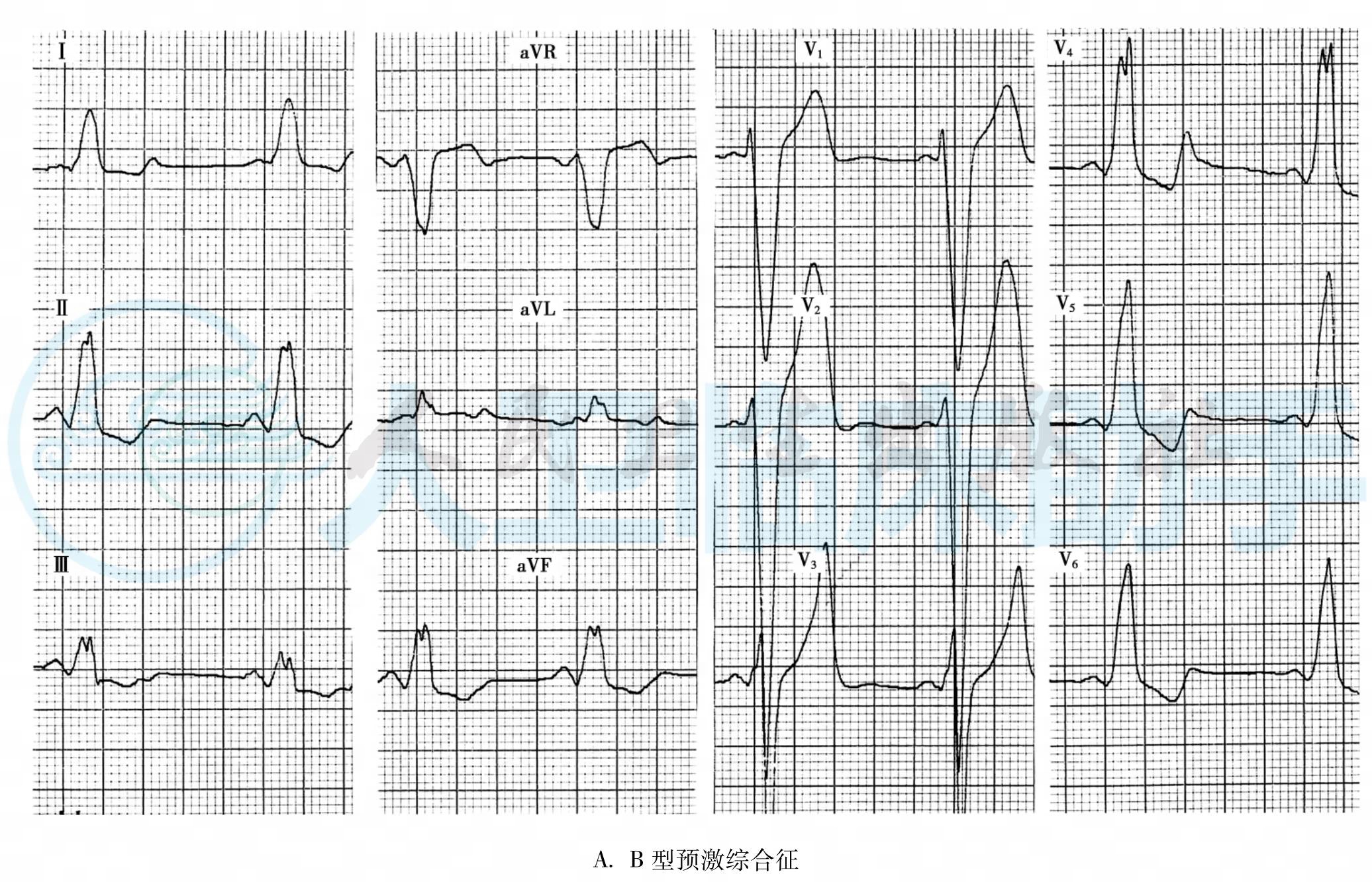

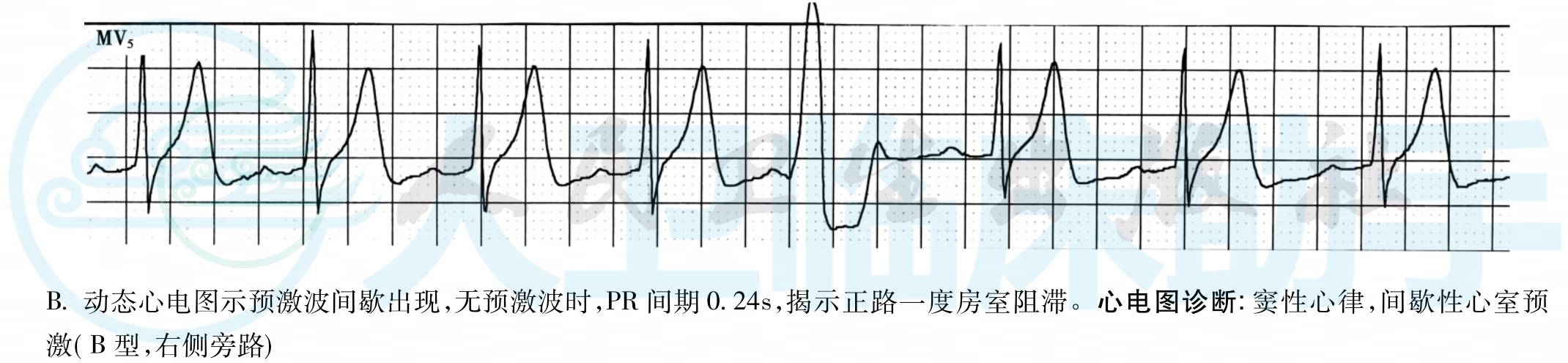

心电图有典型心室预激表现,按胸前导联QRS波形可进一步分为A型(V1~V6主波均向上)、 B型(V1、V2主波向下,V5~V6向上)和C型(V1、V2主波向上,V5~V6向下)。心室预激心电图可持续存在,亦可间歇出现。后者称为间歇性预激(图7-2)。

图7-2 间歇性心室预激(掩盖一度房室阻滞)

(2)不完全潜在性:

PR间期不短,QRS不宽(无δ波),但QRS终末向量与顺向型房室折返性心动过速时不同(图7-3)。

图7-3 不完全潜在性预激综合征

(3)潜在性:

无心室预激表现,但旁路有前传功能,食管心房调搏可诱发δ波(图7-4)。

图7-4 潜在性心室预激

(4)隐匿性:

心电图无心室预激表现,旁路无前传功能,只能逆传,临床常因房室折返性心动过速反复发作就诊(图7-5)。

图7-5 隐匿性心室预激

(二)诊断中应注意的问题

1.诊断

心电图有预激表现,临床有阵发性心动过速病史方能诊断。无心动过速史应称为“心室预激”。

2.PR间期

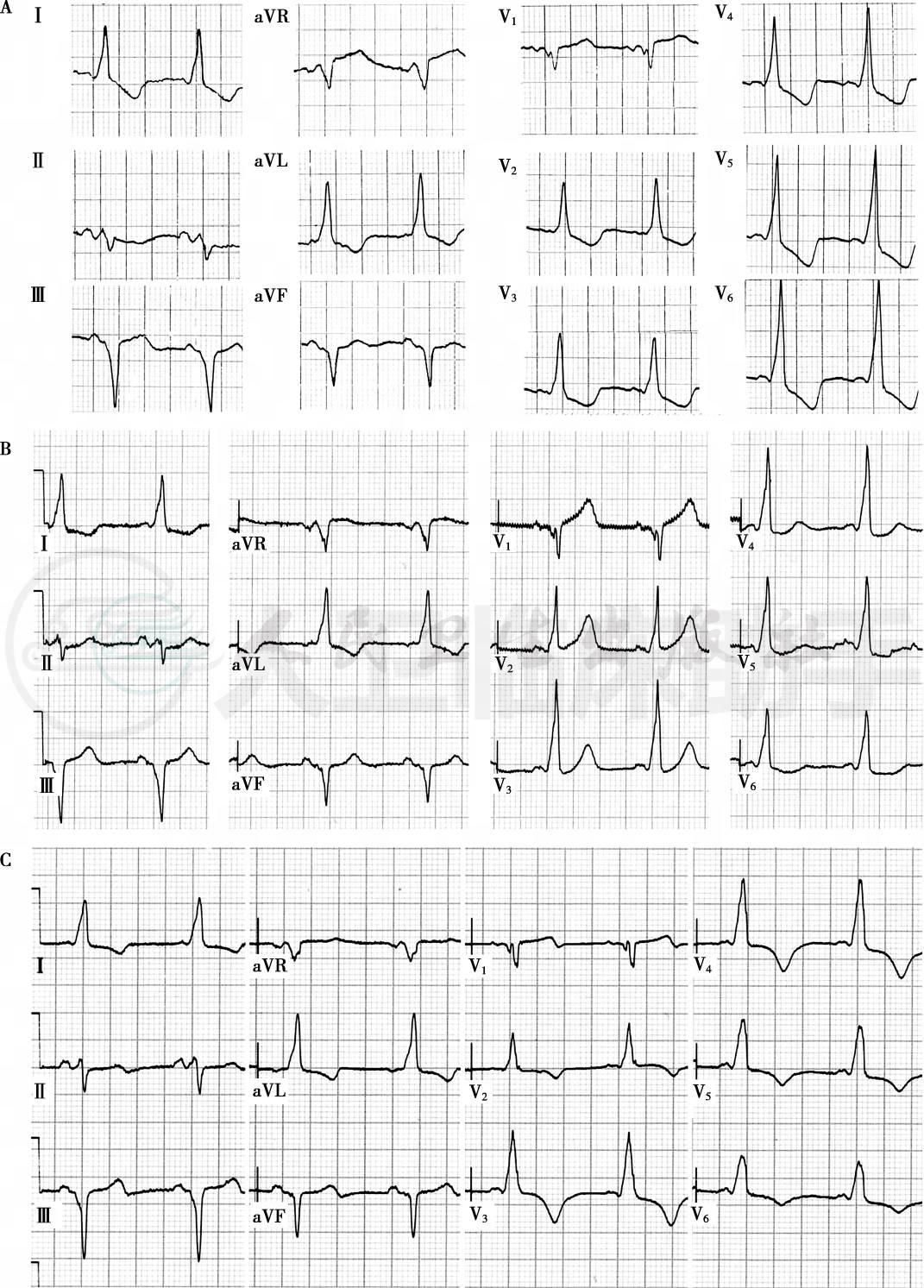

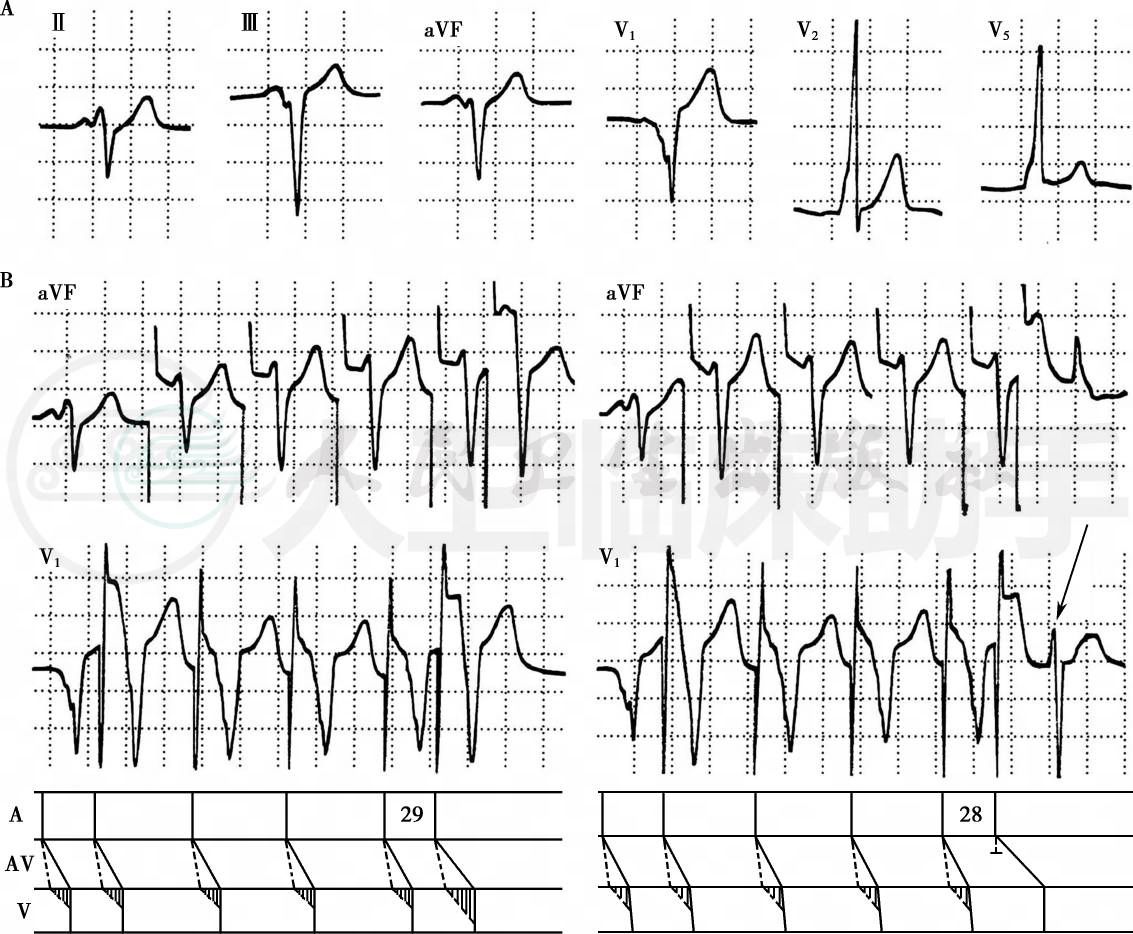

代表快的一条路径下传心室的时间。①PR间期缩短是旁路下传快于正路的表现,可以掩盖正路的房室阻滞(图7-6);②PR间期可缩短到δ波重叠于P波上致PR间期难以测量(图7-7);③PR间期可以正常(图7-3、图7-9)。

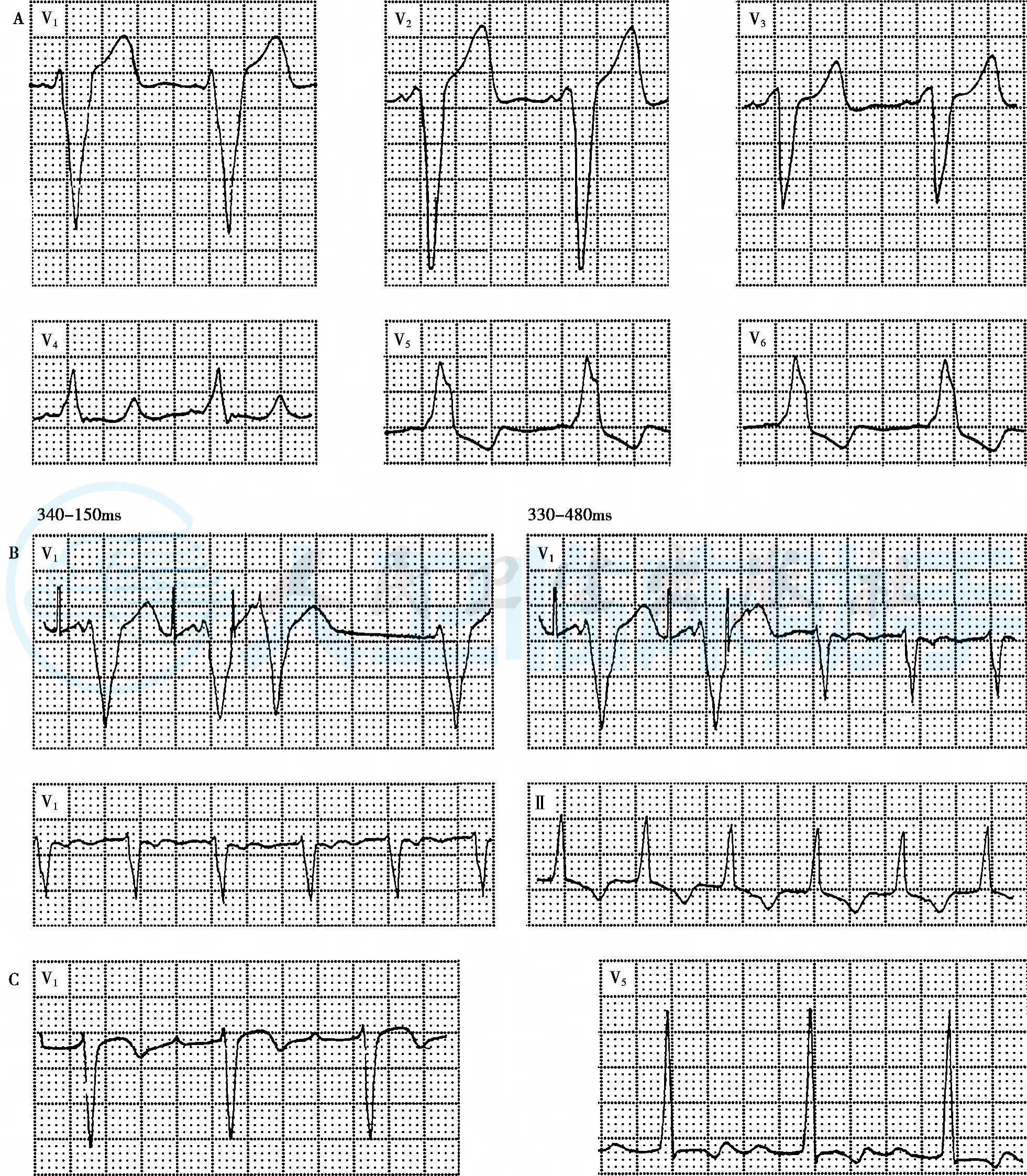

图7-6 心室预激掩盖一度房室阻滞

A.B型预激综合征,PR间期0.11s,PJ间期0.30s;B.心房调搏诱发房室折返性心动过速QRS波形态正常;C.消融旁路后PR间期明显延长,显示一度房室阻滞。心电图诊断:窦性心律,心室预激,一度房室阻滞。

图7-7 δ波重在P波上致PR间期难以测量

图7-9 不完全潜在心室预激心电图形成机制示意图

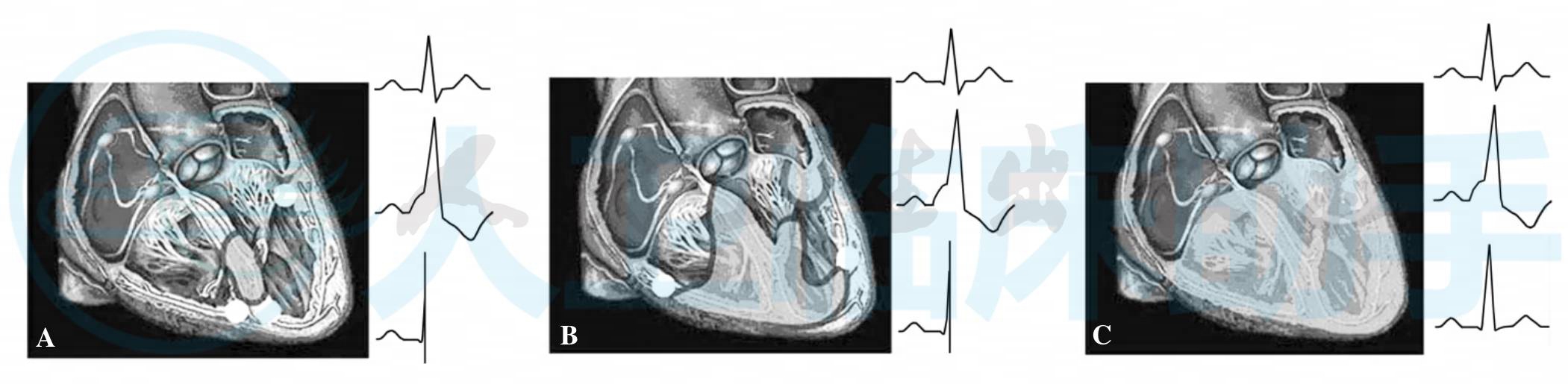

3.QRS波群

①典型预激综合征(显性)的QRS波群为经正、旁两路下传心室形成的单源性心室融合波,不仅影响初始向量(δ波),同时影响最大向量(波形)和终末向量(图7-8A、B、C);②不完全潜在性旁路传导不快于正路但仍能下传心室,此时QRS只有终末向量和波形改变(图7-9A、B、C)。“δ波”是旁路下传快于正路的表现;“终末向量改变”是旁路下传心室的标志。

图7-8 典型心室预激QRS初始向量同时影响QRS最大向量和终末向量示意图

4.PJ间期

①旁路传导不延长PJ间期;②甚至能缩短PJ间期;③PJ间期延长提示正路(房室或束支)阻滞(图7-6)。

5.ST-T改变

①继发性ST-T改变;②合并原发性ST-T改变(图7-10);③电张调整性T波改变(图7-11)。

图7-10 预激综合征伴急性非ST段抬高型心肌梗死心电图

图7-11 电张调整性T波改变

(三)鉴别诊断

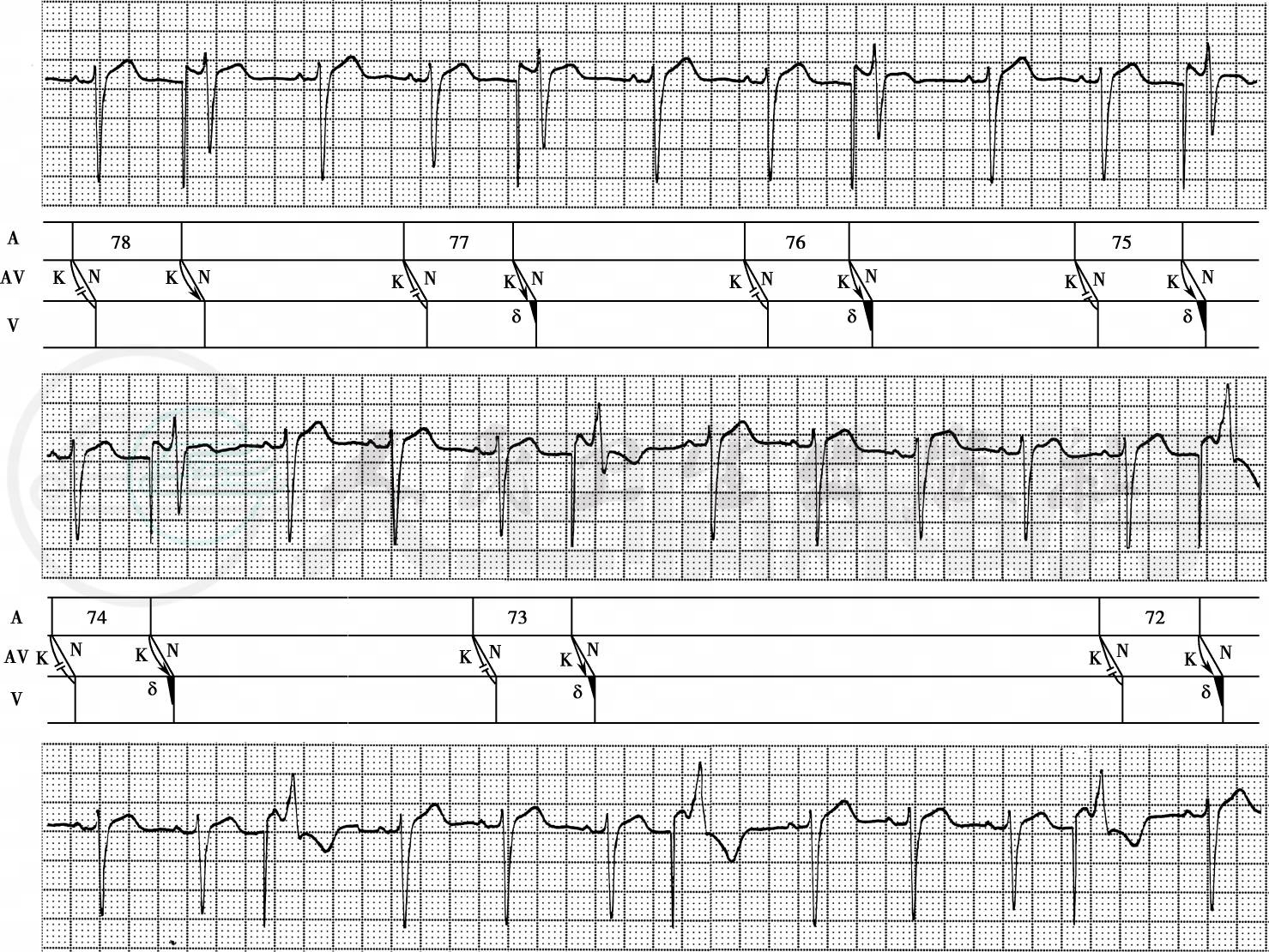

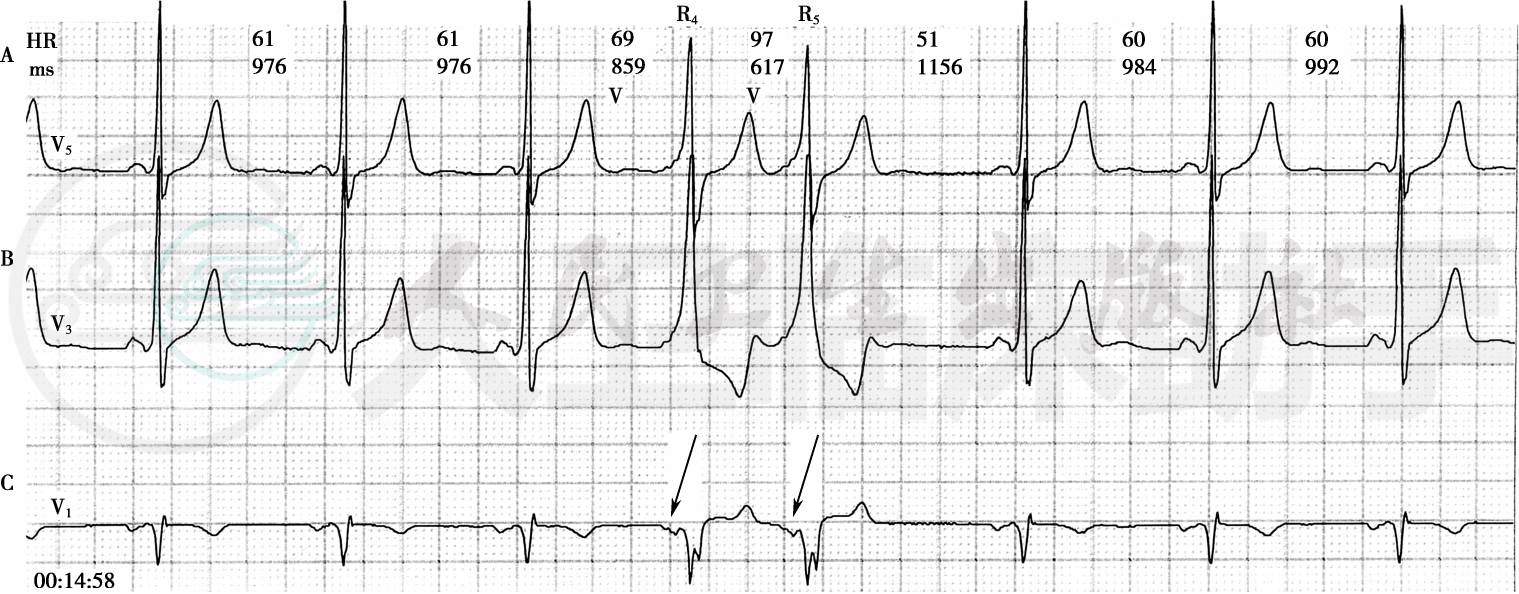

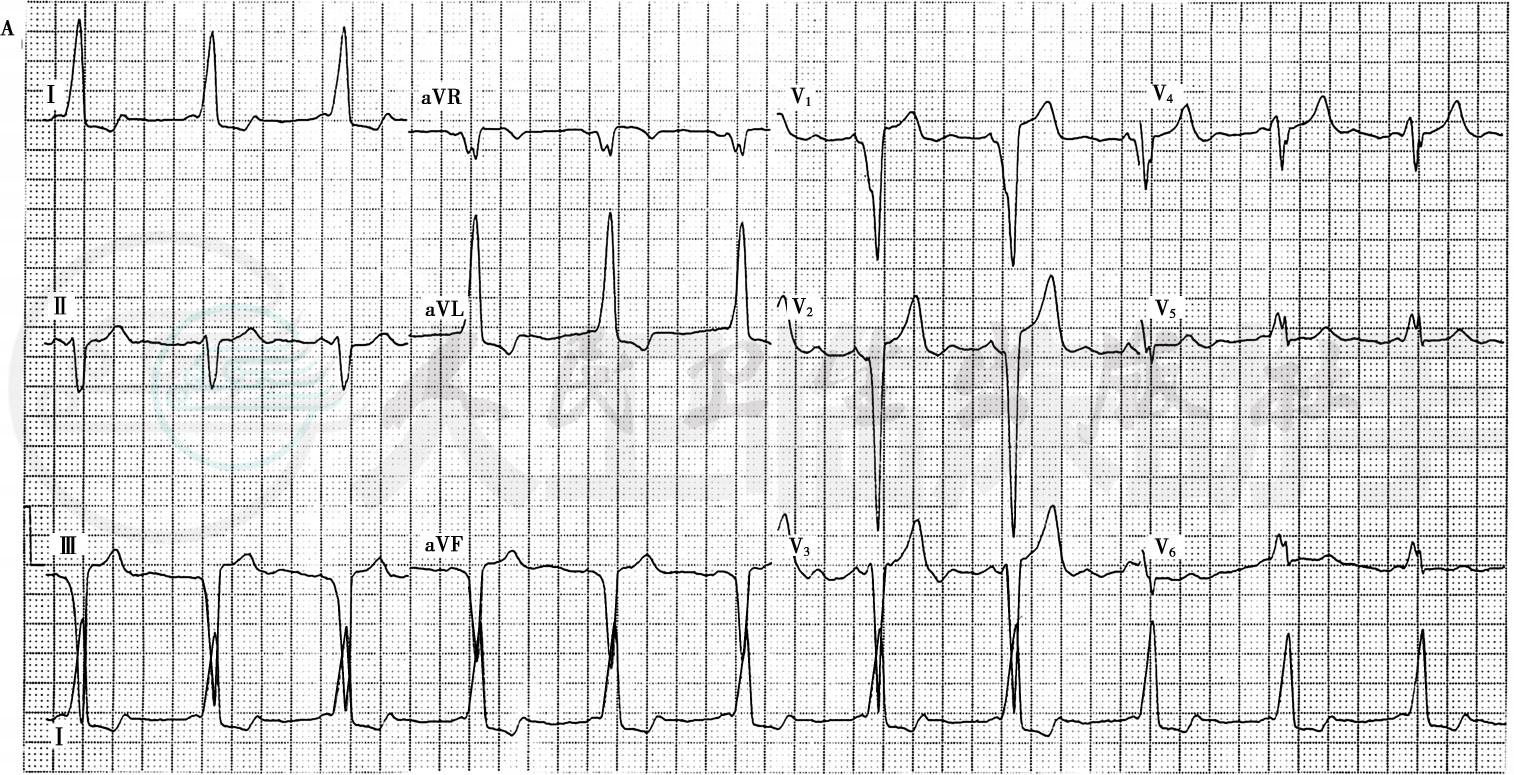

易误诊或掩盖心肌梗死(图7-12)、束支阻滞、心室肥大和心肌损害等。应结合临床、心电图改变特征和动态变化认真鉴别,必要时可用消除δ波的方法有助鉴别(图7-13)。

图7-12 心室预激掩盖心肌梗死

患者有心肌梗死病史10年。A.B型心室预激,Ⅰ呈qr型,aVL呈QS型。酷似高侧壁心肌梗死;B.V1、V3、V4记录到预激间歇出现,示陈旧性前壁心肌梗死;C.诱发顺向型房室折返性心动过速,V1~V4呈QS型,Ⅰ、aVL病理性Q波消失,证实心室预激掩盖前壁心肌梗死。心电图诊断:窦性心律,心室预激掩盖陈旧前壁心肌梗死。

图7-13 食管心房调搏消除心室预激排除心室预激波影响

(四)伴快速心律失常

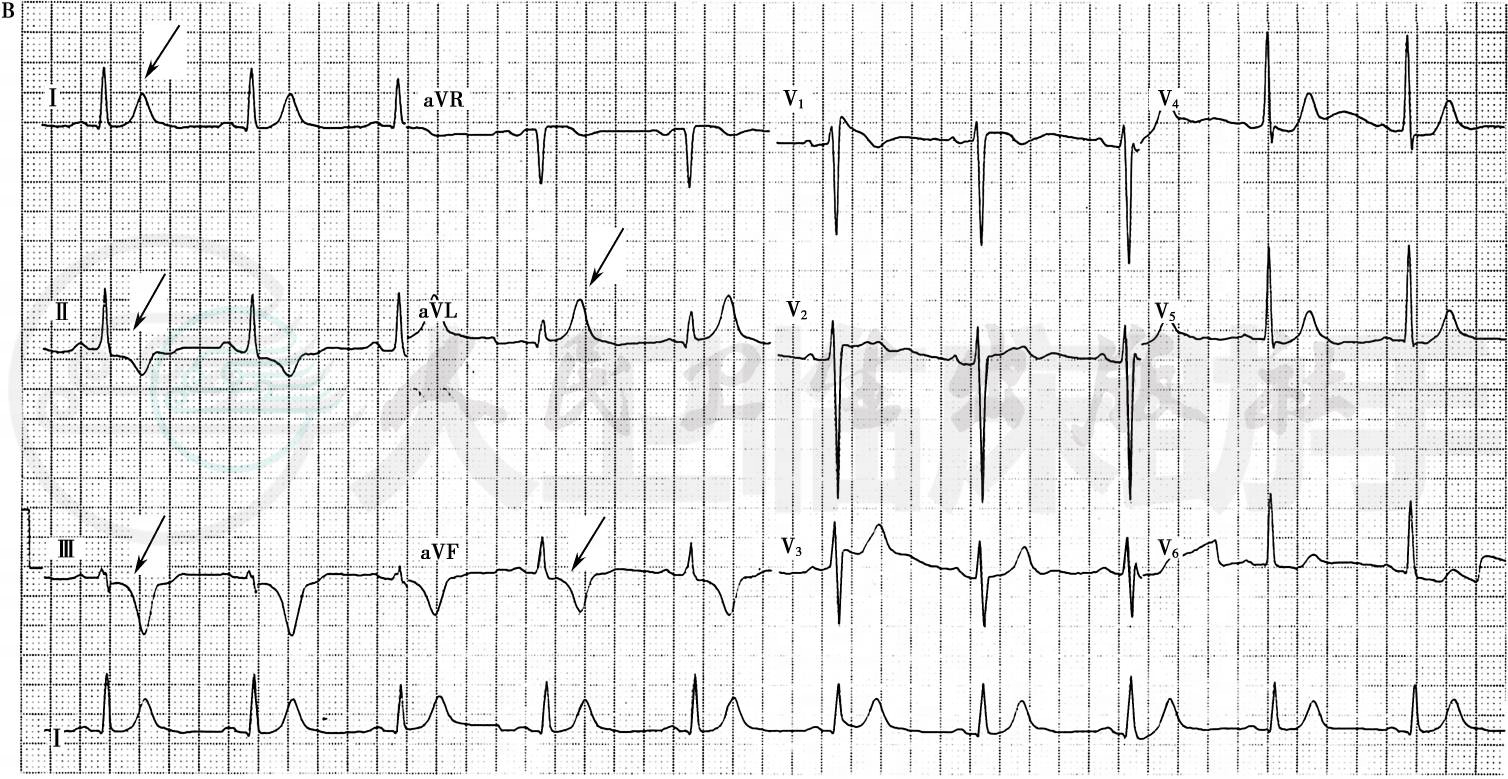

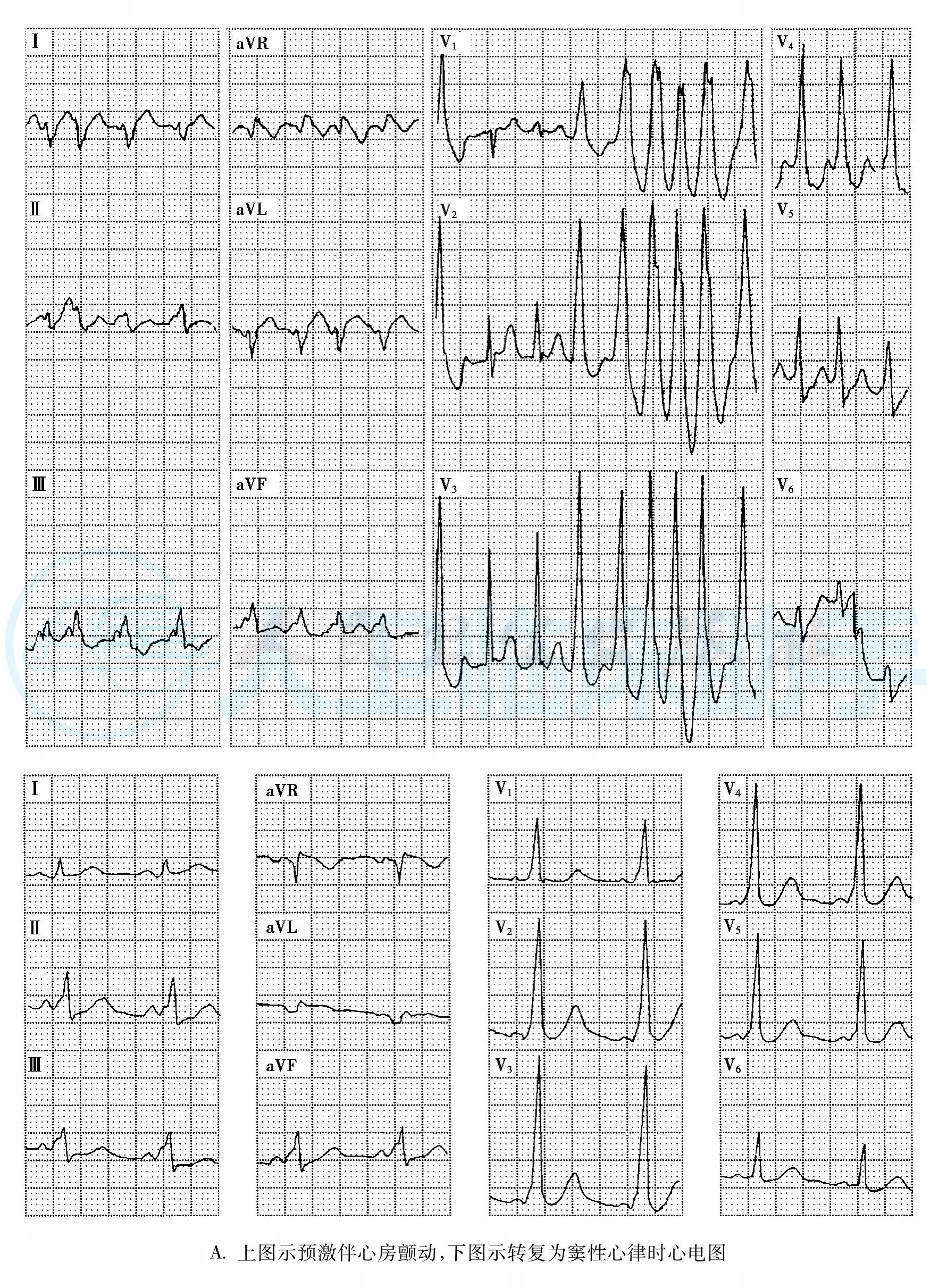

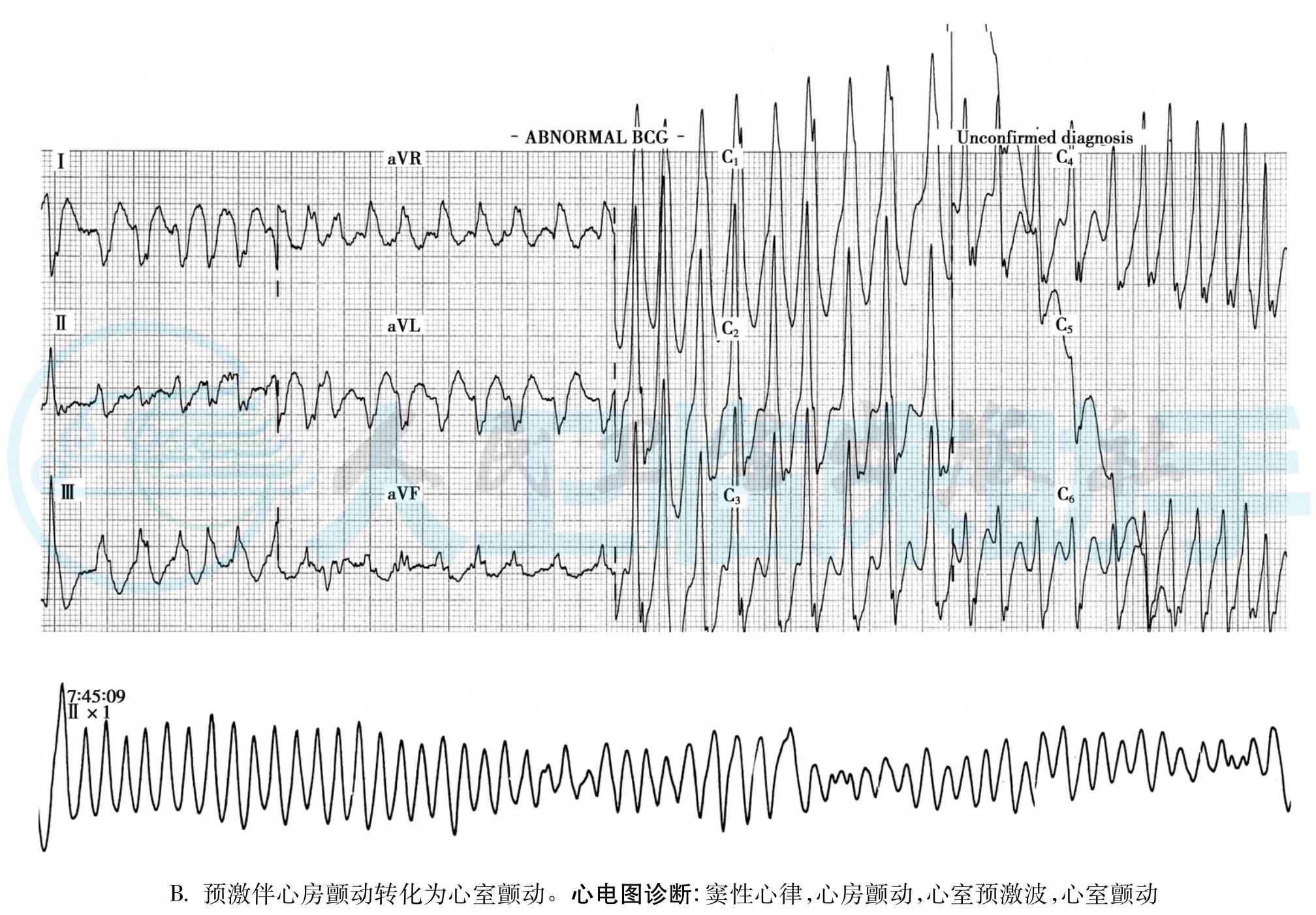

80%伴阵发性心动过速,多为顺向型房室折返性心动过速,亦可为逆向型房室折返性心动过速;11% ~39%伴阵发性心房颤动,甚至有恶化为心室颤动的潜在危险(图7-14)。

图7-14 预激伴心房颤动心电图

(五)治疗

治疗主要是针对伴发的快速心律失常。

1.终止发作

可酌情选用刺激迷走神经、药物治疗和食管心房调搏,必要时可电复律。对频繁发作又不接受根治者,终止后应用药物预防复发。

2.根治

导管射频消融房室旁路成功率达95%~98%,术前可依δ波方向和QRS波形分析旁路部位。