房室阻滞的鉴别诊断

(一)一度房室阻滞的鉴别诊断

1.PR间期显著延长,P波隐藏于前面的T波或U波中,心率较快时尤其容易发生,如不注意T波或U波上的细小突起或切迹,可误诊为交界性心律,二者鉴别极为困难,压迫颈动脉窦和运动可引起心室漏搏(即P波不下传),这时可清楚显示出P波的形态,有助于鉴别。

2.PR间期变化大多系传导径路不同之故,如当冲动沿正常的房室传导系统,产生长的PR间期,而沿旁路下传的冲动,使房室传导时间缩短,产生短的PR间期。此外,游走性节律伴一度房室阻滞时,因节律点的游走变化,也可使PR间期长短不一。

3.正常情况下PR间期与心率的关系。如心率达到或超过150次/分,由于冲动进入房室交界区时,该区仍处于前一个冲动形成的相对不应期,冲动的传导发生延缓,这是生理性传导延缓,不能归入一度房室阻滞。

4.等率性房室分离,重度的一度房室阻滞,PR间期极度延长,超过T-R间期,使P波落在ST段内,呈现PR间期>T-R间期现象应注意识别。

5.房内阻滞,PR间期延长的原因是P波显著增宽,可超过0.11s,PR段则正常。

6.室上性期前收缩遇房室交界区的相对不应期时,PR间期可延长,系生理性传导延缓,室性期前收缩激动心室,有时也可逆传到房室交界区使之除极,而随后进入房室交界区的窦性冲动,正好落在相对不应期,使PR间期延长,这是隐匿性传导的结果。

7.当双侧束支发生同等度的阻滞时,心电图上也表现为PR间期延长,难以和第一度房室阻滞区别。

(二)二度房室阻滞的鉴别诊断

1.文氏型房室阻滞的鉴别诊断

鉴别文氏型房室阻滞主要依据RP/PR的反比关系“RP决定PR间期”。如在长RP间期后PR间期较短,短RP间期后PR间期较长,这是文氏现象典型表现。在临床心电图中如能证明存在这种反比关系,则可以肯定在房室交界区的某个部位存在着文氏传导(图4-2、图4-3)。特别是如存在不典型的文氏传导,如反文氏周期等,这种反比关系的确立有助于明确诊断。

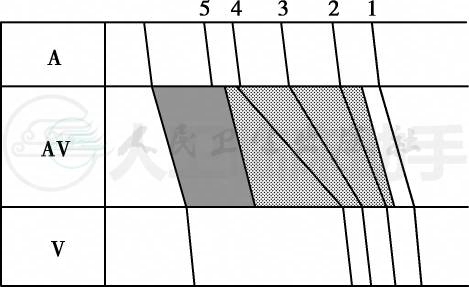

图4-2 房室阻滞时房室传导图解

黑区代表房室交界区的有效不应期,灰区代表相对不应期,如房性激动(1)在相对不应期后到达房室结,则正常地传导;如激动稍提前抵达(2)房室传导有轻度延迟;如激动越来越早(3、4)抵达,则传导延迟时间亦越来越长;最后激动在有效不应期内抵达(5)则不能传导

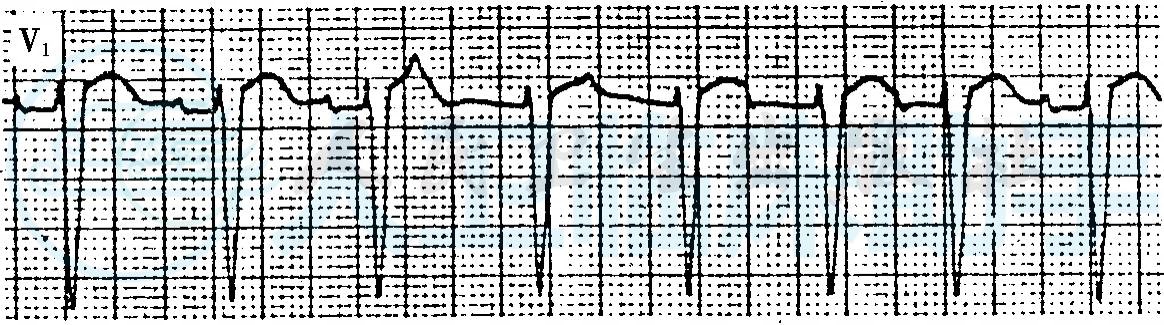

图4-3 RP间期和其后的PR间期之间的反比关系

最后4次传导激动表现了反文氏传导,因为每次连续激动的RP间期进行性延长,而其后PR间期进行缩短(引自Marriott)

2.二度Ⅱ型房室阻滞的鉴别诊断

二度Ⅱ型阻滞时房室传导呈全或无的传导关系,心房激动无论其落在舒张期的早或晚,只要是在有效不应期外,则PR间期都是相等,而其前的RP间期是不规律的,无RP/PR的反比关系。

(1)二度房室阻滞是指一个或多个心房激动未下传到心室,原因是多种多样,其临床意义也各不相同,如房室结干扰、隐匿性传导、希氏束内的隐匿性期前收缩、房室结内的隐匿性折返等均可引起P波未能下传,并非是真正的房室阻滞。因此,在判断一个心房激动未下传的临床意义时,应首先排除生理性不应期的干扰、隐匿性传导、隐匿性折返等原因后,才能确定是否系阻滞所致。

(2)Ⅱ型房室阻滞当阻滞的P波与ST-T重叠时,可造成P波缺如的假象,甚至误诊为2:1窦房阻滞或窦性心动过缓,应仔细辨认。

(三)高度房室阻滞的鉴别诊断

高度房室阻滞与完全性房室阻滞的区别在于前者有心室夺获,后者无心室夺获。心室夺获的特点是提早出现的QRS波群与P波有关,此QRS与位于其前的室性自身搏动无固定距离,这个距离因RP与PR的反比例关系而变动,夺获后的间歇与室性自身心律的RR相等或稍短。一般情况下,心室夺获的QRS波群时间正常,除非伴有室内差异性传导。

此外,有两种情况应该注意。首先,如在心房扑动时,房率高达300次/分,此时,如有每3个连续的房性激动未能下传,为4:1阻滞,而不能认为这是高度房室阻滞。其次,交界性或室性异位心律的频率较快,亦可导致房性激动不能下传,这种房室干扰极易误诊为高度房室阻滞。只有当交界性或室性逸搏心律<45次/分时,有合适下传的条件而房性激动连续未能下传才能认为是高度房室阻滞。

(四)三度房室阻滞的鉴别诊断

既往习用的房室分离,如心房率快于心室率为阻滞,心室率快于心房率为干扰的鉴别标准,过于简单且常不准确,建议予以摒除。

1.诊断三度房室阻滞必须具备3个条件

(1)心房率足够慢,一般要求小于135次/分。心房率超过135次/分出现的房室分离,很可能是生理性不应期引起的房室传导功能性障碍所致,一般不能诊断为房室阻滞;

(2)心室率小于2倍的窦性心率。如心室率大于2倍的窦性心率,很可能是2:1房室阻滞时引起的干扰性房室分离,由于逸搏心律的干扰,使本应以2:1下传的心房激动未能下传。因此,如心室率大于2倍窦性心率时出现的完全性房室分离时,一般需要仔细判断是否为2:1房室阻滞时的干扰脱节,不宜轻易诊断为三度房室阻滞;

(3)心室率足够慢,一般小于45次/分,才能诊断为完全性房室阻滞。

2.三度房室阻滞可发生于房室交界区,也可在双束支或三分支,两者预后和治疗不同,两者鉴别在于:

(1)病因的寻找,既利于鉴别诊断,又利于判定预后及合理治疗。急性下壁心肌梗死、先天性房室阻滞者阻滞部位好发于房室结区,药物治疗无效时才采用起搏治疗;反之,前壁心肌梗死或原发性传导系统硬化症者多呈束支或分支水平的阻滞,必须及早予以起搏治疗。

(2)凡QRS波群正常,心室率>50次/分,节律规则,运动或投以阿托品后室率增快,阻滞程度的动态变化较少者,以房室结区阻滞可能性大;反之,完全性阻滞前有单侧束支和(或)分支阻滞,QRS波群(逸搏)宽大畸形,室率<40次/分,节律不齐,对运动和阿托品无明显反应者,则以束支或分支水平阻滞可能性大。

(3)希氏束心电图可明确诊断。

(五)阻滞性与干扰性房室分离

应强调房室分离和房室阻滞是不同的概念。房室阻滞仅是引起房室分离的原因之一,而生理性干扰,则是房室分离更常见的原因。在一度或二度Ⅰ型的房室阻滞时,次位节律点兴奋性稍有增加,即易引起干扰性房室分离。对这类心室率快于交界区逸搏点自身节律(40~45次/分)的完全性房室分离,不宜轻易作出三度房室阻滞的诊断。对此,Marriott等提出一个新的诊断术语,称为“房室阻滞/加速性交界区或室性心律伴房室分离”。

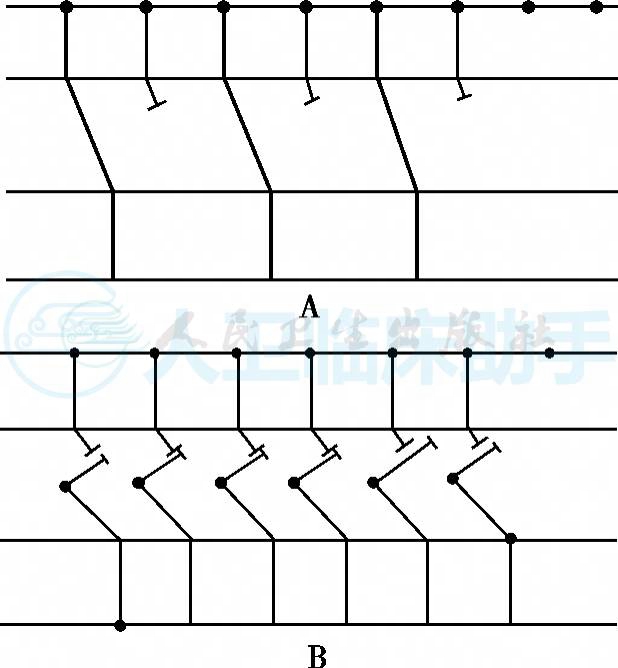

在2:1房室阻滞时,极易形成干扰性房室分离,而酷似三度房室阻滞的心电图。当房率稍变慢时,即PP间期延长,RR间期<2倍的PP间期时,在房室交界区上部,房性激动以2:1下传,在交界区下部,因逸搏心律快于下传的心房激动,而呈干扰性房室分离。如心电图记录不够长,仅记录到房室分离时的图形,则极易误诊为三度房室阻滞。如房率加快,PP间期缩短,RR间期≥2倍PP间期时,下传的心房激动较逸搏心律快,故逸搏心律被抑制,而又呈现2:1房室阻滞图形。在2:1房室阻滞时,这种心电现象是常见的。近年来有学者通过临床电生理试验,经心房起搏证实了这种心电现象。图4-4为2:1房室阻滞时这一心电现象梯形图解。图A中PP间期较短,RR≥2倍PP,下传的心房激动较逸搏心律快,呈现2:1房室阻滞图形。图B中PP间期稍延长,RR≤2倍PP间期,下传的心房激动因逸搏心律的干扰而不能下传至心室,形成干扰性房室分离,酷似三度房室阻滞图形。

图4-4 干扰性房室分离

A.2:1房室阻滞伴干扰性房室分离的梯形图解;B.为PP间期延长,逸搏间期≤2倍PP间期,呈干扰性房室分离,酷似三度房室阻滞

(六)功能性和病理性房室阻滞

临床心电图中所述及的传导阻滞常是指病理性阻滞。但是,有些传导阻滞现象并非病理因素所致,称之生理性传导阻滞,也称功能性阻滞,它是对应具有病理意义传导障碍而提出的概念,是指心脏激动因遇生理性不应期而引起传导延缓或中断现象。如某些房性心动过速、心房扑动2:1传导、房性期前收缩未下传、心室内差异性传导、房室结双径路中的蝉联现象、跨R的房室传导等均属于生理性传导阻滞现象。因此,在判断心房激动未下传时,必须首先除外生理性阻滞,只有当P波落在心动周期(RP间期)的各个时相内,具有合适的传导条件而不能下传,方能肯定为房室阻滞。

此外,房室传导功能异常时,常同时伴有各种复杂的电生理现象,如房室超常传导、伪超常传导、分层阻滞、3相及4相阻滞等,这些心电现象的单独或联合出现,可加重阻滞程度或暂时改善房室传导。使心电图表现趋于复杂,使诊断困难和复杂化。应强调的是,长程心电图的推理分析对房室传导复杂心电图的诊断极其重要,有时是唯一的诊断方法。

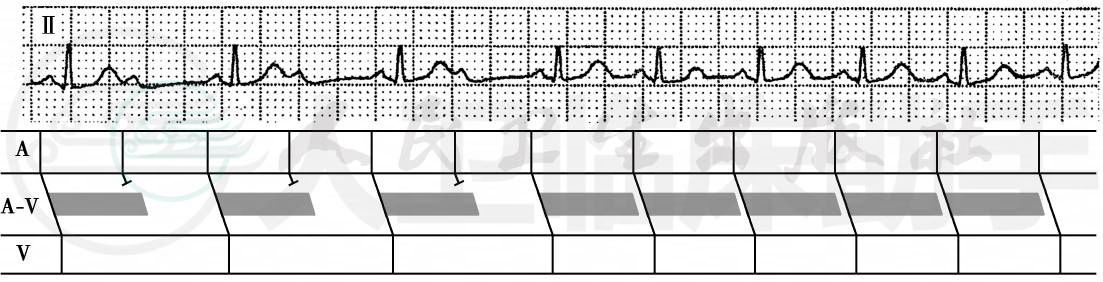

如房率过快时,心房激动可遇房室结的生理不应期引起生理性房室阻滞,理论上应根据不应期测定结果来判断,但从临床实用出发,常依心房频率判断:房率≥150次/分时出现的二度Ⅰ型、房率≥180次/分时出现的2:1房室传导,可能为生理性的,反之可考虑为房室阻滞,心率的加快可导致生理性阻滞,但是,有时心率减慢可以掩盖部分房室阻滞,出现传导功能伪改善的假象,这是造成间歇性房室阻滞的原因之一(图4-5)。

图4-5 间歇性二度房室阻滞示意图

AV间期内的黑框区代表房室交界区不应期,由于房室交界区不应期延长造成二度房室阻滞,后半段示当窦性频率减慢,室上性激动到达时,脱离了房室交界区不应期,使得传导得到假性改善,传导阻滞暂时消失,形成间歇性二度房室阻滞