特发性室性心动过速

(一)定义

特发性室性心动过速多发生于中青年患者,用目前的检查手段未发现明显器质性心脏病,心脏结构及QT间期正常,为原因不明的室性心动过速。

(二)机制

特发性室性心动过速的机制目前尚不清楚,部分患者心肌活检可见轻度纤维化或脂肪组织浸润,其可能与折返和触发活动有关,交感神经的激活也可能诱发室性心动过速的发生,另外有学者认为,分子水平的疾病,如离子通道病,也可能导致特发性室性心动过速的发生。

(三)分型

特发性室性心动过速占全部室性心动过速的10%左右,其分类的方法较多。

1.按症状分类

(1)反复性单形性室性心动过速:

窦性心律反复发作的非持续性室性心动过速并存。常可见频发室性期前收缩,通常无症状偶然发现,QRS波群常为左束支阻滞并电轴正常或右偏。室性心动过速可被运动抑制,通常不能被心室程序刺激所诱发,部分患者可见提示自律性抑制的温醒现象,预后较好。

(2)阵发性持续性单形性室性心动过速:

与反复性单形性室性心动过速相似,但持续时间较长,此型室性心动过速可被程序心室刺激所诱发,且静点异丙肾上腺素时更容易发生。

2.按发生部位分类

(1)特发性右室室性心动过速:

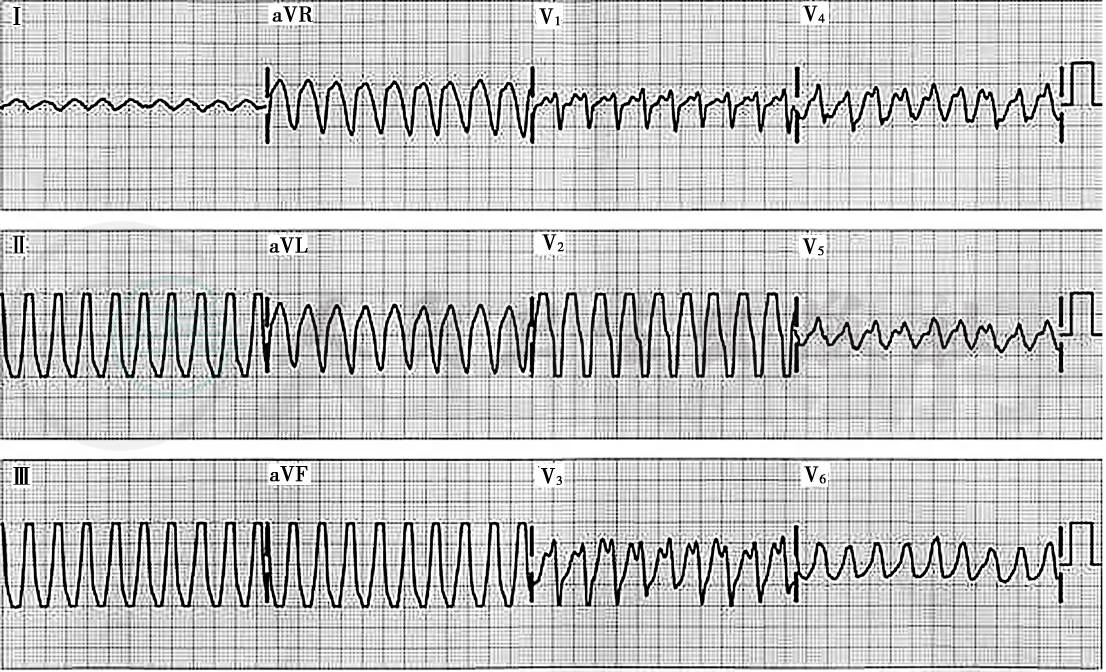

是常见的类型,占70%左右,起源点多位于右室流出道,其机制可能为环磷酸腺苷介导的触发活动,心电图表现为左束支传导阻滞图形,心电轴向下或右偏,常为运动诱发,对儿茶酚胺敏感(图30-5)。

图30-5 右室流出道室性心动过速

(2)特发性左室室性心动过速:

相对少见,主要见于年轻人,多为持续性室性心动过速,右束支传导阻滞伴电轴左偏提示心尖下部起源,右束支传导阻滞伴电轴右偏提示心尖前上部起源(图30-6),当起源点起自或靠近左后分支时,室性心动过速可为左束支传导阻滞图形。

图30-6 左室特发性室性心动过速

3.按药物反应分类

(1)维拉帕米敏感型室性心动过速:

该型室性心动过速具有折返性和触发性心律失常两种特性,不稳定的依赖外源性儿茶酚胺诱发,以及注射腺苷终止。

(2)儿茶酚胺或运动敏感型室性心动过速:

多为类似左束支传导阻滞的图形,该型特发性室性心动过速至少有两种可能的机制:①室性心动过速发作不伴心动周期变化最常见,电轴多向下,提示起源于流出道,可能与继发于延迟后除极的触发活动有关。②室性心动过速发作时,可见长短周期变化,常为非持续性,电轴多向上,可能与早期后除极有关。

(3)腺苷敏感型室性心动过速:

多数起源于右室流出道,此型室性心动过速为腺苷介导的触发活动引起,可被腺苷终止。

(四)重要概念

1.程序刺激

应用程序心房刺激器,在整个心脏舒张期中给予不同联律间期的心房提前刺激,观察提前收缩后不同的代偿间期。该法可以用于诱发和终止心动过速。

2.触发活动

是指由于后除极化的振荡电位振幅足够大并达到阈电位水平而产生的一个、多个或持续的除极活动。根据时相不同可以分为早期后除极和延迟除极。

3.早期后除极

由于复极电流相对减少而影响了复极相,使动作电位曲线停滞于平台期,因这时膜电位较小,钠通道尚处于失活状态,而慢通道活化,Ca2+内流,从而在复极结束前引起第二次激动。

4.延迟除极

出现于动作电位的4相,即复极完成或终末时所触发的除极活动,延迟后除极如在阈电位以下,可无任何表现,而当其幅度一旦增大到阈电位水平,即可触发激动,引起期前收缩或心动过速。

5.R on T现象

室性期前收缩出现在前一个心动周期的T波之上,即落在T波波峰前30ms之内(易损期),称为R on T现象,容易诱发室性心动过速和心室颤动。

(五)心电图表现和诊断要点

1.心动过速频率大于150次/分;

2.符合室性心动过速QRS波群形态;

3.患者多为中青年,排除器质性心脏病;

4.心内标测可以确定特发性室性心动过速的起源位置。

(六)主要鉴别诊断

单形性室性心动过速:特发性室性心动过速通常为单形性,两者心电图无差异,单形性室性心动过速排除器质性心脏病后,即属于特发性室性心动过速。