心房颤动

(一)定义

心房颤动(房颤)为心房的不规则、紊乱的电活动,是一种室上性心律失常。表现为心电图上的P波被大小、形态、时限不等的快速震荡波或纤维颤动波(即f波)所取代,f波频率为450~600次/分。

(二)机制

心房颤动的电生理机制一直存在两种假说:异位兴奋灶和折返激动理论。90年代后有资料表明,许多阵发性心房颤动由激动方式恒定的单个或多个房性期前收缩所诱发,呈现局灶触发或局灶驱动两种方式,源于肺静脉口附近的房性期前收缩引发的心房颤动经成功消融,房性期前收缩后心房颤动不再发生,有学者认为这部分心房颤动为肌袖性心房颤动,已基本得到国际公认。心房颤动的持续时间与心房不应期的离散度呈正相关。心房肌电重构与心房颤动的发生密切相关,其离子通道基础是Ito与Ica通道的数量与电流密度下降。

(三)分型

1.初发心房颤动

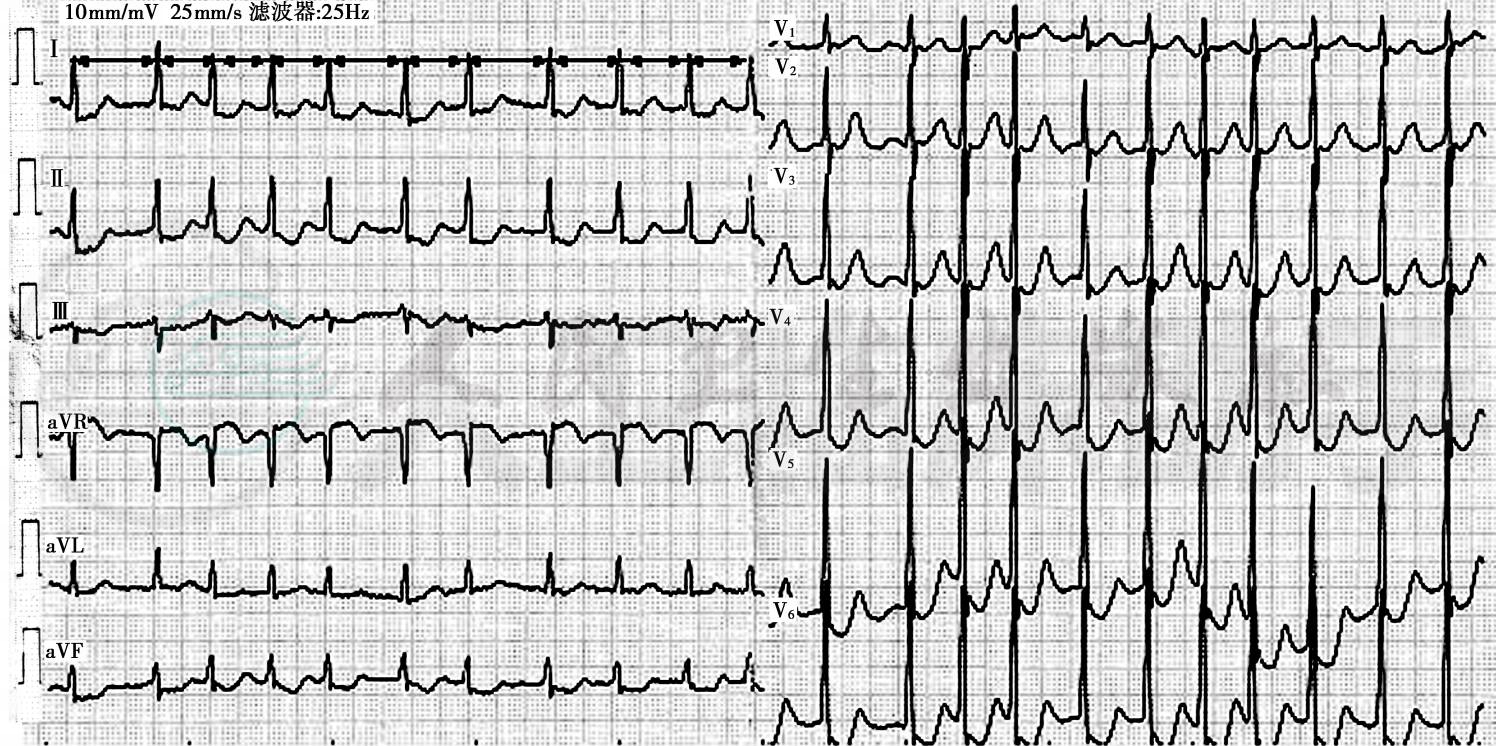

有症状或无症状(首次发现),发生时间不明(首次发现),可复发也可不复发,不用抗心律失常药物治疗(图27-7)。

图27-7 粗颤型心房颤动的体表心电图

2.阵发性心房颤动

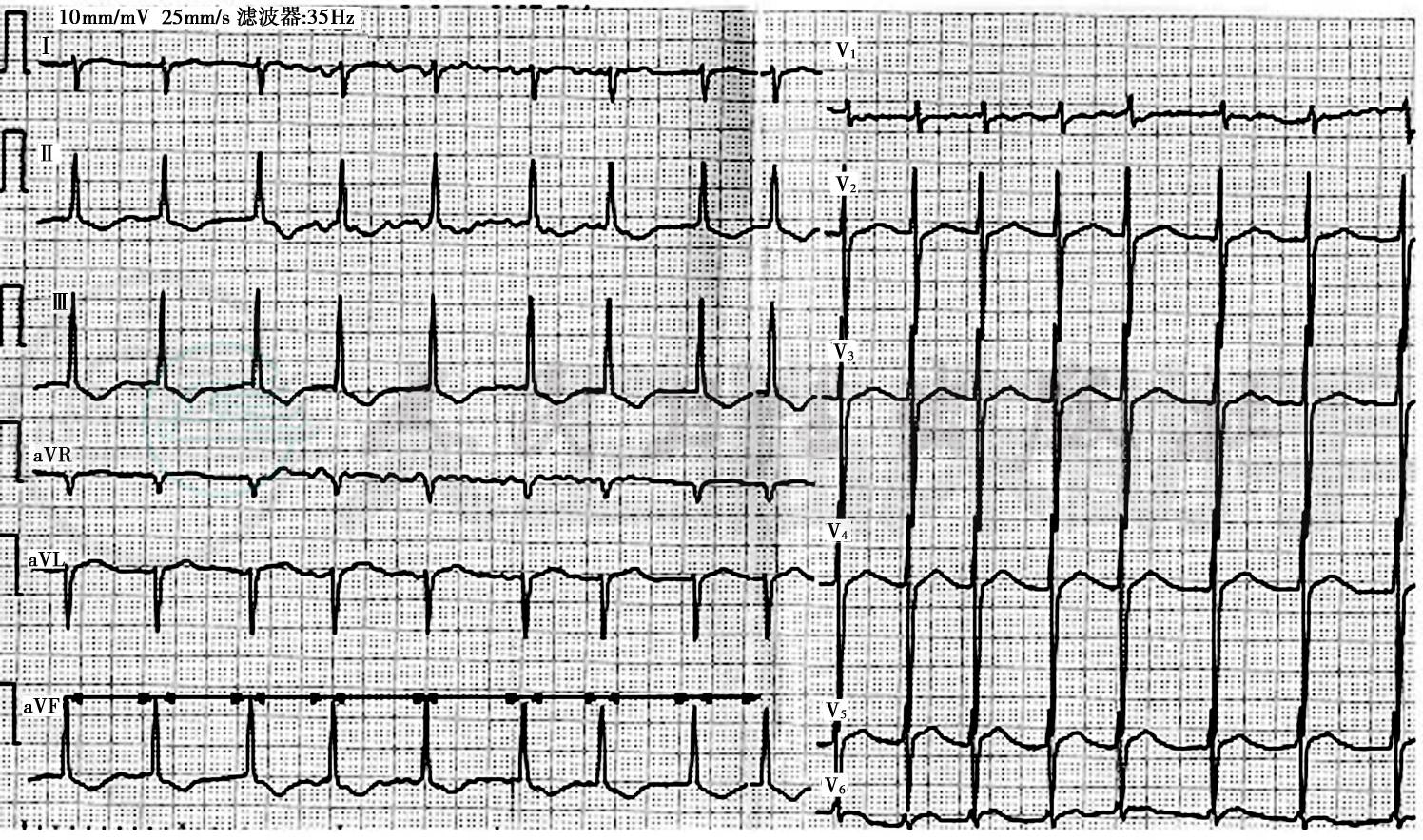

持续时间<7天,能自行终止,最常见<48小时,多有自限性,反复发作,根据病情选用药物预防发作或行射频消融手术可以治愈(图27-8)。

图27-8 阵发性心房颤动的体表心电图

3.持续性心房颤动

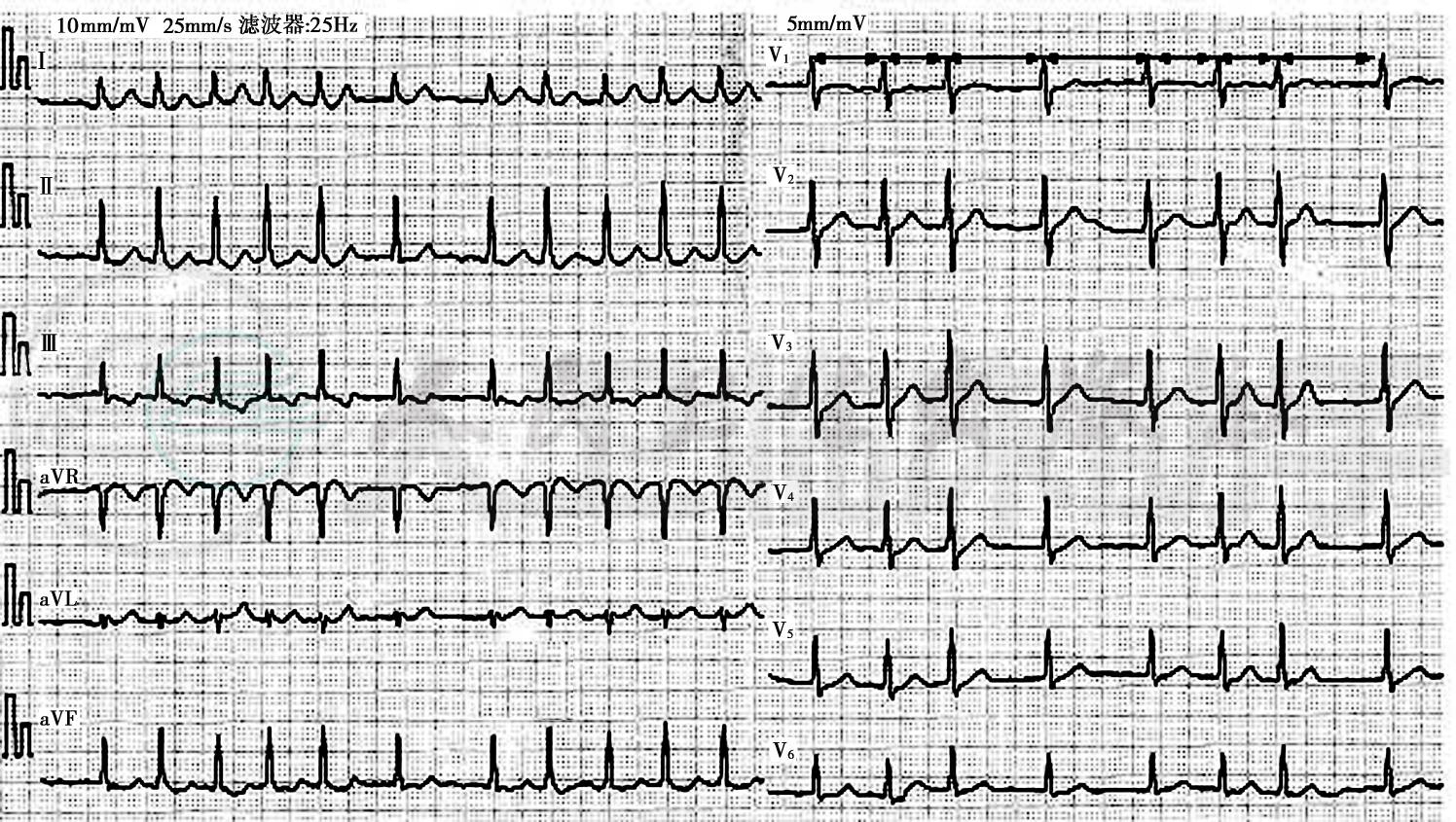

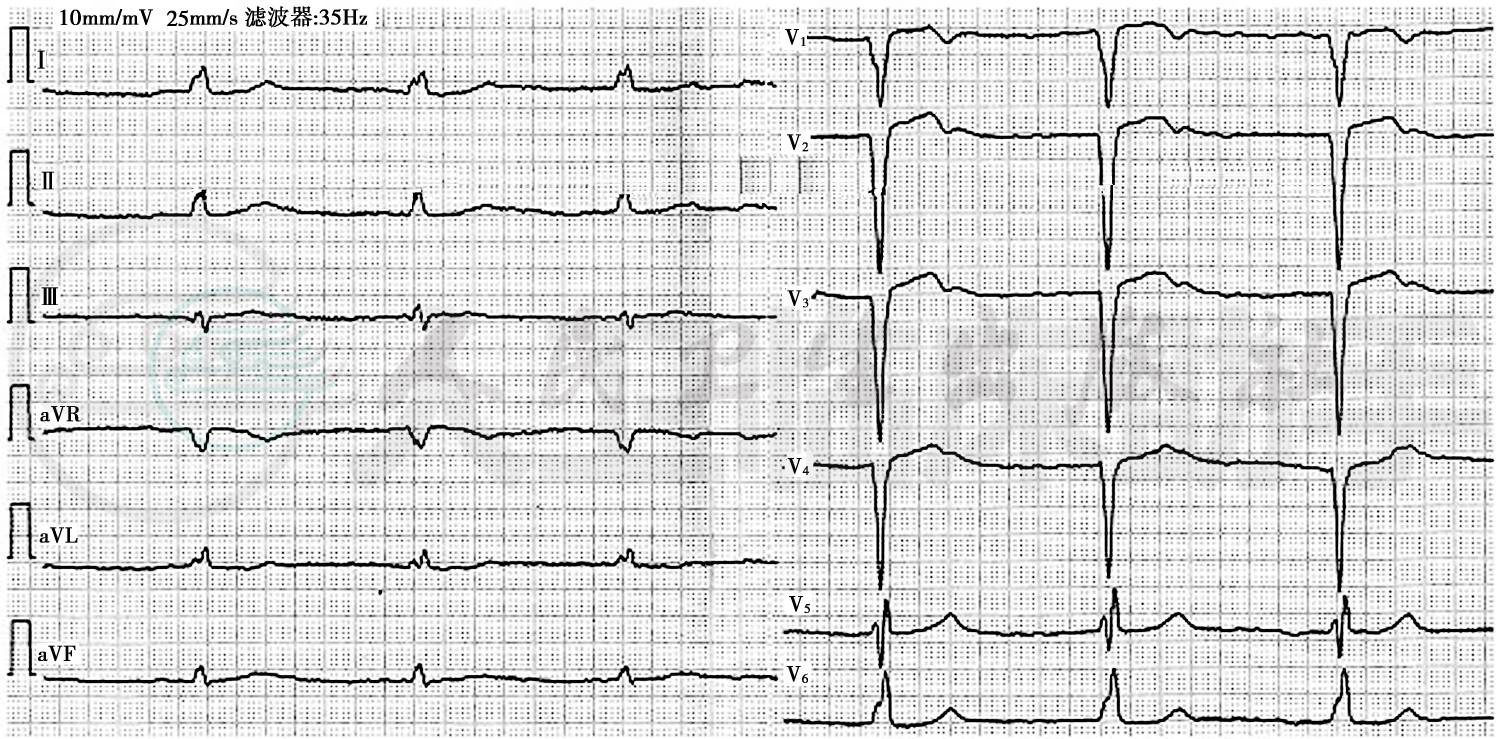

持续时间>7天或以前转复过,非自限性,治疗方法包括控制心室率,抗凝、预防复发可应用抗心律失常药物或射频消融术治疗(图27-9,27-10)。

图27-9 持续性心房颤动的体表心电图

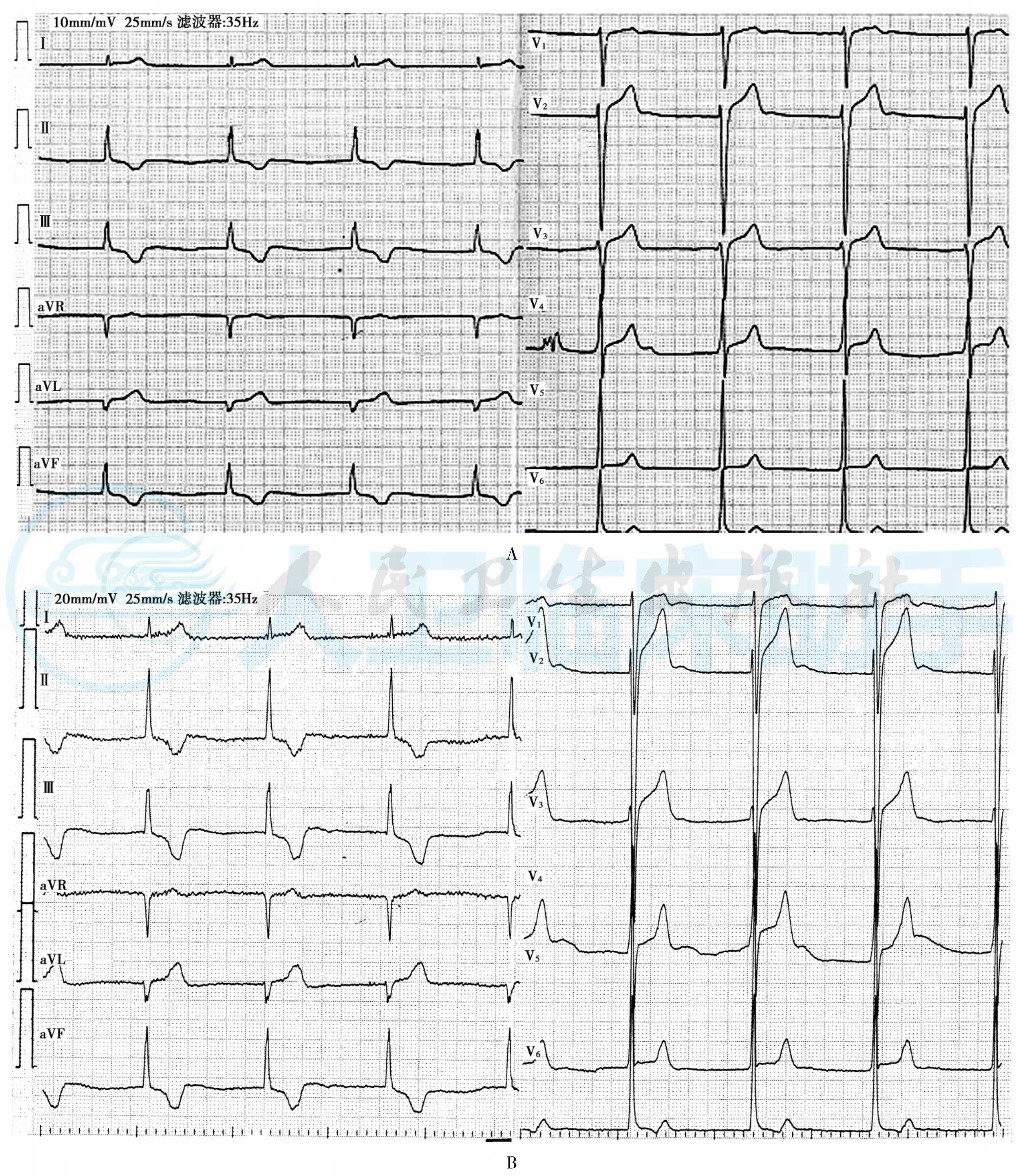

4.永久性心房颤动

心房颤动不能终止,终止后又复发,没有转复希望,治疗多选择控制心室率和抗凝(图27-11)。

图27-11 永久性心房颤动的体表心电图

(四)重要概念

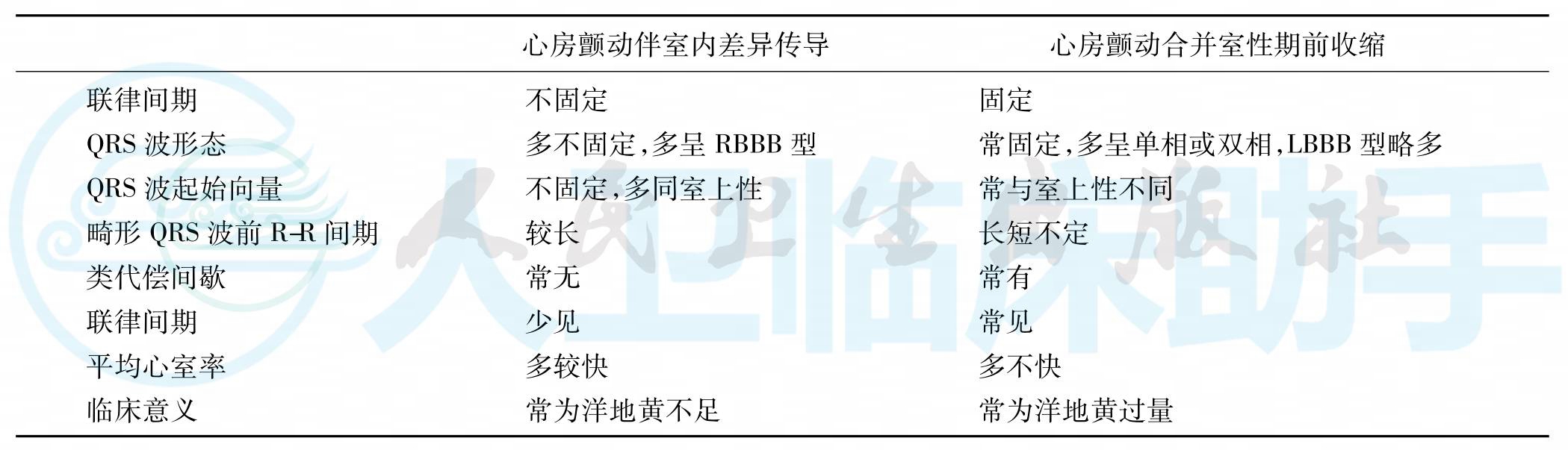

心房颤动伴室内差异性传导及蝉联现象:心房颤动的室上性激动传至束支时,一侧束支正处于不应期,发生阻滞,激动经另一侧束支下传心室,再由该侧心肌传向另一侧心肌,便产生室内差异传导;如果该激动再逆传回原阻滞支,使原阻滞支又处于新的不应期,使下一次激动仍不能下传,如此反复循环称为蝉联现象,需要与室性心动过速鉴别。

(五)心电图表现和诊断要点

1.P波消失,代之以一系列连续、快速、不规则的心房激动波,称为心房颤动波(f波)。在同一导联上f波形态不同,大小不等,间隔不均,连续不断使等电位线消失。

2.R-R间期绝对不等,而在心房颤动伴三度房室阻滞时R-R间期相等,但心室率缓慢。

3.根据f波振幅的大小可分为粗颤和细颤,f波振幅的大小与病因、心房颤动持续时间、心房大小及用药等因素有关。风湿性心脏病粗颤多,冠心病细颤多,心房颤动持续时间越长f波越细小,心房明显增大者往往为粗颤,用洋地黄后f波变细,用Ⅰ类和Ⅲ类抗心律失常药后f波变粗。

4.f波频率通常为450~600次/分。

5.在有些情况下,f波振幅过小而难以辨认,QRS波群及T波之间近似等电位线,往往只能根据病史和不规则的心室律或P波消失作为诊断心房颤动的依据(图27-10,27-12)。

图27-10 细颤型心房颤动的体表心电图

6.若在同一导联上呈现交替出现锯齿样扑动波(F波)和大小不等、形态各异的颤动波(f波),称为心房扑动-颤动(图27-13)。

图27-13 心房扑动-颤动(不纯心房扑动)的体表心电图

7.心房颤动伴高度或完全性房室阻滞时,绝大多数或者所有f波不能下传至心室,心电图表现为心房颤动伴缓慢而均齐的心室律,心室律为交界性或室性逸搏心律(图27-14,27-15)。

图27-14 心房颤动的体表心电图

图27-15 心房颤动(细颤型)伴三度房室阻滞的体表心电图

(六)主要鉴别诊断

1.心房扑动

见心房扑动一节的鉴别诊断

2.室性期前收缩或室性心动过速

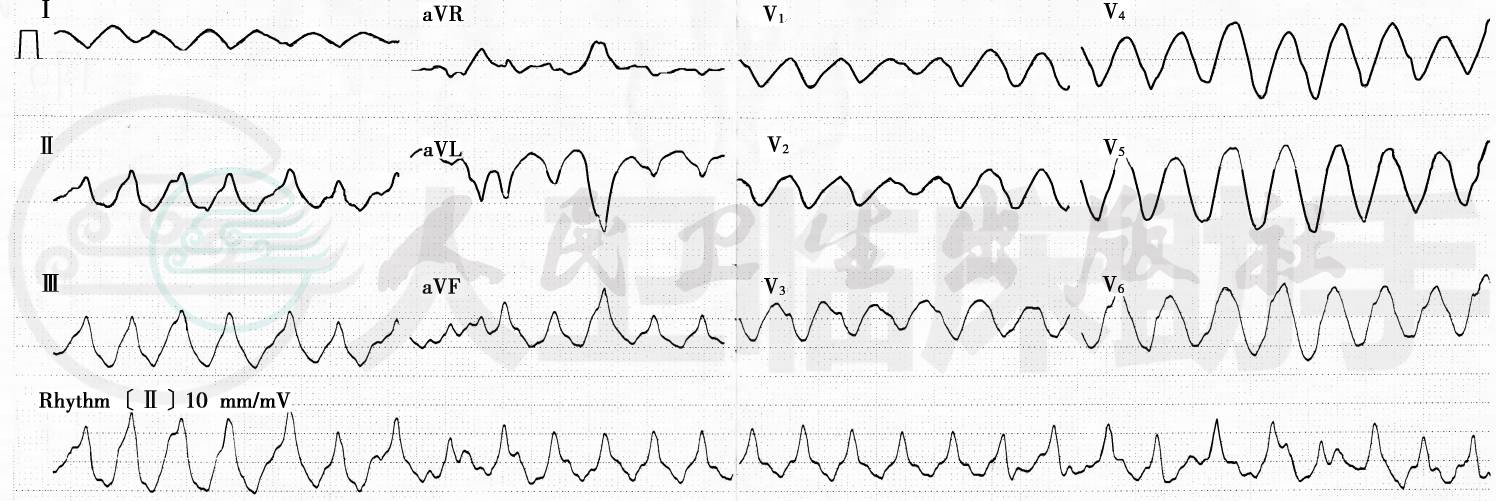

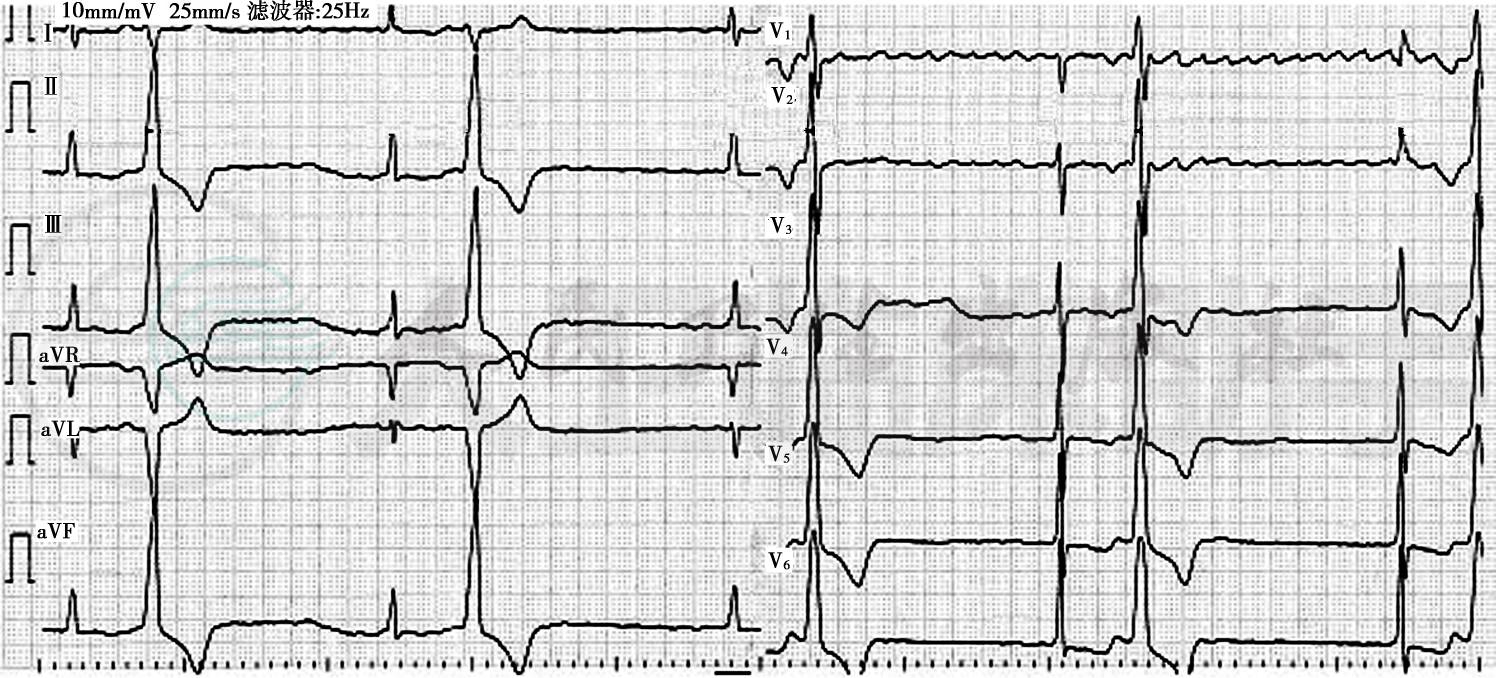

心房颤动时由于心房率极快而不规则,心房激动下传时可落在心室相对不应期,使室内传导途径发生改变,产生宽大、畸形的QRS波,需与室性期前收缩相鉴别(见表27-1),如果室内差异性传导连续发生(蝉联现象)需与室性心动过速鉴别;心房颤动伴束支阻滞、预激综合征合并心房颤动时其QRS波均宽大畸形,要与室性心动过速鉴别较为困难,此时应结合既往心电图及临床表现分析诊断(见表27-2)(图27-16,27-17)。

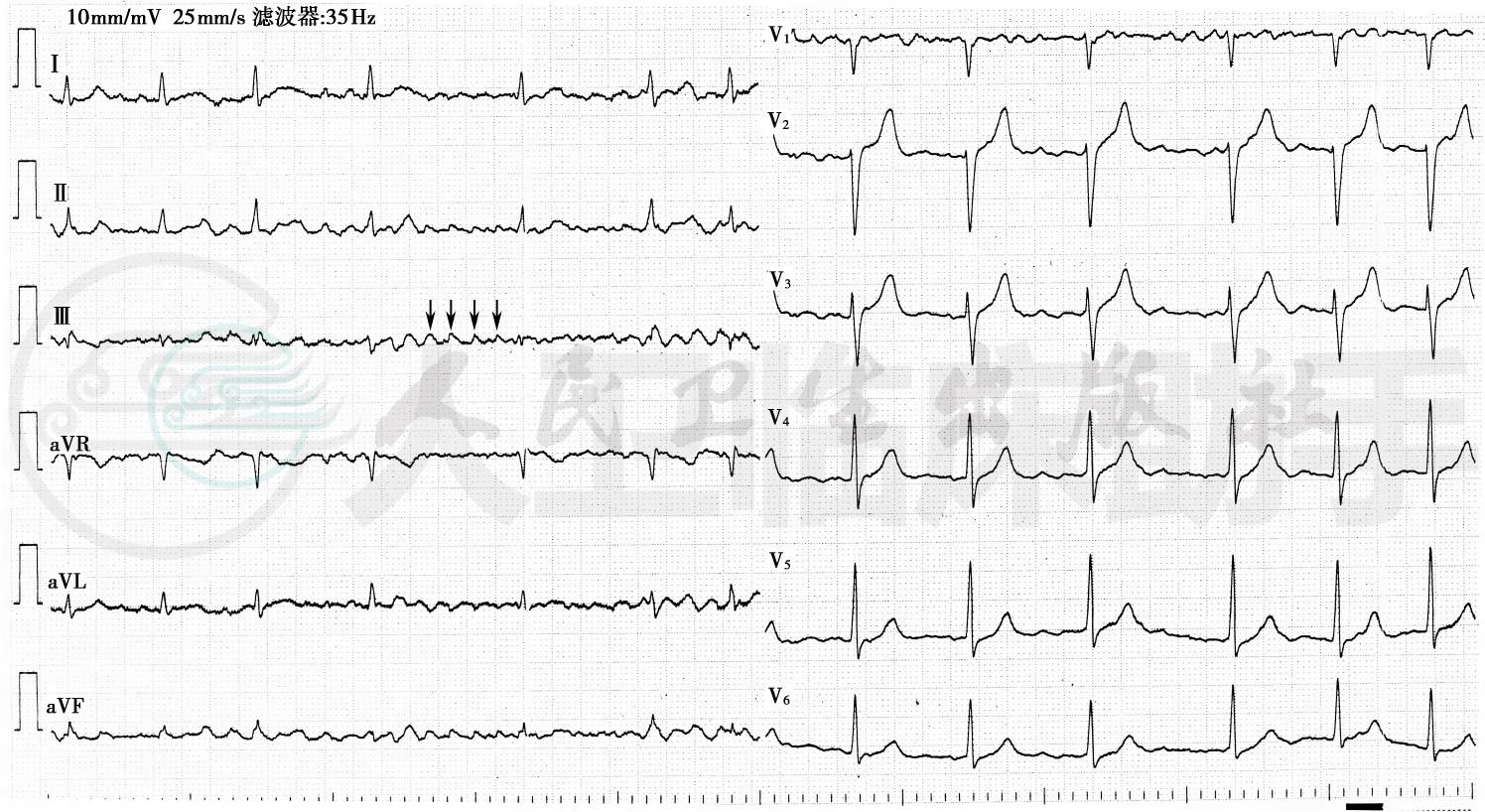

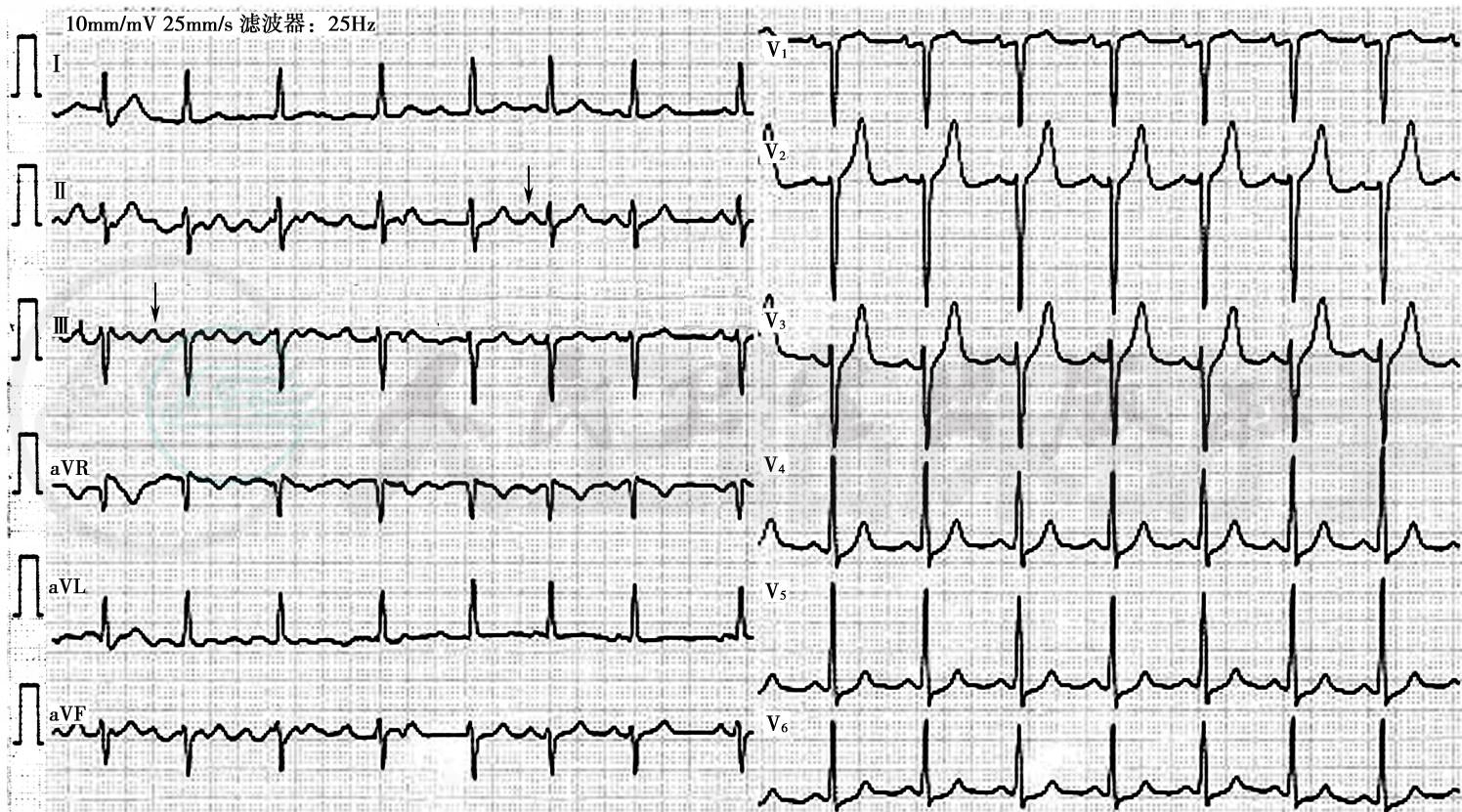

图27-16 预激综合征伴心房颤动的体表心电图

图27-17 本图为心房颤动伴室性期前收缩二联律的体表心电图

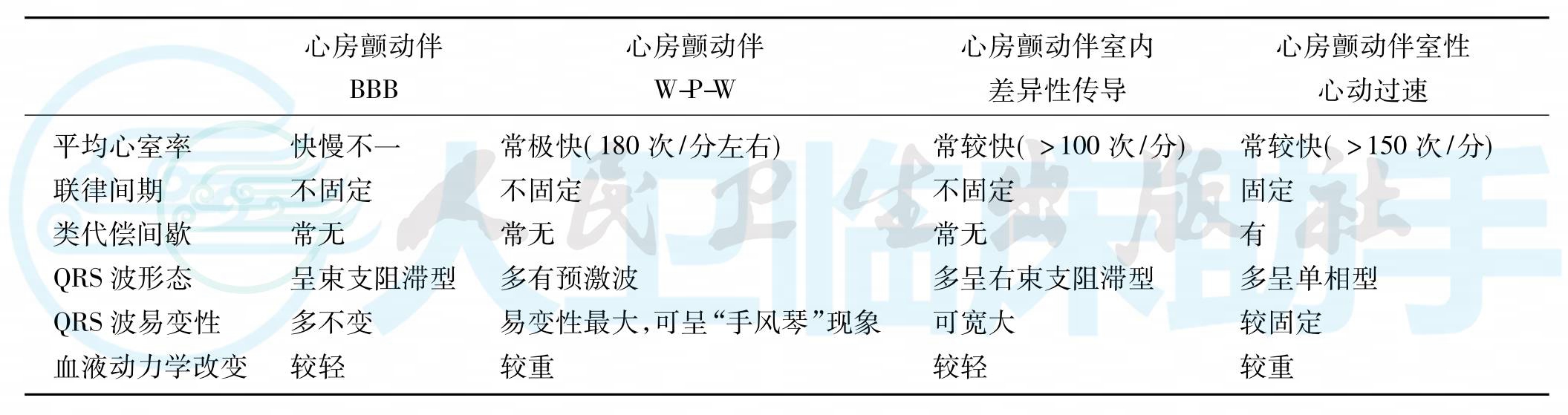

表27-1 心房颤动伴室内差异传导与心房颤动合并室性期前收缩的鉴别

表27-2 心房颤动伴宽QRS波鉴别