肺心病心电图改变及其意义

(一)肺型P波

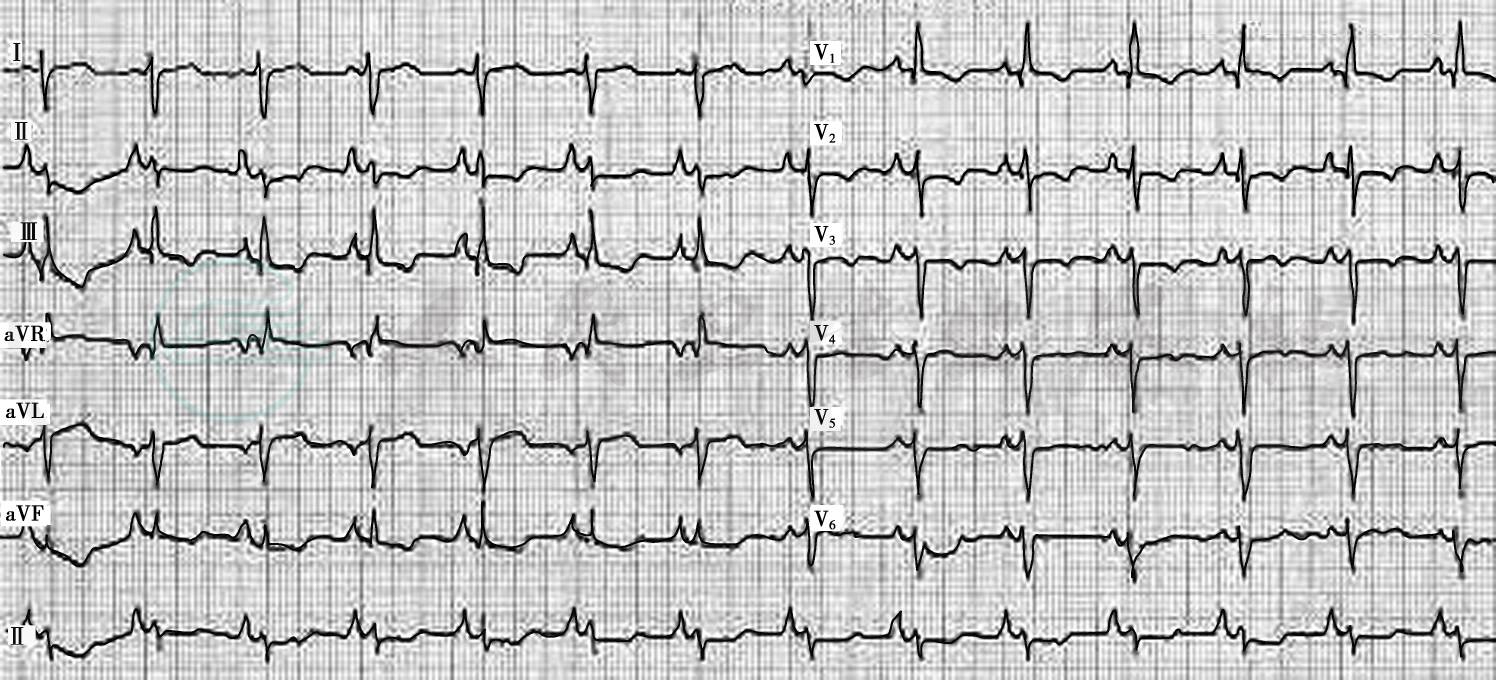

P波为心房除极波,前半部分代表右房除极,后半部分代表左房除极。当右心室压力升高,右心房肥大或右房内压升高时P波电压升高,可表现为肺型P波(图15-1)。肺型P波形态为尖锋型,电压≥0.25mV且时限正常。肺型P波在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联和右胸导联较明显,它对肺心病早期诊断虽有一定价值,但肺型P波并非肺心病所特有。部分单纯性肺气肿和其他心脏病也可出现高尖的P波。

(二)QRS波

肺心病的主要病理学基础是肺动脉高压所致的右心室肥厚,故心电图诊断主要依赖QRS波的变化。肺心病患者由于年龄、右心室的压力负荷、容量负荷、右心室肥厚的程度、部位以及心脏在胸腔内位置的不同,QRS波呈现各种不同形态的变化。由于右心室解剖位置决定了右室心电向量变化主要反映在横面上,胸导联尤其是右胸导联乃是观察QRS波变化的主要导联。通常根据V1导联QRS波形态将肺心病心电图分为三个主要类型。

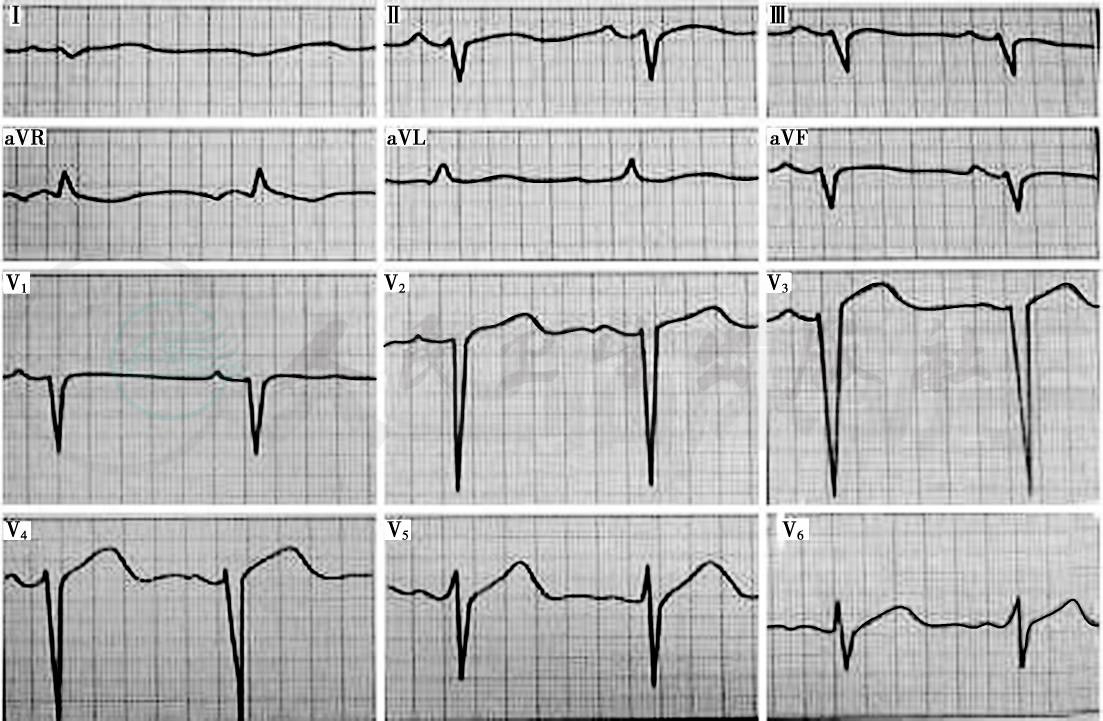

1.V1导联呈rS、QS型,反映轻度右心室肥厚,V1~V5呈rS型,胸前导联QRS波群移行区左移,表现为顺钟向转位(图15-2)。当显著顺钟向转位合并肺气肿使膈肌下降,心肺趋向垂直时,其横面QRS向量环趋向右后方,落在导联轴的负侧,V1、V2形成QS型,易与前间壁心肌梗死相混淆。

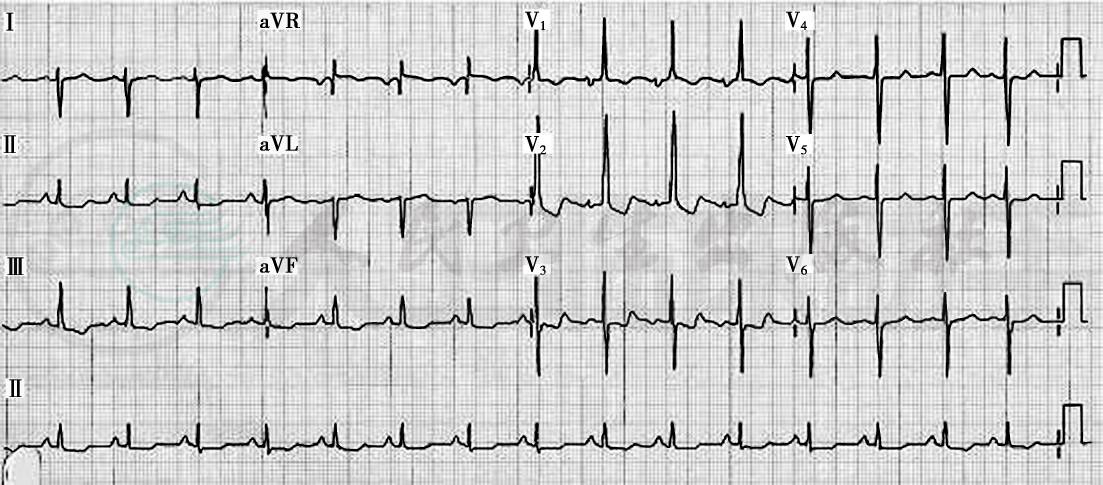

2.V1导联呈R、RS型,为明显右室肥厚图形,肥厚的右心室指向右前方的电力增大,出现高R波为主的QRS波形,同时在V5、V6导联上可出现深的S波(图15-3)。

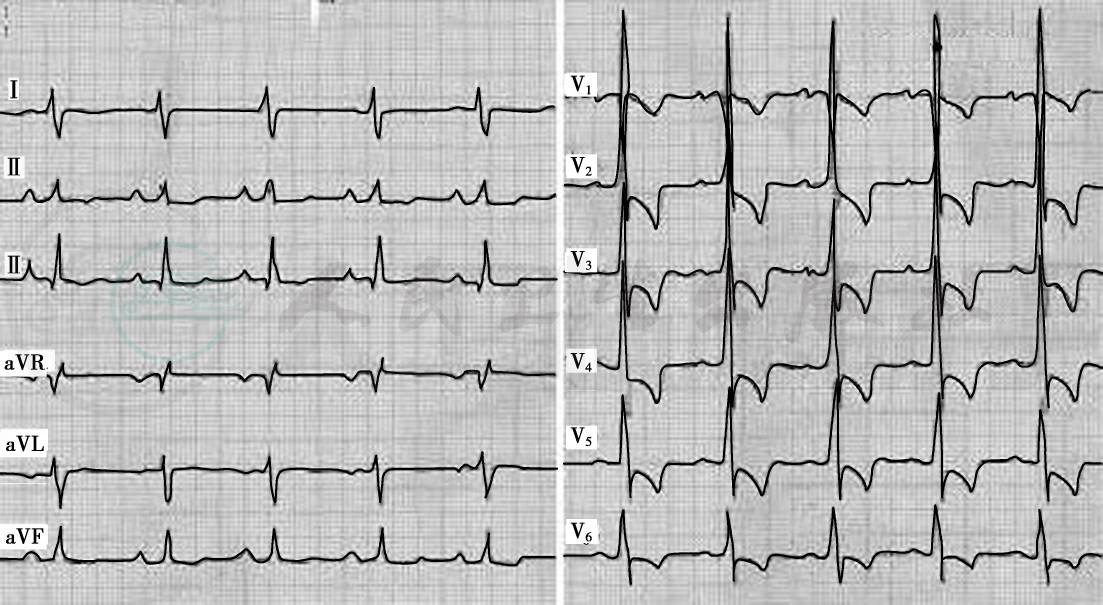

3.V1导联呈qR型,表明右心室的重度肥厚,系右室压力负荷长期明显增加所致(图15-1,图15-4)。在正常情况下,室间隔的解剖位置与额面几乎平行,心室除极的起始向量指向前方,但在右心室明显肥厚时,心脏沿长轴向左后顺钟向转位,其QRS起始向量指向左前方,因而投影于V1导联轴的负侧,形成q波。

(三)ST段和T波

肺心病ST段和T波的变化为非特征性的。ST-T变化多发生在Ⅱ、Ⅲ、aVF和右胸导联上,表现为ST段下移,T波低平或倒置,系右心室负荷增加引起右心室肥厚所致。容易误诊为左心劳损或冠心病等(图15-3,图15-4)。

(四)QRS低电压

可出现于肢导联和胸导联,但常见于前者(图15-2)。是肺心病常见的心电图变化。但并非右室肥厚的特异表现,肺气肿或全身水肿时也可出现。

(五)心电轴右偏

当右心室肥厚时,QRS向量环的主体多移向右前或右后方,投影到Ⅰ导联的负侧和Ⅲ导联的正侧,表现为QRS电轴右偏(图15-1,图15-3,图15-4)。电轴右偏与右心室肥厚密切相关。

(六)心律失常

肺心病患者多发生房性心律失常,如房性期前收缩、房性心动过速、心房颤动和心房扑动等,也可见束支阻滞。肺心病并发心律失常的原因与慢性低氧血症、呼吸道反复感染、心肺功能衰竭、心肌病变、酸中毒、电解质紊乱以及药物影响等有关,多数心律失常在病情好转时可以消失或减轻。

[附]慢性阻塞性肺疾病肺心病心电图诊断标准

1977年第二次全国肺心病专业会议经修改、补充、通过了慢性阻塞性肺疾病肺心病心电图诊断标准,具体内容如下:

主要条件:

1.额面平均电轴≥+90°;

2.V1导联R/S幅度比值≥1;

3.重度顺钟向转位(V5导联R/S幅度比值≤1);

4.RV1+SV5>1.05mV;

5.aVR导联R/S或R/Q幅度比值≥1;

6.V1导联呈Qs、Qr、qr(需除外心肌梗死);

7.肺型P波 ①P电压≥0.22mV,或②电压≥0.2mV,呈尖峰型,结合P电轴>+80°,或③当低电压时P波电压>1/2R波电压,呈尖峰型,结合电轴>+80°。

次要条件:

1.肢导联低电压;

2.右束支阻滞(不完全性或完全性)。

具有1条主要条件即可确诊,2条次要条件为可疑肺心病的心电图表现。

图15-1 特发性肺动脉高压。肺型P波,右心室肥厚,顺钟向转位,V1导联呈qR型

图15-2 肺气肿,慢性肺源性心脏病。重度顺钟向转位,V1?V3导联呈rS型

图15-3 特发性肺动脉高压,右心室肥厚,顺钟向转位,V1导联呈R波,ST-T改变

图15-4 结缔组织病相关性肺动脉高压。电轴右偏,右心室肥厚,V1导联呈qR型