英文名称 :eosino philic lymphogranulomas

中文别名 :Kimura 病;血管淋巴样增生伴嗜酸性粒细胞浸润;上皮样血管瘤;伴嗜酸性粒细胞和淋巴滤泡的结节性血管母细胞增生;皮下血管母细胞性淋巴样增生伴嗜酸性粒细胞浸润;炎性血管瘤样结节

嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿(eosino philic lymphogranulomas)又称嗜酸性粒细胞增生性淋巴肉芽肿(eosinophilic proliferative lymphogranulo mas)、Kimura病(Kimura disease)、血管淋巴样增生伴嗜酸性粒细胞浸润(angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia)、上皮样血管瘤(epithelioid haemangioma)、伴嗜酸性粒细胞和淋巴滤泡的结节性血管母细胞增生(nodular angioblastic hyperplasia with eosinophilia and lymphofoliculosis)、皮下血管母细胞性淋巴样增生伴嗜酸性粒细胞浸润(subcutaneous an gioblastic lymphoid hyperplasia with eosinophilia)和炎性血管瘤样结节(inflammatory angiomatoid nodule)。对本病属于肿瘤或慢性反应性炎性病变尚存争议。认为本病属于慢性反应性炎性病变者的依据是:部分患者有外伤史;病变围绕受损的大血管;内有明显的炎性成分。嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿发生于皮下者多与肌性动脉有关。大多数病例伴有显著的炎性细胞成分,嗜酸性粒细胞是其固有特征。本病属于少见病变,多见于东亚地区,发病的高峰年龄在20~40岁之间,男性略多见。嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿好发于头颈部。

嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿并不多见,但也绝非罕见。本病是一种好发于腮腺区的皮下淋巴结和淋巴结外的软组织肉芽肿,多见于20~40岁之间的男性。发病病因尚不明确,大多数病人个人卫生较差,故推测可能与感染有关。病变累及皮下淋巴结和淋巴结外软组织,继之可累及覆盖的皮肤。肿物硬度不一,依据结缔组织和淋巴组织的多少而定。肿物无包膜,与周围组织无明显界线。切面呈灰白色,杂以白、黄及灰色区域,无出血与坏死。镜下见肿大的淋巴结呈现增生,有弥散性嗜酸性粒细胞浸润,淋巴结以外的组织呈肉芽肿状,有大量淋巴组织和嗜酸性粒细胞浸润,并出现淋巴滤泡。嗜酸性粒细胞弥散而大量,还可见有中等量的浆细胞。此外可见不等量的结缔组织,呈胶原性变和玻璃样变。病变呈良性,预后良好。

病理上,本病呈典型肉芽肿结构表现,其特征为病变内既有血管成分又有炎性细胞成分。炎性细胞主要是嗜酸性粒细胞和淋巴细胞呈灶性或弥漫性浸润。病变内部有明显的血管增生,血管形态幼稚,内衬饱满的上皮样(组织细胞样)内皮细胞,缺乏分化好的管腔。

腮腺和面颈部淋巴结是嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿的好发部位。腮腺咬肌区嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿可合并皮肤或皮下组织同时受累。影像学上,嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿的病变形态一般有两种表现:弥漫状和类圆形肿块。腮腺、皮肤或皮下组织的嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿多呈弥漫性肿块表现,边界模糊。淋巴结病变则多呈类圆形肿块形态,边界较清晰。

超声表现:病变多呈不均匀低回声表现(图1)。

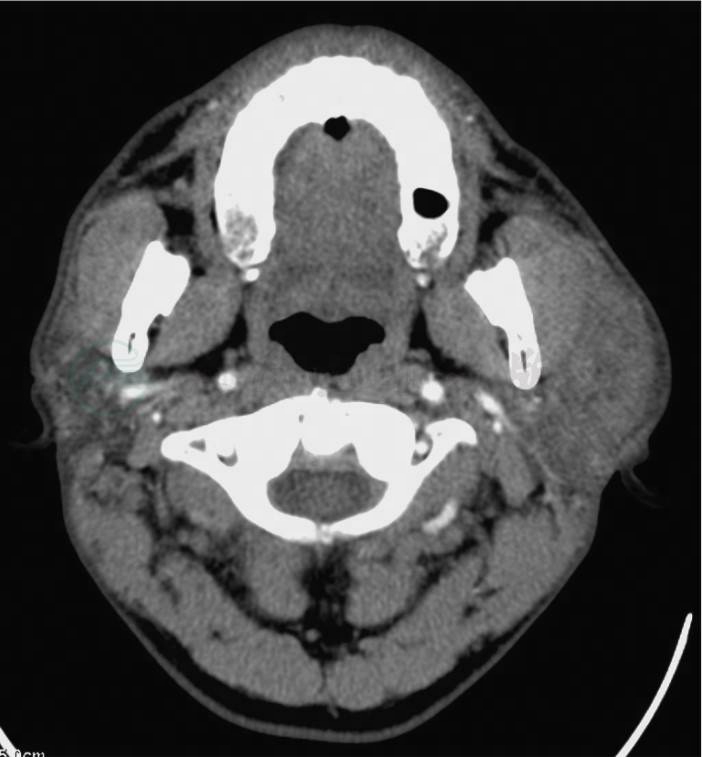

CT 表现:病变多为软组织密度表现(图2);增强CT上,病变实质部分可无明显强化或为轻度至中度强化表现,但病变边缘可呈环形强化表现。

MRI 表现:嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿的信号表现多样,或为T1 WI上的不均匀低等信号和T2 WI上的略高信号和高信号,或在T1 WI和T2 WI上均表现为高信号。后者多见于皮肤和皮下组织病损。增强MRI上,多数病变呈轻度或中度强化表现。病变内部可出现低信号影。此低信号影或与病变内的流空血管有关;或与病变内的纤维组织相对应。

图1 下颌下间隙区淋巴结嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿

超声图示左下颌下区有类圆形混合性低回声肿块,肿块后方回声增强,境界清晰

图2 嗜酸性粒细胞淋巴肉芽肿

增强CT横断面示左腮腺较对侧明显肿大,内有弥漫增生的异常软组织密度影,边界不清

一、治疗原则

该病对放射线高度敏感,明确诊断后以放射治疗为首选,复发少见,预后良好。

手术治疗一般作为术前不能明确诊断而需要手术切除病理检查时应用。

国外有主张口服皮质激素,或应用细胞毒性药物(环孢素)治疗该病的报道,尽管有效,但局部复发率高,一般不作为首选。

二、放射治疗技术

放疗范围应根据具体发生部位而确定,一般同该部位发生的常见肿瘤相似,包括病灶、病灶所位于的器官以及相邻淋巴结区域。如发生于腮腺者,其靶区范围同腮腺癌的设野原则。

放疗剂量以常规分割照射,总剂量30~40Gy/15~20次。具体视瘤体大小选择相应剂量。