英文名称 :Kawasaki disease

中文别名 :皮肤黏膜淋巴结综合征

川崎病为一种急性全身性血管炎,以婴幼儿发病为主。1967年日本的川崎博士总结了自1961年到1967年之间50例有持续性发热、皮疹、淋巴结炎等特征性表现的病例后,将本病命名为皮肤黏膜淋巴结综合征而首先报道。此后,随即发现川崎病并非是一种良性的疾病,许多患儿由于并发心血管疾病而导致死亡。事实上,川崎病已成为引起儿童获得性心血管疾病的两个主要因素之一,在许多地方其危险性甚至大于风湿热。

尽管许多学者做了大量研究,川崎病的病因目前尚不清楚。但大量流行病学和临床观察显示,川崎病是由感染所致。鉴于这种自限性疾病所表现出的发热、皮疹、结膜充血、颈淋巴结肿大以及好发于儿童、暴发流行时明显的地域分布都提示其发病与感染有关。然而,标准的和更先进的病毒及细菌的检测手段和血清学检查均无法确定微生物是致病的唯一原因。尽管最初曾报道有大量可能的感染因素,包括EB病毒,人类疱疹病毒6、7,人类细小病毒,耶尔森菌,但进一步的研究均无法证实。在日本及美国,由于在暴发流行期间曾有某些家庭有洗涤地毯的经历,所以家庭中的尘螨亦被认为是致病因素,同样这也是偶然才发生。其他多种环境因素亦曾被认为是致病因素,包括使用某些药物、接触宠物及免疫反应,但都未被确认。

相反,对患有川崎病的儿童的免疫系统所进行的观察发现,这些儿童都存在较严重的免疫紊乱。在急性期,外周血的活性T细胞、B细胞、单核/巨噬细胞的数量均上升。同时也有证据表明淋巴细胞及单核/巨噬细胞的活化伴随有细胞毒素分泌的增加。除此以外,循环抗体的存在对血管内皮亦有细胞毒素的作用。由此,以上的观察支持免疫系统的激活是川崎病发病机制之一这一学说。

川崎病几乎只见于婴幼儿,最多见于1到2岁之间的儿童;50%的病例发病年龄小于2岁,80%小于4岁,大于8岁的儿童极少发病。尽管本病很少发生于小于3月龄的婴儿,但也有出生20天即被确诊为川崎病的报道。川崎病的发病率男女比例为1.5∶1。在北美洲和欧洲的流行病学研究表明,除了年发病率有所不同外,其余均相似。

虽然川崎病在全世界均有发病,但最多见于日本及具有日本血统的儿童。从1967年到20世纪80年代中期,日本的川崎病发病率有所增加。20世纪80年代中,日本的年发病率稳定于5000~6000例/年。在1981年至1985年的5年期间,在小于5岁的儿童中年发病率在77/10万~195/10万。而在1993到1994年的全国性调查中,发病率为95/10万。在中国,一项从1995年~1999年在北京进行的流行病学研究指出该病5岁以下的发病率为18/10万~31/10万。在美国,非亚裔小于5岁的儿童年发病率接近10/10万,亚裔儿童则约为44/10万。

川崎病全年均可发病,但在日本,有报道称在冬末和春季发病率有所增加,1983年和1986年曾有两次大规模的流行,分别有15000和12500人罹患此病,在1979年还有一次小规模的流行。在美国、芬兰和韩国也有川崎病暴发流行的报道。在日本还曾观察过此病的地域分布,但在北美没有此类报道。没有证据表明在疾病暴发时个人之间的接触或是暴露于某一流行区域会被感染。患川崎病的儿童通常并不居住于同一区域,周围的环境也不尽相同。同胞中共同患病并不多见,约1%~2%,通常在几周内分别发病。有趣的是,在日本参与研究的4对双胞胎中,有3对同时发病。这说明他们具有同一易感基因。在日本川崎病的再发病率为3.9%,在北美约为1%。

病初以小血管炎为主,以后累及主动脉等中、大动脉,特别好发于冠状动脉及其分支,未经及时治疗的病例其病理改变大致可分为4期

Ⅰ期:1~9天,主要是小血管炎、微血管周围炎以及中等大小动脉周围炎,如冠状动脉周围炎;在心肌间质、心包及心内膜有中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、淋巴细胞浸润。

Ⅱ期:12~25天,小血管炎减轻,冠状动脉主要分支等中等大小动脉全层血管炎(内膜、外膜、中膜均有炎性细胞浸润)突出,伴有坏死、水肿,血管弹力纤维和肌层断裂,出现冠状动脉扩张,易发生冠状动脉瘤及血栓。

Ⅲ期:28~45天,小血管、微血管炎消退,中动脉发生肉芽肿及血栓,纤维组织增生,血管内膜增厚,冠状动脉一些分支可全部或部分阻塞,有冠状动脉瘤破裂危险。

Ⅳ期:数月至更长时间,急性血管炎消失,已经发生的血管内膜增厚,瘢痕、动脉瘤或血栓有一个漫长的吸收、修复过程。狭窄、阻塞的血管可能修复、再通,心肌可能遗留永久的瘢痕。

早期严重心肌炎、中后期动脉瘤破裂与血管栓塞是本病死亡的主要危险。

川崎病的诊断在实验室有许多典型的异常,但没有特殊性。急性期的标志物如红细胞沉降率(ESR),C反应蛋白,α1‐抗胰蛋白酶在发热后升高并可持续6~10周。在急性期白细胞总数正常或升高,多形核白细胞也升高。川崎病的患儿几乎没有白细胞减少症。正细胞性贫血较常见。在病程的10~20天是发生血小板增多症的高峰。肝酶在急性期有所升高,而胆红素的升高较少见。约有1/3的病人在起病第一周出现无菌性脓尿,且可间歇出现。由于川崎病患者有多克隆B细胞的活化,所以抗核抗体和类风湿因子可阴性。心肌酶谱的升高提示有心肌梗死的存在。

胸部X线片检查一般无临床意义。在有巨大动脉瘤的患儿,胸部X线片检查只能在晚期提示动脉瘤的钙化影。心电图也没有特征性的改变,仅见PR间期和QT间期的延长,QRS波低电压,没有ST‐T段的改变。ST段的升高,T波的倒置和病理性Q波的出现提示有急性心肌梗死。

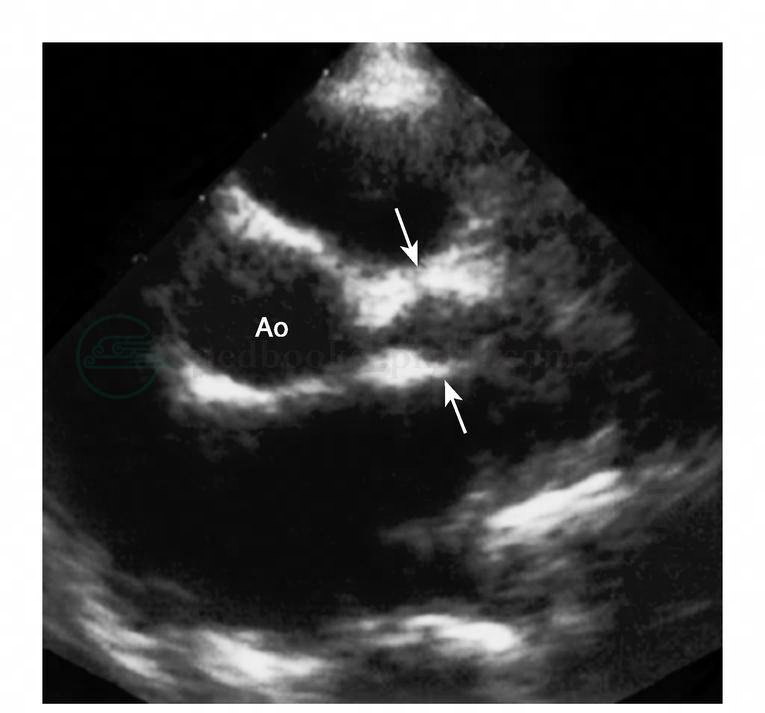

二维超声心动图已广泛应用于评估心室功能,血液反流程度,心包渗出及冠状动脉解剖(图1)。它能较好地通过心脏超声波基线的描记在急性期指出冠状动脉可能扩张的程度。在亚急性期需重复心脏超声波检查,因为此期是冠状动脉瘤的好发时期,最易引起突然死亡。在康复期,再次复查心脏超声波可评估早期发现的畸形的进展情况。至今尚未有可以认可的冠状动脉内径的范围。日本川崎病研究委员会的经验如下:在小于5岁的儿童,其冠状动脉内径>3mm即可认为扩张。补充的标准是:若一段血管的内径较邻近的血管大1.5倍即可判断其为扩张即可诊断。除了直径外,冠状动脉的结构也很重要。受损的冠状动脉的血管腔不规则,壁厚,甚至可因血栓堵塞管腔。

图1

超声心动图显示:左冠状动脉巨大动脉瘤(箭头所示)

对于有心肌缺血及多个冠状动脉血管瘤的患者进行动脉造影是必要的,但必须在急性期和亚急性期完全恢复后才可进行。对于心脏超声不能明确的冠状动脉狭窄及冠状动脉末梢的损伤,选择性动脉造影均可清晰的显现。最近,在少数患川崎病的青少年及青年进行的磁共振冠脉造影被证实可确诊冠脉瘤。但是,这种检查技术也有局限性。

(一)急性期治疗

急性期的管理目的在于帮助炎症的减轻和防止冠状动脉血栓的形成。口服阿司匹林及大剂量的静脉应用免疫球蛋白是治疗的基础。如有因血栓所致的心肌梗死,溶栓治疗是必要的。

1.阿司匹林

阿司匹林有消炎及抑制血栓形成的作用。但是,至今尚未有令人信服的资料提示单独使用阿司匹林可减少冠状动脉畸形的作用。在急性期,阿司匹林的用量是口服80~100mg/(kg·d),每日4次。在日本,用量稍低,30~50mg/(kg·d)。川崎病急性期的患儿对阿司匹林吸收下降,清除增加,所以即使使用大剂量的阿司匹林也不能达到治疗剂量的浓度。但如存在呕吐、呼吸深快、嗜睡和肝损时,就需要监测血药浓度。当热度消退或起病14天后,阿司匹林剂量为3~5mg/(kg·d),一天1次能减少血栓的形成。如果在起病后6~8周没有发现冠状动脉瘤,血小板计数及血沉正常,阿司匹林可停药。另一方面,如有持续存在的冠状动脉瘤,阿司匹林治疗必须坚持。

2.大剂量的免疫球蛋白

随机试验证明静脉使用大剂量的免疫球蛋白(>1g),同时使用阿司匹林治疗对减少冠状动脉畸形是有效及安全的。应在起病后6~10天使用。在对7例随机试验的回顾性研究中发现使用静脉免疫球蛋白和冠状动脉的损伤呈相反关联。在起病后使用了免疫球蛋白(<1g/kg)及阿司匹林的患者60天时发现冠状动脉损伤的概率是86%,使用2g/kg免疫球蛋白的发病率仅26%。总而言之,川崎病患儿在起病6~10天即使用2g/kg的免疫球蛋白及80~100mg/(kg·d)阿司匹林可将冠状动脉畸形的发生率从20%~25%降低到2%~4%。免疫球蛋白每12小时给药1次。单剂给药与多次小剂量给药相比,单剂给药能缩短发热时间及住院时间。而且对那些有较大可能发生冠状动脉畸形的患儿在急性期单剂治疗可明显减少冠状动脉畸形的发生。

联合应用阿司匹林和静脉免疫球蛋白的效果相当迅速。2/3的患儿在使用免疫球蛋白后的24小时内即热退,90%的在48小时内热退,若48小时后体温仍较高,可考虑加用一次静脉免疫球蛋白1g/kg。对于静脉大剂量使用免疫球蛋白从而改进川崎病急性期血管炎的机制尚不明确。目前的数据表明免疫球蛋白可降低细菌细胞毒素对内皮的活化。除此以外,中和抗体可抑制细菌细胞毒素的分泌和累积所引起的免疫反应。

目前尚无对起病10天后的患儿进行治疗的资料。如果患者持续发热或有其他感染症状,静脉免疫球蛋白的治疗仍可能使用,因为其可改善临床症状。另一方面,如果患者已没有感染性发热,哪怕有冠状动脉的畸形,静脉使用免疫球蛋白也是无效的。

约有10%的川崎病患者尽管使用了免疫球蛋白但仍有持续发热。一项研究表明CRP的增高,LDH的增高及血红蛋白的降低是导致免疫球蛋白治疗无效的原因。有限的一些资料表明这些患者对于再次的免疫球蛋白的治疗是有效的。也有部分患者在第二个疗程的治疗后仍有持续发热,对于这些患者,没有推荐的有效的治疗方案。有一报道认为肾上腺皮质激素冲击疗法可能有效。虽然如此,在日本的早期资料显示对免疫球蛋白治疗无效的患者,肾上腺皮质激素治疗可增加冠状动脉瘤及心肌梗死的发病率。

(二)急性期后的治疗在起病后6~8周应复查血小板、血沉及心脏超声波。如实验室检查均正常,且没有冠状动脉损伤,阿司匹林可停药。在有持续性冠状动脉狭窄或冠脉瘤形成的患者,阿司匹林应继续使用。在应用免疫球蛋白治疗后至少6个月不能接受疫苗的接种,因为特殊的抗体可干扰疫苗的免疫应答。

(三)长期治疗

川崎病的长期治疗取决于患者冠状动脉的受累程度,根据其有否心肌缺血来划分。这种划分有利于对患者进行有效的个人化的管理,如长期药物治疗,体格检查来进行诊断。