牙列缺失是指上颌或下颌或上下颌的全部牙齿的缺失,形成无牙颌,是一种常见病、多发病,一般多发生在老年人,需用全口义齿或种植全口义齿修复,恢复生理功能。

为牙列缺失患者制作的义齿称全口义齿(又称总义齿)。全口义齿由基托和人工牙两部分组成。全口义齿靠义齿基托与黏膜紧密贴合及边缘封闭产生的吸附力和大气压力产生固位,吸附在上下颌牙槽嵴上,以恢复患者的面部形态和功能。全口义齿是黏膜支持式义齿。如果仅上颌或下颌为牙列缺失,所做的义齿为上颌总义齿或下颌总义齿,又称单颌总义齿。

由种植体支持的全口义齿称种植全口义齿,本文仅涉及由黏膜及黏膜下组织支持的普通全口义齿。

牙列缺失对患者的面容、咀嚼功能产生重大影响,是一种潜在的病理状态。随着时间的推移,可继而引起牙槽嵴、口腔黏膜、颞下颌关节、咀嚼肌及神经系统的有害改变。牙列缺失同时影响患者社交,对患者心理因素造成巨大影响。

牙列缺失的主要病因是龋病和牙周病导致的牙齿脱落或拔除。此外,还有老年人生理退行性改变,导致牙龈萎缩、牙根暴露,牙槽骨吸收形成的牙齿松动脱落。有时还可由全身疾患、外伤、不良修复体引起。

牙列缺失是临床的一种常见病、多发病,多见于老年人。根据第三次全国口腔健康流行病学调查报告(2005年),在65~74岁年龄组中,牙列缺失者占6.8%。

一、颌面部关系

1.颌面部的协调关系

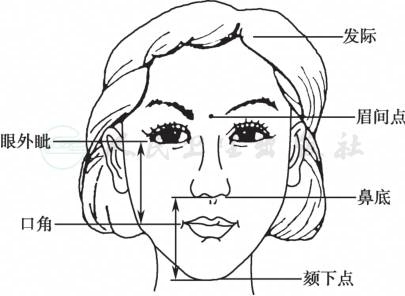

正常人颌面各部分的关系是互相协调的。了解这些关系特点,对牙列缺失修复是有帮助的(图1)。

图1 面部的协调关系

(1)面部左右的对称性

如以颏点、鼻尖及眉间点的连线作为中心线,则可看出面部左右是相互对称的。

(2)唇齿关系

当下颌在姿势位时,上颌切牙切缘微在唇下(1~2mm),有的老年人上颌切牙切端与上唇平齐,下颌前牙切缘多与下唇平齐。唇部丰满适度,上下唇闭合自然,口角对着上颌尖牙的远中部分或第一前磨牙的近中部分。

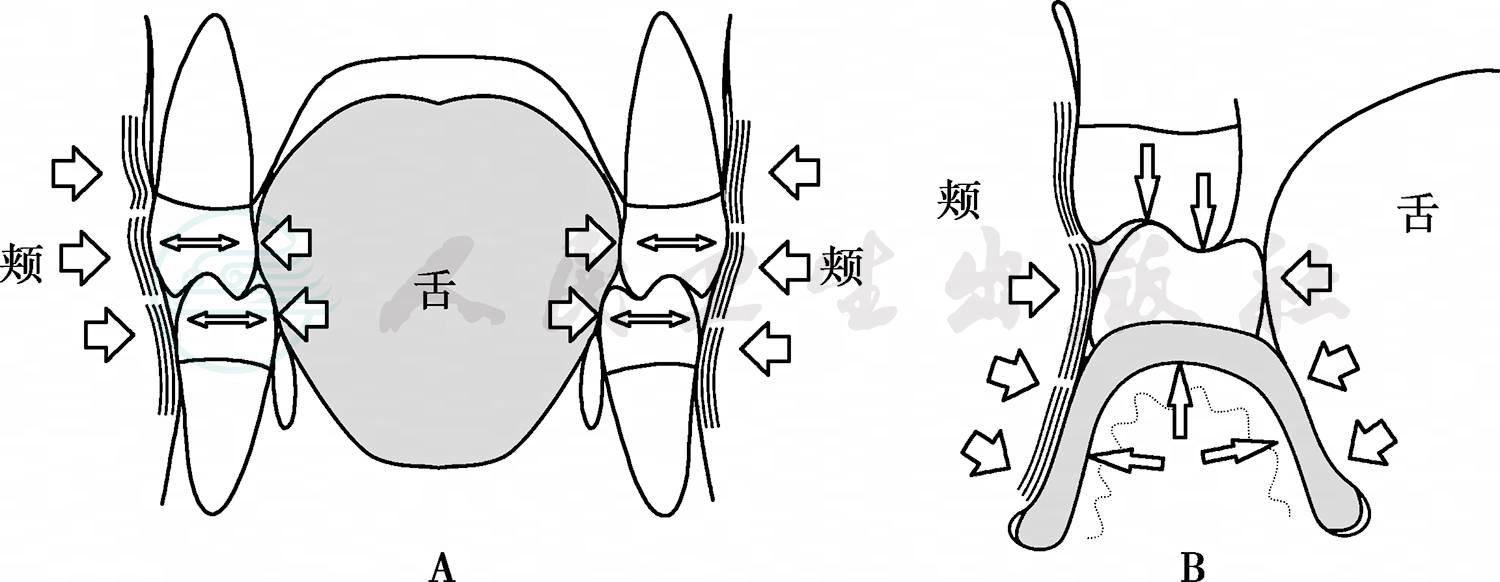

(3)中性区(neutral zone)

牙弓外侧邻近唇颊,内侧邻舌,这个间隙叫做中性区。当唇-舌系统处于平衡状态的时候,肌肉的力量是相对平衡的(图2)。牙齿唇(颊)侧和舌侧受到相等的力,这样可以使牙齿处于一个相对稳定的位置。义齿人工牙排列在中性区,不会受到舌肌和颊肌的侧向推力,有利义齿的固位和稳定。

图2 中性区

A.舌向外的压力与上、中、下三束颊肌向内的压力决定了压力中性区的位置。当牙齿萌出时,通过这些相对的肌力在水平方向被引导到这一位置 B.下颌义齿可以通过舌肌和颊肌的作用获得稳定

(4)牙形、牙弓形与面形的关系

三者的形状,可以分为三种基本类型,即方圆形、尖圆形与卵圆形。实际上典型者很少,而绝大多数为三者的混合型。

2.无牙颌面部的改变

牙列缺失后,唇颊软组织失去牙弓的支持,上下颌骨间丧失咬合关系,这些改变影响了患者的面部形状。通常无牙颌患者不仅为恢复咀嚼、吞咽和发音的正常功能,而且也为改善面容寻求修复治疗。

牙列缺失后面部改变常有以下几点:①鼻唇沟加深;②双唇变薄,皱纹增多或加深;③鼻唇角加大;④水平唇面角减小;⑤下颌前突;⑥下颌角角度增大。

二、颌位

(一)正中关系与牙尖交错位

1.正中关系

正中关系(centric relation)是指下颌不偏左,不偏右,适居正中,下颌髁突对着关节盘最薄且无血管部分,盘-突复合体在关节窝的最上前位(最上中位),在适当的面部距离(垂直距离)时,下颌骨对上颌骨的位置关系。在此关系下的髁突位置称为正中关系位(centric relation position,CRP),它是一个稳定而可重复的位置。

正中关系位是髁突位置:①这一位置与是否有牙和是否有牙接触无关;②是髁突的一个功能性的后边缘位,如果迫使下颌再向后退,则会由于附着在下颌骨的肌肉受拉,髁突后方的软组织受压而感到不适;③下颌依此为轴可作约20mm左右开闭运动,此称为正中关系范围;④在正中关系范围内上、下牙齿发生接触(一般在磨牙区)称为正中关系𬌗(centric relation occlusion,CRO),与下颌后退接触位(retruded contact position)基本为同一位置。

2.牙尖交错位

牙尖交错𬌗时下颌相对上颌的位置,称为牙尖交错位。牙尖交错𬌗(intercuspal occlusion,ICO)是指上下颌牙牙尖相互交错咬合,达到最广泛、最紧密的接触关系。当口颌面部形态两侧对称、上下牙列排列正常,牙尖交错𬌗时下颌的位置对于颅骨处于正中,这时牙尖交错𬌗又称为正中𬌗(centric occlusion)。由于牙尖交错𬌗关系属牙对牙的关系,因此,它会因牙齿本身的改变,如𬌗面的磨耗、牙位的改变及牙齿的缺失等,产生适应性的改变,因此牙尖交错位是不稳定的。当牙列缺失,则丧失牙尖交错𬌗和牙尖交错位。

3.正中关系位与牙尖交错位的关系

这两个位置间的关系,可分为协调性的与非协调性的。

(1)协调性的指此两者为同一位置,或者由正中关系位的𬌗接触能自如地直向前滑动到牙尖交错位。其滑动距离约0.5mm~1mm,这一距离称为长正中(long centric)或正中自如(freedom of centric)。属于生理性,约90%的个体属此类。

(2)非协调性的即不能自如地由正中关系位的𬌗接触直向前滑动到牙尖交错位,在滑动中发生偏斜超过0.5mm。属于功能障碍性,常成为颞下颌关节紊乱病的病因,可予以调𬌗解除。

(3)在天然牙列,随年龄和牙齿的磨耗距离逐渐增加,两个位置间的距离与协调关系有由不协调变为协调的可能。

(二)下颌姿势位与垂直距离

1.下颌姿势位(mandibular postural position,MPP)

又称息止颌位。当个体端坐,头直立,不咀嚼、不吞咽、不说话的时候,下颌处于休息状态,上、下颌牙弓自然分开,从后向前保持着一个楔形间隙,称之为息止𬌗间隙(free-way space),一般为 1~4mm。此时下颌所处的位置,称为下颌姿势位。

2.面部距离

面部距离是指下颌在姿势位时,面下部的垂直距离(由鼻底到颏点),也称休息垂直距离。一般说来,它与面中部(眉间点到鼻底),面上部(眉间点到发际)的距离是相协调的,由于发际与眉间点的位置稳定性较差,在临床上确定垂直距离多以由眼外眦到口角距离作参考确定。

3.𬌗垂直距离与息止𬌗间隙

当下颌位于牙尖交错位时,面下部的垂直距离(由鼻底到颏点)称为𬌗垂直距离。休息垂直距离与𬌗垂直距离之差即是息止𬌗间隙。该间隙个体间互有差异,它在无牙颌修复中很重要,过大过小都会对患者造成不良影响。

(1)间隙过小、垂直距离增大,引起的问题有:①咬合时提颌肌不能充分发挥收缩功能,而是持续的施力,结果引起骨质的吸收,直至恢复到适当的垂直距离为止;②由于义齿的早接触而产生不悦耳的声音;③因需过分将口张大,进食受到一定的影响;④义齿𬌗面距牙槽嵴较远,使义齿易因杠杆作用影响自身的稳定;⑤上下唇闭合困难,影响面容。

(2)间隙过大、垂直距离减小,引起的问题有:①可引起颞下颌关节的不适与损伤。②因口腔变小,舌活动受阻。③面下部缩短,上下唇接合处下垂,面容受影响;可出现义齿性口角炎。④咀嚼乏力,吞咽困难。

4.下颌姿势位的应用

下颌姿势位多被认为是个体端坐、头直立位时,由升降下颌诸肌的张力平衡所产生。下颌姿势位不以上、下颌牙的咬合为存在条件,当牙列缺失行全口义齿修复时,临床上利用下颌姿势位确定休息垂直距离后减去2mm(息止𬌗间隙)作为恢复义齿牙尖交错位的垂直距离的大小。

下颌姿势位在一个小范围内是可变的,因而对息止𬌗间隙和休息垂直距离的大小有一定的影响。临床确定下颌姿势位时,要让患者端坐、保持头直立位,下颌休息放松,才能测得准确的休息垂直距离。

三、𬌗的类型

根据上、下颌牙齿接触的情况,可分为双侧平衡𬌗(bilateral balanced occlusion)与单侧平衡𬌗。

(一)双侧平衡𬌗

根据𬌗位的不同,可分为正中平衡𬌗、前伸平衡𬌗与侧方平衡𬌗。

1.正中平衡𬌗

是指下颌在正中𬌗位时,上下颌后牙间存在着最广泛的均匀的点、线、面接触,前牙间轻轻接触或不接触。

2.前伸平衡𬌗

是指下颌由正中𬌗位依切道向前下运动至前牙切缘相对时,后牙保持接触关系。依后牙间接触数目的多少,分为三点接触、多点接触与完善的接触𬌗平衡。

3.侧方平衡𬌗

是指下颌作侧方咀嚼运动时,在工作侧下颌后牙的颊尖沿上颌后牙颊尖舌斜面滑向正中𬌗过程中,以非工作侧牙齿接触数目的多少,分为三点接触、多点接触及完善的接触平衡𬌗。

在对无牙颌全口义齿修复时,要求义齿能达到双侧平衡𬌗关系。因为这可减少义齿在咀嚼运动中的翘动,有利于义齿的固位和稳定以及咀嚼力的分散,从而减轻支持组织的𬌗力负担,亦有利于口腔组织的保健。

(二)单侧平衡𬌗

单侧平衡𬌗是指牙列在前伸咬合运动时,前牙组接触,后牙不接触;在侧方咀嚼时,工作侧牙齿后牙接触,而非工作侧后牙不接触,绝大多数真牙列属此类型。

(三)减轻义齿𬌗力的处理方法

对有些口腔条件不好、健康状况较差的患者,为了能减轻义齿𬌗力负担及便于患者的适应,可考虑采用以下方式处理:

1.如义齿所用的是有尖牙,可通过调磨上颌后牙颊尖舌斜面及下颌后牙𬌗面上的远、近中边缘嵴,使在侧方运动中颊尖脱离接触,以便于舌尖在正中𬌗发挥较为流畅的咀嚼作用。

2.可选用无尖牙,由于该型牙齿的𬌗面没有牙尖,只有低度的沟嵴,咀嚼运动较为自如,对义齿的固位与稳定影响不大。

3.减少𬌗面接触面积,此可通过对牙齿的减径、调磨𬌗面减少与对𬌗牙的接触,或者选用较小的牙齿,有的还建议不排上颌第二磨牙。

以上各种方式都是为了减轻义齿支持组织的力负担,有利于支持组织的保健,当然对义齿的效能都会有影响。但为了维护患者口腔组织,特别是义齿支持组织的健康,这也算是一种两全的修复设计。

四、口腔黏膜

1.口腔黏膜的组织结构

口腔黏膜为上皮层和固有层所构成。上皮与皮肤相似,是很好的支持组织,能保护口腔使其免于遭受机械性的创伤。口腔黏膜表面经常为唾液所湿润。固有层是上皮下的一层致密纤维结缔组织。它的组织结构适于支持外力。其厚度各区有所不同,在骨尖、骨突处常较薄。

在口腔黏膜之下,为一层透明而有弹性的纤维所构成,含有大量黏液腺、脂肪组织及血管和神经。此层如同垫子,具有缓冲外力的作用,适于承受义齿在功能时基托的压力。

2.硬腭

硬腭表面覆盖高度角化的附着黏膜。硬腭黏膜在不同部位厚度不同。在腭中缝等骨性隆突的部位黏膜下层极薄,义齿基托组织面需做缓冲。在腭的前部,黏膜致密,其表面形成不规则的皱褶,称为腭皱。在左、右中切牙间的腭侧,有黏膜突起,称为切牙乳突。在腭的后部中央软硬腭交界处软腭的黏膜上,常有两个黏液腺的开口,称为腭小凹,常作为确定义齿基托后缘的标志。

3.系带

系带是口腔内的一种纤维结缔组织,位于口腔前庭内,是牙槽嵴至上下唇或颊黏膜之间的黏膜皱襞。依其所在的部位不同而名为唇系带、颊系带,可随唇或颊的运动而移动。舌系带是在口腔前部,连接舌与口底。该系带较松弛,以便于舌的灵活运动。但有时较短,因而限制了舌的自由运动,影响发音。全口义齿基托不能妨碍系带活动,在相应区要形成切迹。

五、唾液的作用

腮腺、下颌下腺、舌下腺及唇、颊、腭各部黏膜的黏液腺分泌唾液。唾液腺一天的分泌量约1.0~1.5L。唾液对于保持口腔健康非常重要,对戴用义齿的患者尤为重要。唾液内含有黏液素,可保持口腔组织的滑润柔软;唾液内至少有两种抗菌物质,可杀死或抑制常见于空气和水中的细菌,例如各种球菌、链球菌、杆菌等。唾液具有黏附力,全口义齿基托组织面与黏膜面紧密贴合,其间有一薄层唾液。黏膜与唾液、唾液与基托组织面产生附着力,唾液分子之间产生黏着力,从而使全口义齿获得固位。因此,充足的唾液增加义齿的固位力,并可以保护黏膜少受机械刺激和感染。

牙列缺失对口腔功能的影响是直接且严重的,其中尤其对咀嚼功能的影响最大。

1.影响咀嚼功能

患者对食物完全不能进行正常的切咬、咀嚼和研磨,不能将食物与唾液很好的混合,从而影响消化功能。因此,一般患者仅能吃流质或软食,常使患者不能忍受,继而会影响全身营养状况。

2.影响吞咽功能

由于口腔失掉了牙齿的支持,致使吞咽食物时,口腔难以做到有力的使舌肌压挤食物向后的闭合,进行吞咽的过程受到影响。

3.影响发音

由于牙齿缺失,影响与牙齿有关的发音,如发齿音“滋”、“斯”;唇齿音“夫”、“万”等,俗称“说话漏风”。

1.骨组织的改变

当牙齿缺失后,上下颌骨的改变主要是牙槽嵴的萎缩,维持天然牙生存的牙槽骨是随着牙齿的生长和行使功能而发育和保持的。牙齿缺失后,牙槽骨逐渐吸收形成牙槽嵴,牙槽嵴的吸收即行加快。随着牙槽嵴的吸收,上下颌骨逐渐失去原有形状和大小。

牙槽嵴的吸收速度与缺失牙的原因、时间及骨质致密程度有关。由牙周病引起的牙列缺失往往在初期牙槽嵴吸收就明显,因为牙周病是以根周骨组织持续破坏而导致牙齿松动脱落为疾病特点的。由龋齿根尖病引起的牙齿拔除,往往病损严重程度、拔牙难易程度不同又可造成缺牙局部的牙槽嵴萎缩程度不同。单纯拔牙引起的骨吸收显著少于拔牙后又作牙槽嵴修整术者。牙槽嵴的吸收速率在牙齿缺失后头3个月(即伤口愈合期)最快,大约6个月后吸收速率显著下降,拔牙后2年吸收速度趋于稳定。然而,剩余牙槽嵴的吸收将终生持续,稳定在每年约0.5mm的水平。

牙槽嵴吸收多少与骨质致密度直接有关,上颌骨外侧骨板较内侧骨板疏松,而下颌内侧骨板较外侧骨板疏松。因此,上颌牙槽嵴吸收的方向呈向上向内,外侧骨板较内侧骨板吸收多,结果上颌骨的外形逐渐缩小。由于牙槽嵴的高度与大小不断萎缩削减,以至切牙乳突、颧弓与牙槽嵴顶的距离逐渐接近甚至与之平齐,腭穹隆的高度也相应变浅变平。下颌牙槽嵴的吸收方向是向下前和向外,与上颌骨相反,结果使下牙弓逐渐变大,上下颌间距离减短,面下1/3距离也随之变短,上下颌骨间的关系亦失去协调。甚至可表现出下颌前突、下颌角变大、髁突变位,以及下颌关节骨质吸收和功能紊乱。在吸收过多时,颏孔、外斜嵴及下颌隆突与牙槽嵴顶的距离变小,有时甚至与嵴顶平齐,嵴顶呈现为窄小而尖锐的骨嵴。从总的趋势看,上下颌前牙区吸收速率快,而后牙区、腭穹隆、上颌结节、下颌磨牙后垫的改变最少。

牙槽嵴的持续吸收情况与患者全身健康状态和骨质代谢状况有关。全身健康状况差、营养不良、骨质疏松患者牙槽嵴吸收快。而且牙槽嵴的持续吸收情况与修复义齿与否及修复效果好坏也有关。未做全口义齿修复者,由于上下颌骨得不到足够的功能刺激,使破骨细胞和成骨细胞的活力失去平衡,其牙槽嵴萎缩程度较义齿修复者严重。而局部颌骨受力过大者牙槽嵴吸收也快,如上颌牙弓的义齿承托面积约为下颌牙弓的承托面积的1.8倍,下颌单位面积受力大,则下颌剩余牙槽嵴的平均吸收速率比上颌高3~4倍。同理,如果全口义齿不做必要的修改,或不进行周期性更换以适应牙槽嵴的持续吸收,则在行使功能时义齿处于不稳定状态,可导致局部压力集中从而加快剩余牙槽嵴吸收。一般情况下,一副普通的全口义齿,使用3~4年后应进行必要的调𬌗和重衬处理,使用7~8年后应予以更换。

综上所述,牙列缺失后骨组织改变主要是牙槽嵴的吸收,不同个体的吸收结果不同,在同一个体的不同部位,剩余牙槽嵴吸收的程度也不同。

2.软组织的改变

由于牙槽嵴的不断吸收,与之相关连的软组织也发生相应的位置变化,如附丽在颌骨周围的唇颊系带与牙槽嵴顶的距离变短,甚至与嵴顶平齐;唇颊沟及舌沟间隙变浅,严重者致使口腔前庭与口腔本部无明显界限。

唇、颊部因失去软硬组织的支持,向内凹陷,上唇丰满度差,面部皱褶增加,鼻唇沟加深,口角下陷,面下1/3距离变短,面容明显呈衰老状。

由于肌肉张力平衡遭到破坏,失去正常的张力和弹性,亦由于组织的萎缩,黏膜变薄变平,失去正常的湿润和光泽,且敏感性增强,易疼痛和压伤。

由于牙列缺失,舌失去牙齿的限制,因而伸展扩大,如久不作全口义齿修复,不但可造成舌形态的改变和功能失常,且可导致舌与颊部内陷的软组织接触,使整个口腔为舌所充满。临床上,有的患者还出现味觉异常和口干等现象。

根据病史及口腔检查所了解的情况即可制定修复设计。原则是使义齿在现时条件下,能较好地恢复口-颌系统功能,并对该系统起到保健作用。为此,就需要对各方面了解的情况,进行研究分析,采取扬长避短的原则,即尽量发挥有利因素的作用,避开不利或破坏性因素的影响。现就有关问题做简要论述。

一、义齿固位与稳定

要使义齿能较好地发挥功能,必须有良好的固位力和稳定性。固位是指义齿抵抗从口内垂直脱位的能力。如果全口义齿固位不好,患者在张口时即容易脱位。稳定是指义齿对抗水平和转动的力量,防止义齿侧向和前后向脱位。如果义齿不稳定,在说话和吃饭时则会侧向移位或翘动,不仅造成义齿脱位,对牙槽嵴将产生创伤性力量。当然,稳定是在有固位的前提下产生的,如果没有基本的固位,义齿的稳定无从而言。

为了使义齿取得良好的固位,印模必须准确,使义齿的基托组织面和承托区组织紧密贴合。稳定性则是借助牙齿的排列位置、𬌗平面的方位、上下牙齿的咬合及固位力的大小而获得。

(一)固位原理

全口义齿能吸附在上下颌骨上,是借助生物力学与神经肌肉的控制作用取得的。

1.吸附力的作用

是两种物体分子之间相互的吸引力,这包括附着力和内聚力的作用。附着力是指不同分子之间的吸引力;内聚力是指同分子之间的黏着力。全口义齿基托的组织面和黏膜紧密贴合,其间有一薄层唾液。基托组织面与唾液、唾液与黏膜之间产生附着力,唾液本身分子之间产生内聚力,从而使义齿得到固位。吸附力的大小与基托和黏膜之间的接触面积和密合程度有关。接触面积越大、越密合,其吸附力也越大。

吸附力的大小与唾液的质和量有关。如唾液的黏稠度过低会影响义齿的吸附力;唾液分泌量过少影响吸附力,且口腔组织易受刺激,产生疼痛和炎症。

2.大气压力的作用

根据物理学原理,当两个物体之间存在负压,而周围空气不能进入时,外界的大气压力将使两个物体紧紧地贴合在一起。只有在使用一定力量引入外界气体,破坏了负压之后,才能使两物体分开。同样,全口义齿基托与支持组织紧密贴合,基托边缘与周围的软组织始终保持着紧密接触,形成了良好的边缘封闭,空气不能进入基托与黏膜之间。在咬合时,基托与黏膜之间的气体被挤出而形成负压。这样,在大气压力的作用下,基托和组织紧密贴合,从而使义齿得到固位。大气压力作用的大小与基托面积的大小、基托组织面与黏膜之间的密合程度和边缘封闭的完善与否成正变关系。因此,对印模需要经过边缘整塑,达到完善的边缘封闭。

3.表面张力

如使全口义齿脱位,必须使空气进入基托与黏膜之间。在试图使基托与黏膜分开时,由于唾液内部分子之间的互相吸引力,而使表面形成半月形的液体表面,这是由于表面张力所造成的。两个物体表面之间的间隙越小,所形成的半月形液体表面越完善,表面张力也越大。反之,两个物体表面之间的间隙较宽,便会形成半球形的液体表面,表面张力较小,空气就易于进入到基托组织面与黏膜之间,导致义齿松脱。

(二)影响全口义齿固位的有关因素

患者的口腔解剖形态、唾液的质和量、基托面积大小、边缘伸展等因素均与义齿固位有关。

1.颌骨的解剖形态

(1)颌骨的解剖形态影响基托面积

根据固位原理,吸附力、大气压力等固位作用的大小与基托面积大小成正比,颌骨的解剖形态直接影响到基托面积。因此,颌弓宽大、牙槽嵴高而宽、腭穹隆高而深、系带附丽距离牙槽嵴顶较远,则基托面积大,固位作用好。反之,如颌弓窄小、牙槽嵴低平而窄、腭穹隆平坦、系带附丽距离牙槽嵴顶近,则义齿基托面积小,固位作用差。

(2)口腔黏膜的性质与义齿固位有关

如黏膜的厚度适宜,有一定的弹性和韧性,则基托组织面与黏膜易于密合,边缘也易于获得良好封闭,有利于义齿固位;反之,如黏膜过薄,没有弹性,则基托组织面不易贴合,边缘封闭差,义齿固位也差,并容易产生压痛。覆盖在硬腭和牙槽嵴上的黏膜致密,并紧密地附着在下面的骨质上,有利于对义齿的支持。在唇、颊、舌沟处的黏膜,因含有疏松的黏膜下层组织,义齿边缘伸展到移行皱襞,容易获得良好的边缘封闭,而有利于义齿的固位。

2.基托边缘的伸展范围、厚薄和形状

对于义齿的固位非常重要。在不妨碍周围组织的正常活动的情况下,基托边缘应尽量伸展,并与移行黏膜皱襞保持紧密接触,获得良好的封闭作用,以对抗义齿的脱位。

在上颌,基托唇颊边缘应伸展到唇颊沟内。在唇颊系带处的基托边缘应作成切迹以免妨碍系带的活动。在上颌结节的颊侧、颊间隙处,基托边缘应伸展到颊间隙内,以利固位。基托后缘应止于硬软腭交界处的软腭上,此区黏膜组织有弹性,基托边缘可在此区稍加压,可以加强义齿后缘的封闭作用,防止空气进入基托与组织之间,破坏负压状态。义齿后缘两侧应伸展到翼上颌切迹。

在下颌基托的唇颊边缘应伸展到唇颊沟内,舌侧边缘应伸展到口底。唇、颊舌系带处边缘应作成切迹。基托后缘应盖过磨牙后垫的1/2或全部,义齿基托边缘应圆钝充满黏膜皱襞,以获得良好的边缘封闭。

3.唾液的质和量

唾液的黏稠度高,流动性小,可加强义齿的固位。如果唾液的黏稠度低、流动性大,则减低义齿的固位。唾液分泌量也不宜过多过少。帕金森症患者,由于共济失调,吞咽动作缓慢,往往口底积存大量唾液,影响下颌全口义齿固位。口腔干燥症者,唾液分泌量极少,义齿固位也有困难。

(三)影响全口义齿稳定的有关因素

全口义齿有了良好的固位,并不能保证在行使功能如咀嚼、说话时不脱落,任何加在义齿磨光面和咬合面上的不利因素,均会使义齿受到水平或侧向力。发生移位或翘动,从而破坏边缘封闭使义齿脱位。理想的义齿稳定要求周围组织提供抵抗水平脱位的力量。义齿的不稳定是因为牙齿的位置、磨光面的外形与唇颊舌肌肉功能不协调所产生的水平力量引起。因此,需从排牙、咬合关系、磨光面形态上注意,使其与唇、颊、舌肌功能运动协调。

1.良好的咬合关系

正常人作正中咬合时,由于有上下颌自然牙列𬌗面的扣锁作用,下颌对上颌的位置关系是恒定的,而且很容易重复。全口义齿戴在无牙颌患者口内时,上下人工牙列的扣锁关系也应符合该患者上下颌的位置关系,而且上下牙列间要有均匀广泛的接触。只有这样,咬合力才能有助于义齿的固位。如果义齿的咬合关系与患者上下颌的颌位关系不一致,或上下人工牙列间的咬合有早接触,患者在咬合时,不但不会加强义齿的固位,还会出现义齿翘动,以至造成义齿脱位。因此,制作全口义齿时,确定颌位关系极其重要。

全口义齿牙列需要双侧平衡的咬合关系,即在良好的正中𬌗接触基础上,前伸咬合时,前牙成组牙功能接触,两侧磨牙有接触;在侧方咀嚼时,工作侧后牙成组牙功能接触,非工作侧后牙有𬌗接触。这样,在咀嚼运动中,就可防止或克服义齿的翘动,能持续地进行咀嚼。

要使义齿达到双侧咬合接触平衡,则上、下牙列间各个相对牙齿滑动接触的斜面,基本上应属同心圆的一段截弧。如在前伸咬合运动中,上前牙的舌面与下前牙的唇切面、上后牙牙尖的远中斜面与下后牙牙尖的近中斜面;在侧方咀嚼运动中,工作侧上后牙牙尖的舌斜面与下后牙牙尖的颊斜面;平衡侧上后牙舌尖的颊斜面与下后牙颊尖的舌斜面保持滑动接触。这些斜面统称为牙尖工作斜面。

(1)控制前伸𬌗平衡的因素

1)髁导斜度

是将人体的髁道斜度转移到𬌗架上,由髁槽与水平面的交角所表明。斜度大小,因人而异。同是一人,左右也多有差异。

2)切导斜度

在𬌗架上模拟下颌前伸咬合运动时,下颌前牙切端从正中沿上前牙舌斜面到对刃,同时切导针在切导盘上保持滑动接触。切导盘前斜面与水平面的交角,称为切导斜度。排牙时,可根据患者面容与功能需要,通过调整前牙覆盖与覆𬌗关系确定。如覆𬌗不变,覆盖越大,切导斜度越小;如覆盖不变,覆𬌗越大,切导斜度越大。如上下颌牙槽嵴关系正常,排牙时常将切导斜度定在10°左右。

3)牙尖斜度

是指牙尖斜面与牙尖底所成的交角。此为人工牙所固有,但在排牙时可通过调整牙位或磨改斜面使斜度得到相对的增减。

4)补偿曲线曲度

是指上后牙颊尖顶连线的曲度,如使上颌磨牙长轴向近中倾斜,曲度即可加大,牙尖工作斜面斜度(牙尖的远中斜面)将相对地增加,反之亦然。

5)𬌗平面斜度

是指上中切牙近中切角与两侧上颌第一磨牙近中舌尖顶所构成的𬌗平面与水平面(眶耳平面)的交角,此斜度增大,牙尖工作斜面斜度亦相对增大。

在此五因素中,髁导斜度与切导斜度为控制下颌前伸平衡的主要因素。前伸咬合运动的𬌗运中心为垂直于该两斜面的直线延伸线的交点。排牙时𬌗平面斜度因受颌间距离的限制,调整范围很小。一般多通过调整补偿曲线曲度,使牙尖工作斜面斜度得到相对的增减,或通过磨改牙尖的方法,使工作斜面斜度有所增减,从而达到三点或多点的平衡。

(2)控制侧方平衡的因素

主要为平衡侧的髁导斜度与横𬌗曲线曲度(从一侧上颌磨牙颊尖、舌尖到另一侧磨牙的舌尖、颊尖连成一条向下弯曲的曲线,该曲线与𬌗平面的角度)。侧方运动的运动中心有二,即左右侧髁球(髁突),因其在侧方咀嚼运动中,工作侧髁突基本上为转动性质。在调整前伸平衡时,牙尖斜度和𬌗平面斜度已基本固定,且侧方运动牙齿接触范围多在2mm以内。一般多通过调整横𬌗曲线曲度,改变牙齿长轴颊舌向的倾斜度,使曲度与有关牙尖斜面斜度得到相对的增减以达到侧方平衡。如工作侧后牙颊尖不接触或平衡侧颊舌尖早接触,即可通过减小横𬌗曲线曲度,使其达到平衡。

2.合理的排牙

自然牙列的位置处于唇、颊肌向内的力与舌肌向外的力大体相当的部位。如果全口义齿的人工牙列也排在原自然牙列的位置,人工牙就不会受到唇、颊、舌肌的侧向推力,有利于义齿的稳定(即中性区排牙)。如果排牙明显偏向唇、颊或舌侧,唇、颊肌或舌运动时就很容易破坏义齿的稳定。

3.理想的基托磨光面的形态

当上下牙列缺失后,口腔内出现一个空间,此为义齿所应占有的位置,也是唇、颊肌与舌肌内外力量相互抵消的区域,称之为中性区。患者将全口义齿就位于牙槽嵴上。在行使功能的过程中,如咀嚼、说话、吞咽等动作时,唇、颊、舌肌及口底组织都参与活动。各肌肉收缩的力量大小和方向多不相同。为争取获得有利于义齿稳定的肌力和尽量减少不利的力量,需制作良好的磨光面形态。一般基托磨光面应呈凹面,唇、颊舌肌作用在基托上时能对义齿形成挟持力,使义齿更加稳定,如果磨光面呈凸形,唇、颊、舌肌运动时,将对义齿造成水平力,破坏义齿固位。

全口义齿的固位和稳定经常是相互影响的。固位和稳定作用在临床上常常难以区分,两者缺一不可。固位力强可以弥补稳定的不足,而牙槽嵴萎缩等解剖因素造成的固位力差又可通过改进磨光面、咬合面形态而弥补。因此,良好的固位和稳定是全口义齿修复成功的基本要素。

二、颌位关系与𬌗型

由于牙列缺损造成𬌗型(occlusal pattern)的改变,患者为了适应这种情况,咀嚼系统就需通过神经肌肉作用的调整,逐渐地习惯于用对侧牙齿咀嚼;又如双侧后牙缺失,就会通过神经肌肉的调整作用,趋向于用前牙咀嚼。久之,牙齿的磨耗使颞下颌关节的运动及颌位的改变都将趋于异常。这种异常改变,往往在牙齿缺失后,神经肌肉活动的记忆型仍会保持一定时期。牙列缺失也是这样,由于患者长期缺牙,在进食过程中总要设法做咀嚼运动,以将食物压碎与唾液混合而吞咽。而在无牙状态下,只能试图用颌弓前部对食物进行压挤,这往往导致对下颌弓的方位难以做到适宜的确定。长期戴用旧义齿者,也因旧义齿人工牙磨耗缺乏稳定的颌位关系,或者为躲避一侧的压痛形成偏侧咀嚼等,均为新的义齿制作时确定颌位关系造成困难。

当天然牙列存在时,上下颌骨的位置关系是由紧密接触的上下牙列来保持的。有两个稳定的参考位,当上下牙列接触在一起,前牙呈正常覆𬌗覆盖,后牙𬌗面间呈尖窝交错的接触关系,此时的上下颌关系为最广泛接触位(亦称正中𬌗位)。当下颌髁突位于关节凹居中偏后,而周围组织不受限的生理后位时称正中关系位。有天然牙列的正常𬌗者,正中𬌗位位于正中关系位的前约1mm的范围内或两位一致。当天然牙列缺失后,随之丧失了正中𬌗位,下颌没有牙列的支持和牙尖的锁结,下颌会向各种位置移动,常见下颌前伸和面部下1/3距离变短。对无牙颌患者来说,上下颌关系的唯一稳定参考位是正中关系位。因此要确定并记录在适宜面下1/3高度情况下的关节生理后位,也就是正中关系位。

全口义齿的𬌗型指全口义齿人工牙𬌗面的形态。全口义齿的𬌗面形态的主要区别是解剖式𬌗面形态还是非解剖式𬌗面形态,其选择不仅要考虑义齿的功能,而且要考虑支持组织的健康。

1.解剖式牙(anatomical teeth)

𬌗面形态与正常牙相似,牙尖斜度约30°。也有的人工牙模拟老年人的𬌗面磨耗,牙尖斜度略低,约20°(又称半解剖式牙)。解剖式牙的特点是:在正中𬌗有尖窝交错的广泛接触关系,在非正中𬌗可以实现平衡咬合。

2.非解剖式牙(non anatomic teeth)

𬌗面形态与天然牙有别,自20世纪初以来,出现了多种非解剖式牙。比较典型的有:

(1)无尖牙(0°牙)

无尖牙是没有高出𬌗面的牙尖,𬌗面仅有沟窝、排溢沟等,上下后牙𬌗面间是平面接触。

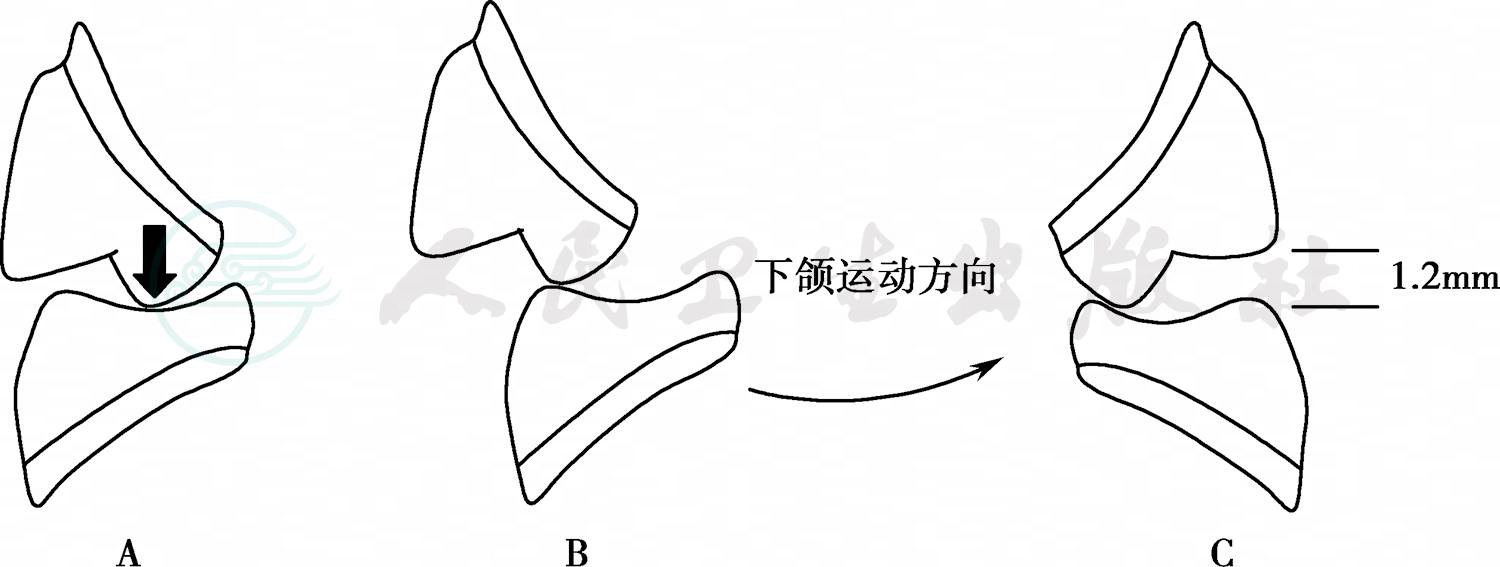

(2)舌向集中𬌗(lingualized occlusion)

最早于20世纪40年代Payne提出这个概念,以后逐渐由其他学者完善。特点是去除下颌颊尖,以消除与上颌颊尖的接触(图4),使上颌舌尖与下颌牙的𬌗面接触形成偏舌侧的𬌗力方向,是一种保持了非解剖牙的自由运动的同时,又保持了解剖牙美观及食物穿透力强等特点的牙。

图4 舌向集中𬌗

A.正中𬌗;B.平衡侧;C.工作侧

(3)线性𬌗(Lineal occlusion)

该设计源于Goddard,后由Frush于1966年改进完成。其特点是上下后牙单颌为平面牙,对颌为颊尖刃状牙,使全口义齿的𬌗型从解剖牙的三维𬌗关系和平面𬌗的二维𬌗关系改为一维的线性𬌗接触关系。

解剖式牙咀嚼效能和美观效果好,至今仍是多数医师和患者的选择。非解剖式牙的全口义齿在正中𬌗时,有较宽的自由度,适用于牙槽嵴条件差,患者不易闭合在一个稳定的正中𬌗位时。其主要优点是:可减小侧向力,使𬌗力主要以垂直方向向牙槽嵴传导,可减少由侧向力造成的义齿不稳定,但非解剖式牙咀嚼效能和美观不如解剖式牙。一般根据牙槽嵴宽窄和高低来选择后牙的牙尖高低和颊舌径宽窄。牙槽嵴窄且低平者,选择非解剖式牙,并要减小颊舌径。牙槽嵴高而宽者,可选择解剖式牙尖(约30°牙尖斜度)的后牙。

三、全口义齿的个性化设计

在考虑患者全口义齿的设计时,除了遵循全口义齿的各项要求外,不能忽视某些情况下的个性化设计,如:

1.当患者上下颌牙弓之间的关系较特殊时,比如上颌前突、下颌后缩明显时,如果用常规排牙方法,易造成下颌前牙过于向唇侧,而上颌前牙过于向腭侧,不仅使患者外形改变大,且人工牙位置妨碍了患者进食及说话的习惯,不利于义齿的稳定。需要遵循患者固有的颌弓关系,将人工牙尽量排列在原有天然牙的位置,加大覆盖,符合患者神经肌肉运动习惯。当患者下颌前突明显呈反𬌗状态时,要根据患者意愿排列对刃的前牙或轻度反𬌗牙。

2.当患者旧义齿使用时间过长,人工牙重度磨耗,颌位关系不稳定时,可以考虑先修改旧义齿,给予重衬及𬌗面加高恢复适宜的垂直距离并形成可以自由滑动的𬌗面,让患者在适应、恢复的过程中,确定稳定的神经肌肉协调的颌位,再予以制作新的义齿。

3.当患者旧义齿仅存在人工牙磨耗,而基托伸展合适、颌位稳定时,可考虑用复制义齿技术制作新义齿,使新义齿的磨光面形态和人工牙排列位置与旧义齿接近,患者适应快且满意度高。

4.当患者希望人工牙排列体现个性,不要“千篇一律”的整齐时,可以将人工牙排列略显不齐,体现符合老年人牙齿状态的逼真效果。

即刻义齿是在患者病牙拔除前预先做好,患者拔除后立即戴入的一种义齿。这种义齿是一种暂时性义齿,待拔牙创完全愈合,牙槽嵴的吸收和改建基本稳定后,常需重新修复或作适当修理调整后再继续使用。

即刻义齿适于身体健康、口腔条件较好、病牙不能保留的患者。尤其适用于原戴有可摘局部义齿,此次需要将余留的少数牙拔除制作全口义齿时,或者缺失后牙多年,此次需要拔除前牙者。其优点如下:

1.患者没有缺失全口牙时间 病牙拔除后立即戴上义齿,可以保持面部外形,能在较短时间恢复发音、语音及咀嚼功能。

2.容易确定正确的颌位关系 借助患者病牙的接触关系做参考,要比牙列缺失后确定颌位关系容易,因为咀嚼肌和颞下颌关节的形态和功能改变较小。当然对病牙的关系亦要注意其正确与否。正确者从之,不正确者则需修改,前牙切导也如此。

3.能比较准确地恢复牙列方位 根据病牙的牙色、牙位,可选用适当的牙齿排列在适当位置,从而有利于对口腔功能的恢复。

4.拔牙后即刻戴入义齿可减轻疼痛,保护创口,免于受到食物的刺激而引起感染,可促进创口的愈合及牙槽嵴成型。

5.减少牙槽骨的吸收 拔牙后即刻戴入义齿,能较快地恢复生理功能刺激,避免废用性萎缩,有利于保持牙槽嵴健康。

即刻义齿戴后,需进行多次复诊。这是由于戴牙初期,牙槽骨吸收较快,义齿基托与牙槽骨之间出现间隙,必须及时做重衬处理,否则义齿固位与稳定皆将受到影响,从而加速牙槽嵴的吸收。

即刻义齿并非对任何患者都适用,对那些年老体弱、适应能力差的患者以及患有慢性病,如心血管疾患、糖尿病和代谢失常等患者,则需慎重。因为这些患者抵抗力低,手术后创口愈合慢,戴义齿后,不但不能发挥应有的功能,还会给患者造成一些痛苦。