错𬌗畸形(malocclusion)是指儿童在生长发育过程中,由先天的遗传因素或后天的环境因素,如疾病、口腔不良习惯、替牙异常等导致的牙齿、颌骨、颌面的畸形,如牙齿排列不齐、上下牙弓间的𬌗关系异常、颌骨大小形态位置异常等。因而近代错𬌗畸形的概念不只是指牙齿错位和排列不齐,还包括由牙𬌗、颅面间关系不协调而引起的各种畸形。世界卫生组织(WHO)把错𬌗畸形定义为“牙面异常”,不仅影响美观,也影响咀嚼等功能。

(一)遗传因素

遗传因素对错𬌗畸形的影响主要表现在种族演化和个体发育两方面。

在人类进化过程中,错𬌗畸形从无到有,日趋严重,其发展背景可归结于环境改变对种族演化的影响。从原始人到现代人,饮食习惯的变化使牙齿、骨骼、肌肉等参与咀嚼的器官为之发生生理性退化,这种退化又表现出不平衡性,咀嚼肌退化的程度最大,其次是颌骨,牙齿最小,因此,颌骨容纳不下所有的牙齿而发生牙量及骨量的不协调。

就个体发育而言,个体的颅面形态及错𬌗畸形的程度受父母双方的影响,同时也存在一些变异,几种主要的颅面综合征如Crouzon综合征、Apert综合征、Saethre-Chotzen综合征等均为常染色体显性遗传病。遗传因素所致的错𬌗畸形可以具体表现为上下颌骨及牙弓形态不调,牙齿大小、数目、位置异常等,最典型的例子是德国皇室成员严重下颌骨性前突的家族遗传史。

(二)环境因素

环境因素包括先天因素和后天因素,它们之间相互联系,不能截然分开。

1.先天因素

主要包括母体因素、胎儿因素和常见发育障碍及缺陷3方面。在胚胎时期,母体的营养不良、代谢失调、接受辐射、妊娠初期患病,如风疹、梅毒以及内分泌失调等均可致胎儿牙颌面畸形;胎儿在子宫内生长发育时也受到子宫内环境的影响,子宫大小或胎位异常可以压迫胎儿颜面部而使该处发育障碍,胎儿本身器官障碍或内分泌及新陈代谢失调也可引起颜面部生长发育停止或异常。

2.后天因素

是指出生后由环境因素以及其他尚未预测的因素造成,主要包括全身疾病、口腔及周围器官功能因素、口腔不良习惯、乳牙期及替牙期局部障碍以及其他局部因素。

(1)全身疾病:

在儿童生长发育时期,急性和慢性疾病如麻疹、水痘、猩红热及消化不良、结核病等慢性长期消耗性疾病,都对身体健康有影响,能影响𬌗、颌、面以及全身的生长发育。内分泌功能异常也会影响颌面发育,在各种内分泌腺中,与错𬌗畸形有密切关系的是垂体和甲状腺,它们的功能直接影响到骨骼的生长发育。

(2)口腔及周围器官功能因素:

任何器官都需要合理使用,适当地行使功能才能正常发育,口腔器官也不例外,如吮吸功能、咀嚼功能、吞咽功能、呼吸功能和肌功能,如果长期不使用或功能异常可能会导致颌面部发育畸形。例如:婴幼儿如果喂奶姿势不正确或者橡皮奶头大小不适,使婴儿下颌前伸不足或前伸过度,会造成下颌远中错位或下颌前突畸形。

(3)口腔不良习惯:

牙、颌面部随着生长发育,形态和功能均不断完善,口腔功能如咀嚼、吞咽、发音、呼吸等对牙、𬌗、颌骨的生长发育起到功能性刺激作用。若口腔系统功能障碍,口腔局部环境改变会影响牙弓发育,导致错𬌗畸形。儿童吮指、吐舌、咬上下唇、偏侧咀嚼、偏侧睡眠等不良习惯均可阻碍正常的颜面部生长发育。

(4)乳牙期及替牙期局部障碍:

乳牙列的数目、形态及替换异常均会影响恒牙列的正常发育。乳牙早失可造成邻牙的倾斜、缺隙的减少、𬌗关系的紊乱、恒牙萌出受阻等错𬌗畸形;乳牙滞留也可导致继替恒牙先天性缺失、错位、阻生等;恒牙萌出顺序也可因为乳牙早失或滞留而发生改变。

(5)生物节律紊乱:

最新的研究发现,生物钟改变也会引起颅面骨发育的异常。生物钟引起骨发育异常主要通过3方面:睡眠、褪黑素、生物钟基因。睡眠引起骨发育异常的因素较多,比如褪黑素的水平、睡眠总时间、睡眠习惯等。褪黑素可以从多方面,如骨代谢、骨吸收和骨密度等来影响骨发育。此外,生物钟基因的缺陷也会引起颌骨生长发育迟缓,其机制主要是缺陷的生物钟基因通过影响骨髓间充质干细胞的成骨和破骨平衡来影响骨密度、骨形态、骨体积、骨小梁厚度等,从而引起颌骨发育异常。

Angle错𬌗畸形分类法(Angle classification)是由现代口腔正畸学的创始人E.H.Angle医师于1899年提出,是目前国际上应用最为广泛的一种错𬌗畸形分类方法。Angle认为,上颌骨固定于颅骨上,位置恒定,上颌第一恒磨牙位于上颌骨的颧弓根之下,其位置相对恒定不易错位,因此,称上颌第一恒磨牙为𬌗的关键。当正中𬌗位时,上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙的近中颊沟内,即磨牙关系为中性𬌗关系,如果口腔内全部牙齿排列整齐且无错位,此时称为正常𬌗。

(一)Angle第一类错𬌗——中性错𬌗(ClassⅠ,neutroclusion)

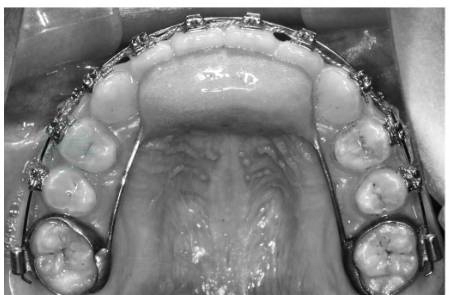

上下颌骨及上下牙弓的近、远中关系正常,磨牙关系为中性关系,即在正中𬌗位时,上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙的近中颊沟内。若磨牙为中性关系,但牙列中存在错位牙,可表现出牙列拥挤、双牙弓前突、上牙弓前突、前牙深覆盖、深覆𬌗、前牙反𬌗、后牙颊舌向错位等,则称为第一类错𬌗(图1)。

图1 Angle第一类错𬌗

(二)Angle第二类错𬌗——远中错𬌗(ClassⅡ,distoclusion)

下牙弓或下颌处于远中位置,磨牙关系为远中𬌗关系。若下颌后退1/4个磨牙或半个前磨牙的距离,即上、下颌第一恒磨牙的近中颊尖相对时,称为轻度远中错𬌗关系。若下颌再后退,以至于上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙与第二前磨牙之间,则是完全的远中错𬌗关系。

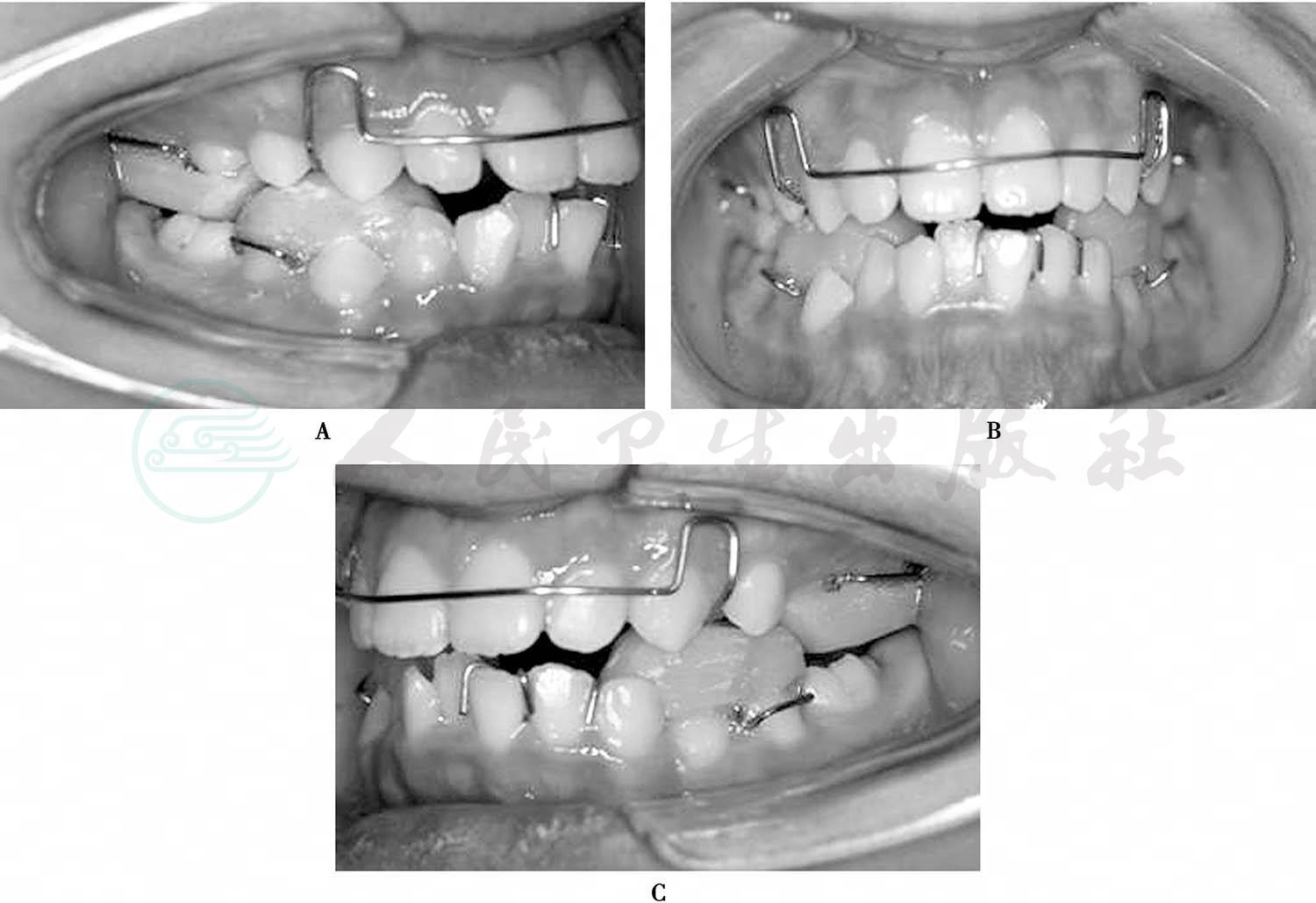

第二类,第一分类(ClassⅡ,division1):磨牙为远中错𬌗关系,上颌前牙唇向倾斜(图2),表现为前牙深覆盖、深覆𬌗、牙列拥挤和开唇露齿等。

图2 Angle第二类错𬌗,第一分类

第二类,第二分类(ClassⅡ,division2):磨牙为远中错𬌗关系,上颌前牙舌向倾斜(图3)。

图3 Angle第二类错𬌗,第二分类

(三)Angle第三类错𬌗——近中错𬌗(ClassⅢ,mesioclusion)

下牙弓及下颌处于近中位置。若下颌前移1/4磨牙或半个前磨牙的距离,即上第一恒磨牙的近中颊尖与下第一恒磨牙远中颊尖相对,称为轻度的近中错𬌗关系。若下颌向近中移位1/2个磨牙或1个前磨牙的距离,以至于上颌第一恒磨牙的近中颊尖咬合在下第一、第二恒磨牙之间,则是完全的近中错𬌗关系(图4)。

图4 Angle第三类错𬌗

一、错𬌗畸形矫治的目标

错𬌗畸形矫治的目标是美观(aesthetics)、平衡(harmony)和稳定(stability)。

正畸治疗的一个重要目标是美观,通过矫治畸形而改善外观,这一目标是大多数患者的重要治疗要求。对于颌面外观的美学标准,随着不同的时代、不同的种族,以及个人审美观的不同而难以有统一的标准。

错𬌗畸形是牙颌颅面结构关系之间失调的结果,经过治疗后,牙颌颅面形态和功能应取得新的平衡和协调关系,表现为上、下牙弓排列整齐,牙弓间长度、宽度、高度协调,牙弓与颌骨、上下颌骨间的关系协调,前牙覆𬌗覆盖正常,磨牙关系中性,间窝关系稳定,下颌运动时无早接触点及𬌗干扰。

稳定是正畸治疗的另一个重要目标,因为任何错𬌗畸形矫治过程中都存在着牙周组织或颌骨位置的改建和改变,这种改建受多种因素的影响。因此,正畸治疗并不仅仅是形态的畸形得到矫治,同时对于因错𬌗影响的口颌系统功能也应得以恢复。取得稳定的治疗结果,不能只靠矫治后戴用保持器,与错𬌗的诊断、矫治设计、矫治技术的正确使用等过程有重要关系。

二、基本矫治技术

牙𬌗畸形主要用力量进行矫治,目前基本的矫治技术包括功能矫治、固定矫治和隐形矫治。

(一)功能性矫治器

口腔颌面系统由牙齿、牙周膜、牙槽骨、基骨、颞下颌关节和周围的神经肌肉等组织构成,该系统对于周围环境有很强的适应性,尤其在颅面生长发育期更为明显。功能环境的改变及外力的施加可以影响骨骼的表面形态和内部结构,从而发生骨骼塑性。功能矫治器正是利用口颌系统的这一性能,通过改变口腔颌面部的肌肉功能环境或者施加外力来影响牙齿和颅面骨骼以及关节的生长发育,从而达到矫治错𬌗畸形目的的一类矫治器。

功能性矫治器可以是活动式的,也可以是固定式的。临床上常见的功能矫治器有以下几类:

1.斜面导板矫治器(图5)

在上前牙的舌侧用塑料基托等材料形成一斜向后下的斜面,固位部分可以是卡环活动式的,也可以是带环粘接固定式的。当下前牙咬在斜面导板的斜面上时,牙颌骨及下牙弓整体前移,同时颌间距离增高,后牙呈开𬌗状态。此时颌面肌肉张力增加,肌肉为了恢复原有的张力而发生收缩,此收缩力通过斜面导板的作用,有利于下颌前移。再配合前磨牙及磨牙区的颌间牵引,可在3~6个月后形成新的咬合关系,下颌及颞下颌关节即会在新的位置稳定。

斜面导板适用于上颌正常、下颌后缩的二类错𬌗患者。

图5 斜面导板矫治器

2.CICE-下颌前移器(图6)

图6 CICE-下颌前移器

斜面导板等导下颌向前的矫治器虽效果明显,但是存在一定的副作用,如矫治器体积大影响进食及美观,长时间佩戴容易引起下前牙的代偿性唇倾、牙根吸收等。目前在全国范围应用较广泛的导下颌向前的新型装置“CICE-下颌前移器”(CICE:C.Comfortable,I.Invisible,C.Concise,E.Efficient),是一种舒适、隐形、简洁、高效的矫治器。临床上根据患者的头影测量结果、照片及牙颌模型分析,个性化定制。与传统矫治器相比,其创新之处在于:①体积小,仅包绕前牙区,舒适度高,且隐形美观,患者易配合;②制作材料柔软有弹性,施力柔和,能有效减轻上、下前牙的牙根吸收和牙齿松动;③能促进髁突软骨的生物性反应,刺激下颌生长,使下颌骨的生长潜力得到充分发挥;④可同时实现上颌内收、下颌前移的功效,快速、有效地改善患者侧貌形态。

“CICE-下颌前移器”主要用于矫治上颌前突、下颌后缩的Angle二类第一分类错颌畸形,引导下颌后缩患者的下颌骨正常生长,改善患者的牙颌畸形及侧貌形态。

3.Twin-block矫治器(图7)

Twin-block矫治器又称双𬌗垫矫治器,主要结构分为上、下颌两部分,每部分都有一斜面。佩戴后,上、下斜面相接触后滑动会使下颌骨及下牙弓整体前移,配合口腔颌面部的肌肉张力发挥作用使下颌更好地向前。治疗过程中需间断调磨上颌𬌗垫的远中斜面使下磨牙垂直萌出,促进下颌磨牙的垂直向发育,同时也要调磨下颌𬌗垫的上面以减轻前磨牙区域的开𬌗。一般经4~6个月后,可形成新的咬合关系,下颌及颞下颌关节即会在新的位置稳定。

图7 Twin-block矫治器

Twin-block矫治器主要适用于替牙期或恒牙期的Angle二类错𬌗患者,若将上、下矫治器的斜面方向倒转,则可用于早期轻度三类错𬌗畸形的治疗。

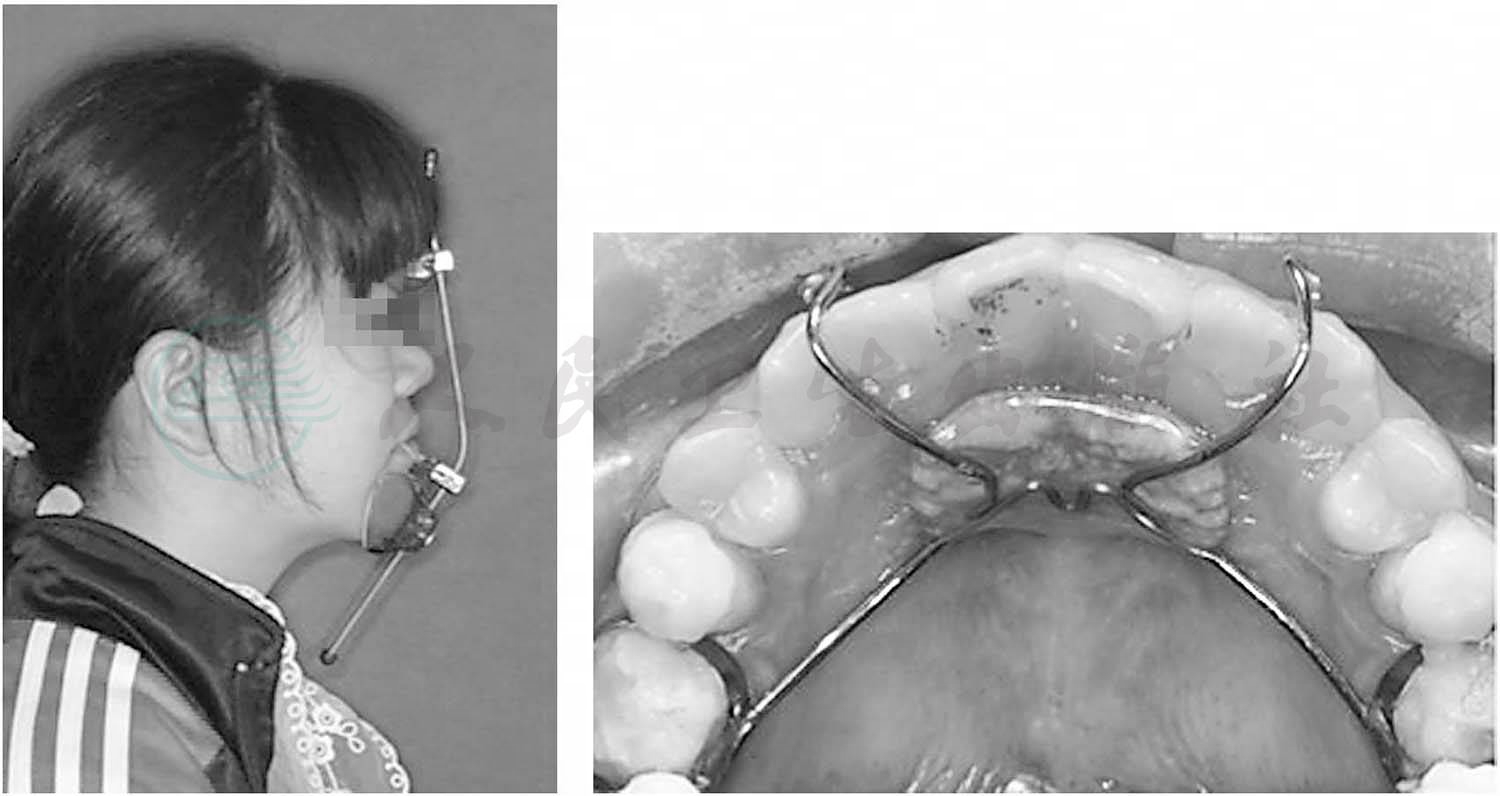

4.上颌前方牵引矫治器(图8)

由口内部分与口外部分组成。口外部分一般是面罩或反向头帽,由额垫、颏兜及连接体三部分组成;口内部分为固定式的固位装置,供前方牵引的拉钩一般位于上尖牙处,通过牵引皮筋连接口内及口外部分从而发挥作用。前方牵引上颌骨的理想方向应是向前、向下,与𬌗平面呈15°夹角,矫治力控制在每侧350~500g。临床上,由于患者生长型不同,还需对牵引方向做针对性调整。

图8 上颌前方牵引矫治器口外及口内部分

上颌前方牵引矫治器适用于上颌发育不足的Angle三类错𬌗患者,有时会配合上颌扩弓器同时使用。最佳矫治时机为为4~8岁,矫治器每天至少戴用10~12小时。

5.𬌗垫舌簧矫治器(图9)

由固位部分、加力部分及连接基托组成。一般为活动式的,固位部分多为附在磨牙或前磨牙的箭头卡环组成;加力部分为抵于前牙舌面的细钢丝弯制的具有弹性的多个曲;此两部分都附于基托由基托连接,基托在磨牙区增厚成为𬌗垫。磨牙𬌗垫可打开患者的前牙咬合,解除反覆𬌗,舌簧加力后推前牙向前建立正常的覆盖已解除反𬌗,一般可每隔1个月给舌簧加力以发挥持续的作用力。𬌗垫舌簧矫治器一般适用于乳牙期的反𬌗解除。

图9 𬌗垫舌簧矫治器

6.腭中缝扩大器

目前比较常用的扩弓装置为Hass扩弓矫治器(图10)和Hyrax扩弓矫治器,二者都是由螺旋扩弓器和固位装置组成。主要是通过旋转螺旋扩弓器将力量传导至固位装置再传导至磨牙及上颌骨,从而扩展腭中缝,增加上颌骨宽度。根据扩展速度可分为快速腭中缝扩展和慢速腭中缝扩展,两种扩展方式均需半年至一年的保持时间维持扩展效果。

图10 Hass扩弓矫治器

腭中缝扩大器适用于8~14岁的上颌骨发育不足的后牙反𬌗或上牙弓狭窄患者,总的来说,年龄越小,快速扩弓指征越合适,扩弓效果也越明显。

7.平面导板矫治器(图11)

平面导板主要结构为在前牙舌侧基托的前缘加厚形成平面导板,此导板与𬌗平面平行,固位装置可为带环粘接式的,也可以为卡环式的。佩戴后在咬合时下前牙咬在导板上,上、下后牙离开1.5~2mm,由于咬合力的存在使下前牙压低,而下后牙在此时因无咬合而得以伸长,待后牙逐渐伸长建立咬合后需再次加厚平面导板,直至深覆𬌗解除为止。

平面导板矫治器适用于前牙过高、后牙过低的深覆𬌗患者。

图11 平面导板矫治器

(二)固定矫治技术

1.传统方丝弓矫治技术

方丝弓矫治技术作为近百年正畸矫治的技术基础,由Edward Angle发明创造,Edward Angle也因此被称为“现代正畸学之父”。

方丝弓矫治器的主要特点有两个:①能有效地控制矫治牙作近远中、唇颊舌向及𬌗向等各方向的移动,并且在牙移动时能做到控根移动;②由于每个牙上都有托槽而弓丝嵌入槽沟后经结扎丝固定,形成较大的支抗力,减少支抗牙的移位。

方丝弓矫治器在矫治弓丝的弯制中,有一些要求和方法是常规的。有3个序列弯曲,这3个序列弯曲是按矫治牙作不同方向移动的需要而设计的:

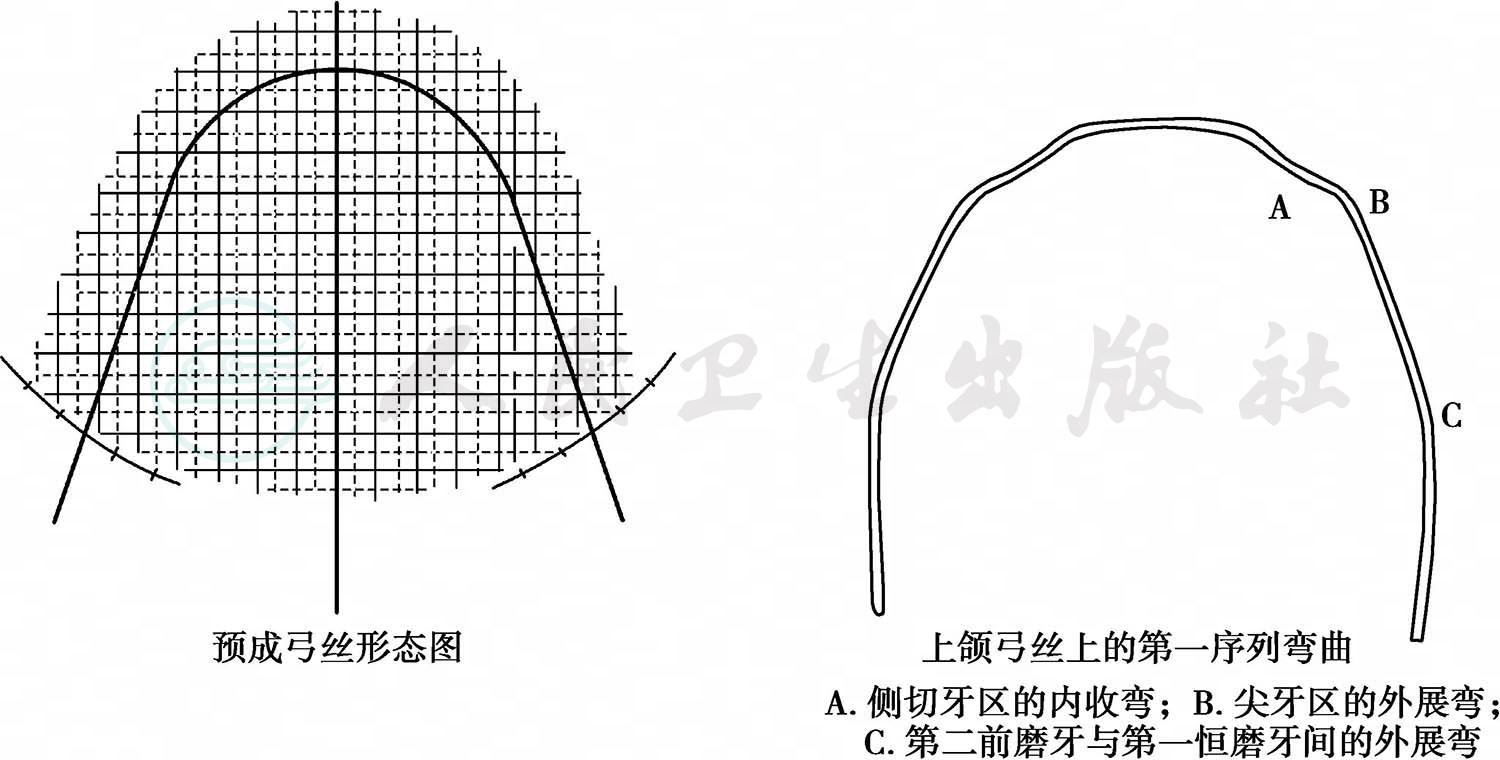

第一序列:包括内收弯和外展弯,对牙列在水平方向进行控制(图12,图13)。

图12 上颌第一序列弯曲

图13 下颌第一序列弯曲

第二序列:包括前倾弯、后倾弯及前牙轴倾弯,对牙列在垂直向进行控制(图14)。

图14 第二序列弯曲

第三序列:根唇向和根舌向转矩,对牙齿进行矢状向控制(图15)。

图15 第三序列弯曲

2.现代直丝弓矫治技术

现代直丝弓矫治技术的基础为方丝弓矫治技术,其主要特点是根据不同牙齿的解剖位置,在矫治器的托槽上预置了一定的角度,消除了第一、第二、第三序列弯曲,一根具有牙弓基本形态的直弓丝放入托槽,就可以完成牙齿的唇舌向、近远中、垂直向和控根移动,因而称为直丝弓矫治器(straight wire appliance,SWA)。现代直丝弓矫治技术很少需要弓丝弯制,强调精确的托槽位置,简化临床操作,缩短就诊时间,因而广受欢迎,已成为当今全球正畸临床使用最多的矫治器。

(1)自锁托槽技术:

自锁托槽技术已经成为一项非常成熟且被广泛使用的矫治技术,在正畸治疗具有独特的优势:

1)无须结扎:

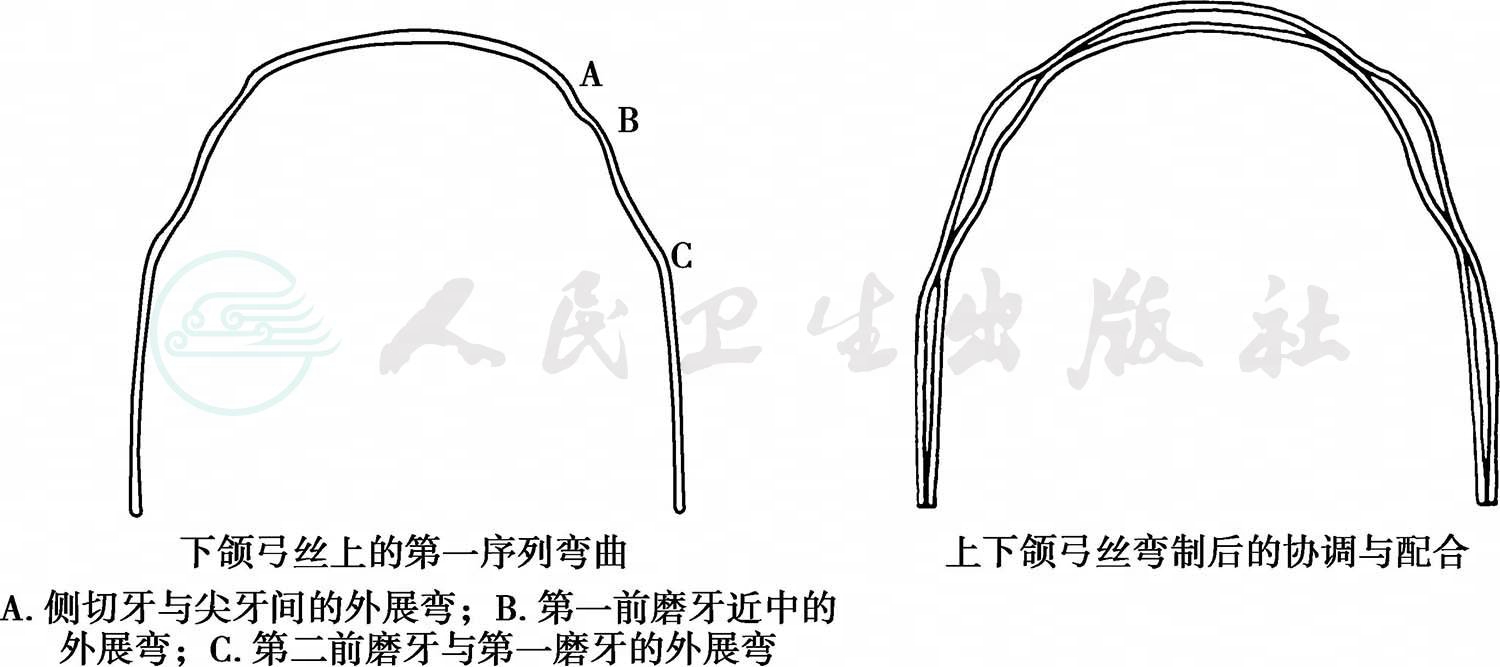

这被誉为是在不锈钢丝结扎的年代里推动自锁托槽产生的最有利的动因。它能节约椅旁操作时间,降低正畸医生的工作负担,提高工作效率(图16)。

图16 自锁托槽

2)摩擦力低:

由结扎方式产生的摩擦力是阻力的重要来源之一,不锈钢丝或者弹性结扎都会存在摩擦力过高,影响牙齿移动,降低诊治效率的情况,自锁托槽能使摩擦力明显降低。

3)缩短治疗时间:

有一些自锁托槽可以缩短疗程半年以上。

4)延长复诊时间间隔:

传统固定矫治托槽需要一个月复诊一次,自锁托槽复诊间隔可以延长到能6~8周。

5)佩戴更舒适:

在轻力和低摩擦力下实现牙齿的移动,能减少患者的疼痛及不适感。

(2)传动直丝弓矫治技术:

该技术应用了传动效应的原理,兼容自锁托槽及TIip-Edge Plus托槽的优点,持续轻力通过牙齿邻面接触点传递,转变为传动力,使牙齿逐渐向远中倾斜移动,称之为传动力。持续轻力通过唇弓作用于中切牙牙冠唇面,随着中切牙舌向移动,该力通过牙冠邻面接触点进行传递,直到末端牙冠近中邻面接触点,只要该传动力合适,该末端牙齿将向远中倾斜移动,其他牙随后逐个向后倾斜移动。该现象称为传动效应。

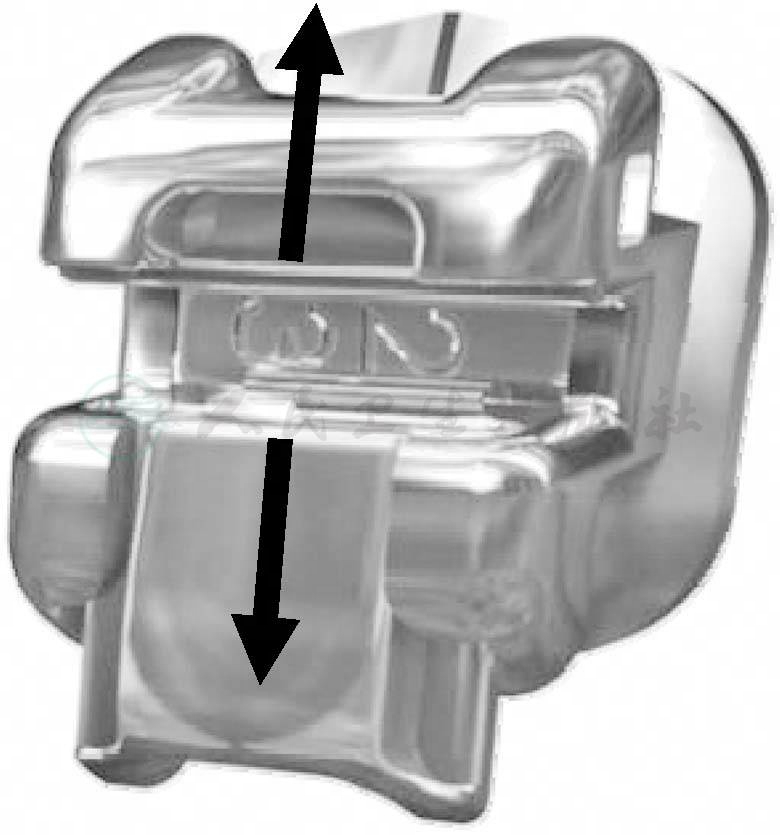

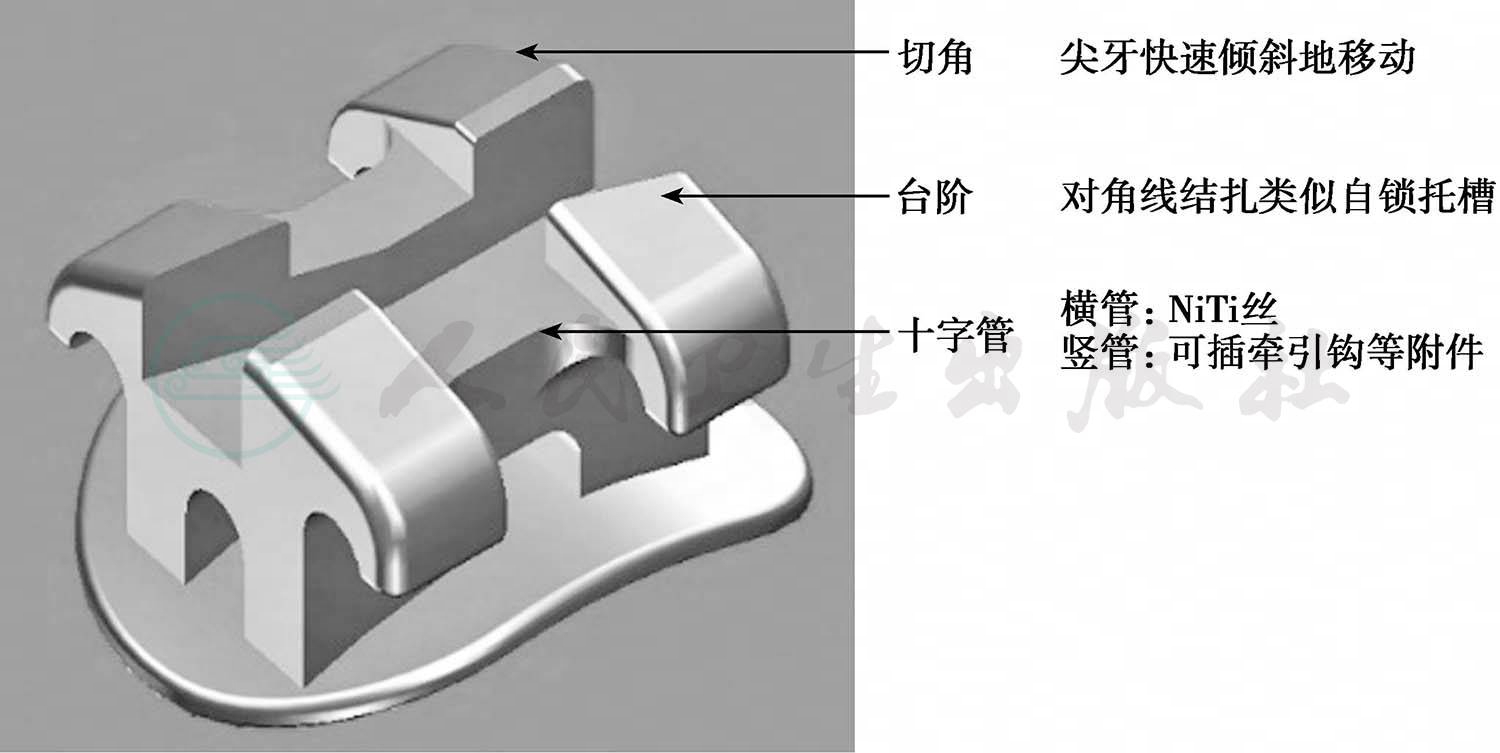

1)传动技术矫治托槽的设计:

为了最大限度地减少阻碍牙齿移动的滑动摩擦力和约束力。传动直丝弓矫治托槽有别于普通直丝弓矫治托槽的特殊设计:①尖牙托槽:程序化“滑动倾移型直丝弓托槽”或“倾斜滑行型直丝弓托槽”;具有双槽沟,有利于牙齿倾斜移动;托槽水平两翼之间有一台阶,高出槽沟底部,当对角线斜结扎时,可避免结扎丝与弓丝接触,可产生自锁滑动效果,故也可称作自锁结扎;托槽基部有“十”字形的沟管,如果将镍钛弓丝插入基部横管,可产生行之有效的正轴作用(图17)。②其他托槽:直丝弓托槽,除了槽沟外,其他结构与尖牙托槽相同。通过斜结扎或自锁结扎可达到类似自锁托槽的滑动效果,其背面有一个“十”字形的沟管。必要时,竖管可插附件,横管可插入镍钛圆丝(图18)。③托槽槽沟的预成数据:托槽槽沟预成数据以自然正常𬌗与矫治好的群体的𬌗均值相结合为依据,加以修正。分为标准型及Ⅲ型,标准型适于Ⅰ、Ⅱ类牙颌畸形,Ⅲ型适于Ⅲ类牙颌畸形。

图17 尖牙托槽

图18 其他牙位托槽

2)技术特点:

在轻力的作用下尖牙可做快速的倾斜滑动,到位后,可利用镍钛丝与托槽基底部横管的作用完成便捷的正轴矫治。利用结扎丝进行托槽对角结扎可体现自锁滑动的效果。同时具有牙齿快速、稳定移动和牙齿移动范围大、稳定的效果,牙齿倾移只需持续传动轻力50~60g。该方法易于打开咬合,可有效改善凸或凹面型;可解决轻至中度骨性牙𬌗畸形病例,不需要口外力、种植体支抗或多曲唇弓,大大降低了正颌外科手术率。

3.隐形矫治技术

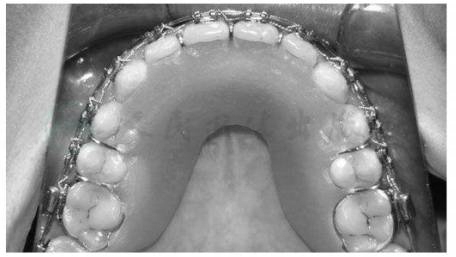

(1)舌侧隐形矫治技术:

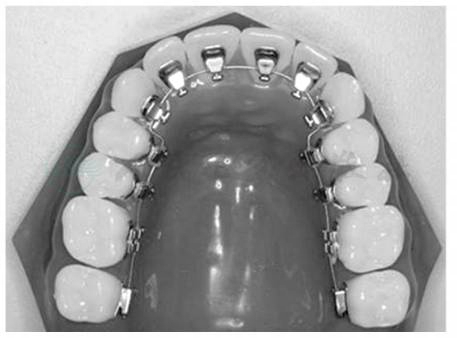

在牙齿的唇面粘结矫治器会直接影响患者的美观,也是固定矫治器的主要缺点。20世纪70年代,在日本和美国开始出现舌侧矫治技术,即将矫治器全部安装在牙齿的舌侧面进行正畸治疗,外观上看不到任何治疗装置。舌侧矫治技术一经发明即受到了患者的极大欢迎和正畸医生的热捧,但由于其设计生产存在一些难题,如舌侧空间小、如何更方便地使用矫治器等,曾一度限制了舌侧矫治的发展。后来随着舌侧矫正技术的生物力学等领域的突破性进展,舌侧矫治技术已经成为一种成熟、系统的固定矫治技术(图19)。

图19 舌侧矫治器

1)舌侧矫治器的生物力学作用特点:

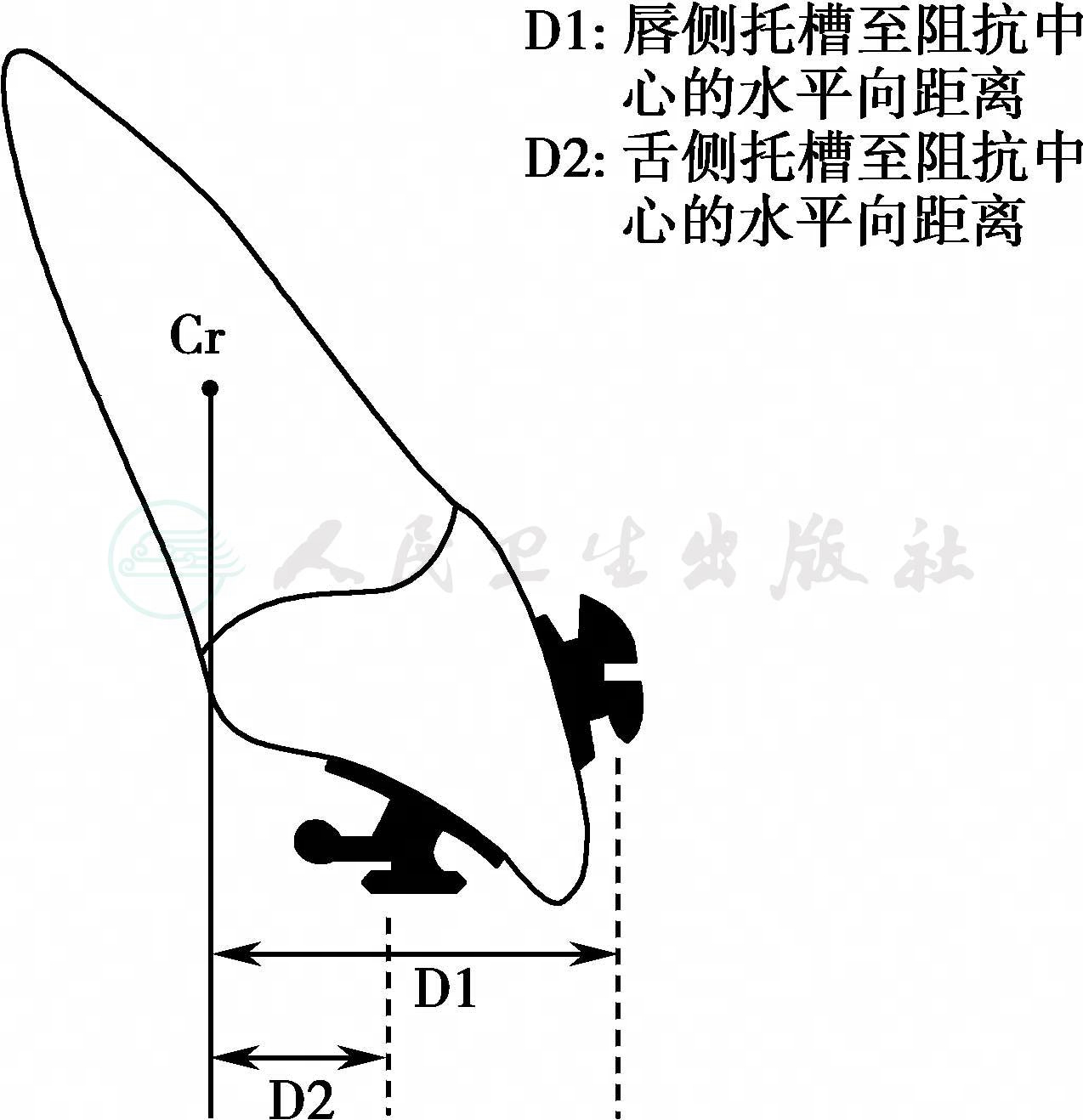

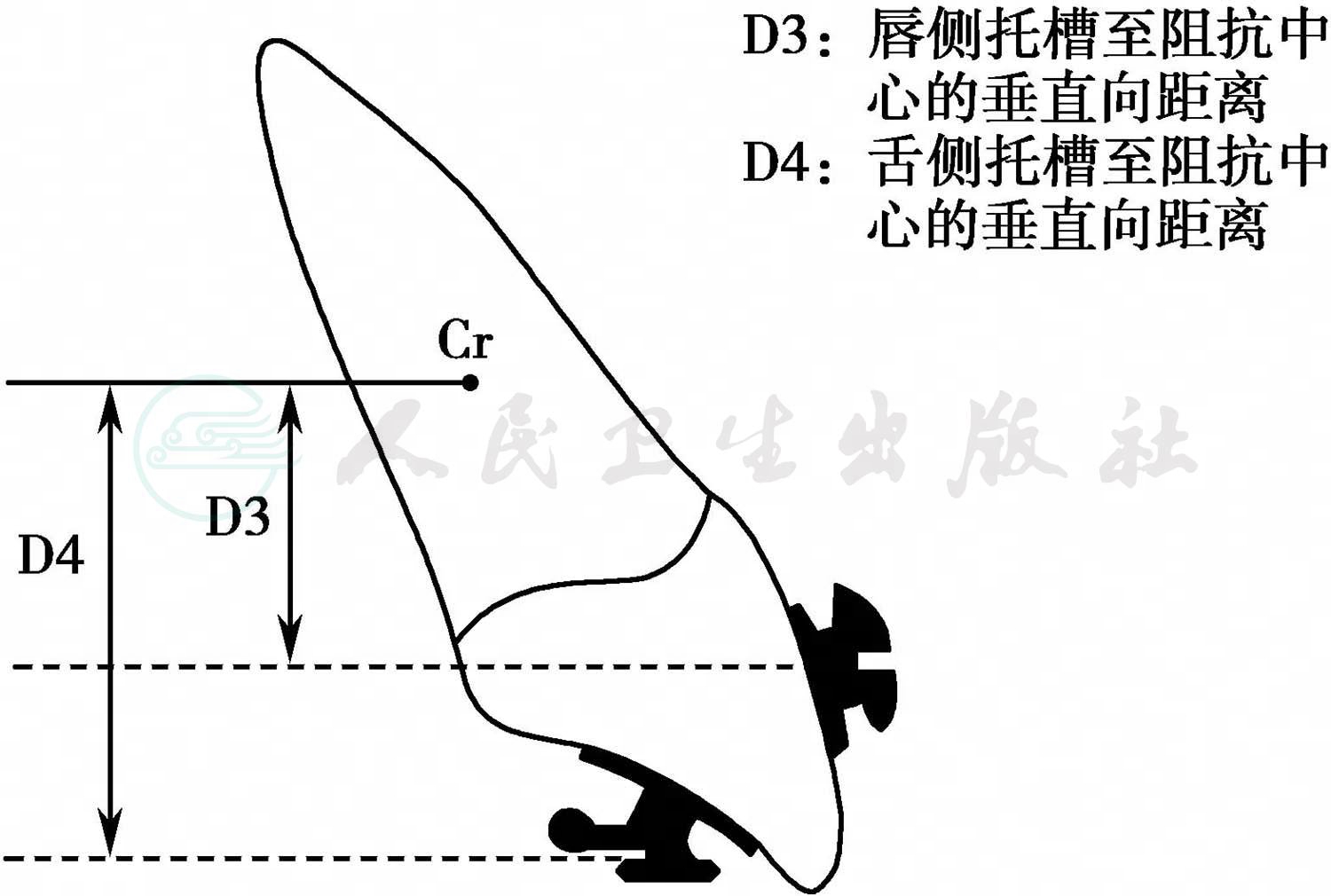

舌侧矫治器力的作用点位于牙冠舌侧,生物力学上与唇侧矫治器存在较大差异。从矢状平面上看,舌侧托槽距阻力中心的距离远小于唇侧托槽到阻力中心的距离,因此,单纯的牙齿压入移动更接近整体移动(图20)。在垂直平面上,舌侧托槽距阻力中心的距离大于唇侧托槽距阻力中心的距离,因而在施以相同矫治力内收前牙的情况下,舌侧矫治器可获得更大的力矩,加大了前牙内收的过程中控制前牙转矩的难度(图21)。

图20 在水平方向上舌侧托槽较唇侧托槽更接近单根牙阻力中心

图21 在垂直方向上舌侧托槽较唇侧托槽更远离单根牙阻力中心

2)优点:

①结果可视化:个性化舌侧隐形矫治器在生产前,矫治医生确定矫治方案,患者在计算机3D排牙软件上能直观地看到矫治后的效果;②隐形美观:舌侧矫治器佩戴在牙齿内侧,从外观上完全看不到钢丝和托槽,且无需担心牙齿表面的脱矿现象;③精准控制:个性化的底板和托槽的定位精准,便于精细化的调整;④缩短疗程:由于力学控制相对更加容易,可缩短约1/4的矫治疗程。

3)缺点:

①个性化的舌侧托槽,费用高昂;②技术难度大,托槽之间距离和操作空间都很小,医生操作困难而费时;③患者佩戴前期舒适度较差,对发音和维护口腔卫生有一定程度的影响。

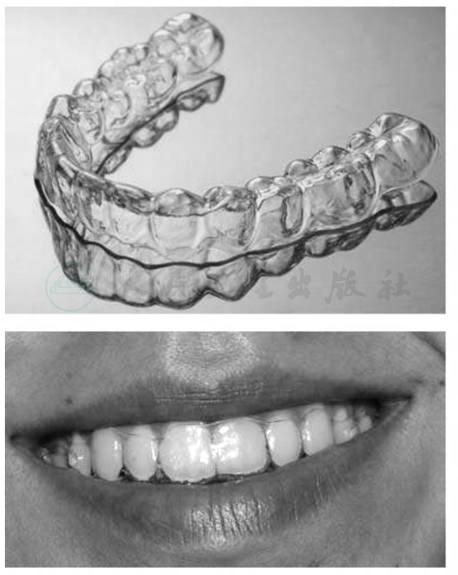

(2)无托槽隐形矫治技术:

无托槽隐形矫治技术首次将覆盖式矫治器的概念与先进的三维数字化技术结合起来,从而达到移动牙齿的目的。这一技术要求临床医生在治疗前就设计出实现矫治目标的最佳方案,并以此为基础加工出一系列无托槽隐形矫治器(图22)。

图22 无托槽隐形矫治器

1)力学系统:

与固定矫治器不同的是,隐形矫治器移动牙齿的力量来源于隐形矫治器的材料,这种矫治力的大小很大程度上取决于牙齿要移动距离的大小。一般认为,隐形矫治器戴入后产生约50g的初始力,矫治力随时间逐渐减弱,但是牙齿仍然会移动到矫治设计软件预先设计的位置。

实际牙位是指牙齿在口内的位置,初始牙位是指通过硅橡胶印模获取的牙齿的最初位置。相对而言,所谓预期牙位是指由设计软件确定的虚拟牙位,确定虚拟牙位的前提首先是临床医生要征得患者的同意,其次牙齿的移动不能超过生理限度。

2)无托槽隐形矫治的优点:

①无托槽隐形矫治器是透明的,距离0.5m以外就可以不被旁人察觉,是目前最为美观的一种矫治选择;②无托槽隐形矫治器是可摘的,患者无需改变饮食习惯和日常的口腔卫生习惯,易于保持口腔卫生;③无托槽隐形矫治器是较为舒适的,体积相对较小且不会像托槽和弓丝那样刺激颊黏膜及周围软组织;④无托槽隐形矫治器可以通过医生逐步降低每一步矫治器的牙齿移动量来减轻疼痛;⑤通过有选择的附件粘接设计可适用于有充填物或冠修复体的牙齿;⑥节省椅旁时间,无托槽隐形矫治器发生意外的情况要少于固定矫治;⑦无托槽隐形矫治器可以精确指定治疗中需要移动和保持不动的牙齿;能有效地控制垂直向的关系,减少前牙开𬌗的发生。

3)无托槽隐形矫治的缺点:

费用较高,医生入门简单,但要完全精准地实现矫治设计目标比较困难;牙齿移动的滞后现象导致牙齿移动的实现率与3D动画有差距。

4)方案设计中的注意事项:

①熟练掌握软件的各项功能;②过矫正的合理设计;③矫治中密切关注牙周组织的健康,避免上前牙区域的骨开窗、骨开裂等副作用;④避免过多的邻面去釉,以及注意邻面去釉的时机;⑤如果实际牙位偏离预期牙位过多,矫治中应及时重新设计方案。

错𬌗畸形经正畸治疗,牙颌关系恢复正常后,仍有回复到矫治前错𬌗的趋势,这称为复发。为防止错𬌗矫治后的复发,使治疗结果得以稳定,则在错𬌗矫治后需对矫治效果进行保持。

(一)复发的原因

1.矫治完成后,错位牙齿得以矫治,但牙龈结缔组织纤维及牙周膜纤维的张力未能恢复平衡,因而牙齿不能稳定在矫治后的位置上,有回复到原来位置的趋势,特别是一些严重扭转的错位牙。

2.由于矫治设计不当,出现超限矫治也是引起复发的原因,特别是扩大牙弓过度,使牙齿位置到了牙槽基骨之外,这样的牙位是不稳定且极易复发的。

3.由于矫治过程中牙位、颌位的改变,口颌系统的神经、肌肉的动力平衡发生改变,而这种变化后牙位颌位的神经、肌肉动力平衡的建立和稳定需要一定时间。

4.在错𬌗矫治完成后,如引起错𬌗的一些口腔不良习惯还未破除,则仍可造成错𬌗畸形的出现。

5.在牙颌面生长发育完成前,矫治后的患者牙颌面的生长发育将仍受生长型遗传特征的影响,而引起错𬌗的复发,特别是一些骨性畸形如下颌前突等。

(二)保持的方法

常用的保持方法是矫正完成后戴用保持器。临床上多用的可摘保持器是由一对卡环、双曲唇弓及基托组成的,称为Hawley保持器。常用的固定保持器可由第一磨牙带环舌侧焊一舌弓,也可由尖牙舌侧以黏合剂固定舌弓。对于个别扭转牙的保持常用矫治牙上带环唇舌侧焊丝来保持器。

目前也使用透明塑料压膜保持器进行保持。

在一些扭转牙及上中切牙间间隙矫正完成后可以作龈纤维环切术,使牙龈牙周纤维在新的牙位下改建。

在一些生长发育期矫正完成的骨性趋向的错𬌗畸形可采用矫形力保持器,如头帽颏兜保持器,以抑制下颌过度生长,或上颌口外唇弓防止上颌过度发育。

(三)保持的时间

一般保持器开始时需全天戴用6个月~1年,以后6个月~1年期间可仅在晚间戴用。对于易于复发的扭转牙矫治后的保持时间需加长,而对于不易复发的牙源性前牙反𬌗等错𬌗的保持时间则可短些。