属肌肉紊乱疾病类,仍为关节外疾患。常指除翼外肌外的闭合肌群痉挛,多有精神因素,部分疾患为翼外肌痉挛长期得不到适当治疗发展而来,并可进一步发展为肌挛缩。

患者常常有明显的精神因素影响,有严重的神经衰弱等病症。

颞下颌关节紊乱病是口腔科常见病,多发病。流行病调查资料发生率在20%~80%。

病因与发病机制都极为复杂,目前多数学者认为是多因素致病,诸多因素之间可相互作用,互为因果,造成下颌运动的不协调或关节的负荷过重而诱发本病。

1.局部创伤史

如曾承外力撞击、突咬硬物、张口过大(如打呵欠)等急性创伤;经常咀嚼硬食、夜间磨牙以及单侧咀嚼习惯等。这些因素可能引起关节挫伤或劳损,咀嚼肌群功能失调对本病的发生也有一定影响。

2.牙合因素

如深覆、多数后牙缺失以及牙齿咬合面过度磨耗等,造成咬合垂直距离过低,从而改变髁状突在关节窝内的正常位置,使其向前或向后移位,破坏关节的正常结构,造成关节功能紊乱。

3.全身及其他神经精神因素

与本病可有一定关系,如情绪急躁、精神紧张、容易激动等情况。此外,免疫因素、风湿病史,受寒也与本病有关。

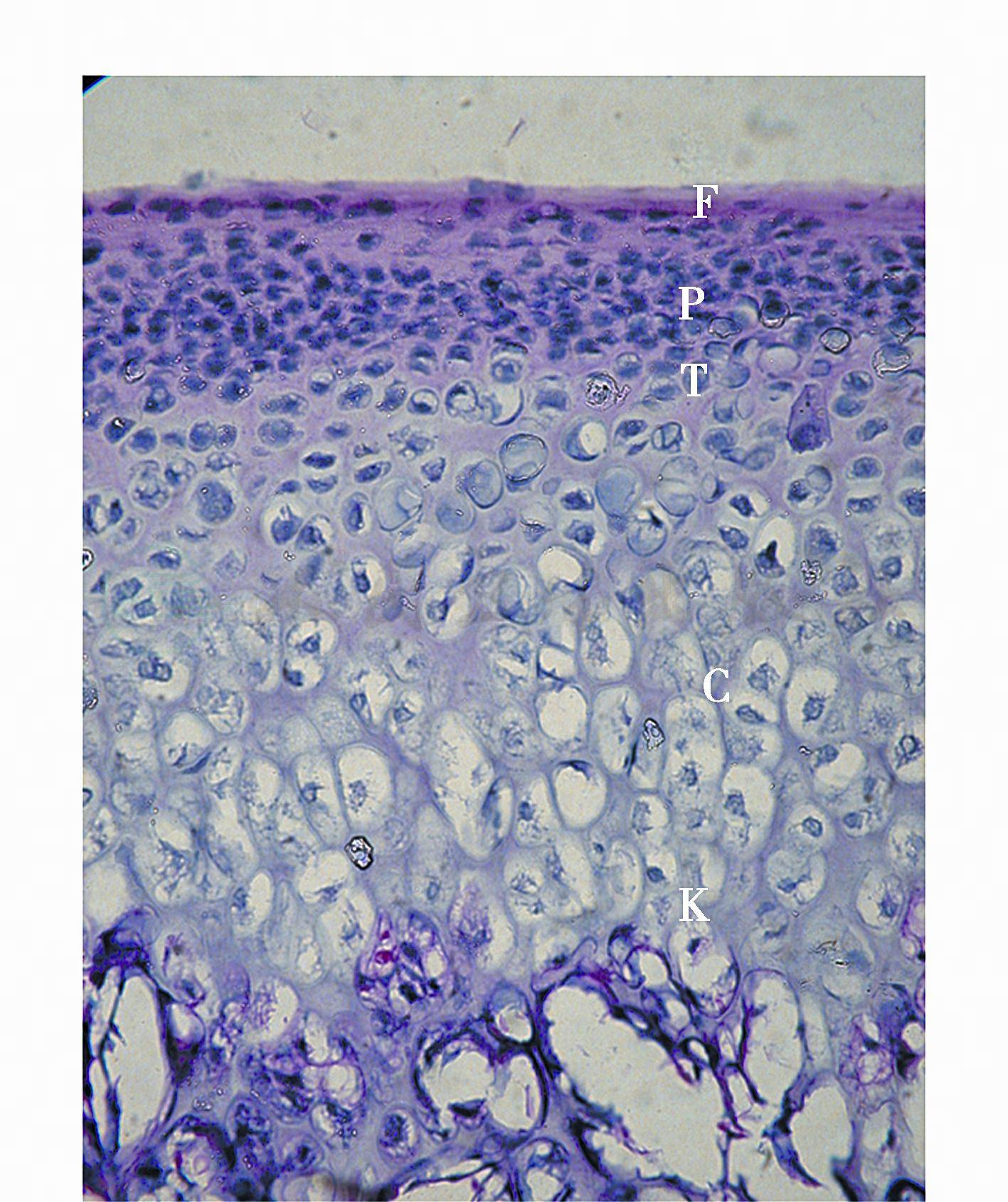

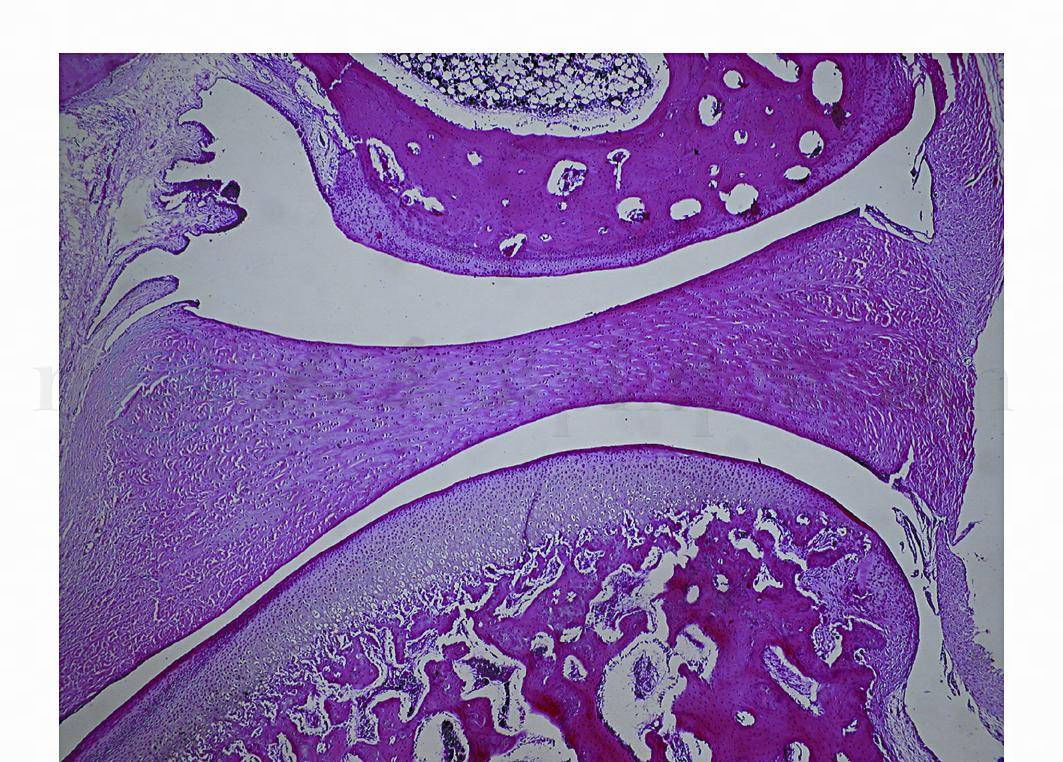

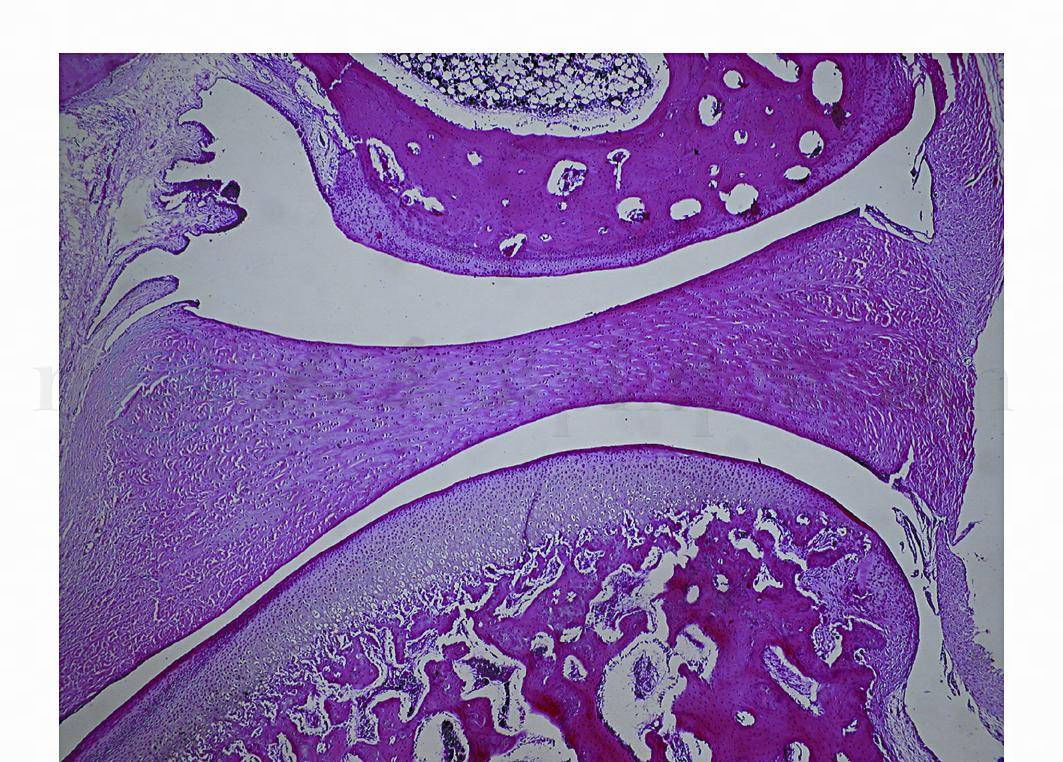

一、关节软骨

关节软骨(articular cartilage)位于关节结节和髁突表面,是一种特殊形式的结缔组织,不含神经纤维、血管及淋巴管。组织学上,国内学者一般把髁突软骨由浅至深分为4 层:纤维层、增殖层、肥大软骨层和钙化软骨层(图1)。但国外学者往往把髁突关节软骨分为5层,甚至6层,如:Luder等分为关节表面层、多形细胞层、扁平细胞层、肥大细胞浅层和肥大细胞深层。Oberg等则把关节软骨分为纤维结缔组织层、增殖层、过渡层、软骨层和骨化层。

图1 髁突软骨

注:F:髁突软骨分纤维层;P:增殖层;T:过渡层;C:软骨层;K:钙化软骨层。

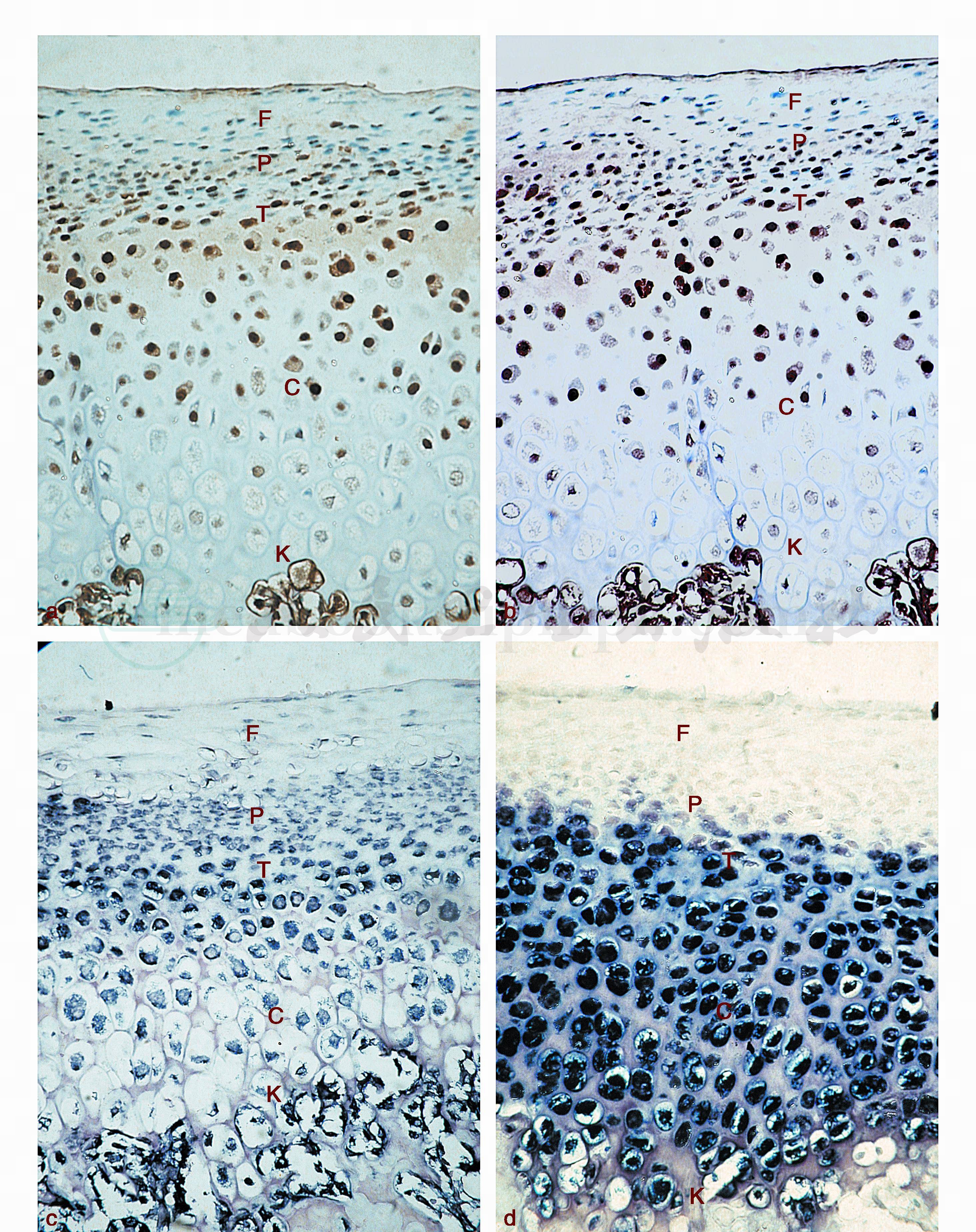

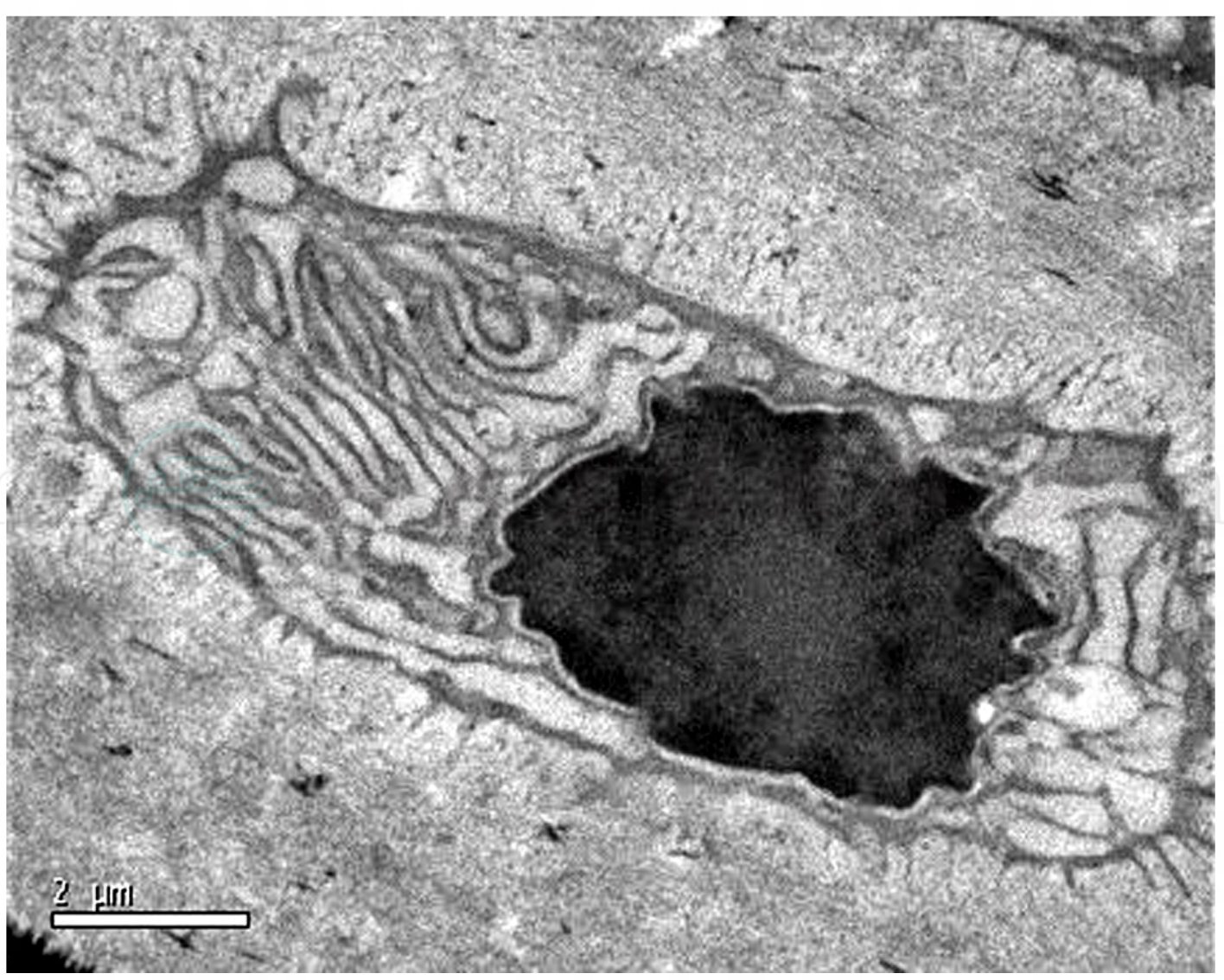

谷志远等通过免疫组化、原位杂交和透射电镜等方法发现,增殖层的深浅两层形态和功能都不一样。增殖层的浅层细胞形态虽由浅至深逐渐变大,但细胞免疫组化和细胞间基质染色显示此层尚无软骨组织的特征。而深层细胞增大,胞浆由少变多,细胞间质也由淡红向淡蓝转变,免疫组化发现,增殖层的浅层细胞无成纤维细胞生长因子受体(fibroblast growth factor receptor)表达,增殖细胞核分子抗原(proliferation cel nuclear antigen)阴阳性染色相间。深层细胞有FGFR3和PCNA表达。原位杂交结果显示,增殖层的浅层细胞有蛋白多糖聚合体mRNA表达,但不表达Ⅱ型胶原mRNA。增殖层的深层细胞强表达Ⅱ型胶原和蛋白多糖聚合体mRNA(图2)。超微结构也显示,浅层细胞和深层细胞的细胞结构有较多的不同(图3)。这表明,增殖浅层和深层在功能和形态上均有不同,增殖深层已向软骨细胞过渡,应将其分为2层更合理,即髁突关节软骨分为纤维层、增殖层(增殖浅层)、过渡层(增殖深层)、软骨层(肥大软骨层)和钙化软骨层。

图2 髁突软骨增殖层

注:a.FGFR3 的表达:纤维层(F)、增殖层(P)无表达,过渡层(T)由阴阳性染色相间变为全阳性。软骨层(C)的浅层所有细胞均呈阳性或强阳性,软骨层深层细胞和钙化软骨层细胞均为阴性(免疫组化×40);b.PCNA 的表达:纤维层(F)主要为阴性,增殖层(P)为阴阳性染色相间,过渡层(T)为阳性表达,细胞质、细胞核均有阳性染色。软骨层(C)阳性表达,钙化软骨层(K)基本上为弱阳性或阴性表达(免疫组化×40);c.蛋白多糖聚合体mRNA 的表达:纤维层(F)不表达,增殖层(P)有表达,过渡层(T)和软骨层(C)均表达,钙化软骨层(K)弱表达(原位杂交×40);d.Ⅱ型胶原mRNA 的表达:纤维层、增殖层(P,F)不表达,过渡层(T)和软骨层(C)均强表达,钙化软骨层(K)弱表达(原位杂交×40)。

图3 电镜图

注:透射电镜结果:过渡层细胞胞膜有较多的短突起,细胞周围有透明空晕及纤细的无周期性横纹的Ⅱ型胶原纤维,细胞器的丰富(透射电镜×24000)。

纤维层位于软骨的表面,由致密的结缔组织构成,其中胶原纤维的排列大致与髁突关节面平行。此带一般约10列纤维细胞。随年龄增长,此带的细胞成分逐渐减少。增殖层在发育期由许多密集的小细胞组成,可见有丝分裂相。老年人的增殖带不很清晰。此带的细胞可分化出肥大带内的软骨母细胞和软骨细胞,还能分化出成纤维细胞。增殖带是髁突软骨的生长中心,在关节面的改建和修复中起着重要的作用。细胞形态较小自浅至深由扁平向扁圆演变,细胞间质与纤维层相似,为红色。过渡层(增殖深层)细胞密度下降,细胞形态由扁圆到椭圆形,体积增大,胞浆变多,细胞间质由淡红向淡蓝转变。老年人此带极薄,甚至可以消失。肥大层为富有胶原纤维的透明软骨组织,含有4~5列软骨细胞,发育期此带细胞大,列数多,由浅向深细胞逐渐增大,至接近钙化软骨带时细胞基本呈圆形,核仁很小,偏向于细胞的一侧。在接近骨组织处,细胞形态很大,核皱缩,胞浆呈空泡状,细胞间质由钙化出现,即钙化软骨层。该层为髁突软骨和骨之间的联系带,呈齿样与其浅层的肥大带、深层的骨小梁相互交错,并有钙化。各层排列有序,在髁突的不同部位,各层的厚度有不同。纤维层在髁突前斜面的中部最厚,增殖层以关节后斜面最厚,肥大层在近关节软骨的边缘附着处最薄。

关节窝和关节结节骨皮质表面覆盖的软骨组织大致可分为关节表面层、增殖层、肥大层和钙化软骨层,与髁突表面的纤维软骨组织相比,其增殖层不明显,肥大层基质成分较多,肥大细胞很少,但在关节结节后斜面附近软骨细胞则较多。关节窝和关节结节的钙化软骨层均较薄。

关节软骨分层排列反映了关节软骨功能适应的生物力学变化。浅表层主要以剪力为主;增殖层、过渡层和软骨层则主要承受压力载荷;钙化软骨将关节面附着于骨上。虽然光镜下关节面平滑,但扫描电镜观察显示,其表面与高尔夫球之表面相似,有许多间隔大约为300μm,直径为8~15μm的凹陷。但有人认为,正常的关节软骨表面可能很平滑,其波状起伏的凹陷可能与标本固定前的脱水有关。

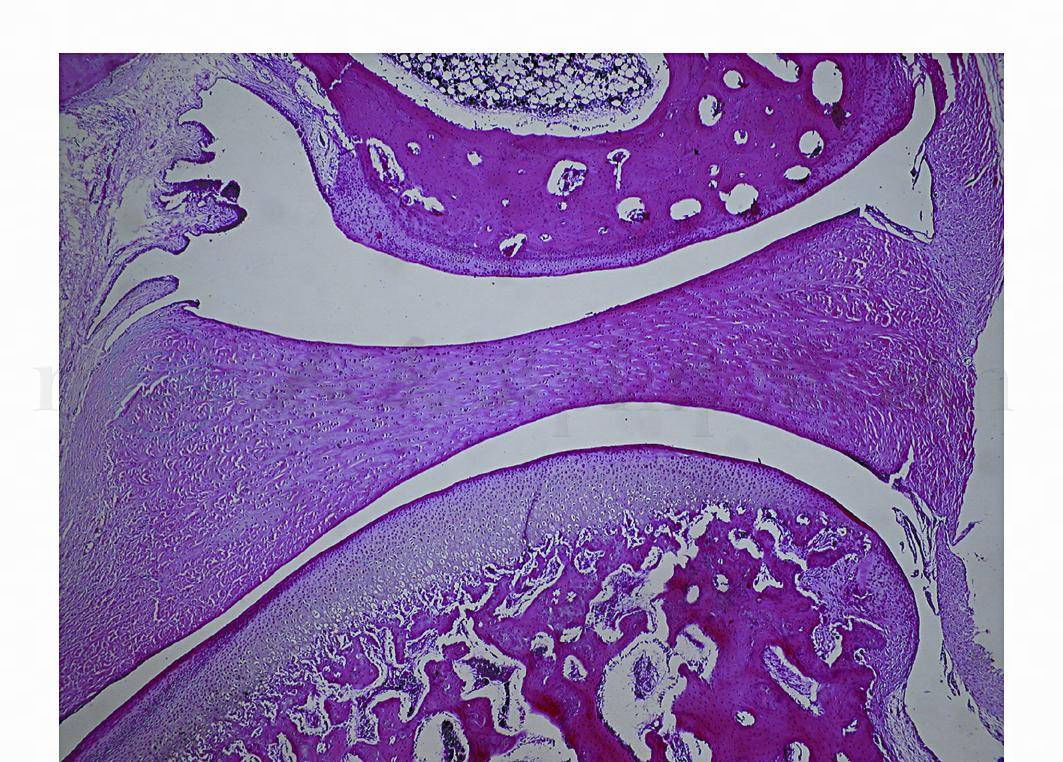

二、关节盘及其附着

关节盘(disc)由坚韧而致密的纤维组成,其形状与关节面一致。关节盘的下表面为凹面,与髁突的凸面相吻合。由于关节盘前、后部分增厚,使其上表面也呈凹面,中央部分较薄。关节盘纤维由Ⅰ型胶原构成,除中央部分外,胶原纤维束一般排列较疏松,方向无规律。关节盘从前到后分为前带、中带、后带和双板区(图4)。双板区构成关节盘的后附着。

图4 关节盘

注:关节盘从前到后分为前带、中带、后带和双板区。

1.前带

为增厚的胶原纤维,胶原纤维以多向走行为主,镜下可见在前后向走行的纤维之间,夹杂不同程度的纤维断面和斜切面,主要由胶原纤维和少量弹力纤维组成,前带与翼外肌及关节囊交界处以及后带与双板区交界处有神经、血管分布。

2.中带

由前后方向排列的胶原纤维和弹力纤维组成,纤维排列致密,无血管分布。部分标本中有明显的纤维断面或斜切面,但明显少于前、后带中相应纤维断面成分。

3.后带

由胶原纤维和弹力纤维组成,胶原纤维以前后向走行为主,其间夹杂多少不等的其他走向的纤维,少量弹力纤维散在其间,无血管、神经分布。

4.双板区及关节盘的附着

后带的后方为双板区,有上下两个板。上板由胶原纤维和粗大的弹力纤维组成,与关节囊融合止于颞鳞缝处,即为颞后附着。下板由胶原纤维和少量的弹力纤维组成。下板向下与髁突颈部骨膜相融合,即为下颌后附着。两板之间的空隙为含有大量血管和神经的疏松结缔组织及脂肪组织。在闭口运动中具有吸收运动震荡的功能,是关节营养、润滑的重要结构基础。

颞前附着中只有极少量疏松结缔组织样结构,下颌前附着以疏松的结缔组织样结构为主。翼外肌纤维与局部关节囊以及关节盘前部相融合。

三、关节囊和滑膜

颞下颌关节囊(articular capsule)由韧性较强的致密结缔组织构成,使得髁突、关节结节和关节盘形成整体。其内表面衬以结缔组织组成的滑膜。在关节上半部,关节囊较疏松,在后方附着在颞鳞缝处,在前方附着在关节结节和关节凹的边缘,在关节中部和侧缘与关节盘相连,在下方紧密附着在髁突颈部。

关节囊光滑的内层即为滑膜(synovial membrane),滑膜衬于关节腔但不延伸至关节软骨表面。滑膜是颞下颌关节的组成部分之一,有着吞噬、胞饮、分泌蛋白质及其他物质、转运抗原、调节软骨细胞代谢等重要功能,在维持正常关节生理及在颞下颌关节病的发病机制中占有重要地位。胚胎时滑膜来自原始骨骼芽基的间充质。滑膜表面有绒毛和皱折,向关节腔突出。随年龄增长和受到病理性损伤,皱褶数量增加。滑膜可分为固有层和滑膜下层两层(图5)。固有层为细胞性内膜,通常由1~4层滑膜细胞构成,其下方并无基底膜样结构,细胞之间为无定形的间质,不含纤维。滑膜下层为疏松结缔组织,含有血管、神经以及成纤维细胞、巨噬细胞、肥大细胞和脂肪细胞等细胞成分,与关节囊的纤维性组织相连续。滑膜固有层与滑膜下层并无明显界限。有时滑膜中内膜缺失,使内膜下的结缔组织直接暴露在关节腔内。

图5 正常滑膜

注:正常滑膜可分为固有层和滑膜下层两层,固有层通常由1~4层滑膜细胞构成,其下方并无基底膜样结构。

电镜下,滑膜固有层由明显不同的两型细胞组成,分别标为A型细胞和B型细胞(图6),A型细胞以富有高尔基,无数的微管和小泡但有粗面内质网为特征,胞浆有多个伪足;B型细胞以富含粗面内质网、微管和小泡的数量比A型细胞少,很少有伪足。关节软骨无血管,其营养主要来自滑膜,滑膜的其他两个主要功能是排除关节腔内碎屑和调节软骨代谢。在颞下颌关节紊乱病时滑膜细胞变性这些功能也就降低或完全丧失。Ueno证实在拔除单侧磨牙后,A型细胞摄取辣根过氧化物酶的功能下降,滑膜表面的纤丝样物质堆积也干扰了关节液的渗出,这可导致软骨的损害和疾病的加重。这可能是结构紊乱导致器质性改变的原因之一。

图6 滑膜细胞

注:a.A型滑膜细胞,富含高尔基,微管和小泡,但有粗面内质网为特征,胞浆有多个伪足;b.B型滑膜细胞,以富含粗面内质网,微管和小泡的数量比A型细胞少,很少有伪足。

滑膜向关节腔内分泌滑液,其中含有蛋白质、黏液素和酶,此外还有少量单核细胞、淋巴细胞和游离的滑膜细胞,偶尔还有多核白细胞。滑液的主要功能是为关节提供一种液体环境,在关节运动时起润滑作用。此外,滑膜还有清除进入关节腔的外界物质的作用。滑膜细胞可以分泌多种细胞因子,如IL‐1、TNF‐a等,这些细胞因子对关节的破坏,各种症状的产生有密切关系。滑膜细胞还分泌化学因子吸引白细胞等的聚集,如CXC吸引中性粒细胞、CC主要介导单核细胞和淋巴细胞的聚集。更加重要的,滑膜细胞分泌蛋白酶及其抑制物,其中比较重要的有丝氨酸蛋白酶和基质金属蛋白酶。滑膜细胞增生、血管形成以及炎细胞浸润是炎症性关节炎的特征性改变之一。

四、软骨下骨组织

软骨下骨组织主要由皮质骨和松质骨构成。皮质骨菲薄,年幼者甚至不形成薄层骨板样结构,骨小梁细小,骨小梁间隙与软骨组织直接相通。随着年龄的增长,皮质骨逐渐增厚,骨小梁增粗,骨髓腔变小,松质骨中骨小梁呈与皮质骨垂直的方向排列。

一、关节软骨病变

病变早期在各种致病因素作用下,软骨细胞合成基质金属蛋白酶增加,造成软骨胶原纤维的降解,消弱了对亲水性大分子蛋白多糖的限制,引起软骨的水肿和软化,同时蛋白多糖大量丢失。组织学观察可见关节软骨原纤维的形成(fibrillation),即沿胶原纤维束排列方向的连接断裂。软骨中可发现特征性的软骨细胞丛(chondrocyte cluster)及蚓状小体(vermiform bodies),前者代表软骨细胞增殖旺盛,可能是软骨细胞对损伤的修复性反应,后者通常认为是弹力纤维的变性,多发生于弹力纤维分布丰富的盘后区。研究发现软骨的损害一旦发生通常是不可逆的,随病变发展软骨表面出现大小及方向不同的裂隙(splitting),关节镜下可见软骨表面粗糙,形成溃疡,严重者软骨全层剥脱,软骨下骨暴露。随着软骨降解产物不断释放入关节滑液,引起滑膜细胞的吞噬作用,导致滑膜的继发炎症,滑膜细胞分泌的细胞因子如白细胞介素‐I(interleukin‐I,IL‐1)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)等将进一步加重关节软骨的损害。

二、骨质病变

软骨边缘区由于进行性的改建形成骨赘(osteo‐phyte),软骨下骨的骨密度增加,骨小梁增粗,呈象牙质变(eburnation)。有些患者还可出现为软骨下骨的侵蚀,可见骨皮质缺失,骨松质破坏,骨髓腔内充满纤维组织。软骨下骨囊肿改变是关节退行性变的另一病理特征,可发生于关节表面或稍下方,形态、大小及数量各异。一般认为软骨下骨囊肿形成与骨组织损伤、坏死以及关节内压升高,使关节滑液被挤入有关。

三、滑膜的改变

多继发于软骨的改变,早期可见滑膜充血,滑膜内淋巴细胞及浆细胞浸润,随后可出现滑膜的增生、肥厚。滑膜下组织出现脂肪变性。

四、关节盘的改变

关节盘常发生变形甚至穿孔,光镜下可见关节盘内胶原纤维排列紊乱,出现玻璃样变及断裂。盘穿孔周围细胞成分增加,可有血管长入。关节镜下可见关节盘表面血管扩张,穿孔周围表面粗糙有纤维素性渗出。严重的患者可见关节盘与关节窝呈不同程度的粘连。

关节软骨主要由软骨细胞和细胞外基质(extracel ular matrix,ECM)组成。ECM含有水、胶原、蛋白多糖、结构糖蛋白、少量脂肪和无机盐类。软骨细胞占软骨组织的5%或更少,由未分化的间充质细胞分化而来。成熟软骨细胞的形态因分布的位置及软骨陷窝的不同而呈现或扁或圆,细胞核呈偏心性,其超微结构因细胞位置及活性的不同而各异。肥大层内的细胞核为单个或多个分叶状核,高尔基复合体发达,内质网及线粒体发育良好,而增殖层细胞内质网则较少。深层细胞内含有与细胞蜕变有关的胞质内纤维。软骨细胞的代谢活动相对较低,再生能力非常有限。生理负荷将促进其新陈代谢,制动等因素可因影响基质扩散而造成软骨细胞营养障碍。颞下颌关节骨关节面表面覆盖着纤维软骨,故含有一定的成纤维细胞。

X线片及关节造影无特异性表现。

治疗方法同翼外肌痉挛型。主要是解除肌痉挛,同时消除或尽可能减弱引起肌痉挛的因素。解除肌肉痉挛的方法有:①口服肌松弛剂;②选用钙离子导入法、红外线或蜡疗等温热理疗;③中药局部热敷等。但本病以温和的物理疗法为佳,通常需要多个疗程,在治疗期间休息是必需的。

1.避免开口过大造成关节扭伤,如打哈欠、大笑。

2.受寒冷刺激后,防止突然进行咀嚼运动,以免引起肌痉挛、关节韧带的损伤。

3.纠正不良咀嚼习惯,如单侧咀嚼、咀嚼硬物、夜间咬牙。

4.消除有害刺激,如治疗牙周炎,拔除阻生智齿,修复缺牙,矫正错合等。

5.保持精神乐观、放松、心胸开阔的精神状态,增强信心,注意劳逸结合,积极参加文体活动。