眶部的骨折可以大致分为两大类。一类为眶周骨的损伤,累及眶缘及其附近骨质,可称为鼻筛(鼻眶)及颧眶骨折;另一类为眶内的骨折,不累及或仅稍累及眶缘,称为眶底(或眶壁)爆裂性骨折。

当外力打击于眶缘时,坚实的眶缘骨质能保护眶内容物,使其不遭受严重损害。眶缘也可发生骨折,通常是在较薄弱处,如眶下缘及颧额缝处。

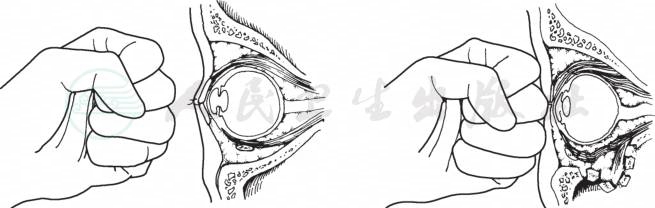

爆裂性骨折常是眶的软组织遭受外力打击的结果,如外力击于眼球及眼睑,则眶内容物快速后退,眶内压力突然增加,眶底及(或)眶内侧壁即发生骨折。如眶缘不发生骨折,则此种类型的损伤即为单纯性爆裂性骨折。单纯性爆裂骨折发生机制如图2所示。大多情况下,单纯性爆裂骨折是由于直径大于眶缘的钝物引起,如拳头、肘部、网球等。直径小于眶缘者,将引起眶内容物的直接损伤(如眼球破裂或其他损伤),而不发生骨折。

外力打击于眶缘时,也可以既产生爆裂骨折,也产生眶缘骨折,这种类型的损伤称为非单纯性爆裂骨折,常见于鼻眶筛骨折、Le Fort高位骨折,特别多见于颧眶骨折。在这种损伤中,软组织少有被夹持情况,亦少有进入上颌窦的情况。

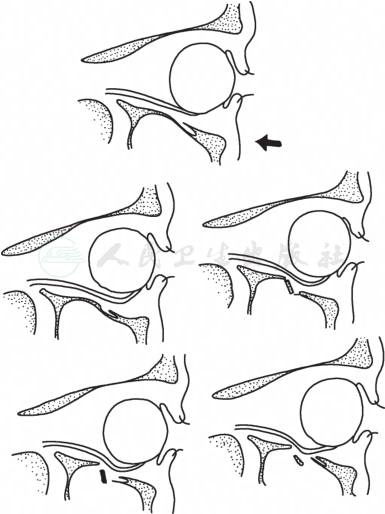

近年,有人提出另一眶底骨折发生的机制。认为在遭受创伤时,坚固的眶缘被推向后,眶底发生线性骨折,此线性骨折前部的后缘推其后部的前缘向后,直至后部产生骨折,前部继续后移。打击力量消失后,坚实的眶缘立即回复原位,眶内软组织的复位缓慢且不能完全复位。外伤后迅速发生的水肿使眶内压力进一步增加,加上重力,使眶内容物进入上颌窦的情况进一步恶化(图3)。

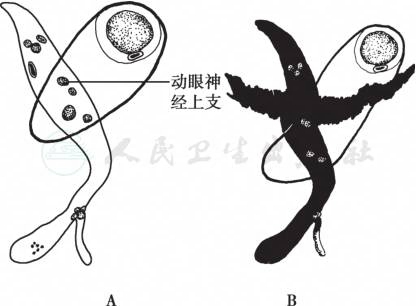

眶底骨折会引起功能上的障碍。眶底眶下裂前部的骨质,因眶下管的存在而成为薄弱易发生骨折的部分。骨折后,眼下直肌及下斜肌随同其周围的脂肪和结缔组织可能被夹持于骨折片之间,引起眼球垂直向运动障碍而产生复视。恢复眼球的活动后,复视常能消失。但另外的情况也不能忽视,即眼上直肌的神经遭受损伤(图4),而产生类似眼下直肌被夹持的症状以及眼下直肌和下斜肌直接受到损伤的可能性。眶内侧壁骨折并有内直肌受夹持的损伤也可发生。

图2 单纯性爆裂骨折发生机制

图3 眶底骨折发生的另一种机制

图4 眶底骨折,眼上直肌的神经受损伤

A.示通过蝶骨及眶上裂的神经 B.粗黑条为可能发生的骨折,皆可损伤动眼神经上支,发生上直肌减弱或瘫痪,产生类似下直肌被夹持的症状

眼球内陷症状是眶底骨折的另一重要并发症。其产生原因是由于眶内组织下垂或眶腔扩大所致。眶底或眶内侧壁骨折时,眶腔的体积皆可扩大,为产生眼球内陷的常见原因之一。晚期,眼球内陷产生的原因是脂肪萎缩或坏死肌肉的收缩(瘢痕形成)。

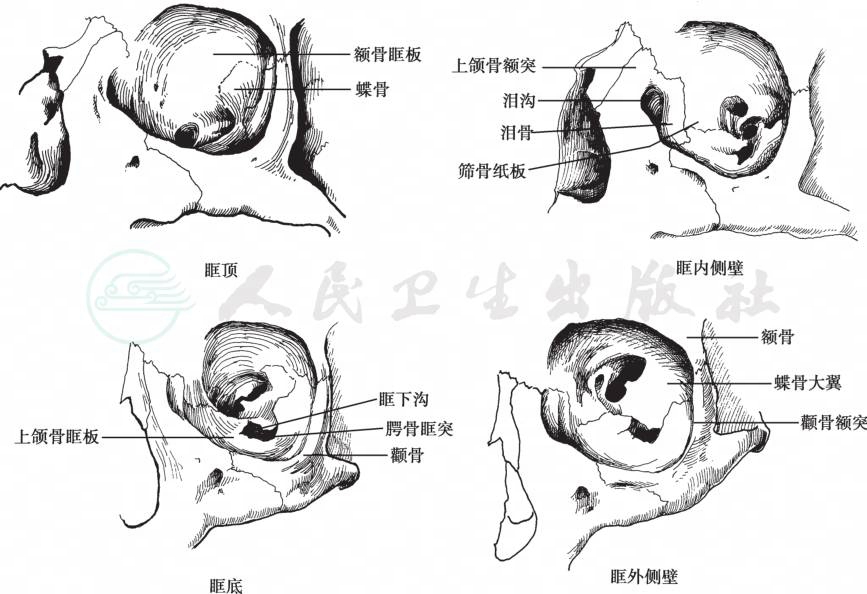

眶可作为一四边形的锥体来描述,其底部在前方,锥体的尖突向视神经孔。

底部为眶缘,坚固,上方为额骨,下方为颧骨及上颌骨,外侧方为颧骨,内侧为上颌骨。眶四周之壁的骨质薄,可分为顶、底、外侧壁及内侧壁,其构成如图1所示。内侧壁是最薄的部分。眶下裂前方的眶底为上颌骨的眶板,是最常发生眶底爆裂性骨折(blowout fracture)的部位。

图1 眶部应用解剖

是否进行手术,应依据有无复视、眼球内陷、CT检查有无眶缘骨折、眶壁缺损、眼肌嵌顿而定。通常情况下,CT检查有骨折和骨缺损,加上有复视或眼球内陷,即为手术适应证。

眼球内陷在伤后因软组织肿胀,常不易判断,但伤后早期,两侧眼球比较,差距超过2mm时,可认为有眼球内陷。如7~10天后,两侧眼球的差距在3mm以上,也是内陷的表现。

CT检查有时可见眶底缺损及软组织进入上颌窦,此为明确的手术适应证。

早期的复视可因软组织肿胀引起,故最好在7~10天后复查。如复视是由眼球下垂引起,则应早期手术。

全身情况不允许或眼球本身遭受损伤,皆应推迟手术。

手术时,做下睑下切口,即在下睑下距睫毛边缘2~3mm处。切开皮肤后,潜行剥离至眶下缘处。掀开骨膜并向眶底分离。如眶内软组织已进入上颌窦,用钝器细心将其游离复位。如软组织被夹持较紧,不易游离时,可用蚊式止血钳将夹持骨的边缘折断,使软组织游离。

软组织游离后,将其轻柔托起,置入植入物覆盖缺损。植入物可用薄骨片或软骨片,取骨处可为髂嵴、肋骨片,或用上颌窦前壁骨片,或可取自鼻中隔,目前多用钛网。然后在眶下缘下方处缝合骨膜。缝合前,应再检查复视恢复情况,再逐层缝合伤口。

术后立即给冷敷,以减轻肿胀。伤口表面可涂抗生素软膏,盖纱布。术后12小时,应查视力。

术后,复视及眼球内陷通常皆有改进。偶尔,手术部位有延续数月之久的疼痛及压痛。如复视仍然存在,应考虑被夹持的肌肉未完全松解或眼球仍有下移。可再次手术,完全游离被夹持的肌肉或置入大小厚薄合适的植入物。眼球内陷如未被矫正,应考虑眼眶体积过大的可能性。