口腔黏膜病是指发生在口腔黏膜上及口腔软组织的除肿瘤以外的疾病。

口腔黏膜病病损的临床表现是多种多样的。最常见的是溃疡及糜烂,其他如角化异常、疱疹、结节、坏死等,亦可发生。而且在病程的不同阶段还可以发生病损类型的更迭,如疱疹破溃可形成溃疡,上皮剥脱后形成糜烂等。从病因来看也比较复杂。除极少数病种是单纯由局部原因引起外,大多数口腔黏膜病的发病和全身状况有着密切的关系。有些口腔黏膜病损是全身性疾病早期或晚期的一部分病征。还有许多口腔黏膜病病因不明,其中最常见的是复发性口疮及一些口腔黏膜和皮肤先后或同时发生病损的疾病。但无论哪种情况,口腔黏膜病往往都在身体抵抗力降低时发生。所以在诊治时要注意从口腔局部联系全身,从口腔黏膜病损的表现寻求疾病的本质,才不致因诊断不明而延误治疗。

口腔是一个复杂的环境,经常处于湿润状态,又有合适的温度,故宜于多种细菌及真菌寄生。还有一些长期存在的机械性刺激因素,如尖锐的牙尖及牙齿边缘、残根、残冠和不良修复体等。进食时的咀嚼摩擦,经常接受的冷热温度或酸辣等均可成为刺激口腔黏膜的因素。由于上述原因使口腔黏膜直接受到威胁而可能引起疾病。但事实上多数人并未发病,这主要因机体还有有利的抵抗力的一面。如前述黏膜本身的结构和机体天然的抵抗力(免疫防御),另外唾液的作用亦是抗病因素之一。

唾液是由三对大的唾液腺,即腮腺、下颌下腺、舌下腺及许多分布在上下唇、颊、舌、腭等处的小唾液腺的分泌液组成。唾液的成分比较复杂。主要成分是水,另有有机成分及无机成分,如多种酶及蛋白质、电解质、上皮细胞、白细胞等,它有机械清洗及抗菌能力,均有利于抗病。唾液量及流率与身体的生理及病理状况有关。健康成人的唾液流率平均每分钟为0.3ml(0.08~1.85m l/min)。但随着年龄的增长,腺体的分泌组织渐渐被脂肪及结缔组织代替,所以老年人唾液分泌量会减少。临床上常见老年人以口干为主诉而就诊者,这是生理性变化。但是当患Sjgren综合征或腮腺炎时因唾液腺泡萎缩、破坏,就会使唾液分泌量减少,流率降低,患者亦会感到口干,这种变化是病理性的。又如唾液免疫蛋白的多少、化学成分的变化等亦与口腔黏膜的发病有关。正常情况下唾液的pH为6.0~7.9,介于弱酸至弱碱性。如果pH偏酸,白色念珠菌就易在口腔内繁殖而引起感染。

此外,注意除去口腔中的残根、残冠,修改不良修复体等机械刺激因素,保持口腔卫生减少菌斑的生成等,对减少口腔黏膜发病及促进病损的愈合是有益的。

疾病分类的目的是为了反映病变的本质,便于诊断,指导治疗。但口腔黏膜病病因复杂,病种繁多,临床表现多样化,往往与全身状况关系密切。目前在分类方面还存在一些问题。主要是对一些疾病的病因及发病机制尚不明确,且很多病的病损表现或发病部位都有交叉重叠,故无论按病因、病理或病损表现、发病部位等进行分类,均存在交叉现象,而不易分清。

为了突出治疗重点,可按疾病的发病原因、病损部位及临床表现的共同特点将口腔黏膜病加以归纳分组如下。

1.病损单纯或主要发生在口腔黏膜的疾病本组包括的常见病有复发性口腔溃疡、创伤性损害、口腔念珠菌病,细菌性及病毒性感染性口炎,唇及舌的固有疾病,口腔白斑及口腔红斑(或称赤斑)等。

2.口腔黏膜和皮肤以及生殖器、眼、鼻腔等黏膜同时或先后发生病变的疾病本组包括的常见病有多形性红斑、药物过敏、扁平苔藓、慢性盘状红斑狼疮、天疱疮、类天疱疮、Behccet病等。

3.全身性疾病在口腔黏膜的表征本组包括全身各系统病、营养缺乏、代谢障碍、内分泌紊乱,以及结核、梅毒等特殊感染所表现的口腔黏膜病征。

以上三组疾病中,第一组治疗重点应放在口腔局部,全身方面根据情况辅以抗感染及支持治疗。第二组治疗应同时注意口腔和身体其他部位的病损,并根据情况给予全身调整免疫功能,抗感染及支持治疗。第三组的治疗重点是全身性疾病,口腔病损只作预防继发感染及对症治疗即可。

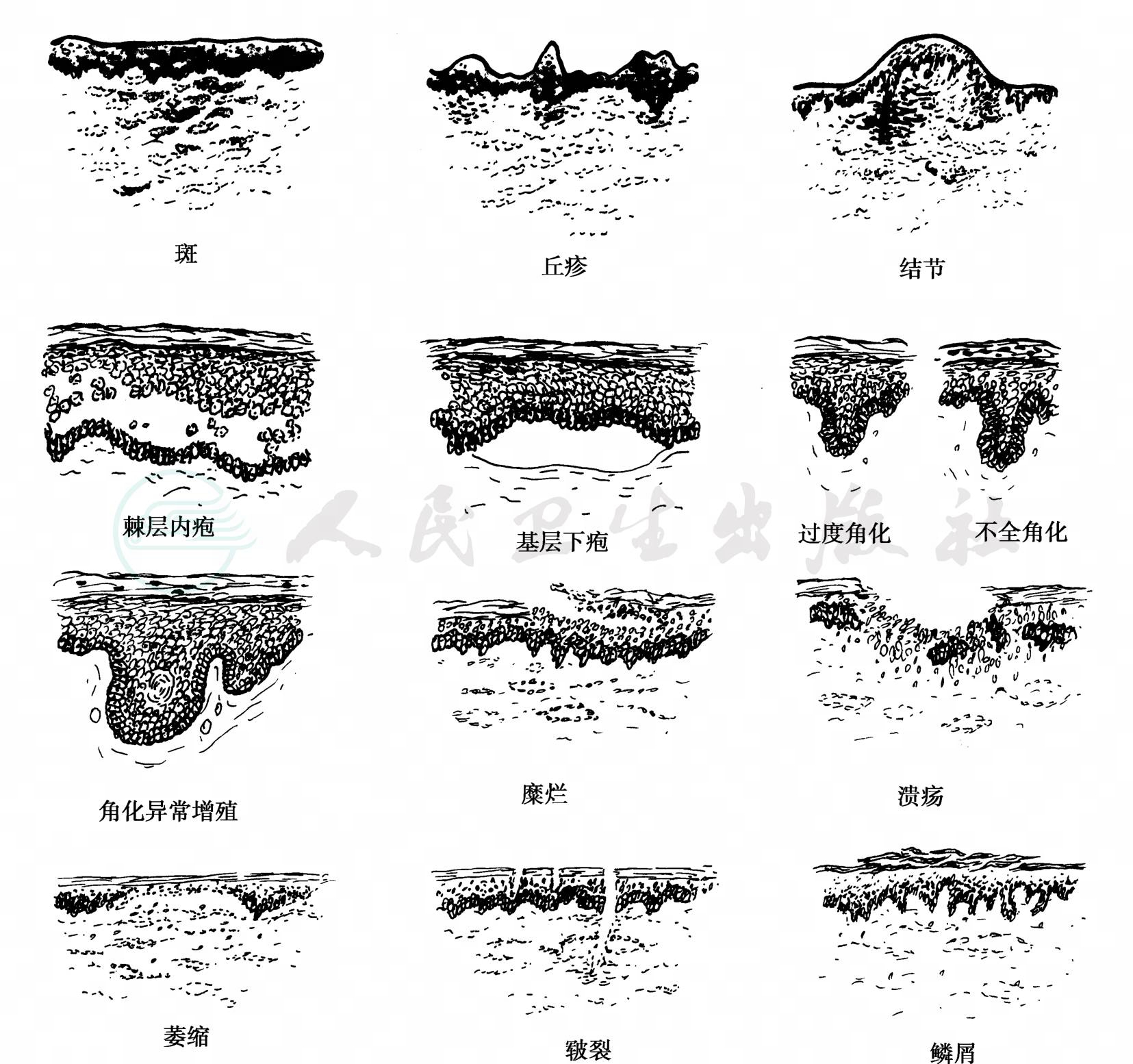

虽然发生在口腔黏膜的病损有多种表现,但各种口腔黏膜病均有自己的病损特点,所以根据病损表现可以初步提示对疾病的诊断范围。而要正确诊断口腔黏膜病,首先就要能正确辨认各种病损的临床表现及了解其组织变化,再结合病史、症状和其他进一步的辅助检查即可得出较明确的诊断,以便制定正确的治疗方案。口腔黏膜临床常见病损如下(图1)。

图1 口腔黏膜的一般结构模式图

1.斑(macule)

是黏膜或皮肤上的局限性颜色异常。斑不高于黏膜或皮肤表面,也不使黏膜变厚。其大小、形状、颜色各不相同。大小可由直径数毫米到数厘米。颜色可以是红、棕或黑褐色等。如因固有层血管扩张、增生、充血等所形成的斑为红色到红棕色,称为红斑。用玻片压时可见红色消退。如由于出血引起的瘀斑,则压时颜色不消退。在多形性红斑、慢性盘状红斑狼疮等疾病可见红斑病损。血小板减少性紫癜在黏膜及皮肤上可见瘀斑。色素斑的颜色由棕色到黑色,是由于上皮基底层有黑色素细胞,亦可因陈旧性出血有含铁血黄素存在于固有层内而引起。色素斑可以是生理性的,亦可能是病理性的。

2.丘疹

丘疹(papule)是一种小的实质口腔黏膜基本病损模式图性突起,高于黏膜面。直径大小可由一毫米至数毫米。表面形状可能是扁平、尖形或圆形。基底形状可能是圆形、椭圆形或多角形。颜色可以是红、紫红、白或黄等。丘疹消退后不留痕迹。在光学显微镜下见丘疹的组织变化是上皮变厚、浆液渗出及炎症细胞浸润等。因有实质内容故触之较硬。扁平苔藓的病损是口腔黏膜上出现白色丘疹排列成线状或斑块状。皮肤上的丘疹初呈紫色,久之呈褐色,有明显瘙痒或烧灼感。

3.结节

结节(nodule)病损是有组织增生,形成突起于黏膜表面的小结。一般慢性炎症以增殖性变化为主。结节就是肉芽肿本身在临床上的表现。又如纤维瘤时,结缔组织纤维的增生亦可形成结节,表现为高出黏膜或皮肤的实质性突起。触之较硬而坚实。如果肉芽组织的一部分坏死、液化则可形成脓肿。当肉芽肿的表面组织坏死脱落没有正常的覆盖上皮时则形成溃疡。口腔结核、恶性肉芽肿的病损都表现有炎症性肉芽组织的增生,临床表现为结节。

4.疱

疱(vesicle)是一种小的圆形突起,内有液体贮留。如贮有脓液为脓疱,贮有血液为血疱,贮有浆液为水疱。口腔黏膜病常见的疱为水疱,内容物为渗出的浆液。疱的数目及分布情况可以是单个的,也可为多个分布成簇。疱膜可以很薄或较厚,这要根据疱所在的位置而定,分为三种情况。

(1)角化层下疱

是最浅的疱。疱在角化层下,使角化层与上皮剥离,如皮肤上的脓疱病有角化层下疱。口腔黏膜很少见这种疱。

(2)棘层内疱

这种疱在棘细胞层内。因为疱在上皮层内,故疱壁很薄,极易破裂。临床上很难见到完整的上皮内疱,如天疱疮病损即为上皮内疱,且伴有棘细胞层松解。疱疹性口炎亦为上皮内的疱,但没有棘细胞层松解。

(3)基层下疱

这种疱在上皮基底层之下。基底细胞变性,使上皮全层与黏膜下组织剥离。疱壁为上皮全层,故较厚,与棘层内疱比较,不易破裂。在临床上可见到完整的疱,如多形性红斑、类天疱疮、扁平苔藓等,均为基层下疱。

5.大疱

大疱(bulla)的疱疹较大,直径由数毫米至数厘米。大疱可直接发生,或由数个邻近的小疱融合而成,如天疱疮、多形性红斑等疾病可出现大疱。天疱疮的疱四周无红晕,发生在看来像“正常”的黏膜或皮肤上。如果摩擦天疱疮患者未发生疱疹的黏膜或皮肤也可形成疱,或使之与上皮剥离。此种现象即为尼氏征(Nikolsky sign)阳性,说明天疱疮患者黏膜和皮肤的易受损性。

6.角化异常

(1)过度角化(hyperkeratosis)

过度角化可表现为两种情况即过度正角化(hyperorthokeratosis)和过度不全角化(hyperparakeratosis)。由于上皮角化层异常增厚,或角化层没有随着代谢过程脱落即形成过度角化。组织病理变化是角层增厚、粒层明显、棘层亦可增厚。过角化的临床表现是黏膜发白、增厚,表面粗糙发涩感。例如白斑、扁平苔藓等疾病的白色角化斑块或条纹,均为过度角化或过度不全角化。

(2)不全角化(parakeratosis)

当黏膜上皮有炎症或棘层水肿时常出现不全角化。其组织变化是在角化层中有未完全消失的、固缩的上皮细胞核。临床表现,如唇红部的脱屑,或湿润的口腔黏膜的浅小凹陷。扁平苔藓、慢性盘状红斑狼疮病损的上皮表层可能出现不全角化。

(3)角化异常增殖或称角化不良(dyskeratosis)

是上皮细胞异常发育,在棘层及基底层中发生角化。一般是在高度增生的上皮钉突中出现。这种情况易于癌变。临床上如白斑表面增生、不平整和有硬结时要怀疑是上皮异常增生。

7.糜烂

糜烂(erosion)是指黏膜上皮浅层破溃而不完整,但未波及上皮全层,所以病损浅,愈合后不留瘢痕。糜烂可继发于疱疹破溃以后,上皮剥脱后,或由创伤引起。如糜烂型扁平苔藓、慢性唇炎、剥脱性龈炎等,均可出现糜烂。

8.溃疡

溃疡(ulcer)是由于上皮坏死脱落而使组织形成凹陷。溃疡底部是结缔组织,所以溃疡面一般都有炎症细胞浸润和纤维蛋白的渗出。由于引起溃疡的原因不同,组织破坏的程度不同,所以溃疡的深浅和形状亦各异。如损害只波及上皮层称为浅溃疡,愈合后不留瘢痕。如破坏达到黏膜下层称为深溃疡,愈合后可留下瘢痕。溃疡是口腔黏膜病中最常见的病损。常见的复发性轻型口疮,球菌、病毒感染性口炎等均表现为浅溃疡。复发性坏死性黏膜腺周围炎及一些肉芽肿性溃疡则表现为深溃疡。

9.萎缩

萎缩(atrophy)是上皮(也可伴有结缔组织)的细胞体积缩小和数目减少。临床可见组织变薄。如上皮变薄则结缔组织中的血管颜色明显透露致使黏膜发红,组织表面稍凹陷。舌乳头的萎缩可使舌面光滑发亮。

10.皲裂

皲裂(rhagade)是黏膜或皮肤发生的线状裂口,系因组织失去弹性变脆所形成。当皲裂浅,只限于上皮层时易愈合,且不留瘢痕;如皲裂深达固有膜或黏膜下层时能引起出血和疼痛,预后有瘢痕形成。如慢性唇炎时唇红部有皲裂。维生素B2缺乏及白色念珠菌感染等,口角亦可出现皲裂。

11.脱屑

脱屑(desquamation)是上皮表层脱落成鳞屑或大片状,往往是由炎症引起。表层多为不全角化。皮肤上的鳞屑能堆积在皮肤表面,但口腔内因有唾液的湿润故不能见到脱屑。口腔黏膜脱屑仅见于唇红部。

12.痂

由于在黏膜或皮肤表面病损的渗出液变干而形成痂皮(crust)。口腔内因为唾液的湿润而不能形成痂,只有唇红部可以结痂。痂是由脓液、血液、浆液加上上皮残渣以及一些体外物质干后所形成,颜色由黄至棕色或暗紫色,视其构成成分而定。唇红部的痂因暴露在空气中较干燥常可形成裂口而出血,如口角炎、唇疱疹等。

13.假膜

假膜(pseudomembrane)是由于上皮缺损形成溃疡后,由炎症渗出的纤维素形成网架,加上坏死脱落的上皮细胞和炎症渗出物集结在一起而形成。假膜不是组织本身,所以能被擦掉或撕脱。细菌感染性口炎的溃疡面或多形红斑的溃疡面均有较厚的假膜。

14.坏死及坏疽

局部组织发生病理性破坏、死亡,称为坏死(necrosis)。坏死组织受腐败细菌作用而发生坏疽(gangrene)形成腐肉而脱落,并遗留深的溃疡。临床表现为污秽的暗灰或灰黑色缺损,并有恶臭。显微镜下表现为组织失去原来的结构,核固缩、破裂以至溶解成无结构物。如坏死性龈口炎、白血病、粒细胞缺乏症、恶性肉芽肿等,均可形成坏死性溃疡。

(一)口腔黏膜的一般组织结构

口腔黏膜是由上皮及固有层组成,两者之间有基底膜相隔。黏膜层借疏松的黏膜下层与其深部组织相连接。

1.上皮

上皮由内向外依次是基底层、棘层、粒层和角化层。因上皮全层为复层鳞状上皮,故病原微生物不易透过而有保护机体的作用。

2.固有层

固有层中的结缔组织为纤维结缔组织。在固有层中突向上皮部分的结缔组织称为结缔组织乳头,而上皮伸向结缔组织的部分则称为上皮钉突。血管不分布到上皮层,神经纤维可伸入到上皮内,且有丰富的神经感受器。所以浅层溃疡或糜烂时非常疼痛。

3.基底膜

基底膜是连接上皮和结缔组织的部分。在上皮钉突及结缔组织乳头之间,是一种由上皮细胞分泌物和结缔组织胶原纤维共同产生的复合物,主要是糖蛋白。有连接和固着上皮和结缔组织的作用。

4.黏膜下层

黏膜下层是疏松的结缔组织,有丰富的血管、神经、淋巴管、腺体脂肪组织等。黏膜下层的血管可分成细支分布到固有层的结缔组织乳头中形成毛细血管网。上皮的营养通过基底膜扩散而来,也可通过固有层的代谢提供(图2)。

图2 口腔黏膜的一般结构模式图

口腔黏膜按结构和功能不同可分为三种,即被覆黏膜、咀嚼黏膜和特殊黏膜。

1.被覆黏膜

被覆黏膜仅起覆盖作用。如颊、唇、移行沟、口底、舌腹和软腭的黏膜都属于被覆黏膜,不附着于骨组织上而附着于肌肉上,主要是使活动部位能适应口腔和面部肌肉活动时的伸展。其上皮表层基本无角化或为不全角化。唇红部黏膜上皮细胞中角母蛋白多,透明度较大,结缔组织乳头中毛细血管丰富,所以血色可透过薄而透明的上皮露出红色,贫血时可见口唇苍白。又因唇红部的黏膜下层中无腺体,所以在热性病、气候干燥等情况下易干裂、脱屑等。

2.咀嚼黏膜

咀嚼黏膜主要覆盖在硬腭及大部分牙龈的表面,是不活动的部位。这些黏膜经常受到咀嚼时的压力和摩擦,所以上皮表层绝大多数是正角化,有较厚而完整的角化层。咀嚼黏膜的上皮钉突较长,固有层的结缔组织纤维较粗大致密,故能耐受一定的压力和摩擦。

3.特殊黏膜

特殊黏膜是覆盖在舌背的黏膜。表面粗糙有许多乳头突起。其结构能适应咀嚼时舌和腭之间的相互作用及舌的伸展。同时受纳味觉。其表层主要是正角化,无黏膜下层,舌肌纤维可伸入固有层内。舌体上有4种乳头。①丝状乳头:数目最多,乳头尖端上皮为明显的正角化所以临床表现发白;②菌状乳头;数目较少,散在丝状乳头之间,呈蕈状。上皮层较薄,表层无角化故色较红。有时乳头的上皮内可存在一些味蕾故有味觉作用;③轮廓乳头:沿人字沟排列,共有8~10个,是舌乳头中体积最大者。在乳头侧壁的上皮中有味蕾,有味觉感受作用;④叶状乳头:位于舌两侧壁的后部为数条皱襞,颜色较周围黏膜稍红。舌的病变主要表现在乳头。如贫血、核黄素缺乏、白色念珠菌感染等,均可表现为舌乳头充血、肿胀、发炎。严重时乳头可以萎缩以至舌背光秃。舌背上皮细胞脱落停滞于舌背上成为舌苔,可以反映胃肠道的疾病。

(三)口腔黏膜的生理功能

1.保护功能

口腔黏膜是口腔表面的一层上皮性膜。它与皮肤所处环境不同,皮肤表面干燥,而口腔黏膜是处在湿润环境中。健康的口腔黏膜可以起屏障作用,保护黏膜下器官免受外界侵袭。其屏障功能主要由上皮完成。因上皮为复层鳞状上皮有多列细胞可以阻止微生物的侵袭。其次,黏膜固有膜的结缔组织中胶原纤维互相交织成为纤维束,可以抵抗加于黏膜表面的压力,如咀嚼压力等。上皮下的结缔组织中有许多淋巴样细胞和巨噬细胞能吞噬和杀灭微生物,保护机体不受侵袭。用免疫荧光法显示,有的淋巴样细胞能活跃地产生丙种球蛋白抗体,主要是IgA,有中和病毒和抗细菌侵入机体的作用。由于口腔黏膜的主要功能是屏障作用故其通透性小,它只对较小的分子有通透作用,而且主要在舌腹及口底黏膜。故一般口腔内给药不易被吸收。口腔黏膜亦有黑色素细胞及皮脂腺,前者有轻度的保护功能,后者有润滑功能。

2.感觉功能

口腔黏膜和皮肤一样可以接受和传递从外来环境的刺激,如冷、热、疼痛、触动和压迫等,并可引起机体对这些刺激的反应。此外,因为舌根部轮廓乳头及菌状乳头存在味蕾,是身体特有的味觉感受器。所以口腔黏膜也是消化道唯一有味觉的器官,能感受各种味道。

3.助消化功能

口腔黏膜下结缔组织中有大小唾液腺,能分泌唾液以维持口腔内的湿润及黏膜表面光滑,有助于说话及咀嚼时舌的运动,并可使食物润滑便于吞咽及消化。

(一)收集病史

口腔黏膜病病因复杂,发病往往与全身状况关系密切。有些是全身病在口腔黏膜上的病征,有些病目前病因尚不明确,仅少部分是单纯由局部原因引起。故问诊时要全面了解疾病的发生及发展过程。注意除口腔病损外,是否伴有身体其他部位的病损及症状,以及治疗经过等。有些口腔黏膜病,如白斑与吸烟有关、复发性口疮与遗传有关、多形性红斑与过敏有关等,故在收集病史时,应包括个人生活习惯,家族史及过敏性疾病史等。还需了解全身性疾病情况。

(二)体格检查

体检是进行诊断最重要的一步。通过体检,可验证采取病史时所得到的初步印象。

1.口腔检查除检查主诉部位外,应检查全口黏膜有无色、形、质的变化。有无残冠、残根或不良修复体等机械刺激因素。

检查口腔黏膜的病损应注意辨别病损的类型、分布、大小、形状、数目、深浅、软硬、是否有增生等。还应检查病损基底及周围黏膜的情况,有无炎症反应或浸润性变化。病损相应部位淋巴结情况及与骨组织的关系等。经检查可初步分辨是一般炎症或特殊炎症,是良性或恶性病损。

2.皮肤检查某些口腔黏膜病伴有皮肤病损。故体检时亦应注意皮肤有无病损,病损的类型、分布及症状等,以有助于诊断。

3.其他部位检查有些口腔黏膜病损是全身病的病征。有些病可伴发外阴、眼、鼻或其他腔孔黏膜的病损。根据病情,必要时应作全身及外阴、眼、鼻等部位的检查,并请眼、耳鼻喉、皮及内科等会诊。

(三)辅助检查

有些疾病单凭病史及体检还不足以作出诊断时,要作一些辅助性的实验室检查以确定诊断。

1.活体组织检查活体组织检查是诊断口腔黏膜病的重要手段之一。当临床不能明确诊断时,可以根据组织病理学变化,并结合临床表现综合分析,便可得出较明确的诊断。或根据组织相可以提出符合某种疾病或否定某种疾病的意见以协助临床诊断和考虑治疗原则。

下列情况可以考虑取活检:①溃疡表面有颗粒样增生或基底有硬结浸润;②白斑表面形成溃疡或出现颗粒样增生;③扁平苔藓糜烂长期不愈或表面不平整;④黏膜上有肿块或其他组织增生表现;⑤原因不明的溃疡、红斑等虽经抗感染、抗炎症治疗后2~3周以上仍不愈合;⑥疑难病例根据病史、临床表现及化验均不能明确诊断时;⑦为判断疾病的预后及采取不同的治疗方法需要将临床表现相似的疾病进行鉴别时。

取活检时应注意要基本控制病损的感染和炎症后才能进行,以免影响病理结果和活检伤口的愈合。要选择切取最可疑及有特征的病变组织。病损如为多种表现,则应在不同变化处取两种以上的标本。

2.微生物检查

(1)细菌感染:口腔黏膜常见的细菌感染为革兰阳性、阴性球菌、梭状杆菌及文森螺旋体等。可于病损部位涂片用Gram染色法染色观察。特殊感染,如结核杆菌,可涂片用抗酸染色找结核杆菌,必要时作培养,或送血培养证实。

(2)真菌感染:口腔常见的真菌感染为白色念珠菌感染。可于病损部位或义齿的组织面取材涂片,滴加10%氢氧化钾溶液,在微火焰上固定,即可在显微镜下见到白色念珠菌菌丝及孢子。亦可用PAS或Gram染色法染色见到菌丝及孢子。于病损处刮取标本,或取患者非刺激性唾液进行培养,亦可得到证实。

3.脱落细胞学检查检查脱落细胞是一种简便易行,且患者痛苦少的诊断方法,可作为下列口腔黏膜病的初步诊断或辅助诊断的一种手段。

(1)天疱疮:在表面麻醉下,揭去疱皮,于疱疹底部刮取脱落的上皮细胞做涂片。用Papanicolaou染色法染色,可见大量成堆或散在的外基底上皮细胞及呈圆形、细胞核增大、染色质增多和核四周有晕的天疱疮细胞(Tzanck cell),即可诊断为天疱疮。

(2)疱疹性口炎:在表面麻醉下,于疱疹破溃后的溃疡底部刮取脱落的上皮细胞做涂片。用Papanicolaou或Giemsa染色法染色,可以见到:①毛玻璃样核,表现为细胞核增大、细胞核染色混浊、暗淡,但均匀一致。核膜亦浓染。胞浆及细胞膜模糊不清;②可见多核合胞体,表现为细胞中核的数目增多,由几个到20~30个。细胞增大,形状奇异;③还可见细胞核内的包涵体。

(3)白斑:用于追踪白斑病损的变化。根据病损表层角化情况判断白斑的恶化倾向,如为不全角化则比正角化者更易恶变。作为一种辅助诊断方法,可监视白斑的变化倾向。

(4)早期癌变病损:对一切临床可疑癌变的病损可于病变底部刮取脱落细胞。如见到癌变细胞,可作为初步的辅助诊断,进一步取活检证实。

4.免疫学检查免疫荧光技术是把免疫组织化学方法与荧光染色法两者结合的一种技术。可以证明组织或细胞内的抗原或抗体成分,可分为直接免疫荧光法和间接免疫荧光法两种。直接免疫荧光法是把荧光素标记在第一抗体上(又称Ⅰ抗),然后直接滴在组织或细胞上,可检测未知抗原的位置,此法特异性强。间接免疫荧光法是把荧光素标记在第二抗体上(又称Ⅱ抗),待特异性抗体(即Ⅰ抗)与组织或细胞发生反应后,再将Ⅱ抗与Ⅰ抗相结合,显示出抗原的位置。此法进一步提高了灵敏度。间接法也可用于检测自身循环抗体。免疫学检查可以诊断或协助诊断某些口腔黏膜病。如用直接免疫荧光法,可以诊断天疱疮,可发现其上皮细胞间质内的荧光抗体;诊断类天疱疮,可见其上皮基底膜处有荧光抗体。部分慢性盘状红斑狼疮患者在上皮和结缔组织交界处有荧光抗体,亦可作为诊断的参考依据。检查体液免疫和细胞免疫功能的变化,可协助诊断某些口腔黏膜病。如感染性疾病,特别是白色念珠菌病及病毒感染时,免疫功能可以降低。

5.血液学检查在口腔黏膜病的诊断和治疗用药的过程中,往往需要了解周围血的情况。常需进行的检查如下

(1)感染性口炎或其他口腔黏膜病有继发感染时,需了解感染情况及程度。当使用影响白细胞的药物时,应查血常规及白细胞分类。

(2)白塞综合征(Behcet syndrome)活动期或其他可疑为恶性病变时,要查血沉。特殊感染,如怀疑结核性溃疡时,亦应查血沉。

(3)怀疑过敏性疾病时,应查白细胞分类及嗜酸细胞直接计数。

(4)舌痛、舌乳头萎缩等应查血常规,包括血红蛋白含量及红细胞数。还应查血清铁、维生素B12及叶酸等以除外贫血。

(5)口腔黏膜有白色念珠菌感染时亦应检查血液中铁、叶酸及维生素B12的含量。因缺乏这些物质时,对某些敏感个体,白色念珠菌菌丝易侵入上皮。

(6)怀疑出血性疾病或其他血液病时,应作血常规、分类及出凝血时间、血小板等的检查。必要时应作全面的血象检查。

(7)对口腔黏膜病患者亦可检查其血液中的超氧化物歧化酶(SOD)的活性,及过氧化脂质(LPO)的含量。以了解超氧自由基 (superoxide radical)对机体的损伤情况。以便调整治疗。

(8)对口腔黏膜病患者还可进行微循环和血流动力学的检查。以便在微循环方面予以改善和治疗。

(9)微量元素检查对诊断和治疗黏膜病有一定意义。如锌与上皮代谢角化有关,缺锌易发生口腔溃疡,适量补锌对治疗有益。其他,如铁、钙、硒、铜等微量元素与口腔黏膜疾病及全身状态均有密切关系。可以从头发及血中检测。

(10)肝肾功能、内分泌因素及遗传学等方面检查。一些口腔黏膜疾病与肝、肾状况,某些内分泌及代谢紊乱,遗传因素等有密切联系,因此必要时要进行这方面的相应检查。

(四)诊断

诊断是以客观事实作为依据,即在详细采取病史和体格检查后,将所得到的资料再参考辅助检查的结果,用科学的态度认真分析全部资料的意义和所反映的问题,最后可作出正确的诊断。

口腔黏膜病发病和病情变化往往和全身状况密切相关,所以除进行口腔局部的治疗外,还应进行全身治疗,特别是针对病因的治疗。必要时,应与各相关专科取得联系共同进行治疗。

(一)局部治疗

局部治疗的原则是保持口腔清洁,防止继发感染,除去口腔局部刺激因素,进行对症治疗,减少疼痛。并给局部抗炎及抗感染药物以促进病损愈合。

1.消毒灭菌药物

(1)0.1%雷佛奴尔溶液

有抑菌防腐作用,无刺激性。适用于各种口炎时含漱。特别用于唇部病变的湿敷有良好效果。

(2)0.05%氯己定(洗必泰)溶液

抗菌谱广,对多数革兰阳性、阴性细菌及真菌都有杀灭作用,在各种感染性口炎时用于含漱。

(3)1%~3%过氧化氢溶液

为强氧化剂,适用于坏死性龈口炎、冠周炎等厌氧菌感染时冲洗牙周袋及含漱。

(4)0.25%~0.5%金霉素溶液

有广谱抗菌及消炎作用。适用于严重的口腔感染作含漱剂。

(5)3%~5%碳酸氢钠溶液

为碱性溶液,适用于白色念珠菌感染,可用作含漱剂使口腔内pH偏碱性,可抑制白色念珠菌生长。义齿性口炎时亦可用以浸泡义齿,以抑制白色念珠菌在义齿上繁殖。

2.止痛药物

(1)0.5%~1%普鲁卡因

可作为含漱剂以止痛。特别在饭前含漱可使进食时减轻疼痛。

(2)4%苯甲醇

口腔溃疡或糜烂时可于病损处贴敷止痛。

(3)0.5%达可罗宁

口腔溃疡或糜烂时可以含漱局部止痛。

(4)1%~2%丁卡因

表面麻醉止痛效果好。但因毒性较大,仅于临床作表面麻醉用。不适于患者自己用药。

3.消炎及促进愈合药物

(1)1%甲紫

能防腐杀菌,有收敛作用,可保护创面,减轻疼痛,促进溃疡愈合。但不宜用于唇红部病损,以免引起干裂。

(2)中药散剂

养阴生肌散、锡类散等局部敷撒可以起到吸附剂的作用,吸附溃疡表面的渗出液。药物本身亦有清热止痛作用。可用于各种溃疡及糜烂面。

(3)药膜

用抗生素、磺胺类药、抗感染中草药或止痛药等,加入明胶、羧甲基纤维素及聚乙烯醇基质,可配制成含各种不同药物的药膜。这些药膜有药物本身的消炎镇痛功能,同时又能增加药物对病损局部的作用,并能保护溃疡面,有利于病损的愈合。

(4)药膏

用抗生素加肾上腺皮质激素、止痛药及羊毛脂等制成药膏,可用于溃疡或糜烂面,有消炎,镇痛及促进病损愈合的作用。

(5)肾上腺皮质激素

可用醋酸氢化可的松混悬液12.5~25mg(0.5~1ml)或地塞米松1~2mg(0.5~1ml)加2%普鲁卡因0.5~1ml于黏膜病损基底部注射,有较好的抗炎症及抗过敏作用。药物局部注射发挥更大的作用而减少全身用药时所产生的副作用。对糜烂型扁平苔藓、慢性盘状红斑狼疮、肉芽肿性唇炎等与自身免疫有关的疾病效果较好。

(6)超声波雾化治疗仪

将抗菌、消炎药物、皮质激素等经振荡,以水为介质可将药物变成微细的雾粒,可高浓度均匀地使药物黏附于病变表面,并能透入黏膜内可高效地减轻炎症,并达到止痛及促进病变愈合的目的。

4.除去局部刺激因素

如尖锐的牙尖,牙缘应调磨,有残根、残冠应拔除。不良修复体刺激黏膜时应予修改,以促进病损愈合。

5.理疗

(1)紫外线

紫外线局部照射有消炎、止痛及灭菌作用。除光化性唇炎外,可用于其他原因引起的口腔溃疡及糜烂。

(2)激光

激光照射对口腔黏膜有消炎、止痛、调节神经血管功能、促进正常代谢的作用。氦氖激光和二氧化碳激光对口腔黏膜溃疡、糜烂、慢性炎症等局部照射均有效。氩离子激光可用于白斑除去病损。

(3)冷冻

利用制冷剂二氧化碳或液氮产生低温,使病损组织受到破坏而被除去。可用于白斑及其他可疑癌变的病损。

(二)全身治疗

全身治疗的原则是消除使口腔黏膜致病的全身因素,并采取全身支持治疗、抗过敏治疗及调整免疫治疗等措施,以利于疾病的恢复。

1.支持疗法

绝大多数口腔黏膜病是在机体功能紊乱,身体虚弱的基础上发生的,所以支持治疗对每一例口腔黏膜病患者都是必需的。首先应给予高营养食物及维生素类药物,维生素有助于维持正常的代谢功能,提高机体的愈合能力。

2.调整免疫功能

不少口腔黏膜病的发病与免疫功能异常有关,需要进行调整免疫功能的治疗。根据免疫异常的情况采用三类药物。

(1)免疫抑制剂

某些由于自身免疫功能亢进引起的自身免疫病,如天疱疮、类天疱疮、慢性盘状红斑狼疮等,需要用免疫抑制剂治疗。某些变态反应性疾病,如多形性红斑、药物过敏性口炎等,亦需用免疫抑制剂。糜烂型扁平苔藓、重型的复发性坏死性黏膜腺周围炎亦可局部应用。常用的药物为肾上腺皮质激素,如泼尼松、地塞米松等,有抑制免疫功能、减少淋巴细胞、减少抗体形成的作用,同时亦具有抗炎症及抗过敏的作用。但是应注意用药的禁忌证及副作用。如有消化道溃疡、糖尿病、高血压、结核病等应禁忌使用。其他,如抗代谢药物、细胞毒类药物,抗疟药物如环磷酰胺、硫唑嘌呤、氯化喹啉,活血化瘀的中药,如红花、桃仁、雷公藤等,亦有抑制细胞免疫体液免疫的作用。但需注意其副作用,特别是抑制骨髓形成白细胞、诱发感染及其他副作用等。

(2)免疫增强剂

某些反复发生细菌和病毒感染的患者,特别是发生口腔白色念珠菌病者往往有免疫功能低下或缺乏,除体液免疫外主要是细胞免疫功能降低,所以需用免疫增强剂。常用的制剂有转移因子、胸腺肽、干扰素、免疫核糖核酸、厌氧棒状菌苗、丙种球蛋白、胎盘球蛋白等,均可不同程度地恢复或增强免疫功能。转移因子可增强细胞免疫功能,增加巨噬细胞的吞噬功能,可以抗细胞内感染。其他制剂亦可促进抗体产生或激活补体,增强吞噬功能,以提高机体的抵抗力。

(3)免疫调节剂

有些药物对不同免疫反应异常者有双向调节作用,使免疫反应低的升高,高的降低,正常者不发生变化。如左旋咪唑、聚肌胞、前列腺素,中药,如人参、党参、甘草、茯苓等均有上述作用。如多数复发性口疮患者用左旋咪唑能延长溃疡复发的间歇期。

3.抗过敏治疗

在口腔黏膜病中,如多形红斑等,是与变态反应有关的疾病。因发生变态反应时,体内可释放出组胺从而使黏膜和皮肤发生血管扩张、渗透性增加等病理性变化。故治疗时除用免疫抑制剂外还需要用抗组胺药物。常用药物有氯苯那敏、氯雷他定、安其敏、苯海拉明、异丙嗪等。此外,钙制剂,如葡萄糖酸钙、乳酸钙、氯化钙等,均有抗过敏、降低毛细血管渗透性和消炎、消肿的作用。

4.抗感染治疗

(1)抗细菌感染

口腔黏膜的细菌感染病原菌主要是革兰阴性及阳性球菌、梭状杆菌等。青霉素对上述细菌有较好的抑菌或杀菌作用,且毒性较小,所以治疗细菌性感染性口炎时应首先选用青霉素。但要注意过敏问题。其他,如四环素、红霉素、螺旋霉素、罗红霉素等,亦可应用。必要时可作药敏试验,选择最合适的抗生素。

磺胺药物亦有较好的抗菌作用。其抗菌谱较广,对革兰阴性菌及阳性菌均有作用。常用药有磺胺嘧啶(SD)、磺胺甲基异噻唑 (SMZ)、磺胺间甲氧嘧啶 (SMM)又称长效磺胺C等。

中草药如小檗碱、金银花、穿心莲及鱼腥草等亦有效。

(2)抗病毒感染

口腔黏膜的病毒感染可用中草药,如板蓝根、大青叶等。碘甙、吗啉胍、利巴韦林、阿昔洛韦等均为抗病毒药物,可用于疱疹性口炎、带状疱疹、手-足-口病等病毒感染性疾病。干扰素亦可用于抗病毒感染,但它本身不是直接抗病毒物质,它与细胞结合后可合成具有抗病毒活性的蛋白质,使病毒的复制受到阻遏,但并不妨碍宿主细胞的生长。干扰素无毒性,故是一种很好的抗病毒药物。

(3)抗真菌感染

口腔黏膜的真菌感染主要是白色念珠菌。常用的抗真菌药物是制霉菌素,其优点是在体内不易产生耐药性,可较长期使用。可以在口腔内含化后吞服,亦可配成混悬液局部涂擦。其他药物如克霉唑、5-氟胞嘧啶、酮康唑、氟康唑等抗真菌药物均可选用,但需注意各种药物的副作用。