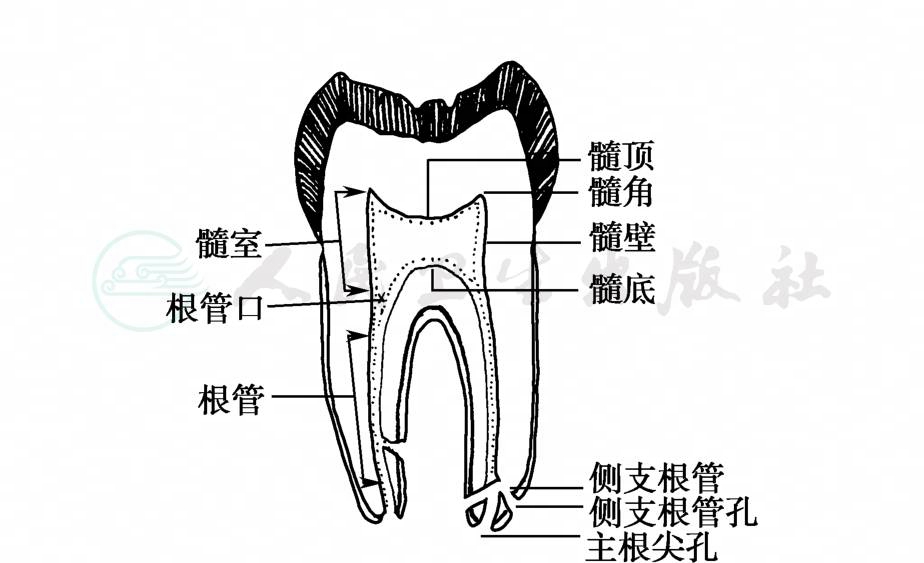

牙髓组织是一种特殊分化的、对刺激极易产生反应的疏松结缔组织,位于牙髓腔中,被厚而坚硬的牙本质所包绕(图1)。当作用于牙体组织上的生物、物理、化学等刺激通过牙本质小管累及牙髓时,便会产生牙髓疾病。

图1 髓腔剖面

牙髓疾病包括牙髓炎、牙髓变性和牙髓坏死。此外,许多临床上健康的牙齿,都会存在着牙髓的退行性变,这些组织学改变,从临床观点看,没有诊断和治疗意义。临床最常见的是牙髓炎,多由牙体疾病继发而来。常表现为剧烈的疼痛,以致坐卧不安,饮食难进,夜不能眠。

牙髓病多由感染引起,感染多来自近髓或已达牙髓的深龋洞。牙髓局限在四壁坚硬的牙髓腔中,一旦发生炎症,便很难康复,常常是经过较长时间的炎症过程,最后牙髓坏死。牙髓坏死后,感染继续深入,通过根尖孔引起根尖周组织的急、慢性炎症,甚至继发颌骨骨髓炎或成为病灶,引起身体其他远隔器官的疾病。

牙髓疾病,特别是牙髓炎(pulpitis),多由细菌感染引起;此外一些化学因素和物理因素也会引起牙髓疾病。除非牙体承受极强烈的刺激,一般情况下,只有牙体组织病变达到牙髓或接近牙髓时,才发生牙髓疾病。例如龋齿病损发展到接近牙髓、覆盖牙髓的牙本质厚度(RDT)小于0.3mm时,龋洞中的细菌产生的毒素便会刺激牙髓,引起牙髓炎。若覆盖牙本质厚度小于0.2mm,则细菌也可以进入牙髓。一些长期、较弱的刺激,常引起牙髓变性。

一、细菌感染

感染是牙髓病的主要病因,侵入髓腔的细菌及其毒素是牙髓病变的病源刺激物。细菌侵入的途径多数从冠方进入,也可经由根尖孔、牙根的侧副根管逆向进入髓腔。此外感染还可以从血运到达牙髓中。侵入牙髓的细菌主要来自口腔菌系,以兼性厌氧菌为主,牙髓的感染多为混合感染。细菌进入牙髓后,产生许多破坏牙髓组织的酶及内毒素,造成牙髓代谢紊乱、血管舒缩功能紊乱及免疫反应等。

现将细菌进入牙髓的可能感染途径列举于下:

(一)从冠方经牙体感染

这是牙髓感染发生最多、最主要的途径。当牙釉质或牙骨质的完整性被破坏时,细菌可由暴露于口腔中的牙本质小管进入牙髓,或由裸露的牙髓直接侵入,引发牙髓的感染。

1.深龋

接近牙髓或已到达牙髓的深龋洞,是牙髓最常见的感染途径。

2.外伤引起的牙折

若折断面已暴露牙髓,或非常接近牙髓时,细菌可直接或通过损伤处的牙本质小管进入牙髓。

3.楔状缺损

是一种慢性损伤,常常在髓腔相应部位形成修复性牙本质,甚至有修复性牙本质堆积在根管口形成牙本质桥,但一般不能严密封闭。因此楔状缺损引起牙髓感染时,缺损的深度多已接近牙颈部唇(颊)、舌径的一半。

4.畸形中央尖

发生在前磨牙上的畸形中央尖很易折断,有的在牙齿萌出刚与对𬌗牙齿接触时即折断;有的由于磨耗,中央尖内突出的髓角很快暴露。不论是折断还是磨耗暴露髓角,都成为牙髓感染的途径。因此畸形中央尖导致的牙髓感染多发生在儿童时期,往往是牙根尚未形成的时候。

5.畸形舌侧沟

多发生在上颌侧切牙,有时也可发生在中切牙。如果内卷的沟底缺乏釉质,而牙本质也很薄时,或沟底继发龋齿,细菌都可能侵入牙髓。

6.严重的磨损

𬌗面严重磨损的患牙,往往在髓室顶处形成大量的修复性牙本质,也往往在髓角处形成纤细而突出、不含牙髓组织的间隙,这种结构容易暴露髓腔,成为感染途径,而且不易查出,应当加以注意。

7.微裂

牙齿微裂纹达到牙髓时,便成为牙髓的感染途径。微裂的微缝中常并发龋坏,易成为牙髓的感染源。微裂多发生于磨牙,尤以上、下颌第一磨牙多见。

(二)从牙根逆向感染

1.牙周炎时的深牙周袋

在深达根尖或接近根尖的牙周袋内,感染可以通过主根管或侧副根管的根尖孔侵犯牙髓,引起逆行性牙髓炎。磨牙根分叉处多有来自髓室底的侧支根管开口,牙周病变波及根分叉时,感染通过这些细小的侧支引起相应部位牙髓局限的炎症,常在侧支根管口处形成凝固性坏死,并发生钙变。

2.牙根裂

牙根发生纵裂时,往往在根裂痕的相应部位形成窄细而深的牙周袋,这种袋内的感染可以通过根裂缝直接进入牙髓。

(三)血源性感染

菌血症或脓毒血症时,细菌可能随血运进入牙髓,引起牙髓感染,此种情况极为少见。此外,牙髓发生非感染性病变,如牙髓变性时,易发生血源性的继发感染。外伤使根尖部的牙髓血管折断、扭转,发生血运障碍而使牙髓坏死时,多发生继发感染,感染可从血源传入的。

二、化学刺激

在治疗龋齿时,使用刺激性强的药物,如酚、硝酸银等窝洞消毒剂,尤其是用于深龋洞内,常引起对牙髓的刺激,使牙髓发生病变。在用复合树脂充填时,直接在牙本质上进行强酸蚀,刺激牙髓而发生病变。近髓深洞用调和较稀的磷酸锌黏固剂垫底,其凝固前的游离酸对牙髓有刺激作用。因此,使用消毒剂或充填材料不当,都会造成对牙髓的刺激,使牙髓发生不同的病变,如牙髓变性、牙髓炎,甚至牙髓坏死。在日常生活中,过酸的食物,如未成熟的果酸,常常引起牙齿感觉过敏。如果牙本质暴露,接触酸、甜食物时也会产生牙齿敏感,这是因为化学刺激引起牙髓充血所表现的症状,为可复性反应。但是在牙体病损接近牙髓时,这些化学刺激也会引起不可复的牙髓炎症反应。

三、物理因素

1.温度

较强的温度刺激会引起牙髓反应,无损伤的牙齿接受口腔黏膜能耐受的温度时,一般不会引起牙髓严重的反应。但温度骤然的改变,如饮热茶、热汤后,立即进食过冷的食物,便会引起牙髓充血,甚至转化为牙髓炎。临床上,对牙髓的温度刺激主要来自备洞时操作不当,产生过热的高温刺激牙髓,如持续不断地切割牙齿组织,或窝洞内有唾液,在钻磨时,磨下的牙齿组织粉末与其混合成糊状,不易散热;使用高速钻时无降温措施,或从一点深入使喷水不能抵达钻针,这些都会造成对牙髓的严重损伤。使用气涡轮机备洞时,即使在降温条件下轻轻点磨,当磨至牙本质厚度的近髓1/3时,便会产生严重的牙髓反应,不过这种反应可以没有临床症状,日后也会产生第三期牙本质。在进行银汞合金充填时,深洞未采用护髓措施,直接将合金充填在牙本质深层,金属便会传导温度刺激牙髓。

2.电流

电流也会刺激牙髓,如使用电活力测试仪器不当,瞬时电流过大。少数情况下,口腔中存在两种不同的金属修复体,由唾液作为电解液而产生微电流,尤其是当两种金属较为接近或在咬合时接触,可以引起疼痛,长时间后也可以引起牙髓炎。

3.压力、创伤也会造成牙髓的损伤

预备窝洞时,钻磨牙本质或手用器械所施加的压力,对牙髓都有不同程度的刺激。用空气吹干窝洞时,可造成牙本质脱水,刺激牙髓。急性外伤,如撞伤或摔伤,可使牙髓组织在根尖孔处部分或全部撕断,引起牙髓炎症或坏死。长期接受较轻的创伤,如咬合创伤,常引起牙髓充血,日久可因血循环障碍而形成牙髓坏死。

4.其他因素

牙髓疾病除上述发病因素外,还有一些牙髓病变原因不明,如牙髓钙化、髓石的形成,虽然多见于用氢氧化钙作护髓剂保存活髓的患牙,但许多髓石都未发现明确的原因。纤维性变也未查出确切的原因,只是在有咬合创伤及牙周病的患牙多出现这种病变。牙内吸收也属原因不明,可能与炎症和创伤有关,活髓切断术后的患牙和外科正畸后的患牙也常见有牙内吸收的发生。

一、病理学分类

在组织病理学上,一般将牙髓状态分为正常牙髓和病变牙髓两种,生活牙髓在组织学上变异很大,所谓“正常牙髓”和各种不同类型的“病变牙髓”常存在着各种移行阶段和重叠现象。对于病变牙髓一直沿用如下分类。

1.牙髓充血

(1)生理性牙髓充血

(2)病理性牙髓充血

2.急性牙髓炎

(1)急性浆液性牙髓炎

(2)急性化脓性牙髓炎

3.慢性牙髓炎

(1)慢性闭锁性牙髓炎

(2)慢性溃疡性牙髓炎

(3)慢性增生性牙髓炎

4.牙髓坏死

5.牙髓退变

(1)空泡性变

(2)纤维性变

(3)网状萎缩

(4)钙化

6.牙内吸收

二、临床分类

在临床工作中,对于不构成临床症状的各种牙髓退行性变无需进行临床上的诊断和处理,对于能够明确判断的牙髓坏死和牙内吸收也无诊断名词的多重性。但对于牙髓炎,临床医师需要对牙髓的病理状态及其恢复能力作出正确的估计,以判断哪些患牙可通过实施一些临床保护措施得以保留其生活状态,哪些患牙则必须摘除牙髓进行完善的治疗。从临床治疗的角度出发,对牙髓病理状态的推断实际上只对治疗方法的选择提供一个参考。因此,临床上根据牙髓病的临床表现和治疗预后分为:

1.可复性牙髓炎

2.不可复性牙髓炎

(1)急性牙髓炎,包括慢性牙髓炎急性发作。

(2)慢性牙髓炎,包括残髓炎。

(3)逆行性牙髓炎。

3.髓石

4.牙内吸收

5.牙髓坏死

牙髓组织内的血运丰富,但血循环和淋巴循环都只能通过狭小的根尖孔,为终支循环,缺乏侧支循环。因此牙髓对外界刺激而产生的病理变化往往发展为难以恢复的后果。例如发生牙髓炎时,即使除去刺激,炎症也难以康复。牙髓血管的管壁较身体其他部位者薄,一般牙髓小动脉管壁的厚度相当于身体其他部位毛细血管壁的厚度。在成牙本质细胞下层,有大量毛细血管网,对外界刺激反应灵敏,如果牙髓发炎,毛细血管压力增加,血管内渗出的液体也增加,炎症区的压力增大。但由于牙髓的无定形基质有一定的黏稠度,髓腔内由刺激引起的压力增高,常常局限在病损牙髓的局部,而不能分散到整个髓腔内。这样,炎症受到局限而不易扩散。由于增龄变化,老年人牙髓基质的黏稠度减低,相对而言,老年人患牙髓炎时,炎症所产生的压力较易扩散,易造成弥散性炎症。但因纤维增多,血运减少,炎症进展速度缓慢,根尖孔缩窄,炎症不易扩散到根尖周区。牙髓炎时,炎症渗出物不断增多,组织压不断增高,牙髓腔缺乏让性,缺少可供渗出物停留的空间,从而使牙髓腔内微循环的静脉部分发生阻塞,造成局部组织的低氧或无氧,发生组织坏死。坏死组织将释放出更多的破坏性产物,使更多的毛细血管通透性增加,更多的液体从毛细血管渗出,组织压也进一步升高。如果反应较为局限,除去刺激后,局部可能有个别细胞或少数细胞坏死,坏死的细胞处有钙盐沉积,从而作为钙化中心,在髓腔内形成大小不等的髓石。炎症牙髓的恢复,与血液供给有密切关系,例如发生在磨牙髓室底处侧支根管的逆行感染,常在其侧支根管口处形成局灶性牙髓炎,由于对牙髓主要血循环的影响不大,常常只在炎症的局部发生凝固性坏死,坏死组织随即钙化。由邻面颈部龋引起的牙髓炎,其损伤发生在主根管口附近,冠髓的血循环将受到影响,即使在炎症早期采取盖髓治疗,也难使冠髓恢复。

(一)牙髓充血

牙髓的毛细血管对外界反应敏感,在牙体硬组织病变发展到牙本质深层,尚未暴露牙髓时,便可以发生牙髓充血,这时牙髓的血管扩张、血液充盈,血管壁的通透性增加,但尚无炎症细胞浸润。这种反应的病理变化是可以恢复的,只要除去刺激,便可消除充血引起的变化。

如果血浆渗出增多,牙髓发生水肿,充血便会发展为炎症。由于牙髓接受刺激多为长期缓慢的刺激,牙髓多表现为慢性炎症,但在刺激强度加大或机体抵抗力降低时,慢性炎症便会转化为急性炎症。临床病例多见由慢性牙髓炎转化为急性牙髓炎者,单纯的急性牙髓炎少见。急性牙髓炎在致病毒力减弱或身体抵抗力增强时,或经过不彻底的治疗时,又可以转化为慢性牙髓炎。

(二)急性牙髓炎

急性牙髓炎可分为浆液性和化脓性炎症。

1.急性浆液性牙髓炎

病理变化是血管扩张、充血,血浆由血管壁渗出而形成牙髓组织水肿,并有多形核白细胞渗出。在炎症组织相应部位的成牙本质细胞坏死。由慢性牙髓炎转化为急性牙髓炎时,除主要为多形核白细胞外,仍可见到慢性炎症细胞浸润。牙髓炎症可以局限在冠髓,也可以弥散于全部牙髓。

2.急性化脓性牙髓炎

表现为大量的白细胞浸润,在浸润中心区白细胞坏死、液化,形成脓液充满于脓腔中。可以形成一个或几个小脓腔,特别是由慢性闭锁性牙髓炎转化为急性化脓性牙髓炎时,多呈散在的小脓腔遍布于冠髓和根髓。相应部位的成牙本质细胞坏死。

(三)慢性牙髓炎

慢性牙髓炎的病理变化有三型,即慢性闭锁性牙髓炎、慢性溃疡性牙髓炎和慢性增生性牙髓炎。慢性牙髓炎时,除有慢性炎症细胞浸润外,常有局部组织增生或变性。

1.慢性闭锁性牙髓炎

病理变化为组织中出现大量的淋巴细胞,并有新生的血管增殖。有时病变部位的牙髓可以被结缔组织包绕而局限。如果细菌毒力没有增强,外界又无新的感染侵入时,被包绕的病变暂时不会向周围发展,而在较长时期内维持这种状态。但是当身体抵抗力降低或病源毒力增强时,也可以转化为急性牙髓炎。若长期处于慢性状态,牙髓组织也可以发生退行性变,或牙髓逐渐坏死。慢性闭锁性牙髓炎还可以表现为遍布于牙髓中的许多局灶性坏死。

2.慢性溃疡性牙髓炎

由于覆盖牙髓的硬组织受到破坏(多为龋齿引起),使牙髓外露,形成溃疡。溃疡表面为坏死组织,其下方牙髓中,血管充血,有大量淋巴细胞浸润,再下方则纤维组织增多,还可能出现钙化物沉积,似有使露髓孔愈合的趋势,但事实上这些不规则的钙化物并不能修复穿孔。慢性溃疡性牙髓炎在治疗时拔除的牙髓,肉眼观察呈条索状,近穿孔处的牙髓呈暗红色,深层为淤血状红色,更深部则为粉红色,而近根尖处则为半透明的白色条索,接近正常牙髓的状态。晚期,患牙的根尖周组织多因炎症产物经过根髓的血管或淋巴管的传导而受染,常有轻微炎症。若在这时拔除的牙髓,则变为糟脆、全部淤血的状态。

3.慢性增生性牙髓炎

较为少见,一般发生在年轻患者,患牙有破坏较宽广的龋洞,并有较大穿髓孔。由于根尖孔较大,血供较好,其病理变化表现为牙髓组织增生,并转化为炎症性肉芽组织,由穿髓孔突出于龋洞中,形成牙髓息肉。其中有大量炎症细胞浸润,并有丰富的血管,但神经纤维很少;息肉表面有上皮细胞覆盖,上皮是由口腔黏膜脱落的上皮细胞附着在肉芽组织表面增殖而成。息肉深部的牙髓组织也多转化为炎症肉芽组织,并可合并有牙内吸收。根尖周组织也可有慢性炎症细胞浸润。

(四)逆行性牙髓炎

逆行性牙髓炎的炎症反应开始于根髓,由于长期经受牙周感染的刺激,并因牙齿松动后继发的咬合创伤,常于发生炎症之前牙髓已有变性。由于炎症开始于根髓,易导致牙髓坏死。但多根牙则冠髓血运仍可来自牙周病变较轻的根尖孔,只形成个别根髓坏死。

(五)残髓炎

残髓炎是指既往不彻底的牙髓治疗使根管中遗留残剩的根髓,残髓组织中有慢性炎症细胞浸润。

(六)牙髓退变

慢性、较弱的刺激常引起牙髓变性。例如慢性咬合创伤、磨损、侵蚀等的患牙,牙髓多有退行性变。另外,生理性的增龄变化,也可使牙髓退行性变。即组织发生营养不良,纤维增多,细胞血管减少,牙髓活力也减退。有的慢性刺激,能使牙髓组织中形成一些小的钙化物,或多或少的散在于牙髓组织中,称为髓石。小的髓石可由钙盐继续沉积而增大。髓石还可以表现为细小沙粒状,布满于牙髓组织中。钙盐在牙髓组织中沉积可以使牙髓腔堵塞、闭锁。但是对X线片上无根管影像的牙齿进行组织学观察,发现其根管不是完全闭锁,而在大量钙盐沉积物中有极细小的间隙,其中还有残存的牙髓组织,细胞可能已坏死,并继发感染,引起根尖周炎。若钙盐沉积很快,常有牙髓细胞被包埋在钙化物质中,称为骨样牙本质。

(七)牙内吸收

牙髓受到某种刺激后,还可以发生肉芽性变,即牙髓组织转化为炎症肉芽组织。小血管增殖,大量炎症细胞浸润,近髓腔壁处的肉芽组织分化破牙本质细胞,将髓腔壁吸收为不规则的陷窝状,陷窝内可以发现破牙本质细胞。牙内吸收的机制尚不十分清楚,可能与牙髓的肉芽性变和前期牙本质、成牙本质细胞损伤有关。目前对牙内吸收的解释如下:牙髓组织的某一局部分化出类似破骨细胞(osteoclasts)的多形核巨细胞,因其持续性吸收牙本质,又称其为“破牙本质细胞(dentinoclasts)”。它在行使吸收牙根的功能时,需与细胞外一种含有精氨酸-氨基乙酸-天冬氨酸序列(arginine-glycine-aspartic acid,RGD)的蛋白位点结合后才能启动吸收。RGD蛋白位于组织矿化面的钙盐晶体上,正常情况下,成熟的牙本质和牙骨质中才含有此种蛋白,而未矿化的前期牙本质和成牙本质细胞层均不存在这些蛋白位点。因此,前期牙本质和成牙本质细胞层成为防止内吸收的重要屏障。当这些组织、细胞受到损伤,在炎症存在的情况下,刺激破牙本质细胞活性,结合到暴露的RGD位点,则启动吸收过程。

(八)牙髓坏死

炎症和退行性变的继续发展,常导致牙髓坏死,即牙髓炎的最终归宿是牙髓坏死。一些退行性变的结果,有大量纤维增生,而细胞数目和体积明显减少,逐渐失去活力,转化为渐进性坏死。镜下可见大量干化的纤维、小而稀疏的细胞,不存在血管。渐进性坏死在即将失去活力时,有时有继发感染而合并牙髓炎症。一般牙髓坏死后,组织随即分解,在镜下呈无结构状。

牙髓的解剖、生理特点与其发病和病理转归有密切关系,熟悉这些基础知识,有助于对牙髓病的诊断,以及采取相应合理的治疗措施。

一、牙髓组织学特点

牙髓为疏松结缔组织,和身体其他结缔组织一样,具有较强的修复、再生能力。牙髓也是由细胞、纤维和不定形基质组成。牙髓在组织学上自外向内可以分为四层:①最外一层为成牙本质细胞层,是牙髓特有的高度分化的细胞,它们平铺于牙髓腔内壁,将牙髓组织与前期牙本质分开,每个成牙本质细胞都有一胞浆突起伸入牙本质小管中,称为成牙本质细胞突。电子显微镜观察,成牙本质细胞突伸入到牙本质小管内的深度约达小管近髓端的1/3~1/2,而小管内则充满与髓腔内成分相同的组织液。成牙本质细胞是不能再生或进行有丝分裂的细胞,一旦遭受严重刺激发生坏死时,就会丧失功能;②在成牙本质细胞层下方,有一条宽约40μm的区域,细胞相对稀少,称为无细胞层 (cell free zone),也称Weil层,其内有毛细血管、无髓鞘神经纤维及成纤维细胞胞浆突起穿越;③无细胞层下方是多细胞层(cell rich zone),也称Holh层,主要为成纤维细胞和未分化间充质细胞,此层的细胞很少发生分裂,但当成牙本质细胞死亡后,此层中的间充质细胞可以分化为成牙本质样细胞。因此,多细胞层又称为牙髓细胞的储库。另外,多细胞层内还含有一些淋巴细胞和巨噬细胞;④牙髓的中央区域为固有牙髓,占牙髓的绝大部分,它含有较多的血管和神经。在新萌出的牙齿内,固有牙髓的细胞主要是未分化间充质细胞和成纤维细胞。这些细胞外形不规则,有着长的胞浆突起。牙髓中胶原纤维稀少,常常分布于血管神经周围。牙髓纤维是许多细纤维丝合成的嗜银纤维束;基质为含黏多糖的不定形物质,细胞和纤维散在分布其中。由于不定形基质具有黏性,牙髓腔内压力不易扩散。牙髓发生炎症时,炎症灶的局部压力常明显增高。

二、牙髓对刺激的反应

在牙齿发育期间,原发性牙本质(primary dentin)以较快速度形成,构成了牙本质的主体。牙齿萌出后,成牙本质细胞以缓慢的速度继续形成牙本质,称为继发性牙本质 (secondary dentin),它很难与原发性牙本质相区别。牙髓和牙本质都起源于外胚间充质,由牙乳头发育而来。从组织发生和解剖生理上看,牙髓和牙本质是一个由成牙本质细胞连接在一起的整体,对于含有生活牙髓的牙齿来说,任何外界刺激在影响到牙本质的同时就会对牙髓产生影响。因此,将牙髓和牙本质视作一个功能单位,合称为牙髓-牙本质器官或牙髓-牙本质复合体 (pulpodentin complex)。外界刺激最主要影响的是成牙本质细胞层,只要牙体疾患或牙体手术治疗到达牙本质层,刺激便会通过暴露的牙本质小管传入牙髓,产生不同程度的反应。牙本质暴露面离牙髓越近,牙髓的反应越重。发生反应的严重程度和所接受刺激的强度有关。刺激由弱到强引起成牙本质细胞层排列紊乱,成牙本质细胞变性,以至成牙本质细胞坏死,形成牙本质死区。

在外界刺激下,牙髓-牙本质复合体会发生相应的组织变化,在局部形成成团的第三期牙本质(tertiary dentin)。第三期牙本质根据其细胞来源的不同又分为两类:当刺激较缓和时,受损的成牙本质细胞层中仍有存活的原发性成牙本质细胞(primary odontoblasts),它们在牙髓牙本质界面能够继续行使功能,所产生的牙本质称为反应性牙本质(reactionary dentin);如果刺激强度较大,造成局部的成牙本质细胞死亡,此时,牙髓中的间充质细胞可分化为成牙本质样细胞,继而分泌、形成新的牙本质,称为应答性牙本质(response dentin)或应激性牙本质(irritation dentin)或修复性牙本质(reparative dentin)。第三期牙本质与原发性牙本质相比,牙本质小管不规则、矿化程度低、含有更多的有机物,又称为不规则牙本质(irration dentin,irregular dentin)。第三期牙本质的形成在外界刺激与牙髓组织间增加了屏障,从而降低了牙本质的通透性,从这一角度讲它反映出牙髓-牙本质复合体对各种局部刺激的防御,也代表了牙髓-牙本质复合体重要的再生功能。以往将上述由外界刺激所导致产生的新牙本质叫做“修复性牙本质”,有学者认为这一称谓会误导临床医师认为受损伤的牙髓正在愈合、修复。实际上,只要外界刺激致使成牙本质细胞死亡,即已造成了牙髓不可复性的损伤,第三期牙本质中的“修复性牙本质”的形成只不过是作为一种“瘢痕组织”出现的,它的存在仅代表着牙髓曾经历了不可复性的损伤,并不意味有满意的预后。

原发性成牙本质细胞与成牙本质样细胞所形成的牙本质之间的界面非常重要。两者的牙本质小管在此处并不是呈直线相接的,交界处常常有无小管牙本质形成,这一屏障降低了受累牙本质的通透性,也有可能因为牙本质小管并不通过该屏障而完全失去通透性。第三期牙本质形成的速率、厚度及其组成结构受外界刺激的强度、频率和持续时间影响,形成的平均速率是每天1.5μm,也有每天形成3.5μm的情况。有研究报道,50天可有70μm的第三期牙本质产生。另一个主要影响第三期牙本质形成的因素是洞底剩余牙本质厚度(residual dentin thickness,RDT),当RDT在2mm以上时,牙髓几乎没有任何不良反应;当RDT在1mm以内时,对牙髓的毒性反应可降低90%;当RDT在0.5mm以内时,对牙髓的毒性反应为75%;当RDT在0.25mm以上时,成牙本质细胞存活尚好,可产生大量的反应性牙本质;随着RDT的再减少,成牙本质细胞数目下降,反应性牙本质形成减少,牙髓间充质前体细胞分化为成牙本质样细胞所形成的应答性牙本质增多;当RDT在0.008mm以下时,成牙本质细胞几乎没有存活,如有第三期牙本质产生则其全部是由应答性牙本质构成的。在一些急性损伤或急性龋时,由于未能形成第三期牙本质,当病损到达牙本质深层而牙髓尚未暴露时,细菌及其毒素便可能进入牙髓,造成牙髓的炎症反应。在预备窝洞时,使用器械不当,产生过量的热或压力,也会引起牙髓发生不可复的炎症反应。

三、牙髓血运

牙髓的血运来自牙槽血管,牙槽动脉分支通过牙槽骨,进入根尖孔,即牙髓动脉。牙髓动脉经根管达髓室,分支为牙髓小动脉。小动脉再向成牙本质细胞层分成细支,即毛细血管。同时,牙髓动脉在根管内沿途向近根管壁处分支成小动脉和毛细血管,毛细血管再汇合为与动脉伴行的小静脉及牙髓静脉。由此可见牙髓的血液循环为通过根尖孔的终支循环,缺乏侧支循环,因而牙髓病变不易康复。

四、牙髓的痛觉生理

牙髓组织中有丰富的神经。有自主神经分布于牙髓血管壁,主管牙髓血管的舒张与收缩。上、下牙牙髓中的感觉神经分别是三叉神经的第二支和第三支的分支。在牙髓中,有髓鞘和无髓鞘神经均可见到,有髓鞘神经成束通过根尖孔,进入牙髓,行至近成牙本质细胞下层处,失去髓鞘,成为单独的纤维,密布于无细胞层。这些失去髓鞘的游离神经末梢即疼痛感受器。牙髓中没有其他神经感受器,因而牙髓接受的任何刺激,传到中枢都是痛觉。

牙髓感觉神经中较细的纤维,如A-δ纤维和C纤维,是传导痛觉的纤维,当其受刺激时,可将冲动传入大脑中枢,经过反射而发出疼痛信号。关于神经冲动的发起,有以下说法:

1.牙本质神经分布

牙本质小管中有神经纤维,这些纤维与成牙本质细胞突缠绕成螺旋状,很难分离,如果牙本质受到损伤,刺激便可以直接作用于牙本质小管神经,激发冲动的传入。

2.流体动力学学说

牙本质小管内、前期牙本质内和成牙本质细胞下层的神经末梢对压力极为敏感,刺激达一定强度时,便可激发冲动的传入。牙本质小管内充满组织液,并与髓腔内的组织液相通,牙本质小管内液体的运动会产生一定的压力;无数的牙本质小管内液体同时运动,所形成的压力便可刺激牙髓神经,激发冲动的传入。牙本质受到损伤时,小管内的液体便会产生运动,所产生的对牙本质神经的压力,可以激发冲动的传入。例如温度的改变,使液体受热膨胀或受冷收缩,小管内的液体发生相应的运动。温度还可以使牙体硬组织变形,主要是由于釉质与牙本质膨胀系数的差异;小管内液体与管周牙本质的膨胀系数也不同,在温度改变时,即可以使牙齿组织变形,使小管内液体产生运动。牙本质损伤,小管暴露,其中的液体运动,可以加压于牙本质神经,发起冲动。

3.成牙本质细胞损伤

成牙本质细胞,包括其胞浆突起受到损伤时,可释放出多肽,作为炎症介质,能刺激邻近的神经纤维,即所谓伤害神经纤维(通常是C纤维),激发冲动的传入。另一种说法是成牙本质细胞损伤后,在损伤点的细胞膜处,改变了表面的电荷,这一改变沿浆膜运动而刺激成牙本质细胞所接触的神经纤维,即疼痛感受器,激发冲动的传入。

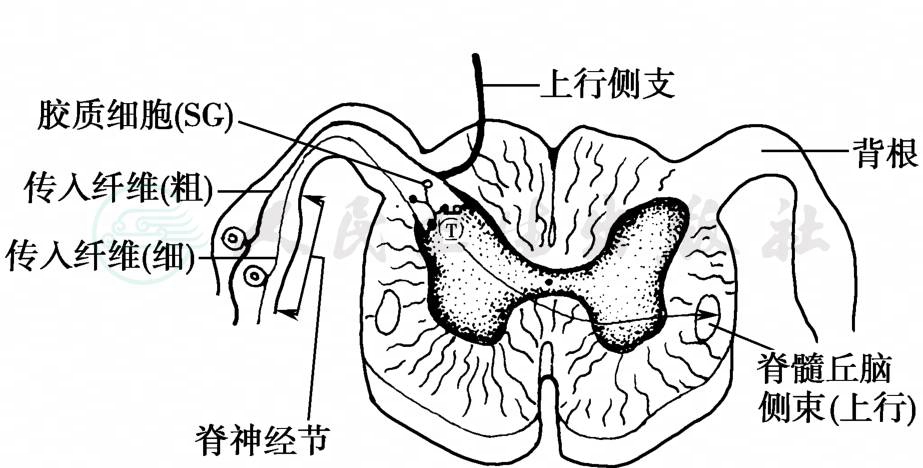

神经冲动能否传入中枢,能否引起疼痛,也有一些学说。根据许多研究提出的“闸门”控制学说(gate control theory)对于解释临床现象较为合理,现简介如下:①在脊髓灰质的特定部位有“闸门”装置,这一装置控制着传入的冲动,在闸门开放时,冲动可以通过,并能传入大脑;闸门关闭时,则冲动不能通过。闸门开放与关闭决定于冲动传递的速度(较粗的纤维传递速度较快)。伤害性疼痛刺激沿细纤维传递。另一个影响闸门开关的因素是触觉、压力等的刺激,沿粗纤维传递;②输出冲动的调节,即较高级的大脑中枢也可以向下传出神经冲动,调节“闸门”装置。这些冲动可由情绪、心理以及当看到以往所感受过的刺激时所激起。

脊髓灰质含10层物质。第二层为胶状质(substantia gelatinosa),它被一些短轴突的小细胞即胶质细胞(substantia gelatinosa cell,简称SG细胞)所控制。与胶状质相邻处有较SG细胞大的传递细胞(transmission cell,简称T细胞)。T细胞的树状突进入胶状质中,与SG细胞联合。T细胞另外分支到脊髓的白质内,在这里与来自脊髓不同平面的其他T细胞的轴突连接起来,聚集而成为脊髓丘脑束,即传递疼痛与温度的通路。

感觉神经纤维可以根据直径、传导速率和功能分为A、B、C三大类。其中A纤维为有髓鞘纤维,直径大、传导快,又可分为A-α、A-β、A-γ和A-δ四种纤维。C纤维为无髓鞘纤维,数量较多。较粗的神经纤维(A-α、A-β、A-γ)经背根进入脊髓,其主支与T细胞联合,侧支则进入SG细胞,另一分支上行到高级中枢。细的神经纤维(C及A-δ)也进入脊髓与T细胞联合,也分支进入胶状质终止于SG细胞。SG细胞与输入神经纤维联合,进入T细胞库,并能对T细胞发起抑制冲动,以阻止T细胞发起冲动。粗纤维传递的冲动能激发SG细胞,促其输送抑制冲动到T细胞,T细胞受到抑制而不能传递冲动时,疼痛闸门呈关闭状态。而来自A-δ和C纤维的冲动是抑制SG细胞的,使SG细胞不能对T细胞发出抑制冲动,T细胞不受抑制而“闸门”开放。当T细胞尚未接受来自SG细胞的抑制冲动,并为C或A-δ纤维激发时,可以随意输送疼痛反应。A-δ和C纤维抑制SG细胞使“闸门”开放,A-α、A-β、A-γ纤维则激发SG细胞,使闸门关闭。粗纤维输送触觉、压力等冲动,并能在细小纤维输送冲动出现疼痛时使“闸门”关闭(图2)。牙髓的感觉神经纤维属于A纤维和C纤维,两者的功能在某些方面互有重叠。A纤维中大约90%是A-δ纤维,其余为A-β纤维。A-β纤维对刺激的敏感程度略高于A-δ纤维。A纤维的末梢主要位于牙髓牙本质界,感受刺激后产生的疼痛较为尖锐,刺激阈值较低。C纤维的末梢分布于全部牙髓,产生的疼痛持续而难以忍受,刺激阈值相对较高。

图2 疼痛传导

T:传递细胞

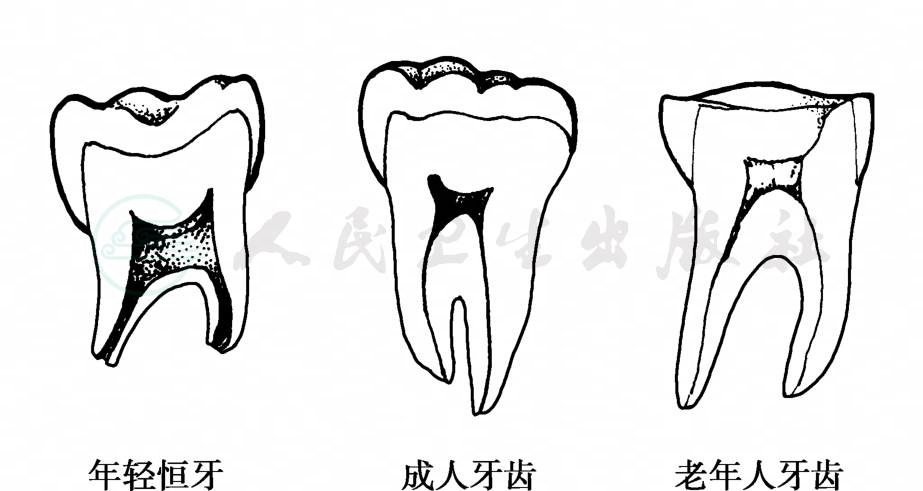

五、牙髓和牙髓腔的增龄变化

由于牙髓组织不断地形成牙本质,故牙髓腔随着年龄的增长而逐渐缩小(图3)。由于成牙本质细胞在形成继发性牙本质时逐渐退向髓腔中心,髓角处的成牙本质细胞互相挤压而产生退行性变,甚至坏死,髓角处没有牙本质形成,遗留一细微、狭窄、不含牙髓组织的间隙。例如严重磨损时,常使此处穿露而不易被发现,因为这种细而突出的间隙不含牙髓组织,穿露时无触痛、无血,但可以传播感染到髓腔中。牙髓组织随年龄的增长逐渐发生退行性变。概括而言,牙髓内细胞逐渐减少、变小;纤维逐渐增多、变粗;不定形基质的黏稠度逐渐降低。这种随年龄增长而产生的退行性变化,称为增龄变化。退行性变化后的牙髓抗病能力和对病损的恢复能力均较差,故在老年人,即使牙髓只有轻度病损时,保存活髓的治疗也难以成功。与此相反,萌出不久的牙齿,由于牙根尚未形成,根尖孔呈喇叭口状,牙髓组织血运丰富,修复再生能力强,患牙髓病时行活髓保存治疗是容易成功的。

图3 牙髓腔增龄变化