英文名称 :vitamin D deficiency

维生素D缺乏症(vitamin D deficiency,VDD)是一个世界性的问题。维生素D缺乏引起钙、磷代谢紊乱,骨样组织钙化不良,导致骨骼生长障碍,在儿童时期即骨骺尚未联合以前发病的称佝偻病(rickets),在骨骺板已闭的成人中则发生骨钙化障碍,引起骨软化病(osteomalacia),也是骨质疏松症(osteoporosis)的危险因素之一。

维生素D缺乏的主要原因为:

1.日光照射不足

如果有充足的紫外线照射,人的皮肤能产生足够的维生素D。产生维生素D的量与紫外线的强度、大气环境、照射时间和皮肤暴露的面积成正比。在冬春季节因寒冷缺少户外活动或多雾地区、工业城市空气污染严重、高楼林立都可使紫外线照射不足而引起维生素D缺乏。

2.维生素D摄入不足

多见于在2岁前未进食有维生素D强化奶制品的婴幼儿和长期母乳喂养又没有及时补充鱼肝油的孩子。小儿由于生长速度迅速易引起相对缺乏,尤其在早产儿、双胎和低出生体重儿出生时体内维生素D、钙、磷储存少,出生后生长快易患佝偻病。多次妊娠和长期哺乳的母亲体内储备钙大量消耗,若维生素D摄入不足很快出现骨软化病。

3.维生素D吸收不良及活化障碍

慢性乳糜泻、肝、胆、胰疾病影响维生素D的吸收利用。在老年人由于皮肤合成维生素D的效率降低和肠道维生素D的吸收率下降使骨质疏松症加剧。肝、肾严重病变影响维生素D羟化为活性的25- OH)D和 1,25-(OH)2D。

4.其他原因

遗传因素:维生素D依赖性的佝偻病为常染色体隐性遗传综合征。Ⅰ型为25-(OH)D 1α羟化酶的功能受损。Ⅱ型系基因突变致1,25-(OH)2D受体损害。

药物:苯巴比妥可诱导肝微粒体酶改变,使维生素D 25-羟化酶的活性下降,并促进胆汁分泌,使维生素D降解加快。从而降低血清中维生素D和25-(OH)D的浓度。

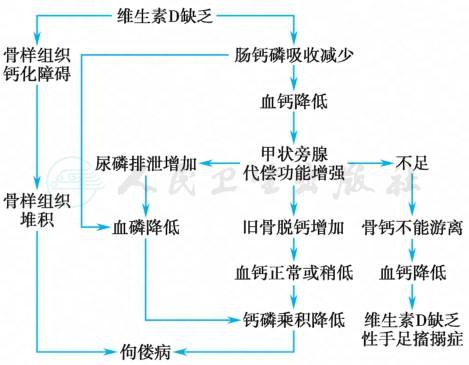

维生素D缺乏时肠道内钙磷吸收减少,使血钙、血磷下降促使甲状旁腺分泌增加,后者有促进破骨细胞溶解骨盐作用,使旧骨脱钙,骨钙进入血中维持血钙接近正常。但甲状旁腺素可抑制肾小管磷的再吸收,以致尿磷增加,血磷降低。血液中钙磷乘积降低(<40),使体内骨骼成骨过程钙化受阻,成骨细胞代偿性增生,造成骨骺端及骨膜下骨样组织堆积,引起佝偻病及骨软化病。

如果甲状旁腺反应迟钝,骨钙不能很快游离到血中,则血钙下降。如血总钙下降到1.75~1.87mmol/L(7~7.5mg/dl),血游离钙低于0.88~1.0mmol/L(3.5~4.0mg/dl)以下,出现手足搐搦低钙惊厥(图1)。

图1 维生素D缺乏性佝偻病和手足搐搦症发病机制

(一)维生素D来源

维生素D即是一种类皮质激素,其来源有两方面:

1.内源性人体皮肤含7-脱氢胆固醇,经波长290~320nm的紫外线照射后首先转化为维生素D3前体,以后再转变成维生素 D3(又称胆固化醇,cholecalciferol)。

2.外源性从摄入的食物获得,动物肝脏、奶油、蛋黄、鱼子、海鱼(如鲱鱼、鲑鱼、沙丁鱼)及其鱼肝油是维生素D3的良好来源。植物性食物如蘑菇、蕈类中含麦角固醇,经紫外线照射后变成维生素D2(又称麦角骨化醇,ergocalciferol)。

(二)维生素D的代谢

维生素D2与维生素D3虽然在生化和生理上有精细的差别,但对人体的作用和作用机制完全相同,在以下的论述中如果在D后没有注明的话,所指的即包括两种维生素D。维生素D2是由存在于酵母、真菌中的麦角固醇经日光照射后转化生成。维生素D2与维生素D3在化学结构上相似,但是其生物学效应低于维生素D3。维生素D在小肠中以乳糜微粒形式吸收,胆盐促进其吸收。维生素D在血液中与α球蛋白(又称维生素D结合蛋白,vitamin D binding protein,DBP)结合后转运,先在肝脏线粒体经25-羟化酶系统作用转变为25-羟维生素D[25-(OH)D]。肝脏中维生素D 25-羟化酶的作用受循环中25-(OH)D浓度反馈调节。25-(OH)D转运至肾脏近曲小管上皮细胞在线粒体内经1-羟化酶作用生成 1,25-二羟维生素 D[1,25-(OH)2D],它是活性最强的维生素D代谢衍生物。在组织培养中发现1,25-(OH)2D的作用比25-(OH)D大1 000~5 000倍,而维生素D对骨钙的动员仅有极少甚至没有作用。1,25-(OH)2D的生成直接受血磷浓度、甲状旁腺素与降钙素的调节,间接受血钙浓度调节。低血磷和甲状旁腺素可促进1,25-(OH)2D生成;高血钙促进降钙素分泌,抑制1,25-(OH)2D合成;低血钙促使甲状旁腺素分泌增加1,25-(OH)2D 的合成。

(三)维生素D的作用

维生素D对肠、骨、肾等靶器官的作用有以下几方面:

1.对肠道作用近年的研究认为维生素D作用的最原始点在肠细胞的刷状缘表面,钙进入刷状缘是一个需要能量的主动过程,使钙在肠腔中逆着电化学能的梯度进入细胞内,细胞质内有高度特异的1,25(OH)2D受体,这种维生素D受体复合物可以激活基因的转录,促进肠黏膜上皮细胞合成钙结合蛋白,对肠腔中钙离子有较强的亲和力,可促进小肠腔内钙转运,维生素D也能激发肠道对磷的转运过程,这种转运是独立的,与钙的转运不相互影响。

2.对骨骼作用与甲状腺协同使未成熟的破骨细胞的前体细胞转变为成熟的破骨细胞,促进骨质吸收,使旧骨质中的骨盐溶解,钙、磷转运到血内以提高血钙、血磷浓度;另一方面刺激成骨细胞促进骨样组织成熟和骨盐沉着。

3.肾脏促进肾近曲小管对钙、磷的重吸收,以提高血钙、血磷浓度。维生素D严重缺乏时会导致骨骼脱钙,是引起骨质疏松的主要原因之一。

4.对肌肉作用已证实骨骼肌上有维生素D的受体,因此维生素D另外一个很重要的作用是提高骨骼肌力和下肢的平衡能力,降低跌倒风险,从而减少骨折可能。目前的观点认为肌肉和骨骼同属运动单位,这两个组织不仅解剖结构上相邻,在功能上也存在密切的联系。肌肉数量减少、肌力下降的少肌症患者往往同时存在骨质疏松症。而维生素D的补充不仅能对骨骼直接产生益处,还能通过改善肌肉力量,调节平衡运动,间接促进骨骼健康。

5.其他生物学效应近年研究发现维生素D在全身各个器官都有其受体存在,维生素D对冠心病、肿瘤、糖尿病、肠易激综合征、帕金森等具有有益的生物学作用,但这些患者是否需要额外补充维生素D来预防疾病仍需进一步证实。

维生素D缺乏病的预防应从围产期开始,以1岁以内的婴儿为重点,系统管理到3岁,做到“抓早、抓小、抓彻底”。孕妇应有户外活动,多晒太阳,供应丰富的维生素D、钙、磷和蛋白质等营养物质。妊娠后期可口服补充维生素 D 10~20μg(400~800IU/d)。每日膳食摄入1 000mg钙,不足的需用钙剂补充。新生儿期应提倡母乳喂养,尽早开始户外活动,接触日光。目前认为新生儿即有维生素D缺乏或亚临床维生素D缺乏的危险,从出生两周后即开始补充维生素D 10μg/d(400IU/d),即使母乳喂养的新生儿也应补充维生素D。我国维生素D膳食推荐量为10μg/d(400IU/d)。婴幼儿需采取综合性预防措施,如提倡母乳喂养,及时添加辅食,每日1~2小时户外活动、补充维生素D、增加维生素D强化奶制品的摄入等。对于早产儿、双胎、体弱儿生后即应补充维生素 D 20~25μg/d(800~1 000IU/d),3个月后改为 10μg/d(400IU/d)。

青少年、成年人、老年人和绝经期妇女亦应摄入维生素D和钙剂,以预防骨软化病和骨质疏松症的发生。