英文名称 :disuse OP

失用性骨质疏松症(disuse OP)属继发性骨质疏松中的一种,是由于骨骼的机械张力刺激减少所引起的局部或全身性骨量丢失。这可由于运动能力受限或功能障碍而引起,也可发生于肌肉骨骼系统创伤或术后,还可发生于太空飞行期间。失用性骨质疏松可引起一系列并发症,如肾石病、肢体畸形以及病理性骨折等。

(一)运动激活骨细胞

血流改变可能通过骨内膜血管和骨膜淋巴管系统之间的跨壁压差,影响骨组织液体流动、剪切应力(shear stress)及骨骼机械负重应力,骨细胞对流体切变应力反应通过旁分泌和自分泌(NO和PGE2及其他细胞因子)途径调整骨重建(remodeling)。NO促进成骨细胞增殖,抑制破骨细胞骨吸收。PGE2刺激骨形成,减少破骨细胞数量,抑制其活性,从而可减少制动者的骨丢失。骨灌注改变骨重建的机制可能还涉及血管本身,由于含破骨细胞和成骨细胞的骨基本多细胞单位(BMU)中存在血管,血管内皮细胞对血流量和剪切应力变化的反应,常表现为释放NO和PGE2,这些扩血管物质直接作用于破骨细胞和成骨细胞,改变成骨细胞和破骨细胞之间的平衡,导致骨丢失。

脉冲式流动(平均剪切应力0.5Pa)较均匀恒定流动(0.4Pa剪切应力)调节成骨细胞基因表达更有效。流动迅速增加骨细胞内钙,而新霉素(neomycin)或钆(gadolinium,一种牵拉敏感的离子通道阻断剂)可抑制这一作用。

外力作用使骨组织变形,引起骨小管内液的流动,产生剪切应力和流动电压。作用于骨细胞突起表面的刷状微丝,使其产生电位变化或激活其表面感受器,进而使骨细胞内发生一连串的生物学反应,合成生物化学信号物(cAMP、cGMP)和细胞外信号物(PGE2、IGF-1、IGF-2、TGF-β)。通过隙间连接传递到表面的衬里细胞。激活成骨细胞介导的骨形成和(或)破骨细胞介导的骨吸收。

(二)失重引起骨丢失

对宇航员的代谢平衡研究显示,一旦失重后,钙的吸收减少,尿钙增加,粪钙较飞行前降低,但随即升高,钙丢失最初较少,1个月后为50mg/d,但2个月末可达200mg/d。此期间进行大量运动者,丢失却很小。飞行3个月者,其总钙丢失一般少于2%,即使丢失5%,停止后可较快恢复。

在太空或卧床最初几周,骨吸收指标如尿D-Pyr、尿INTP迅速增高,太空飞行中尿Pyr、D-Pyr是基础值的2倍,而卧床2周及卧床17周后,仅高于卧床前40%~50%。卧床或太空飞行结束后,这些指标逐渐降为正常,但也有报道仍然增高,卧床时,骨形成指标各观察报告结果不一致,而重复步行5天后血清骨钙素恢复至卧床前水平,但步行2周后尿HOP、Pyr及血清TRAP仍高。太空飞行中骨形成各指标降低或轻度降低,但回到地面后明显升高,甚至超过飞行前水平(表1)。

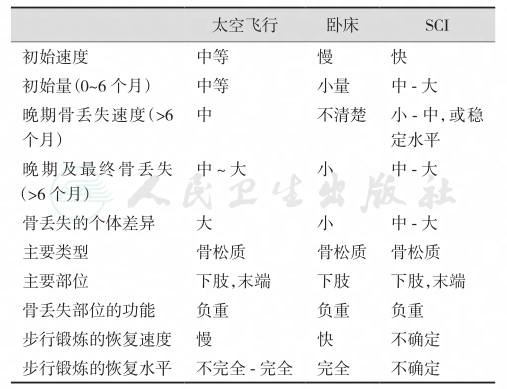

表1 太空飞行、卧床及SCI时骨丢失变化特征

注:SCI:脊髓损伤

(三)制动导致骨吸收增加

钙丢失量平均为108mg/d,尿羟脯氨酸排出平均增加25%。另有报道,卧床120天期间,尿钙排泄平均增加5.35%,粪钙丢失平均增加10.1%,致使每人每月平均缺钙5.6g,可出现持续性低血钙,继发性PTH分泌增加。长期制动出现高尿钙,在第6~7周达高峰并可持续到36周,尿钙平均为8mmol/24h。SCI患者制动后,尿钙升高可能是逐渐性的,Naftchi等发现伤后第7周达最高值,截瘫患者与四肢瘫患者无明显区别,不全瘫患者尿钙排泄较全瘫患者明显降低。未负重时及负重后骨代谢生化变化总结如表2。

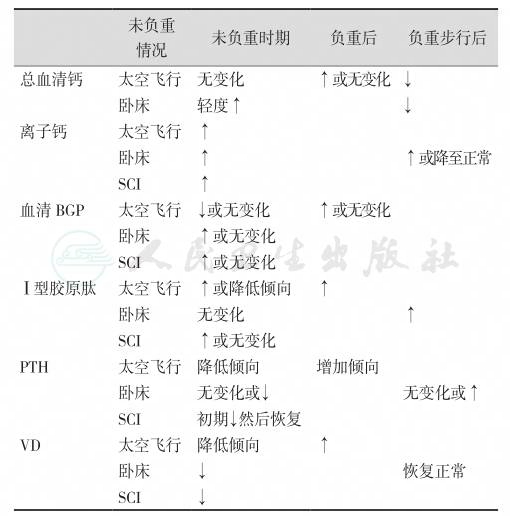

表2 人未负重时及负重时主要的骨代谢生化指标变化

注:↑:上升;↓:下降;SCI:脊髓损伤;BGP:骨钙素;PTH:甲状旁腺素

1.脊髓损伤及卒中后

SCI后2周,骨吸收指标如尿胶原吡啶啉(Pyr)、脱氧吡啶啉(D-Pyr)和尿Ⅰ型胶原氨基端肽(INTP)明显增高,2~3个月达高峰(有些报道可达正常的10倍),而骨形成指标正常或轻度升高,但在SCI慢性期可没有骨形成和骨吸收变化,提示在慢性期骨代谢的这些指标对SCI骨代谢的评价意义不大。脊髓损伤后不仅影响骨组织中的胶原,也影响非胶原性有机基质的代谢。其中最主要的为糖胺聚糖(GAG)。截瘫患者与四肢瘫患者无显著差异,SCI后早期骨吸收,胶原降解,使结缔组织中GAG动员,增加尿中GAG的排泄。

2.卒中急性期

血清Pyr、Ⅰ型胶原羧基端肽(ICTP)和血β-微球蛋白明显增加。急性期过后卧床休息30~180天,尿Pyr、尿D-Pyr和血清ICTP仍增高,而血清ALP和Ⅰ型前胶原羧基端肽(PICP)保持在正常水平,这些结果提示卒中患者卧床主要影响骨吸收而不是骨形成。

3.骨折后制动

骨折治疗过程中使用石膏固定,不可避免发生失用性骨质疏松。髋骨骨折患者住院期间,血清骨钙素降低20%,而尿Pyr和尿D-Pyr明显升高。骨形成功能减退,而骨吸收功能增强。有人发现,术后1周尿Pyr、尿D-Pyr和尿ICTP开始升高,到术后24周恢复基础水平,而血清骨钙素增高。这些结果提示在髋骨骨折早期由于急性骨坏死和卧床易致骨吸收,此后通过骨痂形成和对骨机械性张力增加促进骨形成。

整体和局部的骨矿分布有一定梯度,梯度的存在依赖于重力作用,骨矿分布和重力之间的连接依靠心血管系统,失重可能通过心血管系统的变化,致骨矿重新分布。制动导致进食不佳、营养不良、肌肉萎缩和骨应力刺激降低。由于疾病和长期卧床等可以导致患者进食不佳、营养不良、缺失运动锻炼,从而体重下降,肌肉萎缩,骨应力刺激减少。营养摄入减少,导致钙、VD等摄入不足而直接影响骨钙代谢,加速骨质疏松发生。

(一)运动增加骨量

运动员的骨矿含量一般明显高于普通人群,负重骨BMD较非负重骨高。而且肌肉容积和力量强度与BMD相关,肌肉越发达,骨骼越致密,骨量越多。

机械力因素能刺激骨生长,维持骨强度和骨量。机械负重在可刺激负重变形区的骨细胞合成PGI2、PGE2和6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G-6-PD)增加。但这种普通的机械拉力不能小于最低阈值。增加机械牵拉可刺激骨生长和骨重建,抑制骨吸收。此外,肌肉越发达,其附着的骨骼也越粗实。肌肉收缩是增加骨量的重要因素,Frost提出的机械态理论认为,人的骨骼是在一定生理范围内机械张力作用下进行运动的。机械张力超过一定范围的上限时,骨组织就会作出相应的调整(成骨增加)。反之,当低于阈值时,其骨量及结构相应调整使其骨量下降导致失用性骨质疏松。也就是说,骨的机械支撑功能减退,不能继续维持其原有质量和转换率,所以减负荷时骨丢失。这实际上是骨骼系统适应减负荷的生理反应。

(二)肌肉收缩维持骨量

模拟失重的悬吊后肢大鼠模型,其比目鱼肌和腓肠肌重量分别减少48%和27%。失重飞行者存在肌萎缩,卧床使双下肢躯干骨处于完全不负重,四肢及躯干运动明显减少,肌肉收缩减少,对骨的刺激和张力减弱。昏迷瘫痪使肢体运动和肌肉收缩完全丧失。一般卧床4个月即可出现骨质疏松。骨组织失去重力(机械)载荷或肌肉收缩力的刺激,均可使骨的正常代谢遭到破坏,破骨细胞的活性相对增强,造成骨钙“溢出”,尿钙排泄增加,血钙升高,进而发生骨质疏松。

(一)影像表现取决于病变范围与时间

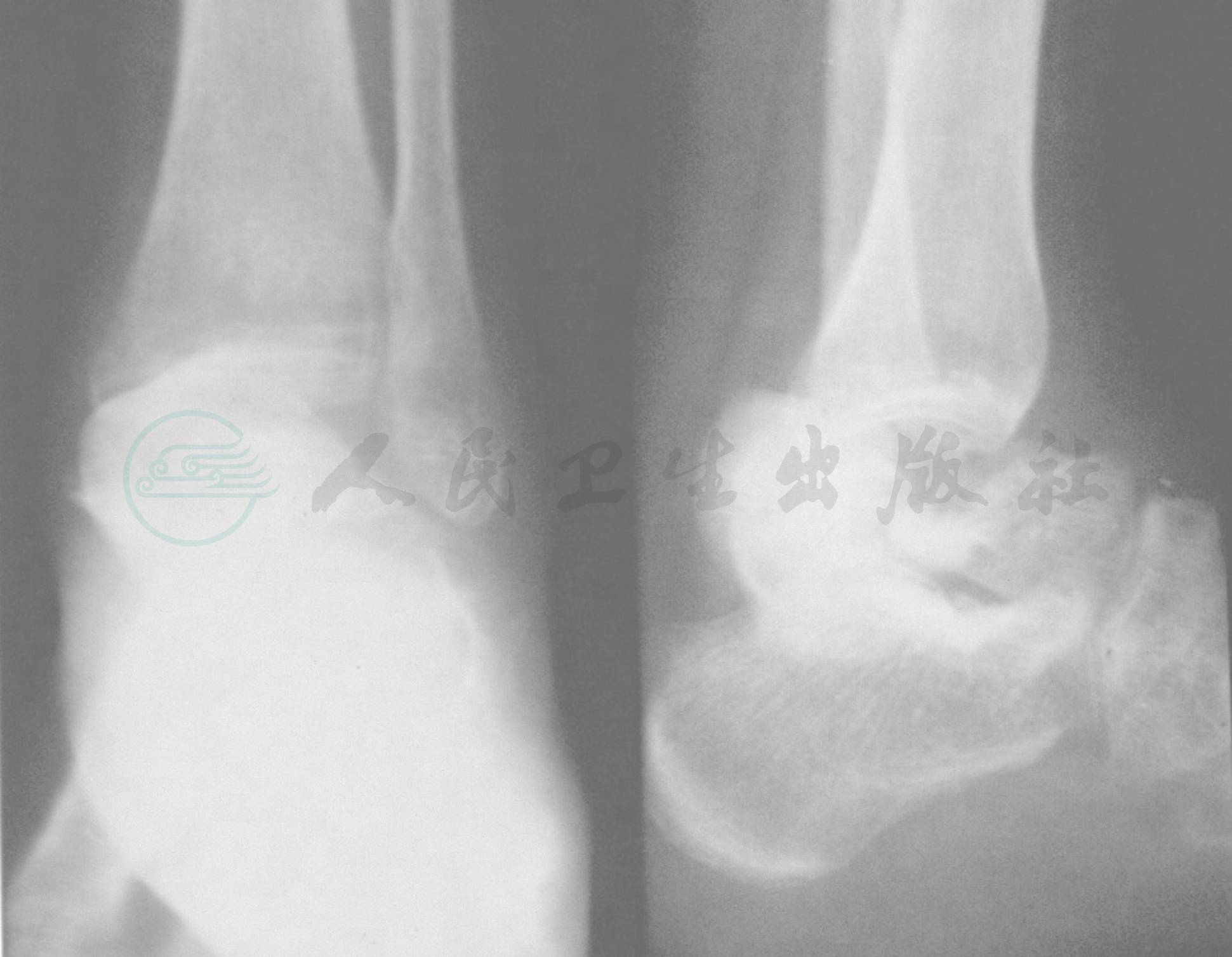

年龄越小,发生越快,钙丢失越多,表现越严重。瘫痪后,一般可在2~3个月内即出现骨质疏松。此外,跟骨X线照片也适合小儿失用性骨质疏松的诊断,见图1。

图1 失用性骨质疏松

注:女,21岁,外伤致左距骨骨折后2个月,左踝关节正侧位X线照片。示左距骨粉碎骨折,关节面塌陷,组成左踝关节诸骨密度减低,骨小梁变小、稀疏,左胫、腓骨远侧关节面下有横行的低密度骨质疏松带

1.长骨

长骨失用性骨质疏松的X线特点是:①骨皮质变薄,骨小梁稀疏,X线穿透性强,在长骨近、远侧部的骨骺端和关节周围可出现脱矿化征象,呈点状,透明区相当于小梁骨不规则吸收。②骨吸收分别有骨膜下、骨内膜内、皮质内和骨小梁骨吸收4种类型。骨膜下骨吸收一般是甲状腺功能亢进所致,皮质内骨吸收常为老年性骨质疏松特征,坐骨神经切除导致骨膜周径降低而骨内膜没有变化,提示制动引起骨膜破骨细胞活化而致骨膜骨吸收。Singh Index根据骨吸收程度将股骨近端骨吸收分为Ⅰ~Ⅳ级,对于预测骨质疏松患者股骨颈骨折有一定价值。③脊髓损伤制动后,在髋臼出现双皮质线,年轻患者较年老者出现早,有其他骨包括非瘫痪制动骨也可出现双皮质线现象,这可能是皮质内骨严重缺乏的症状,说明有小梁骨及皮质骨的严重丢失。对此类患者进行康复锻炼时应特别注意防止发生骨折。

2.椎骨

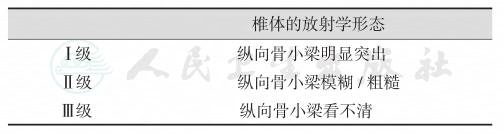

椎骨失用性骨质疏松的X线表现为X线穿透性增强,骨架形态和椎体重线条突出。日本健康福利部(Japanese Ministry of Health and Welfare)骨质疏松研究小组提出,根据纵向骨小梁吸收情况分为Ⅰ~Ⅲ级(表3)。

表3 椎骨骨质疏松的放射学诊断标准

Jones等将失用性骨质疏松的X线表现分为4种类型:①普通型或泛发型;②斑点型;③骺端线状型或皮质下透明带型;④皮质分层型或挖空型。同一患者也可能同时有几种表现,其变化决定于制动期限及年龄,制动时间长和年轻者更易出现上述表现。

点状脱矿化表明小梁间有较大间隙。干骺端或皮质下空的线状透明带常出现于制动早期,皮质分层改变常反映以哈弗管开始的吸收腔加大,也称为旁哈弗管骨吸收。如在内外膜表面出现分层即呈“挖空”状。

(二)骨代谢指标提示骨吸收增强

制动成人的血清钙正常或在正常高限,但儿童及青少年由于肾脏不能排泄大量吸收钙而出现高钙血症。制动者因尿钙增多,可伴发肾结石,制动后因尿路感染,引流不畅,磷酸盐排泄过多以及尿pH增高均是引起肾结石的因素。血清和肾脏磷阈值可在正常高限或明显升高,制动后第1周可有轻度降低,继而明显升高。在限制钙饮食下发生脊髓损伤患者,血清磷在正常高值或升高,平均为(1.65±0.2)mmol/L[(4.8±0.5)mg/dl],亦有发现SCI患者伤后2周明显升高,以后逐渐降低,4~5周后趋于正常。TH在飞行中有降低倾向,从太空返回后增加,反映骨骼钙代谢增加以及骨吸收矿物质减少。卧床时PTH无变化或降低。SCI急性期头4个月到1年内,血PTH降低,此后恢复至正常水平。

血浆1,25-(OH)2D在未负重时期低于正常,发生骨损伤术后,PTH最初升高,但在完全制动的2~3周后,PTH明显下降,甚至不能测出,血浆1,25-(OH)2D低于正常水平,说明由于骨矿的吸收而使PTH-1,25-(OH)2D轴的功能受到抑制。但也有人认为去重力载荷可能通过降低PTH及1,25-(OH)2D引起钙代谢改变,最终导致骨丢失。股骨BMD低而骨吸收指标(尿ICTP和尿D-Pyr)高者,发生髋骨骨折危险性高,Vergnaud等的研究显示,血亚羧酸盐骨钙素(undercarboxylated osteocalcin)与老年妇女骨折高危险性相关,而与股骨颈BMD无关。

失用性骨质疏松重点在于预防。应采取以运动锻炼为主的综合治疗措施。恢复所需时间可能比原来制动时间长,有些因制动时间过长难以恢复。适当补充钙剂和VD可延缓骨丢失和骨折的发生,对骨的转换率和无机盐平衡也有帮助。补充蛋白质、改善营养状况。

(一)卧床者保持头立位姿势并多翻身

长期卧床或特别头低位卧床时存在体液向躯体上部和头部转移,可导致面部水肿、鼻塞、体液容量增加,肌酐排泄减少,下肢体液容量降低,上下肢端骨骼和肌肉发生失用性萎缩。因此,卧床患者应尽可能在床上坐起,保持头立位姿势(除非睡觉),避免体液向头部转移,同时多翻身,对脊髓损伤患者建议每隔2小时翻身一次,避免压疮发生。

(二)体力运动促进骨形成和抑制骨吸收

肌肉收缩活动产生对骨的应力,负重对骨的机械压力可刺激骨的形成,骨的产生不仅与负重有关,而且骨构塑与生理范围内负荷水平及应变率有关,在一定范围内不同的应力及每日的重复也能加强骨代谢,许多研究已表明一定强度的锻炼可增强年轻人的骨密度,对年老人也可改善或防止其降低。长期卧床休息或缺乏重力将使骨矿含量减少,而运动员或长期从事体力劳动者骨量增加。

运动治疗骨质疏松原理包括:①力学刺激导致细胞活动方式改变并增加营养和代谢转运。同时使成、破骨细胞间产生钙流并伴随前列腺素、生长因子等流动,对成、破骨细胞产生刺激作用,促进骨形成,抑制骨溶解。②使胶原和羟磷灰石等有机质和无机盐按1∶1比例构骨,促进骨形成。③使骨内血流量增加,使成骨细胞活性升高,促骨形成,保持了骨内局部环境中性,抑制骨内钙溶解。④通过神经、内分泌调节,影响机体钙平衡。⑤有助于患者精神状态和食饮改善;增加营养物质如蛋白、钙、磷及VD等摄入。⑥进行户外活动还可接受充足阳光,促进胆固醇转变为VD,使钙吸收增加,减少钙丢失。⑦运动增加对维持关节及软组织活动性,促进骨骼肌循环、预防并发症非常重要。

运动治疗主要包括:①根据造成肢体不活动的原因进行针对性处理。②对长期卧床患者只要病情允许就要尽早进行运动治疗。可根据病情积极进行床上四肢和躯干的主被动功能锻炼,肢体瘫痪患者,伤肢无自主活动能力,可进行被动活动。③应循序渐进,运动量逐渐增加,运动范围从小到大。④不需要固定的肢体和关节要尽早活动训练,对于须采用石膏等外固定措施的患者,应将制动时间尽可能缩短,亦可酌情将石膏改用小夹板,以缩小固定范围,活动邻近关节。即使在制动期间也可进行伤肢的一些肌肉锻炼,凡不增加骨折端应力活动的肌肉收缩都是有利的。⑤主动运动为主,被动运动为辅,对瘫痪或麻痹的肢体进行被动运动训练。被动运动包括按摩、关节被动活动、挛缩或粘连肌肉(腱)牵长运动、僵硬关节的手法疗法及采用肢体持续被动运动器械等,可在特制的斜床上练习站负重,至少每天1小时以上。⑥注意力量适当。禁止暴力,避免间接损伤及骨折的发生,当进行负重站立行走时一定要小心,避免跌伤造成骨折。⑦避免关节软骨损伤和关节炎加重,必要者应采用等长肌肉收缩。

(三)物理疗法促进骨康复

物理疗法除加强功能锻炼外,还可应用电疗、水疗、磁疗、温热疗法、生物反馈等物理疗法,可促进肢体软组织和骨骼的血液循环,增强肌力和新骨合成,有利于解除肌痉挛,缓解疼痛,采用电刺激可增加骨转换率。电刺激适用于肌力为0/5和1/5级患者。通过电刺激使被动肌收缩,促进成骨细胞活性,抑制骨吸收,恢复骨质疏松患者BMD。对于电刺激应掌握好刺激频率,选择的频率应使患者无不适感或疼痛。同时,应了解高频刺激和低频刺激骨骼肌能量代谢差异。

(四)根据发病机制选用药物治疗

1.二膦酸盐

对降低失用性骨质疏松和制动所致的高血钙有一定作用。在脊髓损伤急性期,静脉内注射pamidronate抑制骨吸收标志物增加和随之发生的BMD降低。依替膦酸钠对偏瘫患者骨代谢影响研究发现,依替膦酸钠可增加血清1,25-(OH)2D、PTH和血清骨钙素,降低血ICTP和血离子钙。

2.降钙素

常用鲑鱼降钙素,隔日肌肉注射50~100U,防止小梁骨丢失及减轻疼痛。可与二膦酸盐合用,以增加疗效,但近来Thomas研究报道,外固定胫骨的雌性Welsh山羊,给予鲑鱼降钙素每月3次,共12周,结果未显示减少骨质丢失的作用。

3.雷奈酸锶

雷奈酸锶(strontium ranelate)可促进骨形成,抑制骨吸收,具有一定效果。

4.其他药物

骨质疏松补充各种类型的钙剂对失用性骨质疏松的预防均有一定作用。氟对成骨细胞有兴奋作用,这与前述的二膦酸盐和降钙素具有抑制破骨细胞作用有所不同,最先使用的是氟化钠,发现其与钙剂具有相同的效果,使椎体骨折率降低。但对失用性骨质疏松的长期疗效有待观察。

此外,还可配合生长激素及中草药治疗。祖国医学认为失用性骨质疏松属“肾痿”范畴,其病理主要是脾肾亏虚,不能生髓养骨所致。因此,在辨证施治原则指导下,以补肾壮骨为主,辅以健脾益气之法,如左归丸或右归丸加减等。临床实践证明,疗效可靠。此外,在骨量开始减少时作为预防性用药,对延缓骨质疏松的发生就有裨益。