英文名称 :diabetic neuropathy

糖尿病神经病(diabetic neuropathy) 是糖尿病最常见的慢性并发症之一 ,病变可累及中枢神经及周围神经 , 以后者为常见。由于缺乏统一的诊断标准和检测方法 , 患病率10%~96%不等。在美国 ,病程在15~20年的糖尿病患者有 临床症状的周围神经病变患病率估计在 30% ~ 50% 。据统计 ,有糖尿病神经病变主诉的门诊糖尿病患者占 25% ,经音叉振动觉检查诊断者占 50% ,经复杂周围感觉神经与自主神经功能检查确诊者占 90% 。

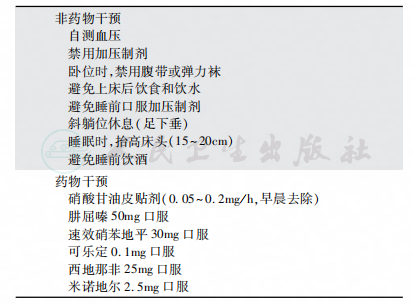

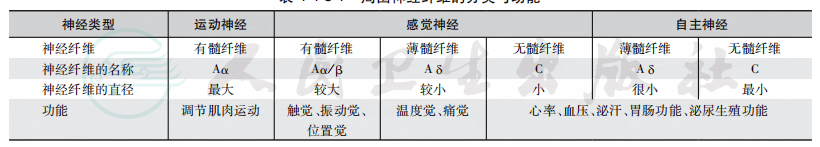

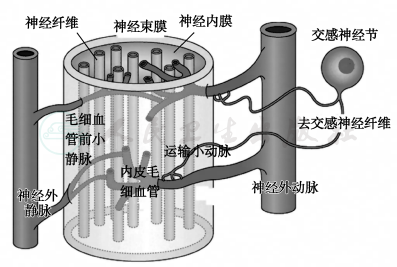

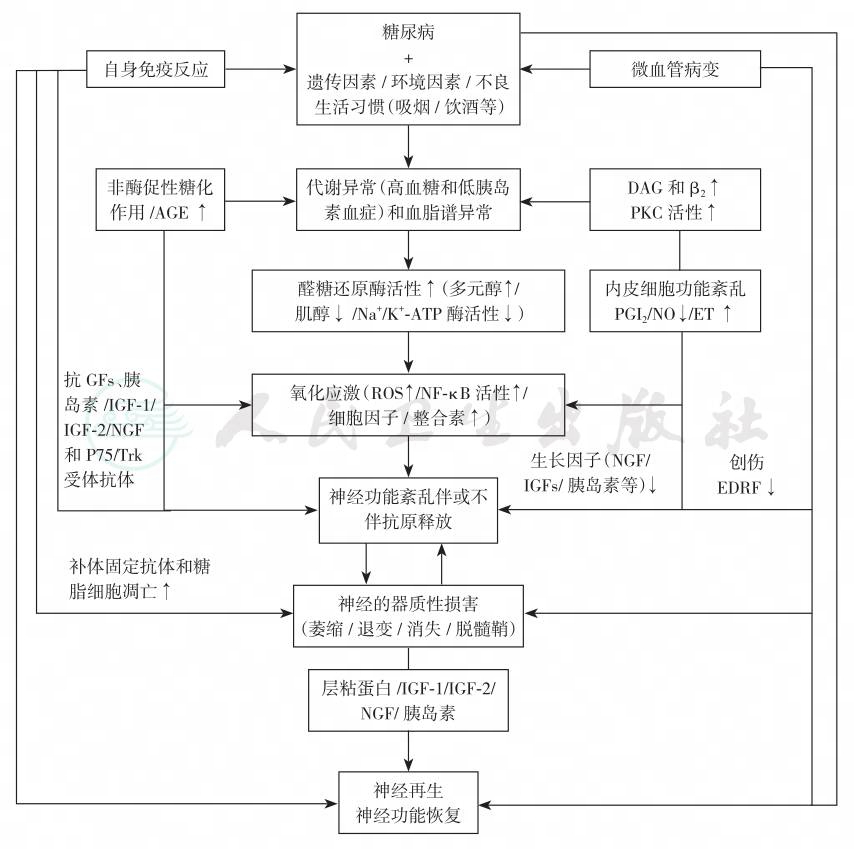

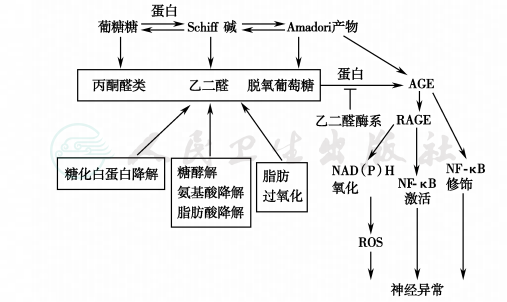

周围神经纤维分为运动神经、感觉神经和自主神经三类 (表 1)。周围神经的解剖结构见图 1。 糖尿病性 神经病变的发病机制尚不清楚 , 主要有代谢学说和血管学说 ,但均无法单独对其发病机制作出圆满解释。因此 , 多元论的发病观点正被大家接受 黄 糖尿病性神经病变的发病机 制可总结如图2。

表1 周围神经纤维的分类与功能

图1 外周神经的解剖结构

图2 糖尿病神经病变的发病机制

注:AGE:终末糖化产物;DAG:二酰基甘油;EDRF:内皮细胞衍化松弛素;ET:内皮素;NF-κB:核因子κB;NGF:神经生长因子;NO:一氧化氮;ROS:反应性氧自由基;PKC:蛋白激酶C;PGI2:前列腺素I2;Trk:NGF受体;↑:升高;↓:下降

( 一) 糖尿病性神经病变的风险因素

目前认为 ,糖尿病神经病变的发病与高血糖、醒糖还原醇-多元醇-肌醇途径开放、蛋白糖基化异常、氧化应激、脂代谢异常和低血糖发 作等因素相关。

1. 糖代谢异常

主要包括高糖毒性作用、醒糖还原醇- 多元醇-肌醇途径开放和蛋白糖基化异常。

(1) 高血糖毒性作用:糖尿病控制与并发症研究(DC-CT)和英国前瞻性糖尿病研究(UKPDS) 等研究均证实 ,慢性高血糖是糖尿病性神经病变发生的主要病因。高血糖在众多发病机制中起主导作用 ,高血糖及其后发的一系列代谢紊 乱直接或间接作用于神经组织而引起神经病变。在临床 上 ,患者血清神经毒性的强度与神经的振动觉國值、年龄、病程及HbA1c有关。在体外 ,高血糖促进神经细胞调亡 ,抑制细胞生长;由酸性輔磷酷醇水解引起的细胞内神经既胶增加 参与了高糖诱导的内皮细胞调亡;用糖尿病患者的血清做实验 ,可导致VSC4. 1神经母细胞瘤细胞和NIE-115 细胞( 分别代表运动神经元和感觉/自主神经元) 生长抑制或死亡;同样 ,T1DM患者血清对感觉/自主神经和VSC4. 1细胞有明显毒性作用。

(2)醒糖还原醇-多元醇-肌醇途径开放:高血糖状态下,醒糖还原醇活性增强,山梨醇旁路活跃,山梨醇生成增加,通过山梨醇脱氢醇形成果糖。高血糖通过竞争性抑制作 用及细胞内增高的山梨醇使细胞外肌醇进入细胞内减少。细胞合成磷脂既肌醇下降,转化生成二既甘油(DG)及三磷 酸肌醇(IP3) 减少。其结果是Na+-K+-ATP醇活性下降,细胞内钙离子积聚,神经传导速度减慢,有髓神经郎飞结(Ranviernode)肿胀,进一步发展为不可逆的轴突神经胶质(axoGlial)病变及结旁脱髓輔。Na+-K+-ATP醇活性下降还造成细胞摄 取氨基酸和肌酸受阻,导致细胞功能及结构异常。

(3)蛋白糖基化异常:高血糖可致蛋白质与葡萄糖结合,形成AGE,当其发生于血管壁时,导致血管壁增厚与管腔 狭窄,并使神经发生缺血缺氧性损害。血红蛋白形成HbA1c 时,影响其与 2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)的结合,造成氧 与血红蛋白的亲和力增加,组织缺氧。非醇促糖基化异常影 响神经纤维的结构蛋白,通过阻止微管蛋白的多聚过程而影 响神经功能。AGE还可使有髓神经的髓輔多层膜结构异常,使神经的再生修复受阻。此外,AGE过多还使氧化应激增 强,自由基生成增加,并激活核结合因子-KB(NF-KB)导致血管神经受损。但也有学者认为,这些结论多来自动物实验(鼠、兔和狗),并不能很好地反映人类糖尿病性神经病变的实际情况。Birrell等用灵长类动物沸沸制成T1DM神经病变 模型进行研究,用氨基肌治疗 3 年,对血糖控制无作用,神经传导速度和自主神经功能未见恢复,与大鼠的动物模型结果相反,故认为AGE积蓄不是神经病变的早期病因。因此,AGE在人类糖尿病性神经病变进展中的作用还有待进一步 证实。经典的AGE途径是葡萄糖或其他还原糖物质(果糖)半乳糖、甘露糖和核糖等% 与游离氨基反应,形成Schiff碱的结果(图3)。Schiff碱不稳定,降解为 Amadori产物或 果糖胶。Amadori产物HbA1c 是自发形成的血红蛋白 β链 N 端结氨基结合物。糖化产物进一步重排、氧化,经果糖胶形成AGE。

图3 反应性二装基化合物与 AGE导致感觉神经元功能障碍的发病机制

(4)乙二醒醇系的抗AGE作用:乙二醒醇系(Glyoxalase system)含有两种生物醇,乙二醒醇I(GLOI)和乙二醒醇Ⅱ(GLOⅡ),见图4。活性二赛基(reactive dicarbonyl)如甲基乙二醒(methyl Glyoxal)通过该途径解毒。乙二醒醇催化活性a-氧醒类物质(a-oxoaldehyde)转化为 a-轻酸类(a- hydroxyacid),在GLOI的作用下,甲基乙二醒与谷胧甘胁反应,生成 S-D乳既谷胧甘胁(S-D-lactoyl Glutathione)。中间代谢产物在GLOⅡ的作用下 ,形成 D-乳酸 ,而还原型谷胧甘胁 被再循环利用。GLOI是抗糖基化(抑制AGE生成) 的关键 限速醇 ,Glo1 基因表达广泛 ,但存在拷贝数差异(copy number variant ,CNV) 、单核昔酸多态性(SNP) 和无效等位基因(null allele) ,这些是影响醇活性的主要因素。GLO1 的启动子活性降低是容易发生糖尿病肾病的重要原因 , 而另一些CNV或 SNP则是神经病变的保护因素。

图4 乙二酸屯系的组成

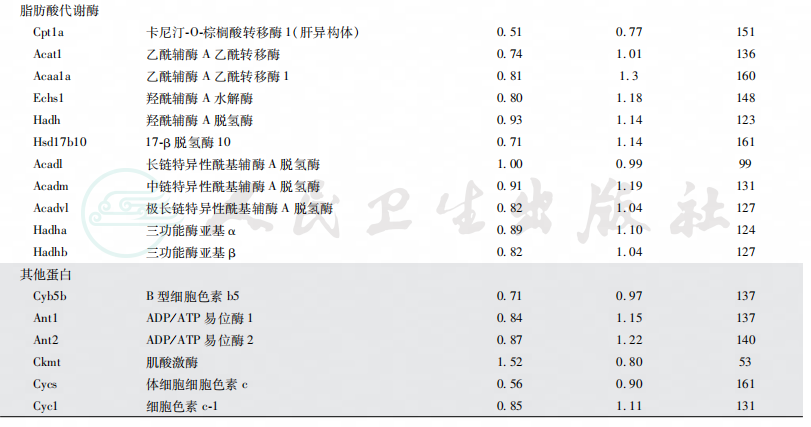

2. 脂代谢异常

糖尿病状态下 ,亚油酸-6 脱饱和缺陷而 致体内Y-亚麻酸减少 ,进而花生四燎酸减少 , 由后者生成的 扩血管性前列腺素E1(PGE1 ) 、前列腺素E2(PGE2 ) 及前列环素(PGI2)下降。其结果是出现缺血和缺氧性神经损害。多不饱和脂肪酸不足还造成生物膜的磷脂和与信号传导有关的磷脂既肌醇合成减少 ,导致第二信使 IP3和DG下降 ,从而出现代谢性神经病变。另外 ,糖尿病时 ,神经内的乙既肉毒碱减少 ,该物质在脂肪代谢中起促进细胞液中长链脂肪酸转运至线粒体的作用 ,其量减少导致细胞液中长链脂肪酸蓄 积 ,干扰神经细胞膜的正常功能 ,减少PGI2生成 ,神经血流减少。wiGGin等研究发现 ,血甘油三酷升高使得雕肠肌有髓 輔神经纤维密度(MFD) 降低 ,神经传导速度减慢 ,且与糖尿 病病程、年龄、血糖控制情况和体质指数等无关。

3. 高凝状态

凝血和血小板激活的程度、纤维蛋白原的水平增高导致的高凝状态均与微血管病变和神经病变相关,von willebrand(血管性血友病) 因子和细胞貓附分子能预测神经病变的发生。微血管结构异常表现为动脉变细、静脉扩张、动-静脉分流和新生血管形成 ,毛细血管内皮 细胞增生、肥大 ,基底膜增厚 ,管腔狭窄。多普勒或荧光血管造影证实 ,糖尿病神经病变患者神经内的血流量和氧张力降低;MRI检查可发现神经水肿。现认为 ,血管的这些改变与内皮功能缺陷有关。血管活性因子如一氧化氮(NO) 和PGI2 的生成与释放减少 ,或功能受损直接导致血管舒张障碍 ,局部 血流灌注不足 ,造成神经组织的结构或功能损伤 黄 有作者用 乙既胆碱离子灌注法证明 ,NO介导的前臂内皮依赖性血流在糖尿病患者受损 ,并认为血流受损继发于氧化应激和自由基活性增加 ,后者导致受损的内皮NO合成与释放减少。

4. 氧化应激

糖尿病状态下 ,活性氧(ROS)的产生及氧化应激水平升高 , 同时机体抗氧化防御能力下降 ,可直接引起生物膜脂质过氧化、细胞内蛋白及醇变性和DNA损害 ,最后导致细胞死亡或调亡。研究提示 ,ROS 亦是重要的细胞内信使 ,可以活化几乎所有已知的信号传导通路。在高糖状态下 ,线粒体电子传递链产生过多的 ROS ,通过抑制还原型辅醇Ⅱ(NADPH)活性 ,激活包括蛋白激醇(PKC) 旁路、多元醇旁路、己糖胶旁路以及AGE形成等机制 ,进而促使糖尿病并 发症的发生。ROS 还通过改变特异性细胞功能来影响内皮功能 ,对外周神经元和 Schwann 细胞也有影响 ,并导致轴突 变性和脱髓輔病变。

5. 其他生物因素

(1) 神经生长因子与神经轴突转运异常:神经生长因子 (NGF) 包括 IGF-1、IGF-2 和神经营养素(neur9tr9phin) 等。IGF-1 可通过影响细胞信号传导通路 ,高表达BCL-XL、IP3 激醇及caspases(调亡蛋白醇) 级联反应 ,从而阻断氧化应激而保护神经 。这些生长因子来源于神经纤维支配的靶细胞或 支持细胞 ,各种生长因子作用于特定的受体 ,调节核酸和蛋 白质的代谢 ,促进神经结构蛋白质的合成 , 因而对神经生长 发育及保护有重要意义 。糖尿病时 ,胰岛素缺乏和高血糖山 梨醇相关的Schwann 细胞损害 ,均使NGF合成减少 ,使神经 微丝和微管合成减少 ,最终导致神经轴索营养障碍及再生受 损 ,严重者纤维萎缩和脱落。

(2) 神经纤维营养及保护因素缺乏:用核素标记的方法 测定轴突转运功能 ,发现糖尿病性神经病变患者神经轴突转 运的正向慢转运的慢成分a(Sca) 、慢成分b(Scb) 及逆向轴 突转运异常 ,促使神经病变的发生 。Schwann 细胞与神经元 轴突之间的联系异常在糖尿病性神经病变的发生中也起着 重要作用。

(3) 低血糖发作:一般认为 ,高血糖(直接或间接) 导致 神经病变 ,但低血糖也同样引起神经损害。在糖尿病的 治疗过程中或在T2DM早期 ,可因各种原因发生低血糖症 , 如反复发作 ,将加重神经病变的病情或加速其发展。

(4) C胁缺乏:神经病变与C胁是否有关未明 。C胁能 激活Na+-K+-ATP醇和NO合醇(NOS) ,通过改善神经营养、 纠正代谢异常、促进神经纤维的再生和减轻神经细胞的调亡 等 ,延缓糖尿病性神经病变的病理生理改变 。临床观察到 , T1DM患者应用C胁治疗 3 个月后 ,深呼吸过程中的心率变

异性明显好转 ,温度觉國值下降 ,神经功能改善 ,并且基础 C 胁缺陷越严重者 ,治疗效果越明显。

(5) 青春期发育因素:青春期前发病的糖尿病患者在进 入青春发育期后 ,发生心脏神经病变的危险性明显增加 ,原 因未明 。许多患者无临床表现 ,但经仔细检查可有异常( 亚 临床型糖尿病性神经病变) 发现 。Massin 等发现 ,在青春发 育早期(年龄=11 岁) , 心率可变性(HRV) 指数下降 , HRV与HbA1c (4 年均值) 有相关关系;而更年轻的糖尿病患儿的 HRV指数正常 ,HRV与4 年的HbA1c 均值无明确关系;病期 和微量蛋白尿也与HRV指数相关 ,但短期的代谢控制状况 (近期的HbA1c )与HRV指数无关 ,这提示在青春期发育的早期存在某种(些)危险因素 ,可促进心脏自主神经病变的发 生发展 ,故青春期发育时期患病的糖尿病患者要用HRV分 析来筛查心脏神经病变。

(6) 自身免疫因素:通过间接免疫荧光法发现 ,伴有神 经病变的糖尿病患者循环血中存在抗运动神经和感觉神经 的自身抗体 ,抗体和补体在雕肠肌不同成分中沉积 ,相关的 抗体包括谷氨酸脱赖醇65(GAD65) 抗体、神经节昔脂 GM3 抗体、抗胰岛素抗体和抗磷脂抗体(anti-PLA)等。

(7) 内皮素- 内皮素受体系统:内皮素受体激动剂与挂 抗剂的研究(表2和表3) 发现 ,痛性神经病变的 发病可能与内皮素- 内皮素受体功能异常有关。

表2 内皮素受体激动剂与括抗剂

表3 内皮素-1的临床应用

6. 遗传因素 糖尿病神经病变的个体差异和种族差异明显 ,但遗传因素不如视网膜病变和肾病明显。全基因组相关研究(GWAS)发现的微血管病变风险因素很多 ,但均无强力证据 , 目前未发现特异性糖尿病神经病变的致病基因或基因群。

(二) 糖尿病神经损害与微血管病变

早期表现为神 经纤维脱髓輔、轴突变性以及Schwann 细胞增生 。在髓輔纤 维变性的同时有再生神经丛 , 随着病变的进展 ,再生神经丛 密度降低 ,提示为一种不恰当修复 ,此种现象在 T2DM中尤其常见 。有时 ,糖尿病神经病变的临床资料和电生理检查提 示为慢性炎症性脱髓輔性多神经病变(chronic inflammatorydemyelinatin GPolyneuroPathy ,CIDP),其主要改变是炎性 浸润、脱髓輔和轴突丧失 ,与特发性CIDP很难鉴别 。 自主神 经受累时 ,主要表现为内脏自主神经及交感神经节细胞变性 。脊髓病变以后索损害为主 ,主要为变性改变。

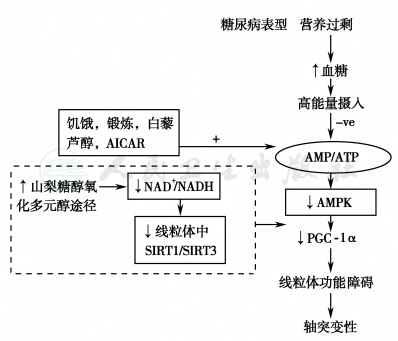

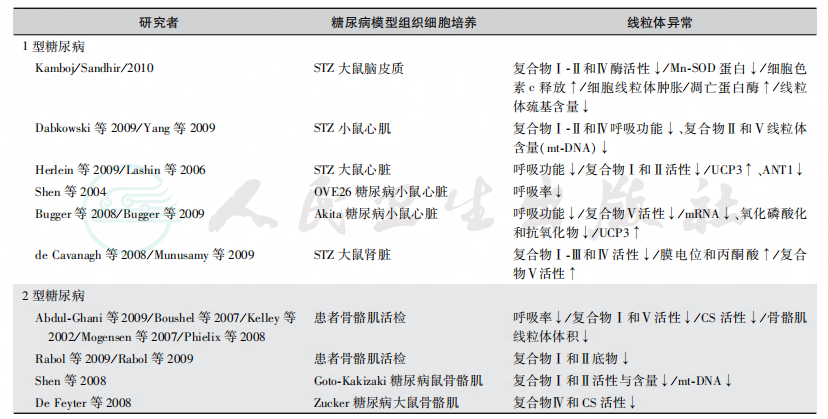

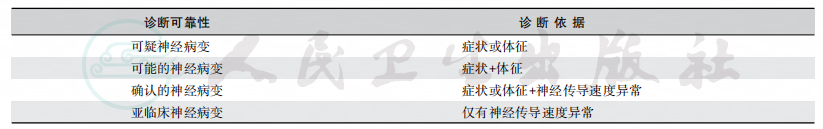

AMP激醇(AMPK) -静息信息调节子 T1(SIRT1) -PPAR- Y辅激活子- 1a(PPAR-Ycoactivator- 1a ,PGC-1a) 轴能感受细 胞的代谢需要 ,调节线粒体功能;也就是说 ,在营养物质不足 情况下 ,该信号途径被激活 ,促进ATP生成 。SIRT1 和SIRT6 属于去乙酷化醇 ,能改变醇的活性和组蛋白功能 ,调节器靶 基因表达;PGC-1a是AMPK和SIRT1 的靶分子 ,调节线粒体 的生物合成、功能和再生 。在神经元中 ,糖尿病营养过度和 多元醇途径介导NAD+ /NADH比值下降 ,抑制AMPK和/或 SIRT,引起PGC-1a的表达与功能障碍 ,最终导致线粒体呼吸 醇链活性不足(图5~图7) 。糖尿病感觉神经病 变的神经变性特征是运动神经核感觉神经的传导速度下 降 ,其 原因为有 髓輔和 无 髓輔神经内膜 微 血管 病 变、 Schwann 细胞病变、轴突变性、副神经节脱髓輔;临床上可见 表皮神经纤维减少 。长的神经轴突变性 ,组织缺失神经支 配 ,神经营养不良 ,轴突水肿 。肌肉、心脏肾脏和神经细胞的线粒体结构和功能异常或线粒体融合蛋白-2(mitofusin-2) 功能障碍引起神经病变 。动物实验和临床研究的糖尿病 神经病变线粒体变化见表4 。糖尿病性神经病变诊断 分类见表5 。胰岛素是治疗糖尿病和糖尿病神经病变 的主要药物 ,经过胰岛素治疗后 ,可部分恢复线粒体的正常 结构与功能(表6) 。

图5 糖尿病神经病变的风险因素

图6 糖尿病感觉神经元线粒体功能紊乱的发病机制

图7 氧化应激与炎症对话机制

因子(Nrf2) ;Nrf2 进入细胞 核,激活染色体基因组抗氧化反应元件(ARE) ;高血糖激活的 Nrf2 可被 ERK抑制;ROS 激活抑制性 KB激晦(IKK) ,磷酸化抑制性 KB蛋白(IKB) ,后者与细胞浆 NF-KB复合物结合,阻止其转录;IKB磷酸 化为泛素化和蛋白晦体降解提供条件,释放的 NF-KB复合物进入细胞核,促进炎症因子表达,氧化应 激介导 c-JUN-N末端激晦(JNK)和 c-JUN活化,与 c-FOS 亚单位结合引起 AP-1 形成异二聚体,作用于 基因组,增加血管炎症因子合成;氧化应激介导的 PARP激活也引起炎症和细胞坏死,Nrf2 抑制 IKB降 解,使 NF-KB介导的炎症反应持续存在

表4 糖尿病的线粒体变化

表5 糖尿病神经病变的诊断分类

表6

表6 糖尿病和胰岛素治疗对线粒体蛋白表达的影响

除了上述诊断指标外 ,必要时 ,可行皮肤神经活检 ,如发 现小神经纤维病变则可确诊为神经病变(金标准) 。如果存在血管病变亦有助于神经病变的诊断 。患者在使用强化胰 岛素治疗后8 周内出现心血管、泌尿生殖系统、皮肤和胃肠 自主神经病变症状,2/3 的患者伴有直立性低血压与副交感 神经功能紊乱 ,视网膜病变加重;上皮内神经纤维密度(intra- epidermal nerve fiber density ,IENFD)降低。

急性胰岛素性神经病变(acute insulin neuropathy)亦称治 疗引起的神经病变(treatment-induced neuropathy) ,是指在胰 岛素治疗后发生的急性严重神经疼痛和外周神经退行性病 变 ,临床以自主神经功能障碍为特点 ,病情与视网膜病变的 恶化相平行。诊断的主要依据是临床症状和皮肤活检 显示的小有髓和无髓神经纤维病变。

(三) 糖尿病脑神经病变

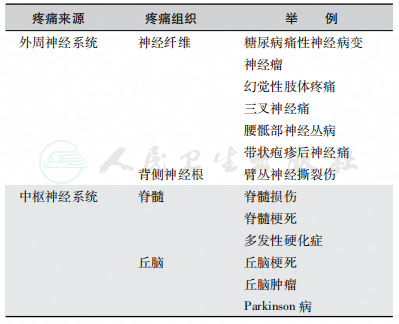

需要与糖尿病痛性神经病 变鉴别的疾病见表 7。糖尿病脑神经病变与外周神经 病变无必然联系 ,发病机制未明 。其发病可能更早、更广泛 , 表现多种多样 。MRI神经影像检查可发现脑结构与功能异 常 ,是导致智力障碍和其他脑功能异常的重要原因 。但是 , 目前的研究虽然较多 ,而结论性认识缺乏。

表7 需与糖尿病痛性神经病变鉴别的疾病

( 一) 病变性质和部位分类

神经系统的许多疾病均与神经细胞的钙离子动态平衡紊乱有关 ,常见的神经病性疼痛(neuropathic pain)和糖尿病多神经病(diabetic polyneuropa- thy)是神经细胞的钙离子动态平衡紊乱的典型例子 ,而钙离子动态平衡紊乱的原因又与线粒体功能障碍有关。临床上 ,不同类型的神经病变征象往往重叠 ,它们是否存在相同 或不同的发病机制 ,以及这些不同的临床类型究竟是否为不 同的疾病 ,或仅仅反映疾病连续过程的不同侧面 ,这些问题 仍无明确解释。

1. 慢性隐匿性感觉神经病变

慢性隐匿性感觉神经病变(chronic insidous sensory neuropathy , CISN) 常见(80%左右) ,起病隐匿 ,与血糖控制不良无明显关系 。患者诉感觉异 常、感觉减退或有麻痛、刺痛和烧灼等感觉 ,症状以夜间为 重 , 四肢裸露可使症状减轻 。此型神经病变一般呈进行性发 展 。检查时可发现四肢的位置觉和振动觉受损 , 肌肉萎缩 (以四肢的远端肌肉为明显 ,尤以拇指虎口肌肉最先受累而 最严重) ,男性伴有阳痰。

2. 急性近端运动神经病变

急性近端运动神经病变 (acute proximalmotorneuropathy)常突然发病 , 以一侧大腿严 重疼痛为多见 ,糖代谢控制往往不良 ,一些患者双侧远端运 动神经同时发病 ,伴迅速进展的肌无力与肌萎缩 。此型对糖 代谢控制治疗的反应良好 。糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy)容易并发足病 ,而大神经纤维性周围神 经病变(larGe-fiber peripheral neuropathy , LFPN) 的发病率从23%急剧上升到79% 。较敏感的方法是用128Hz音叉振动 觉(vibration perception)检查 ,用 5.07-Semmes-weinstein单丝检查压力感 。周围感觉神经病变可能并发Charcot神经-骨关 节病(Charcotneuro-osteoarthropathy) ,导致骨关节畸形 ,甚至截肢,体表感觉减退引起平衡障碍。

3. 弥漫性运动神经病变

弥漫性运动神经病变(diffuse motorneuropathy) 累及多处运动神经 ,肌萎缩明显 ,常急性发病 。老年T2DM患者的表现常与CISN相似 ,起病隐袭 ,但不易恢复。

4. 急性痛性神经病变

急性痛性神经病变少见 ,主要发 生于病情控制不良的糖尿病患者 ,患者诉泛发性肢体或躯干 疼痛 。肌无力往往十分明显 ,有些患者呈神经病性恶病质 (neuropathic cachexia) 。此型对胰岛素治疗的效果较好 ,但 恢复的时间较长。

5. 胰岛素性神经病变

胰岛素性神经病变(insulinneu- ropathy)常发生于胰岛素治疗后6周左右 ,起病突然 ,但无须 因为神经炎发作而停用胰岛素 。一般经对症处理 ,在继续胰岛素治疗过程中逐渐减轻 。这些患者常伴有严重的微血管 病变 ,血管床出现广泛的动-静脉短路和新生血管形成 ,类似 于视网膜的微血管病变改变。

6. 局限性单神经病变

局限性单神经病变(focal monon- europathies)的发病机制较为复杂 , 一 般认为与下列因素有关:①神经受压迫(如糖尿病足、糖尿病性腕管综合征和僵硬 性关节病等) ;②神经血管闭塞 ,单神经病变几乎可累及所有 的外周和中枢脑神经纤维 ,如第Ⅲ对脑神经受累时导致眼肌 瘫痪、眼球疼痛和眼险下垂 ,但瞳孔对光反射正常 ,又称糖尿 病性痛性眼肌麻痹。

7. 糖尿病性腰骯神经丛神经根病变

糖尿病性腰骯神经丛神经根病变(diabetic lumbosacral radiculoplexus neuropathy ,DLSRPN)是一种严重的神经病变 。缺血性微血管炎导 致神经缺血和缺血性病理变化 ,其中 ,多灶性和节段性脱髓 輔可能是神经轴突营养不良所致。病理检查显示 ,主要 为血管缺血性损害 。神经病变的特点是多灶性和节段性脱 髓輔 。临床上出现相应的神经肌肉功能障碍 ,可累及大腿、 小腿和臀部等处 。病变对称或不对称 ,严重者腰骯神经丛、 神经根和周围神经均受累 , 累及的神经种类可为运动神经、 感觉神经和自主神经纤维 。另外 ,脑神经的微血管病变可导 致神经性瘫痪 , 出现相应的表现 ,较多发生于中东地区的糖 尿病患者。

8. 假性跛行

假性跛行(pseudoclaudication)表现为间歇 性跛行 ,伴步行时的局部疼痛 ,但足背动脉搏动正常 。发生 机制未明 ,可能与动-静脉分流和短路有关 。在活动时 , 因血 液供应减少而发生缺血性疼痛和运动障碍。

9. 皮肤渐进性坏死

皮肤渐进性坏死(necrobiosis) 多发 生于下肢远端的前部 ,以女性多见 。出现不规则圆或卵圆形 硬皮病样斑块 ,边缘清楚 ,表面光滑呈种状 , 中央凹陷呈硫礦 色 ,构成硬的黄色斑块 ,外围呈紫红或淡红色 。在黄色部位 , 有无数毛细血管扩张和小而深色的斑 ,常有鳞屑或结痴 。约 1/3 病例可在红斑基础上 ,发生局限性逐渐加重的皮肤溃荡 , 可能是由于局部的神经病变而丧失功能 ,缺乏神经支配所 致 。类脂质渐进性坏死(necrobiosis lipoidica) 是一种慢性肉 芽肿性皮肤病 , 临床上不多见 ,多数患者合并有糖尿病 ,故 又称糖尿病性类脂质渐进性坏死 ,但其病因与糖尿病无直 接关系。

10. 足麻木

足麻木(anesthetic foot) 是外周神经和自主 神经病变所致 ,也是引起神经病变性足部溃荡的重要原因 。

(二)自主神经病变的表现

1. 消化系统

最常见 ,表现为便秘、上腹饱胀和胃部不 适等 ,严重者表现为顽固性便秘或腹泻 ,或便秘与腹泻交替 , 甚至大便失禁 , 较多的发生于糖尿病控制差的年轻男性 T1DM患者 ,常伴有其他慢性并发症 。 胃电图有助于明确诊 断 ,并为鉴别诊断提供依据 。食管功能障碍表现为食管蠕动 减少 ,食物通过时间延长 ,食管远端异常的蠕动压力波 ,并因 此引起胸部不适、吞咽困难和呢逆等症状 。食管测压可见压 力波的振幅降低 。胆囊功能障碍主要表现为脂肪餐后收缩 减弱 ,一般仅在进行B超检查或胆囊造影时意外发现 。肛门 直肠功能紊乱的表现多种多样 ,常见的症状为局部不适、大 便不净、异物感、痒痛、便秘或失控性“腹泻”等 ,严重者可伴 下腹或骯部胀痛 ,最常发生于晚间睡眠中 。检查可发现静息 与加压后肛门内压下降 ,肛门与直肠的抑制性反射及肛周皮 肤反射减退或消失 ,肛门括约肌松弛或舒缩功能障碍 。直肠 对充盈与扩张不敏感 ,并可发现局部末梢神经病变的电生理 异常。

2. 泌尿生殖系统

膀胧感觉减退和收缩力减弱是糖尿病膀胧病变最主要的表现 。膀胧感觉的丧失是最早出现的症状 ,膀胧内尿量可以积到 1000ml或以上而毫无尿意 ,排尿次数减少;其次是出现逼尿肌功能减弱 ,排尿无力 ,残余尿量 增多 ,超声检查常可发现残余尿量在 150ml以上 , 晚期则出现大而无力的膀胧、排尿失禁、继发感染和膀胧输尿管反流。 Mitsui等的观察结果显示 ,神经传导速度是确立糖尿病尿道- 膀胧功能障碍的较好指标 。生殖系统表现为男性性欲减退、 阴茎勃起障碍(ED) 和逆行射精等 。有些患者甚至以ED为首发症状就诊。糖尿病性ED主要是神经病变所致 ,尤其是 阴茎自主神经病变 ,血管性因素往往也起重要作用 。有些因素可诱发或加重神经病变(表8) 。

表8 恶化糖尿病患者性功能的药物

3. 心脏自主神经病变

心脏自主神经病变(cardiacau- tonomic neuropathy ,CAN):糖尿病引起心脏自主神经病变是 从远端心尖向近端心底部发展 ,故患者较易出现左心功能障 碍 ,发病隐匿 , 临床表现多样 。 目前无统一诊断标准 。常见于病程长和并发症多的糖尿病患者 , 以往认为它是糖尿病的 晚期并发症 ,现认为在糖尿病确诊时 ,就可能已经存在 。典 型的临床表现包括静息时心动过速、直立性低血压、对运动及某些药物耐受性差、无症状性心肌缺血或无痛性心肌梗死、心率变异小和QT间期延长等 ,其中以无痛性心肌梗死引 起的后果最严重 ,可发生心律失常、心力衰竭 ,甚至碎死 。如 出现不能解释的疲乏、倦怠、水肿、恶心、呕吐、出汗、心律失 常、咳嗽、咳血痰或呼吸困难 ,均提示糖尿病患者有无痛性心 肌梗死可能 。用24 小时动态心电图记录进行频域分析和时 域分析 ,高频(HF)反映副交感神经兴奋 ,低频(LF)反映交感 神经兴奋 ,LF/HF则代表交感与副交感的平衡状态 。有周围 神经病变或自主神经病变的T2DM 患者 , LF和 HF明显受抑 ,而且LF和HF的昼夜节律消失 。在其他诊断指标中 ,24小时心率可变性(HRV) 的意义较大 ,但必须考虑HRV的正 常值、变化范围和评价的有效性问题 。表示 HRV的方法很 多 ,其中 ,以几何参数的可重复性最好 。用心率作判断时 , 因 其特异性较差 ,需要排除非糖尿病性心脏神经病变以外的其 他原因。

4. 呼吸系统

糖尿病神经病变很少累及呼吸功能 。糖 尿病患者对缺氧、二氧化碳过高、吸入寒冷空气以及吸入胆 碱能药物的呼吸反应减弱 ,而对构橡酸引起咳嗽反射的國值 却有所提高 。这些呼吸功能障碍与全身麻醉意外、睡眠呼吸 暂停及碎死之间的可能联系值得进一步探讨。

5. 体温调节和出汗异常

50%T1DM患者有出汗障碍 , 而在患有周围神经病变的糖尿病患者中 ,83%~94%有出汗障碍 ,表现为少汗 ,甚至无汗 ,半身出汗而半身无汗等。可有 发热 ,体温随外界温度波动 ,皮温过低或过高。 出汗障碍可造成皮肤干燥濫痒 ,最终发生溃荡。

6. 神经内分泌障碍

在病史较长的患者中 ,针对低血糖 的胰高糖素与肾上腺素反应障碍 ,可发生严重的低血糖症而毫无症状。因此 ,在糖尿病治疗当中 ,应密切注意低血糖发生的危险性。

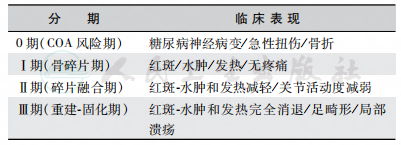

(三) charcot骨关节病

1. 病因与发病机制

糖尿病患者并发 Charcot骨关节病 (COA) 是 神 经 病 变的 一 种 特 殊 表 现( Jean-Martin-Charcot 病) , 占所有COA的大多数。 主要与神经血管及神经创伤性损伤有关。 神经血管理论(neur9vascular the9ry;法国理论 , French theory)认为:自主神经病变导致动静脉短路 ,血流增 加 ,骨吸收增强 ,骨强度降低 ,最终出现骨折与骨酪畸形;同 时血流增加和静脉扩张也引起局部温度升高与红肿。神经创伤理论(neurotraumatic theory;德国理论 ,German theory) 由VOlkman 和 VirchOw提出 ,认为:周围神经病变使保护性感 觉丧失 ,组织容易受到反复损伤;在持续性负重后 ,病变加重 恶化 ,并发骨折和畸形等骨关节病变。 除上述病因外 , COA的风险因素还有:①患者破骨细胞活性增高 ,下肢骨密度降 低 ,骨折风险增加。 ② 非典型性神经病变不一定发生COA,这些患者仍保存相对正常的热感觉 ,而冷感觉丢失;非醇促胶原糖化引起跟朧缩短 , 因关节应力异常而导致 畸形和COA。③足底压力升高造成的前足过度机械应力传递至趴-既骨关节而形成 COA。 ④创伤后形成局部炎症,促炎症因子分泌过多 ,破骨细胞活性增高 ,通过骨重 建导致畸形 黄

2. 分类与分期

Charcot骨关节病主要累及足部和躁部 ,其他部位很少受累。 COA的解剖分类见表9。另一种方法是将COA分为前足 COA、中足 COA和后足COA三类;中足COA(尤其是Ⅱ类) 最常见(约60%)。 COA的解剖分类能够预测预后 , 例如 ,前足 COA的预后较 佳 ,后足COA较差 ,而跟骨COA可严重影响行走功能。 根据 起病急缓 ,COA可分为急性COA和慢性COA黄 急性COA表 现为局部发热、红肿和躁部水肿 ,但无疼痛或仅有轻度疼痛 , 多位于中足部位。 慢性 COA主要表现为足畸形、足弓变平 或消失 , 中部隆凸 ,行走或站立过久引起压迫性溃荡 ,可因感 染而导致骨关节炎。病情持续数月至数年 ,局部畸形的程度 不一。COA具有自限性 ,但可并发局限性骨质疏松、足畸形、 溃荡和骨关节炎。 临床上 , 可以分为三个时期(Eichenhotz 期) ,见表10。

表9 charcot骨关节病的解剖分类

表10 charcot骨关节病的临床表现分期

注 :COA:Charcot osteoarthropathy, charcot骨关节病

(四) 神经病变评价

Valk 等将神经功能检查与感觉 主诉等结合起来进行反复试验。用皮肤热温差(TDTw) 和皮肤冷温差(TDTc)判断神经纤维功能;用感觉、运动神经传导 速度(SNCV和MNCV) 和振动感觉國值(VPT) 来检查大神 经纤维功能。发现神经病变性疼痛与小神经纤维无关 , 而 感觉变化与大、小神经纤维的功能均有关。 症状严重程度 (标化后) 、SNCV、MNCV以及VPT均是观察多神经病变的 有用指标。

1. 糖尿病性远端对称性多神经病

糖尿病性远端对称性多神经病(diabetic distal symmetric polyneuropathy) 是最常 见的临床类型 ,并根据大神经纤维的功能再分为若干种类别。评价大神经纤维功能的方法有周围触觉鉴别器(tactile circumferential discriminator) 、钢珠滚动(steel ball-bearinG) 试 验和神经传导速度测定等;评价小神经纤维的方法有Neuro-Quick 和 Neuropad。下肢对称性神经病变:起病隐匿 ,进展缓慢 ,表现为感觉障碍(对称性肢体麻木、疼痛、感觉异常、 蚁走感和烧灼感等)或感觉过敏 ,或呈手套或袜套样感觉 ,后 期可表现为感觉减退 ,甚至消失。少数患者的肢体疼痛剧烈 难忍 ,严重影响工作和休息。这些患者的疼痛诉说具有明显 的心理精神特征 ,机制未明。若为单一神经受累 ,则呈片状 感觉障碍 ,但少见。也可表现为运动障碍、肌无力和肌萎缩 , 以近端肌受累多见。

2. 糖尿病痛性多神经病变

疼痛性质多为烧灼样、电击样、针刺样或钝性疼痛 ,多数在夜间疲劳或兴奋时加重 ,而且 似乎有明显的遗传倾向和家族发病倾向。糖尿病痛性多神 经病变的发病机制未明 ,但研究发现 ,可能与疼痛途径中的 内皮素- 1 与受体有关(见文末彩图8)。

3. 糖尿病脑神经病变

最常见的是动眼神经麻痹 ,其典 型表现是突然发病的眼肌瘫痪 , 眼球处于外展位置( 如果展 神经未受影响) ,眼球的垂直向与内收动作均发生障碍 ,而且 还伴有眼险下垂。大约50%患者在眼肌瘫痪出现前1~7天 , 有剧烈的眶后疼痛。一般在6~12周内自发恢复 ,但可复发 或进展为双侧病变。其他如面神经、展神经、三叉神经麻痹 及听力障碍(表现为神经性耳聋或突聋) 较少见。糖尿病患 者发生缺血性脑卒中的危险性较非糖尿病者增加 2 ~ 4 倍。高血糖又可导致乳酸酸中毒 ,引起蛋白质结构改变和细胞功 能障碍 ,从而加重缺血性脑卒中的严重程度。糖尿病还可引 起认知障碍和大脑神经生理及结构的改变 ,称为糖尿病性脑 病(diabetic encephaopathy)。 临床表现以获得性认知和行为 缺陷为特征 ,也可表现为精神障碍、情绪易波动、焦虑、烦躁 不安、苦闷、视力障碍、记忆力减退、注意力不集中、朧反射活 跃和病理反射阳性等。神经生理学和神经放射学特点提示 ,糖尿病性脑病可能是大脑加速老化的表现。脊髓可表现为横贯性感觉障碍。在临床上,多数患者无中枢神经受损的症状和体征,但事实上不少患者经仔细检查有阳性发现亚临床型糖尿病中枢神经病变。

(五) 神经功能测定

1. 尼龙丝皮肤触觉检查

取特制的10G尼龙丝(Semmes- weinstein m9n9filament),一头接触于患者的大足趾、足跟和前 足底内外侧,用手按尼龙丝另一头轻轻施压,正好使尼龙丝弯曲,患者能感到足底尼龙丝,则为正常,否则为不正常。这是评价神经病变最简单方法,发现率 40%以上。128Hz音叉检查时,首先将音叉放在被检测者的躁关节处或大足趾、手部、肘部和前额等处,音叉应与皮肤表面垂直,并应持压力不变。此外,还可以用棉签、铁石或橡皮等检查温度觉。

2. 自主神经功能检查

主要有:①交感神经皮肤反应(SSR)是指人体在接受引起交感神经系统活动的刺激之后 出现的皮肤反射性电位 !是中枢神经系统参与下的皮肤催汗 反射。通过记录这种反射性电位变化来反映自主神经系统的功能。SSR是一种由内源或外源性刺激诱发的多突触交 感神经反射。内源性刺激如咳嗽、深呼吸等,外源性刺激如 电刺激 #磁刺激和听觉刺激等 " 这些刺激经由粗大的有髓感 觉神经纤维或听神经传入,由催汗的交感神经纤维传出。SSR的中枢处理机制未明。SSR是汗腺分泌活动中汗腺膜对 钾离子的通透性改变所致的表皮电压变化。故SSR是一种 与汗腺活动有关,并主要反映交感神经节后纤维功能状态的 表皮电位 " 糖尿病自主神经病变患者与健康人相比,振波少,潜伏时间延长。有报道认为SSR比心脏自主神经检查能 更早 #更敏感地反映糖尿病是否有自主神经受累。②瞳孔检查对光反射、瞳孔周期时间(PCT)是测定迷走神经功能的敏 感方法。糖尿病自主神经病变者PCT明显延长。电子闪光 人造偏光板摄影方法测量暗适应的暗孔直径为交感神经支 配纤维的定量测量。如瞳孔对光反射结果用红外线瞳孔测 量仪测量更能早期发现异常。另外,膀胧功能检测有助于糖 尿病膀胧病变的诊断(膀胧超声测定显示残余尿量增加)。动力学测定包括膀胧内压 #尿流和尿道压力测量等。膀胧内 压测量显示一段长的感觉缺失曲线,直至达到逼尿肌低张力状况下的膀胧充盈量为止。根据症状,亦可对自主神经病变 症状进行分度,判断其病变的程度(图9)。

3. 神经肌电图检查

神经肌电图检查为非侵入性检查 方法,其有良好的客观性、量化性和可靠性。在糖尿病早期,甚至在临床症状出现之前 !就已有明显的变化,故有早期诊断价值,同时也可用作临床疗效的评估。其中,感觉神经传 导速度(SCV)较运动神经传导速度(MCV)减慢出现更早,且更为敏感。近端周围神经受累以应用M波及H波同时 测定法较为方便,患者痛苦小,结果准确,且可及早发现病变。肌电图检测有助于区分神经源性和肌源性损害。糖尿 病患者肢体远端肌肉中以神经源性损害为主,在肢体近端 肌肉中则以肌源性损害为主。除SSR试验外,肌电图上的 RR间期变化(RRIV)为评价自主神经功能的简便而较可靠 的方法。也有人认为,测量神经电兴奋的不应期比传导速 度更敏感。

图9 自主神经病变症状分度

图中列出的是改良的 Likert 计分法。其中 0 = 无症状、10 = 最差的症状。表示基础 计分(深色菱形)与 18 个月后的复查计分(浅色菱形) 的标准差。列出有意义的 计分应>2。NS,not siGnificant、 无差异显著性。 * ,P<0. 005" * ,P<0. 001"OS,or- th9static symptom、直立时症状。资料来源于 9 例 T1DM和 7 例 T2DM患者

(六) 特殊检查

1. 诱发电位检查

诱发电位(EP)检查包括有视觉诱发 电位(VEP) 、脑干听觉诱发电位(BAEP) 、躯体感觉诱发电位 (SEP)和运动诱发电位(MEP) 。VEP记录视觉冲动经外侧 膝状体投射到枕叶距状裂后部与枕后极的电活动 。主要的 视觉皮质电位有N1 、P1(P100) 和N2等3 个主波 ,其中 ,最有 诊断价值的是P1 波潜伏期延长 。VEP异常也可因屈光间质 异常、侵及黄斑的视网膜病变、视神经通路及视区皮质损害 引起 。BAEP记录听神经(I波) 、脑干耳蜗神经核至中脑下 丘(Ⅱ ~ V波) 、丘脑内膝状体( Ⅵ波) 和听放射( Ⅶ波) 的电 活动 。其中 , Ⅲ和V波为最主要的波 。凡I波波峰潜伏期 (PL)延长或波幅(AMP) 降低 ,甚至分辨不清或不能显示波 形者 ,表明有外周听力减退 。波峰间期(IPL) 延长常反映脑 干病变导致其听觉通路传导受累 。SEP分别刺激左、右腕部 正中神经及躁部胚后神经 , 由相应神经及脊髓后索传导至顶 叶皮质 ,并在通路的不同部位直至颅顶部记录诱发电位 。如 潜伏期延长 ,常提示相应部位(从周围到中枢)的感觉传导功 能受损 ,测定各波峰潜伏期可基本反映整个传导通路各部 位的功能状态 , 明确病变部位 ,从而区分是中枢神经病变还 是外周神经病变 。此刺激无电刺激产生的疼痛不适 ,且操 作方便 , 已逐渐应用于中枢运动传导功能检查;也可用激光 来诱发电位 。糖尿病神经病变者常缺乏EP,或 P1 波潜 伏期正常或延长 ,振幅下降 ,可能更有助于发现早期糖尿病 神经病变 。复合性神经动作电位(NAP) 、复合性肌肉动作 电位(CMAP) 和多发性神经病变指数(PNI)之间存在一定 关系 ,PNI和CMAP有密切关系 。神经传导速度( 以PNI代 表) 下降与CMAP振幅或其振幅降低量呈正相关 , 以胚总神 经为代表 ,可用CMAP振幅来判断糖尿病周围神经病变的 严重程度。

2. 神经定量感觉检查

与上述检查不同 ,神经定量感觉 检查主要是针对细神经纤维功能 。该检查通过温度觉测试 细神经纤维(Aδ 和 C类) 的功能 ,通过振动觉测试 Aβ类神 经纤维的功能 , 因此 ,能够准确判定感觉病变的特征和程度 , 通过对不同部位的检测可以发现解剖学上节段性的感觉神 经损伤 ,具有定位价值。

3. 胃肠自主神经功能检查

包括闪烁图法— 固体和/ 或液体餐、放射法—不透X线标记物(胃肠铆餐) 、实时超 声显像法、磁示踪法、电阻抗法、对乙酷氨基酪吸收率和插管法等 。 目前以胃排空的闪烁图法最敏感 ,且能用于临床 。闪 烁图扫描技术是胃排空测定的金标准 ,表现为对固体和液体 食物排空延迟 。铆餐可见胃扩张、铆剂存留时间延长和十二指肠部张力降低 。对乙酷氨基酪吸收试验测定胃液体排空 时间 ,方法简便 ,可靠实用 ,易于推广 。实时超声显像法有容 积法、胃霎面积法和胃霎体积法 。容积法—沿胃长轴作一 系列横切面 ,计算整个胃体积 ,用于测定胃液体排空 ,此法较 烦琐 ,受气体干扰明显 ,较少应用 。 胃霎面积法—取平卧 位或膝肘位 ,测得空腹胃霎面积 ,进餐后多时点测定胃霎面 积直到胃霎面积恢复到空腹大小的时间距离 ,或进餐后至液 餐图像完全消失的时间距离为胃全排空时间 。 胃霎体积 法—测定A、B和 C的 3 个径 ,算出胃霎体积 ,从胃霎体积 变化观察排空时间 。实时超声显像法较可信 ,且方便、简单和廉价 ,为临床及科研较常用的方法 ,其局限性为不能观察 固体排空 。 胃霎面积测定不能完全代表胃霎真正的生理形态 , 因此 ,不如核素扫描精确 。此外 , 以可用测压法、胃电图 和胆囊收缩功能测定等检查胃肠自主神经功能。

临床上 ,应强调综合治疗 ,尤其是疼痛性糖尿病神经病 变 ,其主要措施见图13。 主要针对糖尿病神经病变的 发病机制和危险因素进行治疗 ,并合理应用纠正代谢紊乱、 增加神经血流和改善神经营养等药物。

图13 疼痛性糖尿病神经病变的综合治疗方案

( 一) 症状治疗

症状治疗主要包括:①传统抗惊惊厥药(如卡马西平) ;②新一代抗惊厥药( 如加巴喷丁) ;③三环类药物(如阿米替林、SSRI等) ;④阿片类止痛药( 如羟考酮, 曲马多等) ;⑤局部止痛治疗。

1. 胃轻瘫

主要有:① 多潘立酮( d9mperid9ne , 吗丁啉):多巴胶受体阻滞剂 , 10mG,3 次/天 ,餐前 30 分钟服用。可引起泌乳等不良反应。②西沙必利(cisapride):为全消化 道促胃肠动力学药物 ,通过刺激肠肌层神经丛 ,增加乙酷胆 碱释放而起作用。5 ~ 15mG,3 ~ 4 次/天。 ③甲氧氯普胶( 胃复安):5 ~ 10mG,3 次/日 ,此药兼有胆碱能和抗多巴胶能作 用 ,易透过血-脑脊液屏障而出现锥体外系反应 , 不宜长期 用。④红霉素:通过刺激胃动素释放和直接兴奋胃动素受 体 ,促进胃排空 ,剂量 200 ~ 250mG,3 ~ 4 次/日。

2. 腹泻

可用洛派丁胶( l9peramide , 易蒙 停), 首 剂 4mG,以后每次 2mG,同时加用维生素制剂或微生态调节剂 , 如培菲康(bifid triple viable capsule ,双歧三联活菌胶囊) 、米 雅(Miya ,酪酸梭菌活菌片) 和丽珠肠乐(bifid9bi9Gen-livz9n) 等 黄

3. 直立性低血压

注意缓慢起立 ,穿弹力袜 ,适当增加 血容量 ,可用生脉散或补中益气汤。许多药物如降压药、利 尿药、三环类抗抑郁药、吩嚷嗦类药物、血管扩张剂和硝酸酷 类药物等都有可能加重直立性低血压的症状。心脏与肾脏 功能障碍引起的液体溜留也可能掩盖直立性低血压的症状。外源性的胰岛素注射或内源性的胰岛素分泌都能引起内脏 血管扩张与自主性低血压的加重 ,均应引起注意 黄

4. 尿溜留

应尽量排空残余尿 ,可下腹热敷按摩 ,肌内 或皮下注射新斯的明0. 25 ~ 0. 5mG,也可肌注甲氧氯普胶或 口服西沙比利 ,重症者可采用间隙性导尿。 目前有采用神经 营养因子或其他因子与靶向基因相结合治疗。

5. 阴茎勃起障碍

随着西地那非(sildenafil ,万艾可) 投 入临床使用 , 口服药治疗现已成为ED的一线疗法。 西地那 非为一强有力的环磷酸鸟昔(cGMP)特异性 5 型磷酸二酷醇 (PDE5)抑制剂 ,通过抑制海绵体平滑肌中cGMP的降解 ,从 而升高cGMP水平 ,增强内源性一氧化氮(NO) 的作用 ,松弛 阴茎动脉平滑肌 ,使阴茎获得高血流量和血液充盈而达到充 分勃起 ,总有效率>50)。 同类产品伐地那非(vardenafil ,艾力 达)作用时间更短 ,强度更大 ,抑制PDE5 醇活性的作用是西 地那非的10 倍 ,而且不影响NO释放和cGMP活性 ,但在没 有性刺激的情况下不发挥药理作用。该类药可使体循环血 管舒张和血压一过性下降 ,而且性生活对已有严重心血管疾 病的患者有一定的危险性 ,故使用前 ,应先作安全性评价。新近研发的多巴胶受体激动剂舌下剂型及选择性PDE5 抑制 剂亦取得满意疗效。其他如海绵体内注射血管活性药物、真空负压勃起系统、血管旁路手术治疗和阴茎假体植入 等均可选用 ,而且应配合心理治疗。

6. 少汗症与剧汗症

糖尿病自主神经病变波及泌汗功 能时 ,出现少汗症(hypohidrosis ,anhidrosis) ,这些患者同时伴 有自主神经功能紊乱的其他表现 ,尤其是心脏自主神经病 变。 自幼发病者应更多地考虑外胚层发育不良症(ectodermal dysplasia ,ED)。遗传性外胚层发育不良症还应与先天性梅 毒、软骨-外胚层发育不良症、色素失调症、Rothmund-Thomson 综合征、早老症、特发性甲旁减-Addisom病-念珠菌病综合征 等鉴别。糖尿病患者并发剧汗症罕见 ,一般均应考虑 Fabry病、抗毒碱受体自身抗体或颈椎椎间盘膨出症( 常导致单侧 无汗症) 、Horner综合征或肿瘤压迫交感链所致。

泌汗异常尚无特殊治疗。有报道 ,使用水电离子透入疗 法和脉冲直流电水离子导入法治疗局部性多汗症.

(二) 针对神经病变发病机制的治疗

基于神经病变 发病机制的治疗见表18。糖尿病神经病变的症状大致 经历了从麻木到疼痛 ,直至演变为无知觉的发展过程。在神经修复过程中 ,有可能从无知觉恢复至疼痛症状出现和神经功能康复 。从这一点上看 ,治疗糖尿病神经病变中 ,在神经修复过程中 ,有可能出现症状短期加重 。在一个治疗周期得 到缓解后 ,受损神经有可能得到修复。

表18 针对发病机制的神经病变治疗

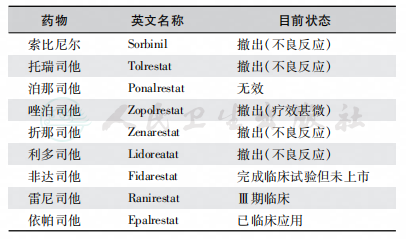

针对异常代谢途径对多种化合物进行了临床试验 ,其 中 ,包括一些醒糖还原醇抑制剂(ARI)、抗氧化剂 a-硫辛酸、 PKC- β抑制剂rub9xistaurine和两种ACE抑制剂 。不幸的是 , 这些试验大部分都未能明确延缓进展性的DPN神经损伤。 只有醒糖还原醇抑制剂依帕司他和抗氧化剂 a-硫辛酸在临 床中得以使用 。针对多元醇通路的药物研发一直是备受关 注的 ,但是很多药物都因各种原因不能应用于临床 , 目前只 有依帕司他在日本和中国等国家应用 。研究发现 ,轻度症状 者用依帕司他(唐林)20 天开始起效 ,以月为单位 ,40 天为一 个疗程;症状重者需要先静脉住院治疗 , 出院后依帕司他、甲 钻胶和轻術礦酸钙联用效果最好 。神经营养因子在国内用 于神经损伤修复;国外以特殊形式批准注射用鼠神经生长因 子预防和治疗癌症化疗和抗AIDS 制剂引起的周围神经病 变 ,以期不因毒副反应中断化疗 。 目前处于临床研究阶段 , 尚无上市产品。

晶体学研究表明 ,人的醒糖还原醇(AR) 是一条由316 个氨基酸组成的多胁 ,分子中带有一个折叠结构序列 。 由8 个a螺旋平行围绕在 8 个 β链周围 , β链的箭头方向是从 N 末端指向C末端 。其活性部位位于β链的 C末端 ,与 3 个环 (白色和蓝色)有关 , 由7 个芳香族氨基酸、4 个非极性氨基 酸和3 个极性氨基酸组成的一个大而深的椭圆形疏水口袋。 目前已知ARI主要是利用与AR活性部位之间的极性与非 极性作用来寻找与醇的最佳结合位点 ,产生 AR抑制活性 ,抑 制葡萄糖转化为山梨醇 , 降低神经功能损伤 。研究显示 ,依 帕司他可以明显缩短正中运动神经的F波最短潜伏期(MF- WL,P<0. 001) ,明显提高下肢远端处内躁VPT( 振动感觉國 值 ,P<0. 05) ,改善神经病变的主观症状 ,见表19。

表19 酸糖还原屯抑制剂

糖尿病胃肠功能紊乱表现为胃排空延迟、胃的电活动减 弱、胃蠕动减少、胃电图波减弱或消失 ,影响口服降糖药的吸 收和血糖控制 。 胃轻瘫患者无论是空腹 ,还是餐后 30 分钟 胃节律均出现紊乱 。正常人体的胃的基本胃节律来自胃大弯上部的起步点 ,呈整齐而规则的慢波经胃体、胃霎纵环肌 向幽门方向传播 ,频率约3cpm 。糖尿病胃节律紊乱患者服 用依帕司他之后3cpm处恢复了峰值 ,证明胃节律恢复正常 , 胃动力增强 。依帕司他可使糖尿病患者的主频波、峰值波恢 复 ,并有恒定频率促进胃肠运动 ,具有促胃动力和改善交感、 迷走神经平衡失调的作用 ,是治疗DGP安全、有效的药物。 Barr等报道 ,在糖耐量受损或空腹血糖受损的人群中 , 与那 些没有神经病变的人群相比 ,神经病变同时患有视网膜病变 的比 例高出近 4 倍 , 同时伴随蛋 白尿的 比例为 2 倍。 K注rvestedt 等还发现 ,周围感觉神经病变的患病率随着视网 膜病变的严重程度而增加 。因此 ,微血管并发症如糖尿病神 经病变、糖尿病视网膜病变和糖尿病肾病 ,可能相互密切相 关 ,神经病变的存在可能引发其他并发症的发生或发展 。事 实上 ,Charles等发现 ,在1型糖尿病患者中 ,低的周围神经传 导速度和振幅与糖尿病微血管并发症密切相关 。醒糖还原 醇广泛存在于神经、微血管、肾脏以及视网膜中 ,多元醇通路 异常导致山梨醇聚集进一步引发病变 。依帕司他通过有效 阻断多元醇通路 ,改善微循环障碍 ,有效治疗糖尿病周围神 经病变 ,直接或间接对自主神经病变、肾病、视网膜病变等并发症起到治疗作用。

(三) 血糖控制

血糖快速从低血糖升到高血糖可能 诱导和加重糖尿病神经病变的疼痛 , 因此 ,提出平稳的血糖 控制比快速血糖控制对改善糖尿病神经病变的疼痛更重要。 对中老年发病居多的T2DM患者 ,如饮食控制和口服降糖药 能达到满意控制血糖 ,则不要用胰岛素治疗 , 以免发生低血 糖而加重糖尿病神经病变 。DCCT/EDIC(diabetes c9ntr9land c9mplicati9n trial/epidemi9l9Gy 9f diabetes interventi9ns and c9mplicati9n)研究提供了 T1DM神经病变的发生发展特征 , 并提示严格控制高血糖的重要性[49-51]。

(四) 胰岛素治疗 胰岛素神经炎是一种糖尿病急性 神经病变 ,常被忽视 ,其患病率及危险因素不十分清楚 。胰 岛素神经炎是长期血糖控制较差 ,血糖快速下降后并发的一 种急性神经病变 , 随着血糖控制 ,神经病变症状可以逐渐改 善或消失[52] 。尽量使血糖控制在要求范围内 , 即使出现胰 岛素神经炎也不必停用胰岛素 。如口服降糖药不能满意控 制血糖 ,应尽早应用胰岛素 ,尤其在出现急性近端运动神经 病变、急性痛性神经病变和局限性单神经病变时 ,更要尽量 使血糖控制在要求范围内。

(五) 其他药物治疗

1. 神经生长因子、前列腺素 E1、神经节昔脂 1

国内使 用较多的是鼠神经生长因子( 金路捷) ,20μG/d ,肌内注射 ,4 周为1 疗程 ,对促进损伤神经的修复有一定作用 。PGE1 可扩 张血管 ,抑制血小板聚集 ,减轻血液貓滞度 。常用剂量 100 ~ 200μG/d 静滴 ,14 天为 1 疗程 ,该药在体内代谢快 ,产生的血 管疼痛常使患者难以忍受 。凯时为PGE1 脂微球载体注射 液 ,对病变血管有特殊亲和力 ,具有分解慢、用量小、作用持 续时间长和副作用少等特点 。临床应用总有效率90)左右。 常用剂量 10μG/d 静滴 , 1 次/日 , 14 天为 1 疗程 , 可重复使 用 。神经节昔脂 1(GanGlioside 1 , GM1 ) 改善轴索形态 , 提高 Na+-K+-ATP醇活性 ,促进损伤后神经再生 ,改善神经功能 , 常用剂量 10 ~ 40mG/d 静滴或 20mG/d 肌注 , 14 ~ 28 天为 1 疗 程 。凯洛欣为多种神经节昔脂的复方制剂 , 常用剂量2 ~4ml ,肌注 ,2 次/日。

2. 醒糖还原醇抑制剂、蛋白糖化抑制剂、蛋白激醇 C (PKC) 阻断剂和 ACEI

新型制剂如菲达瑞司(fidarestat , 1mG/d)具有促进神经再生的作用 ,对减轻疼痛和行走时皮肤 的感觉异常以及改善电生理指标有效 。在各种PKC异构体 中 ,βⅡ异构体的活性增加起重要作用 。有报告称PKCβ特异 性阻断剂用于糖尿病大鼠时 ,神经传导速度和神经血流状况 均有所改善 。群多普利(trand9lapril)治疗可使神经功能好转。

3. 抗氧化剂

普罗布考(pr9buc9l) 、维生素 E、N-乙既- L-半胧氨酸(N-acetyl-L-custeine) 在实验动物中有一定疗效 , 但临床效果却不尽如人意 。硫辛酸(thi9ctic acid) 作为一种 强抗氧化剂 ,近年来研究较多 ,在德国被广泛用于治疗痛性 糖尿病神经病变数十年 ,近期完成的多个评估也证实无论是 静脉或口服给药都可改善神经病变的主要症状 ,而且具有良 好的安全性 。 国内市场供应的产品有奥力宝(alpha Lip9n 300 stada) ,推荐剂量:静脉滴注 600mG, 1 次/日;口服每次600mG,3 次/日 ,可长期使用 。a-硫辛酸( a-lip9ic acid) 具有 抗氧化、抗炎、早期胰岛素效应和金属赘合作用 , 可用于脑病、肥胖、非酒精性脂肪性肝病、心血管病和糖尿病慢性并发 症的治疗。

4. 其他药物

主要有 Y-亚麻酸、钙挂抗剂、钻宾既胶和 丁略地尔、肌醇、C胁和乙既-L-肉毒碱 。补充Y-亚麻酸能增 加神经内血流 ,改善神经传导速度 。钙挂抗剂尼莫地平(ni- m9dipine)能增加神经内毛细血管密度 ,促进微血管生长 , 阻 滞钙内流 ,增加神经血流量 ,提高神经传导速度 。常用剂量 30 ~ 60mG/d ,分 2 ~ 3 次服用 。钻宾既胶(c9binamide , 甲钻胶) 为维生素B12 的衍生物和蛋氨酸合醇的辅醇 。外源性给药可 顺利地渗入神经细胞及胞体内 ,促进细胞内核酸、蛋白和脂 质形成 , 促进髓輔形成和轴突再生 。钻宾既胶( 弥可保 , methyc9bal) ,500 ~ 1000μG肌注/静注 ,每日 1 次或 500μG口 服 ,3 次/天 ,2 周为 1 疗程;对改善患者自发性肢体疼痛、肢 体麻木和皮肤感觉减退等有效 。 同类产品有腺昔钻胶(c9-bamamide ,福欣康林) ,每次 0. 5 ~ 1. 5mG肌注 , 1 次/天 。丁略 地尔(bufl9medil)为 a- 肾上腺素能受体抑制剂 ,通过抑制毛 细血管前括约肌痊李而改善大脑及四肢微循环血流 ,还具有 抑制血小板聚集和改善红细胞变形性的 功 能 。弟 斯 兰 (f9nzylane ,活脑灵)常用剂量200mG加入250ml液体中静滴 , 2 周为 1 疗程 ,以后可改为口服 。肌醇的临床应用还需要进 一步研究 。应用C胁替代治疗可以改善 T1DM患者周围神 经病变的早期症状 。但只对 C胁缺乏的糖尿病患者有效。 应用乙既-L-肉毒碱(acetyl-L-carnitine) 治疗如能使神经内膜 的乙既-L-肉毒碱恢复正常 ,则神经生理功能改善 ,并能增强 抗氧化作用。

(六) 痛性神经病变治疗

注重糖尿病本身的治疗 ,典型急性神经病性恶病质采用胰岛素治疗后症状减轻 。控 制高血糖和改善营养有助于痛性神经病变康复 。体重恢复 正常后 ,痛性神经病变会得到明显改善。

1. 止痛药物治疗

用于痛性神经病变治疗的药物很多 , 但疗效均有限。

(1) 抗癞痴药物:加巴喷丁(Gabapentin) 原是一种抗癞 痴药物 ,但后来发现抑制神经痛的作用强大 。一般可单药治 疗或与鸦片类药物合用[53] 。经多中心、安慰剂和对照试验 证明其疗效较佳 ,副作用发生较低 ,且在体内不代谢 ,无药物 间交叉反应 ,有效剂量范围在 900 ~ 3600mG/d ,推荐最大有效剂量 1800mG/d ,但剂量应个体化[54] 。

(2) 三环类抗抑郁药:仍是治疗神经性疼痛的一线药 物 。机制可能是通过抑制神经轴突对5-轻色胶或去甲肾上 腺素的再摄取 ,提高疼痛的國值而起止痛作用 ,并能阻止受 损神 经 发 放 神 经冲 动 。 常 用的 有 丙 米嗦( imipramine) , 12. 5mG/次 ,2 ~ 3 次/天 , 1 周后增至 25mG/次 ,2 ~ 3 次/天 ,也 可用多塞平( 多虑平) 、阿米替林(amitriptyline) 或去甲替林 (desitriptilina)等 。主要副作用是嗜睡 , 因此 ,可于夜间给药 , 尤其适用于睡眠差和夜间疼痛的患者 。抗抑郁剂对减轻纤 维肌痛、慢性腰背痛、糖尿病神经痛和带状疤疹神经痛有 效。文拉法辛(venlafaxine)疗效较佳 ,且无抗胆碱及抗组 胶的副作用。

(3) 5-轻色胶和去甲肾上腺素双重再摄取抑制剂:盐酸 度洛西江(dul9xetine hydr9chl9ride)属于5-轻色胶和去甲肾上 腺素的再摄取抑制剂 。在一项 1696 例病例研究中 , 1510 例患者应用盐酸度洛西江治疗(对照 706 例) ,所有患者出现中 度以上疼痛 ,治疗 12 ~ 13 周后疼痛症状明显改善 ,盐酸度洛 西江对同性糖尿病神经病变和肌肉疼痛均有治疗效果 ,不良反应轻微( 表20) 。盐酸度洛西江较以往抗癞痴或抗 抑郁药(加巴喷丁、阿米替林和文拉法辛) 效果、安全性和患 者耐受性好。

表20 抗抑郁药物治疗痛性神经病变疗效鉴落分析

注 :NNT:number need t9treat, 需要治疗的病例数

(4) 抗惊跃药:抗惊跃药物自 20 世纪 60 年代开始用于 疼痛的治疗 ,但属于经验型药物使用 ,仍缺少有力的循证依 据 ,尤其缺乏急性疼痛的治疗研究[56] 。理论上认为 ,抗惊跃药 通过阻断钠/钙离子通道而稳定神经细胞膜 ,缓解疼痛 ,但疗 效欠佳 。常用的有術妥英钠及卡马西平 。其他新药如拉莫三 嗦(lam9triGine) 和托喘酷(t9piramate) 也被逐渐应用于临床。 抗精神病药物可治疗慢性头痛、纤维性肌痛和神经病变痛[57]。

(5) 外用局部麻醉剂:5)的利多卡因药膏的止痛效果 与阿米替林(amitriptyline) 、辣椒素(capsaicin) 、加巴喷丁和 普瑞巴林(preGabalin)相当[58]。

(6) 其他药物:托喘酷(t9piramate) 能提高糖尿病患者 的表皮内神经纤维密度 ,延长树突长度 ,提高振幅 ,改善 C纤 维的功能[59] 。蛋白激醇 Cβ抑制剂rub9xistaurin 的应用可 增加神经外膜的血流量 ,有效地改善神经传导速度 ,正在进 行Ⅲ期临床的多中心观察中 ,初步的结果显示 ,它对糖尿病 神经病变患者的异常性疼痛和针刺痛均具有明显的改善作 用 。值得注意的是 ,局部用药如硝酸异山梨酷(is9s9rbidedi- nitrate)喷剂、利多卡因胶或贴皮剂、可乐定霜剂或贴皮剂 ,作 为近年治疗中的一种创新 , 因其有直接对病处起作用、无全 身副作用、无药物之间的交互作用及无须调整剂量等优点 , 今后有望成为糖尿病痛性神经病变的第一线药物 。电势门 控钠通道(v9ltaGe-Gated s9dium channel) 调节细胞的兴奋性 , 而神经变性性疾病和神经病性疼痛存在电势门控钠通道异 构体的异常表达 。因此 ,钠通道阻滞剂可能成为开发止痛新 药的靶点[60] 。另外 ,植物苹取类药(b9tanical) 可能有一定的 止痛作用。

2. 心理治疗

临床观察到疼痛的患者常伴有广泛而复 杂的心理因素 ,有近半数的患者在获知被医生接受作为特殊 药物治疗对象 ,但实际尚未开始真正的药物(或安慰剂) 治疗 之前 ,症状已开始有所改善 。另外 ,有不少患者因疼痛一 时 不见好转 ,丧失信心 ,产生抑郁情绪 ,甚至自杀 。因此 ,配合 心理治疗对缓解疼痛的症状也很有必要。

3. 电疗

到2009年 ,文献上报道了15个痛性糖尿病周 围神经病变电疗(electrotherapy) 结果 , 经皮神经电刺激( transcutaneous electrical nervestimulation)脉冲式和持续式电 磁场治疗(pulsed and static electromaGnetic field)的使用较多 , 但方法有别 ,效果不一 ,其他如脉冲剂量式电刺激(pulsed-

dose electrical stimulation) 、高频式肌肉刺激(hiGh-frequency musclestimulation)或高张力肌肉刺激(hiGh-tone external mus- clestimulation) 仅有小样本研究 , 因而 , 目前不能对电疗的价 值作出评价。

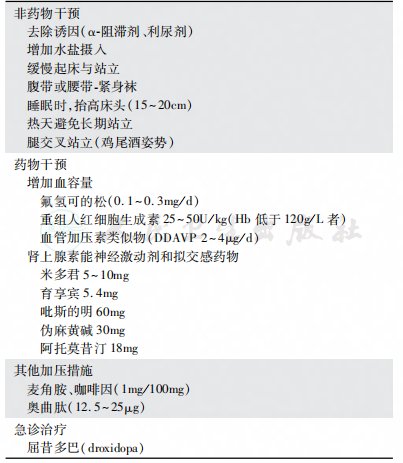

4. 自主神经功能衰竭的治疗

直立性低血压的治疗目 标不能仅局限于血压调节 ,而应该特别注重消除症状 ,预防 跌倒、晕跃和眨晕的发生 。 自主神经功能衰竭治疗的总体方 案见表21 ,但具体方案因人而异 。直立性低血压与卧 位高血压相互联系 ,诊断和鉴别方法主要靠检测24 小时血 压变化 。卧位高血压的治疗见表22 ,多数患者的卧位 高血压在睡眠期间一直存在 ,但难以被发现;少数经安静休 息后 ,血压可降至正常(沉降现象 ,dippinGphenomenon) ,这些患者不适合使用降压药 ,以免夜间起床时诱发晕跃 。餐后低血压(postprandial hypotension)加重直立性低血压症状 ,增加 跌倒、眨晕和晕跃风险 ,应给予积极治疗。

表21 直立性低血压的治疗

表22 卧位高血压的治疗