英文名称 :diabetic retinopathy

糖尿病视网膜病变(diabetic retinopathy,DR)是糖尿病常见慢性并发症之一,在美国是成年人致盲的首要原因,糖尿病患者致盲概率比非糖尿病患者高25倍。DR在1型糖尿病中尤其严重,也常见于2型糖尿病。DR的发生与糖尿病病程明显相关。30岁以前发病的糖尿病(1型糖尿病为主)中DR发生率为71%,11%进展为增殖型视网膜病变;在年龄较大的(2型糖尿病为主)糖尿病中DR发生率为39%,3%进展为增殖型视网膜病变。

DR发生与病程及血糖控制程度密切相关。长期高血糖是DR发生的重要因素,严格的血糖控制可明显减少DR的发生。高血糖导致视网膜多元醇通路活性增加、蛋白质非酶糖基化、毛细血管壁细胞代谢紊乱、氧化应激失衡、凝血-纤溶系统紊乱、促新生血管的生长因子增多、局部RAS系统异常等诸多因素共同参与DR的发生与进展。

糖尿病视网膜病变的发病机制迄今还不完全明了。从临床过程和多数研究结果,本病历来被认为主要是源于视网膜血管,尤其是微血管系统的损害,随后引起视网膜一系列的病理改变。

糖尿病的糖代谢机制紊乱是产生糖尿病视网膜病变的根本原因。醛糖还原酶在葡萄糖高浓度下转化为山梨醇再成为果糖,并使半乳糖转化为卫茅醇。由于山梨醇和卫茅醇在细胞内很少进一步发生代谢,并因其极性而难于透出细胞膜,细胞内浓度增大致渗透压升高,水分渗入细胞引起电解质失衡和代谢紊乱。晶状体上皮细胞即含有高浓度醛糖还原酶,故半乳糖血症和糖尿病实验动物易发生白内障。视网膜毛细血管周细胞在糖尿病患者发生的选择性丧失,也与含有较多的醛糖还原酶有关。由于周细胞损害和消失,减低了毛细血管的收缩力和调节毛细血管内血流量的作用。

糖尿病患者血小板的黏着和凝集异常,以及血液成分改变和黏度增高等,都可能与视网膜的循环障碍和缺血有关。据检测发现血小板的凝集功能随糖尿病视网膜病变的发生和发展有不断加强的趋势。并且与生长激素水平增高导致血中第Ⅷ因子水平上升有较大关系。第Ⅷ因子由血管内皮分泌,与红细胞凝集有关,还可促进血小板的集结和黏附作用。在血小板黏附于血管内皮细胞过程中,细胞壁中的磷脂物辗转转化为凝栓质A2(或称血栓素A2),可使血管收缩并进一步使血小板凝聚。这些异常的血小板黏着和凝聚便可能是引起毛细血管闭塞的重要因素,以致造成视网膜组织缺血缺氧,成为糖尿病视网膜发生病变的主要原因。

有些糖尿病患者的血液黏度增高,尤其是那些糖尿病控制不良与血管并发症较重者更为明显。红细胞凝集性增加和变形能力降低,便不能穿过管径细小的毛细血管;加上血浆蛋白,如纤维蛋白原和α球蛋白等含量升高,都是使血液黏滞度加大,导致血管内皮损害,造成血管堵塞,以致微血栓生成的因素。糖尿病视网膜病变的严重程度与这些因素有一定的关系。

关于生长激素在糖尿病视网膜病变中所起的作用,曾经有作者发现,女性糖尿病患者产后发生出血性脑垂体坏死(Sheeham综合征)后,严重的糖尿病视网膜病变病情随即逆转。并且,近年有人对一些患有糖尿病的侏儒患者作过10年以上的随访观察,未发现他们发生糖尿病视网膜病变。据认为生长激素分泌增高可抑制糖代谢,导致细胞内山梨醇积聚,增加糖尿病血管中糖蛋白和黏多糖的沉积并加速血管硬化,促进视网膜血管微血管微血栓形成而引起视网膜病变。

至于糖尿病视网膜病变的新生血管增殖性病变,与体内许多产生新生血管的疾病相仿,属于一种代偿机制,由于组织缺氧的诱导,出现一种可弥散的“血管增殖因子”,大量的学者研究了新生血管出现的机制,认为血管内皮生长因子(VEGF)是眼内最有可能的新生血管生长因子。通过线粒体活性氧通路等途径介导,造成血管通透性增加、加速视网膜血管周细胞凋亡等病理改变。

此外,有一些研究表明,不同类型的糖尿病患者具有不同的遗传基础,在免疫遗传学的观察研究中,不同类型HLA抗原与特定的糖尿病视网膜病变类型的发生率有较密切的关系。

近年有一些作者研究发现糖尿病累及视网膜是先有视网膜组织代谢的损害,然后才出现组织学或检眼镜下可见的血管异常。视网膜神经元功能异常出现最早,表现在视网膜电图的振荡电位参数的改变。但这种观点的确立还需要更多的观察研究和佐证。

DR的病理主要表现为视网膜上出现微血管瘤、软性或硬性渗出、视网膜水肿、新生血管形成、出血、纤维组织增生和视网膜脱离等。根据发生程度的不同,可以分为:

1.非增殖型糖尿病视网膜病变(NPDR)

是最常见的类型,表现为眼底出现微血管瘤、出血斑、硬性渗出、棉絮斑、视网膜和黄斑水肿等。如果这些病变累及黄斑中心凹,则影响视力。即使患者未诊断糖尿病,一旦出现上述眼底表现,应高度怀疑患有糖尿病。

2.增殖型糖尿病视网膜病变(PDR)

最重要的特征是视网膜有异常的新生血管形成。新生血管在玻璃体表面或伸入玻璃体腔内。视网膜上的新生血管常位于毛细血管无灌注区的外围,如丝网状或聚集成团。视乳头上如果出现大量的新生血管,可如海星样伸向乳头外。新生血管易于渗漏和破裂出血,导致屈光间质的混浊。疾病进展阶段可发生新生血管膜,早期的新生血管裸露,以后逐渐有纤维胶质组织伴随而成纤维血管膜。可引起牵引性视网膜脱离。糖尿病还导致黄斑病变,包括黄斑水肿、渗出、缺血及PDR对黄斑的侵犯,导致视力减退。

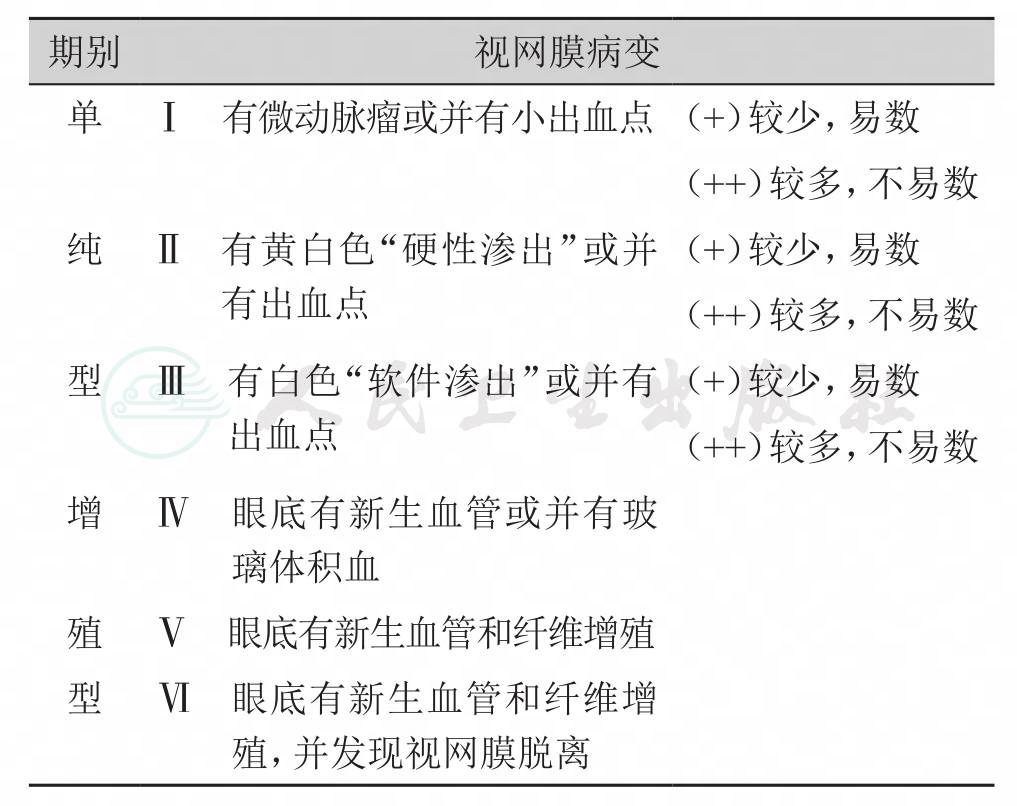

糖尿病视网膜病变的临床眼底表现形态多样,为了明确诊断,观察病情演变,衡量治疗效果和估计预后,并在临床和研究工作中对病变作准确记录及描述,曾有不少国内外作者对糖尿病视网膜病变进行过多种不同的分型和分期。归纳起来,都以是否出现视网膜新生血管为标志,分为没有发生新生血管的背景型(或单纯型)和出现新生血管以后的增殖型,这是多数一致的观点。其余具体分期的标准,内容虽大同小异,但极不统一。我国1984年6月在哈尔滨举行第一次全国眼底病学术讨论会时,根据糖尿病视网膜病变的系列临床表现特征和病理改变过程,参考各地糖尿病视网膜病变研究成果,以及历来的分期方法,制订了“糖尿病视网膜病变临床分期标准”(表1),经同年10月在南宁召开的中华医学会眼科学会第三届全国学术会议讨论通过并公布实行。在我国临床的医疗和研究工作中对糖尿病视网膜病变的分型分期有了规范和统一的标准。

表1 糖尿病视网膜病变分期标准*

“较少,易数”和“较多,不易数”均包括出血病变

*见中华眼科杂志1985年第21卷第2期第113页

没有新生血管形成的糖尿病视网膜病变称为单纯型病变,即过去沿用的国外翻译名称背景性视网膜病变。这一时相的病变局限在视网膜内。单纯型病变的早期,虽然用玻璃体荧光光度测定的方法可在没有任何眼底体征以前测知视网膜血管或血-视网膜屏障可能发生的破坏,但视网膜微动脉瘤和(或)小出血点仍然是最早出现并比较确切的视网膜病变的体征。带黄白色的蜡样硬性渗出斑点,说明血管系统功能异常,通透性增大,血液成分逸出。而白色软性渗出则表示微循环重度紊乱,血管破坏严重,视网膜神经纤维层发生梗死。在这个阶段并有多处局灶性或广泛的视网膜无灌注,常预示即将发生新生血管,故又称为糖尿病视网膜病变的增殖前期。至于视网膜病变的增殖期,即在视网膜循环对组织缺氧不能代偿的情况下、从发生新生血管开始。新生血管从视网膜表层突破内界膜,位于视网膜和玻璃体之间的间隙。后期纤维增殖增多,血管纤维增殖穿越玻璃体膜进入玻璃体内。增殖组织或玻璃体的收缩都可引起视网膜脱离或玻璃体积血而严重影响视力。

上列糖尿病视网膜病变分期标准,重点突出疾病演变中能体现病变实质的主要眼底表现特征,比较准确、合理地反映糖尿病视网膜病变的临床和病理进展和变化过程,还对单纯型视网膜病变中各期病情轻重程度的概念,结合临床表现作了适当的数量表达。这个标准比较简明扼要,便于在各级医疗卫生单位的医疗、科研和教学中应用,但此标准未能显示有无黄斑病变和严重程度。

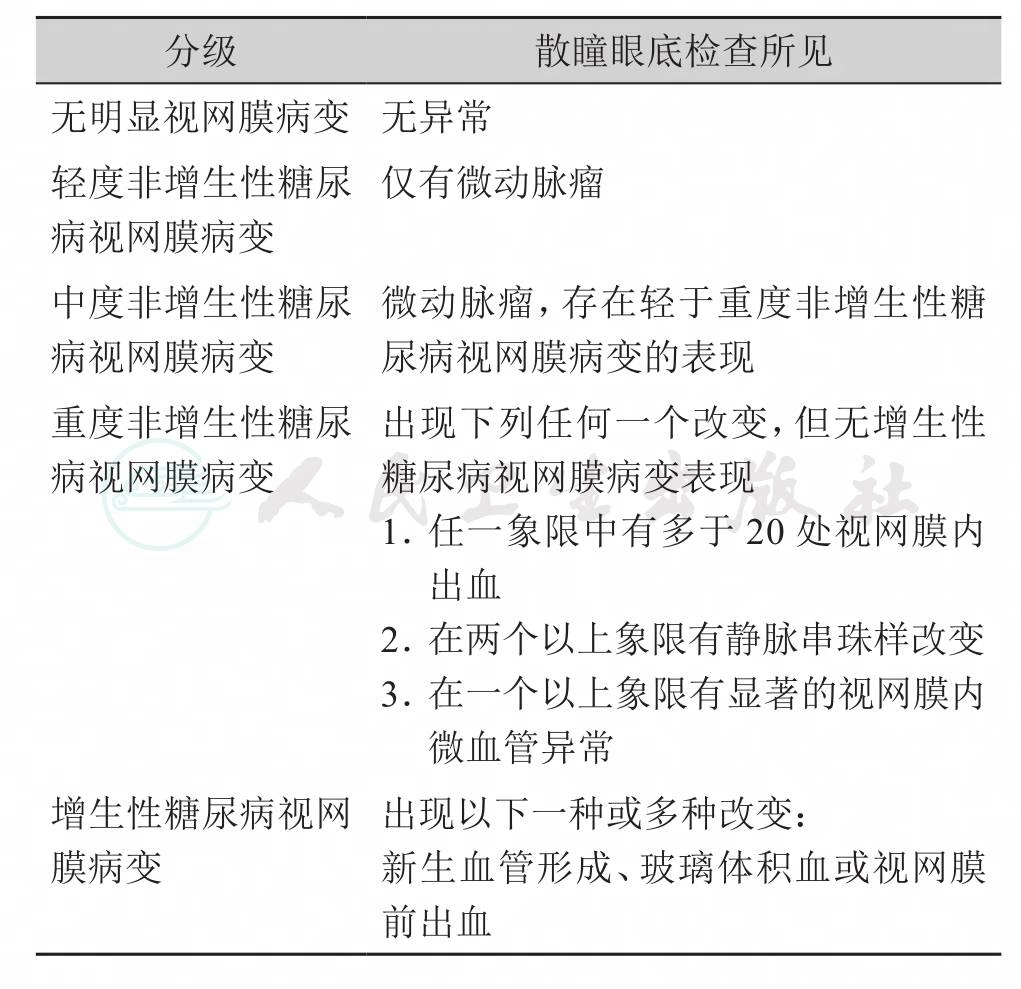

为制订全球糖尿病视网膜病变的分型标准,2001年的美国眼科年会上美国学者进行最初计划与分型草案的制订,随后在2002年悉尼举行的国际眼科学会议及其后采用的问卷调查中,先后有代表16个国家的31位视网膜专科医师、综合眼科医师、内分泌科医师和流行病学专家组成工作组,参与了新标准的制订。

工作组以2个重要的循证医学临床研究,即“糖尿病视网膜病变早期治疗研究(early treatment diabetic retinopathy study,ETDRS)”和“Wisconsin糖尿病视网膜病变流行病学研究(Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy,WESDR)”为基础,对各位专家新标准的意见一致性进行评估。通过认真细致的共同评估与讨论,与会专家就修订的糖尿病视网膜病变和糖尿病黄斑水肿的国际临床分型达成共识,新的国际分型获得通过(表2)。

表2 糖尿病视网膜病变国际临床分级标准(2002年)*

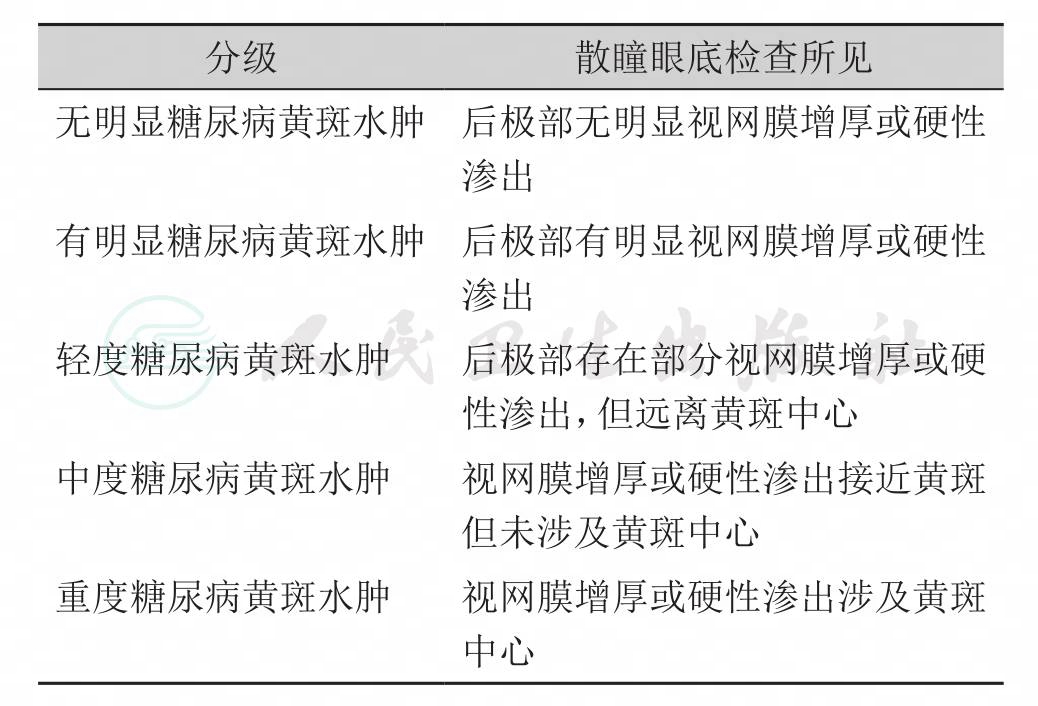

对糖尿病黄斑水肿的程度分为2类:无或无明显的糖尿病黄斑水肿。如果存在糖尿病黄斑水肿,可再分为轻、中和重度3级(表3)。

表3 糖尿病黄斑水肿分级(2002年)*

*见《Ophthalmology》2003年第110卷第9期第1677-1682页

新的糖尿病视网膜病变国际临床分级标准简便易懂,易被广大眼科医师、初级眼保健医师和内科医师所掌握。有利于不同层次的医师之间进行更广泛的交流与病情分析。通过一些较为简易的设备,即能对患眼进行分型,确定治疗方案确保患者能得到早期、及时的治疗,以减少失明的危险。对于一些边远地区及欠发达地区的糖尿病视网膜病变的防治具有重要的现实意义。

该标准还重点突出了“重度非增生性糖尿病视网膜病变”这一分型。强调处于这一分型的患眼存在发展为增生性病变的高危险性,50%处于这一型的患眼在1年内会发展为增生性病变;71%的患眼在3年会发生增生性病变。因此对于此型患眼应格外重视,可考虑进行光凝治疗,3~4个月的密切随访极为重要。早期治疗可使严重视力丧失的危险度、需行玻璃体切除手术的可能性下降50%。

已经发生的DR,治疗难以完全逆转,严格控制血糖对于防止DR的发生、延缓进展具有重要的意义。除此之外,尚需严格控制血压、血脂及戒烟。有临床研究发现非诺贝特可延缓DR进展,羟苯磺酸钙对非增殖期糖尿病视网膜病变可能有一定疗效。

一旦确诊增殖型视网膜病变,即应考虑行视网膜激光治疗,部分视网膜被激光凝固后,剩余视网膜可得到较丰富的血氧供应,阻断对血管新生的刺激作用。早期激光治疗效果较好,因此糖尿病患者应该定期检查眼底,以便早发现病变,及早治疗。