药源性内分泌疾病常见。由于新药大量涌现,人们接触的药物越来越多,在一定的条件下,药物的不良反应也日益增多。药物成瘾与神经化学系统(neurochemical systems)的功能紊乱有关,其中最显著的是内源性阿片系统(endogenous opioid system,EOS)、阿片受体和EOS分布于中脑边缘系统,主要调节多巴胺能神经活动。慢性摄入阿片类、乙醇、烟碱、精神兴奋剂和大麻素类后,EOS出现明显异常。

(一)外源性甲状腺激素引起药源性甲亢

沿用已久的甲状腺片(甲状腺粉片)多从猪甲状腺中提取制得,主要成分为T4和少量的T3;优甲乐(左旋T4,L-T4),每片含50μg或100μg左甲状腺素钠。临床用于克汀病、黏液性水肿及其他甲状腺功能减退症的替代治疗时,如使用甲状腺片或优甲乐的剂量过大,可出现心悸、多汗和神经兴奋,严重者可出现腹泻、发热和体重减轻,血清T3、T4增高及TSH减低等甲亢表现。

碘赛罗宁(甲碘安,liothyronine,三碘甲腺原氨酸)主要用于治疗黏液性水肿昏迷,甲状腺癌术后者,静脉注射每次10~25μg。甲状腺功能减退者口服用25μg/d。1~3天内产生作用后,酌情增加剂量,直至疗效满意为止。在治疗中如剂量过大,易发生甲状腺功能亢进症,症状明显时,应用丙硫氧嘧啶或甲巯咪唑治疗出现上述某些表现应根据不同的病情减少或停用药物,有严重反应者除停用甲状腺激素制剂外,还可用β受体阻滞剂(如普萘洛尔),或应用丙硫氧嘧啶,使T4转变为T3减少。

对一次甲状腺激素摄入中毒患者,除上述处理外还应洗胃,给予活性炭减少吸收;或给予消碘胺,使其与甲状腺素结合,减少肝肠循环;或使用泼尼松;亦可采用换血疗法。

(二)外源性碘剂引起碘甲亢

胺碘酮(amiodarone,乙胺碘呋酮)是Ⅲ类抗心律失常药物,富含碘(每片0.2g中含碘75μg)。长期服用可使组织含碘量增加,碘逐渐释放可诱发碘甲亢,其发生率因地区摄碘量不同而异(最高为9.6%)。出现甲亢症状的时间早者2个月,迟者3年。特别是长期生活在低碘区或甲状腺肿大者,如长期服用胺碘酮较易发生甲亢,出现心动过速、体重下降、疲乏、震颤、神经过敏和易于激惹等,其中以体重下降和疲乏最常见。

对于长期服用胺碘酮患者,如出现甲亢的某些症状应警惕药物性甲亢的可能,特别是对于伴左室功能减退的心律失常患者,应停用胺碘酮,选用丙硫氧嘧啶治疗,因其能阻滞外周T4转化为T3而控制甲亢症状,也可选用甲巯咪唑(他巴唑),肾上腺皮质激素对胺碘酮诱发的甲亢也有效。一般胺碘酮诱发的甲亢较易控制,常规治疗1~3个月。甲状腺功能可恢复正常。此外,胺碘酮还可引起破坏性甲状腺炎(destructive thyroiditis)。

复方碘溶液(卢戈液,Lugol solution)常用于地方性甲状腺肿的治疗,甲亢患者的术前准备和甲亢危象的辅助治疗。大剂量碘可抑制甲状腺球蛋白的水解,减少甲状腺素释放入血;抑制甲状腺内碘的有机化,但这些作用是暂时的;另外还有对抗甲状腺激素的作用,使功能亢进的甲状腺血液供应减少,腺体变小变硬和血管网减少,有利于手术。

如长时间用药,对甲状腺腺泡抑制效应消失,会使甲亢复发,病情加重,所以甲亢术前用药必须在甲状腺功能已控制在正常范围,并拟于2~3周后手术者,如在服碘过程中发现甲亢症状加剧或复发及因特殊原因不能手术时,应服用较大剂量的丙硫氧嘧啶和普萘洛尔,甲状腺局部用地塞米松封闭,并密切观察,以免造成不良后果。

(三)抗甲亢药物/放射性碘/碳酸锂/酮康唑引起药源性甲减

药物作用于下丘脑、垂体和甲状腺引起药物性甲减,或通过改变甲状腺素结合球蛋白的亲和性而干扰血甲状腺激素水平或影响甲状腺激素的吸收。药物所致的甲状腺功能紊乱包括:①抑制T3/T4合成(硫脲类和咪唑类);②抑制T3/T4分泌(锂盐、胺碘酮和氨基米特);③导致甲状腺炎(干扰素、IL-2、胺碘酮和舒尼替尼);④碘甲亢(碘剂和胺碘酮);⑤抑制TSH分泌(糖皮质激素、多巴胺激动剂、生长抑素类似物、喹碘方、卡苯吗嗪和二甲双胍);⑥促进TSH分泌(美替拉酮);⑦从甲状腺球蛋白中替换T4,引起血FT4升高(呋塞米、苯妥英、丙碘舒、肝素和非甾体类抗炎药等)。

1.硫氧嘧啶类药物

甲硫氧嘧啶(methylthiouracil,MTU)和丙硫氧嘧啶(propylthiouracil,PTU)通过抑制甲状腺细胞中的过氧化酶,阻止细胞内碘氧化及碘化酪氨酸的耦合,而抑制甲状腺素的合成,同时还抑制T4在外周组织中转变成T3,丙硫氧嘧啶还抑制外周组织中甲状腺刺激免疫球蛋白(TSI)的生成。在治疗过程中如剂量过大,或者在临床症状已经改善,甲状腺功能已恢复正常,但未及时调整药物剂量时可引起甲减。早期由于腺体破坏、后期可因腺泡细胞生长及分泌功能受抑制,或自身免疫反应引起组织破坏均可导致甲减。

在慢性淋巴性甲状腺炎伴甲亢患者中,应用抗甲状腺药物时,剂量宜小,且调整剂量的间隔时间宜短,以免发生甲减,如出现畏寒、怕冷、水肿、体重增加、嗜睡、纳差、声音变钝和动作迟缓等症状,血T3和T4减低,TSH增高可确诊为甲减。如症状典型,血T3和T4正常,而TSH增高或TRH刺激试验有过激反应,也应考虑有亚临床甲减,应停用硫氧嘧啶类药物,视病情轻重加用甲状腺素制剂。

2.131I

131I(放射性碘化钠)口服或静注,临床用于不宜手术或术后复发和硫脲类及咪唑类无效或过敏的甲亢者,也用于控制甲状腺癌。因个体差异、甲状腺体积不同及吸碘率与甲亢程度不同,对放射性碘的敏感性程度不同,往往剂量难以掌握得十分准确,如使用剂量不当可导致甲减。部分患者甚至到10年后才出现症状,故经131I治疗的患者需长期随访,定期行甲状腺功能检查。若干年后出现甲减的影响因素还与TPO抗体和甲状腺疾病家族史等有关。如发现有甲减(包括亚临床型甲减),应及时用优甲乐或甲状腺粉片替代治疗。

3.碳酸锂

对躁狂抑郁性精神病有明显疗效,用于抑郁症、分裂情感性精神病、周期性精神病、强迫症及其他神经症的治疗。这些患者的特点是均有甲状腺疾病的家族史(一级亲属中),无甲状腺疾病家族史者使用相似剂量的碳酸锂后发生甲减的时间要长1倍以上(8.6年),故家族性甲状腺病是锂相关性甲减的危险因素。有时可出现甲状腺肿,约2%的病例出现甲减,血清TSH升高,这与锂盐在甲状腺积蓄并阻滞促甲状腺素对甲状腺激素的作用有关;也可能是锂抑制甲状腺细胞内腺苷环化酶(cAMP)和钙两种主要信号途径,导致甲减。偶尔,碳酸锂也可引起无症状性甲状腺炎。故在用碳酸锂治疗过程中应定期追踪血T3、T4和TSH变化,做到及时发现及时处理。

4.酮康唑

有报道用酮康唑常规剂量治疗后1年和间歇服药3个月出现甲减的病例,其机制尚未明了。如发生甲减,应停用酮康唑,加用小剂量优甲乐或甲状腺粉片治疗。

此外,影响口服L-T3患者的甲状腺功能药物有:①抑制L-T4吸收(铁剂、钙剂、氢氧化铝、考来烯胺、考束替泊、硫糖铝和雷诺昔芬);②增加L-T4的肝代谢(苯巴比妥、苯妥英、卡苯吗唑、利福平、imatinib、axitinib、motesanib、vandetanib和喹碘方);③降低L-T4肝代谢(二甲双胍);④抑制5′-脱碘酶活性(丙硫氧嘧啶、甲巯咪唑、普奈诺尔、糖皮质激素和碘剂);⑤促进T4与甲状腺球蛋白结合(雌激素、雷诺昔芬、他莫昔芬、美沙酮、米托坦和氟尿嘧啶);⑥抑制T4与甲状腺蛋白结合(雄激素、糖皮质激素和烟酸)。

但是,多数药物只抑制血清TSH分泌而不引起临床型甲减,口服L-T4者同时服用二甲双胍时,可因TSH抑制而引起中枢性甲减,因而必须监测TSH和FT4水平。喹碘方(rexinoids)用于治疗肿瘤时,可因为TSH分泌被抑制而引起中枢性甲减。

(四)糖皮质激素应用或撤退引起药源性肾上腺皮质功能紊乱

1.类肾上腺皮质功能亢进症

长期应用肾上腺皮质激素类药物,易引起类肾上腺皮质功能亢进症。常用的药物泼尼松和地塞米松,主要用于某些疾病的长程治疗。表现为满月脸、水牛背、皮肤变薄、痤疮、多毛、紫纹、肌萎缩、高血压、高血脂、低血钾、骨质疏松和糖尿病等。泼尼松和地塞米松能促进蛋白质分解,抑制蛋白质的合成,形成负氮平衡及动员脂肪使脂肪重新分布,抑制糖利用和促进糖异生。如慢性疾病需长期用药,一般采用符合体内皮质激素分泌生理节律同步服药。即上午8时1次顿服或隔日1次晨服,上午为总剂量的3/4~2/3,下午为剂量的1/4~1/3,加用促蛋白合成剂丙酸睾酮。补钙和维生素D防止骨量的丢失等辅助对症治疗,同时可酌情加用其他免疫抑制剂,以减少激素用量,逐渐过渡到停用皮质激素。

2.皮质醇撤退综合征

外源性肾上腺皮质激素引起下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质功能紊乱,突然停药会出现肾上腺皮质功能不全的症状,常有恶心、呕吐、食欲不振、乏力、低血糖、低血压和休克等皮质醇撤退综合征,尤其在应激状态下更易发生。如患者有长期应用皮质激素的病史,分别出现下列几种情况均可诊断为皮质醇撤退综合征。

(1)Ⅰ型:

临床症状和生化检查均显示下丘脑-垂体-肾上腺皮质(HPA)功能不足,需用皮质激素替代治疗方可缓解,而没有原发疾病(如炎症、过敏性疾病或其他症状)的复发。

(2)Ⅱ型:

为HPA反应正常,但在停药后原发病复发,在增加皮质醇到原来的剂量症状可缓解。

(3)Ⅲ型:

HPA功能正常,在减药或停药期间,患者的原发病无复发,但是出现了撤退综合征中的许多症状,需加用超生理需要量的剂量(可的松>25mg/d)时,这些症状才可缓解。

(4)Ⅳ型:

HPA功能不足,但不出现HPA不足的症状,也没有原发病的复发。

上述各类型可单独或合并存在,为避免出现撤退综合征,在停用皮质激素前应逐步减少药物剂量,使肾上腺皮质功能缓慢恢复。如遇应激状态应及时补充肾上腺皮质激素。在停药后的2年内,一旦遇有应激情况,必须及时应用足量的糖皮质激素,以免发生本症。

3.药源性肾上腺皮质功能不全

抗真菌药抑制肾上腺细胞色素P450酶的活性而阻断了肾上腺皮质激素的合成,小剂量可抑制17α-羟化酶(17,20裂解酶),大剂量可抑制类固醇急性调节蛋白酶(StAR)、11β-羟化酶、18-羟化酶及17α-羟化酶等的活性,从而使皮质醇合成减少。有报道因肝硬化失代偿和真菌性胸膜炎患者用酮康唑600mg/d治疗,于用药第48天起,患者出现皮肤色素沉着、畏寒和血清皮质醇降低,CT示肾上腺萎缩。在治疗胃肠道、阴道和皮肤等真菌感染时,应定期测定血中皮质醇及尿17-OHCS和17-KS含量,及时调整药物剂量。

(五)药物引起性腺功能紊乱

1.雄激素

此类药物有丙酸睾酮(testosterone propionate,丙酸睾丸素)、甲睾酮(methyltestosterone,甲基睾丸素)等,这类药物可维持男性生殖功能,促进性器官和第二性征的发育,提高性欲。大剂量可抑制腺垂体分泌促性腺激素,也可减少雌激素的分泌,有抗雌激素作用。在用于功能失调性子宫出血、卵巢癌、子宫肌瘤、乳腺癌和女性再生障碍性贫血治疗时,如用药时间长可引起多毛、痤疮、闭经、乳腺退化及性欲减退等男性化现象,孕妇用药则可引起女婴男性化。

2.苯丙酸诺龙

苯丙酸诺龙(nandrolone phenylpropionate,多乐宝灵)主要用于蛋白质不足和分解亢进、损失过多等病例(如营养不良、严重烧伤、手术前后、老年性骨质疏松、生长发育迟缓和恶性肿瘤晚期等)及大剂量皮质激素的负氮平衡。也常用于功能失调性子宫出血和子宫肌瘤的治疗。较长期使用时有轻微男性化作用,可致女性患者胡须生长、痤疮增多、多毛、声音变粗、阴蒂肥大、闭经和月经紊乱等,孕妇使用致女婴男性化。

3.多巴胺受体拮抗剂

常用于治疗消化功能障碍,胃肠动力剂多潘立酮(domperidone,吗丁啉)、甲氧氯普胺(metoclopramide,胃复安/灭吐灵)和西沙必利(普瑞博思,prepulsid)等,这类药物能对抗多巴胺对泌乳素(PRL)分泌的抑制作用,使PRL分泌增多,血PRL增高,乳腺胀痛和溢乳。对于长期使用这类药物的患者如出现症状无需处理,停药后自行消失。

4.H2受体阻滞剂

常用于治疗消化道溃疡、慢性结肠炎、荨麻疹与瘙痒症和湿疹等,可引起乳腺胀痛或溢乳。有报道男性Zollinger-Ellison综合征患者长期口服西咪替丁出现乳腺发育。这类药物使泌乳素升高并非直接对H2受体的阻滞,而是对腺垂体γ-氨基丁酸能受体的阻滞,从而解除了γ-氨基丁酸能神经对泌乳素释放的抑制。停药后症状可消除。

5.其他药物

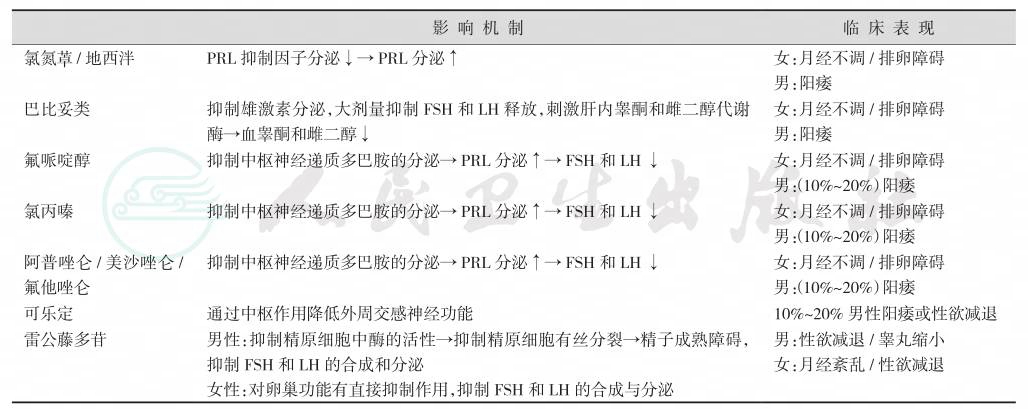

引起性腺功能紊乱的药物较多,主要有两种临床情况。一种是性激素(包括雄激素、雌激素和孕激素),如男性长期大量使用可发生睾丸萎缩,大量雄激素反馈抑制FSH和LH的合成,其结果导致精子生成障碍。男性患者应用雌激素时,可使性欲减退或消失,甚至阳痿,也可引起射精功能障碍,精液量减少,精子生成受抑。女性在治疗功能失调性子宫出血和再生障碍性贫血时,雄激素和同化激素可引起月经不调,停药后性功能可恢复。临床需长期应用时要严格掌握用药指征及剂量。另一种情况是非性激素药物,影响性功能的机制见表1。此外,保钾利尿药(螺内酯)、抗结核药(异烟肼)、抗高血压药(利血平和甲基多巴)以及抗精神病药(氯丙嗪)可引起药源性溢乳。

(六)药物引起胰岛素分泌异常和糖代谢紊乱

1.口服降糖药

其最大的不良反应是体重增加和低血糖症。抗生素和干扰素也容易引起低血糖症。氟喹诺酮(fluoroquinolone)引起的低血糖症可能与膜离子通道衰竭、少突胶质细胞凋亡(oligodendrocyte apoptosis)及糖再灌注(glucose reperfusion)性氧化应激有关。严重低血糖症可进一步导致中心性脑桥髓鞘溶解症(central pontine myelinolysis,CPM)。左氧氟沙星(levofloxacin)可引起低血糖症。干扰素引起的低血糖症仅见于糖尿病患者,其发生机制未明,可能与肝糖输出减少有关。

2.胰岛素

3.阿司匹林

此药对胰岛素的作用机制尚有争议,原认为阿司匹林能促进胰岛素分泌,提高血浆胰岛素水平。后发现,由阿司匹林引起的低血糖患者,血中C肽正常,血胰岛素升高是由于胰岛素的清除作用障碍所造成的,阿司匹林可改变外周组织对胰岛素的敏感性而导致低血糖。

表1 影响性功能的常见药物

注:↓:下降;↑:升高;→:引起或导致

4.β受体阻滞剂

此类药物能引起高血糖或低血糖。致低血糖效应在不同患者表现不尽相同,如糖尿病患者发生药源性低血糖,β受体阻滞剂能阻碍低血糖的恢复,并能掩盖低血糖早期症状;非糖尿病患者使用非选择性β受体阻滞剂(如普萘洛尔)后,发生低血糖症,β受体阻滞剂使循环血中胰岛素活性增强,进而通过外周组织对血葡萄糖的摄取增加造成低血糖症。

这类药物主要有普萘洛尔(propranolol,心得安)、氧烯洛尔(oxprenolol,心得平)、吲哚洛尔(pindolol,心得静)和阿替洛尔(atenolol,氨酰心安)等,常用于治疗高血压、心绞痛及室上性心律失常,可不同程度地干扰胰岛β细胞释放胰岛素。长期应用可引起糖耐量异常,使糖尿病病情加重。

5.利尿剂

噻嗪类利尿药(苄氟噻嗪,bendrofluazide;氢氯噻嗪,dihydrochloro-thiagidum;环戊噻嗪,cyclopenthiazidum;氯噻酮,chlorthalidone)可致胰岛素分泌减少,胰岛素的拮抗作用增强,糖耐量异常,在高血糖患者能诱发高渗性非酮症昏迷。其他与噻嗪类相关的利尿药如吲达帕胺、美托拉宗和二氮嗪以及袢利尿剂如呋塞米和布美他尼均能抑制胰岛素的分泌。

6.口服避孕药

口服避孕药系雌激素类化合物,或孕激素化合物和雌激素合用的药物均能导致胰岛素抵抗,其基本机制可能是减少细胞膜上胰岛素受体的数目或降低受体与胰岛素的亲和力。

7.抗精神病药

镇静药包括多巴胺阻断剂,如洛沙平(loxapine)、阿莫沙平(amoxapine)及吩噻嗪类(phenothiazines)等均能抑制和干扰胰岛素的分泌,长期服用均可使糖耐量异常,血糖升高。

8.其他药物

抗肿瘤药物如门冬酰胺酶(asparaginase)、高三尖杉酯碱(homoharringtonine)和免疫抑制剂环孢素(cyclosporin)均能使胰岛素分泌异常,拮抗胰岛素作用,使糖耐量减低,血糖升高。因此,肥胖、高血压、高脂血症和糖尿病等患者应慎用。抗疟药如奎宁和氯喹在不同的环节均对血中胰岛素水平有影响,奎宁能促进β细胞释放胰岛素和抑制肝糖异生,而氯喹能抑制胰岛素降解诱发低血糖症。