家族性原发性甲旁亢的致病基因包括MEN-1、MEN-2和家族性甲旁亢并下腭肿瘤等。现已发现,甲状旁腺腺瘤细胞中有多条染色体(1p-pter,6q,15q,11q)缺失,其中11q缺失意味着转录因子menin丢失(由MEN1基因编码);散发性甲状旁腺腺瘤也常有体细胞menin基因变异。

1.甲状旁腺腺瘤

腺瘤绝大多数为单发,仅10%左右为多发。一般累及单个腺体,偶可同时累及两个腺体。60%~80%发生于下甲状旁腺,约20%~30%发生于上甲状旁腺,约8%~10%发生于异位甲状旁腺,如位于甲状腺内(约3%)、食管后侧(约1%)或纵隔内(约2%~6%)。

肿瘤呈卵圆形,光滑,直径大多为2~3cm,重量0.5~35g,多为0.5~5g。腺瘤的重量与患者的病死率呈正相关。肿瘤有完整的包膜,切面多呈均质性,呈红棕色或棕色。肿瘤较大时,可见囊性变、出血、坏死、纤维化或钙化,较小的腺瘤周围,有时可见一圈正常黄棕色甲状旁腺组织。肿瘤有时嵌入甲状腺组织,不易与后者区别。组织学上可为主细胞、透明细胞或嗜酸细胞腺瘤,以主细胞腺瘤为主,其次为主细胞、嗜酸细胞混合瘤,单纯嗜酸细胞腺瘤少见,透明细胞瘤更少见。

2.甲状旁腺癌

甲状旁腺癌与甲状旁腺腺瘤很难区别,一般来说癌比腺瘤大而质硬,形状多不规则,与周围组织有较紧密粘连,包膜较厚,切面多呈棕黄色或灰红色,较致密。手术中若发现增大腺体质硬,与周围粘连,出现局部组织及器官侵犯,应警惕可能为腺癌。

甲状旁腺癌可侵犯同侧甲状腺、喉返神经、食管、气管及颈肌。约1/6~1/3有淋巴结转移,1/4可发生骨、肺、肝等远处转移。

甲状旁腺癌预后较好,与低度恶性肿瘤相似,平均存活约为6.6年。虽然可发生局部转移和远处转移,但多数患者可长期存活,部分患者虽一再切除转移病灶,仍可较长时期生存。

按其临床表现可将PHPT分为3型:

Ⅰ型:以骨病为主,称骨型。患者主诉为骨痛、关节痛、腰背痛,还可发生脊柱变形、身高缩短、病理骨折等。有的患者以病理骨折作为首发临床表现。纤维囊性病变或囊性纤维性骨炎是本病特点,骨膜下骨质吸收常见于指(趾)骨桡侧、指(趾)骨远端和锁骨远端。

Ⅱ型:以尿路结石为主,故称肾型。PHPT是尿路结石的病因之一,文献报告占含钙结石的1%~5%。原发甲状旁腺功能亢进者发生的尿路结石多为双侧或反复发作的上尿路结石;多为单一结石,也可为鹿角型结石、多发结石或肾钙化症。长期、反复发作的尿路结石,可引起泌尿系梗阻和(或)感染,可损害肾脏功能,甚至可发生氮质血症。

Ⅲ型:亦称混合型,兼有上述两型的特点。患者可先以尿路结石就诊,而后又出现骨病变。由尿路结石到出现骨病变的时间为2~10年。

从临床经过看甲旁亢有两种类型,一类为肿瘤生长快,活性高,可引起明显的骨病;另一类为肿瘤生长慢,活性低,主要引起肾结石。

Ⅰ型血钙浓度较高(平均3.25mmol/L),肿瘤较大(平均5.9g),病程较短(平均3.6年);Ⅱ型血钙较低(平均2.9mmol/L),肿瘤较小(平均1.05g),病程较长(平均6.8年)。

正常情况下,机体通过甲状旁腺素(parathy‐roid hormone,PTH)对骨和肾的直接作用,以及对肠道的间接作用来维持钙、磷代谢的动态平衡。甲状旁腺发生肿瘤时,由于肿瘤异常生成和分泌过量的PTH,肾、骨及小肠等靶器官对PTH的反应增强,骨的脱钙和骨钙吸收增加;肾脏对钙、镁的再吸收加强,磷和HCO3-的排出增多;PTH可促进25‐羟基维生素D3[25‐(OH)‐D3]转化为1,25‐羟基维生素D3[1,25‐(OH)2D3],可促进肠道对钙的吸收。过量PTH对肾和骨作用的联合导致钙、磷代谢失衡,表现为:①高钙血症;②倾向于发生低磷血症;③倾向于发生低HCO3-血症和高氯血症;④血中1,25‐(OH)2D3的浓度升高;⑤尿磷排出相对增加。

初起时,血浆及细胞外液内离子钙增加为间歇性,多数患者仅有轻度高血钙(2.7~2.8mmol/L),随着肿瘤的增大,即可发展为持续性高血钙。随着病情的进展,骨骼脱钙逐渐加重而发生骨质疏松,或形成纤维性骨炎或囊性纤维性骨炎。严重者可发生骨痛、骨折。血钙增高也可对肾脏产生损伤,导致肾钙沉着症和间质性肾炎;同时肾脏对钙的排泌增加,发生高尿钙,大大增加尿路含钙结石的发生。血钙增高还可刺激胃泌素的异常释放,胃酸分泌增加,易于诱发消化性溃疡。另外,血钙增高尚可引起其他症状和病变,如乏力、嗜睡、神经肌肉疼痛和无力、急性和慢性胰腺炎、痛风、胆石症等。

(一)实验室检查

血钙升高和PTH升高是PHPT定性诊断的依据,为避免误差或当检查结果有怀疑时应重复检查,必要时应重复3次以上。

1.血钙

在我国93.32%的PHPT血钙浓度高于2.57mmol/L(正常为2.1~2.5mmol/L),最高者达7.08mmol/L。血钙浓度与甲状旁腺肿瘤的大小有一定关系。疾病的早期血钙可接近正常,或略高于正常值。

2.PTH

是诊断甲状旁腺功能亢进的最可靠的和最直接的证据。在甲状旁腺瘤,尤其是甲状旁腺癌患者其分泌的PTH常为正常值的数倍,甚至10倍以上。

3.血磷

血钙高而同时伴有血磷低者,应怀疑甲旁亢的可能。特别是当血磷<0.81mmol/L(2.5mg/dl)时应考虑甲旁亢。

4.血氯

约40%的甲旁亢患者有血氯升高及高氯性碱中毒。而其他原因所致高血钙的患者不会发生血氯增高,改良法计算血氯/血磷比值>500者表示为甲旁亢,400为其他原因所致高血钙。

5.尿钙

57.1%~73.5%的PHPT患者的尿钙值增高(>5mmol/24h尿)。但尿钙一般不作为诊断根据。

(二)影像学检查

1.骨骼系统的X线检查

PHPT可引起的骨关节改变,其主要特征性表现有以下方面:①广泛性骨密度减低,骨皮质变薄,骨髓腔增大;②骨膜下骨质吸收,表现为骨皮质外缘呈花边状或毛刺状,以指(趾)骨桡侧和远端最为明显;③纤维囊性骨炎,可表现为破骨细胞瘤(棕色肿瘤)或皮质囊肿;④颅骨呈现密度不匀的斑点状,夹杂有小圆形低密度区,以额部明显,颅骨外板可消失;⑤病理性骨折:往往发生在骨囊性变部位,可为多发骨折、多次骨折,常见于四肢长骨、肋骨、椎骨;⑥牙周硬板膜消失等。

2.甲状旁腺的影像学定位

影像学定位诊断的阳性率,超声检查为76.4%~88.9%,CT为63.3%~92.8%,99mTc‐setamibi(MIBI)检查为81.6%~100%。联合检查甲状旁腺肿物的定位阳性率可达90.9%~98.9%。

手术切除病变腺体是治疗甲状旁腺瘤和癌的唯一有效方法。

1.手术要点

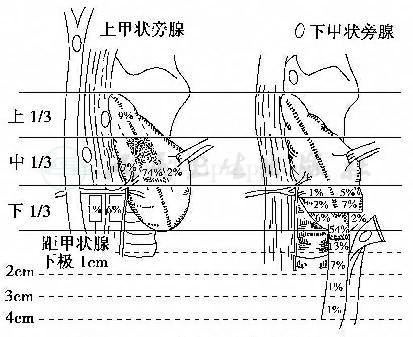

按甲状腺叶切除要求显露双侧甲状腺叶,注意保护喉上神经,显露甲状腺下动脉及喉返神经,妥善保护。甲状旁腺探查应全面彻底,一般先探查术者所在侧。但如术前定位明确,可先探查定位阳性侧;探查顺序为先下后上。因有多腺体受累的可能,手术中必须竭力寻找和证实所有的4个甲状旁腺。探查过程中操作要特别细致轻巧,避免出血,否则血液渗入疏松结缔组织和脂肪就不能根据形态辨认甲状旁腺。喉返神经与甲状腺下动脉的交叉点,相当于甲状腺侧叶纵轴的中、下1/3交界处,亦即上、下甲状旁腺的分界处。上甲状旁腺绝大多数位于甲状腺中1/3的后方(个别可略在下方);下甲状旁腺一般较上甲状旁腺大,且位置较不恒定,多位于甲状腺下1/3和距下方2cm的范围内,少数可位于纵隔或位于甲状腺下1/3以上。如正常位置阴性时,注意食道旁、咽部、颈动脉鞘和甲状胸腺韧带处有无异位病变(图1)。

图1 甲状旁腺的分布(侧面观)

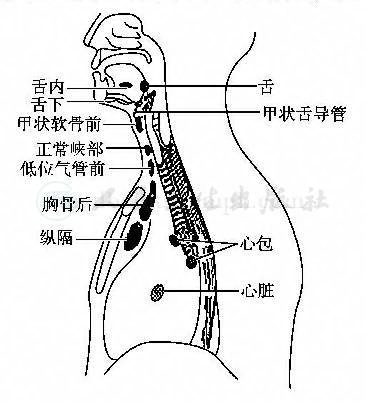

由于正常和异常甲状旁腺的血液供应80%以上来自甲状腺下动脉及其分支,因此该动脉是寻找甲状旁腺的重要标志。当全面探查未发现甲状旁腺时,则可沿甲状腺下动脉的分支,特别是增粗的分支寻找,常可发现异常的甲状旁腺或腺瘤。甲状腺下极、甲状腺胸腺韧带及前上纵隔是探查的重点区域。位于此区的甲状旁腺采用颈部低位弧形切口多能探查成功,但重要的是在切断甲状腺下极韧带时,应将近心端钳夹住,并作为牵引,这样可以把前上纵隔的疏松结缔组织及部分胸腺连同异位的甲状旁腺提到颈部。偶尔,甲状旁腺可完全包埋于甲状腺实质内。若在一侧仅找到一个甲状旁腺,甚至未找到任何腺体,则可考虑将患侧甲状腺叶切除,剖开切下的甲状腺组织,将可疑为腺瘤部分送冷冻切片检查以明确诊断(图2)。

图2 迷走甲状旁腺的部位

探查时,如发现一个腺体肿大,其余3个腺体为正常大小,则切除肿大腺体即可治愈几乎所有的患者。如有2、3个腺体肿大,多数外科医师赞成切除增大的腺体,保留正常大小的腺体。这类患者究竟是多发性甲状旁腺腺瘤,还是原发性甲状旁腺增生仍未弄清楚。经过上述处理,即使患者有复发,其病情也较轻。因此,上述方案被认为是可接受的。

2.术后处理

成功的甲状旁腺切除术后患者通常于术后16~24小时出现低血钙症,表现为口唇、手指或前臂发麻,重者可出现抽搐。一般给予口服钙剂10~15g/d。低血钙严重者要每日静脉点滴葡萄糖酸钙,直到口服钙剂可以维持。约2/3的患者在术后2个月内血钙可以恢复到正常,但有明显骨质疏松者,由于骨质脱钙的修复需要相当长时间,应持续口服补充钙剂半年左右,有的更长。应予注意,如患者经补钙后血钙已达正常,但仍有抽搐,应警惕同时有低镁血症,需补镁治疗。

3.术后高血钙持续存在或复发的处理

甲状旁腺肿瘤切除术后高血钙持续存在或复发者为3%~10.5%。对经验较少的手术者,即使应用术前定位,仍有10%~5%探查失败。探查时,未能发现肿瘤是主要原因,约占60%;首次手术中粗心大意致使肿瘤破裂,瘤细胞外溢局部种植也是术后复发的原因。术后复发常需再次手术治疗。

再次手术前必须再次明确患者的诊断,确定患者有明确的指征(血钙>2.87mmol/L;或有高血钙的并发症,如尿路结石和骨质疏松)。再次手术前应尽可能行病灶定位。如前述无创方法未能显示病灶,采用选择性血管造影、分段静脉血测PTH和术中超声检查,可明显提高病灶定位率。