英文名称 :hirsutism

女性多毛症(hirsutism)是指女性身体雄激素敏感区的毳毛生长并转化为终毛,产生男性型毛发分布。主要表现为上唇部多毛似胡须,胸部、乳房部甚至背部多毛,阴毛粗、黑,较长。四肢伸侧尤其是前臂和小腿有许多体毛,有些女性患者第一指骨背面有非常明显的粗黑毳毛。

1.人类毛发分为性毛/无性毛/两性毛三种

(1)毛发分类

从组织结构上看,人体有3种类型的毛发:①柔毛(lanugo):毛发柔软而纤细,出生时的皮肤毛发又称为胎毛,数月后自行脱落;②毫毛(vellus hairs):细小,呈线状而无色素,分布于皮肤的非性毛(无性毛,asexual hairs)区域;③终毛(terminal hairs):粗大、呈线状或卷曲状,深色,男女两性均分布于头皮、眉区(眉毛)、睫边(睫毛)、腋窝(腋毛)和会阴(阴毛)区。但成年男性的面部、背部和腹部也分布有较多的终毛。

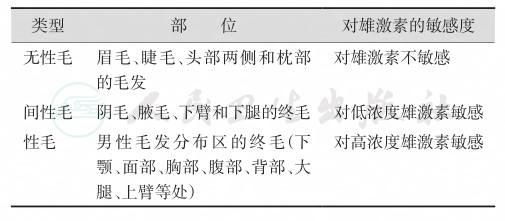

(2)毛发的雄激素敏感性

从毛发对性激素的依赖性看,有性毛(sexual hairs)、非性毛和两性毛(间性毛,ambosexual hair)之分,见表1。性毛分布于面部、胸部、乳腺区、耻骨上、下腹部、大腿靠阴唇外侧、会阴部和腋部;鼻毛、耳毛及鬓际(两鬓)的毛发亦属于性毛。非性毛是指头发、眉毛、睫毛、前臂和小腿毛;两性毛包括会阴的下三角区阴毛、腋毛和唇毛。

表1 不同毛发的雄激素敏感性

青春发育期的循环雄激素增加,两性均出现腋毛和阴毛生长,而男性还出现面部、胸部的性毛生长,这些部位的毫毛转变为粗而深的终毛。如果女性雄激素过多或毛囊对雄激素的敏感性过高,可出现与男性相似的终毛生长。正常女性两上唇外侧可有短小的浅色毛,下腹正中、乳晕可有少数终毛。但如较明显,加上前臂和小腿的终毛较长,则为多毛症。

2.雄激素对头发具有双相作用

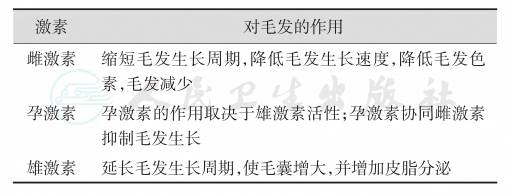

卵巢的雄激素分泌受LH调节而肾上腺皮质的雄激素受ACTH调节。与雌激素不同的是,雄激素不能反馈抑制女性的LH和ACTH分泌;也就是说,女性体内的雄激素不存在负反馈调节机制,故女性容易发生雄激素过量,且病情易于进展,因此常出现毛发过多现象。雌激素缩短毛发的生长周期,降低毛发的生长速度和毛发色素,使毛发变浅减少,而外源性孕激素的作用取决于制剂中所含雄激素的活性,故各种孕激素制剂对毛发的作用不一;但内源性孕激素有抑制毛发生长作用,见表2。

表2 雌激素和孕激素及雄激素对毛发的作用

秃顶(alopecia)是指头顶毛发生长初期缩短并向毫毛退变的表现,对男性来说秃顶属于生理现象,而对女性来说,秃顶提示雄激素过多或局部毛囊对雄激素过敏感,因而认为秃顶是女性多毛的一种特殊表现。

3.评价多毛和痤疮应尽可能定量

(1)多毛定量评估

评估多毛的客观方法包括照片法和显微镜法,但均不方便临床应用。自20世纪20年代起,人们就开始探索用半定量视力观察法来评估多毛的程度。1961年,Ferriman和Gallway提出的毛发评价改良法(mFG法)沿用至今。此法将人体划分为11个区域,每一区内按毛发的量给予评分(0~44分)。以mFG法为基础,如果面部和躯体终毛>5mm长度和mFG评分≥6~8分即可诊断为多毛症(蒙古民族除外)。但不管是何种民族,评分仅2~3分的很多女性仍可能存在高雄激素血症(尤其是PCOS)其他的毛发评分方法有:①Bardin等按面部须毛的生长情况,将多毛分为0~++++级(0~4级),下颏、上唇或鬓角3处出现须毛分别用+(1级)表示,++++(4级)则表示为满胡须。②Birabaum等提出面部毛发的评分,+(1级)表示颏部有稀疏须毛;++(2级)表示颏部有簇状须毛;+++(3级)表示颏部和前颈部均有须毛;++++(4级)表示颏部、颈部和颊部均有男性型须毛。

毛发脱落和毛发稀少亦应进行定量评估,引起毛发脱落的疾病主要有垂体功能减退症、甲减、甲亢、甲旁减、糖尿病、生长激素缺乏症、高泌乳素血症、多囊卵巢综合征、SAHA综合征、先天性肾上腺皮质增生症、Cushing综合征或雄性化肿瘤等。评价毛发脱落和毛发稀少的经典方法有毛发权重(hair weighing)、毛发牵拉试验(hair pull test)、毛发洗脱试验(hair washing test)和组织病理检查,新近亦用毛发照相(phototrichogram)、毛发扫描(trichoscan)、毛发镜检(trichoscopy)和毛发相差共聚焦镜检(reflectance confocal microscopy)进行评估。

(2)痤疮定量评估

多毛常伴有痤疮,主要分布于面部。Ross等提出面部痤疮的评估标准是:①轻度痤疮:丘疹样痤疮,数目≤20个,无囊性结节样痤疮;②中度痤疮:丘疹样痤疮,数目>20个,且伴有囊性结节样痤疮;③重度痤疮:出现大量囊性结节样痤疮。

妇女多毛症本身并不是一种疾病,但提示机体可能存在雄激素生成过多的疾病。大多数妇女多毛症的发生是由于雄激素水平升高,有些患者是由于毛囊对雄激素的敏感性升高。引起多毛症的原因有多囊卵巢综合征(polycystic ovarian syndrome PCOS)、卵巢肿瘤、肾上腺过度增生、肾上腺肿瘤、Cushing综合征、催乳素腺瘤、接受雄激素治疗和特发性多毛症。而PCOS在诸多病因中占第一位,约78%的女性多毛症为PCOS患者,而约20%的女性多毛为特发性多毛症,即找不到导致多毛的病因,雄激素水平为正常。

女性体内的雄激素主要包括双氢睾酮(dihydrotestosterone,DHT)、睾酮(testosterone,T)、雄烯二酮(androstenedione)、脱氢表雄酮(dehydroepiandrosterone,DHEA)、硫酸脱氢表雄酮(dehydroepiandrosterone sulfate,DHEAS),其活性依次递减,对毛囊最具有生物活性的雄激素是DHT。在未孕妇女中,雄激素由卵巢、肾上腺和外周组织转化合成,大部分与血清白蛋白和性激素结合球蛋白(SHBG)相结合,仅1%以游离形式发挥生物效能。

毛囊皮脂腺单位是雄激素敏感靶组织,游离睾酮、雄烯二酮、DHEA与受体结合后进入靶细胞,在5α-还原酶作用下转换为活性更强的DHT,进而与胞质受体蛋白结合,进入细胞核与DNA结合后作用于毛囊,导致毛发生长。当体内雄激素升高时,DHT转化增强,导致多毛。

毛发对雄激素的反应性除了取决于DHT的活性外,还取决于5α-还原酶活性。5α-还原酶可将睾酮转变为DHT,是雄激素作用的关键酶。5α-还原酶有两个亚型,SRD5A1及SRD5A2,SRD5A1和多毛的程度有关。5α-还原酶活性增强为正常雄激素水平的多毛女性发病的主要机制,这部分女性多毛的程度与血雄激素水平并不平行。即使雄激素水平正常,由于5α-还原酶的活性增高,将体内正常水平雄激素转化为DHT的效率升高,亦会导致多毛。

多囊卵巢综合征合并血雄激素水平升高,性激素结合蛋白降低,产生更高的游离雄激素,另外部分PCOS患者的5α-还原酶活性也会增加,使DHT的水平增高,从而使患者表现为多毛。但并非所有高雄激素的患者均表现为多毛,许多高雄激素血症的女性而无多毛表现,可能是毛囊皮脂腺对雄激素的反应性有个体差异所致。

1.生化检查

可检测血清游离睾酮或总睾酮水平。大多数情况是雄激素水平略高于正常值,多见于多囊卵巢综合征和迟发性先天性肾上腺增生症(CAH)。PCOS患者血雄激素水平多<5nmol/L,有人认为只有当血清游离睾酮或总睾酮水平高于正常值高限的2倍时,才需要进一步检查是否存在卵巢或肾上腺的肿瘤。

2.染色体检查

有助于确定性别,排除两性畸形。

3.影像学检查

有助于多囊卵巢的诊断。

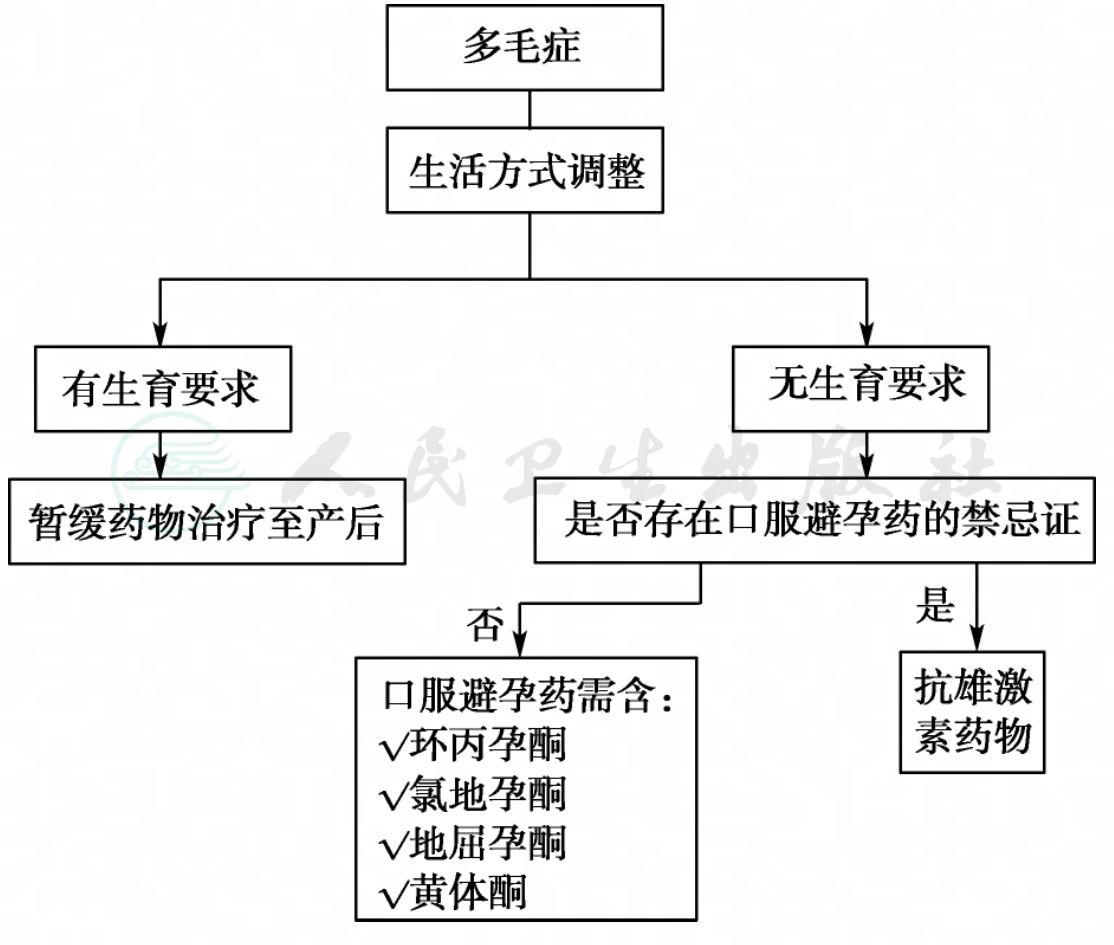

(一)治疗流程

流程见图1。

图1 女性多毛症的治疗流程

(二)药物

1.口服避孕药

一般用复方醋酸环丙孕酮(其组分为2mg醋酸环丙孕酮和0.035mg炔雌醇),商品名达英-35,每日1片,连服21日,停药后约2~5天月经来潮。停药7天后重新开始服药。

2.抗雄激素治疗

螺内酯100~200mg/d,1天2次;非那雄胺2.5~5mg/d;氟他胺62.5~250mg/d。

3.地塞米松

0.25~0.75mg/d,每晚口服,用于肾上腺雄激素过量(如先天性肾上腺皮质增生症)。

(三)非药物治疗

①漂白;②在皮肤表面进行脱毛,如剔除或化学脱毛;③从毛发根部进行脱毛,如拔毛、涂蜡、电针除毛、激光疗法。拔出、上蜡和刮除对毛发根除是没有效果的,并且刺激皮肤,导致毛囊炎和内向毛发生长。可选择电针除毛、激光脱毛。

(四)病因治疗

如卵巢或肾上腺肿瘤行手术治疗;PCOS患者减轻体重,纠正高胰岛素血症和高雄激素血症,可联合使用二甲双胍治疗。

(五)注意事项

1.药物治疗要4~6个月后才能显现出抑制毛发生长的效果,大部分患者只是中度减少。

2.有血栓史的妇女禁用避孕药,此外避孕药会增加乳腺癌和其他雌激素依耐性肿瘤的发生风险。

3.大多数PCOS和特发性多毛症患者在1年内对这种治疗有效,应该鼓励患者继续治疗至少2年,此后根据患者意愿和临床效果可以停止治疗,并对患者进行再评估,多数患者需持续的抑制多毛症治疗。